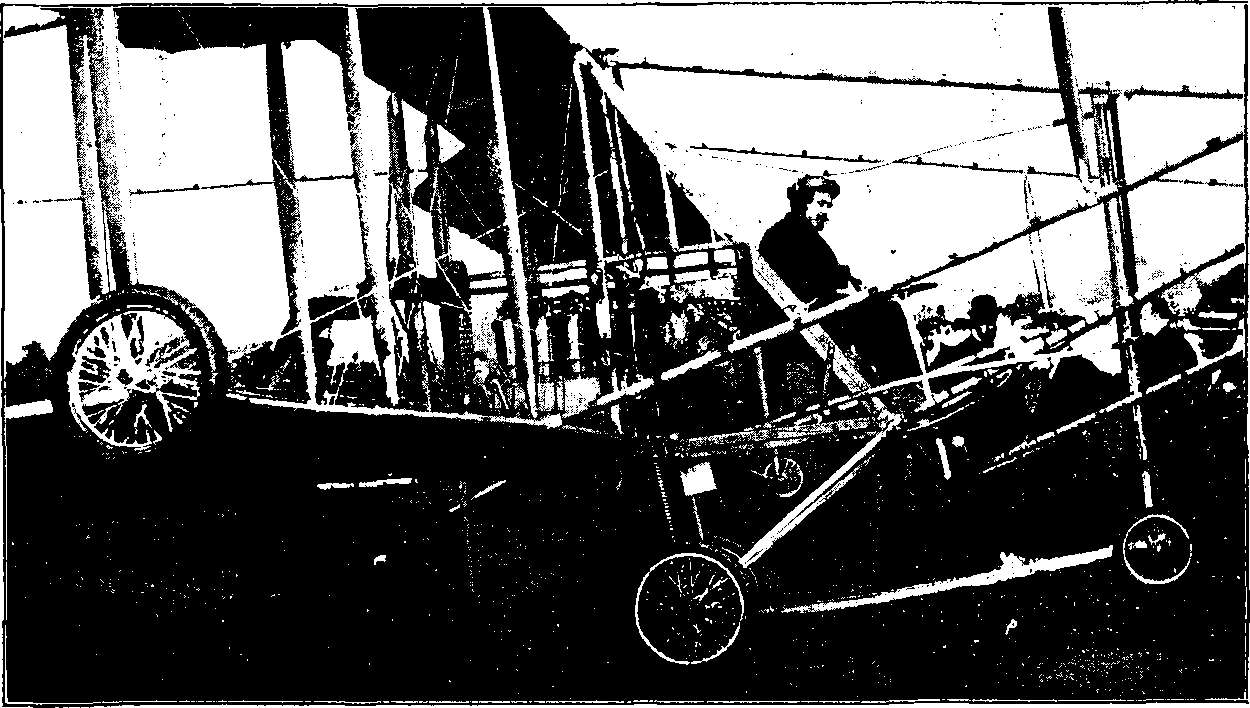

Zeitschrift Flugsport: Jahrgang 1913 als digitaler VolltextDie Zeitschrift „Flugsport“ war die illustrierte, flugtechnische Zeitschrift für das gesamte Flugwesen und wurde im Zeitraum von 1909 bis 1944 von Oskar Ursinus herausgegeben. Über alles, was die zivile und militärische Luftfahrt betraf, wurde im Abstand von 14 Tagen ausführlich berichtet. Jedes Heft widmete sich auch den Themen Modellflug, Literatur, Bücher, Patente, Luftwaffe, Flugzeugtechnik sowie Luftverkehr im Inland und Ausland, etc. Auf dieser Seite werden alle Hefte aus dem Jahrgang 1913 in Textform dargestellt. Die Heftinhalte wurden in den Jahren 2019 bis 2020 neu retrodigitalisiert und mittels elektronischer Texterkennung in ein internetfähiges Leseformat umgewandelt. Obwohl es bei der Digitalisierung und automatischen Konvertierung mit der maschinellen Text- und Bilderkennung zwangsläufig zu Text-, Format- und Rechtschreibfehlern gekommen ist, weil Abbildungen, Textpassagen oder Tabellen leider nicht immer korrekt dargestellt werden, ist damit dennoch der kostenlose und barrierefreie Zugang zur Geschichte der Luftfahrt für das Jahr 1913 gewährleistet.

Volltext oder PDF Dokumente Die genannten Text-, Format- und Rechtschreibfehlern sind in den ursprünglichen Digitalisaten der Originalzeitschrift selbstverständlich nicht enthalten. Diese Digitalisate der Originalzeitschrift stehen zusätzlich als PDF Dokumente in hoher Auflösung zum Herunterladen zur Verfügung. Die PDF Dokumente beinhalten alle Einzelhefte eines Jahresganges und können ausgedruckt werden, komfortabel vergrößert werden oder in eigene Publikationen hereinkopiert werden. Jeder Jahrgang von 1909 bis 1944 ist für eine Download-Gebühr in Höhe von 30,00 Euro jederzeit im „Dokumenten-Online-Shop“ der Firma Digital River GmbH erhältlich. Wer also nur einmal „Herumstöbern“ und Nachlesen möchte, was über die zivile und militärische Luftfahrt berichtet wurde, kann dies nachstehend kostenlos tun. Wer hingegen alle Einzelhefte mit tausenden von Tabellen, Fotos und Abbildungen als hochauflösendes PDF Dokument erhalten möchte, um damit wissenschaftlich zu arbeiten, um die Fotos und Abbildungen auszuschneiden oder um Textpassagen ordentlich zu zitieren, kann dies für einen fairen Preis via „Sofort-Download“ machen. Download der Zeitschrift als PDF Dokument

» Dokumenten-Online-Shop « Natürlich gibt es immer wieder Geizhälse, die alles kostenlos und für umsonst erwarten. Jene Zeitgenossen mögen bitte einmal den Kopier- und Gebührenaufwand berücksichtigen, der entstehen würde, wenn sie selbst in deutschen Bibliotheks- und Universitätsarchiven alle Ausgaben der Zeitschrift Flugsport für nur einen Jahrgang als Duplikat bestellen würden. Die Jahresbände, die als PDF Dokumente erhältlich sind, beinhalten meist über 1.000 Seiten, so dass der Kopieraufwand mehrere tausend Euro betragen würde. Insofern gibt es an der mehr als fairen Download-Gebühr nichts zu kritisieren. Bei der Firma Digital River GmbH handelt es sich übrigens nicht um einen ostasiatischen „Fake-Shop“, sondern um einen absolut seriösen Spezialanbieter, der das Herunterladen digitaler Dokumente via „Pay per Download“ ermöglicht. Die Zahlung erfolgt beispielsweise über Kreditkarte, PayPal oder über viele andere Zahlungsdienste. Dies hat den Vorteil, dass die Dokumente innerhalb weniger Sekunden nach der Online-Bestellung als Download-Link via E-Mail versendet werden. Weil der alte Spruch „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“ gilt, gibt es natürlich Leseproben. Wer nicht die sprichwörtliche „Katze im Sack“ kaufen und sich vorher über die Qualität der PDF Dokumente informieren möchte, dem stehen die drei Leseproben von Heft 22/1919, von Heft 23/1933 und von Heft 4/1944 kostenlos zur Verfügung.

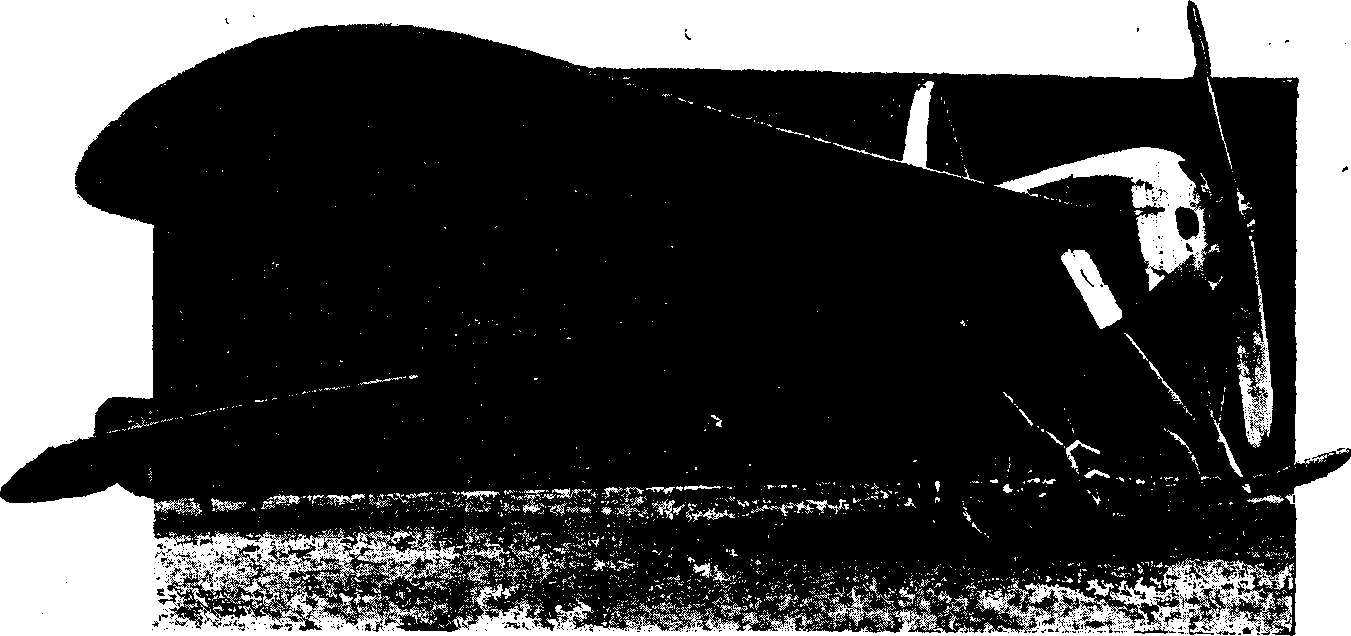

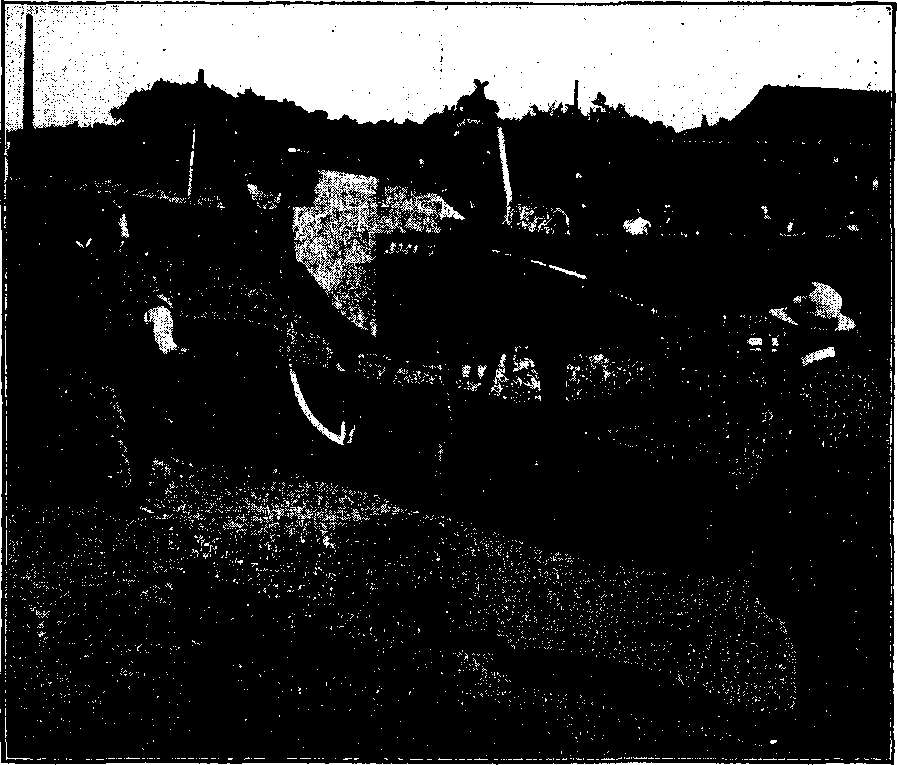

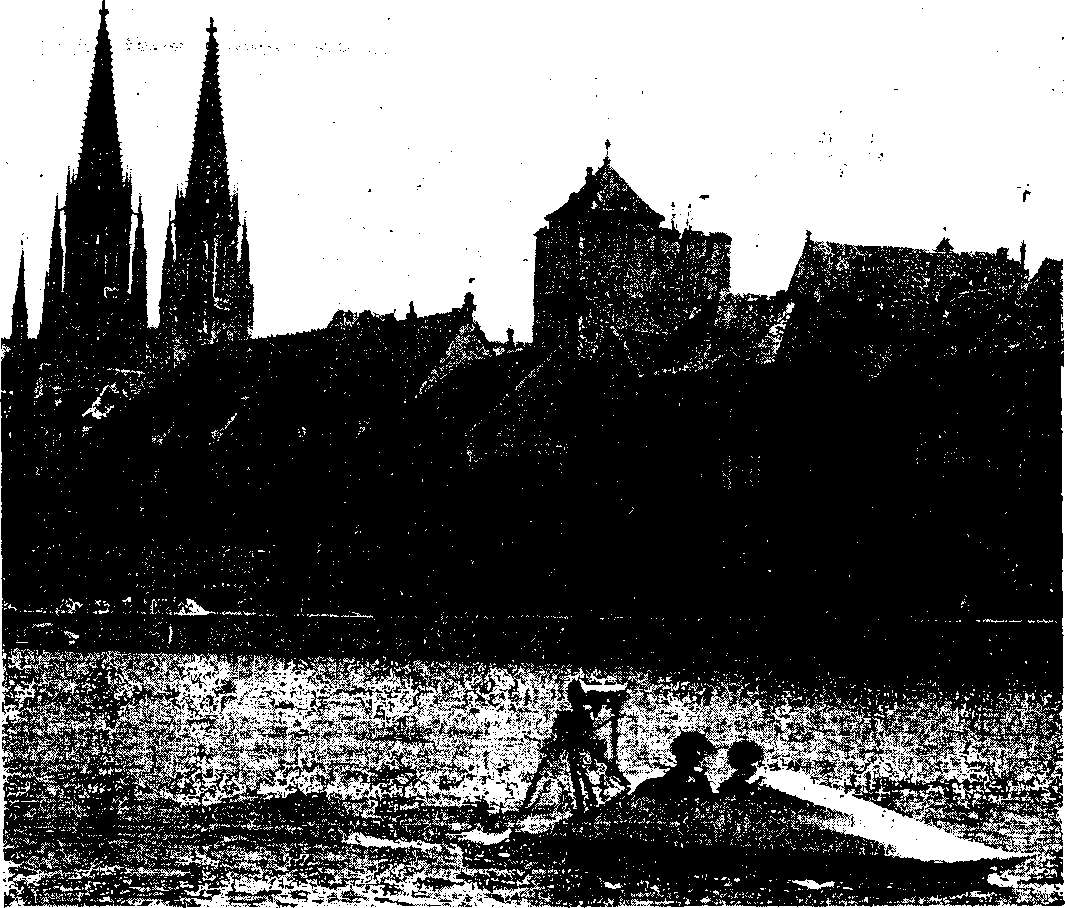

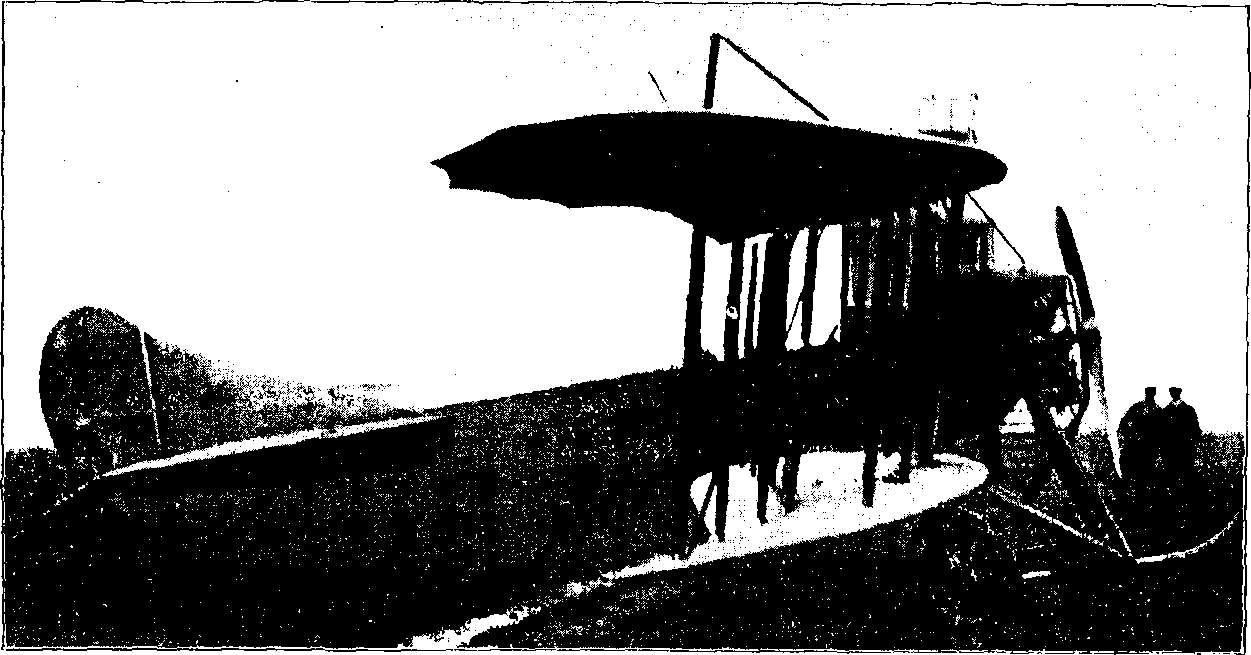

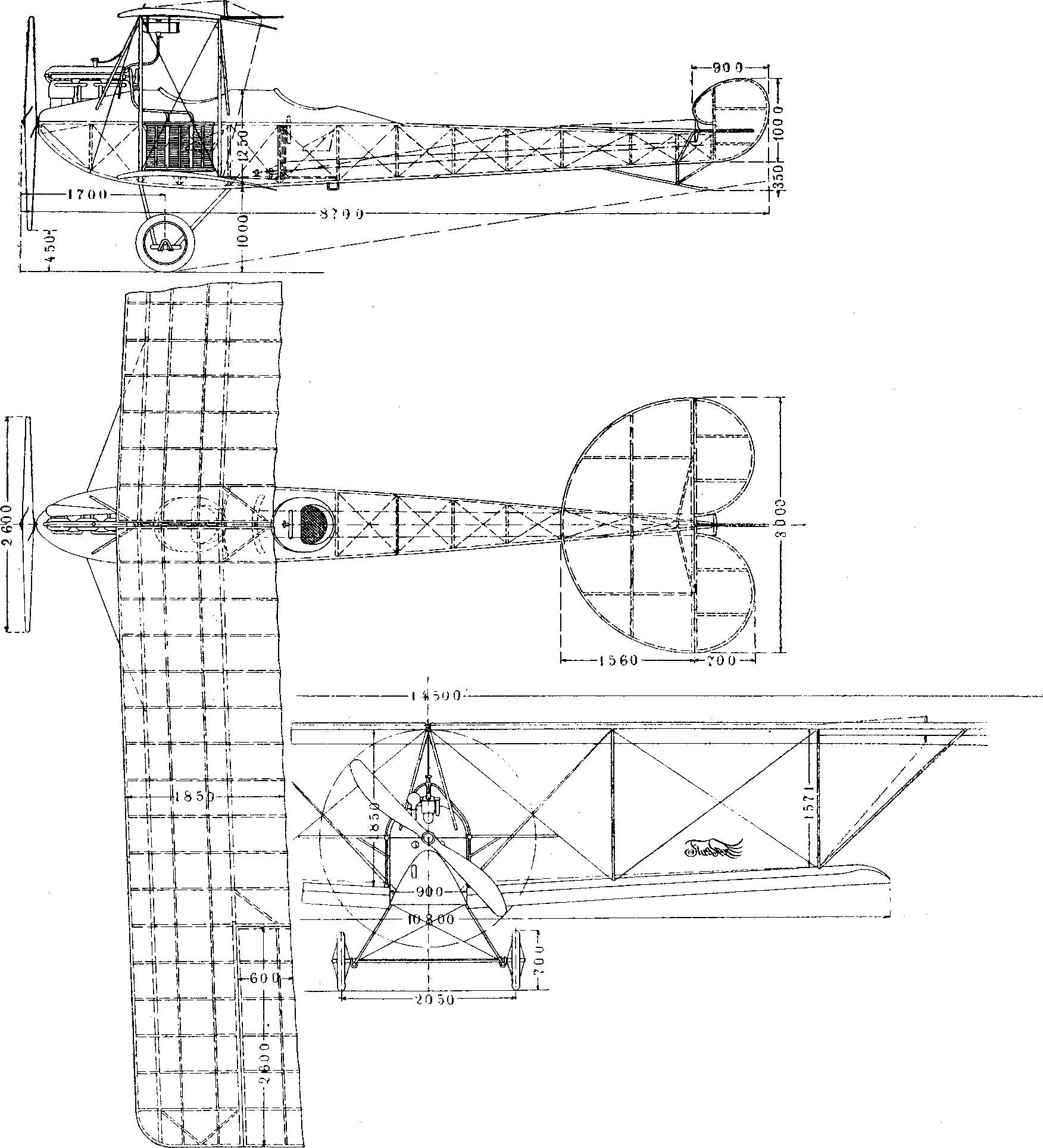

Anmerkungen zum Kopierschutz Sowohl der breiten Öffentlichkeit als auch dem Fachpublikum steht mit den Inhalten dieser Internetseite ein reichhaltiges, kostenloses und barrierefreies Archiv zur deutschen, europäischen und internationalen Luftfahrtgeschichte zur Verfügung. Um jedoch dem „digitalen Wildwuchs“ und dem Bilderklau im Internet vorzubeugen, sind Fotos mit einem Rautenmuster (Raster) kopiergeschützt. Wer Fotos aus der Zeitschrift Flugsport verwenden möchte, kann hierzu die qualitativ hochwertigen PDF Dokumente erwerben, die keinerlei Wasserzeichen oder Kopierschutzmuster enthalten. Nachstehend sind alle Verweise zu den einzelnen Jahrgängen aufgeführt, die im „Dokumenten-Online-Shop“ zum „Sofort-Download“ zur Verfügung stehen. Mit Mausklick auf den jeweiligen Jahrgang öffnet sich die Angebotsseite des Online-Shops.