Luftfahrt (Chronik und Geschichte) - Zeitschrift Flugsport Heft 13/1928Diese Internetseite umfaßt ein Digitalisat der Zeitschrift Flugsport, Ausgabe Heft 13/1928. Dieses digitalisierte Zeitschriftenheft umfaßt alles Wesentliche über den zivilen Luftverkehr (Flugsport, Flugwesen und Luftsport) sowie über die militärische Luftfahrt (Luftwaffe im Inland und Ausland). Die Digitalisate der Originalzeitschrift stehen auch als PDF Dokument zum Herunterladen zur Verfügung. Eine Übersicht aller Hefte von 1909 bis 1944 steht auf der Seite Archiv Zeitschrift Flugsport zur Verfügung.

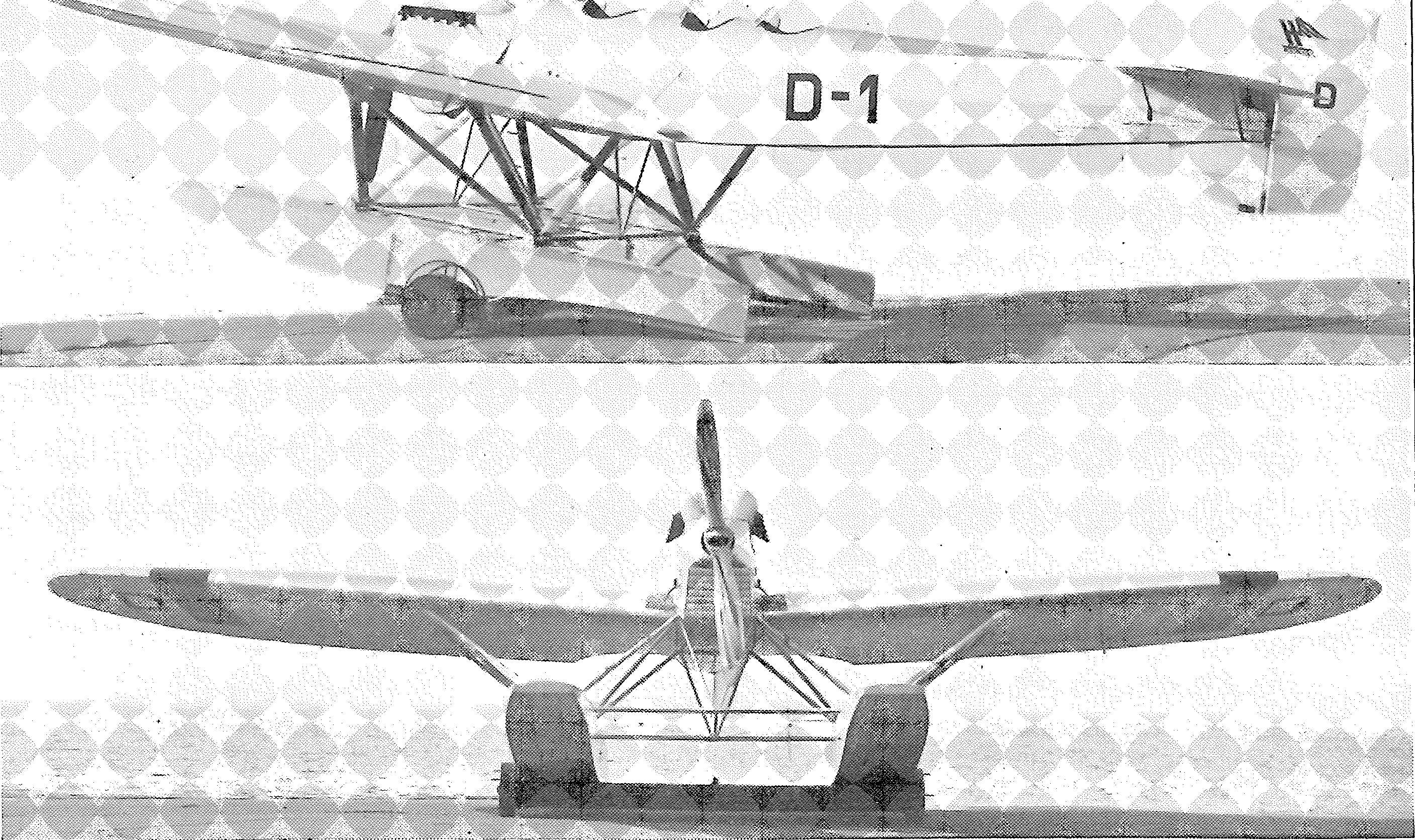

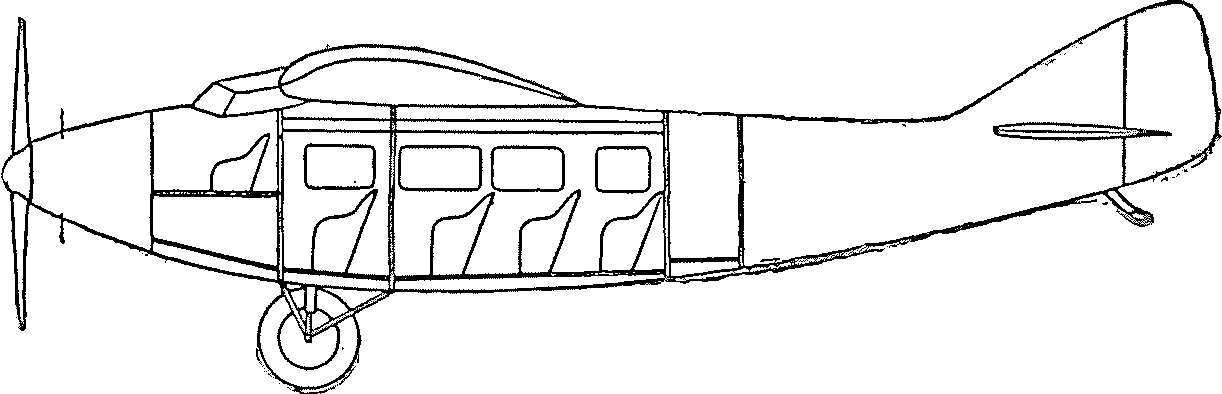

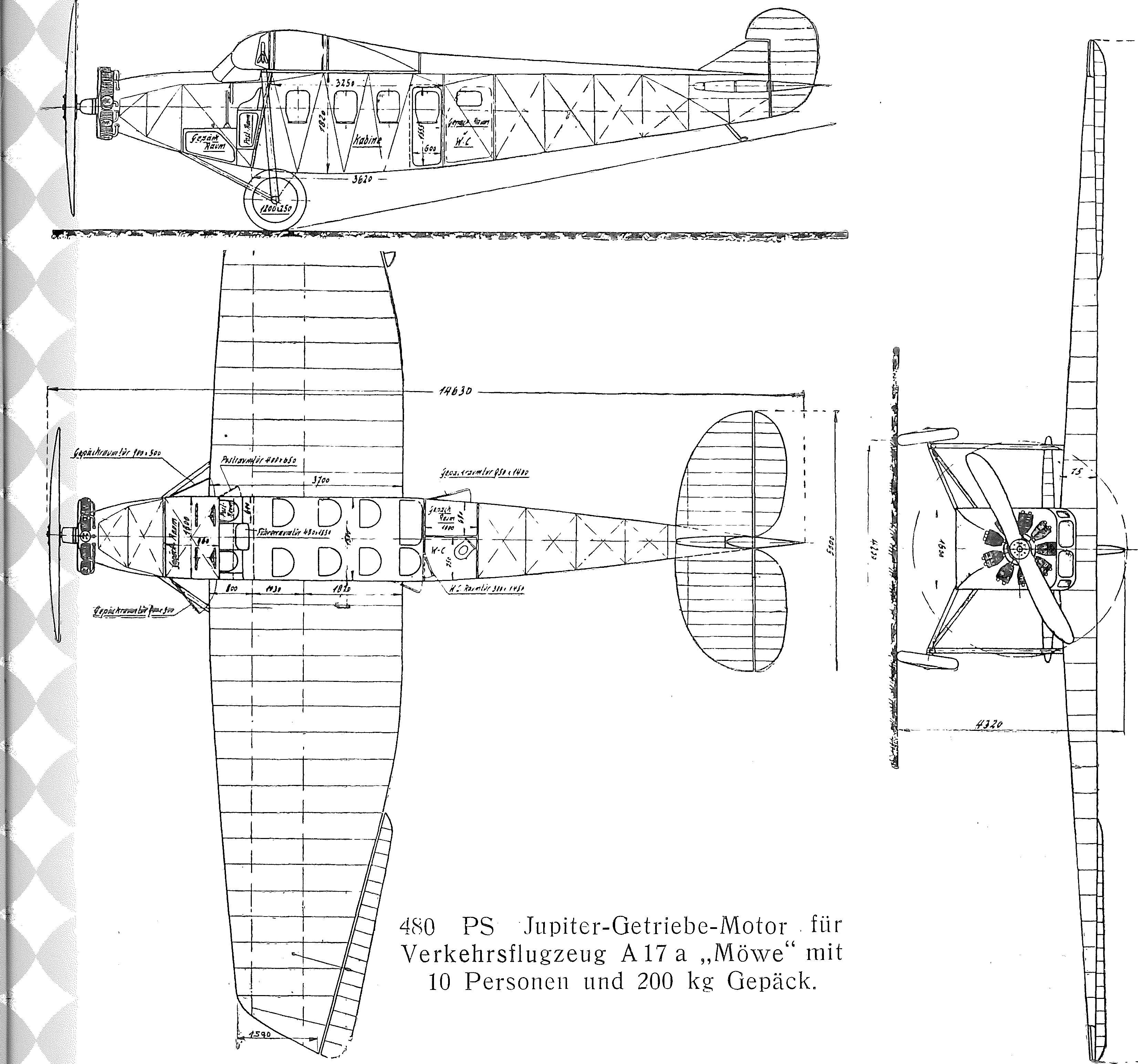

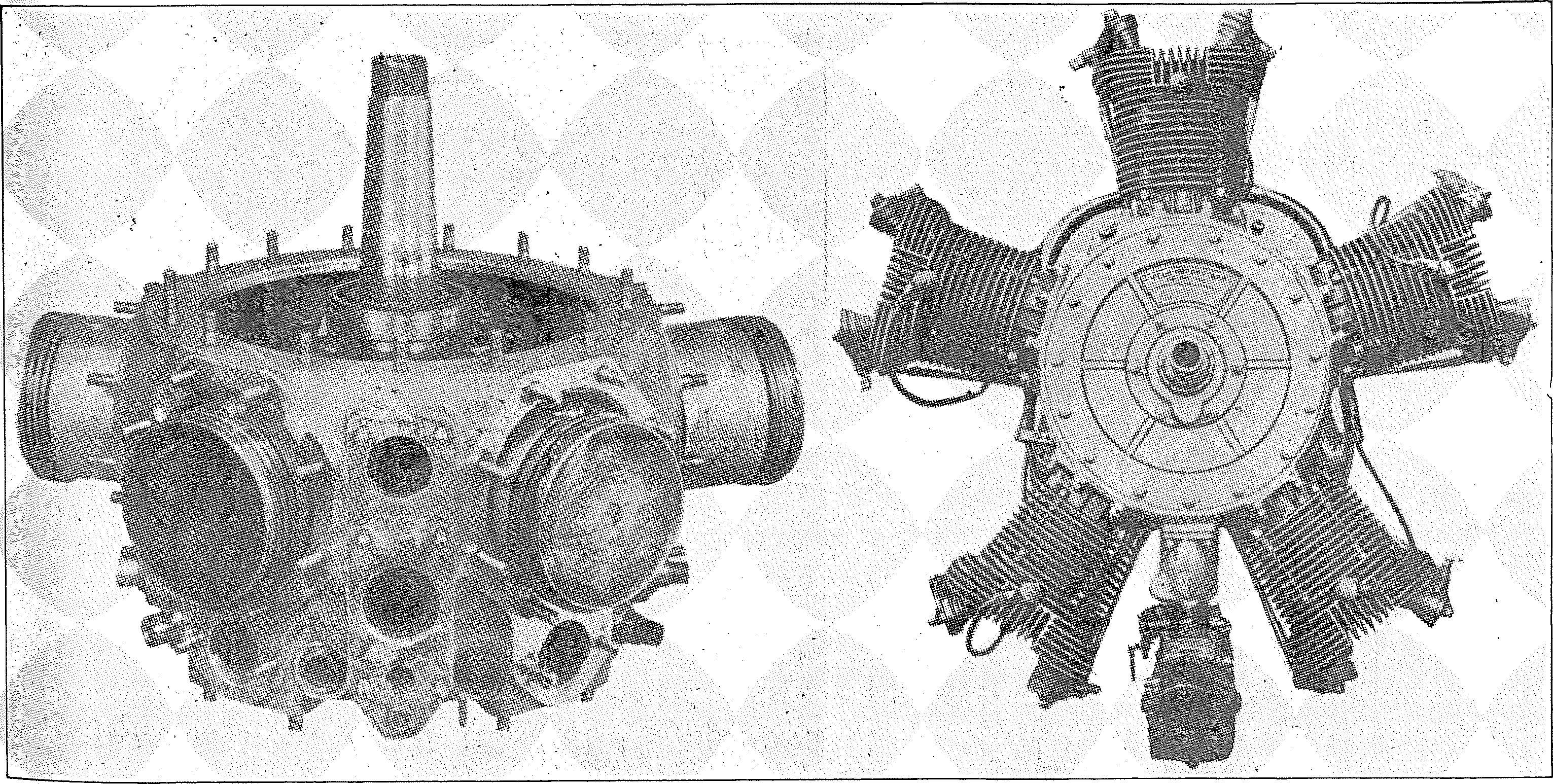

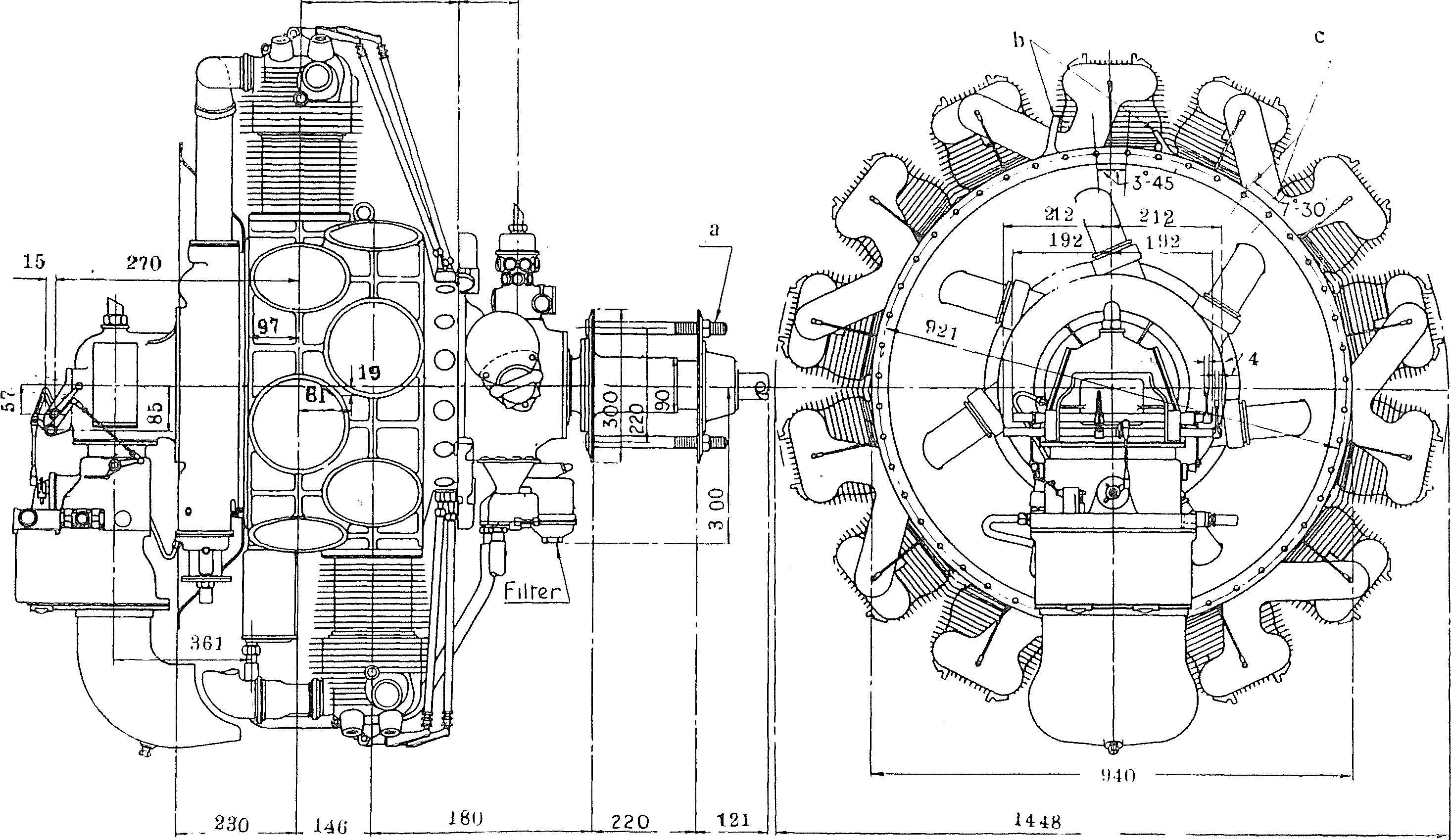

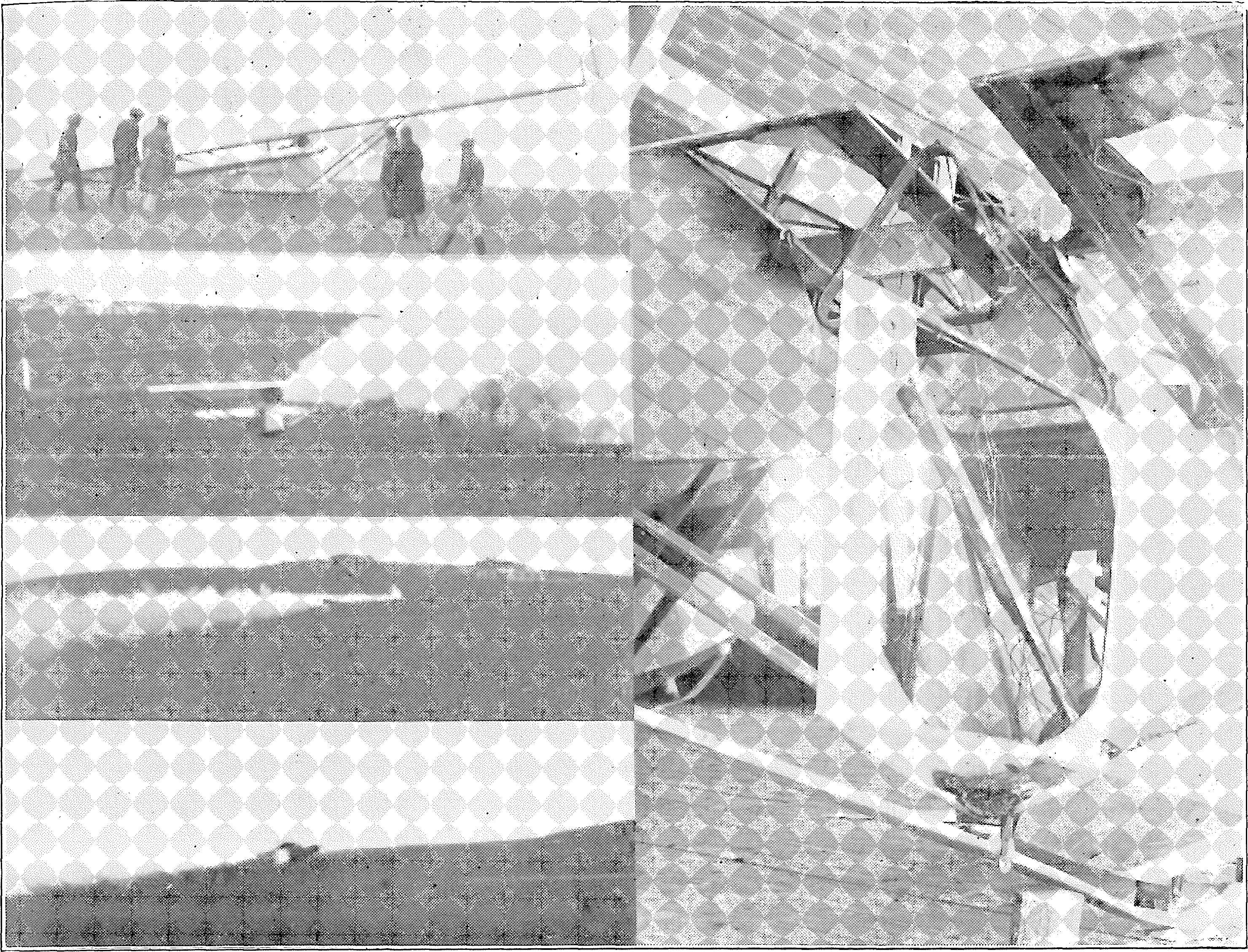

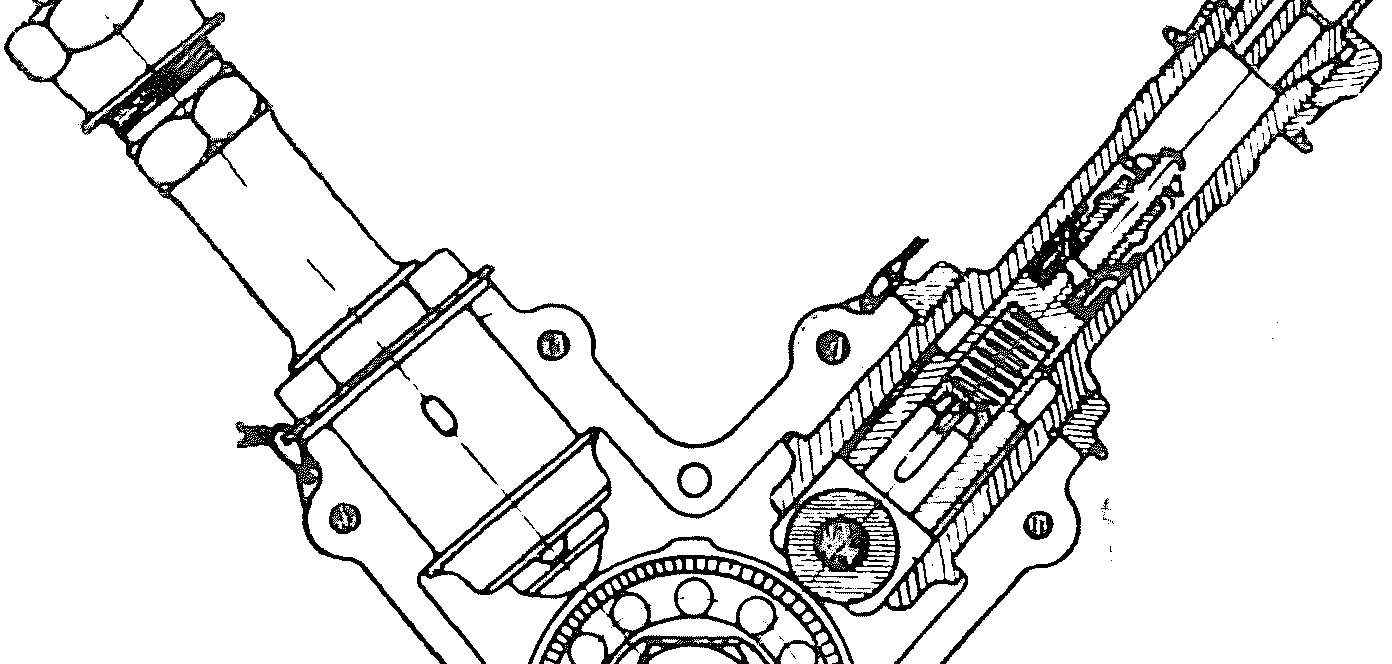

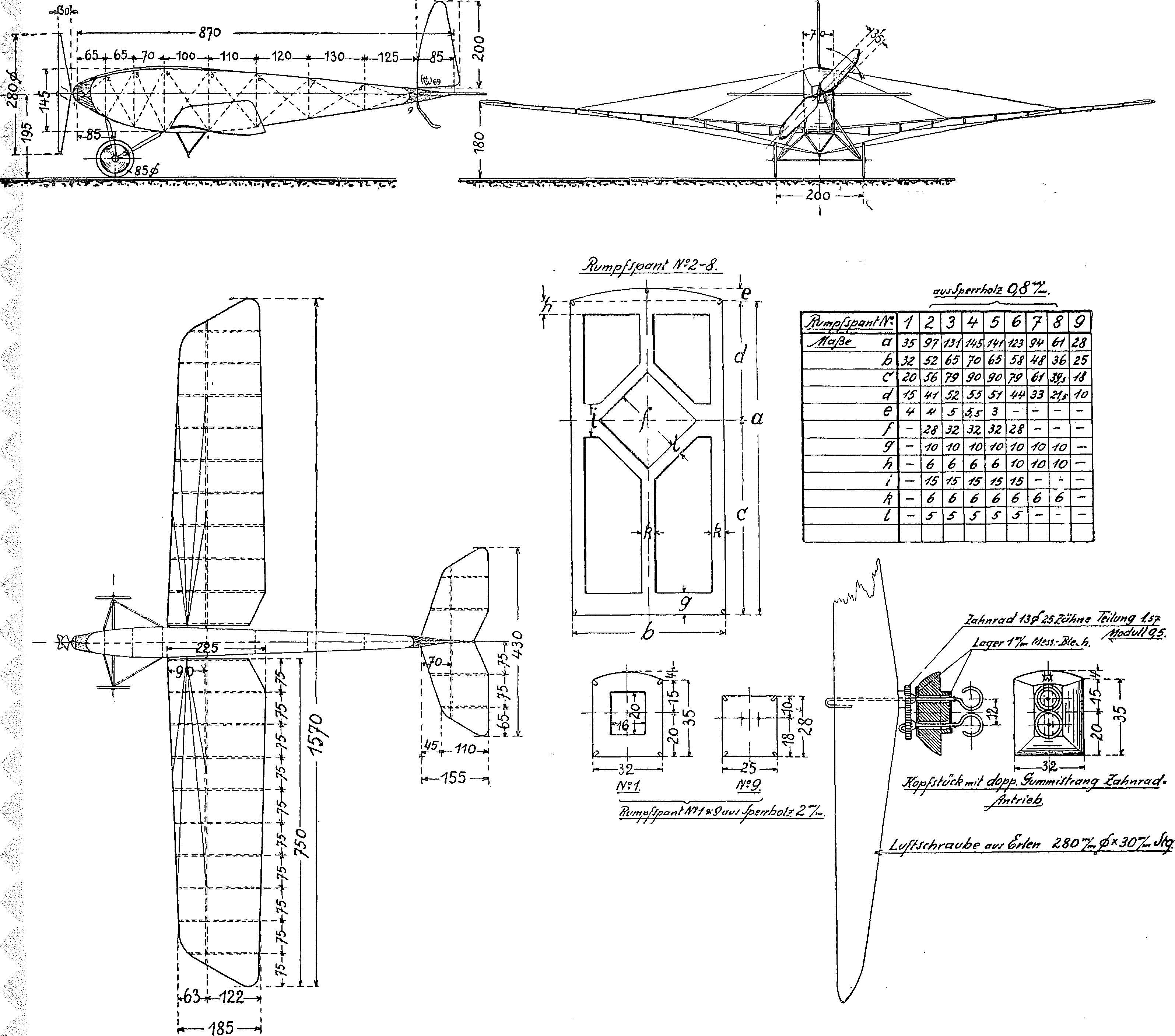

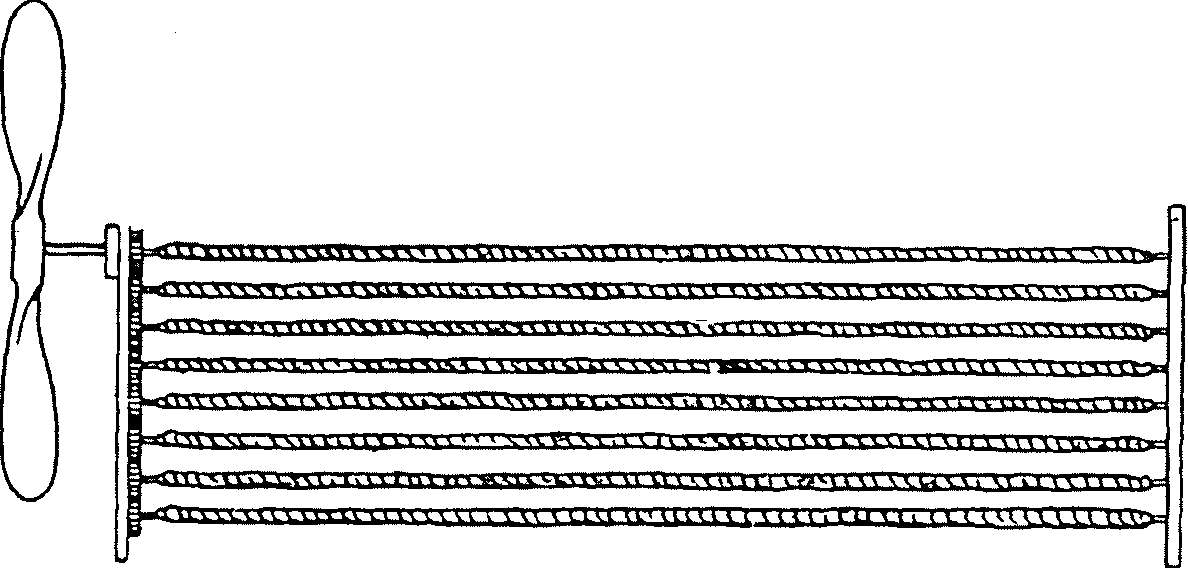

IL von osmR, ursinus * civil -nm_1M %lilllllll»llllllll!IIIIIIIH^ Illustrierte technische Zeitschrift und Anzeiger für das gesamte Flugwesen Brief-Adr.: Redaktion u. Verlag „F 1 u g s p o r t'6, Frankfurt a. M., Bahnhofsplatz 8 Telefon: Hansa 4557 — Telegramm-Adresse: Ursinus — Postscheck-Konto Frankfurt (Main) 7701 Bezugspreis f. In- u. Ausland pro K Jahr bei 14täg. Erscheinen Mk. 4.50 frei Haus. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. Postanstalten und Verlag. Der Nachdruck unserer Artikel ist, soweit nicht mit „Nachdruck verboten" versehen, nur mit genauer Quellenangabe gestattet. Nr. 13 20o Juni 1928 XX. Jahrgang Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 4. Juli Pariser Salon vom 29. Juni bis S5D Juli Nächste Woche wird die XL Exposition Internationale de l'Aero-nautique in Paris in den Champs Elysees ihre Pforten öffnen. Entgegen den bisherigen Gepflogenheiten ist der Salon diesmal auf die Sommermonate verlegt. Die internationale Beteiligung ist diesmal bedeutend stärker. Nach langer Zeit ist auch wieder Deutschland vertreten, und zwar nicht nur mit Modellen, sondern mit Flugzeugen in natürlicher Größe. Man findet, mit dem kleinsten Flugzeug angefangen, ein Klemm-Leichtflugzeug L 20, Junkers W 33, Arado, Bayerische Flugzeugwerke, Albatros, Heinkel und Maschinen von Focke-Wulf, Rohrbach und Dornier in Modellen. Außer einigen Instrumenten wird man vor allen Dingen Motoren von den Bayerischen Motorenwerken, von Junkers und von Siemens zu sehen bekommen. Von anderen beteiligten Ländern sind außer Deutschland zu nennen: England, Italien, Holland und Tschechoslowakei. Frankreichs Flugzeugindustrie selbst dürfte große Anstrengungen machen, um auf dem Weltmarkt seine Stellung zu behaupten. Demgemäß wird im Metallflugzeugbau in Paris manches Neue zu sehen sein. Als besondere Sehenswürdigkeit wird die Maschine von Costes und Le Brix gezeigt werden. Um die Flugzeuge auch in der Luft vorführen zu können, sind Filmveranstaltungen der verschiedensten Art geplant. Wie in früheren Jahren wird man wieder die führenden Konstrukteure aller Länder im Pariser Salon treffen können. Auch verschiedene Flieger, wie John Iseman vom New York Naval Reserve Force, Jones Chefpilot von Curtiss, Rufus Rand, Präsident des Komitees der amerikanischen Legion, Duke Schiller, der den ,,Bremenu-Fliegern in Greenly Island behilflich war, Paul Baer von der Eskaclrille Lafayette und andere mehr, werden bei der Eröffnung zugegen sein. Das Ausstellungsbureau befindet sich seit den letzten Tagen im Grand Palais des Chatnps Elysees. '"Vm^" T m"'\"~r<>' ni unsere geehrten Abonnenten, um unnütze Nachnahmespesen zu vermeiden, ,7' ' I'! ■ tJ'M !' Kl'rilj die mii^e Bezugsgebühr für das dritte Vierteljahr 1928, RM 4.50, möglichst ^ 1 Uw u ^ auf unser Postscheckkonto 7701 Frankfurt a. M. einsenden zu wollen. Nach dem 4. Juli werden wir diese zuzüglich 30 Pfg. Spesen durch Nachnahme einziehen. Verlag „Flugsport", Aero-Salon 1928. Ernst Heinkel Flugzeugwerke Warnemünde. Die Firma Heinkel, Warnemünde, hat ein Schwimmer-Flugzeug Typ H. E. 5e ausgestellt. Es ist dies ein mächtiger, hochseefähiger Tiefdecker, halbfreitragend, mit 500/750 PS BMW Via Motor und speziell für Fernflüge über See bestimmt. Der Typ hat eine 10jährige Entwicklung hinter sich. Er geht zurück auf den ersten Hochsee-Eindecker, den Dr. Heinkel 1918 herausbrachte, und der die Leistungen selbst der besten Doppeldecker jener Zeit sowohl auf dem Wasser wie in der Luft weit übertraf. Dieser erste Eindecker wurde ständig weiterentwickelt. Als Typ H. E. 5 gewann er u. a. den Deutschen Seeflugwettbewerb 1926 und stellte anschließend zwei Höhenweltrekorde für 500 und 1000 kg Zuladung auf. Das Flugzeug dient u. a. der Seeflugabteilung der Deutschen Verkehrsfliegerschule zur Ausbildung fortgeschrittener Flugschüler und Funkentelegraphisten auf Langstreckenflügen über der Nordsee. Der jetzt ausgestellte Typ H. E. 5e zeichnet sich durch einen sehr klaren Gesamtaufbau von vollendeter aerodynamischer Durchbildung aus und gehört ohne Frage zu den neuzeitlichsten und formenschönsten Konstruktionen des diesjährigen Salon. Die besonders kräftige Ausführung speziell der Schwimmer und des Schwimmergestells läßt auf außergewöhnliche Seefähigkeit und Flugleistungen schließen. Was die Bauart anbetrifft, so bestehen die Rumpfholme und Spanten aus Stahlrohr, während die Holme und Rippen der Tragflächen aus Holz gebaut sind. Leichtmetalle fanden nur für nebensächliche Teile Verwendung. Die Bekleidung des Rumpfes besteht von vorn bis hinter die Beobachtersitze aus Leichtmetall, im übrigen aus Stoff. Desgleichen sind die Tragflächen mit Leinwand bezogen. Leitwerk und Steuerflächen sind aus Stahlrohren zusammengesetzt und ebenfalls mit I  Hochseefähiger Tiefdecker Typ H E 5 e der Firma Heinkel Warnemünde. Motor BMW Via (7,3 Z) 500/750 PS. Geschwindigkeit in Seehöhe 224 km/h, Steigzeit mit 900 kg Zuladung auf 2000 m in 7 Minuten, Landegeschwindigkeit 87 km/h. Leinwand bespannt. Die Schwimmer sind vollständig aus Holz hergestellt und in sieben wasserdichte Schotten unterteilt. Spannweite 16,8 m, Länge über alles 12,18 m, größte Höhe 4,245 m, aerodynamische Flügelfläche 48,94 m2. Motor: B. M. W. Via (7,3Z) 500/750 PS. Leergewicht (einschl. Wasser und Oel im Motor) 2000 km, Zuladung (einschl. DVL-Ausrüstung) 900 kg, Fluggewicht 2900 kg; Zuladung: 2 Mann 160 kg, Betriebsstoff 470 kg, verfügbar 270 kg, zusammen 900 kg. Leistungen mit 900 kg Zuladung, BMW Via 7,3 Z: Geschwindigkeit in Seehöhe 210 km/h, Landegeschwindigkeit 90 km/h, Steigzeit auf 1000 m 3,5 Min., Steigzeit auf 2000 m 7,5 Min. Bausicherheit (bei 2900 kg Fluggewicht), Fall A 7fach: Flächenbelastung 59,3 kg/m2 (59,3 kg/m2), Leistungsbelastung 6,3 kg/PS (5,8 kg/PS). Bei den Abnahmeflügen wurden von der DVL folgende Höchstleistungen gemessen: Geschwindigkeit in Seehöhe 224 km, Steigzeit auf 1000 m 3,1 Min., Steigzeit auf 2000 in 7,0 Min., Landegeschwindigkeit 87 km/h. Verkehrsflugzeug Bernard 190 Ta Das Bernard-Verkehrsflugzeug 190 T, gebaut von der Societe des Avion, La Corneuve, Seine, ist ein Hochdecker. Die Kabine bietet Raum für 8 Fluggäste. Die Tragflächen haben drei Holme und sind mit Mahagonisperrholz beplankt. Der ganz in Holz ausgeführte Rumpf besitzt fast rechteckigen Querschnitt. Die Stabilisierungsflächen sind fest an den Rumpf angebaut. Die Ruder sind unausgeglichen. Das Fahrgestell ist ohne durchlaufende Achse ausgeführt. An jeder Seite des Rumpfes ist eine V-Strebe drehbar angebracht, die nach der Mitte des Beniard 190 T Verkehrseindecker. Rumpfes durch je ein Teleskoprohr abgefangen sind. Das Flugzeug ist mit einem 420 PS Jupiter-Motor ausgerüstet. Zwei Brennstoffbehälter in den Tragflächen an beiden Seiten des Rumpfes. Zwei Führersitze nebeneinander mit vollständiger doppelter Instrumentierung. Die Maße der Kabine sind: Länge 3,9 m, Breite 1,55 m, Höhe 1,8 m. Gepäckraum unter den Führersitzen. Waschraum hinter der Kabine. Abmessungen des Flugzeuges: Spannweite 17,3 in, Höhe 3,5 m, Länge 12,5 m, Tragfläche 42,909 m2, Leergewicht 1780 kg, Pilot 80 kg, Brennstoff 440 kg, zahlende Last 1000 kg, Fluggewicht 3300 kg, Flächenbelastung 77 kg/m2, Leistungsbelastung 7,9 kg/PS. Leistungen: Höchstgeschwindigkeit 220 km/h, Landegeschwindigkeit 90 km/h, Steigzeit auf 1000 m 7 Min., auf 3000 m 29,5 Min., Aktionsradius bei 200 km Geschwindigkeit 1000 km. Breguet Verkehrsflugzeug 280 T„ Das Breguet 280 T Verkehrsflugzeug, gebaut von der Societe Anonyme des Ateliers d'Aviation Louis Breguet, ist ein Doppeldecker mit Kabine für 8 Fluggäste. Breguet 280 T Verkehrsdoppeldecker.  Die untere Fläche hat kleinere Spannweite und Tiefe als die obere. Die Zelle ist einstielig und nach der Achse des Fahrgestells verspannt. Flächenaufbau aus Dural. Unausgeglichene Verwindungsklappen nur im oberen Flügel. Der Rumpf besteht aus Duralrohren mit Verspannung. Das Ruinpi-vorclerteil ist mit Duralblech verkleidet. Die Höhenstabilisierungsfläche von fast dreieckiger Form ist verstellbar, das Höhenruder ausgeglichen, ebenso das Seitensteuer. Fahrgestell hat durchgehende Achse. Stoßdämpfer innerhalb der Räder. Die untere Tragfläche ist nach der Fahrgestellachse durch ein Kabel abgefangen. Als Motoren kommen zur Verwendung 500 PS Renault oder 450 PS Lorraine Ditrich und der Jupiter. Die 640 1 fassenden Brennstoff behäl-ier liegen unter dem Boden der Kabine. Die Sitze für Pilot und Navigator liegen nebeneinander oberhalb der Vorderkante der oberen Tragfläche in einem geschlossenen Raum. Dahinter liegt die 4,23 m lange, 1,85 m breite und 1,80 in hohe Kabine, Hinter der Kabine ist ein Waschraum und ein großer Gepäckraum. Ein Reservegepäckraum liegt unterhalb der Führersitze. Spannweite 17,25 in, Länge 12,125 m, Höhe 4,08 in, Fläche 55,85 irr. Gewichte (mit 500 PS Renault-Motor): Leergewicht 1607 kg, Brennstoff 350 kg, Oel 48 kg, Pilot 80 kg, zahlende Last 1015 kg, Fluggewicht 3100 kg, Flächenbelastung 55,5 kg/m2, Leistungsbelastung 6,2 kg/PS. Leistungen: Höchstgeschwindigkeit 200 km/h, Landegeschwindigkeit 90 km/h, Steigzeit auf 1000 in 6 Min., auf 3000 in 29 Min. Verkehrsflugzeug A 17a „Möwe". Die Focke-Wulf A 17 haben wir bereits im „Flugsport'' 1927 in Nr. 12, S. 229, beschrieben. Der neueste Typ, die A 17a „Möwe", die zur Zeit im Auftrage der Deutschen Lufthansa A.-G. in einer Serie von 10 Maschinen gebaut wird, unterscheidet sich von dem bereits  Focke-Wulf Flugzeugbau A.-G., Muster A 1/a, 450 PS Gnome-Rhone-Jupiter mit Getriebe, 2 Führer, 8 Fluggäste mit Gepäck. bekannten Muster A 17 im wesentlichen nur durch den Einbau eines 480-PS-Jupiter-Getriebemotors. Trotz erheblicher Sondereinbauteil und. des durch den Einbau des Getriebemotors bedingten Mehrgewichtes befördert die Maschine wiederum 10 Personen, 200 kg Gepäck sowie Betriebsstoff für 5 St. Obgleich hierdurch das Gesamtfluggewicht gegenüber der „Möwe" ohne Getriebemotor um nicht weniger als 375 kg erhöht wurde, wurden bei der Musterpüfung ganz wesentliche bessere Flugleistungen erzielt, die erheblich über den von der Lufthansa geforderten Leistungen lagen. Fahrgestell, Führer- und Fluggastraum haben wir bereits beschrieben. Der durchgehende, völlig freitragende Flügel mit dickem Profil in der Mitte und nach außen abnehmender Flügeltiefe — und -dicke weist zur Erzielung einer guten Querstabilität wieder die für Focke-Wulf charakteristische Zanoniaform auf. Während die Flügeloberseite gerade durchläuft, zeigt die Unterseite mäßige Y-Form. Die Flügelhinterkante ist zwecks leichteren Bahntransportes abnehmbar. Der Flügel wird gebildet durch einen viergurtigen, torsionsfesten Kastenholm mit Kieferngurten und Sperrholz-Stegbeplankung sowie Sperr-holzrippen und Ganz-Sperrholzaußenhaut. Die Befestigung des Flügels am Rumpf erfolgt mittels durchgehender Stahlbolzen und U-för-  miger, den Rumpfoberholm umfassende Stahlblechbeschläge. Zwecks Montage des Flügels sind über den Rumpfanschlußbeschlägen vier Kranbeschläge angebracht; ein Verankerungsbeschlag befindet sich an den beiden Flügelenden. Der Rumpf ist in folgende! Teile eingeteilt: Ganz vorn Motorspant, dann brandsicherer Raum, an dem sich der durch Brandschott getrennte Führer- und Bordmonteurraum anschließt. Es folgen der Fluggastraum, dann nebeneinander Toilette und Gepäckraum und endlich das Rumpfende. Ein zweiter Gepäckraum ist unterhalb vom Führerraum eingebaut. Der Rumpf ist aus Stahlrohr geschweißt und mit Stahldraht bzw. Kabel verspannt. Alle Schweißungen werden mit Ueberlappungen oder Stegen versehen, um eine zusätzliche Sicherheit in die Schweißstellen hineinzubringen. Die Seitenwände sowie Ober- und Unterseite des Rumpfes sind mit Stoff bespannt. Der Eingang zum Führerraum erfolgt von der mit Sperrholz verkleideten Kabine aus durch eine in der vorderen Kabinenwand befindliche Tür; auf der linken Seite des Rumpfes befindet sich die Eingangstür zur Kabine mit bequemem Einstieg von der Erde aus. Die sehr geräumig gehaltene Kabine hat eine mittlere Länge von 3,5 in, Höhe 1,8 m, Breite 1,5 m. Die mittels zwei Stahlrohrstreben zur Rumpfunterkante abgestützte Höhenflosse besteht aus Holz (Bauart: Kastenholme mit Kieferngurten und Sperrholzstegen sowie Sperrholzrippen und Ganzsperrholzbeplankung). Die Kielflosse wurde zwecks Ausgleichs des Propellerstrahls um 5° ausgeschwenkt und als Material Stahlrohr mit Stoffbespannung gewählt. Das geteilte Höhenruder und das mit Ausgleich versehene Seitenruder sind aus Holz mit Stoffbespannung hergestellt. Die aus Messingblech mit Querschotten bestehenden Brennstoffbehälter mit zusammen 500 kg Fassungsvermögen und natürlichem Gefälle liegen rechts und links vom Führerraum in der Flügelnase. Die Inhaltmessung erfolgt mittels Schauglas und Eichskala unmittelbar an der dem Führerraum zugekehrten Seitenwand. Der 0 elbehält er ist vor dem Führerraum angeordnet. Die Oelschmierung erfolgt durch Druck und die Oelkühlung durch einen an der vorderen Rumpfunterseite befindlichen Oelkühler. Nachstehende Aufstellung gibt ein interessantes Bild der amtlich festgestellten Leistungsdaten der „Möwe" mit und ohne Getriebe- Muster A 17 „Möwe" mit 450 PS Muster A 17a „Möwe" mit Jupiter ohne Getriebemotor 480 PS Jupiter m i t Getriebe Steiggeschwindigkeit in der Luftwichte y = 1,1 kg/m2 1,60 m/s 2,18 m/s. Auf Grund ihrer ausgezeichneten Leistungen und der hohen zu befördernden Nutzlast dürfte die Focke-Wulf A 17a bei einem verhältnismäßig niedrigem Anschaffungspreis zu den wirtschaftlichsten Verkehrsflugzeugen zählen und einen weiteren Fortschritt für die deutsche Flugzeugindustrie bedeuten. motor: Fluggewicht: 3625 kg Geschwindigkeit: 169 km/Stcl. Steigzeiten mit Vollast: 4000 kg 198 km/Std. 0—1000 m erreicht in 8,4 Min. 0—2000 m erreicht in 19,9 Min. 0—3000 m erreicht in 38,8 Min. 6,6 Min. 14,7 Min. 25,3 Min. Vier „Möwe"-Flugzeuge aus obiger Serie wurden bereits zur größten Zufriedenheit an die Lufthansa abgeliefert und teilweise auf internationalen Strecken eingesetzt, so daß auch für die- Propagierung deutscher Erzeugnisse' im Auslande bestens gesorgt wurde. Amerikanischer Velie M 5-Flugmotor. Der neue luftgekühlte Flugmotor der Velie Motors Corp., ein 5-Zy-linder-Sternmotor von 70 PS Leistung, hat folgende Abmessungen: Bohrung und Hub 98,5 u. 91,5 mm, Zylinderinhalt 820 cm3, Kompressionsverhältnis 5,2. Durchmesser des Kurbelgehäuses 321 mm, äußerer Durchmesser 812,8 mm, Länge ohne Anlasser 685,8 mm, normale Leistung in Seehöhe 69 PS, normale Umdrehungszahl 1800 Umdrehungen/Min., Maximalleistung 79 PS, maximale Umdrehungszahl 2000 Umdrehungen/Min., garantierter Brennstoffverbrauch bei normaler Leistung 250 g/PS/h, garantierter Oel-verbrauch bei normaler Leistung 11,34 g/PS/h, Gewicht trocken, ohne Anlasser und Propeller, 95,26 kg. Der Verbrennungsraum des Zylinders ist halbkugelförmig. Jeder Zylinder hat ein Ansaug- und ein Auspuffventil aus Silichromstahl mit Bronzeventilsitzen, Die Ansaug- und Auspufföffnungen liegen an der Rückseite des Motors. Die zwei Zündkerzen liegen sich gegenüber an der Vor- und Rückseite. Die Kühlrippen verlaufen in der Mitte des Zylinderkopfes parallel mit dem Luftstrom, an den Seiten und am Zylinder selbst konzentrisch. Die Kolben haben flache Böden. Sie besitzen zwei Kolbenringe und einen Oelabstreifring. Der Kolbenbolzen sitzt direkt in der Aluminiumlegierung des Kolbens und ist in der Pleuelstange mit einer Bronzebuchse gelagert. Die vier indirekten Pleuelstangen sind mit der Hauptpleuelstange durch Gelenkzapfen verbunden. Auch diese Gelenkzapfen lagern in Bronzebuchsen. Das Oel wird allen Lagern unter Druck zugeführt. Die einfach gekröpfte Kurbelwelle trägt bronzene Gegengewichte. Sie ist auf der Propellerseite in zwei auf der Rückseite in einem Kugeliager gelagert. Das Kurbelgehäuse ist ungeteilt und wird mit vier in einem Ring  Velie M 5 70 PS Flugmotor. Links Kurbelgehäuse mit Kolben, rechts Ansicht des Motors von der Propellerseite, sitzenden Bolzen mit dem Flugzeug verbunden. In dem Kurbelgehäuse ist die durch Schraubenräder angetriebene Nockenwelle gelagert. Die Schmierung des Motors wird durch zwei Oelpumpen besorgt. Die eine Oelpumpe drückt das Gel von dem Oeltank durch den Motor, Von dort läuft das Gel in einem mit Kühlrippen versehenen Oelsumpf zusammen und wird durch die zweite Pumpe in den Oeltank zurückgefördert. Der Motor ist ausgerüstet mit je zwei Zündkerzen pro Zylinder, einem Zenith-Vergaser und einem elektrischen Anlasser. Englischer Armstrong-Siddeley Leopard 700 PS. Die Firma Armstrong-Siddeley hat einen luftgekühlten Sternmotor herausgebracht, der bei 1500 Umclrehungen/Min. 700 PS und bei 1650 Umdrehungen 777 PS leistet. Der Motor besitzt 14 Zylinder, die in zwei gegeneinander versetzten Reihen angeordnet sind. Jede Zylinderreihe arbeitet durch eine direkte und sechs indirekte Pleuelstangen auf die Kurbelwelle. Die bei- 32J 101  Einbauskizze des Armstrong-Siddeley ,.Leopard", a) Bolzen 15 mm Durchmesser, b) Kurbelgehäuse-Entlüftungsstutzen. c) 48 Schrauben in gleichen Zwischenräumen auf den Durchmesser verteilt. den Kurbeln sind um 180 Grad versetzt. Die Zylinder haben eine Bohrung von 152,4 mm und einen Hub von 190,5 mm. Das Kompressionsverhältiiis ist 5,1. Jeder Zylinder hat zwei Zündkerzen und vier durch Stoßstangen und Schwinghebel angetriebene Ventile. Der Motor ist ausgerüstet mit einem Vergaser, zwei Magneten und zwei Oelpumpen. Der vollständige Motor wiegt 642 kg. Rakete — weniger reden — mehr arbeiten. Das Raketenproblem ist noch älter als unsere jetzige Fliegerei selbst. In den verschiedensten Ländern ist an dein Raumschiffproblem ernsthaft gearbeitet worden. Wir erinnern nur an die Arbeiten von Oberth, Goddard, Ziolkowsky und andere mehr, cf. eleu Artikel von Scherschevsky in Nr. 20 und 21 des Flugsport" 1927. Diese in aller Stille betriebenen Arbeiten sind plötzlich durch den laienhaften Ra- ketenrummel gestört worden. Selbst der mit den Grundbegriffen der Physik bekannte Laie wird beim Lesen mancher Zeitungsnotizen den Kopf geschüttelt haben. Es ist an der Zeit, daß die Tageszeitungen, wenn sie die ernsthafte Forschung nicht schädigen wollen, mit der Veröffentlichung von phantasievollen Karlchen-Miessig-Artikeln etwas vorsichtiger wären. Ueberhaupt sollte man weniger reden, in aller Stille arbeiten und durch Taten den Fortschritt beweisen, so, wie es in der Rhön und in der Fliegerei überhaupt Brauch gewesen ist. Da die Rhön verschiedentlich in den Tageszeitungen im Zusammenhang mit Raketenversuchen genannt worden ist, dürfte ein kleiner Einblick in die Versuche auf der Wasserkuppe für die interessierten Kreise wertvoll sein. Nachstehend geben wir einen Bericht von Fritz Stamer der ersten Flüge mit Raketenantrieb auf der Wasserkuppe am 11. 6., 7 Uhr abends: „Die ersten Flugversuche mit Raketenantrieb wurden mit demVer-suchssegelfiugzeug „Ente" des Forschungsinstituts der R. R. G. durchgeführt. Dieses Flugzeug erschien in seinem ganzen Aufbau für vor-1 ä u f i g e Versuche sowohl in bezug auf Anbringungsmöglichkeiten der Raketen als auch in bezug auf seine rein fliegerischen Eigenschaften geeignet. Es wurden zuerst zwei Raketen von 12 und 13 kg Schubleistung eingebaut, welche nacheinander elektrisch gezündet werden konnten. Das Flugzeug wurde am Gummiseil, wie ein Segelflugzeug, gestartet. Der erste Start schlug insofern fehl, als das Flugzeug nicht vom Boden kam und auch durch die gezündete 12-kg-Rakete nicht zum Abheben zu bringen war. Es wurde nunmehr ein Versuch mit einer 15- und einer 20-kg-Schubrakete gemacht. Das Flugzeug kam am Startplatz mit Unterstützung der 15-kg-Rakete frei, war aber nicht im Horizontalflug zu halten so daß es nach ca. 200 m Flug gelandet werden mußte, ohne daß die 20-kg-Rakete gezündet werden konnte. Der dritte Versuch wurde mit zwei Raketen von je 20 kg Schubkraft unternommen. Das Flugzeug kam durch das Startseil mit Unterstützung der Rakete gut vom Boden. Nach ca. 200 m üeradeausflug, bei welchem sich leichtes Steigen der Maschine konstatieren ließ, machte ich eine Rechtskurve um ca. 45° und flog wieder ca. 300 m geradeaus. Hier erfolgte wieder eine Rechtskurve von ca. 45°. Gleich nach dieser Kurve war die erste Rakete ausgebrannt und wurde die zweite Rakete gezündet, welche sofort den Weiterflug ermöglichte; diesmal flog ich ca. 500 m geradeaus, worauf eine Rechtskurve von ca. 30° geflogen wurde und nach ca. 200 m Geradeausflug in der neuen Richtung die Maschine in sanft steigendem Gelände kurz vor dem Ausbrennen der zweiten Rakete gelandet wurde. Der Gesamtflugweg einschl. aller Kurven betrug ca. 1300 bis 1500 m, die Gesamtflugzeit ca. 60 bis 80 Sekunden. Der Raketenschnb ging in den Startseilschub im Start ganz weich, also fast unmerkbar über. Der Schub der Rakete war bis kurz vor dem Ausbrennen völlig gleichmäßig und ließ erst kurz vor dem Ausbrennen nach. Das Brennen der Rakete war durch starkes Zischen gut hörbar. Das Einsetzen der zweiten Rakete war durch einen weichen, ganz leichten Ruck spürbar. Der exzentrische Schub der Rakete war mit einem sehr kleinen Seiten-ruderausschlag gut auszugleichen. Nach diesem Versuch sollte über einen höheren Hang (Schulhang) ein Steigflug mit einer Ladung von zwei Stück 20-kg-Schubraketen unternommen werden, die mit dem elektrischen Schalter nacheinander, wie vorher, gezündet werden sollten. Der Start am Gummiseil verlief glatt, und ich zündete während des Abhebens der Maschine die erste Rakete. Nach 1 bis 2 Sekunden Brenndauer explodierte diese Rakete, mit lautem Krach. Die 4 kg Schwarzpulver flogen heraus und steckten sofort das Flugzeug in Brand. Ich drückte das Flugzeug langsam auf Fahrt, um die Flammen zum Abreißen zu bringen, was nach ca. 20 m Höhenverlust gelang. Nachdem ich das Flugzeug glatt gelandet hatte, versuchte ich den Brand zu löschen. Dadurch, daß die Isolierung der elektrischen Drähte verbrannt war, bekamen die Kupferleitungen Kontakt, und die zweite Rakete brannte auf dem Boden aus. Nach dem Ausbrennen wurde das Flugzeug völlig gelöscht. Es ist anzunehmen, daß die Explosion der ersten Rakete durch heftige Erschütterungen derselben auf einem Lastwagen hervorgerufen ist, dadurch, daß das zu einer glasharten Masse gepreßte Pulver gerissen ist und somit ein Durchbrennen eintrat. Die Splitterwirkung durch die Explosion war schwach. In der Hauptsache riß der stählerne Mantel der Rakete lang auf, und es flog der Boden heraus. Die ganze Rakete durchriß ihre Befestigung und fiel aus der Maschine heraus. Dadurch, daß der Einbau provisorisch vorgenommen war, konnte der herumfliegende Pulversatz bis in den Führersitz gelangen und brannte meine Bekleidung unwesentlich an. Dadurch, daß die Rakete nicht direkt am Flügelaufhängespant anlag, konnte der herausfliegende Boden diesen Spant etwas eindrücken. Dieser Vorfall gab folgende Lehren: Der Raketenraum ist gegen den übrigen Raum des Flugzeuges durch einen geschlossenen Brandspant vollständig abzuschließen. Der Raketeneinbau ist so vorzunehmen, daß die Raketenböden fest an diesem Brandspant anliegen. Hinter dem Brandspant dürfen im Raketenraum keinerlei brennbare Konstruktionsteile mehr liegen, und auch der Tragflügel ist in der Höhe desselben mit unbrennbarem Material zu bedecken. Sämtliche elektrischen Zündleitungen müssen im Raketenrauni mit Asbest oder Glasperlen isoliert sein. Außer dem normalen Reihenschalter zum Zünden der Raketen muß ein Masseschalter vorgesehen sein, der bei Unregelmäßigkeit im Raketenraum die gesamte Zündanlage kurz schließt. Jede Rakete muß für sich in einer Stahlrohrhülse sitzen, so daß bei einer evtl. Explosion Brennsatz und Hülse nach rückwärts herausfliegen. Diese einzelnen Stahlrohrhülsen müssen gegeneinander isoliert sein, damit keine zu große Erwärmung der Raketen untereinander eintritt. Die gesamte elektrische Zündinstallation muß mit allergrößter Sorgfalt durchgeführt sein, damit absolute Garantie gegeben ist, daß nicht durch ungewollte Kontakte statt einer Rakete unter Umständen das ganze Aggregat zur Entzündung kommt. Soweit diese Vorversuche ein Urteil zulassen, kann man schon heute sagen, daß der Raketenantrieb für Flugzeuge durchaus möglich erscheint. Bei der Anbringung des Raketenaggregates in dem Flugzeug „Ente" lag das Gewicht dieser Raketen ungefähr 1 in hinter dem Maschinenschwerpunkt, so daß es nötig war, dieses Gewicht durch Gegengewichte in der Rumpfspitze (an einem Hebel von ca. 2 m Länge) aus- zugleichen. Da aus jeder Rakete ca. 4 kg Pulver ausbrennen, ergibt sich schon, daß eine derartige Anordnung ohne besondere Trimmeinrichtung (Laufgewichte o. dgl.) nicht möglich ist, daß also der Raketenraum in den Schwerpunkt der Maschine verlegt werden muß. Die ziemlich lange Stichflamme (ca. 1 m) beim Ausbrennen der Rakete dürfte den Einbau bei Normaltypen unmöglich machen. Für eine dezentrale Anordnung (rechts und links vom Rumpf unter den Flügeln oder an Auslegern) halte ich den Raketenantrieb für nicht sicher genug, solange es sich nicht um ein Flugzeug handelt, welches nach Ausfall einer Seitenrakete unbedingt im Geradeausflug zu halten ist, und solange Explosionsgefahr der Rakete überhaupt noch besteht." Stamer.  Raketenantriebsversuche des Forschungsinstituts der Rhön-Rossitten-Gesellschaft mit einer Ente auf der Wasserkuppe. Links von oben nach unten: 1) Fehlstart, 2) Fehlstart, 3) Geradeausflug, 4) Kurvenflug; rechts: Ente nach dem Brand von hinten gesehen. Veranstaltungen 1928 (Juni bis September). 29. Juni bis 15. Juli: Pariser Salon. 30. Juni: Sternflug nach Paris-Vincennes. 12. bis 26. Juli: Französischer Segelflugwettbewerb. 30. Juni bis 1. Juli: Deutsche Kunstflugmeisterschaft 1928 Düsseldorf. 30. Juni bis 1. Juli: Rheinisches Flugturnier Düsseldorf. 20. Juli: Nennung zur technischen Leistungsprüfung Ostpreußenflug. 29. Juli bis 12. August: Rhön-Segelflugwettbewerb. September: Französischer Leichtflugzeugwettbewerb. 1. September: Beginn der technischen Leistungsprüfung Ostpreußenflug.  KQN5TRUKTIQ INZELHE1T  Höhenruder der Aachener Segelflugente, Anschließend an den Artikel von Dipl-Ing. Klemperer in Nr. 6 des Fingsport vom 14. März 1928 bringen wir nebenstehend eine Abbildung des Vorderflügels der Aachener Segelflugente. Man beachte die Ausschnitte für die seitlichen Hilfsquerruder. Maschinengewehrantrieb bei den Bristol-Jupiter-Motorer?. Die Nockenscheibe läuft mit der Umdrehungszahl des Propellers. Die Nocken sind für zweiflügelige Luftschrauben angeordnet. Die Vorrichtung ist am Getriebedeckel montiert. Die Stößel sind entgegen der gewöhnlichen Ausführung nach oben geführt, wodurch eine Gewichtsersparnis von 60 % erreicht ist. Die Kupplung ist so ausgeführt, daß jedes Maschinengewehr auch einzeln betätigt werden kann.  Vorträge, gehalten auf der 17. ordentlichen Mitgliederversammlung d. W. G. L., 2—5. Juni 1928, Danzig. Gedanken über den Stand der deutschen Luftfahrt im Jahre 1928. Ministerialdirigent Brandenburg. Ohne sich auf ein Programm festzulegen, gab der Vortragende einen Ueber-blick über die wichtigsten Fragen und Aufgaben der deutschen Luftfahrt, mit denen sich das Reichsverkehrsministerium als zuständige Reichsbehörde befaßt. Das innerdeutsche Luftrecht, das im Luftverkehrsgesetz begründet ist, wird ergänzt durch Ausführungsbestimmungen, die nach eingehenden Verhandlungen zwischen Reich und Ländern demnächst dem Reichsrat und einem Reichstagsausschuß vorgelegt werden sollen. Der Entwurf ist auch dem Beirat für das Luft-fahrwesen zugegangen. Im internationalen Luftrecht tritt mehr und mehr der Gedanke einer Weltluftkonvention in den Vordergrund, die insbesondere ein einheitliches Luftverkehrsrecht entwickeln müßte. Deutschland würde an einer solchen gern mitarbeiten, sobald seine Luftfahrt wirklich gleichberechtigt ist. Da Deutschland keine Militärluftfahrt besitzen darf, bildet der Luftverkehr die Grundlage für die Beschäftigung Deutschlands mit Luftfahrtangelegenheiten überhaupt, also für Industrie, Ausbildung, Bodenorganisation, Forschung und Weiterentwicklung. Daher sind erhebliche Beihilfen nötig, und diese müssen einheitlich eingesetzt werden. Wenn die Reichsregierung diese Dinge hätte treiben lassen, hätte sich ein Zustand entwickelt, der es der Regierung schlechterdings unmöglich gemacht hätte, den Luftverkehr noch weiter mit öffentlichen Mitteln zu unterstützen. Für die maritimen Aufgaben muß eine Verständigung zwischen Lufthansa und Schiffahrtsgesellschaften gefunden werden; für den Augenblick wäre aussichtsreicher als der Transozeanverkehr eine Verbindung nach dem fernen Osten. Im Innern Deutschlands gibt es eine Anzahl wertvoller Luftverkehrsstrecken. Der Kurzstreckenverkehr muß von den Interessenten getragen werden; Reichsmittel werden für ihn demnächst überhaupt nicht mehr in Betracht kommen können, Der Funkdienst wird durch die neu errichtete Zentralstelle für Flugsicherung einheitlich geleitet; der Wetterdienst ist verwaltungsmäßig aus Verfassungsgrün-den noch unzweckmäßig, im Betrieb jedoch einheitlich und für das Reich durchorganisiert. Die Luftfahrtindustrie leidet unter mangelndem Auslandsabsatz. Der Redner warnte vor einer Ueberstürzung in der Entwicklung neuer Baumuster ohne Rücksicht auf die Wirtschaftlichkeit. Auch mit der Vergrößerung werden die Flugzeuge leider nicht wirtschaftlicher. Die Verkaufspreise sind vielfach zu hoch im Gegensatz zu denen der Motoren. Der sparsame Motor, das Gebläse für Höhenflug und vorübergehende Ueberlastung, der Schwerölmotor mit geringen Brenn-stoffkosten und verminderter Brandgefahr sind Aufgaben der Weiterentwicklung. Um die Normung zu fördern, könnte ein Einkaufsverband der Flugzeug- und Motorenindustrie förderlich sein. In der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt dürfen Forschung und Prüfung nicht auseinandergerissen Averden. Keine Pcr-sonalvermehrung, eher Vertiefung des Zusammenarbeitens mit anderen wissenschaftlichen Instituten! Die Frage der Domizilicrung wird demnächst von der Reichsregierung entschieden werden. In der Fliegerausbildung hat die Deutsche Verkehrsfliegerischule gute Arbeit geleistet. Wünschenswert wäre nicht nur Ausbildung von Berufsfliegern, sondern Durchsetzung aller Berufe mit Flugsachverständigen. Darüber hinaus bemühen sich die Unterrichtsverwaltungen der Länder um das Durchdringen der Schulen mit dem Luftfahrtgedanken. Ueber die Flughäfen sagte der Redner, daß wir zuviel hätten, wenn mau nur an den Großstreckenverkehr dächte, und zu wenig, wenn man an eine Entwicklung wie im Kraftfahrwesen glaubt. Den Städten, die die Bodenorganisation hauptsächlich getragen hätten, gebühre Dank. Gegen die Vermehrung der Flughäfen wäre vom Luftfahrerstandpunkt nichts einzuwenden, wenn nur nicht jeder Flughafen gleich einen planmäßigen Luftverkehr verlangen wollte; dadurch würde die Entwicklung in falsche Bahnen geleitet. Der Vortragende schloß mit den Worten: „Wir stehen immer noch au einein Anfang, und am Anfang steht nach dem tiefen Wort Goethes nicht das Wort, nicht der Sinn, nicht die Kraft, sondern die Tat... Die Tat sclr "ft neue Formen der Vorstellung, neuen Boden, neue Situationen. T)ic dc'il.^he Luftfahrt hat Männer der Tat. Lassen Sie mich in diesem Sinne des Hauptmanns a. D. Dr.-Ing. E. h. Hermann Köhl und seiner Kameraden gedenken, die eine Tat gewagt haben gegen die Auffassung die in der gesamten deutschen Oeffentlichkeit, ja in der Wclt-meinung, bestand. Ein anderes Gesicht hat die vollbrachte Tat als die geplante. Dieses Wort hat seine volle Geltung nicht nur in dem Sinne, in dem Wallenstein es aussprach, sondern auch im Sinne des Fortschrittes und der Bejahung. Lassen Sie mich in diesem Sinne im Namen des Herrn Reichsverkehrsminiisters auch allen Männern der reinen Tat danken, welche in dieser Wissenschaftlichen Gesellschaft für Luftfahrt vereinigt sind." lieber die Einheit von Triebwerk und Flug werk. Dipl.-Ing. Bock. Flugwerk und Triebwerk waren bei der Entstehung des Motorflugzeuges in gleichem Maße technisch unvollkommen. Das Bestreben ging daher zu Anfang-ausschließlich dahin, bei jedem für sich Betriebssicherheit und Wirkungsgrad zu steigern und erst in den letzten Jahren setzte sich die Ansicht durch, daß beide zu einer konstruktiven Einheit zu gestalten sind. Einige Möglichkeiten der Entwicklung, die in dieser Richtung liegen, sollen hier behandelt werden. Eine größere Anzahl von Untersuchungen wurde im Windkanal von Junkers über die gegenseitige Beeinflussung von Tragfläche und Propeller ausgeführt. Die Veränderung von Schub, Drehmoment und Wirkungsgrad des Propellers wurde bei verschiedenen Lagen zur Tragfläche gemessen. Die Schubänderung des Propellers wird durch eine entgegengesetzte Aenderung des Flugzeugwiderstandes teilweise wieder ausgeglichen. Am Propeller tritt außer dem Schub bei schräger Anblasung noch eine Querkraft senkrecht dazu auf, die durch den verschiedenen Anstellwinkel der beiden Propeller hervorgerufen wird. Nach Versuchen von Junkers wirkt die Querkraft ähnlich wie eine in Flugrichtung am Orte des Propellers befindliche kleine Tragfläche, bei vor dem Schwerpunkt liegenden Propeller verringert sie also die Stabilität der Maschine. Bei positiv angestellter Schraubenachse tritt eine Komponente des Schubes und der Schwerkraft zum Auftrieb der Tragfläche hinzu. Außerdem wird durch den Propellerstrahl die Strömung um die Tragfläche und damit Auftrieb und Widerstand verändert. Als in der Gesamtwirkung günstigste Lage ergibt sich ■ die des Propellers über der Tragfläche. Bei einem im Propellerstrahl liegenden Leitwerk tritt zwischen Motorflug und Gleitflug meist eine Lastigkeits- und Stabilisierungsänderung ein, die auf Veränderung des Staudruckes am Leitwerk und dessen Anblasewinkels durch den Propellerstrahl beruht. Bei der Entwicklung des Motors standen Gewichtsverminderung und Leistungserhöhung bisher im Mittelpunkt. Dazu kommt die Herabsetzung des Brennstoffverbrauches. Ersparnisse von ca. 25% im Brennstoffverbrauch wurden beim Versuchs-Oelflugmotor von Junkers gegenüber Vergasermotoren beobachtet. Die Entwicklung des modernen Vierzylinder-Motors blieb infolge des Bauverbotes bis vor kurzem dem Auslände vorbehalten. In Deutschland wandte man sich daher hauptsächlich der Verbesserung des 6-Zylinder-Einreihenmotors zu. Besondere Aufmerksamkeit wurde bei Junkers der Frage der Kurbelwellen-schwingungen gewidmet und diese durch einen eigens hierfür entwickelten Tor-siographen gemessen. Es gelang, die Beanspruchungen durch die Schwingungen mit Hilfe eines Dämpfers um 50% herabzusetzen. Der Einbau des Motors geschieht bei einmotorigen Flugzeugen am vorteilhaftesten in dem Rumpfvorderteil, bei mehrmotorigen über die Spannweite der Tragfläche verteilt, um bei ihnen die Biegungsmomente und Querkräfte im Flügel gering zu halten. Auf die Zulänglichkeit der Außenmotoren muß heute noch meist verzichtet werden, da die Flügelhöhe hierzu nicht ausreicht. Außer den statischen Beanspruchungen erhält der Motoreinbau noch dynamische Beanspruchungen, Es ist daher zweckmäßig, den Motorvorbau nicht starr auszubilden oder den Motor selbst elastisch zu lagern. Die bisher meist gebräuchliche unmittelbare Verbindung von Motor und Propeller bedeutet für den Gesamtentwurf des Flugzeuges eine starke Bindung. Eine größere Freiheit in der Anordnung beider erhält man durch Verwendung einer Energiefernleitung, die als mechanisches Getriebe oder als Druckluftumfor mer ausgebildet sein kann. Ein Blick auf die gesamte Energieumwandlung vom Motor bis zur Tragfläche zeigt, daß überall Energieverluste unvermeidlich sind. Eine Möglichkeit der Verbesserung des Antriebes besteht darin, auch den Vortrieb längs der Spannweite zu verteilen und so das Geschwindigkeitsfeld, das hinter dem Flugzeug zurückbleibt, gleichförmiger zu gestalten. Ein weiterer Schritt kann in der Einführung eines Raketenantriebes liegen. Belastungsversuche an Flugzeugen. Von Karl Thalau, DVL. Nach dem durch den unglücklichen Kriegsausgang bedingten Darniederliegen der deutschen Flugzeugindustrie hörte auch die umfangreiche Versuclistätigkeit bei der Flugzeugmeisterei (FLZ) und der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt (DVL) vollkommen auf. Erst im Jahre 1925 begann diese Versuchstätigkeit, also Untersuchung des geformten Baustoffes, bei der DVL langsam wieder auf- zuleben. Heute hat sie wieder einen ganz stattlichen Stand der Entwicklung erreicht. Es ist dabei zu bemerken, daß der früher fast allein maßgebliche reine B r u c h versuch ständig an Bedeutung verloren hat gegenüber den Elastizitätsversuchen, dynamischen und Flugversuchen. Die Gründe dafür liegen beim Bruchversuch teils in den hohen Kosten des Versuchsgegenstandes, der verhältnismäßig geringen Ausbeute der Ergebnisse (meist nur Aussage über einen, den schwächsten Bauteil!) und der Gefahr des Entstehens falscher Vorstellungen über die tatsächliche Festigkeit eines Flugzeuges unter den wirklichen Belastungs-zuständen im Fluge. Auf der anderen Seite weisen Studien des elastischen Verhaltens von Flugzeugen und deren Einzelbauteilen die Vorteile auf, daß nur geringe Kosten für das (meist im Flugbetrieb wieder verwendbare) Versuchsobjekt aufzuwenden sind, daß infolge der beliebigen Wiederholbarkeit jedes Versuches Zufallsergebnisse vermieden, Aenderungen der Versuchsbedingungen (Temperatur, Feuchtigkeit usw.) beliebig vorgenommen werden und ferner die Versuchsausbeute ungleich höher und wertvoller ist (Uebereinstimmungskontrolle zwischen Rechnung und Versuch, Feststellung elastischer konstanten schwierig zu berechnender Systeme für statisch unbestimmte oder dynamische Rechnungen usw.). Der Vortragende erläutert kurz die heute bei der DVL für Belastungsvcr-suche mit geformtem Baustoff angewandten und zum Teil entwickelten Versuchs-methoden und -gerate. Ueber die mittragende Breite. Von Dr.-Ing. Ff. Tellers, Aachen. Die Bernoullische Hypothese, daß die Querschnitte eines auf Biegung beanspruchten geraden Stabes auch nach der Deformation eben bleiben, woraus bei Gültigkeit des Hookeschen Gesetzes das bekannte Geradliniengesetz folgt, gilt nur, wenn die Längsfasern keinen Querdruck oder -Zug und keine Schubspan-nungen quer zur Achse aufeinander übertragen. Aus diesem Grunde gilt diese Hypothese nicht für Träger mit breiten Gurten. Im Querschnitt eines solchen Trägers fallen vielmehr die Spannungen zum äußeren Rande der Gurte hin ab. Die wirkliche Maximalispannung muß sich demnach größer ergeben als nach der einfachen Biegungslehre, die die Tragfähigkeit der Gurtung überschätzt. Man denkt nun die wirkliche Gurtbreite b durch eine kleinere Breite ^ ersetzt, längs der die Spannung const., und zwar gleich der in der äußersten Stegfaser auftretenden angenommen wird, so daß die rechnerische Biegungssteifigkeit des gedachten Trägers mit der Gurtbreite ^ gleich ist der Biegungssteifigkeit des wirklichen Gurtträgers. Diese Breite ^ heißt ,,die mittragende Breite". Es wird im Anschluß an die Arbeiten von Herrn Professor Dr. v. Kärmän1) und von Herrn Metzer2) der Lösungsweg besprochen, nach dem mit Hilfe des Prinzips der kleinsten Formänderungsarbeit der Spannlingsverlauf bzw. die mittragende Breite ermittelt werden kann. Anschließend werden die Resultate der theoretischen Untersuchungen für praktisch wichtige Fälle diskutiert. Nachdem noch einige Rechnungsergebnisise mit den Ergebnissen von Dehnungsmessungen verglichen wurden, wird gezeigt, daß es keinen Sinn hat, die Plattenbreite über ein gewisses Maß hinaus zu vergrößern, da von dort an mit zunehmender Platten-breite keine wesentliche Steigerung der mittragenden Breite zu erreichen ist. Es wird unterschieden zwischen den Ergebnissen für Träger mit steifen Gurtungen, d. h. für Träger, deren Querschnittsumriß sich bei der Belastung nicht wesentlich verformt, und solchen mit sehr dünnen, also wenig steifen Gurten, bei denen eine wesentliche Verformung des Querschnittes dadurch auftritt, daß die Gurtplatte sich auch in der Richtung quer zur Stabachse verbiegt. Da nun die Voraussetzungen des oben besprochenen theoretischen Verfahrens nicht mehr gegeben sind, die Transversaldurchbiegung aber naturgemäß einen Einfluß auf die mittragende Breite hat, und da ferner bei sehr dünnen Platten wegen der starken Verwölbungen oft keine Dehnungsmessungen möglich sind, wurde *) Veröffentlicht in den „Beiträgen zur Technischen Mechanik und Technischen Physik", Springer 1924. 2) Noch unveröffentlicht. die mittragende Breite für den gefährlichen Querschnitt an solchen Trägern durch ein Näherungsverfahren mit Hilfe von Durchbiegungsmessungen ermittelt. Die Ergebnisse dieser Versuche tun dar, daß eine Vergrößerung der Gurtbreite über ein gewisses Maß hinaus nicht nur keine Steigerung von X mehr bringt, sondern daß (infolge der Querdurchbiegung) die mittragende Breite mit 'zunehmender Plattenbreite sogar kleiner werden kann. Die Näherung bei dem letzten Verfahren besteht in der Annahme, daß & über die Länge des Trägers konstant sei, während dies im allgemeinen nicht der Fall ist. Will man die Veränderlichkeit der mittragenden Breite über die Länge des Trägers berücksichtigen, so wird hierfür ein Verfahren angegeben, nach dem / sich durch Messung der relativen Winkeländerung zweier benachbarter Stegquerschnitte ermitteln läßt. Mit Hilfe des Verfahrens ist der Verlauf der mittragenden Breite (einschließlich des Einflusses der Querdurchbiegung) über die Trägerlänge bestimmbar. Ferner ist durch die Versuchsmethode die Möglichkeit gegeben, den Einfluß der Nietung oder Leimung (Holz) auf die mittragende Breite zu ermitteln. Der Raketenflug in der Stratosphäre und die Ausführbarkeit der Weltraumfahrt A^on H. Loren z. Die starke Abnahme des Druckes und der Dichte der Luft mit zunehmender Höhe über dem Erdboden, die in 10, 20, 30 km Höhe nur noch rd. 0,3, 0,06, 0,01 der Werte am Boden betragen, bedingt zur Erhaltung des Auftriebes mit Tragflächen eine bedeutende Steigerung der Fahrtgeschwindigkeit auf das 2-, 4-, 10-fache der üblichen Werte von 150 bis 300 km in der Stunde und eine entsprechende Steigerung der Umlaufszahl des Propellers und des Antriebsmotors. Der hiermit verbundene Gewichtszuwachs stößt auf unüberwindliche Schwierigkeiten, denen man nur durch Verwendung des Raketenantriebes begegnen kann. Dieser erfordert anderseits Treibmittel, welche den zur Verbrennung nötigen Sauerstoff schon enthalten und daher für gleiche Leistungen viel schwerer ausfallen, als die üblichen Brennöle. Die auf der Fahrt ausgestoßenen Gase besitzen überdies noch eine sehr hohe Temperatur und Wucht, die für die Antriebsarbeit al,s verloren zu betrachten sind. Daher ist beim Raketenflug auch bei sehr günstigen Widerstandsverhältnissen auf langen Fahrtstrecken (3000 bis 5000 km) eine so hohe Treibmittelbelastung zu erwarten, daß die Ausführbarkeit technisch und wirtschaftlich in Frage gestellt ist. Für die Weltraumfahrt kommen wegen der völligen Luftleere Tragflügel überhaupt nicht mehr in Frage, so daß nur noch der Abschuß oder Rakcteu-auftrieb des Fahrzeuges übrigbleiben. Der erstere scheitert, abgesehen vom Luftwiderstand und der ungeheuren für die Bemannung absolut tödlichen Beschleunigung im Treibrohr, an dem unzureichenden Energieinhalt der bekannten Treibmittel (einschließlich des Knallgases) zur Erreichung der nötigen Anfangsgeschwindigkeit von fast 11,2 km/s. Auch die Raketenfahrt verlangt, da der augenblickliche Treibmittelvorrat mit gehoben werden muß und die heißen Auspuffgase mit ihrer Wucht längs der Bahn sich verteilen, unter den günstigsten Verhältnissen einer flachen Spiralbahn beim Start für das Entrinnen aus dem Bereich der Erdschwere ohne Steuerreserve ein 12- bis 45faches Knallgas bzw. Nitroglyzeringewicht gegenüber dein des leeren Fahrzeuges. Soll dieses auf andern Weltkörpern landen und zur Erde zurückkehren, so sind behufs Bremsung diese Beträge noch mit sich selber zu multiplizieren, womit man zu phantastischen Belastungen des Fahrzeuges gelangt, so daß mit den zur Zeit verfügbaren Treibmitteln und Baustoffen die Weltraumfahrt nicht ausführbar erscheint. Ueber die Festigkeit von Kastenrümpfen. Von Dr.-Ing. Josef Mathar, Aachen. Das Verhalten dünnwandiger Kästen ist eine vielfach theoretisch und versuchstechnisch behandelte Frage. Die gesamten Untersuchungen erstrecken sich jedoch fast ausschließlich auf Beanspruchungen der Kastenwände unterhalb der Knicklasten. Bei den Konstruktionen, bei denen die einzelnen Elemente teils unterhalb, teils oberhalb der Knicklasten liegen, ist man bisher für eine genaue Einsicht ausschließlich auf den Versuch angewiesen. Die Arbeit, über die berichtet wurde, behandelt das Verhalten eines Kasten-rumpfeis, bei dem innerhalb der zulässigen Belastungsgrenzen ebenfalls das Gerippe nicht ausgeknickt ist, dagegen die Blechbekleidung längst die Knicklast überschritten hat. Die gesamten Versuche sind dahin unterteilt, daß im ersten Teil die statischen und im.zweiten die dynamischen behandelt sind. Die ersteren ihrerseits sind für die Biegung um die Holm- und Hochachse und die Torsion getrennt durchgeführt, die letzteren umfassen im Anschluß an die ersteren die Schwingungen um die Holm- und Hochachse und die Torsionsschwingungen. Bei der Untersuchung der Biegung wurde die elastische Durchbiegungslinie, die auftretenden Spannungen und die genaue Formänderung eines Kastens verfolgt. Auf Grund der Einsicht in das Verhalten der Rumpfeinzelteile wurde eine Näherungsrechnung aufgestellt, deren Ergebnisse mit dem wirklichen Verhalten des Rumpfes genügend gut übereinstimmten. Bei der Torsion wurde die Formänderung des Rumpfes sowohl bei einem durch das Höhensteuer als auch durch das Seitensteuer ausgeübten Momente verfolgt. Von einer Rumpfdrehung kann man kaum sprechen, vielmehr verschieben sich die Rumpfwände in Richtung der Kraft, wobei die rechten Winkel an den Ecken erhalten bleiben und die Bekleidung sich diagonal in den einzelnen Feldern spannt. Bei den Rumpfschwingungen um die Holm- und Hochachse wurde die Resonanz in Abhängigkeit von den Steuergewichten ermittelt, und auf Grund des statischen Versuches ein Näherungsverfahren zur Berechnung der Schwingungsfrequenzen angegeben. Fernerhin wurden die Dämpfungen festgelegt und der Einfluß der Eigenfrequenz des Höhensteuers ermittelt. . Die Untersuchung der Torsionsschwingungen erstreckt sich in erster Linie auf die durch das Höhensteuer ausgeübten Wirkungen. Es zeigt sich, daß der Rumpf bei einem durch das Höhensteuer ausgeübten Momente in drei verschiedenen Arten schwingen kann. Als Beispiel sind für einen bestimmten Fall diese Schwingungsarten und die dabei entstehenden Formänderungen wiedergegeben. Die Bedeutung der Meßtechnik für die Luftfahrt. Von Dr. H. Koppe, Adlershof. Der Mensch als Naturgeschöpf kann selbst nicht fliegen; er versucht, den Luftraum mit Hilfe von Maschinen zu beherrschen; dazu bedarf es der Durchdringung des unbeseelten Stoffes mit Organen, welche die in der und auf die Maschine wirkenden Kräfte wahrnehmen. Meßgeräte sind Ersatz für Sinnesorgane. Die Luftfahrtmeßtechnik beschäftigt sich mit Bearbeitung, Untersuchung und Entwicklung geeigneter, auf physikalischer Grundlage beruhender Meßgräte und Meßverfahren und wendet sie an auf das Luftfahrzeug als Verkehrsmittel, für Sonderzwecke und vor allem zur Durchführung von Forschungsarbeiten. Trotz scheinbarer Vielseitigkeit der Grundlagen und Anwendungsgebiete stellt die Luftfahrtmeßtechnik ein einheitliches, in sich geschlossenes Arbeitsgebiet dar, das auch durch die besonderen Betriebsbedingungen des Flugzeuges sehr eng zusammengefaßt wird. Die physikalischen Grundaufgaben der Luft-fahrtmeßtechnik müssen auf ihre Brauchbarkeit für das Flugzeug untersucht und weiter dazu entwickelt werden. Solche Untersuchungen für Gebrauchsgeräte sind in Form von Musterprüfungen nach einheitlichen Prüfvorschriften früher in der Physikalichen Abteilung der DVL durchgeführt worden; dafür wurde ein besonderes Laboratorium mit einer Reihe von Einrichtungen geschaffen, die z. B. niederen Druck und Temperatur der großen Höhen und die starken mechanischen Beanspruchungen (Schwingungen und Beschleunigungen) des Luftfahrzeuges darzustellen gesatten. An Gebrauchsgeräte für Luftfahrzeuge sind vor allem drei Hauptforderungen zu stellen: Notwendigkeit, Betriebssicherheit und Anschaulichkeit; die letzte Forderung wird in hohem Maße durch die Normung der äußeren Form und des Einbaues unterstützt. Zur Ueberwachung des Triebwerkes sind unverhältnismäßig viel Meßgeräte erforderlich; sie genügen im allgemeinen den zu stellenden Anforderungen. Unter den Geräten zur Ueberwachung des Fluges ist neben Staudruck- und Höhenmesser der Fluglagenmesser das wichtigste. Absolute Kreiselhorizonte und Flugzeuge zu bauen, ist technisch eine ebenso unlösbare Aufgabe wie die, zwei Uhren genau und dauernd zu gleichem Gang zu bringen. Dagegen ist der Kreisel als Wendezeiger ein zuverlässiges Gerät, das richtiger als unsere Sinne arbeitet und mittelbar als Lagenme,sser benuzt werden kann. Die Navigation des Luftfahrzeuges erfolgt hauptsächlich nach dem Kompaß, Abtriftmesser und Luftlog sind wertvolle Hilfsmittel. Im Nebel ist die Funkpeilung noch die einzige Möglichkeit, einem Luftfahrzeug Standort und richtigen Kurs anzugeben. Die Luftfahrtmeßtechnik ermöglicht heute eine so vollkommene Beherrschung von Nacht und Nebel, wie dies mit menschlichen Mitteln möglich ist; das beweisen die Flüge der Ozeanbezwinger. Es bedarf aber genauer Kenntnis der Geräte und gründlicher Ausbildung der Flugzeugführer, vor allem durch „Blindfliegen". Auch die Selbststeuerung von Flugzeugen ist mit den vorhandenen Mitteln möglich, wenn man eine gewisse, für Verkehrsflugzeuge erwünschte Eigenstabilität voraussetzen kann. Praktisch noch nicht gelöst und bei der sehr hohen Landegeschwindigkeit unserer heutigen Flugzeuge stets gefahrvoll ist die Landung im Nebel. Zur besseren Beherrschung des Nebels gehört neben der weiteren Entwicklung luftfahrt-meßtechniischer Verfahren zunächst Erhöhung der Zuverlässigkeit der Triebwerke und Herabsetzung der Landegeschwindigkeit. Das reizvollste Anwendungsgebiet der Luftfahrtmeßtechnik ist die Forschung, bei der das Flugzeug als fliegendes Laboratorium dient oder selbst zum Gegenstand des Experiments wird. Die richtige Durchführung eines planmäßigen Flugversuches ist sehr abhängig von der Geschicklichkeit des Versuchsfliegers, der für seine Aufgaben besonders geschult werden muß! An einer Reihe von Beispielen wird gezeigt, wie die Grundaufgaben der Luftfahrtmeßtechnik immer wiederkehren und die verschiedensten Anwendungsgebiete eng verbinden. Selbstschreibende Drucktemperatur- und Feuchtigkeitsmesser dienen in verschiedenster Ausführung der Messung der Luftbeschaffenheit. Die Flugleistungs-messungen werden durch Aufzeichnung des Anstellwinkels und der Steiggeschwindigkeit gefördert. Zur Feststellung der Flugeigenschaften dienen Geräte zur Messung der Steuerdrücke, Winkelgeschwindigkeit, der Fluglage und der Bewegungen des Luftfahrzeuges im Raum. Die Bausicherheit der Luftfahrzeuge gründet sich auf die Kenntnis der höchsten vorkommenden Beanspruchungen in Form von Beschleunigungen und Schwingungen. Dazu ist ein Stoßbeschleunigungsschreiber und ein Flugbeschleu-nigungsschreiber entwickelt worden, deren Meßergebnisse auch für die Meßtechnik wichtige Folgerungen zulassen. Der Piezo-Effekt des Quarzes scheint sich luftfahrt-meßtechnisch gut verwerten zu lassen. Die Luftfahrtmeßtechnik, die in Deutschland bisher wenig Beachtung gefunden hat, sollte mehr gepflegt werden. Die Anwendung der vorliegenden Arbeiten und Erfahrungen auf die Luftfahrt und ihre verschiedensten Anwendungsgebiete beweisen ihre Bedeutung für Gegenwart und Zukunft. Meisterschaftsaustragungen sind künftig in ihrem Datum nicht von den Vereinen festzulegen, isondern vom Deutschen Luftrat, damit Rücksicht darauf genommen werden kann, daß ausländische Veranstaltungen, an denen vielleicht die gleichen Personen teilnehmen wollen, nicht zur gleichen Zeit stattfinden. Berlin, den 22. 5. 28.  Inland Bekanntmachung 41 d. Deutschen Luitrats. Für 1928 wurden folgende Lizenzen ausgestellt: Nr. 69 für Herrn Bruno Loerzer, Berlin, Nr. 70 Herrn Erich Bachem, Stuttgart, Nr. 71 Herrn Armand Protzen, Stuttgart, Nr. 72 Herrn Paul Röhre, Königsberg-Rossitten, Nr. 73 Herrn Johannes Fischer, Treuen i. Sa. Folgende Veranstaltungen sind beim Luftrat angemeldet worden: "Kiel, 3. Juni, Raab-Katzenstein, "Schweinfurt, 10. Juni, Bayerischer Luftverein, "Augsburg, 10. Juni, Bayer. Luftverein, "'''Flensburg, 10. Juni, Raab-Katzenstein, "Wittenberg, 17. Juni, Verein Magdeburg, * Ansbach, 17. Juni, Bayerischer Luftverein, "Heide, 17. Juni, Meisterknecht. '"'Inzwischen vom Luftrat anerkannt. In der früher veröffentlichten Liste der Kunstflugsachverständigen sind zu streichen: Fluglehrer Frhr. v. Beaulieu-Marconnay, Stettin, Leiter der Zweigstelle D V S Stettin, Thomas, Stettin. Mitteilung Nr. 12 und 13 des Deutschen Luftrats. Die Föderation Aeronautique Internationale (F. A. I.) hat gemäß Schreiben vom 29. Mai 1928 folgende Flugleistungen als Weltrekorde anerkannt: Klasse C (Landflugzeuge) England mit 1000 kg Nutzlast Cpt. H. C. Broad auf de Havilland „Hound", mit 550 PS Napier Lion XI - Motor, auf dem Flugplatz Stag Lane Reading am 27. April 1928: Geschwindigkeit über 100 km: 261,172 km, Geschwindigkeit über 500 km: 255.333 km. Mit 500 kg Nutzlast: Geschwindigkeit über 500 km: 255.333 km. Berlin, den 1. Juni 1928. Deutscher Luftrat. Der Vorsitzende : I. A.: v. Tschudi. Klasse C bis (Wasserflugzeuge) Amerika Die Leutnants Arthur Gavin und Zeus Soucek auf Wasserflugzeug P. N. 12, mit zwei Wright-Motoren je 525 PS, in Philadelphia, am 3., 4., 5. Mai 1928: Dauer: 36 Std. 1 Min. Berlin, den 11. Juni 1928. Deutscher Luftrat. Der Vorsitzende : I. A.: v. Tschudi. Entscheidung des Preisgerichts für den „Segelflug-Leistungs-Preis 1927". In der am 8. Juni d. J. stattgehabten Sitzung des obigen Preisgerichtes herrschte Einstimmigkeit darüber, daß der Preis in erster Linie Herrn Alexander Lippisch zuzusprechen ist für die von ihm eingereichten Arbeiten und die von ihm veranlaßten praktischen Versuche mit dem schwanzlosen Flugzeug-Typ „Storch" und dem kopfgesteuerten Flugzeug-Typ „Ente". In Anerkennung der Leistung der Führer, welche je den ersten Flug mit diesen Typen ausgeführt haben, beschloß das Preisgericht, Herrn Nehring (Führer des „Storch") und Herrn Stamer (Führer der „Ente") den Betrag von je RM 250.— zuzusprechen. Herr Lippisch erhält somit den Betrag von RM 1000.—. Bei der Festsetzung der Zuspruchshöhe ging das Preisgericht von dem Gedanken aus, daß die Leistung des Herrn Lippisch in höherem Maße im Sinne der Ausschreibung liegt als die Leistung der Führer. Berlin, den 8. Juni 1928. gez.: v. Tschudi. gez.: Off ermann, v. Parseval, v. Dewitz, Tetens. Mitteilung zum Rhön-Segelflug-Wettbewerb 1928, Es wird daran erinnert, daß der Meldetermin am 30. Juni 12 Uhr mittags abläuft. Wer nach diesem Termin meldet, hat eine Nachmeldegebühr von RM 25.— zu zahlen, die der Luftfahrerstiftung verfällt. Nachmeldeschluß ist am 10. Juli 12 Uhr mittags. Die Probeflüge beginnen auf der Wasserkuppe am 23. Juli, die Zulassungsprüfungen am 29. Juli. Für jedes Flugzeug können nur 3 Personen auf Unterkunft im Lager rechnen. Die Tagesverpflegung kostet für Wettbewerbsteilnehmer wieder wie im Vorjahr RM 2.—. Die Geschäftsstelle der Veranstaltung befindet sich in Frankfurt a. M., Schubertstraße 10, ab 21. Juli im Fliegerlager Wasserkuppe. Rhön-Rossitten-Gesellschaft e. V. Ausland. Ein französischer Ozeanflug. In Marseille wird ein Bombenflugzeug der französischen Marine für eine Ozeanüberquerung umgebaut. Das Doppeldecker-Flugboot hat folgende Abmessungen: Länge 13,7 m, Spannweite 20,4 m, Höhe 5 m, Tragfläche 115 m2, Leergewicht 4100 kg, normale Last 2410 kg, Höchstlast 6500 kg, Motorenstärke 1000 PS, Flächenbelastung 56—92 kg/m2, Leistungsbelastung 6,5—10,6 kg/PS, Höchstgeschwindigkeit mit normaler Last 230 km/h, Höchstgeschwindigkeit mit Höchstlast 209 km/h, Landegeschwindigkeit 100 km/h, normaler Aktionsradius 1000 km, Gipfelhöhe 5300 m. Das Flugzeug ist normal mit zwei 380 PS Jupiter-Motoren ausgerüstet. Für den Ozeanflug sind versuchsweise zwei 500 PS Hispano-Suiza-Motoren eingebaut worden. Die Motoren liegen in Tandemanordnung unter der oberen Tragfläche. Der Kommandant des Flugzeuges soll der Leutnant der französischen Marine Paris sein. Ein neuer Dauerflug-Weltrekord ist von den beiden italienischen Fliegern Major Prete und A. Ferrariiii aufgestellt worden. Diese haben zunächst den von Ristics und Edzard mit 4660,628 km aufgestellten Weltrekord auf geschlossener Bahn auf 5200 km verbessert und darauf den von den Amerikanern Stinnson und Haldeman gehaltenen reinen Dauerrekord von 53 Stunden 36 Minuten mit Erfolg angegriffen. Sie blieben 58 Stunden 57 Minuten in der Luft. Benutzt wurde ein Savoia-64-Flugzeug mit 500 PS Fiat-Motor. Dieser Dauerflugweltrekord ist inzwischen von den belgischen Militärfliegern Crocy und Grones überboten worden. Allerdings wurde ihr Flugzeug während des Fluges durch ein zweites Flugzeug mit Brennstoff und Oel versorgt. Auf diese Weise war es ihnen möglich, 60 Stunden 7 Minuten 32 Sekunden in der Luft zu bleiben. Die italienische ist jedenfalls bedeutend höher zu bewerten. Ein amerikanischer Leichtflugzeug-Club veranstaltet in der letzten Woche des August einen Flugwettbewerb. Die 50 Mitglieder des Clubs bauen für den Wettbewerb sechs Maschinen. Offizielle Mitteilung. Deutscher Modell- und Segelflug-Verband«, Die Akademische Fliegergruppe Karlsruhe 1928 sucht um Aufnahme in den D. M. S. V. nach. Etwaige Einsprüche bitte ich innerhalb 10 Tagen bei der Geschäftsstelle des Verbandes auf der Wasserkuppe einreichen zu wollen. Vereinsnachrichten. I. Mitteldeutsche Segelflugschulwoche. ;, Die 'M AG-Mitteldeutsche Arbeitsgemeinschaft im D.M. S.V. .veranstaltet nach dem Rhön-Wettbewerb in der Zeit vom 22. September bis 1. Oktober bei Nordhausen im Harz erstmalig eine Segelflugschulwoche. Geeignetes Gelände, sowie Unterstützung aller in Frage kommenden Stellen ist vorhanden. Von, der MAG angehörigen Vereinen, wurden bis 1. Juni 12 Segelflugzeuge zur Teilnahme gemeldet. Für Unterbringung der Teilnehmer ist gesorgt. Preise irgendwelcher Art werden nicht gegeben. — Auskunft erteilt: R. K. Polter-Dessau, Oranien-straße 23. Po.  Woellenstein-Tiefdecker Type T. D. 69. Der Tiefdecker hat eine Flügelspannweite von 1570 mm, die Flügeltiefe beträgt 225 mm, die sich nach außen auf 190 mm verjüngt. Der 870 mm lange Rumpf, der tropfenförmig nach hinten verläuft, besteht aus 5 Rumpfholme-Bambus-stäbchen 3X2 mm, dieselben nehmen die 9 Rumpfspanten auf. Diese Spanten sind aus Sperrholz in verschiedener Stärke ausgeführt von 0,8—2 mm, siehe Zeichnung. Die Dämpfungsfläche ist hinten am Rumpfende eingeschoben und vernäht. Das absteckbare Seitensteuer sitzt unmittelbar am verlängerten Spornende oben am Rumpf. Flügelholme sind aus Bambus in der Stärke von 3X2 mm ausgeführt, die 5X1 mm Flügelrippen sind leicht gewölbt ausgeführt. Die Flügel sind abnehmbar, unten am Rumpf sind eingepaßte Aluminium-Röhrchen von 5 mm Durchmesser eingeschoben und an dem, unter dem Rumpf befindlichen Spann-turm, durch dünnen Stahldraht verspannt. Als Bespannung der Flügel, sowie Seitensteuer, Dämpfungsfläche und Rumpf wurde Seidenbattist genommen und  Flugzeug-Modell-Tiefdecker Woellenstein. Spannweite 1570, Rumpflänge 870. Leergewicht 220 g, Gesamtgewicht 300 g. Erreichte Fluglänge 450 m, Höhe 8—10 m. alles mit Cellon gestrichen. Die tropfenförmigen Fahrgestellstreben sind aus Sperrholz, 10X4 mm, hergestellt und verspannt. Luftschraube 280 nimm Durchmesser mit 30 mm Steigung. Modellgewicht, flugfertig, 300 g, erreichte Fluglänge 450 m bei 8—10 m Höhe. Bei dem neuartigen, durch zwei Zahnräder gekuppelten, Doppel-Gummistrang-Antrieb, lassen sich bei einer Gesamt-Gummistranglänge von 740 mm mit je 10 Strängen, 0,8X3 mm, leicht 750—900 Umdrehungen aufwickeln, daher auch die erreichte Fluglänge. Infolge dieses günstigen Antriebs konnte man den Durchmesser der Luftschraube kleiner wählen als bei normalem Antrieb, dieses kommt dem Modell an niedrigerem Fahrgestell und Schönheit zugute. Der Flug dieses Modells ist ein sehr ruhiger und ist die erreichte Fluglänge von Bodenstart gemessen. Bei meinem Modell, Nr. 67, das genau ±U kleiner ist wie dieses, verwendete ich denselben Antrieb bei Verwendung einer Luftschraube von 250 mm Durchmesser und 25 mm Steigung, je 8 Gummistränge 0,8X3 mm und erreichte die gleiche Fluglänge wie bei Modell 69. Woellenstein.  Gummiantrieb für große Energieaufnahme. In früherer Zeit hat man schon versucht, durch Anordnung von mehreren Gummisträngen die Laufdauer der Luftschraube zu vergrößern. Die Nachteile zu langer Gummischnüre, wie Schleudern und anderes mehr, sind bekannt. Nebenstehende Abbildungen zeigen verschiedene Ausführungsformen. In der zweiten Abbildung ist das Antriebsrad, um den Strang zu verkürzen, in der Mitte angeordnet. Die dritte Abbildung zeigt eine Reihenanordnung von Gummisträngen. Regeln für Modellflugwettbewerbe. Von R. K. P o 11 e r , Dessau. 1. Die Ausschreibung eines Modellflugwettbewerbs ist mindestens 8 Wochen vor Wettbewerbsbeginn durch Rundschreiben oder Veröffentlichung in den Fachzeitschriften bekanntzugeben. 2. Sie hat knapp und übersichtlich das zu enthalten, was für den Teilnehmer am wichtigsten ist; z. B. Wertungsart, welche Modelltypen sind zugelassen, wird vorherige Abnahme verlangt, wann und wo findet der Wettbewerb statt. 3. Bei Wettbewerben, an denen mit auswärtigen Teilnehmern gerechnet wird, muß der Beginn so gelegt werden, daß alles rechtzeitig zur Stelle ist. 4. Es ist von den Teilnehmern zu verlangen, daß die Meldung zur Teilnahme am Wettbewerb schriftlich eingereicht wird, sie muß eine genaue Beschreibung und Zeichnung des Modells enthalten und mindestens 3 Tage vor Beginn des Wettbewerbs in den Händen der Leitung sein, 5. Auswärtige Teilnehmer sind von Mitgliedern des veranstaltenden Vereins vom Bahnhof abzuholen und zum Flugplatz zu geleiten. 6. Der Pressevertreter des Vereins hat durch Artikel in der Ortspresse auf die Bedeutung und den Wert des Modellflugwesens hinzuweisen und insbesondere die Schulen einzuladen. 7. Die Flugprüfer und sonstige zur Leitung gehörige Personen haben ihren Platz an der Startbahn. 8. Die Startbahn ist mindestens 5 Meter im Halbkreis abzusperren, es darf sich außer den Flugprüfern und der Leitung nur der z. Zt. startende Jungflieger im „Innenraum" befinden. 9. Ein Windwimpel ist an der Startbahn aufzustellen. (Windrichtung.) 10. Genaues Meßgerät muß vorhanden sein. Man kann sich bei der Messung der Strecken aber auch des Fahrrades oder einer Meßleine bedienen. 11. Ein Meßtrupp sowie ein Bergungstrupp, welcher das gelandete Modell zurückholt, ist vom Veranstalter zu stellen. Die Wettbewerbsteilnehmer dürfen den Platz nicht betreten. 12. Die Modelle sind mit gut erkennbarer Startnummer zu versehen. 13. Meinungsverschiedenheiten usw. sind auf keinen Fall auf dem Flugplatz vor dem Publikum klarzustellen, sondern intern nach Beendigung des Wettbewerbs. 14. Als Preise können nach gemachten Erfahrungen nur Diplome und Ehrenpreise empfohlen werden. 15. Die Preisverteilung hat so stattzufinden, daß auswärtige Teilnehmer ihre Züge noch rechtzeitig erreichen. Fördert und werbt für den Modellflug! Literatur. (Die hier besprochenen Bücher können von uns bezogen werden.) Neuzeitliche Flugmotoren. Von Dr.-Ing. Hans Katz. Verlag Richard Carl Schmidt u. Co., Berlin W 62. Preis in Ganzleinen RM 25.—. Die flugmotortechnische Literatur in Deutschland hat mit der Entwicklung des luftgekühlten Motors im Ausland nicht Schritt gehalten. Die bisher erschienenen Veröffentlichungen, meistenteils Uebersetzungen, sind recht laienhaft. Die Ursache mag darin liegen, daß die betreffenden Autoren in die hochentwickelte Werkstattpraxis des Flugmotorenbaus keine Einsicht nehmen konnten. Im vorliegenden Buch ist ein schüchterner Anlauf genommen worden, die ausländischen luftgekühlten Motoren zu beschreiben. Der Autor wird erst bei der Bearbeitung der Motoren gemerkt haben, an welch schwierige Aufgabe er herangegangen ist. Selbst für den routinierten Werksingenieur gehört eine scharfe Kombinationsgabe dazu, aus den Prospekten der verschiedenen ausländischen Firmen das herauszusuchen, was wirklich .Interesse finden kann. Z.B. ein Satz: „Die Kurbelwelle ist aus Nickelstahl gefertigt und im Einsatz gehärtet, während die Kurbelzapfen nur gehärtet sind. Die Kurbelwangen sind ganz bearbeitet und alle übrigen Teile sind geschliffen" c. f. Seite 169 sagt nichts. Der studierende Leser wird durch solche Angaben nur verwirrt. Auf jeden Fall hat sich der Verfasser die größte Mühe gegeben, durch die komplizierte Materie hindurchzufinden. Das zusammengetragene Material ist umfangreich. Hoffentlich gibt die vorliegende Erscheinung den interessierten führenden Kreisen Veranlassung, mehr als bisher helfend zur Schaffung wirklich guter motortechnischer Literatur einzugreifen. Der Motor, insbesondere der luftgekühlte Motor, ist nun einmal das Hauptorgan im kommenden Flugzeug, von dessen Sicherheit alles aridere abhängt. Kenntnis des Motors ist daher allererste Hauptbedingung. Berichte der aerodynamischen Versuchsanstalt in Wien. Herausgegeben von Richard Katzmayr. Band I, 1. Lieferung. Das Heft umfaßt 76 Seiten mit 74 Abbildungen und kostet broschiert RM 10.—. Der Inhalt besteht aus einer Beschreibung der Versuchsanstalt in Wien, einer Abhandlung über Vergleichsmessungen an zwei Flügelmodellen in der Versuchsanstalten Wien, Göttingen und St. Cyr, sowie Versuchsberichte über Druckpunktwanderungen bei Flügeln quer zur Stromrichtung und Versuche über Düsenflügel. Aus der Industrie. Das amerikanische Flugzeug „Southern Cross", das den Flug über den Stillen Ozean in drei Etappen ausgeführt hat, war mit Pioneer-Instrumenten ausgerüstet. Auch bei den gelungenen Ozean- und Nordpolüberquerungen der Amerikaner wurden die Pioneer-Instrumente benutzt.

|

© Markus Lenz - Frankfurt am Main | www.Pennula.de | Zuletzt aktualisiert am 3. Januar 2022 | E-Mail | Impressum |