Jahresausgabe 1939

Zeitschrift Flugsport: Jahrgang 1939 als digitaler Volltext

Luftfahrt und Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg 1939

Auf dieser Seite werden alle Hefte aus dem Jahrgang 1939 der Zeitschrift Flugsport in Textform mit Tabellen, Abbildungen und Graphiken dargestellt. Die Heftinhalte wurden neu retrodigitalisiert und gewährleisten einen kostenlosen und barrierefreien Zugang zur Geschichte der Luftfahrt für das Jahr 1939.

Heft 1/1939

Illustrierte flugtechnische Zeitschrift und Anzeiger für das gesamte Flugwesen

Brief-Adr.: Redaktion und Verlag „Flugsport", Frankfurt a. M., Hindenburg-Platz 8 Bezugspreis für In- und Ausland pro H Jahr bei Htäglichem Erscheinen RM 4.50

Tele!.: 34384 — Teleer.-Adresse: Ursinus — Postscheck-Konto Frankfurt (Main) 7701

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. Postanstalten und Verlan Der Nachdruck unserer Artikel ist. soweit nicht mit „Nachdruck verboten" versehen, nur mit genauer Quellenangabe gestattet.

Nr. 1 4. Januar 1939 XXXI. Jahrgang

Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 18. Januar 1939

Anfang 1939.

Die Vorbedingungen für Weiterentwicklung sind im vergangenen Jahre 1938 geschaffen worden. Die vollbrachten Leistungen scheinen, wenn man den Maßstab von vor 6 Jahren anlegt, phantastisch. Und doch wird jeder zugeben, daß die Leistungen noch bedeutend gesteigert werden müssen. Man hat hierbei auch gelernt, wie man mit günstigstem Ansatz von Kräften Arbeitskräfte einsparen und unnütze Arbeit vermeiden kann.

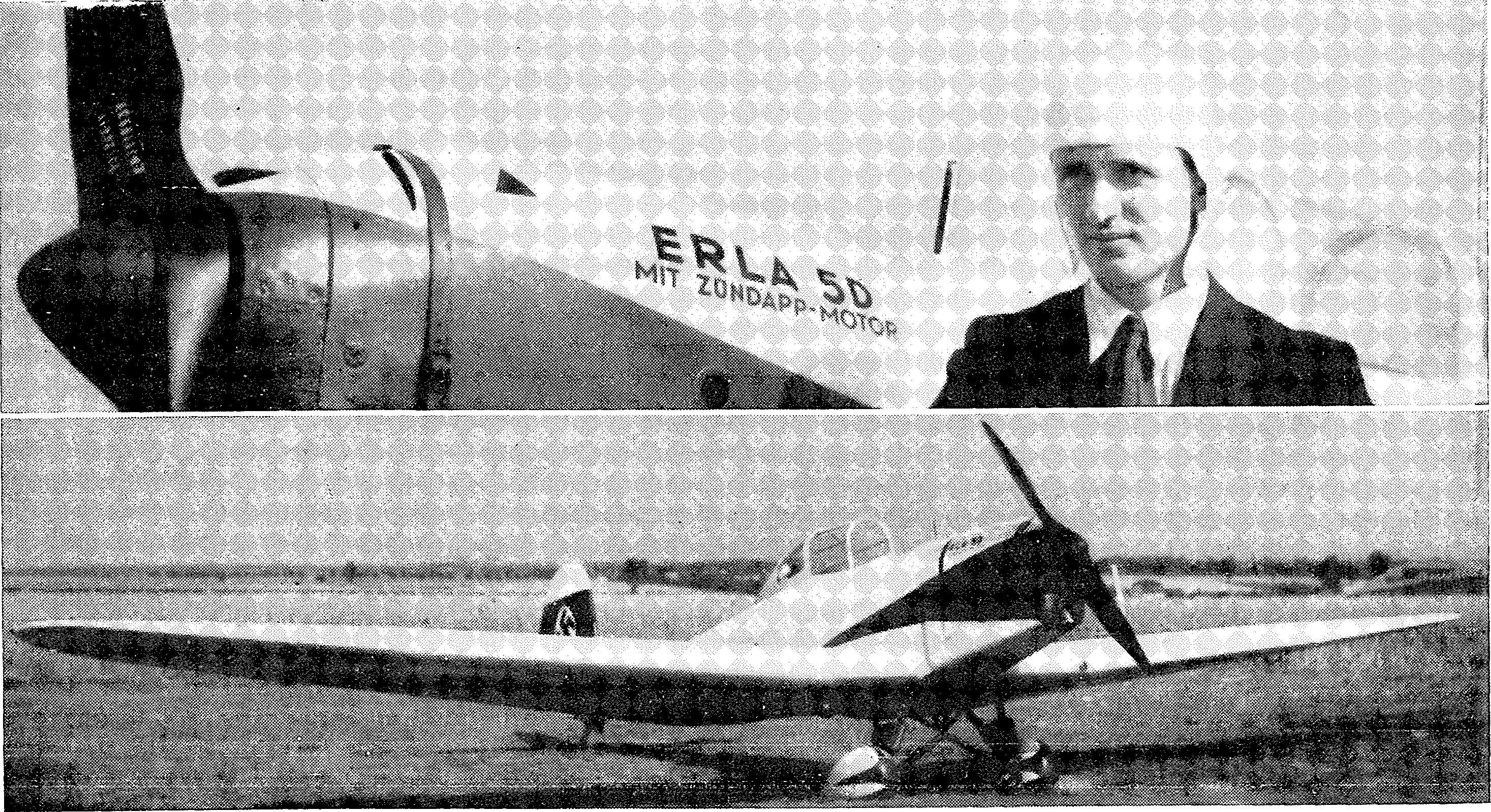

Hand in Hand mit der größeren Erzeugungsfähigkeit geht die Verbilligung. Man braucht nur einen Seitenblick zu machen auf die Preise der Kraftwagen. Hier war natürlich Vorbedingung: Erweiterung des Absatzgebietes, welcher für das Flugzeug, abgesehen von Militärlieferung, noch geschaffen werden muß. Im Verkehrsflugzeugabsatz nach dem Ausland sind beachtenswerte Ansätze vorhanden. Die deutsche Werkarbeit genießt im Ausland großes Ansehen. Man kauft die Flugzeuge nicht wegen unserer schönen Augen, sondern wegen der Güte der Arbeit. Und so muß es auch mit den anderen Flugzeugarten werden, bis zu dem kleinsten Sportflugzeug. Motoren, die RM 1000.— kosten, sind auf dem Markt. Was dann ein Kleinflugzeug kosten darf, kann sich jeder selbst ausrechnen.

Vielleicht bringt uns das Jahr 1939 in dieser Hinsicht einen neuen Fortschritt.

Heizluftstrahltriebwerke.

Jeder in Luft oder Wasser mit eigener Kraft sich fortbewegende Körper bedient sich des Reaktions- oder Rückstoßprinzips, d. h. er entnimmt entweder Teile in sich aufgespeicherter Massen oder er erfaßt mit geeigneten Organen Teile des ihn umgebenden Strömmittels und beschleunigt diese Massen mit einer Geschwindigkeit, die größer ist als seine eigene Bewegungsgeschwindigkeit, und zwar im allgemeinen entgegengesetzt der Richtung, in der er sich fortbewegen will, wobei in gewissen Fällen zu der durch den Rückstoß erzeugten Kraft eine durch das vordere Ansaugen des Strömmittels auftretende Kraft hinzukommt. Einrichtungen, die nur den durch Ansaugen entstehenden

Diese Nummer enthält Patent-Sammlung Nr. 32 und DIN-Sammlung Nr. 3.

Unterdruck zum „Hineinsaugen" benutzen wollen, etwa durch seitliches Abschleudern mittels radialer Flächenstücke bei sehr hohen (fünfstelligen) minutlichen Drehzahlen, haben sich trotz wiederholter Versuche nicht bewährt.

Das Kennzeichen jedes sich des Rückstoßes bedienenden Triebwerks ist der Strahl. Man spricht daher auch bei der Luft- oder Wasserschraube wie bei anderen, Strömungskräfte erzeugenden Einrichtungen, von einem Strahlantrieb ; der gegenwärtige Sprachgebrauch behält sich im allgemeinen jedoch diesen Ausdruck für eine bestimmte Gattung vor, nämlich für diejenigen Rückstoßer, die zur Erzeugung des Strahles der Wärmeentwicklung oder -Zuführung (Heizung) bedürfen. Man hat also, korrekt ausgedrückt, neben den „Kaltstrahl-antrieben"*) die „Heizstrahlantriebe"; diese umfassen wieder zwei Hauptgruppen, nämlich die z. Zt. noch als „Raketenantriebe" — besser vielleicht als „A bb r an dant r i e b e" — bezeichneten Rückstoßer, die sämtliche zur Strahlerzeugung notwendigen Massen (z. B. Explosivstoffe oder Brennstoff + Sauerstoff in flüssiger oder Gasform) gespeichert haben, und die als „Heizluft-Strahlantriebe" zu bezeichnenden Rückstoßer, die den Sauerstoff der umgebenden Luft entnehmen, also nur den Brennstoff speichern.

Während die Abbrandtriebwerke ihrer UnWirtschaftlichkeit und sehr eingeschränkten Brenndauer wegen nur für den Film („Raumschiffe") und den Krieg (Geschoßraketen) — in welchen beiden Fällen Geld bekanntlich keine Rolle spielt —, allenfalls auch als Leucht- und Rettungsraketen eine gewisse praktische Bedeutung erlangten, sind die Heizluftstrahltriebwerke, an denen seit Jahren gearbeitet wird, noch im keimhaften Zustande, nähern sich aber bereits klar erkennbar der Wirtschaftlichkeitsschwelle und erscheinen als Mittel geeignet, die Aufgabe der Flugzeug-Geschwindigkeitssteigerung über 700 km hinaus zu lösen.

Ueber sie sei an Hand des vorhandenen, bisher u. W. noch nicht zusammengefaßten Patentschriftenmaterials berichtet.

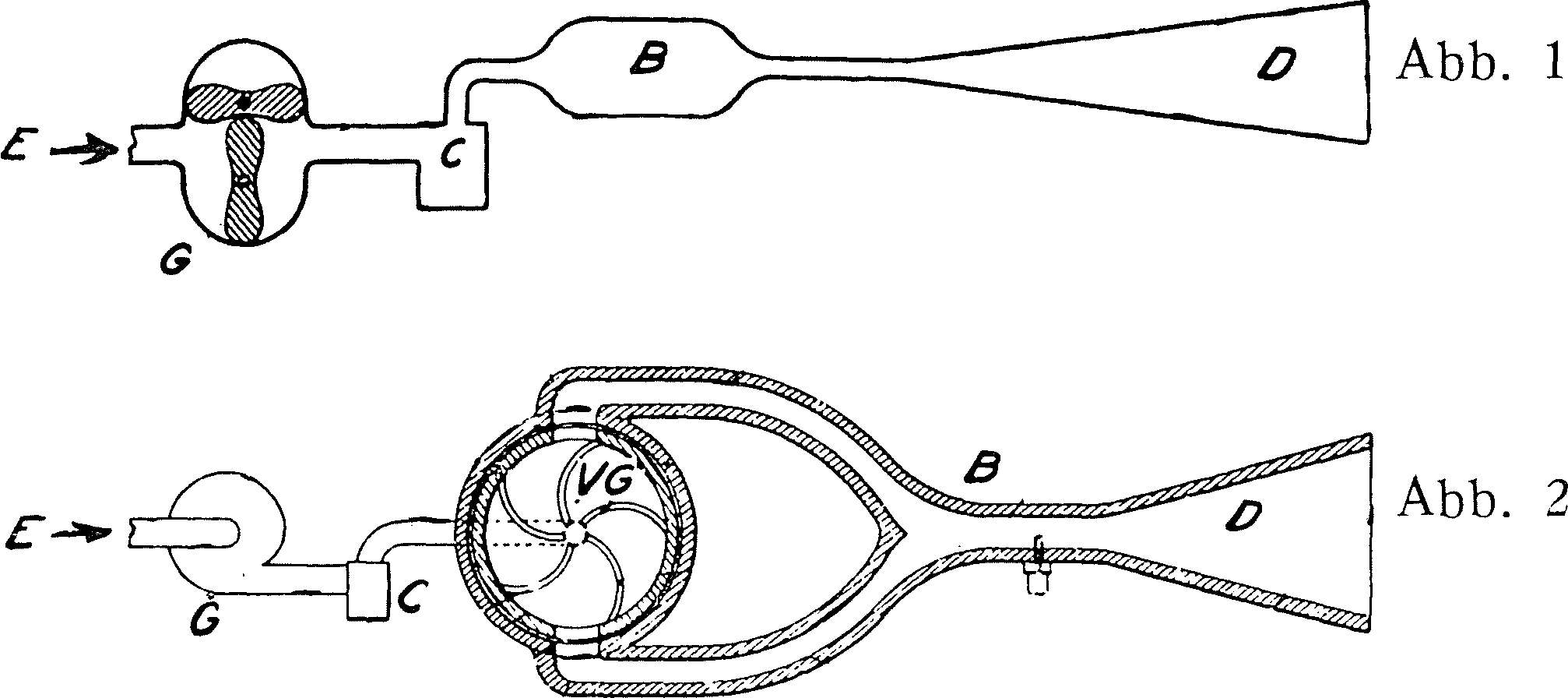

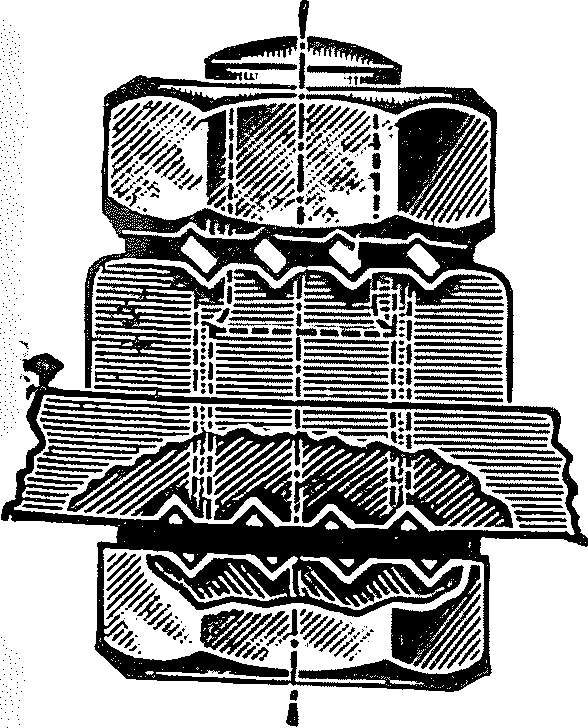

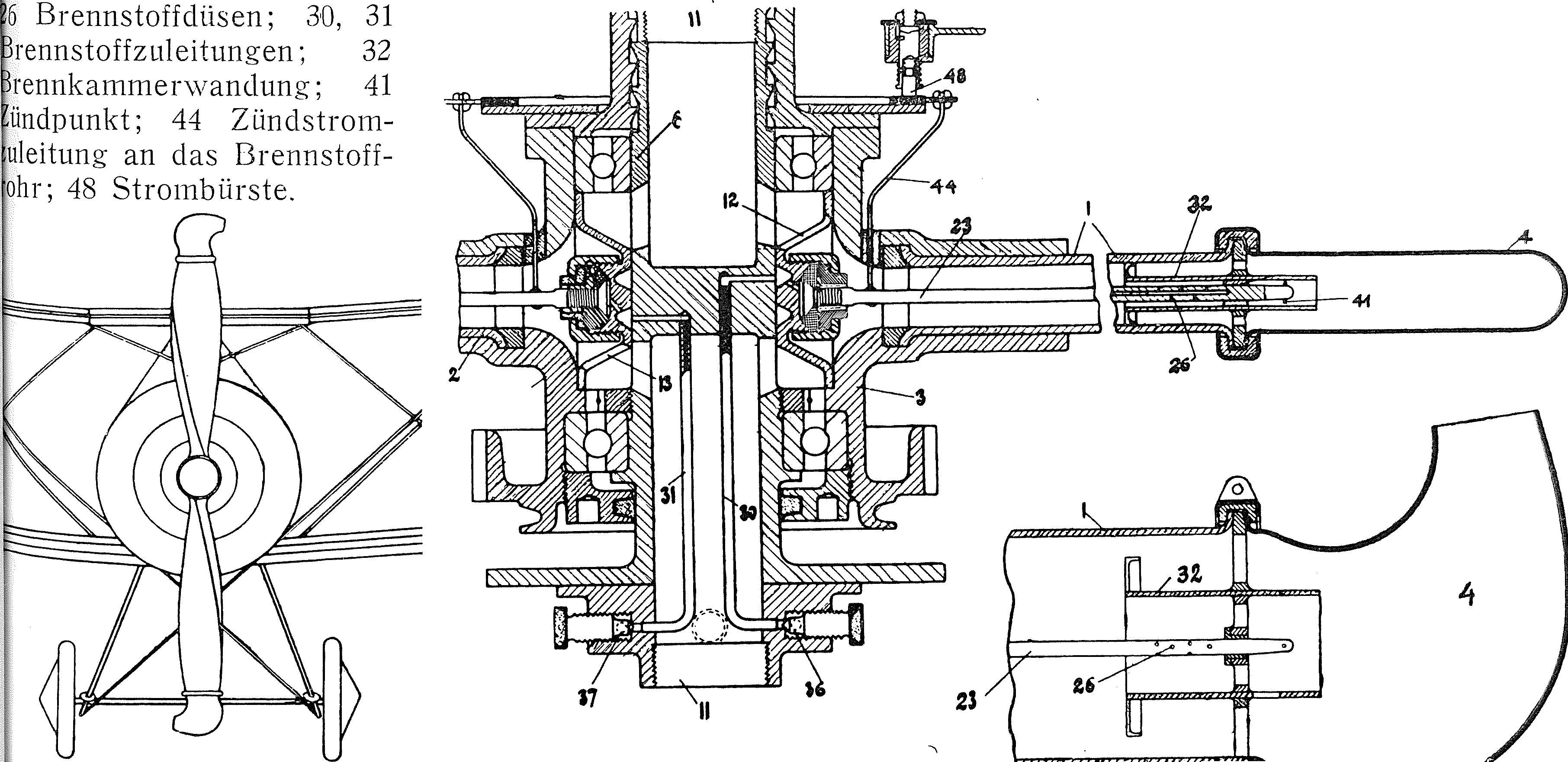

Allen Heizluftstrahltriebwerken ist der Aufbau aus drei Elementen gemeinsam: dem Luftverdichter, der Brennkammer und dem Entspannungstrichter (Diffusor). Unterscheidbar sind sie im wesentlichen durch die Art der Verdichtung.

*) Zu diesen gehören — auf die Luftfahrttechnik beschränkt — außer den Luftschrauben (auch solche, deren Strahl in einem Rohr geführt wird) weiterhin

die bisher noch nicht zur Flugfähigkeit gelangten, mehr oder weniger sinnvoll erdachten .Schwingen (z. B. mit gesteuerter Einstellungsänderung), Schlagflügel (z. B. mit Klappen) und Walzflügel (z. B. Rohrbach, Strandgren).

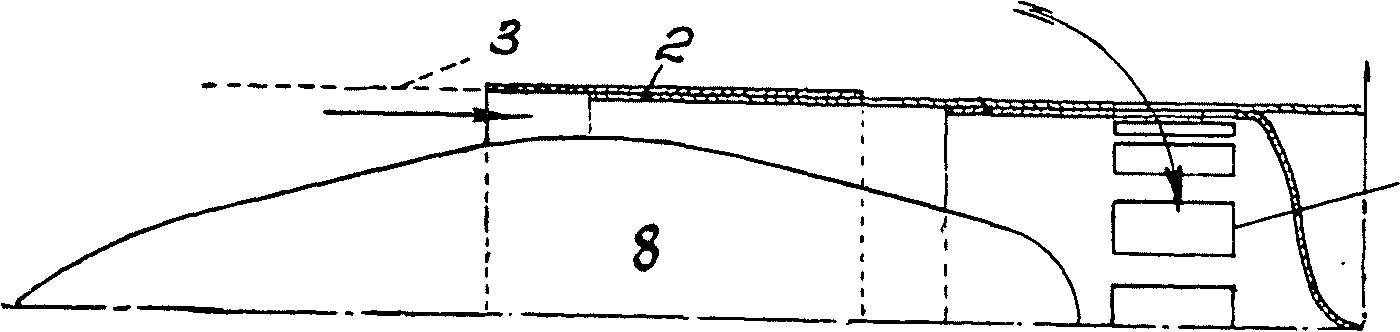

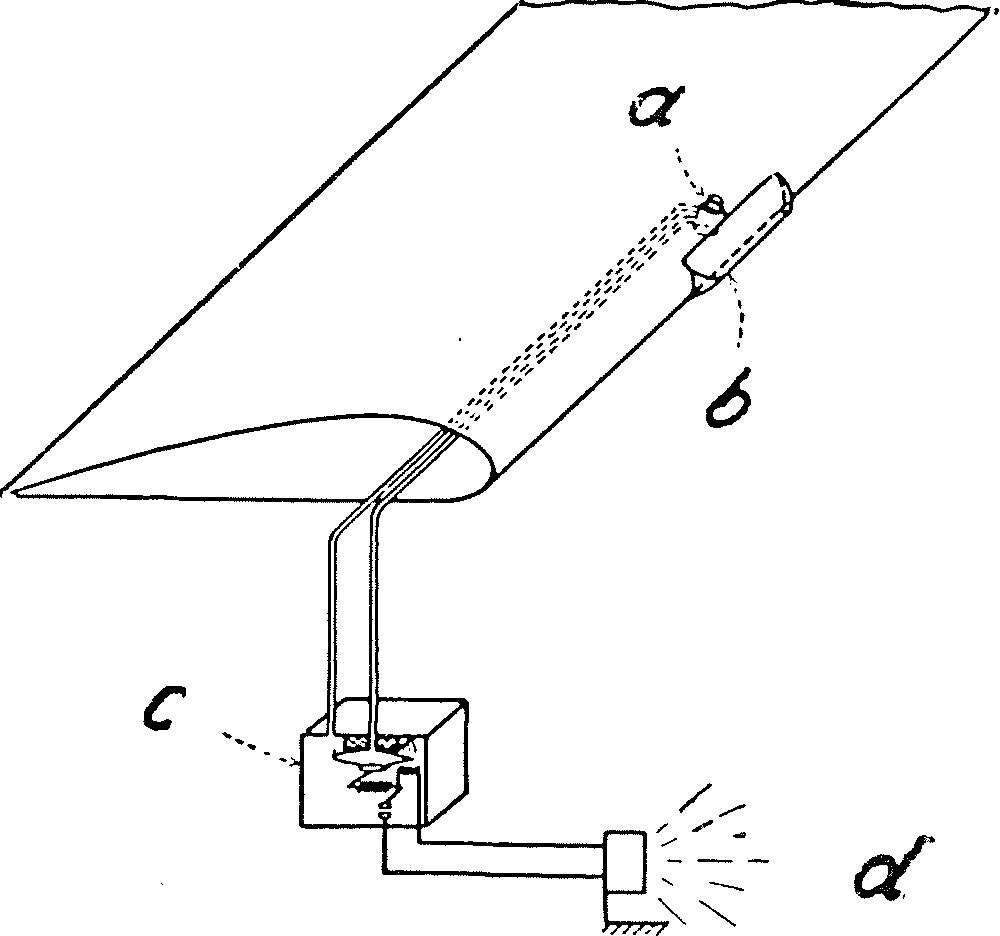

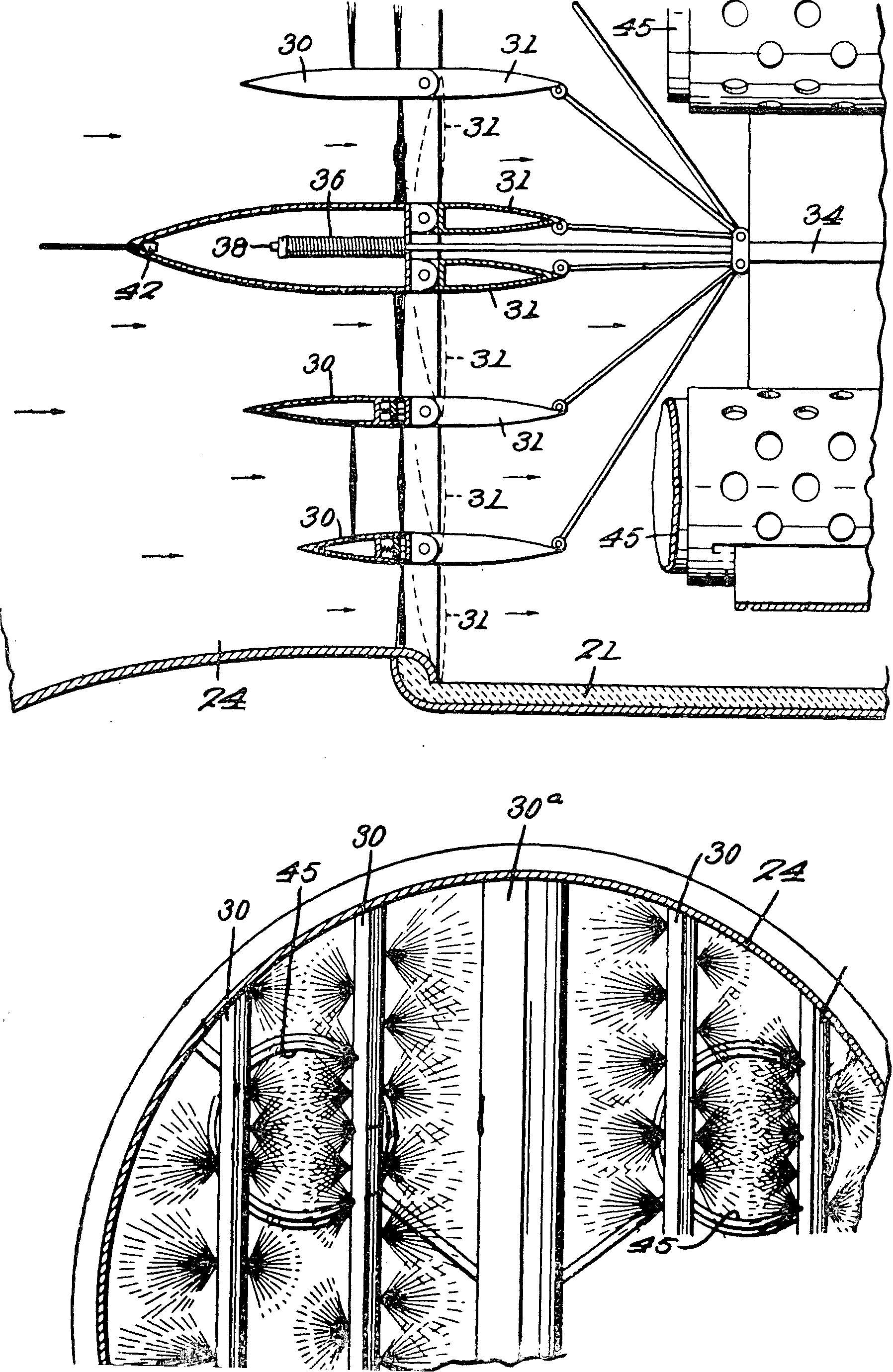

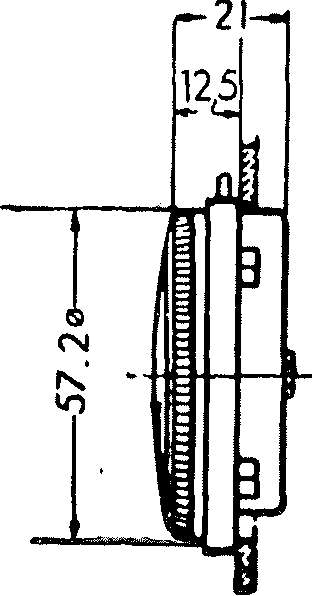

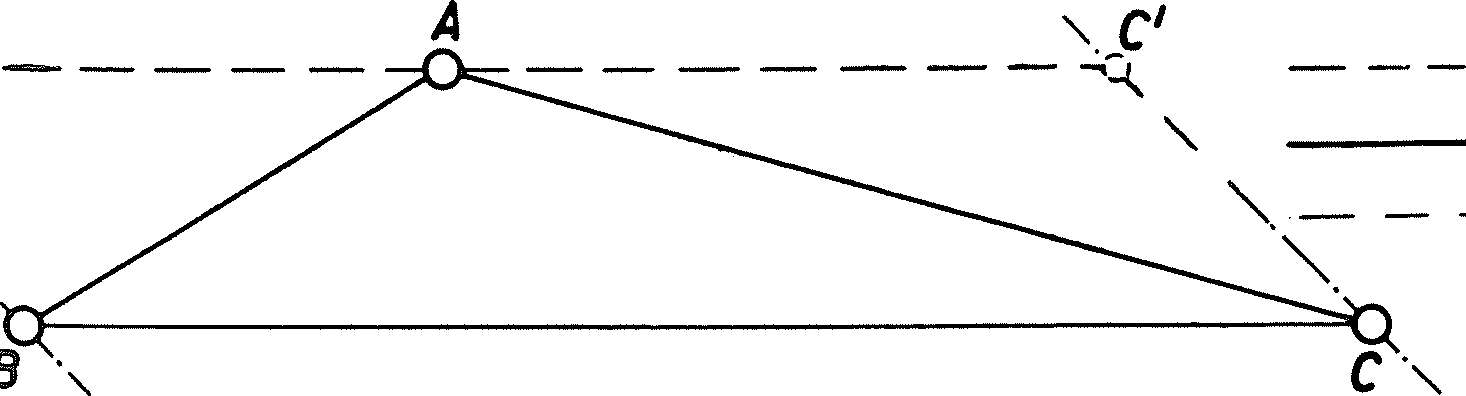

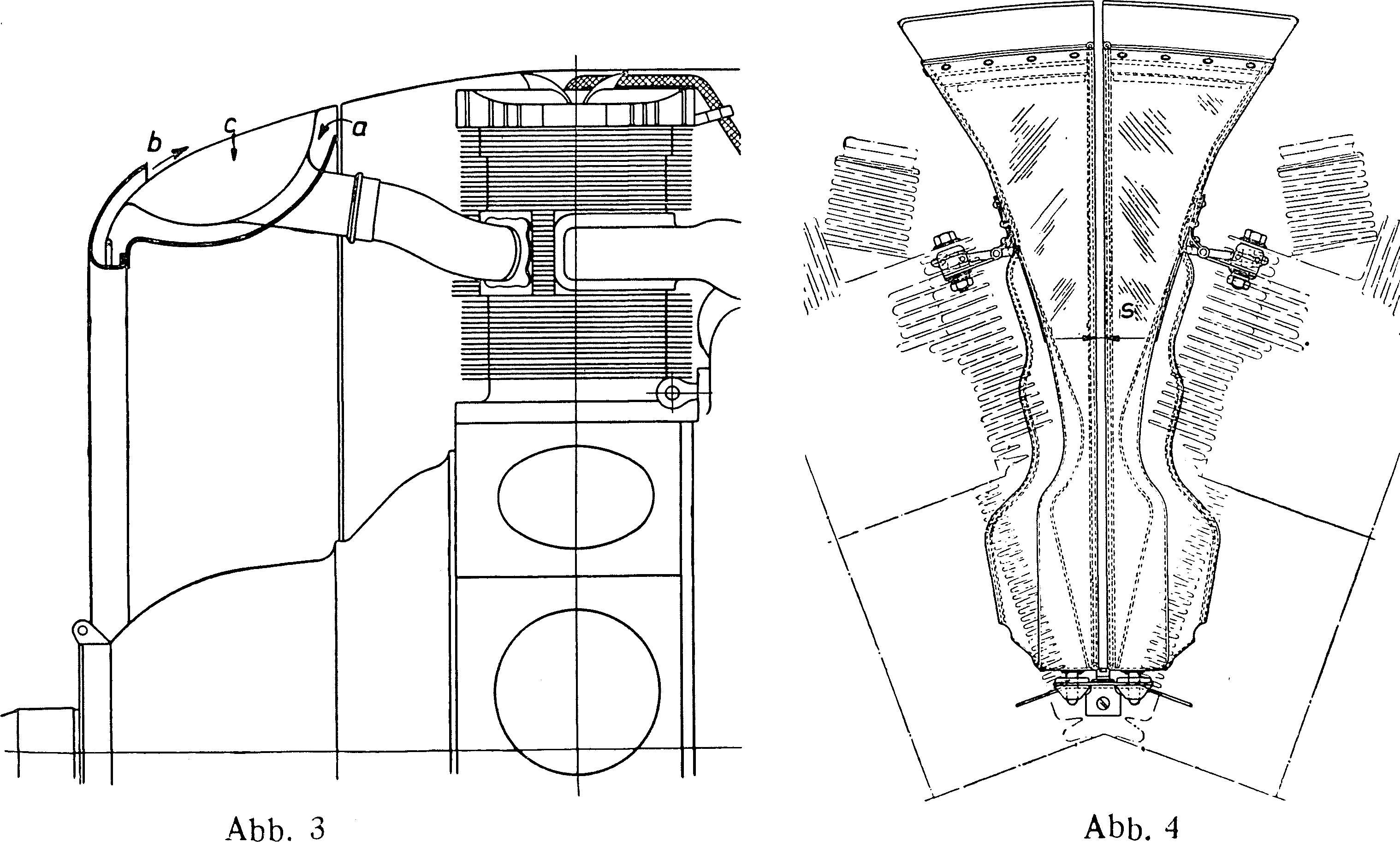

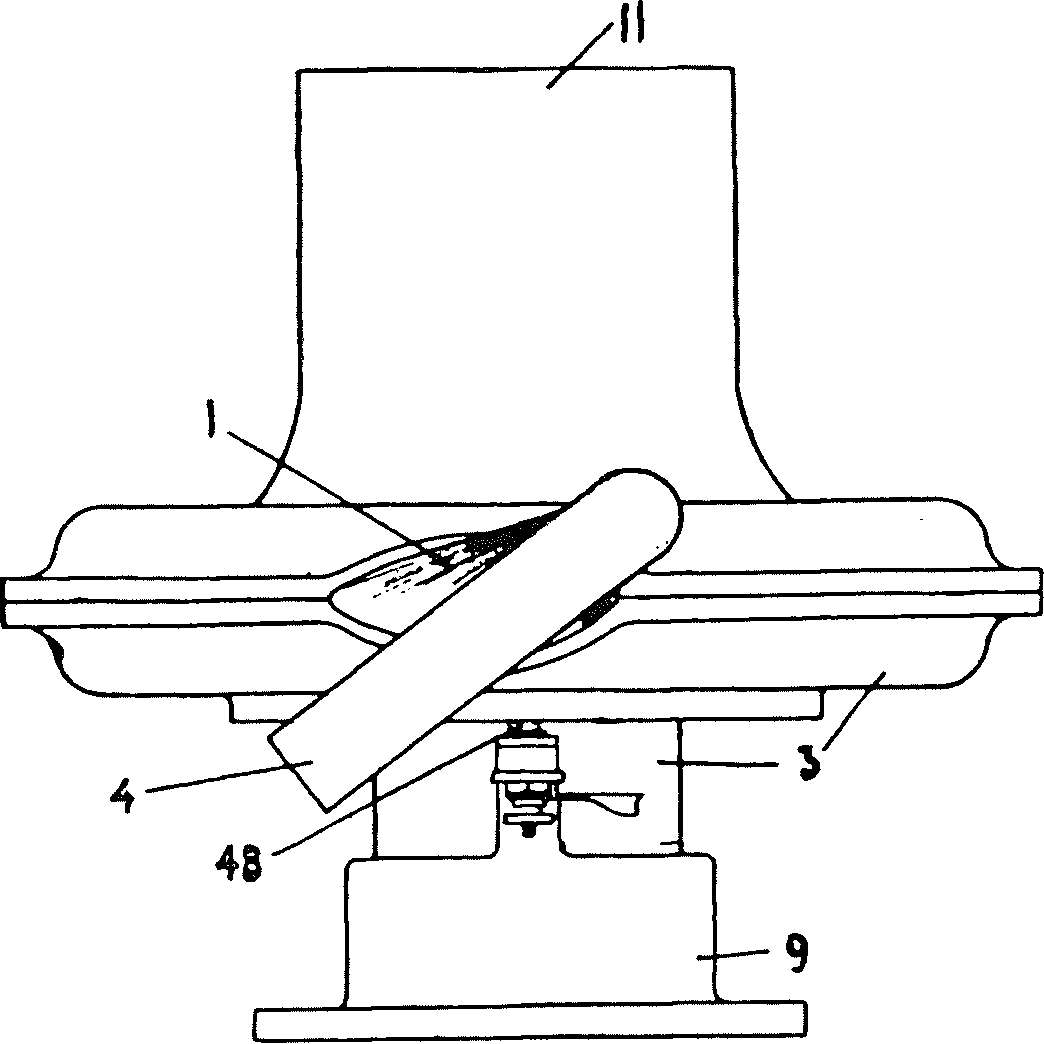

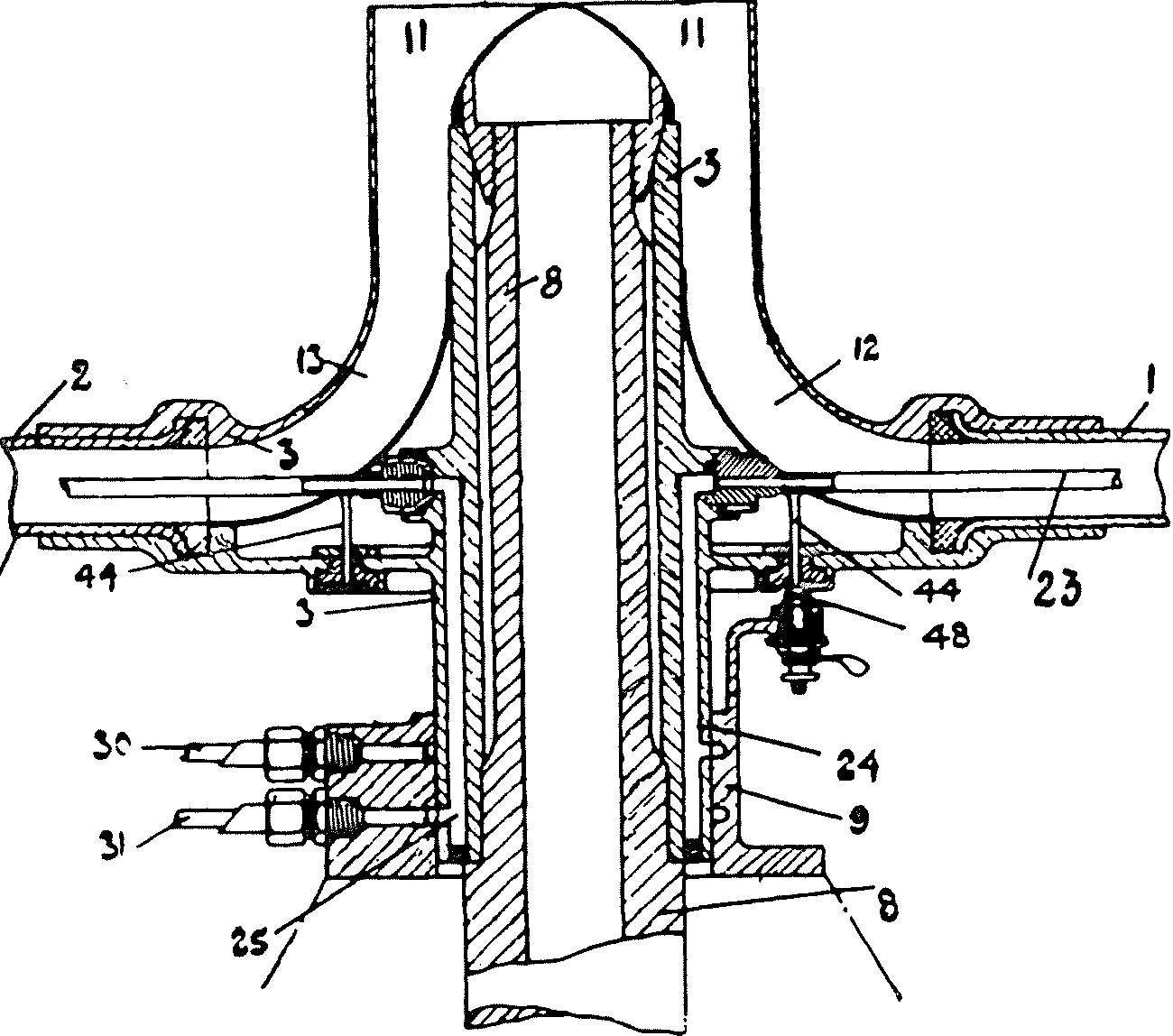

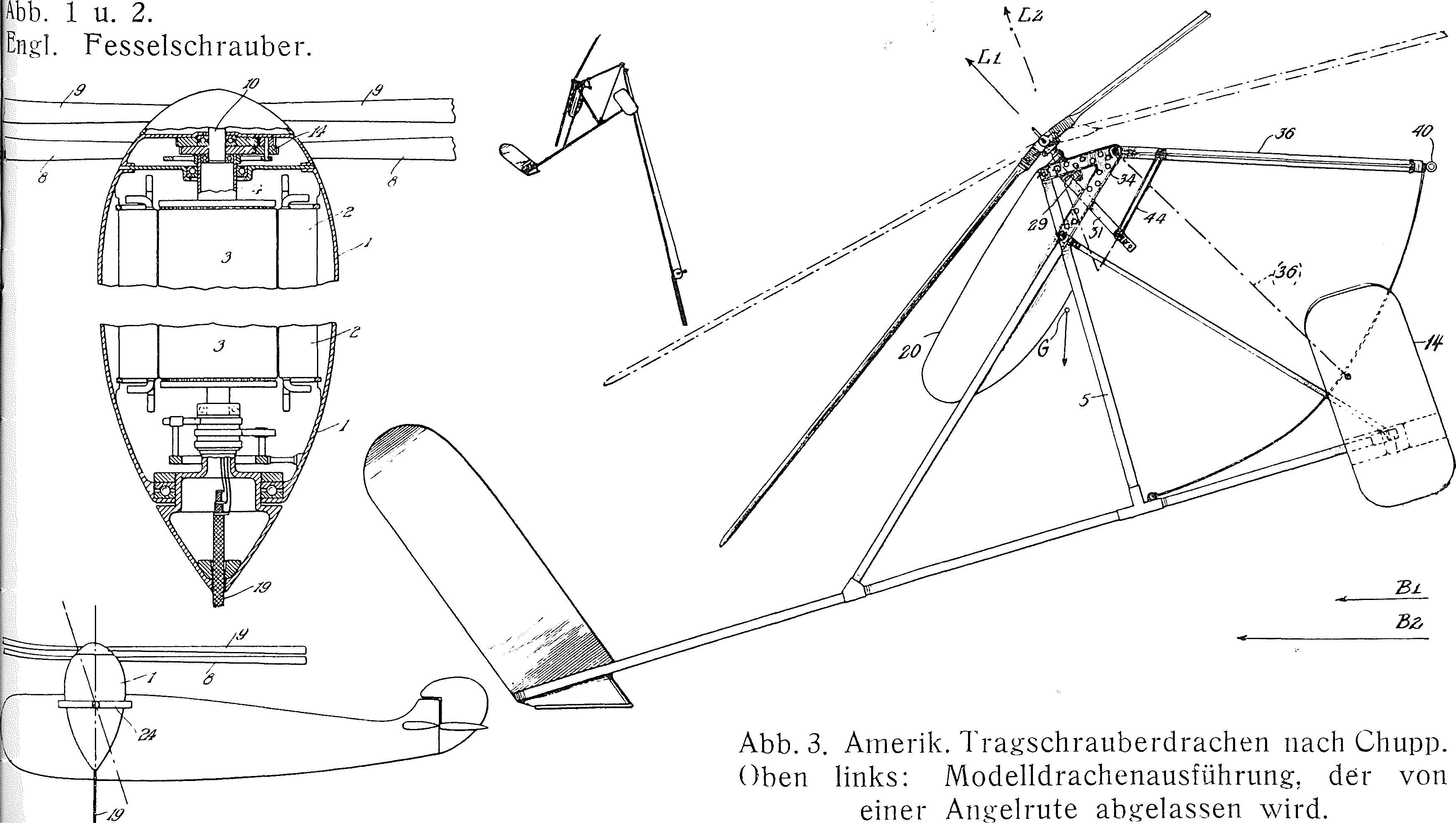

Abb. 3

Abb. 4

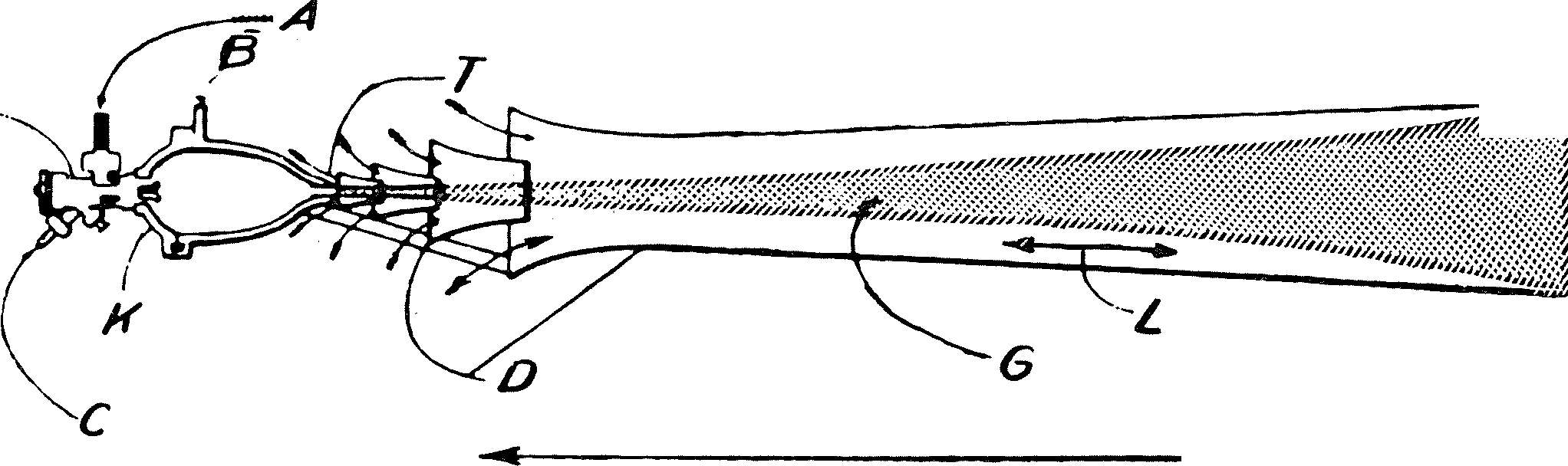

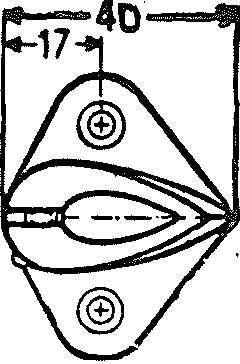

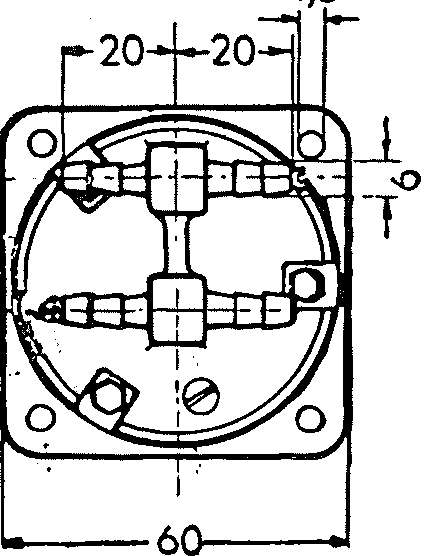

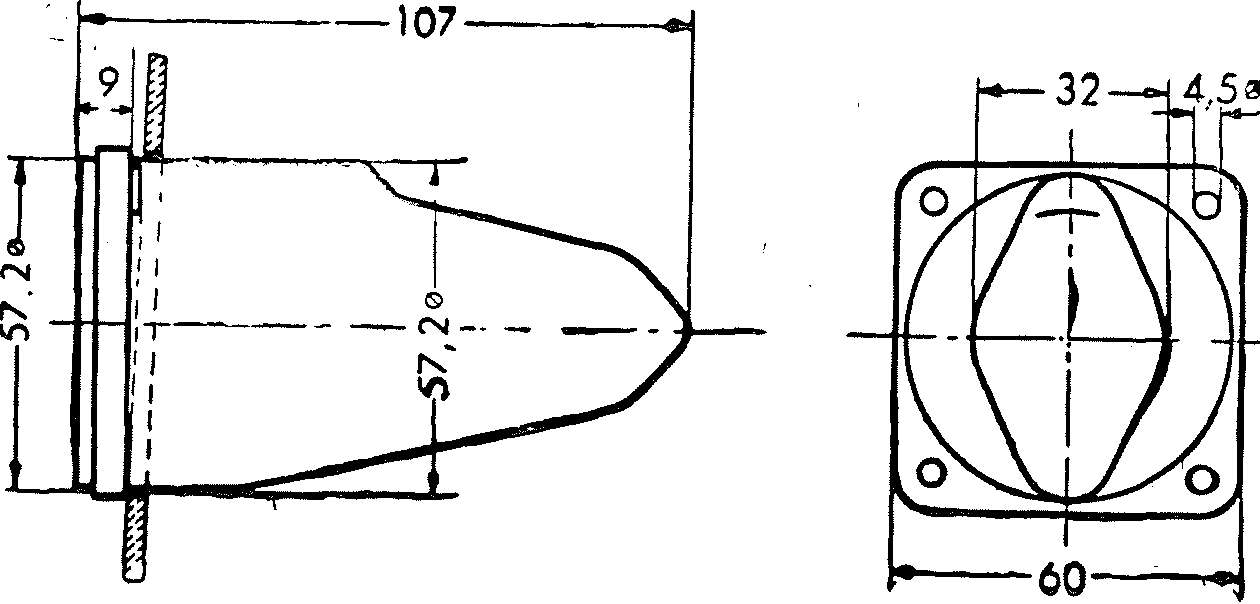

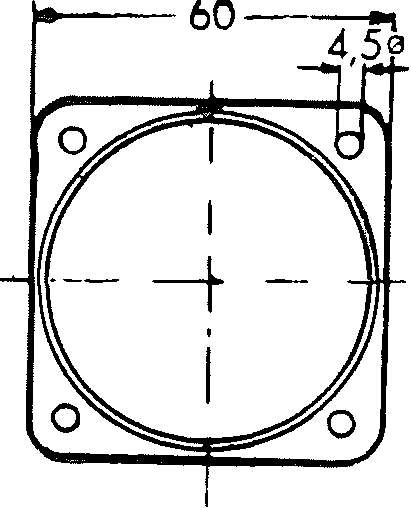

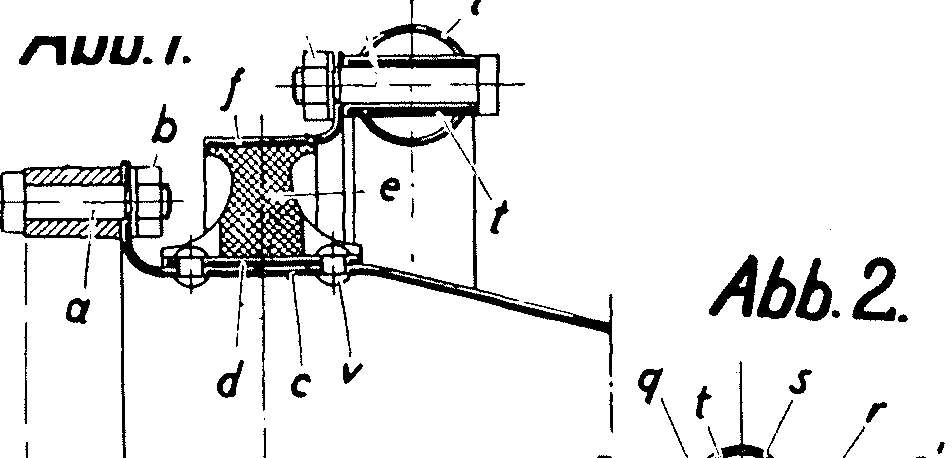

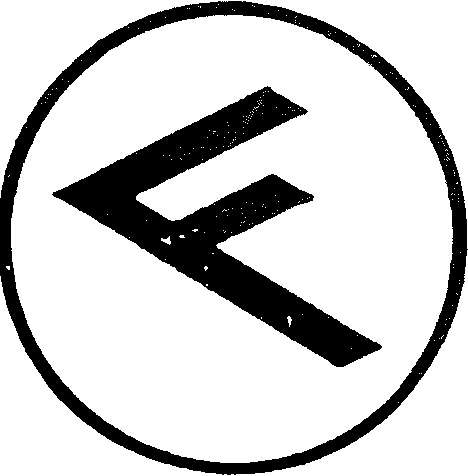

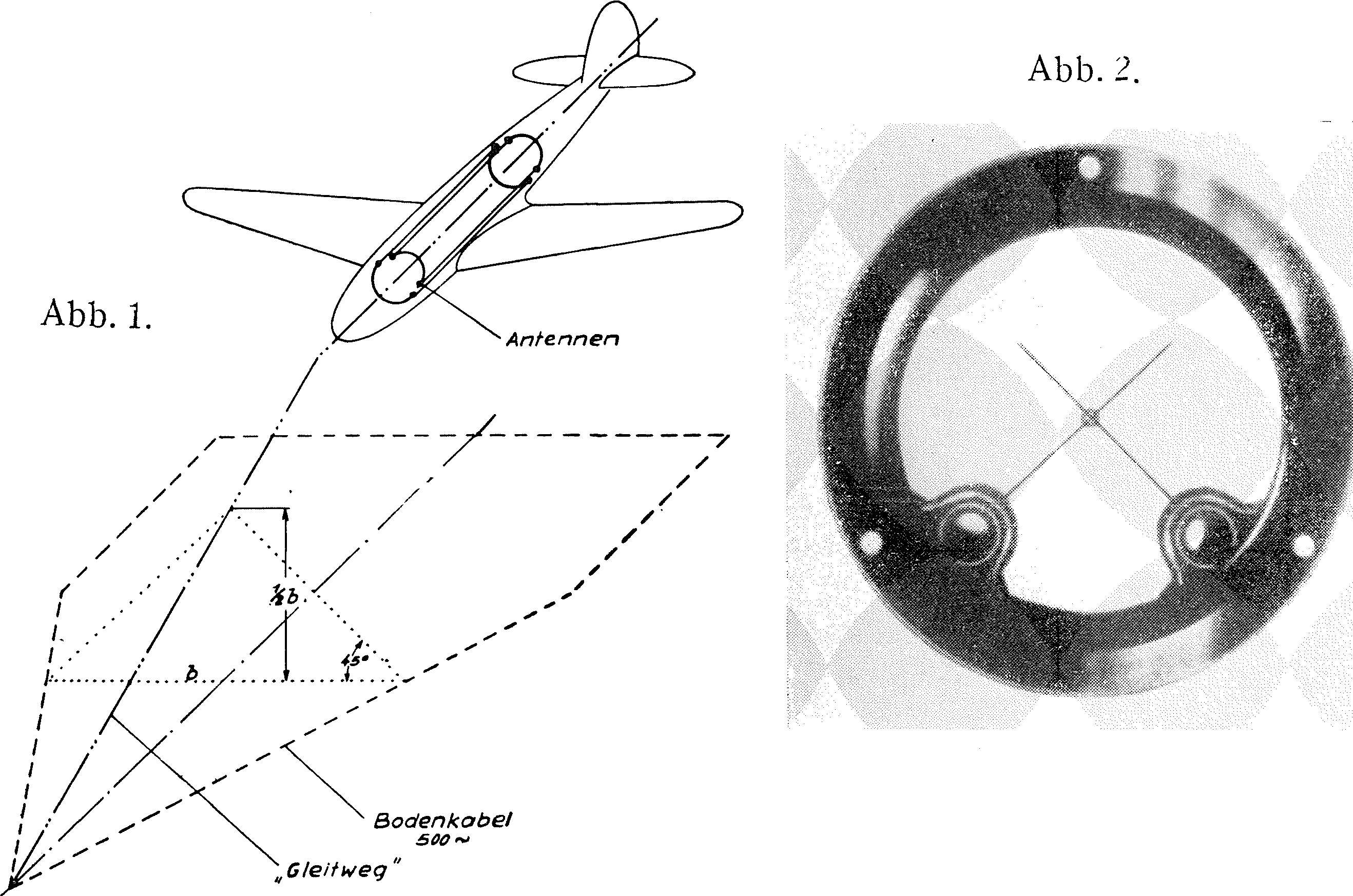

Abb: 1—4: Heizluftstrahltriebwerke Marconnet (1909). B Brennkammer, C Vergaser, D Diffusor, E Lufteintritt, G Gebläse, K Brennstoffbehälter, VG Verteiler, zugleich Gebläse, V Klappenventil, Z Zündvorrichtung.

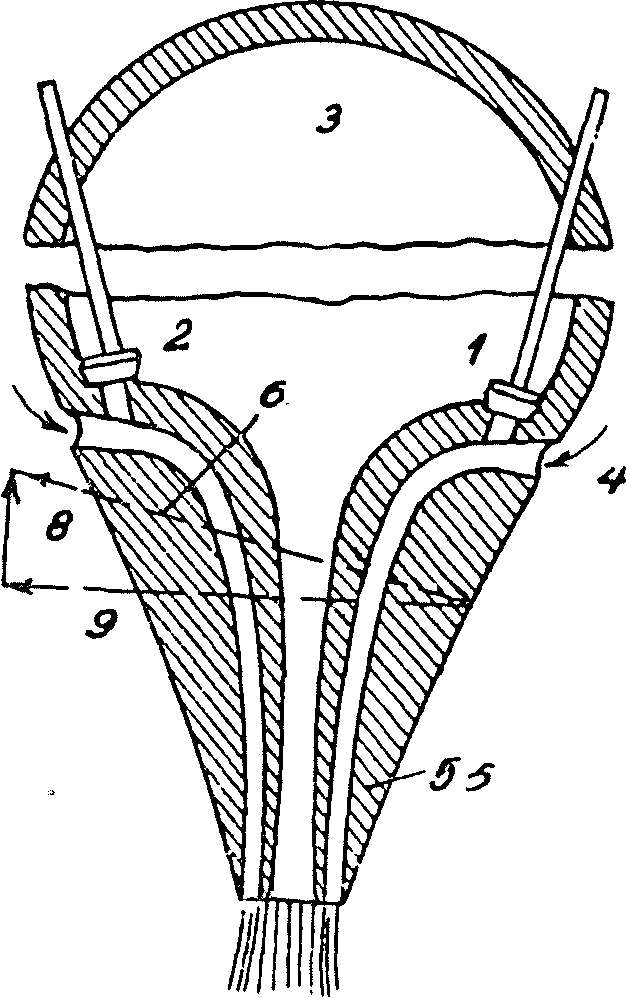

1909 hat M a r c o n n e t in der französischen Patentschrift 412 478 Beispiele derjenigen Art angegeben, bei der die Verdichtung durch Kompressoren oder Gebläse erfolgt; er unterscheidet bereits Triebwerke mit konstantem Druck (Abb. 1. u. 4) und solche mit konstantem Volumen (Abb. 2 u. 3). Bei den ersteren wird ein ununterbrochener Strahl vom (Kapsel-) Gebläse (Abb. 1) erzeugt und über den Vergaser durch die Brennkammer in den Diffusor geleitet, der, um Schubkraft und Strahlgeschwindigkeit gemäß den beim Start und im Fluge unterschiedlichen Verhältnissen regeln zu können, längenänderbar (bei gleichem Kegelwinkel) sein soll. Nach Abb. 4 wird die ebenfalls von einem Gebläse (nicht gezeichnet) gelieferte Druckluft mit Brennstoff versorgt und gelangt mit hoher Geschwindigkeit in eine sich hohlkegelförmig erweiternde Brennkammer, in deren Verlauf sie sich entspannt, um am Ende gezündet werden zu können. Da eine Flamme sich nur ausbreiten kann, wenn ihre Ausbreitungsgeschwindigkeit größer als die Abzugsgeschwindigkeit der brennbaren Umgebung ist, hört die Verbrennung des Gemischs in dem spitzeren Teile der Kegelkammer dort auf, wo die Geschwindigkeit des Durchtritts größer als die der entgegenlaufenden Flamme ist.

Bei dem diskontinuierlichen Betriebe nach Abb. 2 liefert ein Gebläse über den Vergaser Gemisch in ein zugleich als Verteiler ausgebildetes zweites ebenfalls angetriebenes Gebläse, das als ein mit Durchtrittsöffnungen versehener Schaufelzylinder von einem ebenso mit Oeffnungen versehenen Gehäuse umgeben ist. Von jeder Oeffnung führt ein Kanal zur Brennkammer mit Kerze. Jedesmal beim Gegenübertreten der Oeffnungen entweicht eine Gemischmenge, die sofort die Brennkammer füllt, bei inzwischen gesperrten Oeffnungen gezündet wird und sich im Diffusor entspannt. Macht der Verteiler beispielsweise 1200 Umdr./min, so bewirkt er bei zwei Durchtritten 20 Doppelzündungen in der Sekunde und 40, wenn statt zweier Oeffnungen vier vorhanden sind.

Bei dem ebenfalls diskontinuierlichen Triebwerk nach Abb. 3 ist an Stelle des Verteiler-Gebläses ein Klappenventil eingebaut. Nach Brennstoffanreicherung im Vergaser tritt das Gemisch durch das Ventil hindurch in die Brennkammer. Hier wird es gezündet, wobei es die Klappe schließt; die Gase treten mit großer Geschwindigkeit durch ein langes Rohr in den Entspannungstrichter. Infolge der Bewegungsgröße der auspuffenden Gassäule und ihrer Trägheit bildet sich in der Kammer ein Unterdruck; dieser genügt, um eine neue Gemischladung durch das Klappenventil und den Vergaser hindurch anzusaugen und in die Kammer zu holen. Auch auf diese Weise erhält man motorische Impulse in schneller Aufeinanderfolge; auch hier läßt sich wieder durch Längenänderung des Diffusors Schub- und Strahlgeschwindigkeit regeln. Weitere Vorschläge Marconnets über die Ausbildung derartiger Geräte als Gas- oder Luftkompressoren für beliebige Zwecke übergehen wir.

Marconnet hat somit 1909 das Wesentliche der Heizluftstrahltrieb-< werke offenbart, übrigens zu einer Zeit, als eine Stundengeschwindigkeit

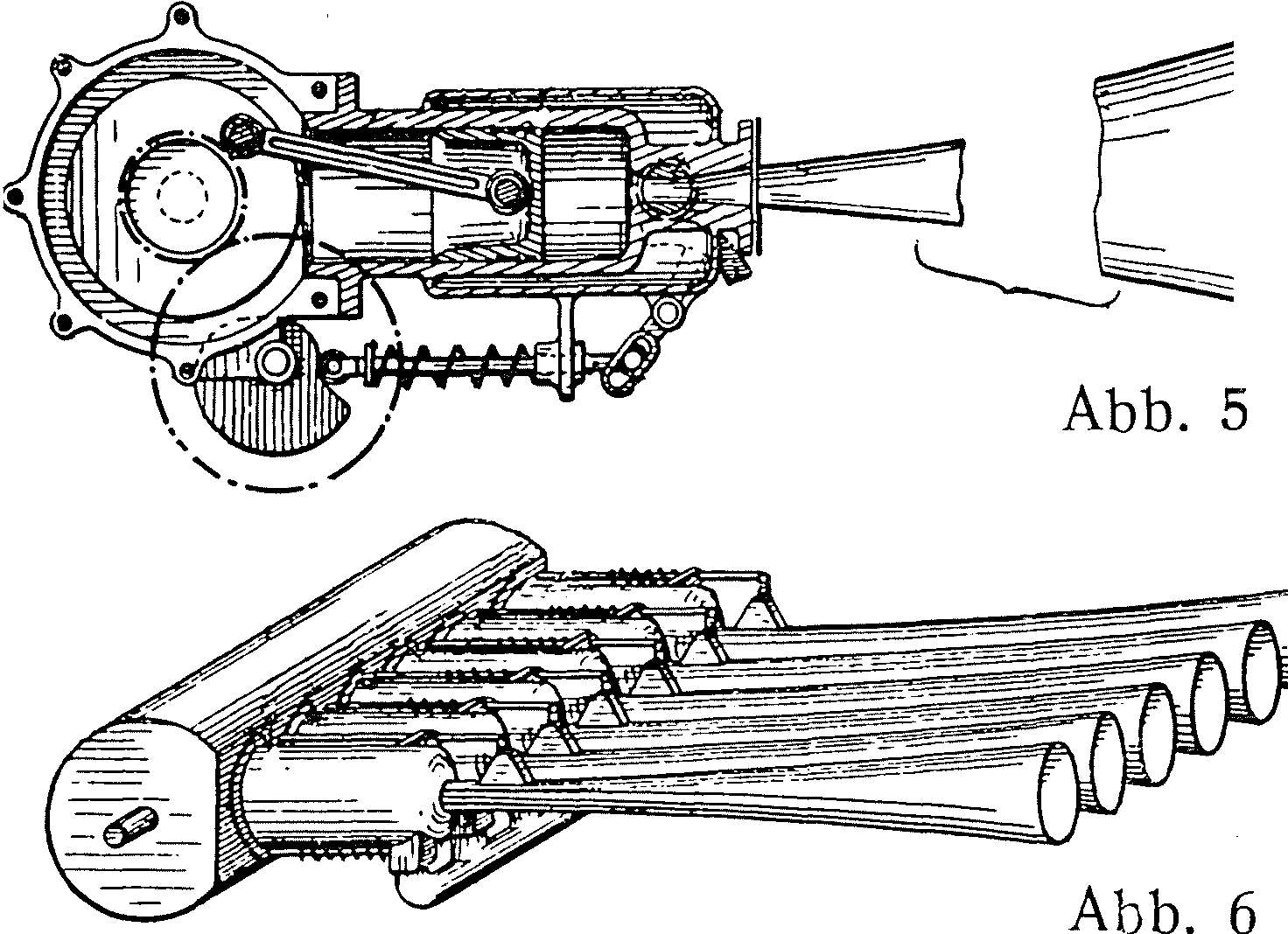

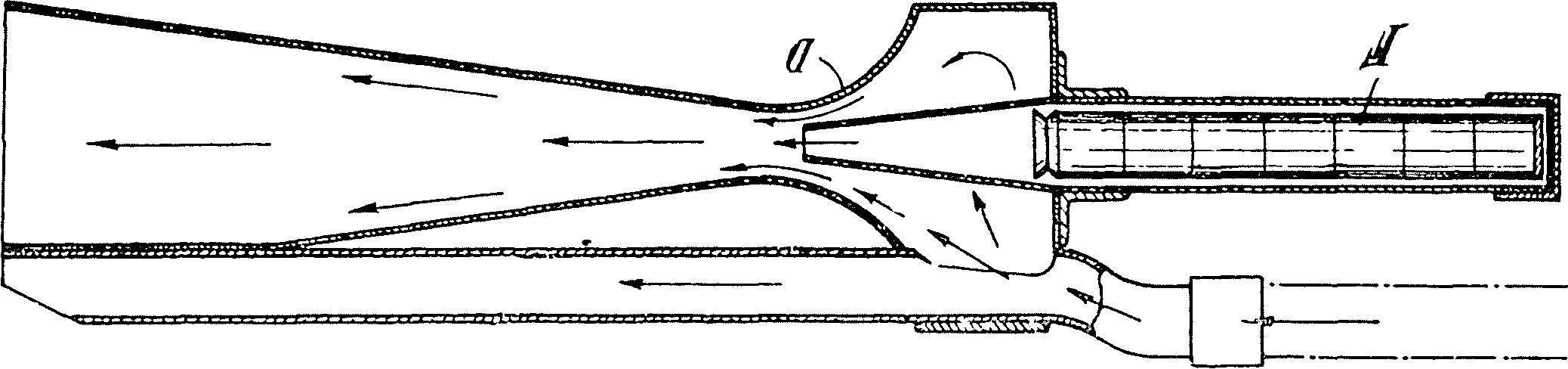

Abb. 5 u. 6. Heizluftstrahltriebwerk Lorin (1908). Ansaugen, Verdichten und Zünden findet in einem motorähnlichen Kurbel-Zylinder-System statt.

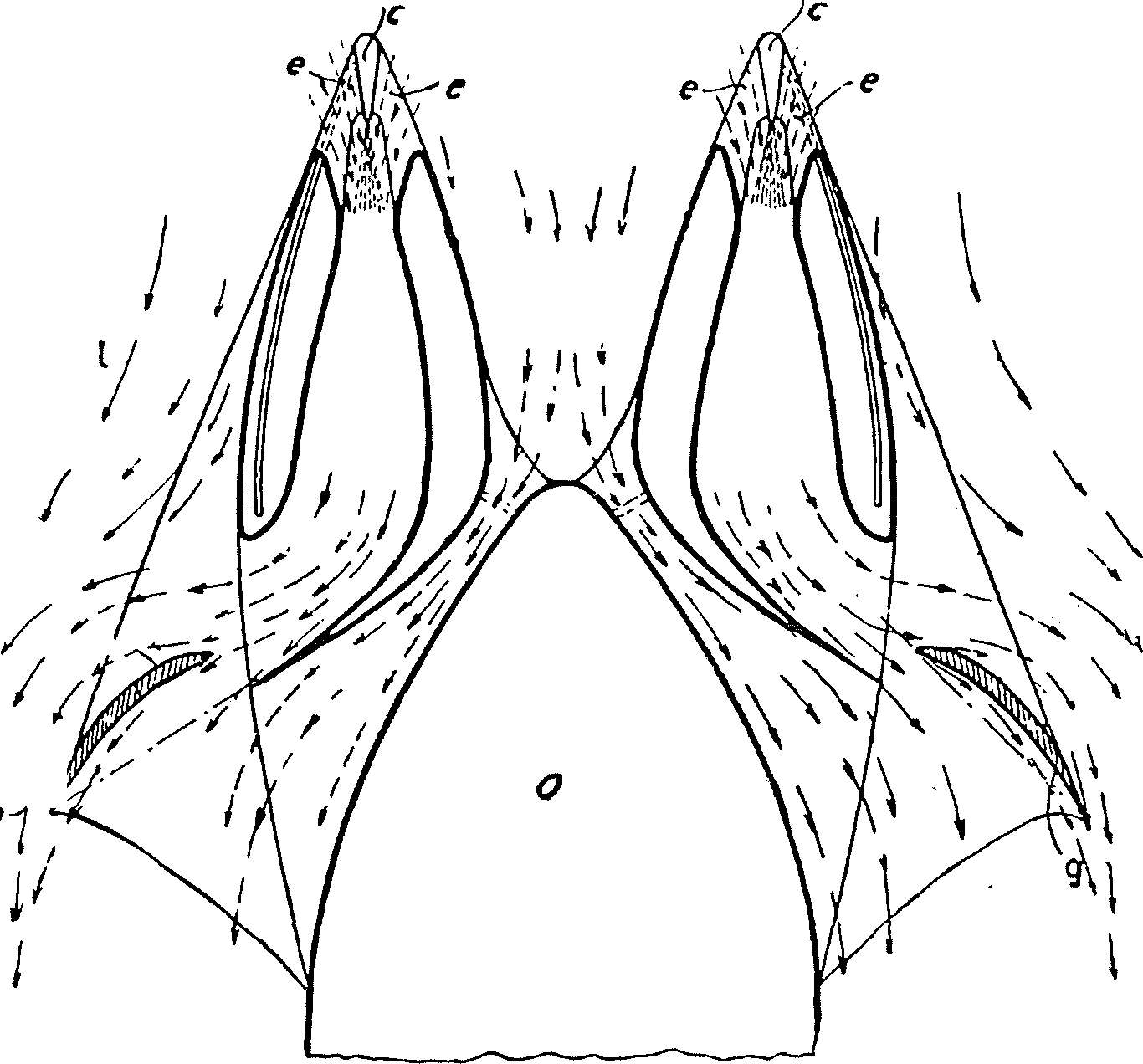

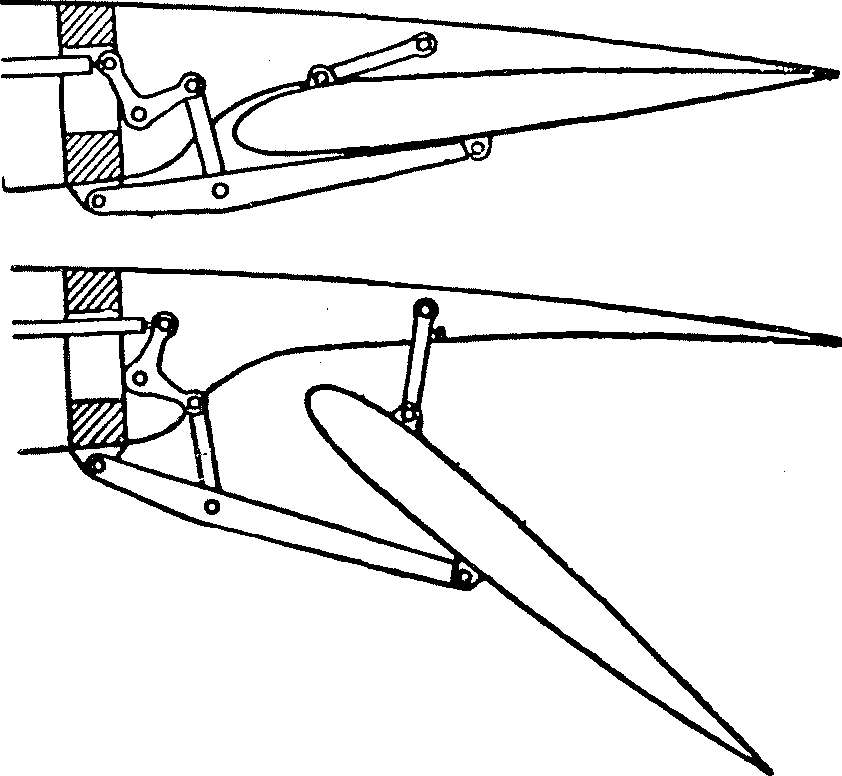

des Flugzeugs von 200 km als ein fernes, schwer zu erreichendes Ziel galt. Der französische Ingenieur Lorin, der in der Literatur öfter sich als Erfinder dieses Systems angesehen findet, hat erst 1913 im „Aerophile" diese Art Rückstoßer beschrieben; allerdings hat er seit 1908 in einer Reihe von Aufsätzen den Gedanken des „Vortriebes durch direkte Reaktion" im Gegensatz zu der durch Motor und Luftschraube bewirkten indirekten zu fördern gesucht und 1908 eine Art Zwischenlösung veröffentlicht und zum Patent angemeldet. Letzteres (Frankreich 390 256) enthält neben anderen Vorschlägen den Gedanken, ein Zylinder-Kurbel-System nach Art von Verbrennungsmotoren zum Ansaugen, Verdichten und Zünden zugleich zu benutzen und mit den (z. B. über ein Ueberdruck- oder gesteuertes Ventil) einen Auslaßtrichter verlässenden Gasen Rückstoß zu erzeugen (Abb. 5 u. 6). Es tritt hier zuerst der Gedanke auf, Brenngas-Energie des Rückstoßers für Verdichtungszwecke abzuspalten. Bei der in Abb. 5 u. 6 dargestellten Ausführungsform, die in sich verständlich ist und keiner Erläuterung bedarf, dient der motorähnliche Aufbau lediglich der Rückstoßerzeugung; es wird also der Kurbelwelle keine Leistung entnommen. Natürlich ist eine derartige Ausnutzung von Auspuffgasen1 auch bei Motoren sonst üblicher Ausbildung durchführbar, und zwar erfolgreich, was in jüngster Zeit vorgenommene Versuche erwiesen haben. Die batterieweise Anordnung der Zylinder gestattet, derartige Triebwerke leicht in Flugzeugtragflügel einzubauen.

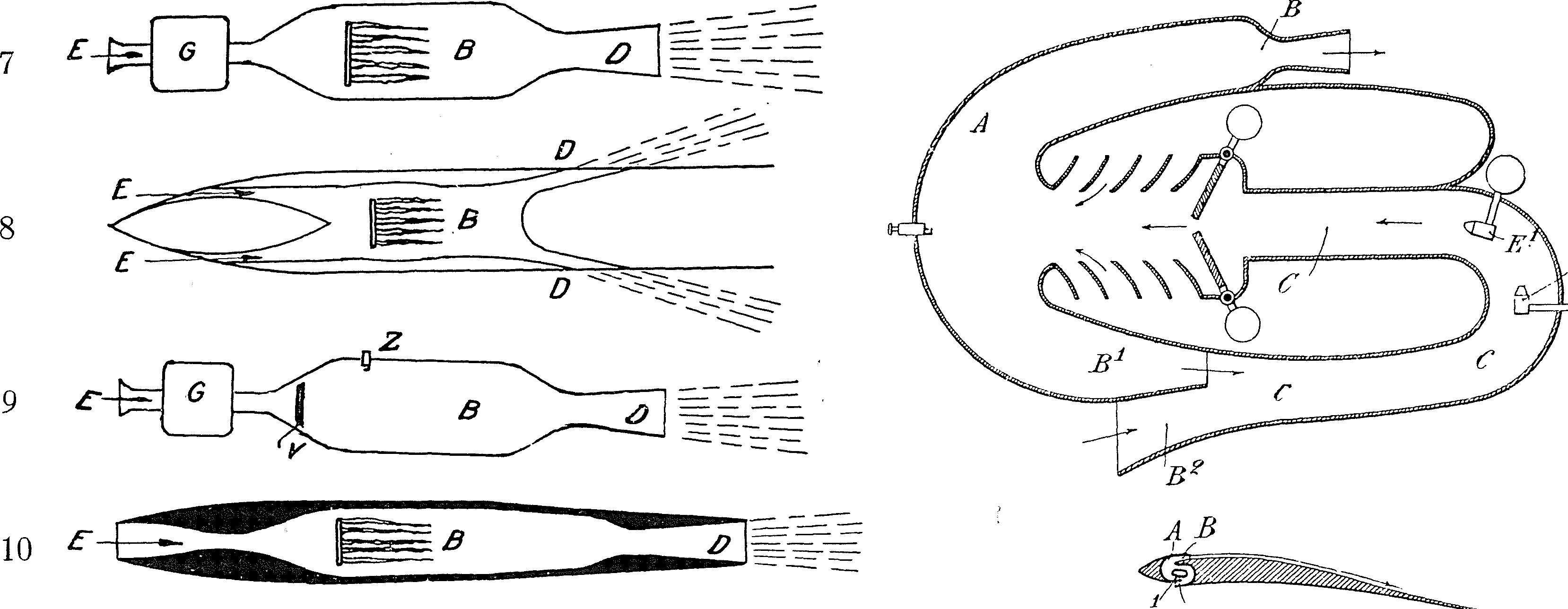

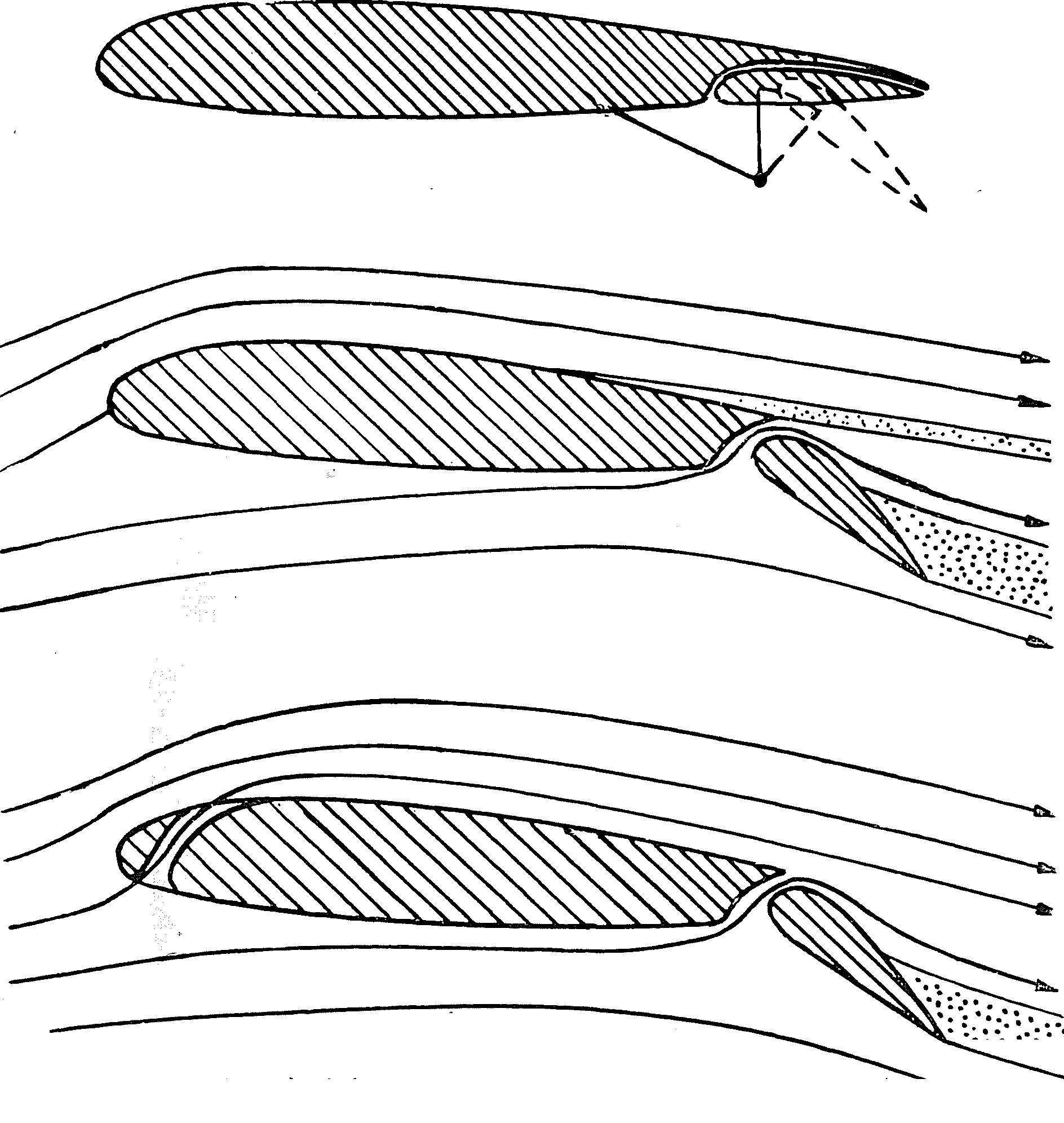

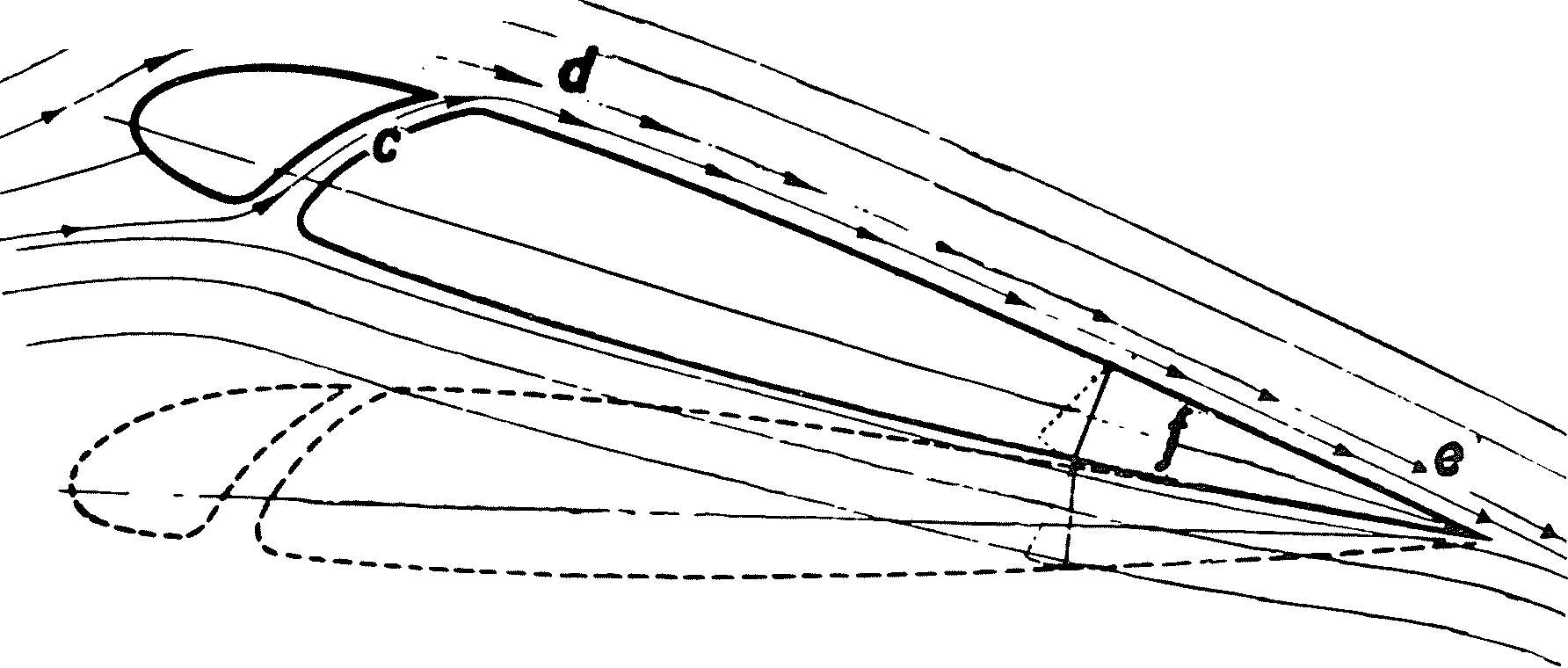

In zwei Aufsätzen der genannten Zeitschrift hat Lorin im Jahre 1913 Geräte beschrieben, die sich zum Teil mit Vorschlägen seines Vorgängers Marconnet decken, so in den Abb. 7 u. 9, die Heizluftstrahltriebwerke mit konstantem Druck bzw. konstantem Volumen nach Art der Abb. 1 u. 3 darstellen. Abb. 8 zeigt, wie die Luft grundsätzlich ohne eine mechanische Einrichtung (Kompressor, Gebläse) vorzuverdichten ist, nämlich durch entsprechende Ausgestaltung der Lufteintrittsöffnung. Hier soll anscheinend die Luft auch aus der Grenzschichtzone eines windschnittigen Körpers entnommen, jedenfalls durch Erweiterung der Eintrittsöffnung ihre kinetische in potentielle Energie umgesetzt werden, um dann aus Diffusoren auszutreten und Rückstoß zu liefern. Mit der aus Abb. 8 erkennbaren Divergenz der Gasstrahlen wird bezweckt sie auf immer neue Schichten der außen vorbeistreichenden Luft treffen zu lassen. Triebwerke dieser Art be-

Abb. 7—10. Heizluftstrahltriebwerk Lorin (1913): B' Be

Buchstabenbedeutung dieselbe wie zu Abb. 1—4. Abb. 11 und 12. Heizluftstrahltriebv

Hayot (1913): Ein Teil der Brenn,

wird abgespalten und mittels des Injektors B1 zum Ansaugen der Luft verwc Gemäß Abb. 12 dient der austretende Gasstrahl auch zur Erhöhung der Strömu geschwindigkeit auf der Tragflügel-Oberseite.

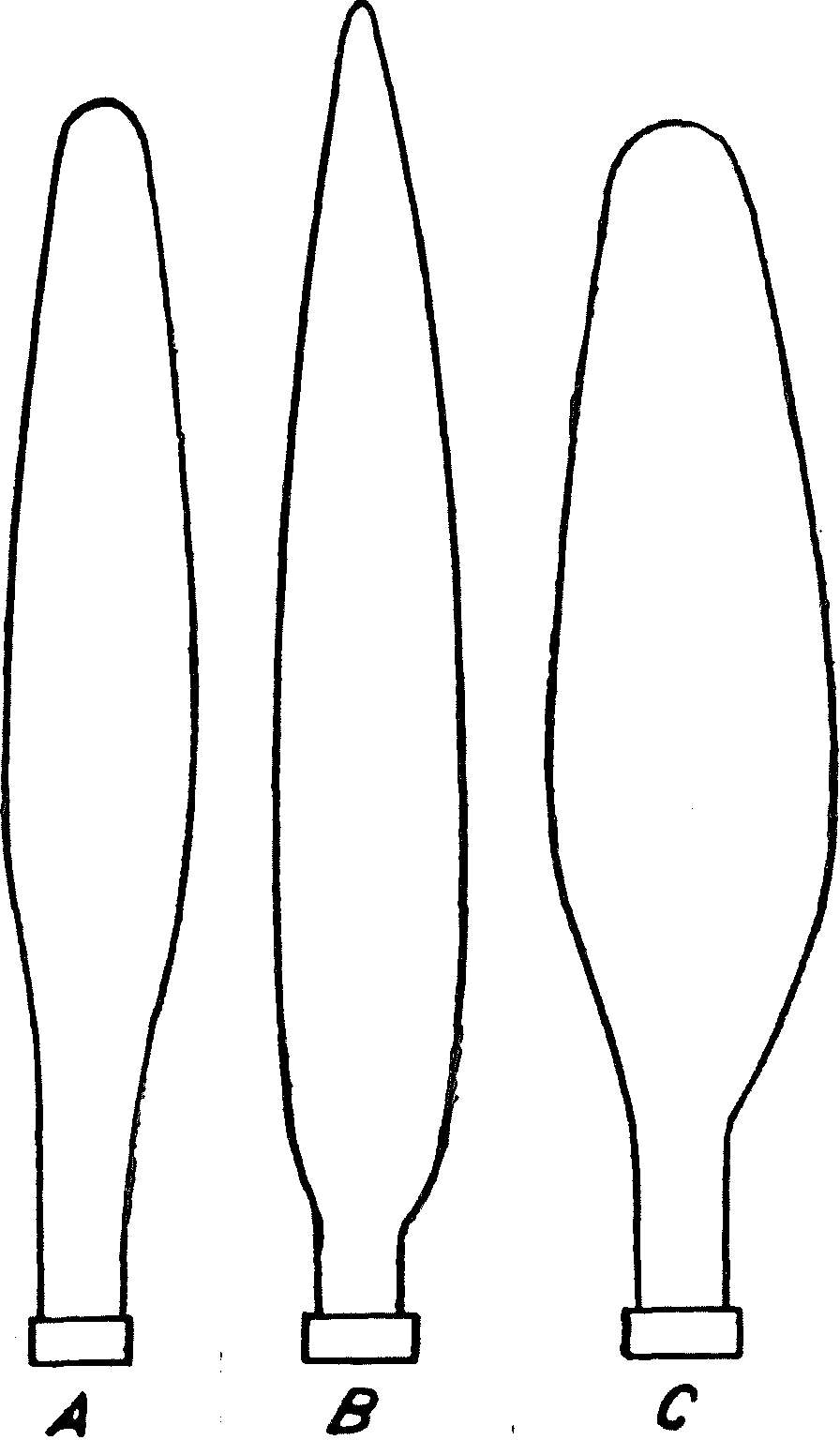

dürfen beim Start einer anfänglichen Beschleunigung durch zusätzliche Mittel (Katapult, Startrakete oder Luftschraube). Versuche sind mit ihnen bereits 1886 von einem Rumänen Ciurcu in Paris auf der Seine und um 1908 herum von den bekannten Flugpionier Chanute in Amerika gemacht worden, ohne jedoch Ergebnisse hinterlassen zu haben. In Abb. 10 aus dem Jahre 1913 hat Lorin diesem mit stetigem Strahl, also konstantem Druck arbeitenden Rückstoßgerät seine gewissermaßen klassische windschnittige Form gegeben, ohne sonst über die in Abb. 4 dargestellte Ausführungsform Marconnets wesentlich hinausgelangt zu sein.

Eine weitere Entwicklung des Heizluftstrahl-Triebwerks zeigt sich ebenfalls in der aus Frankreich stammenden Erfindung Hayots, die 1913 angemeldet, zu dem deutschen Patent 330 014 geführt hat; vgl. die hier wiedergegebenen Abb. 11 u. 12. Nach dem Hauptmerkmal wird ein Teil der in dem Krümmer C entstehenden Verbrennungsgase durch eine Injektordüse B 1 in den Lufteintrittskanal B 2 geführt, um die Luft mitzureißen, die dann bei E mit Brennstoff und bei E 1 mit Wasser versorgt wird, bevor das Gemisch in der Kammer A verbrennt. Der übrige Teil der Gase tritt aus dem Diffusor B aus und ergibt Rückdruck. Bei der Anordnung an einem Tragflügel nach Abb. 11 wird außer dem waagerecht gerichteten Rückdruck in bereits früher bekannter Weise auch der Tragflügelauftrieb gesteigert, indem die über die Spannweite verteilten Gasstrahlen die auf der Flügeloberseite vorhandene Zirkulationsgeschwindigkeit noch steigern. (Fortsetzung folgt) Gohlke.

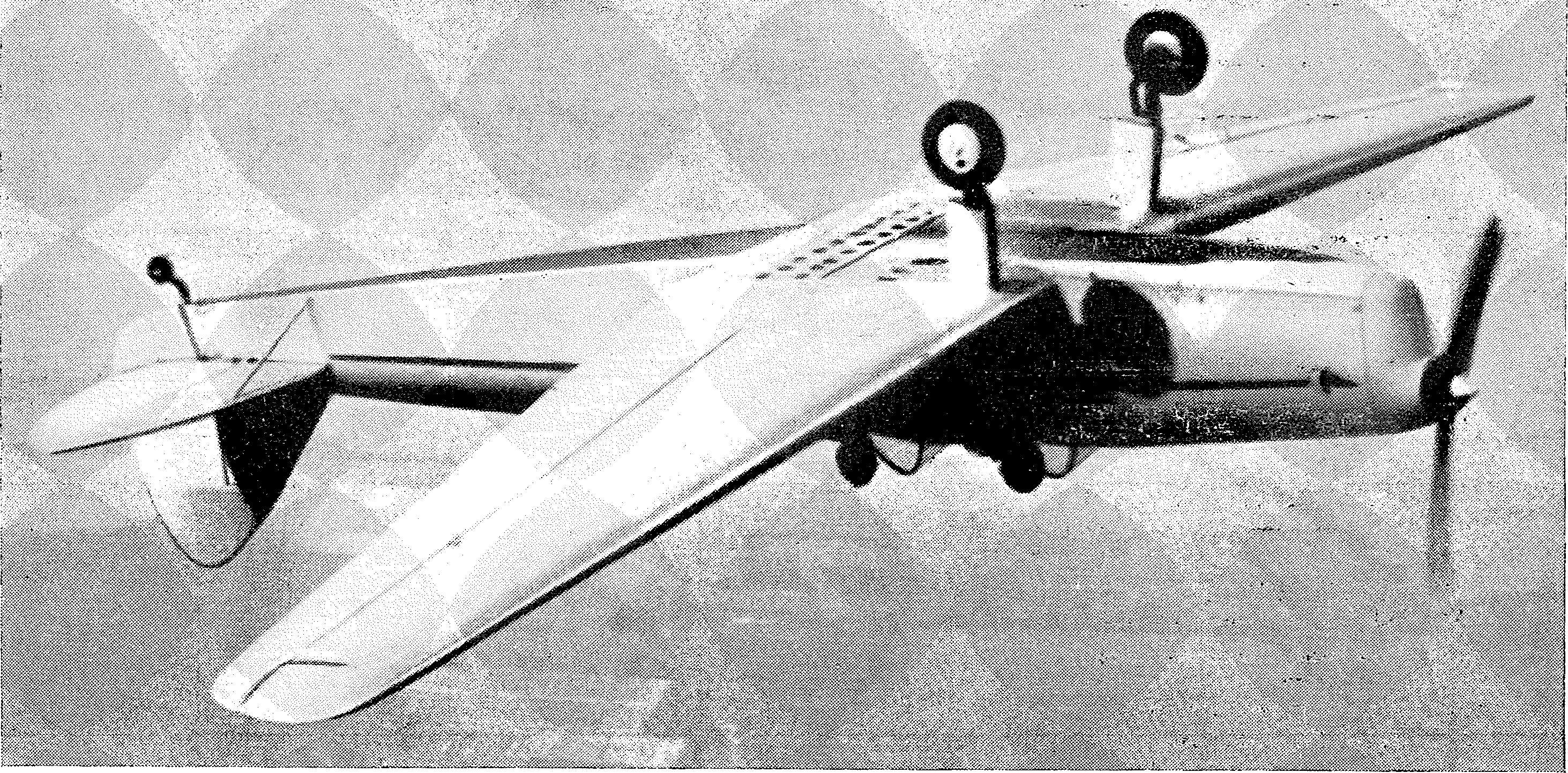

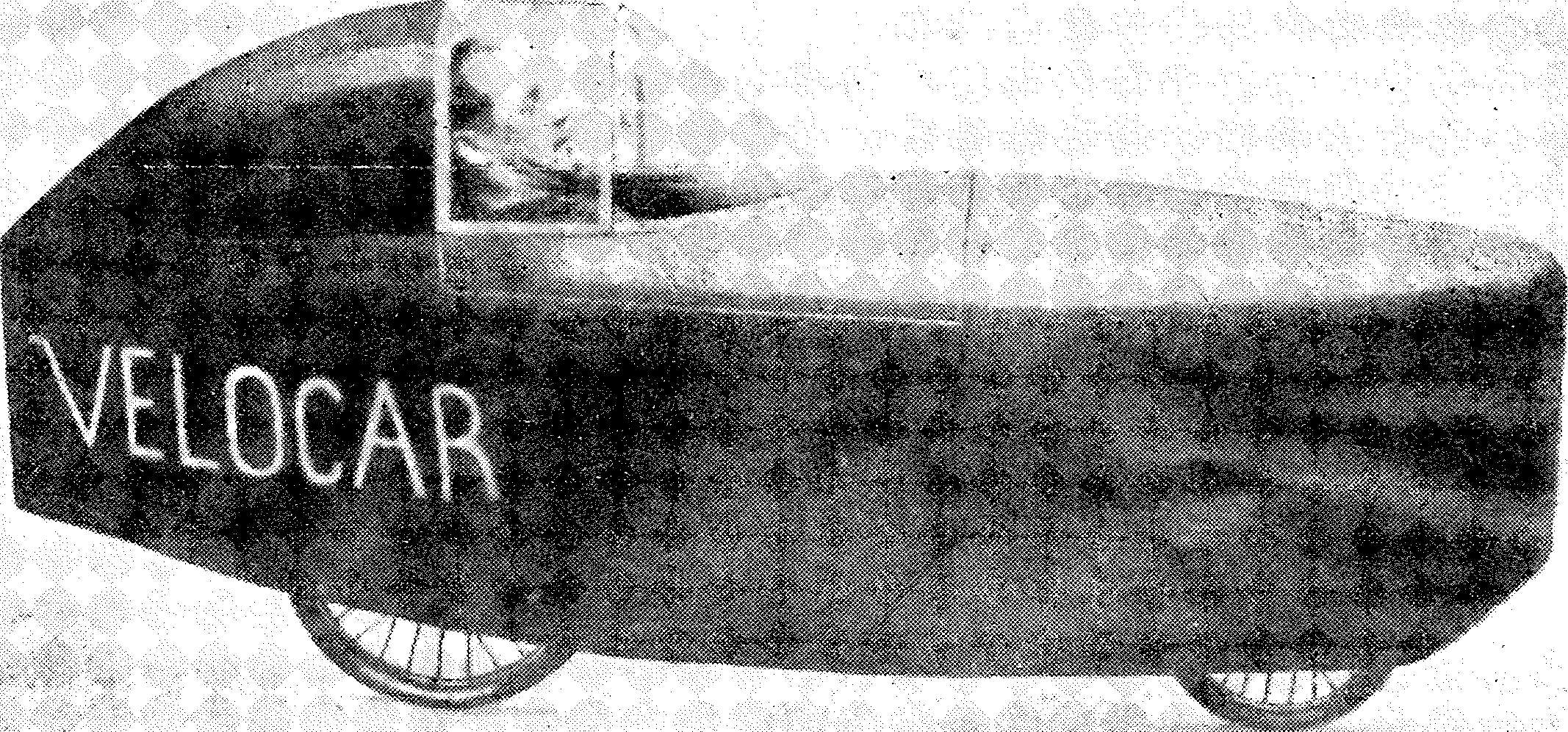

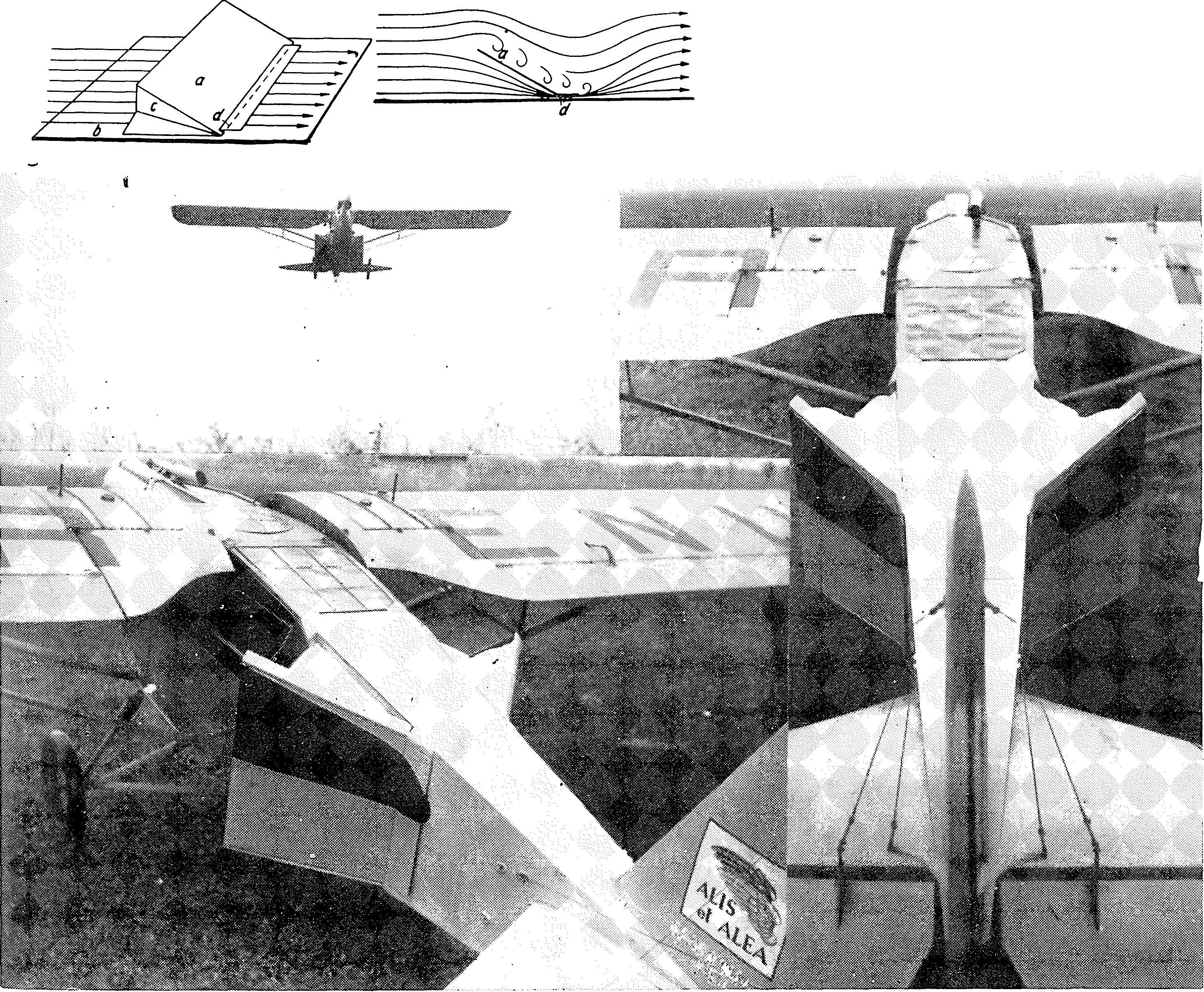

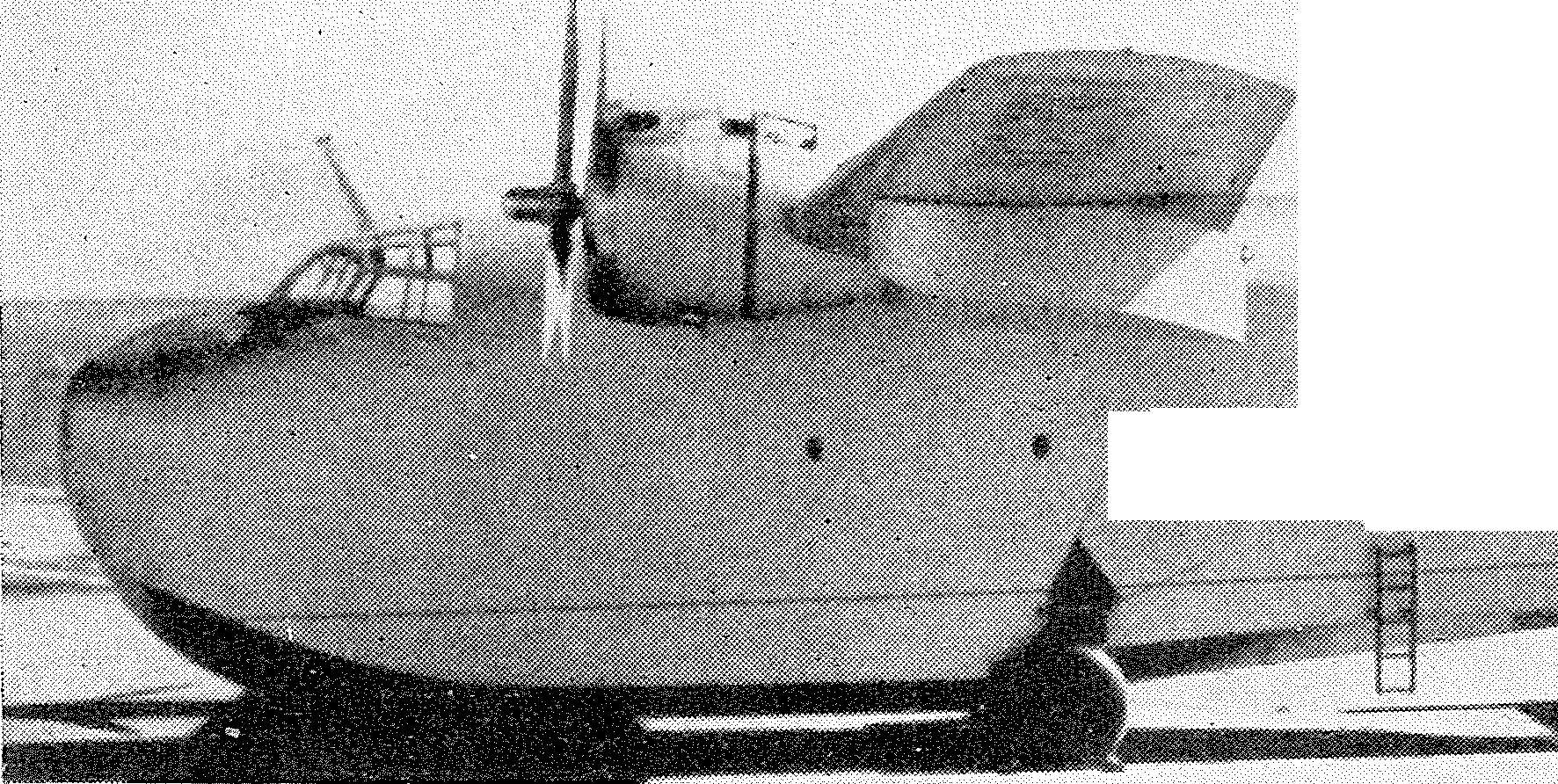

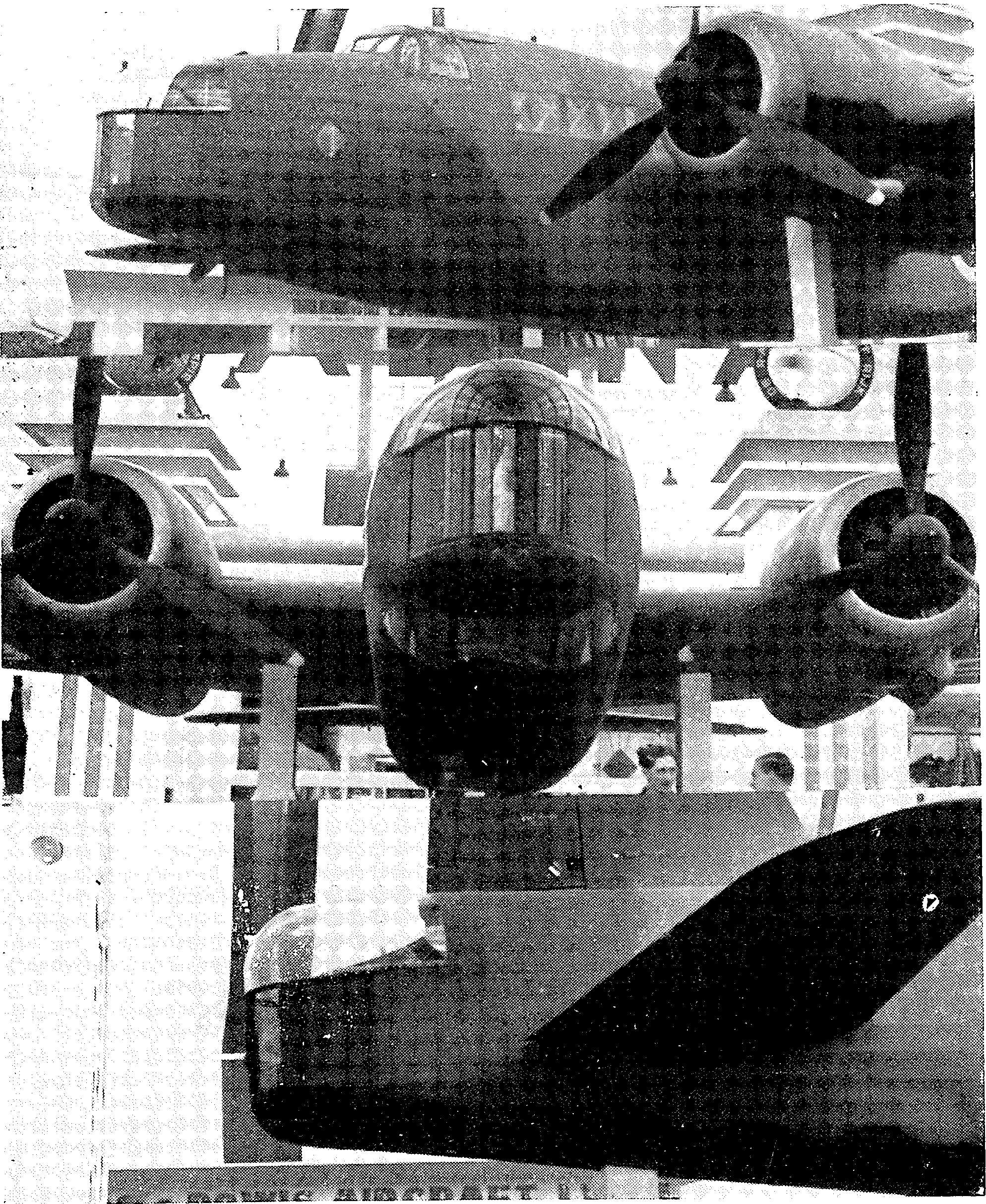

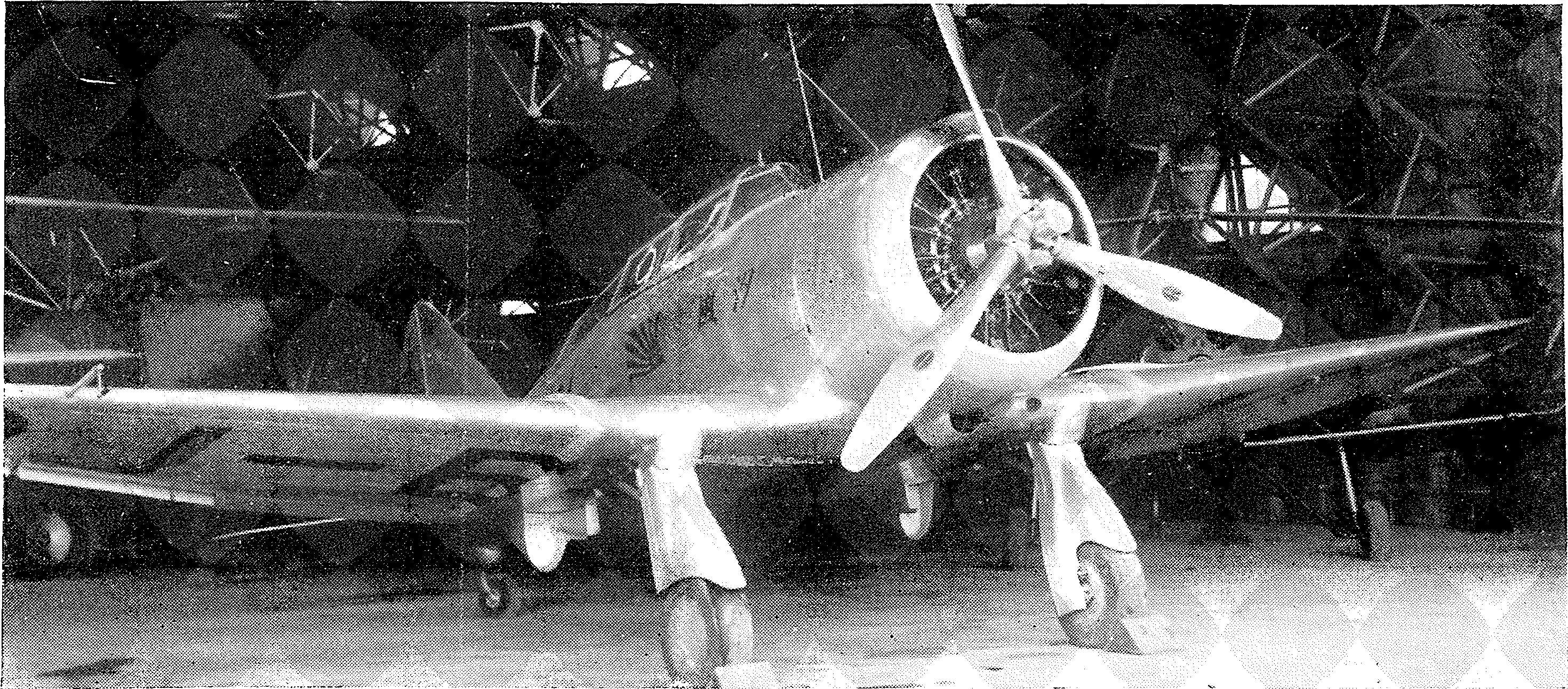

Avion Thermopropulseur.

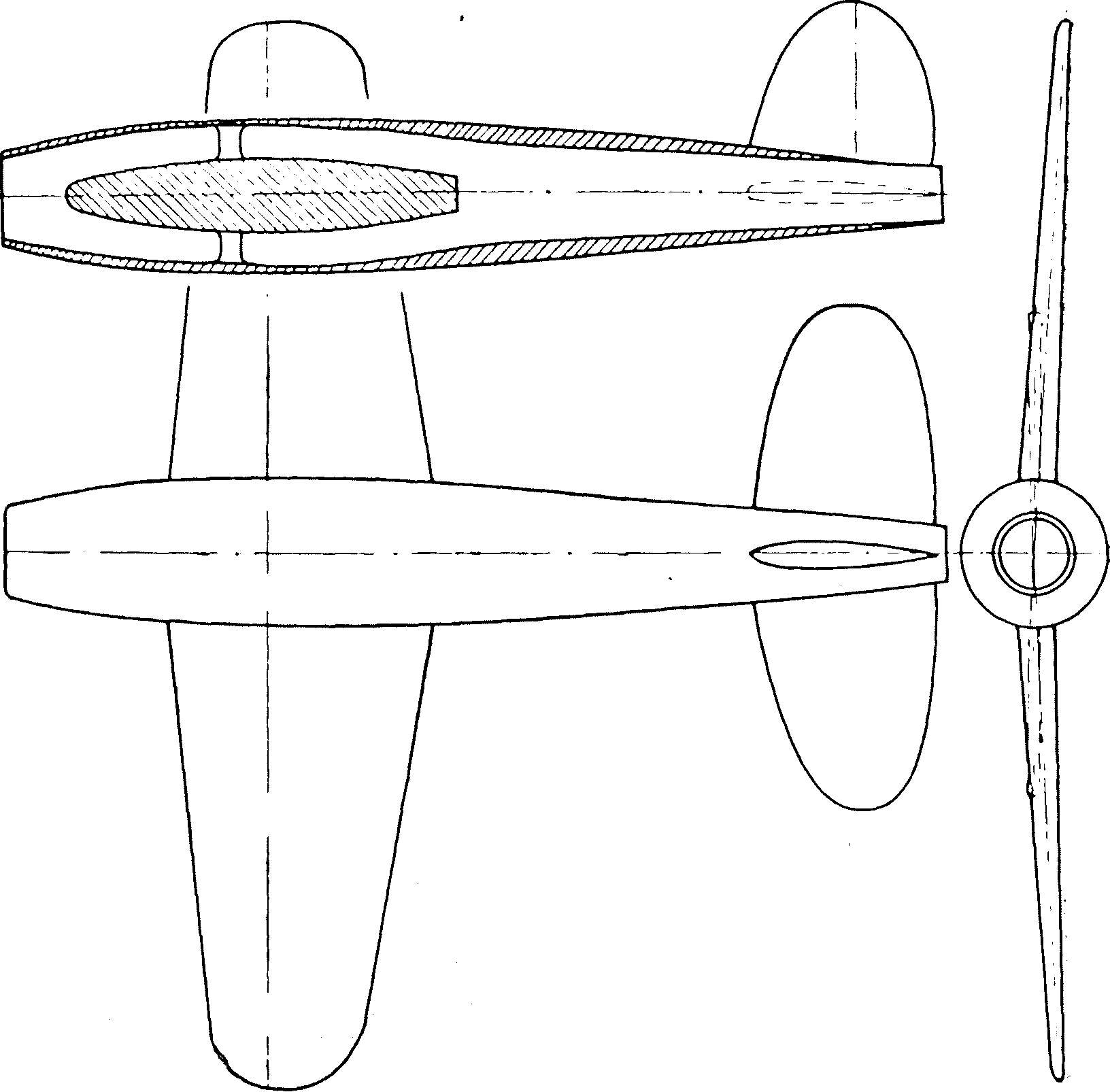

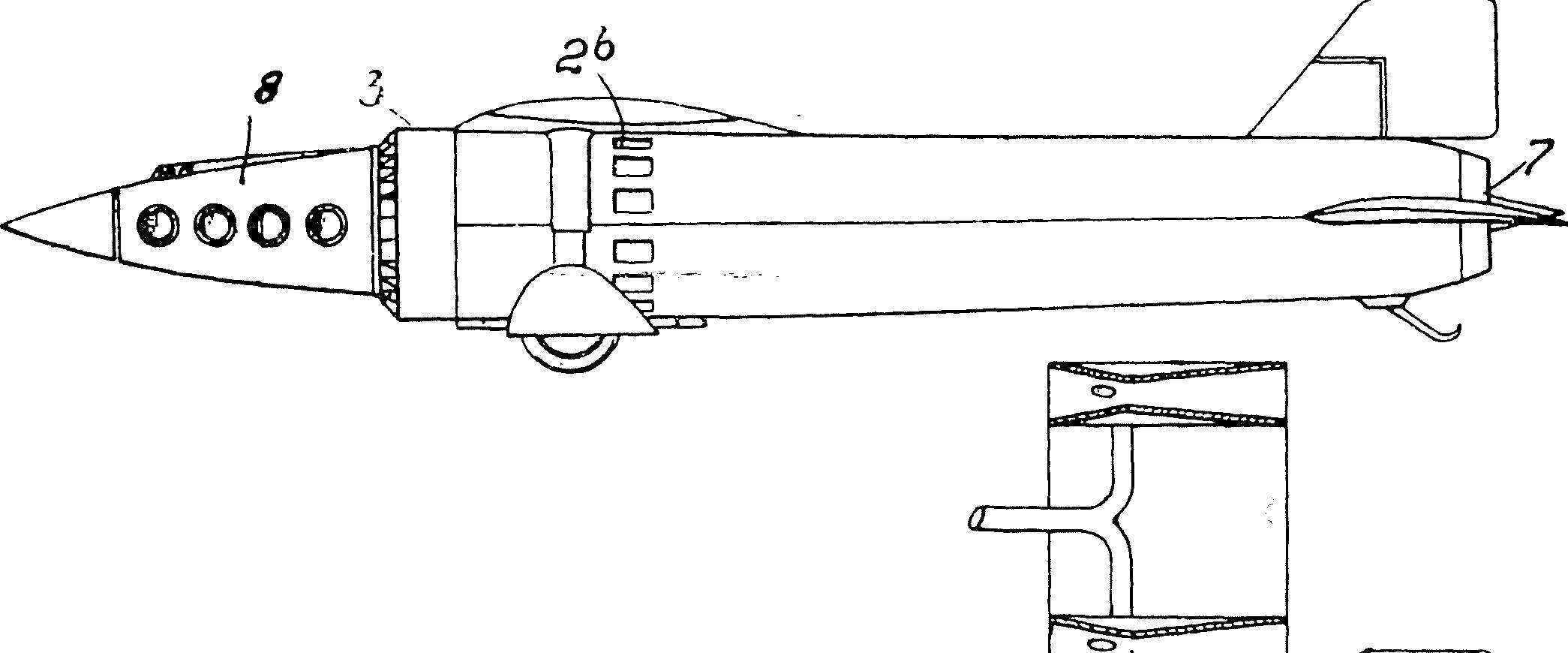

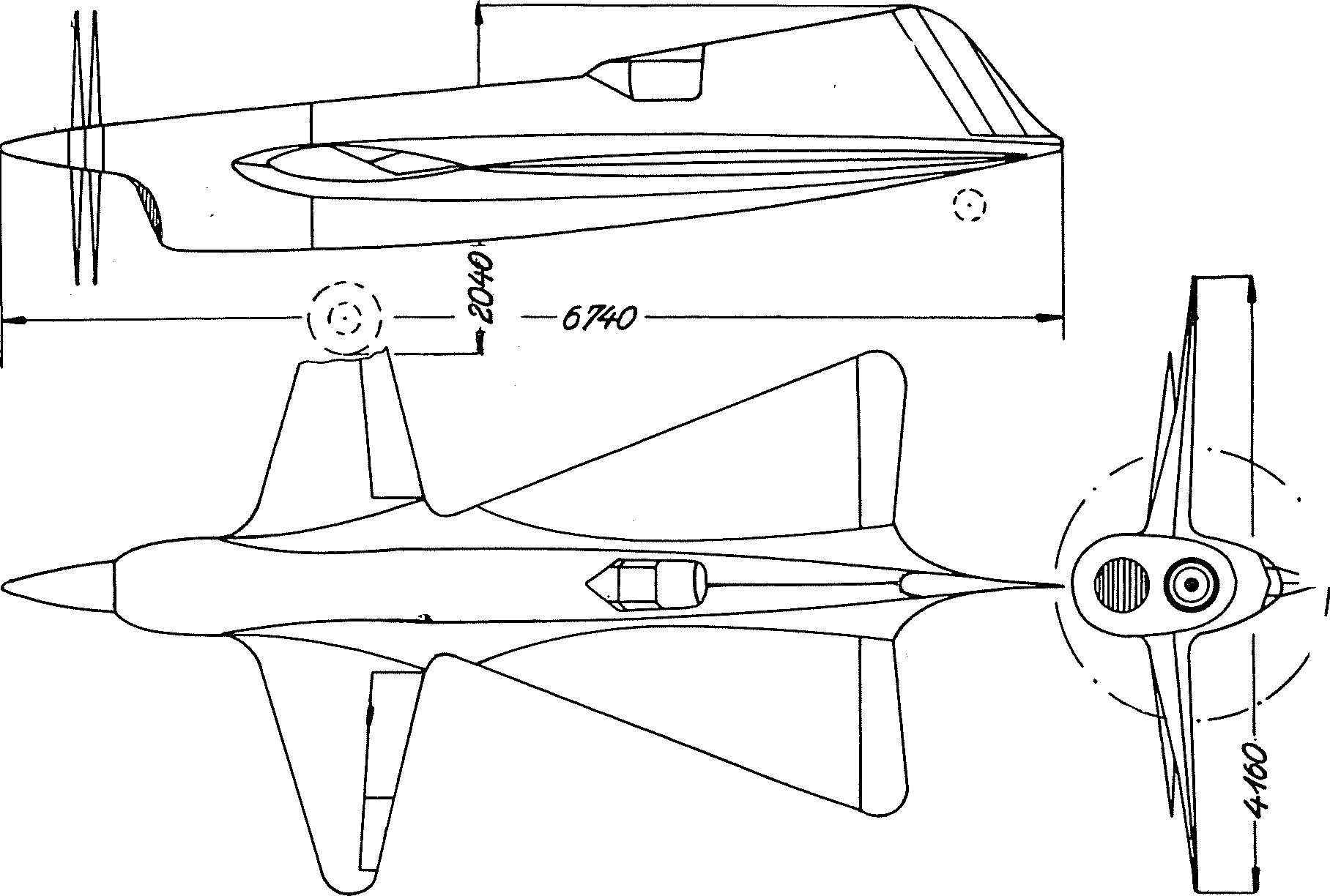

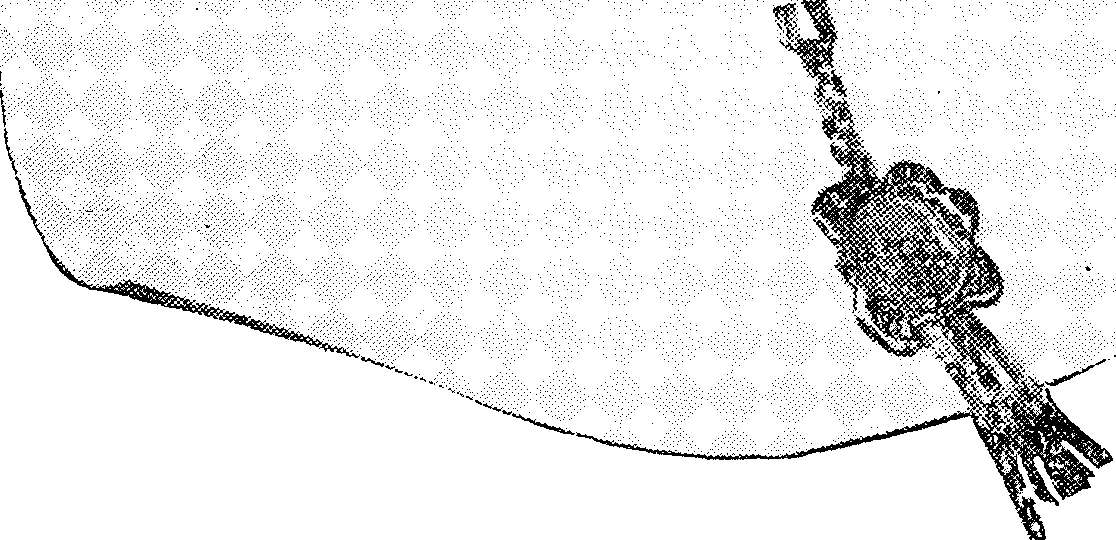

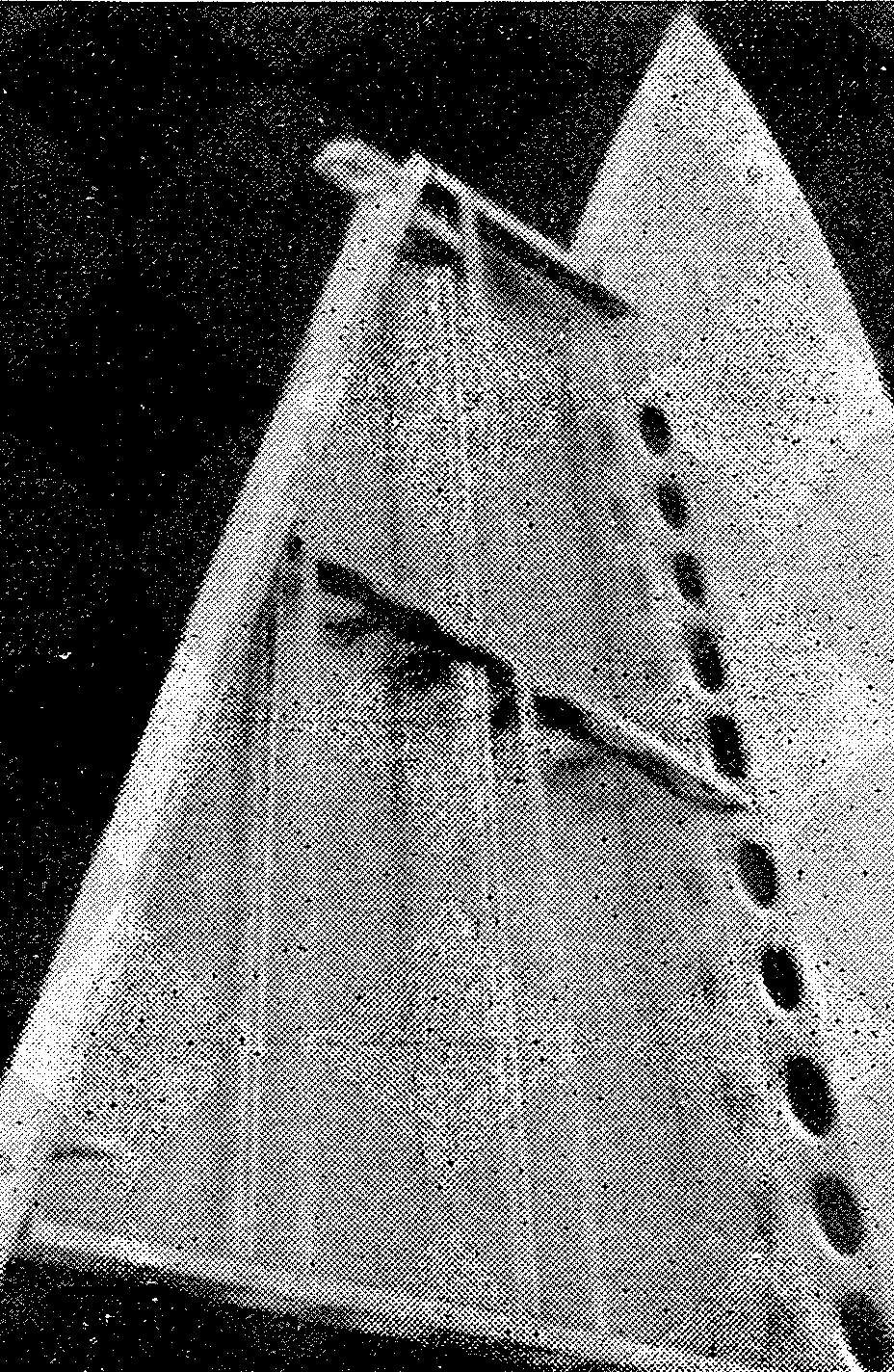

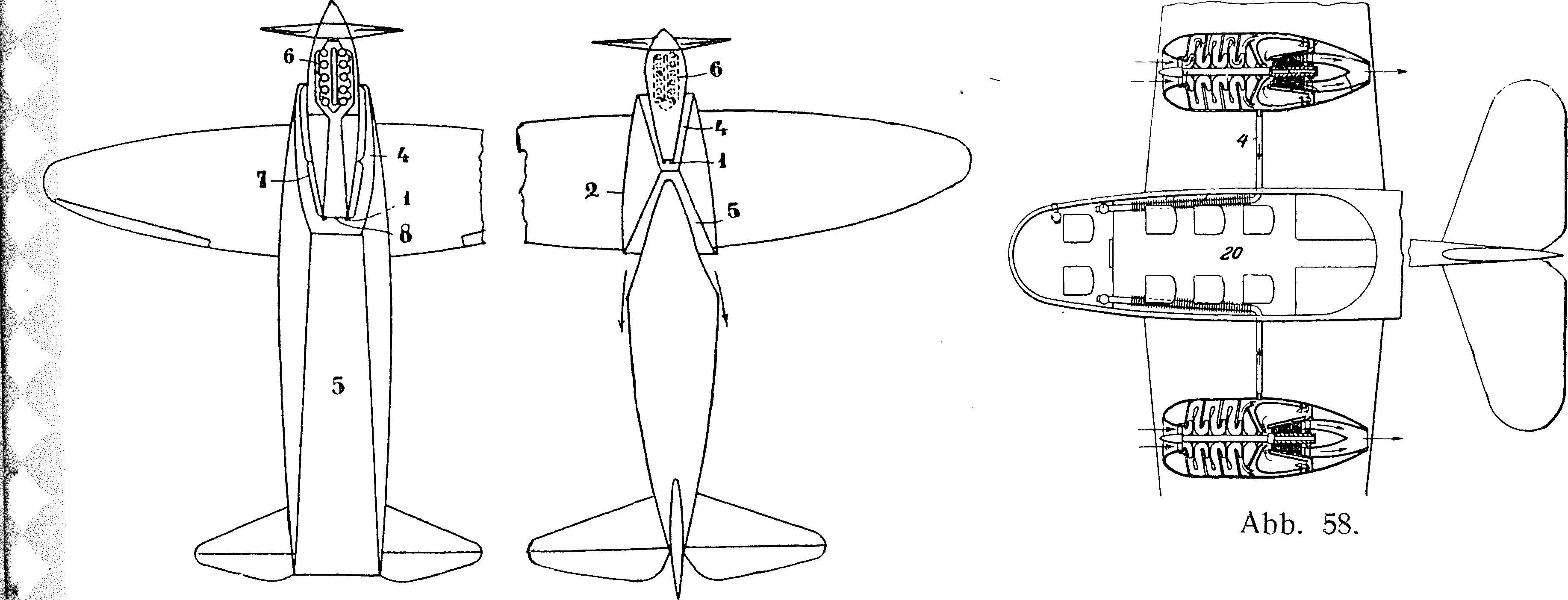

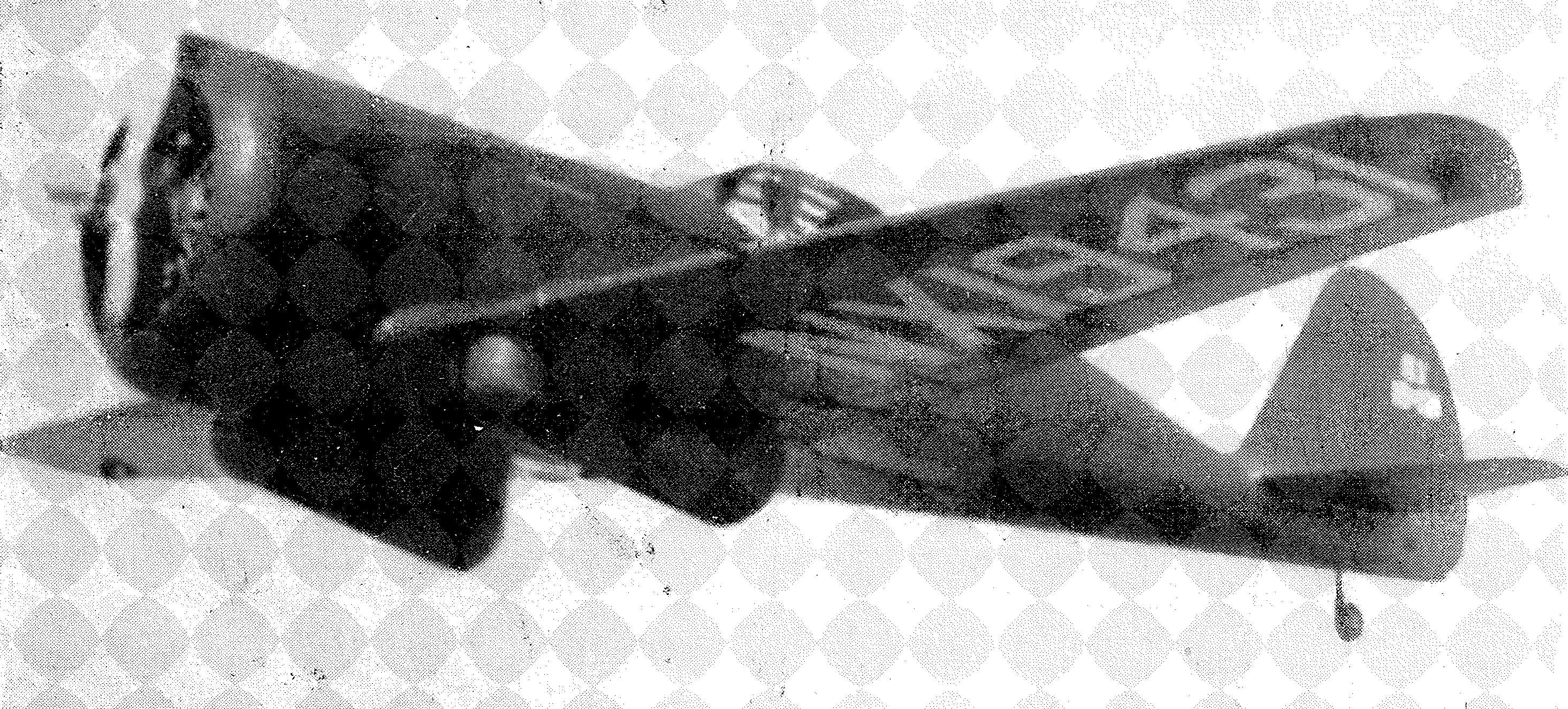

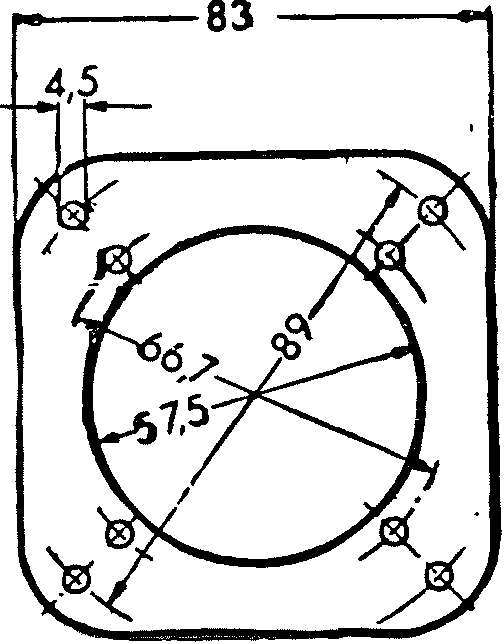

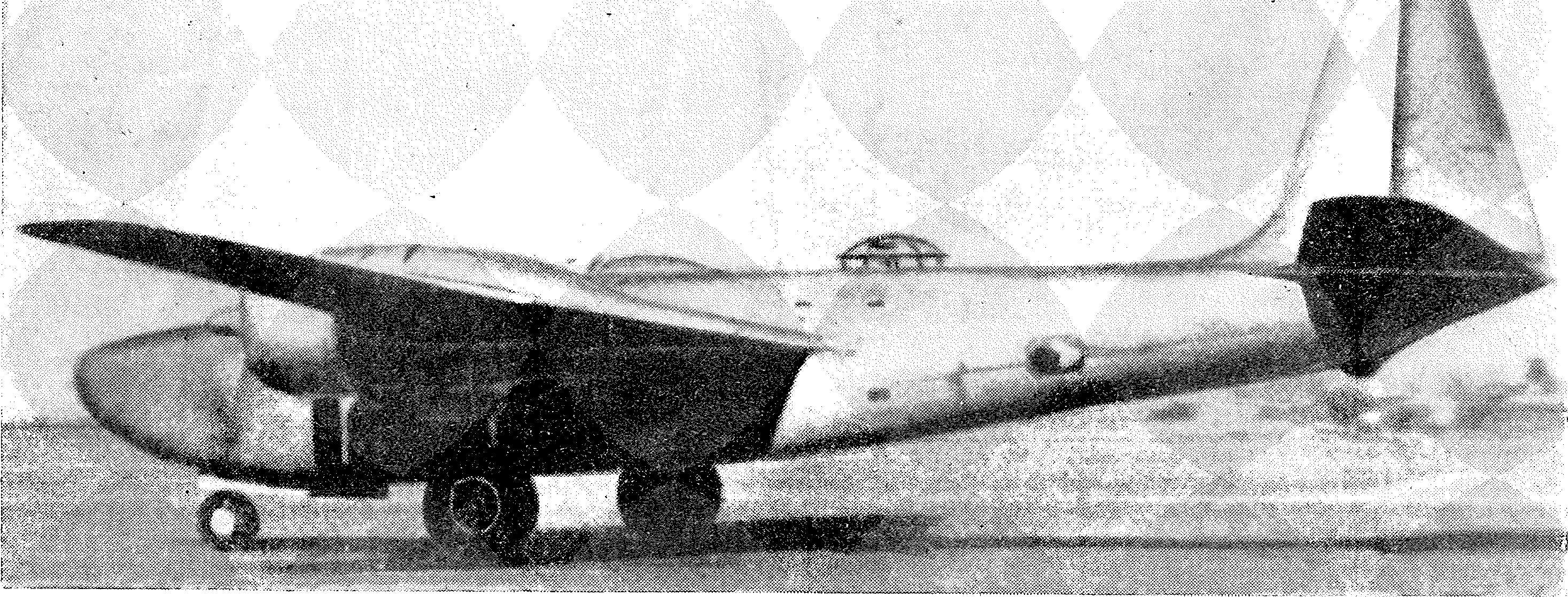

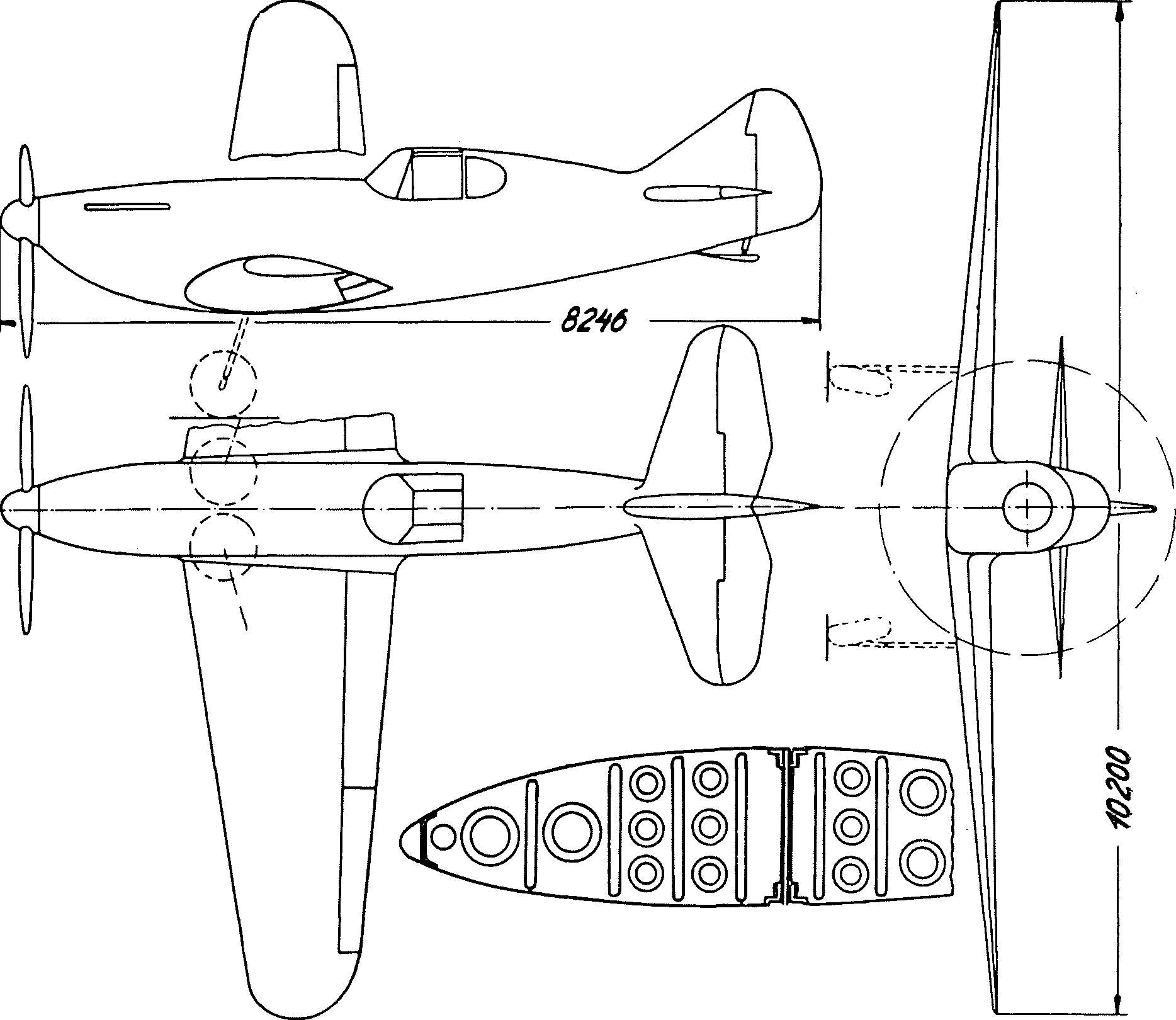

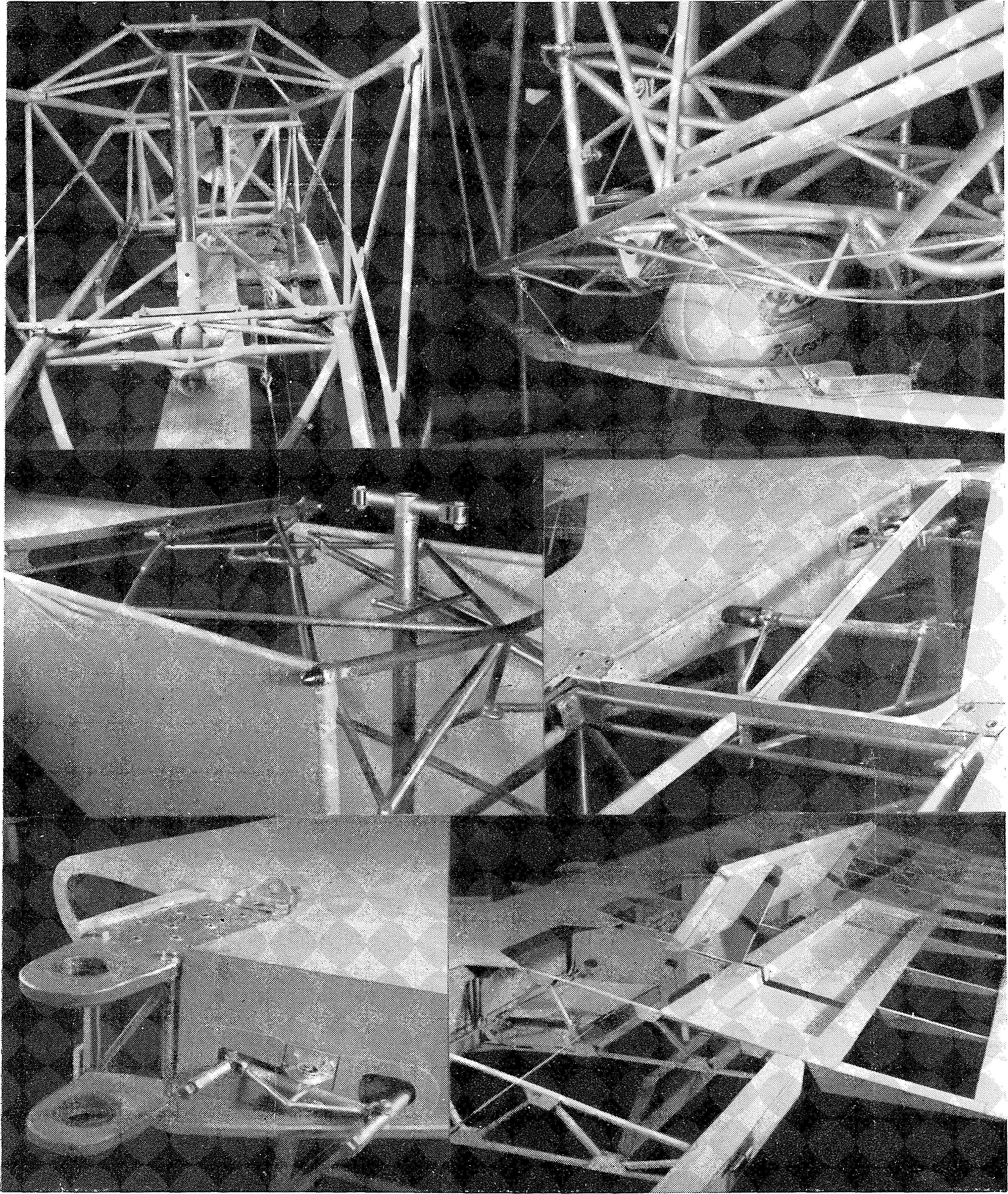

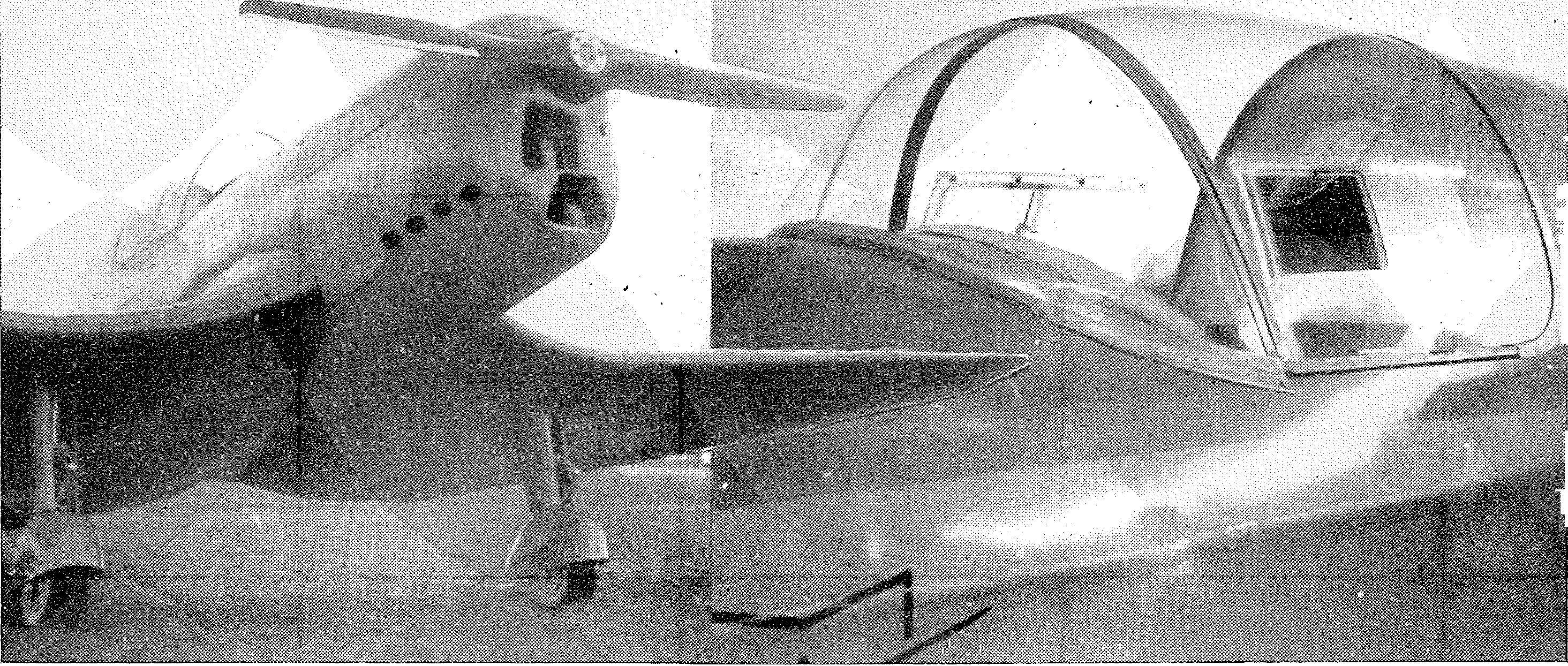

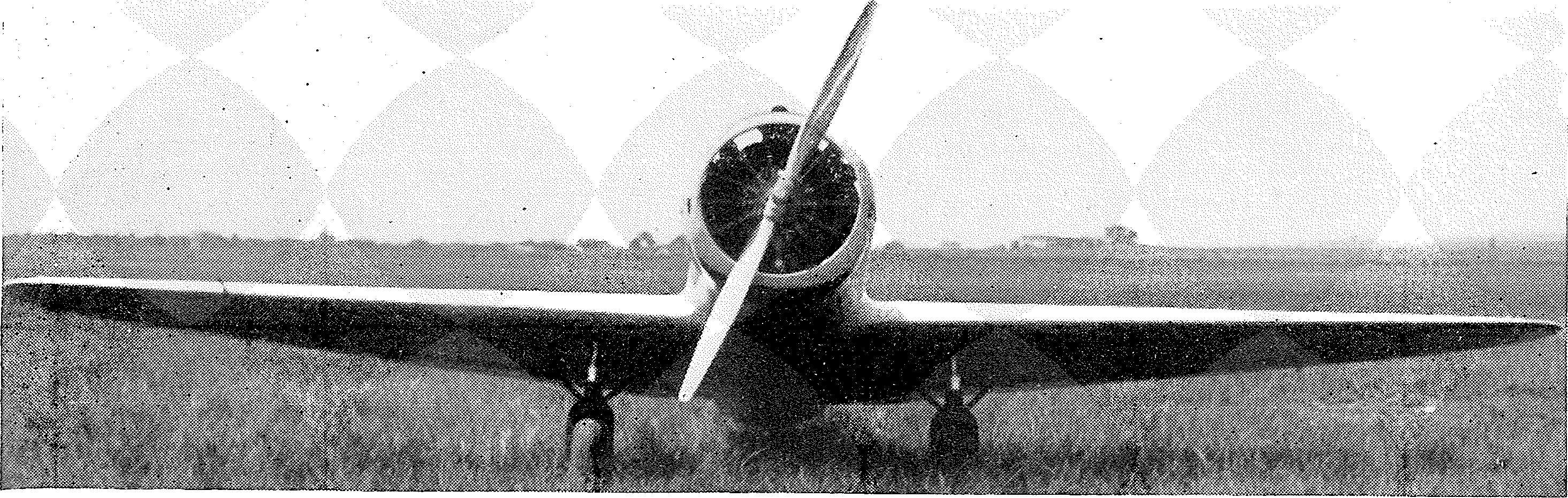

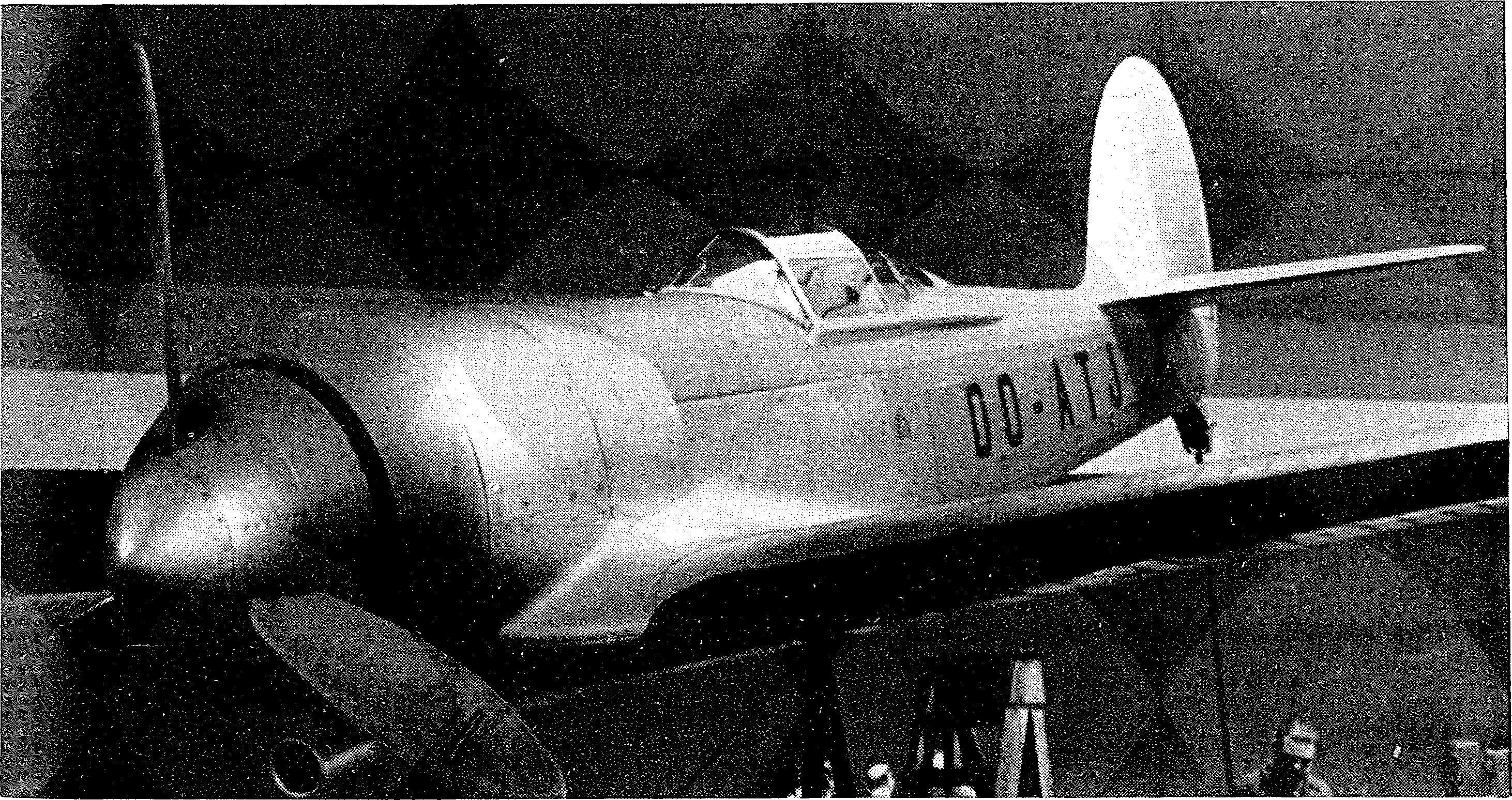

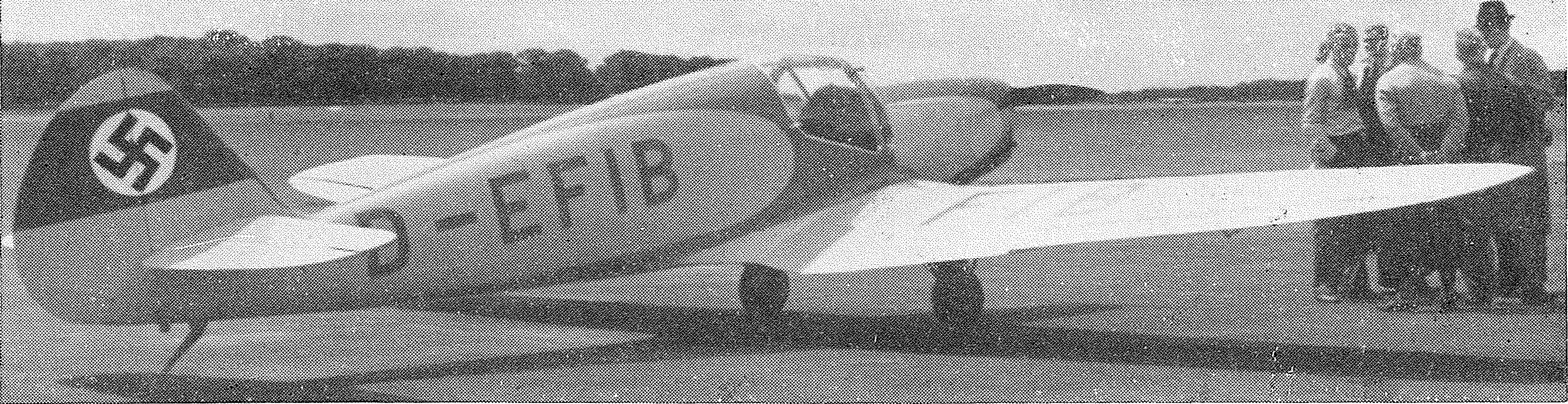

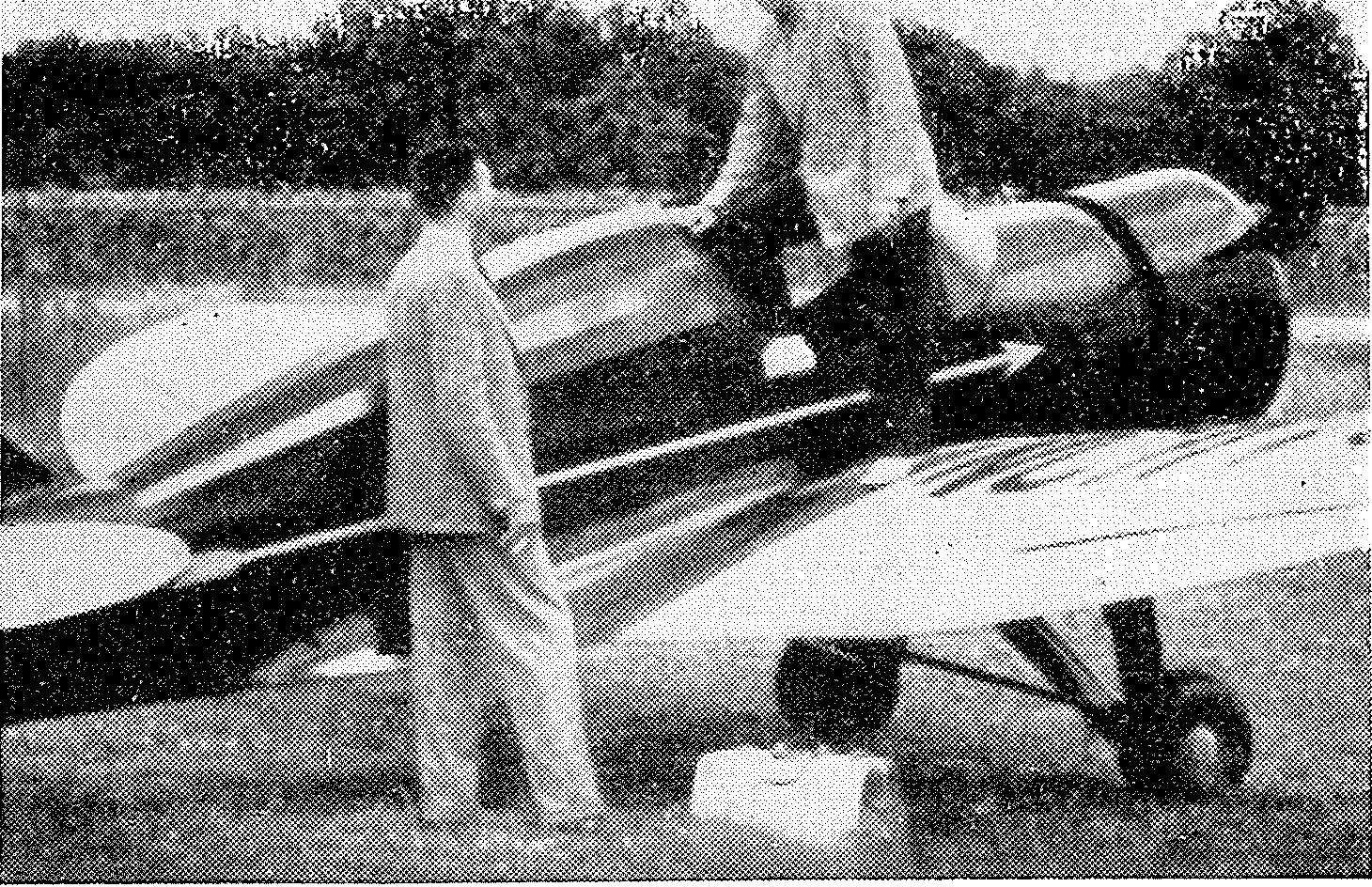

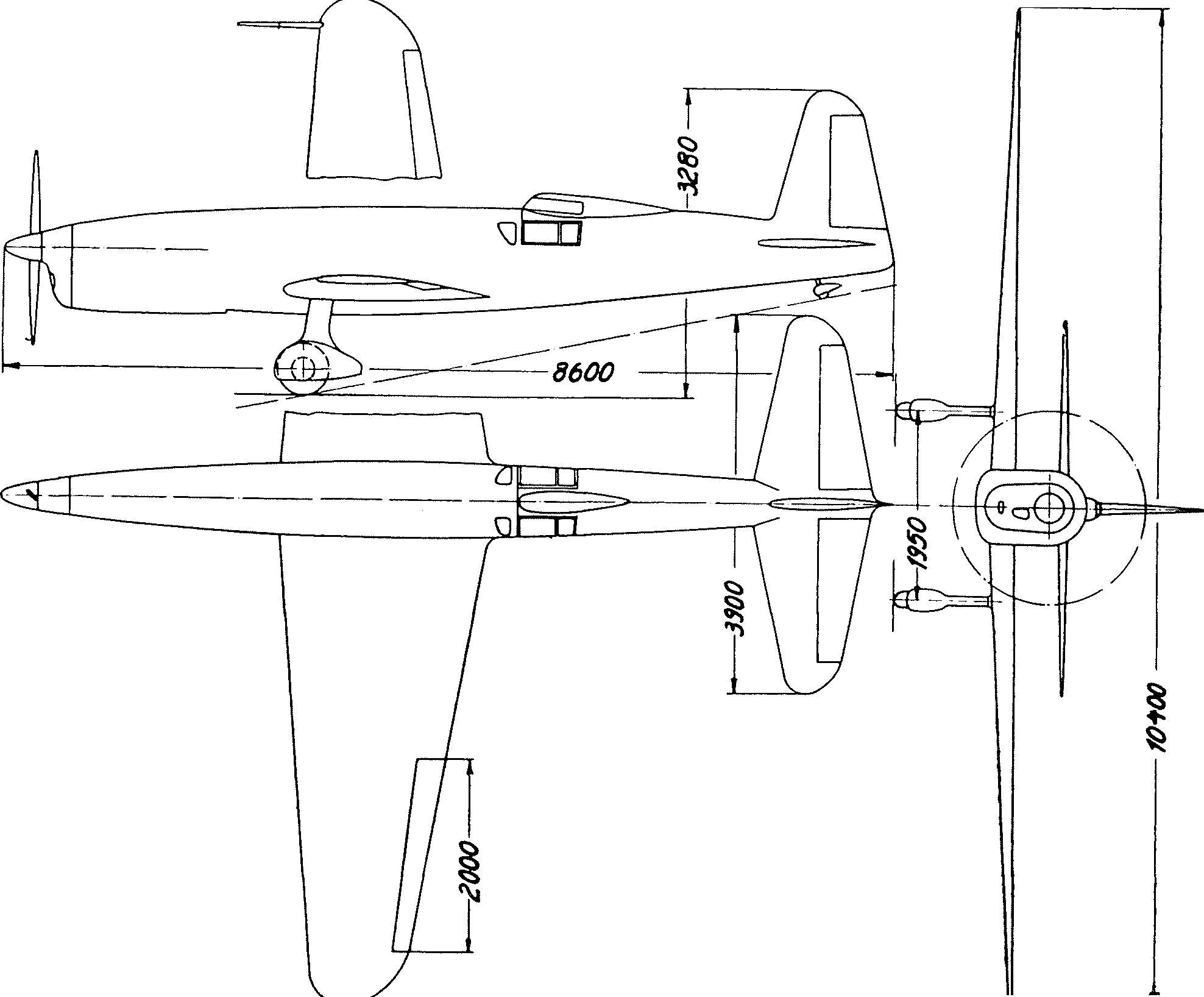

Nebenstehende Abb. zeigt das Modell eines im Auftrag der französischen Regierung entwickelten Schnellflugzeuges, wie es auf dem

Pariser Salon gezeigt wurde („Flugsport" 1938, Nr. 25, Seite 679). Der Antrieb erfolgt nicht durch einen Benzinmotor mit Luftschraube, sondern durch irgendeinen Heizstrahlantrieb, wie im vorstehenden Artikel angedeutet. Das Flugzeug soll bei 2000 kg Fluggewicht, 16 m2 Fläche und 14000 PS Antriebsleistung 1000 km/h Geschwindigkeit erreichen.

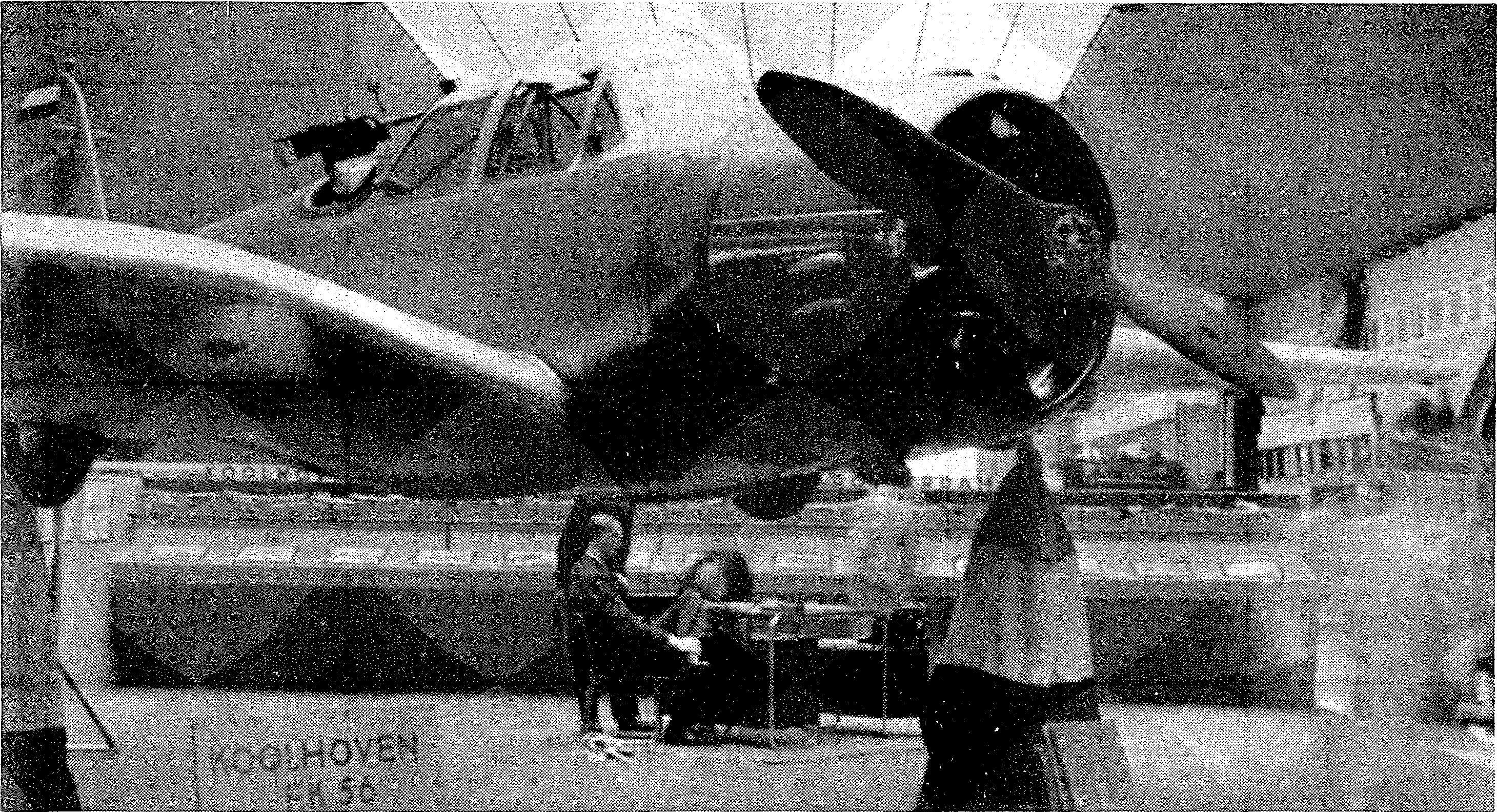

Franz. Avion Thermopropulseur.

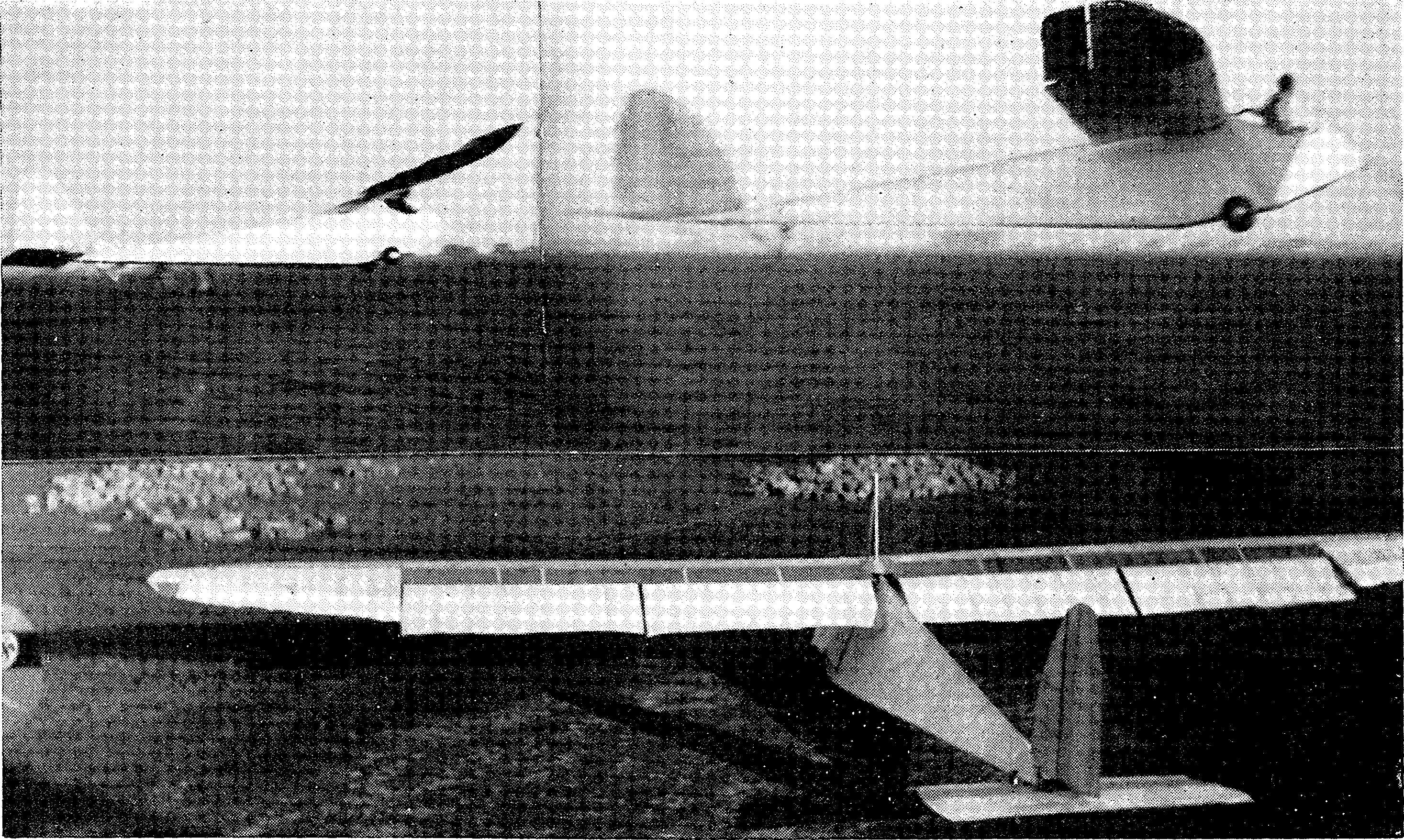

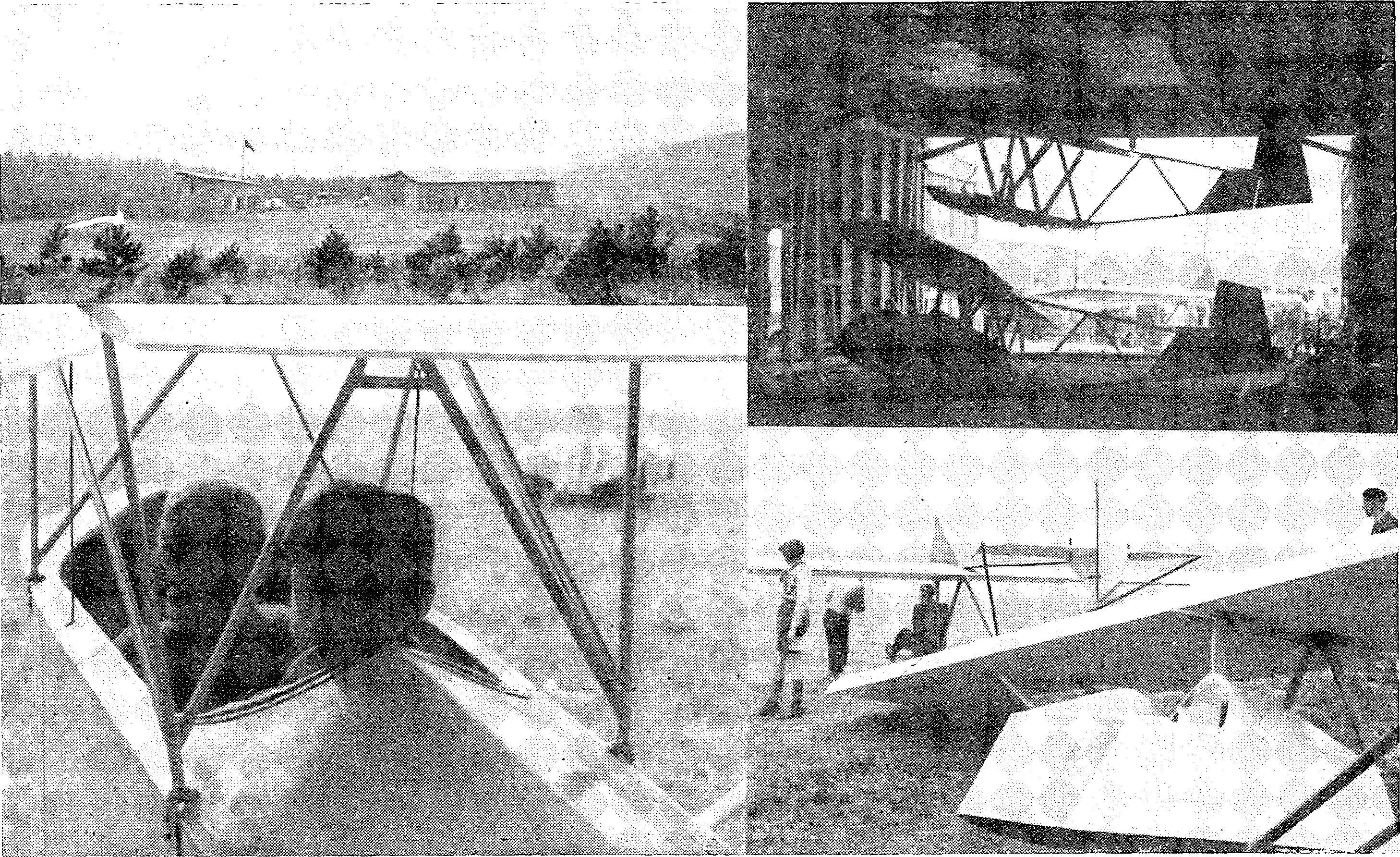

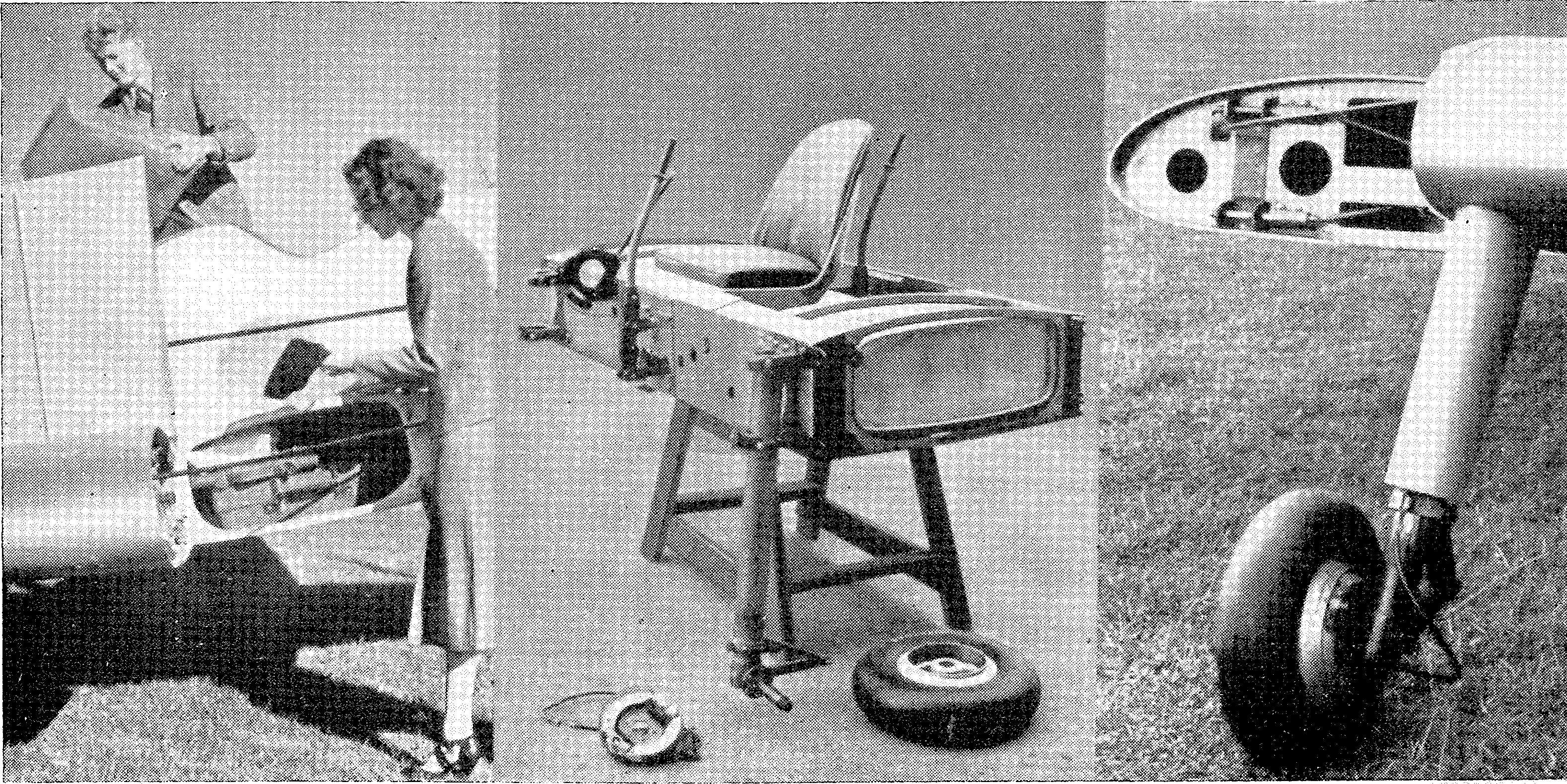

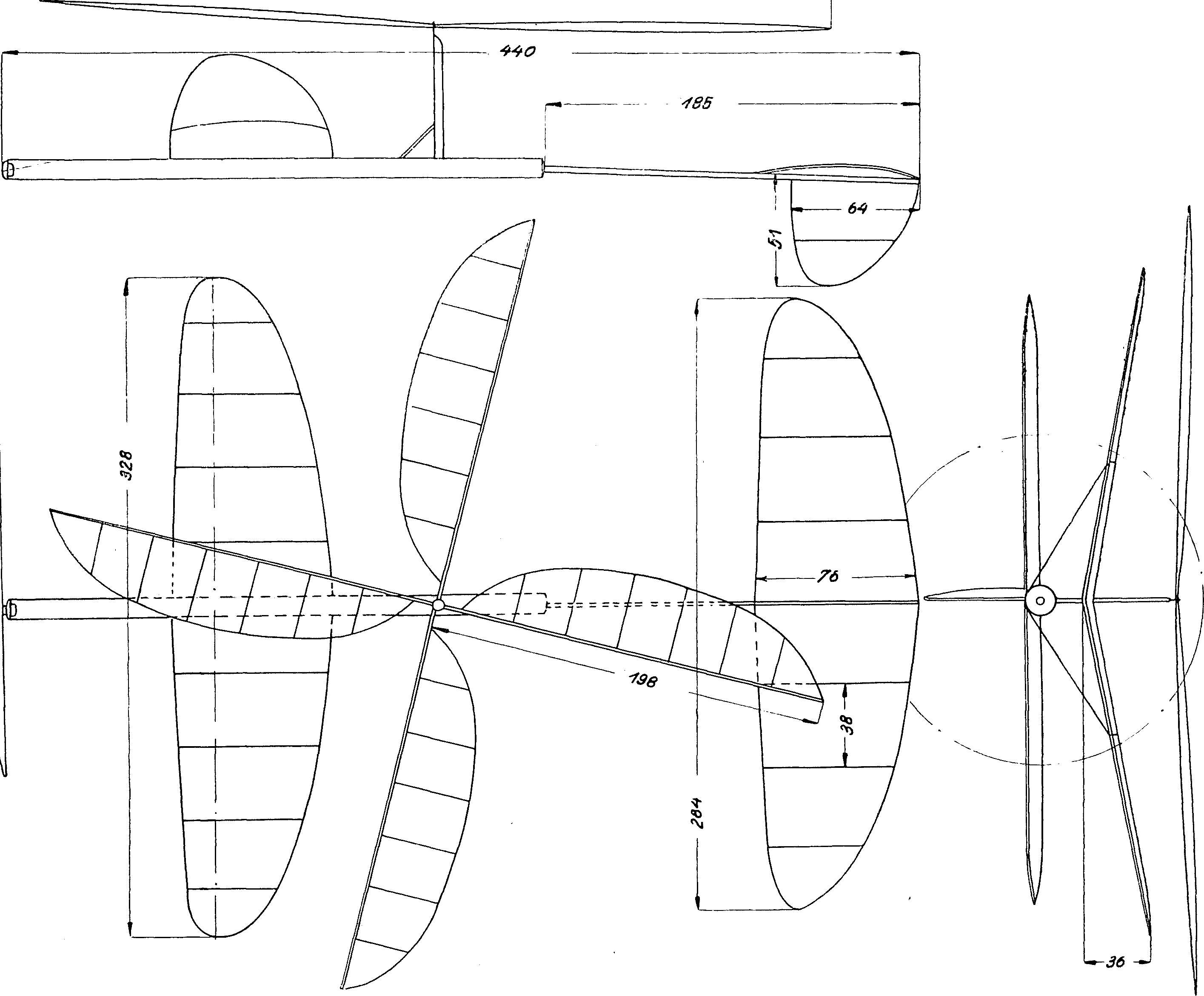

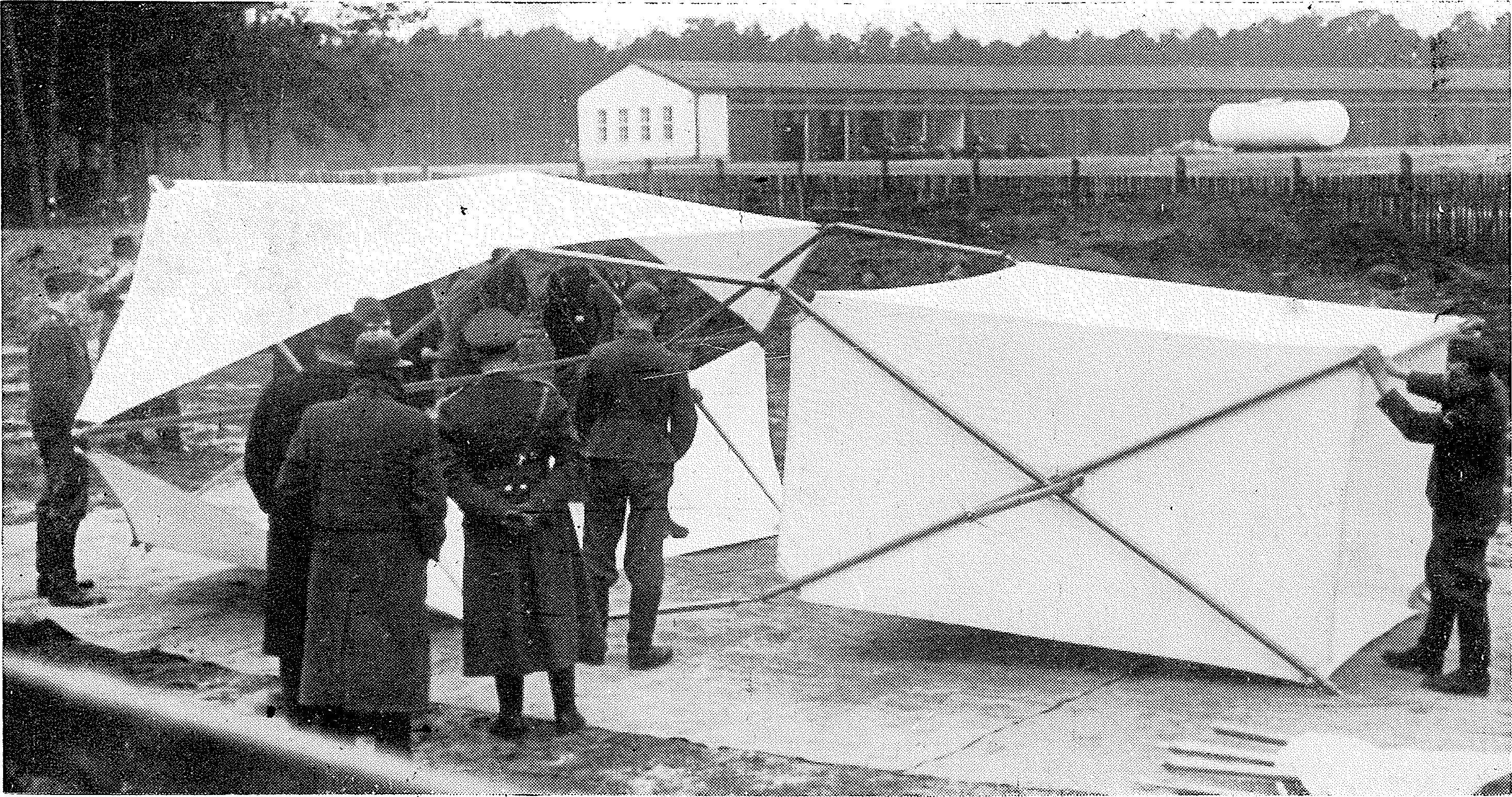

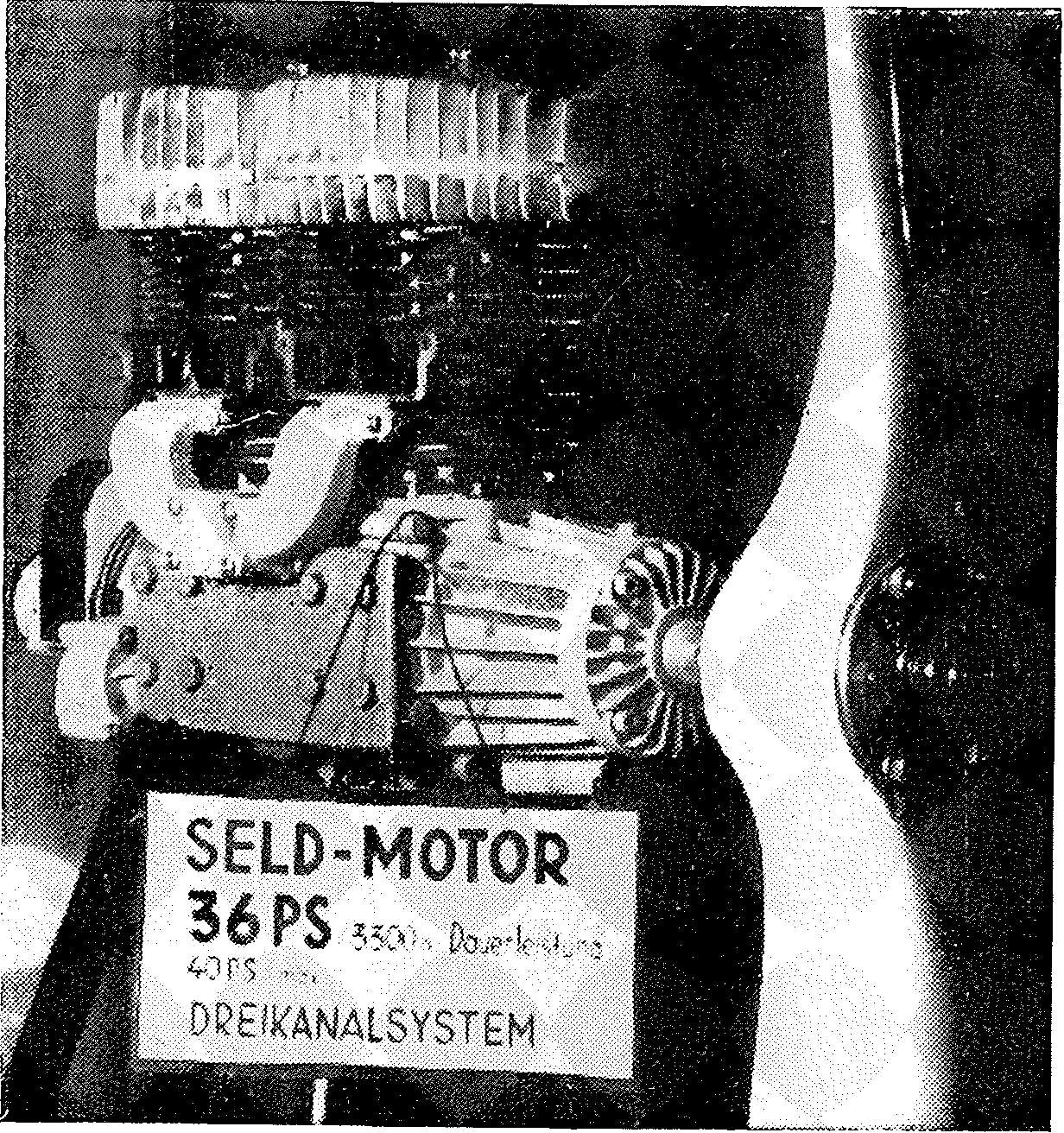

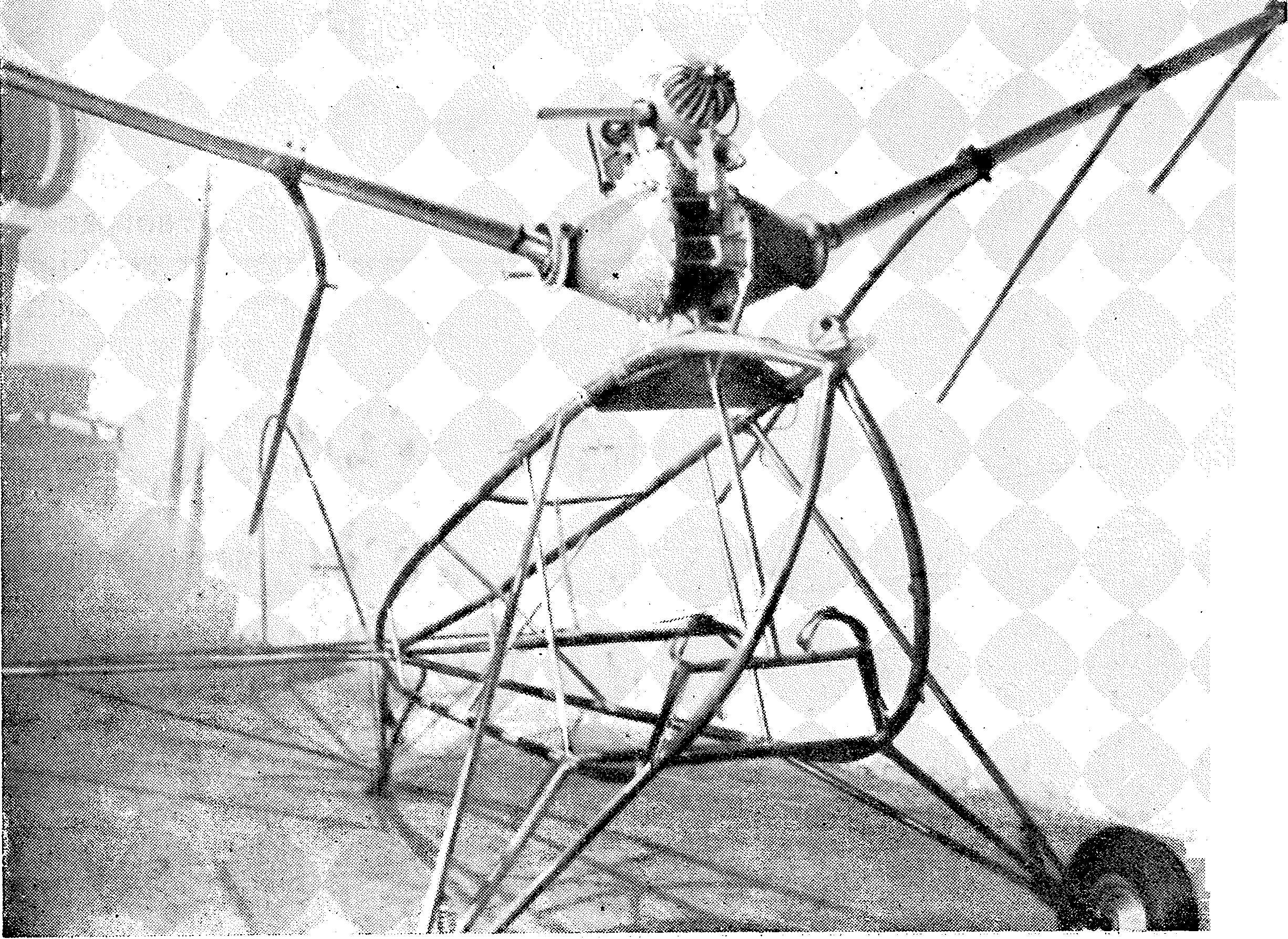

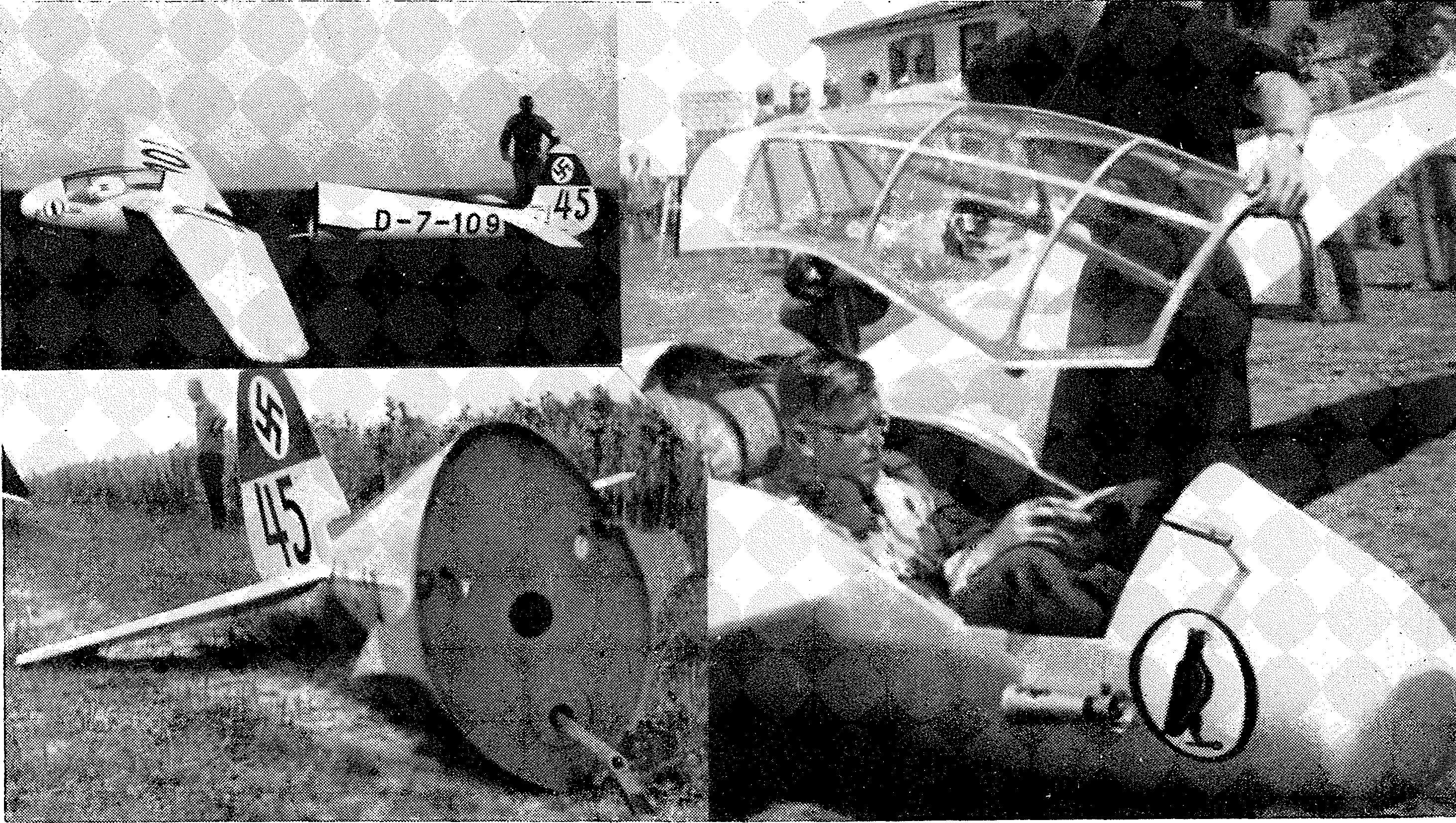

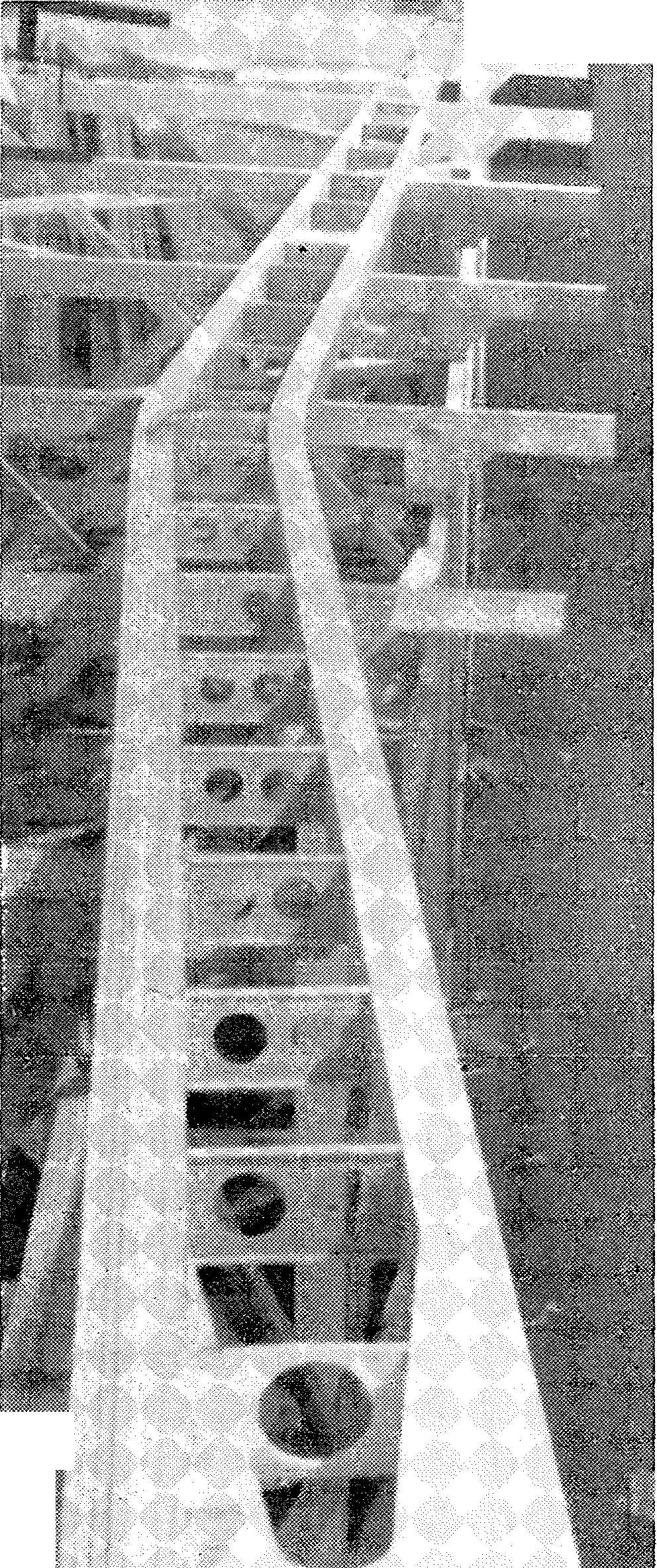

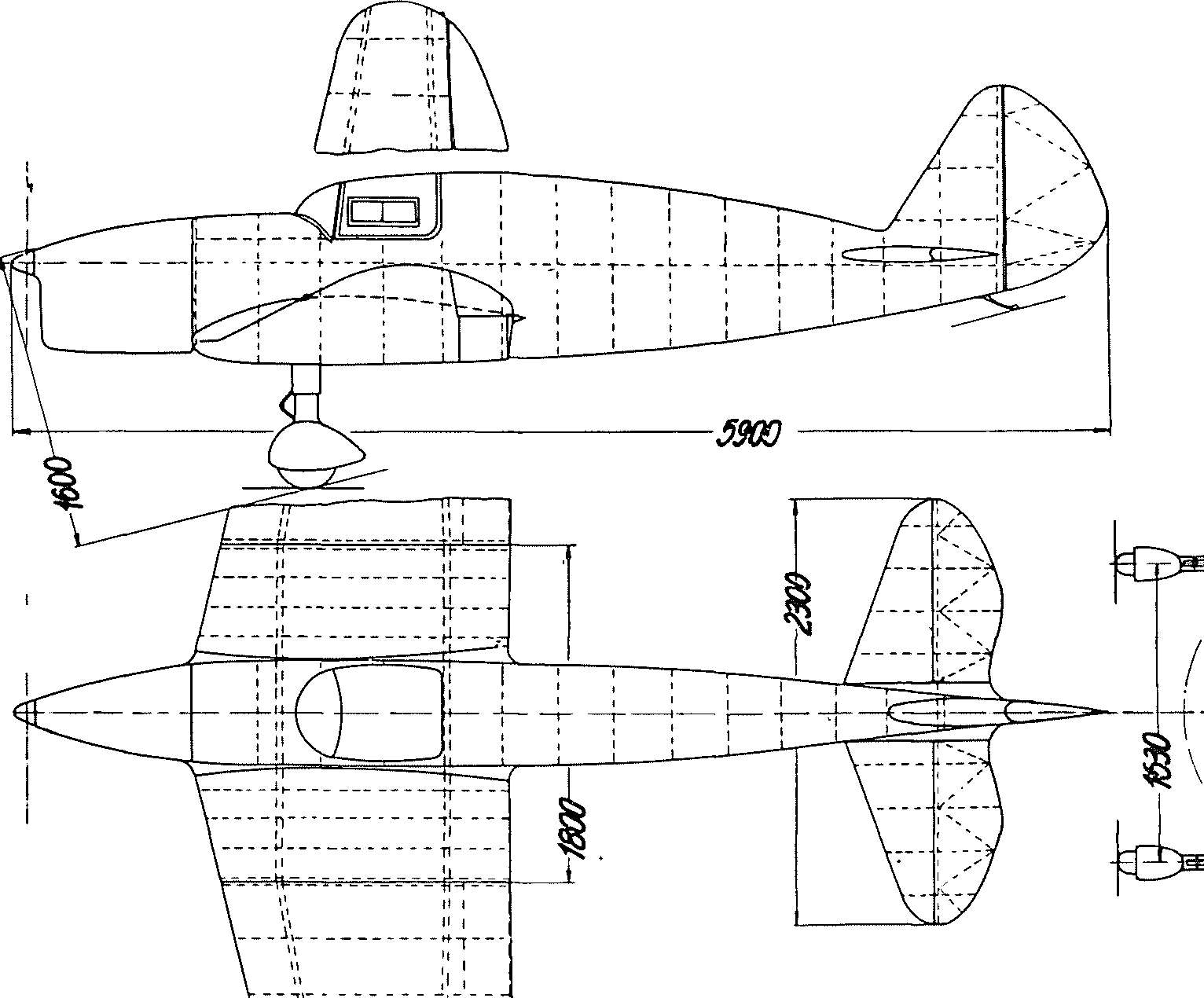

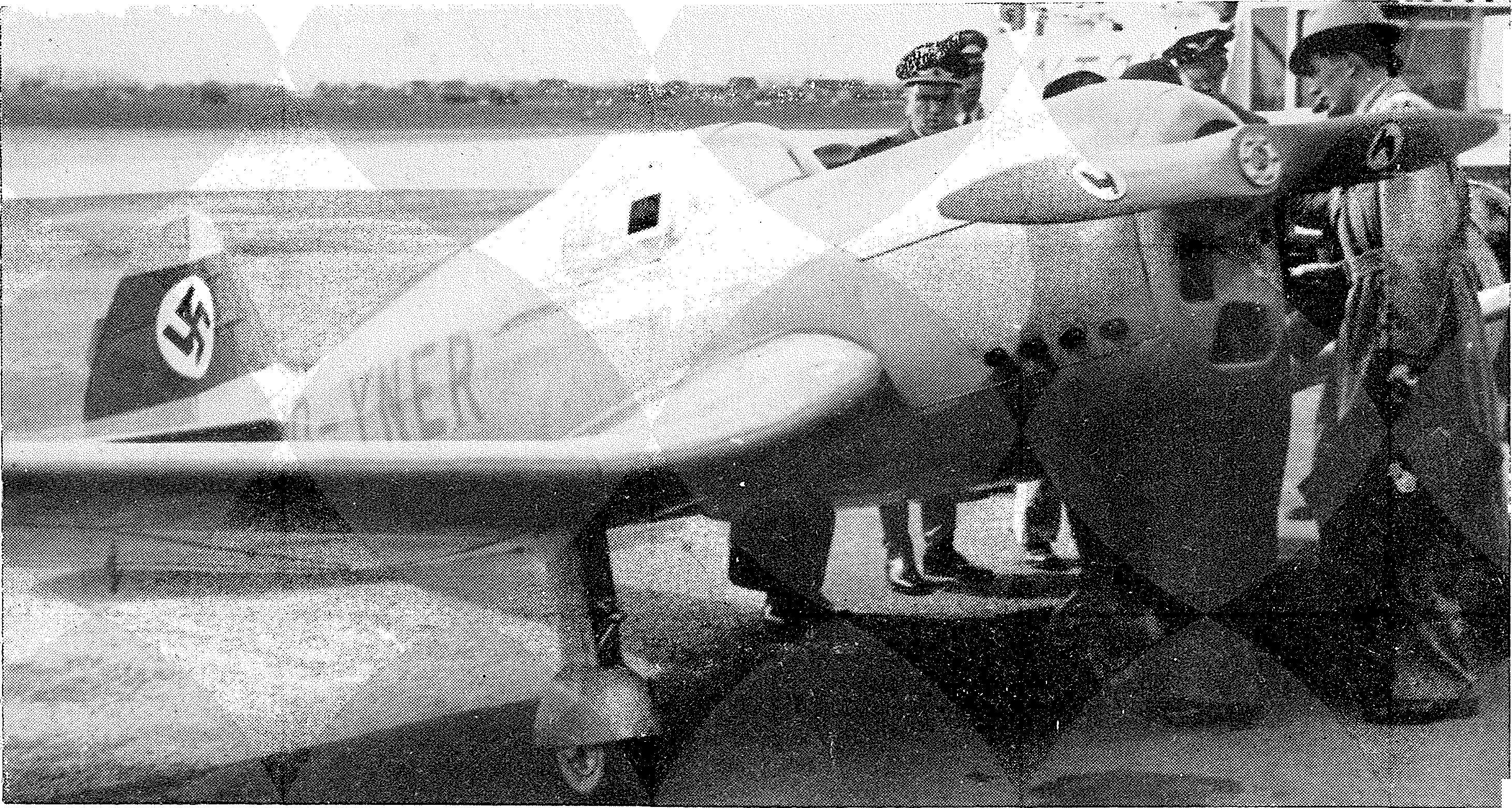

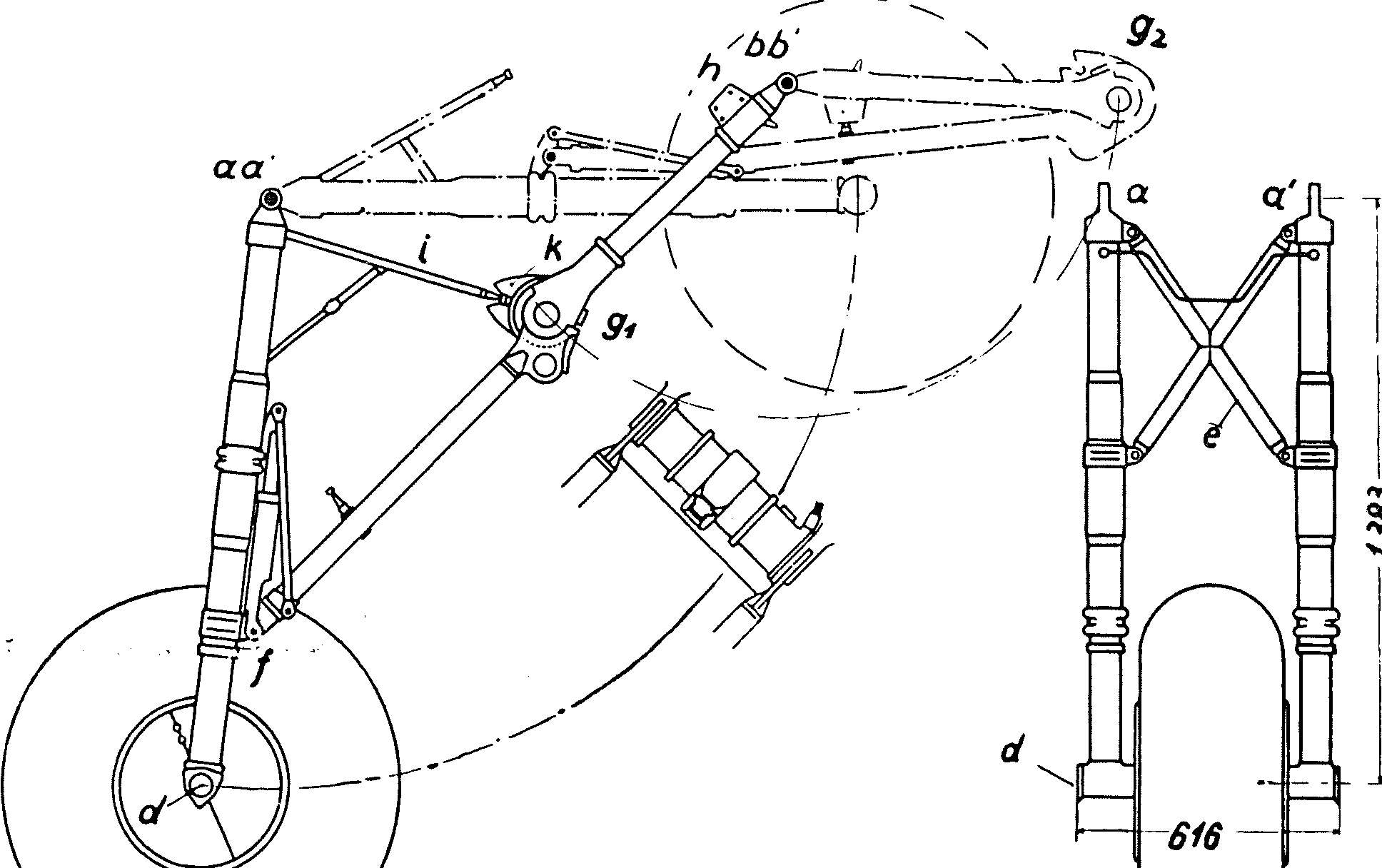

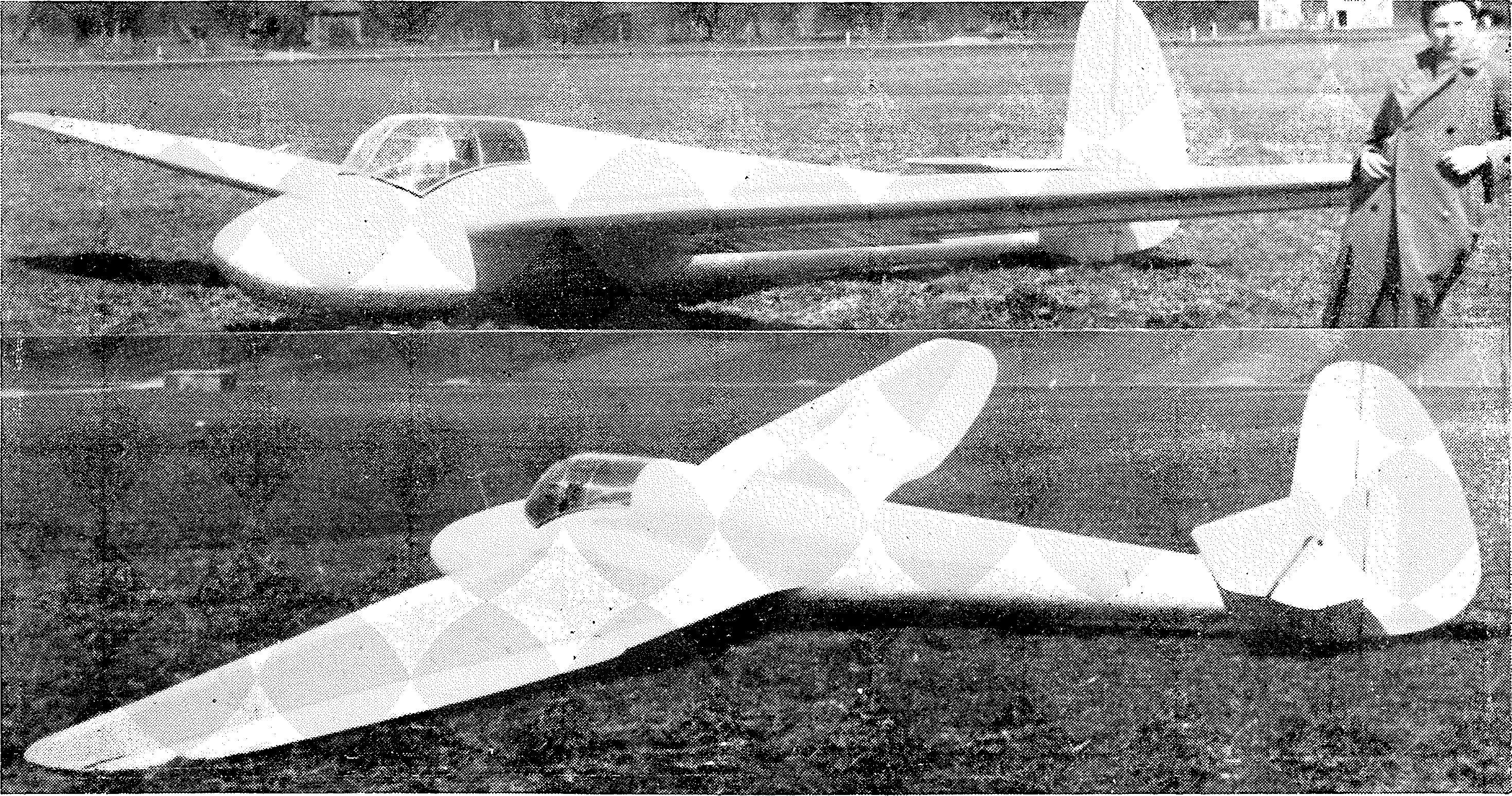

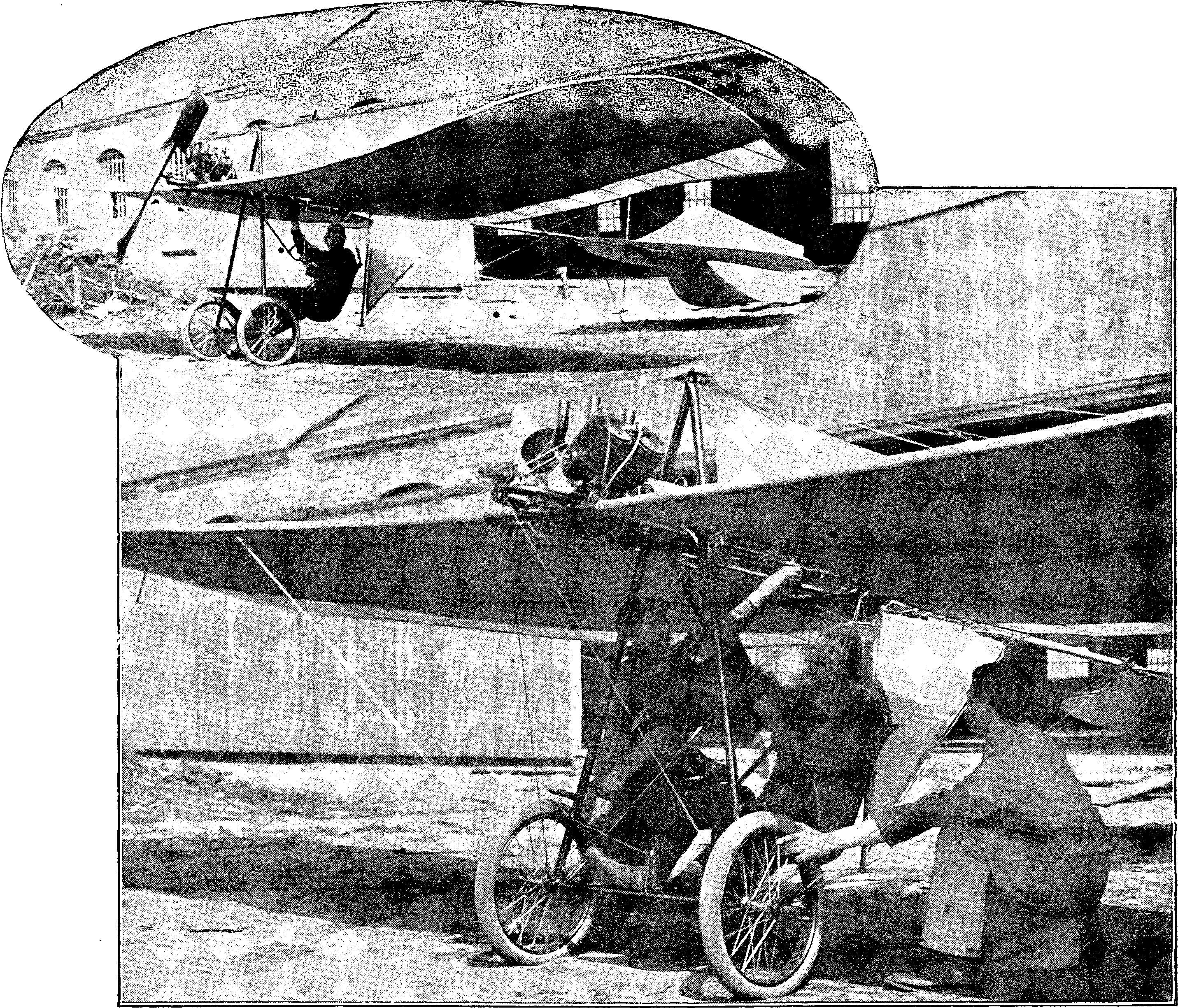

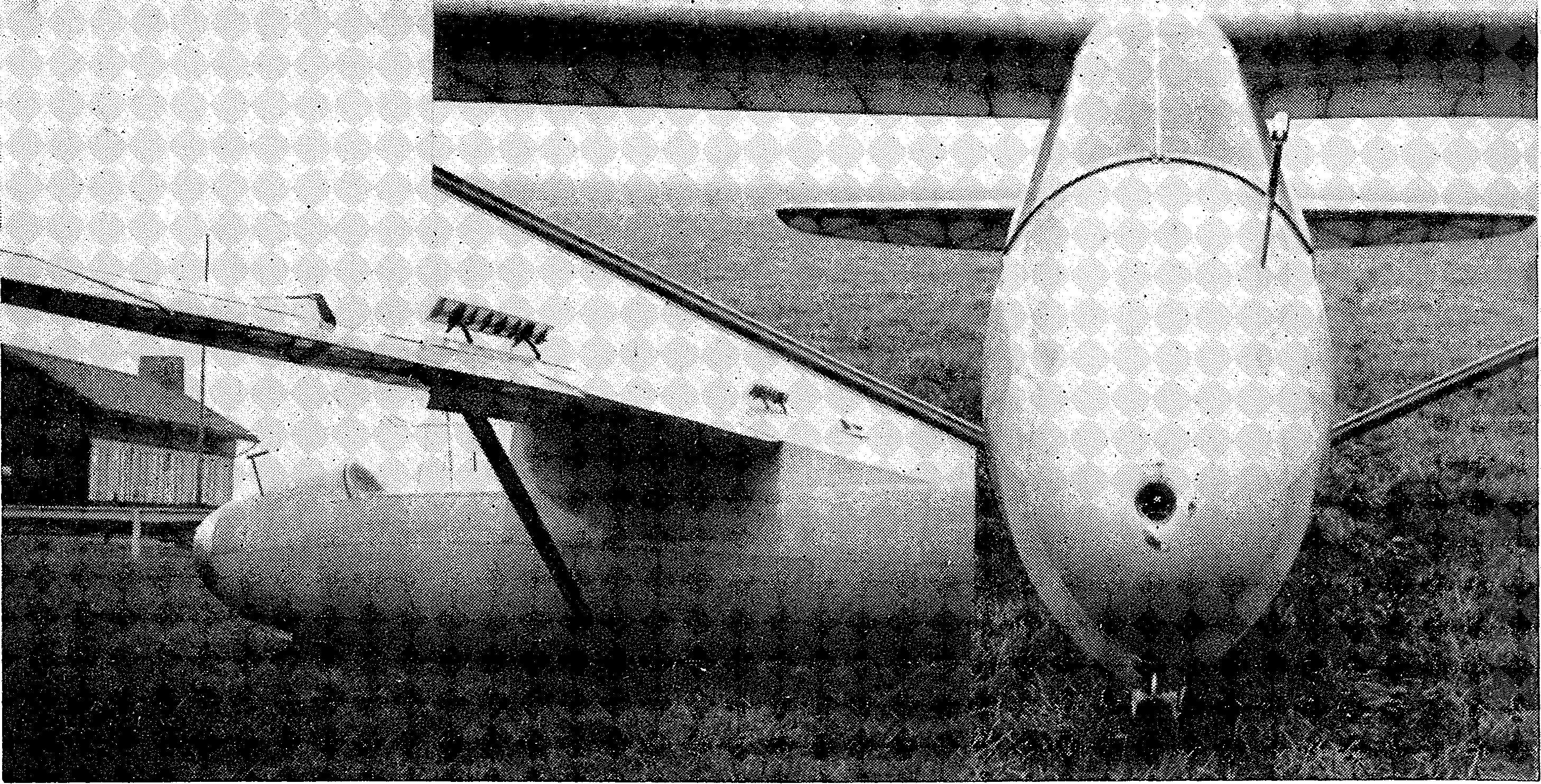

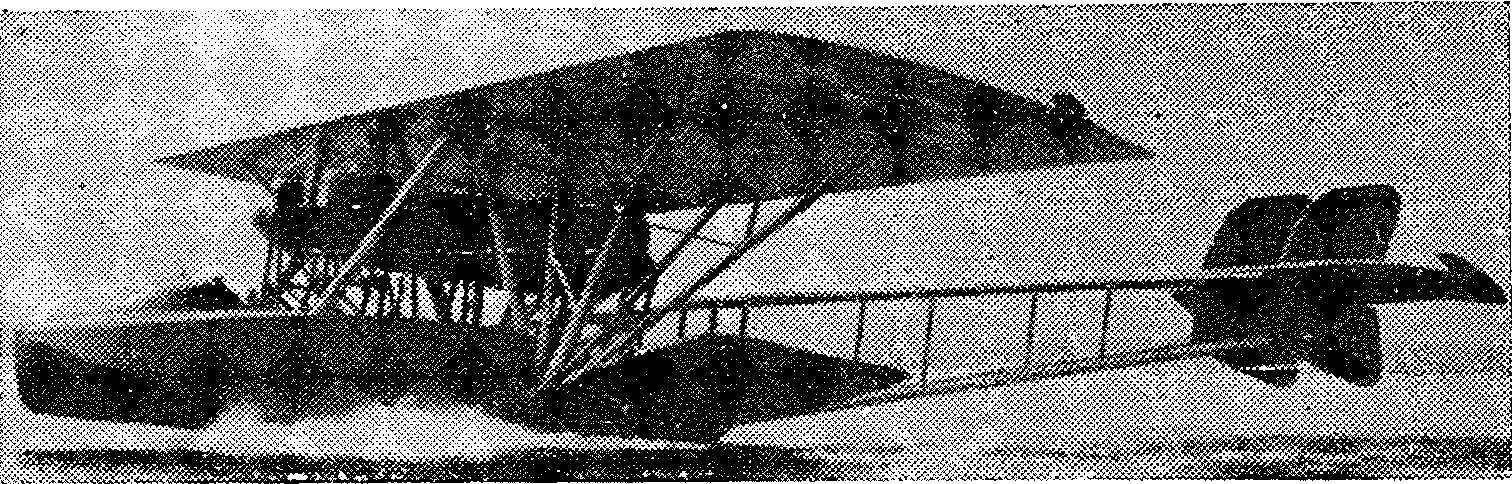

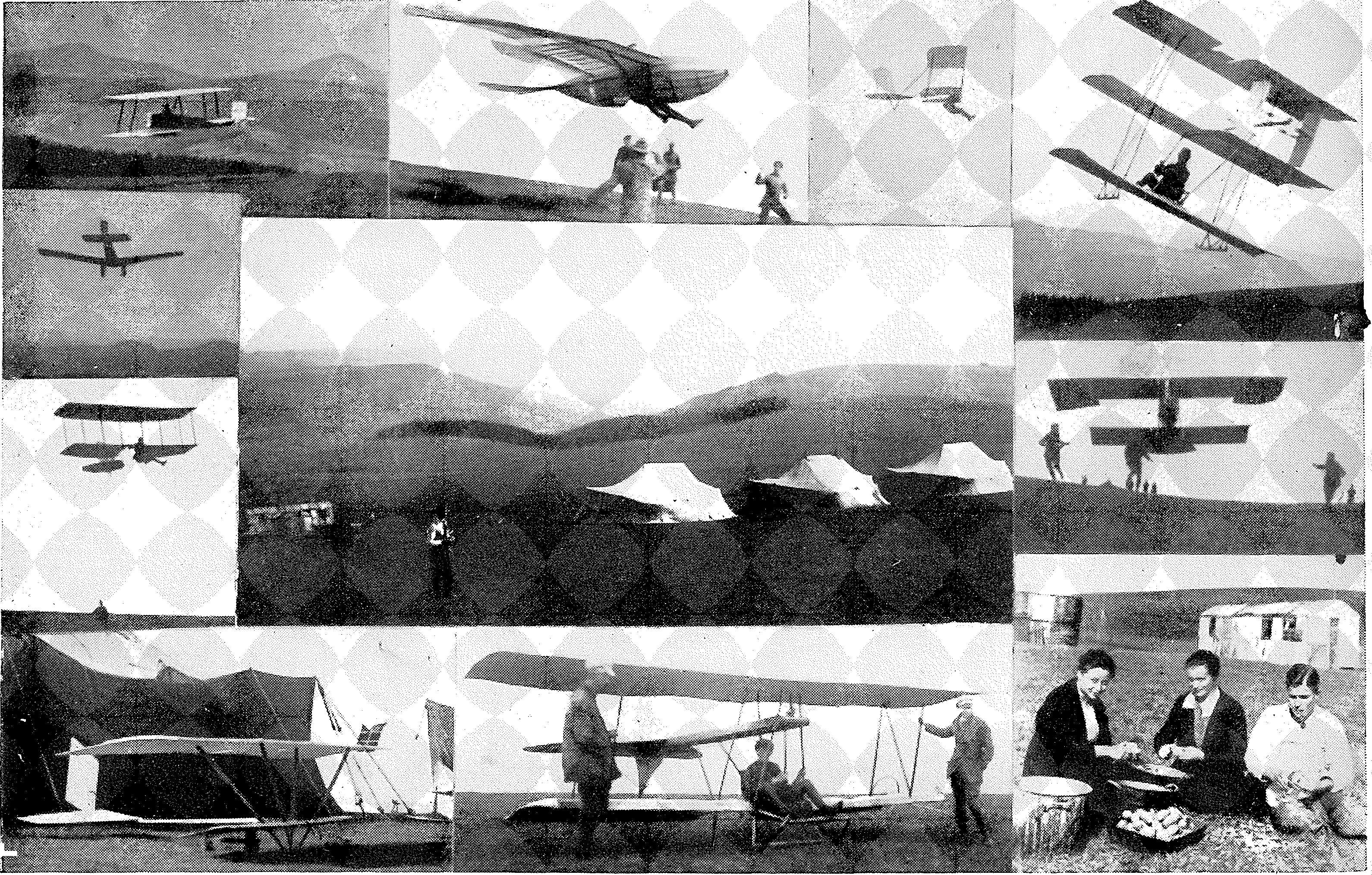

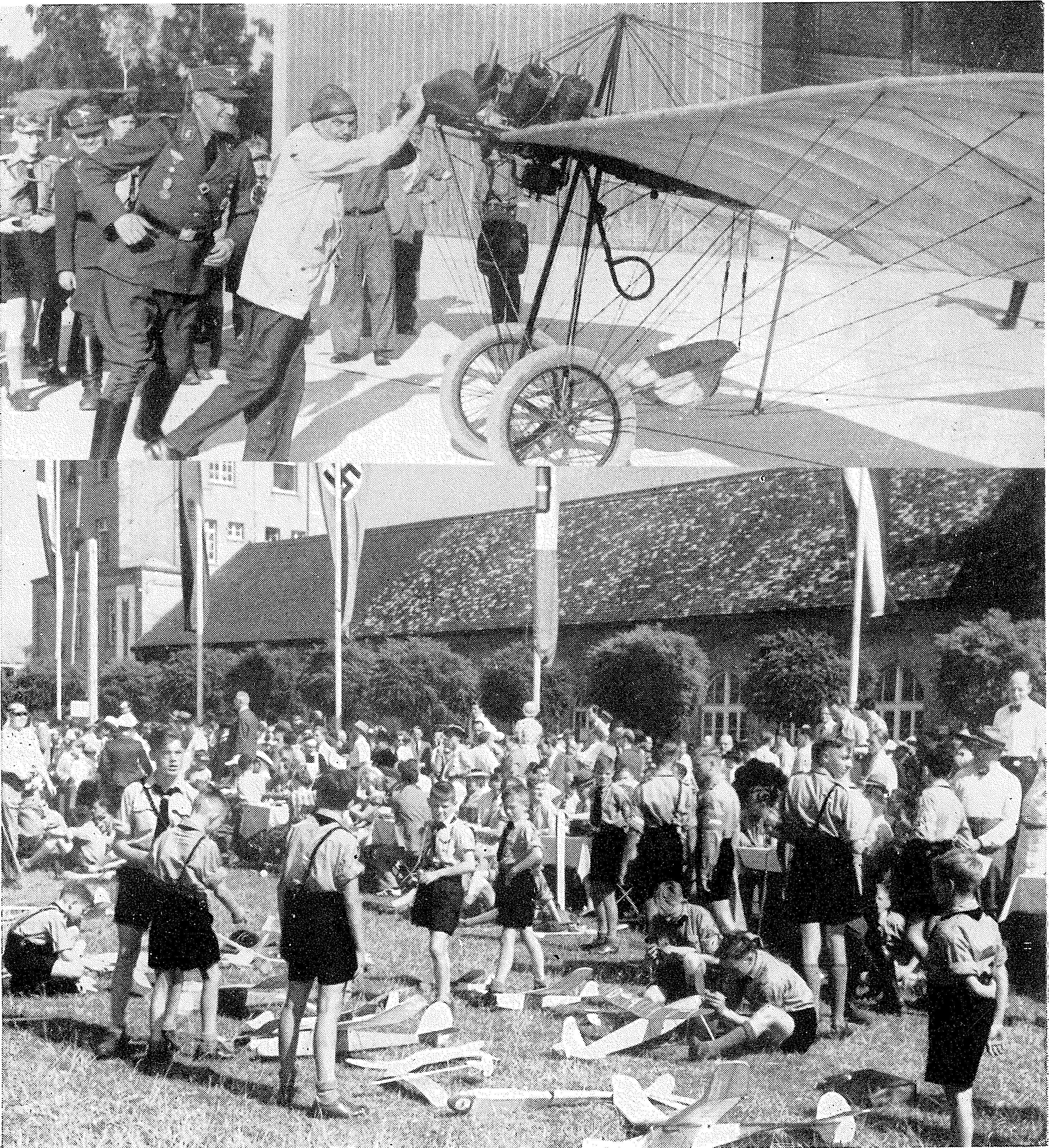

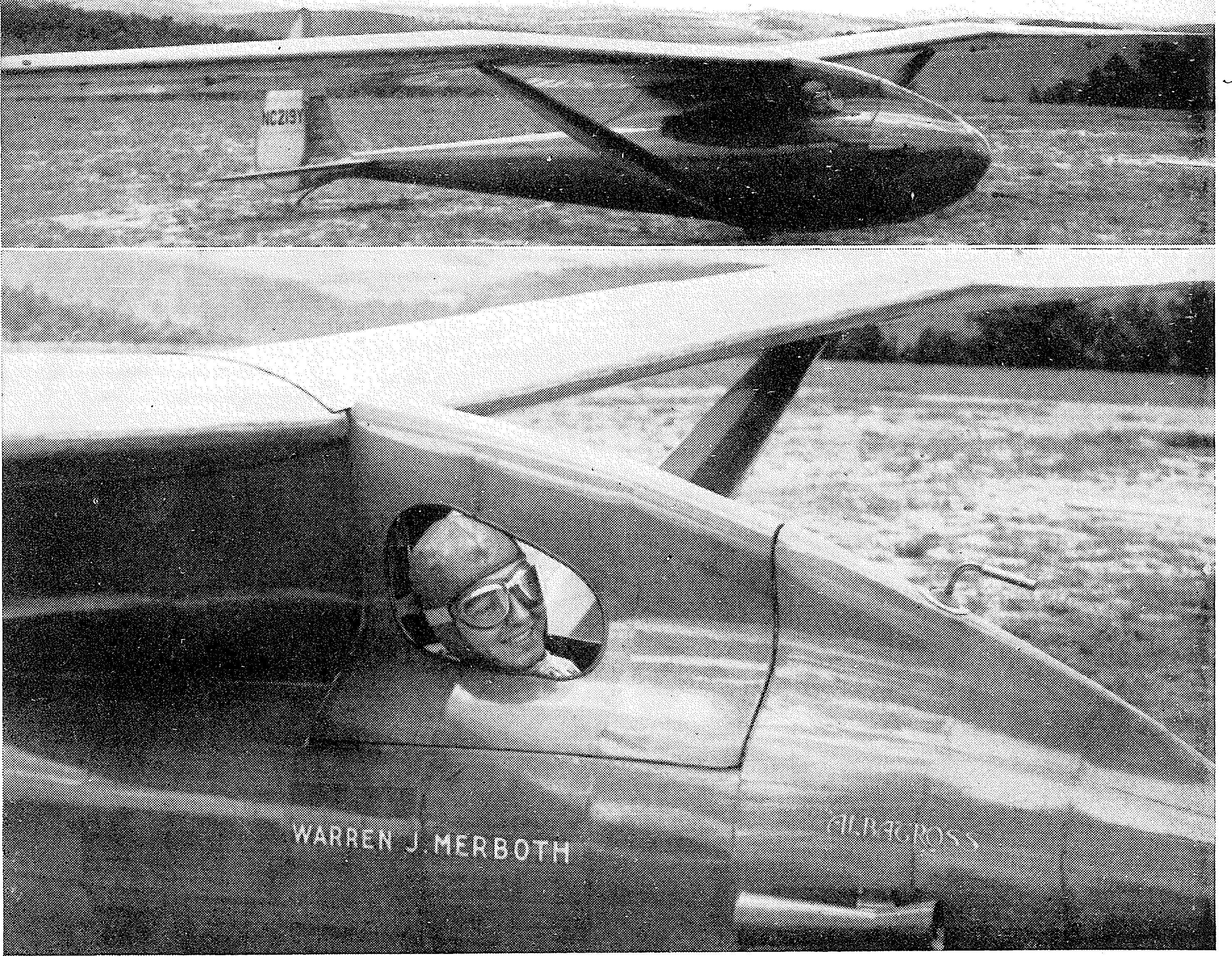

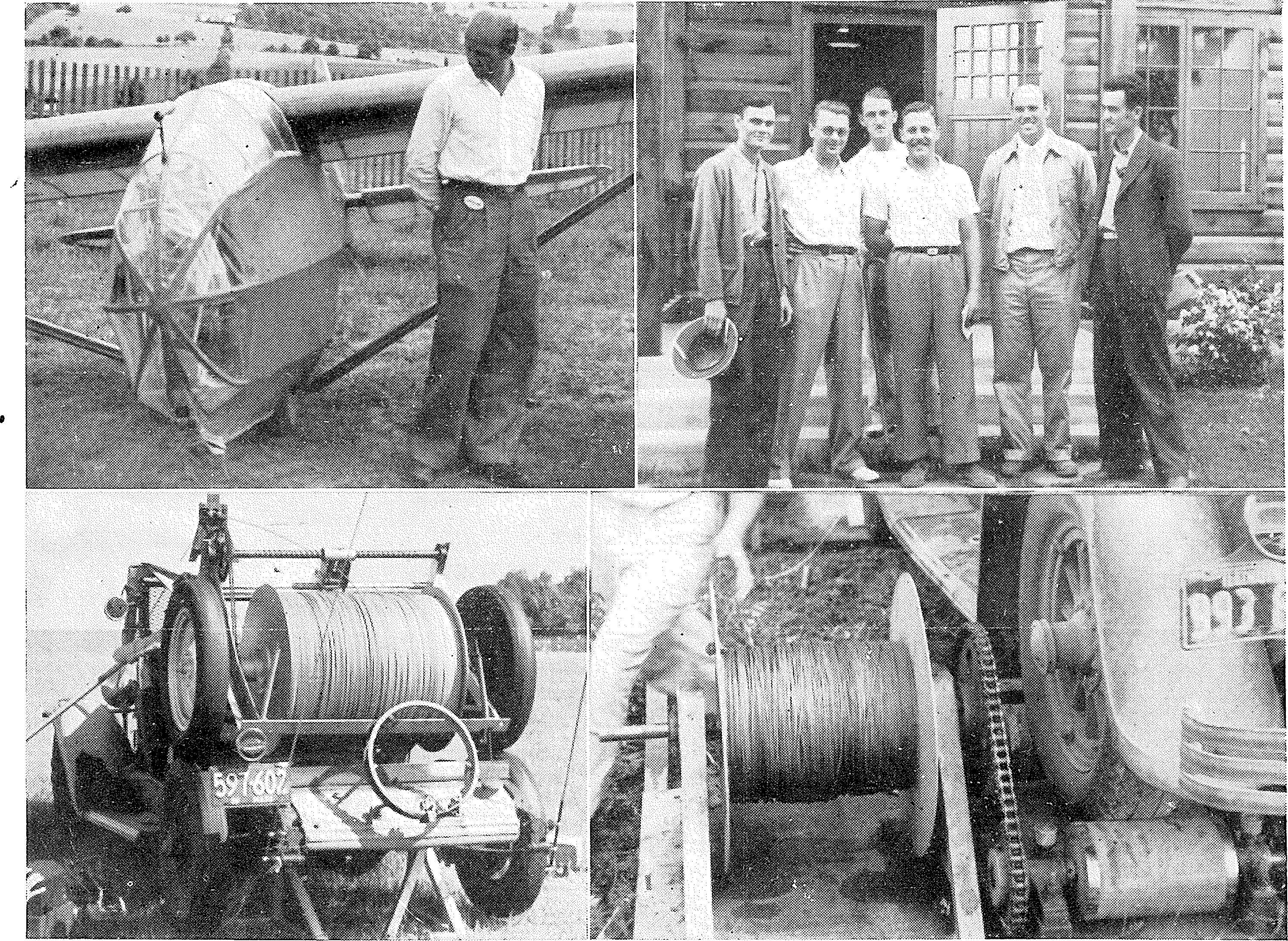

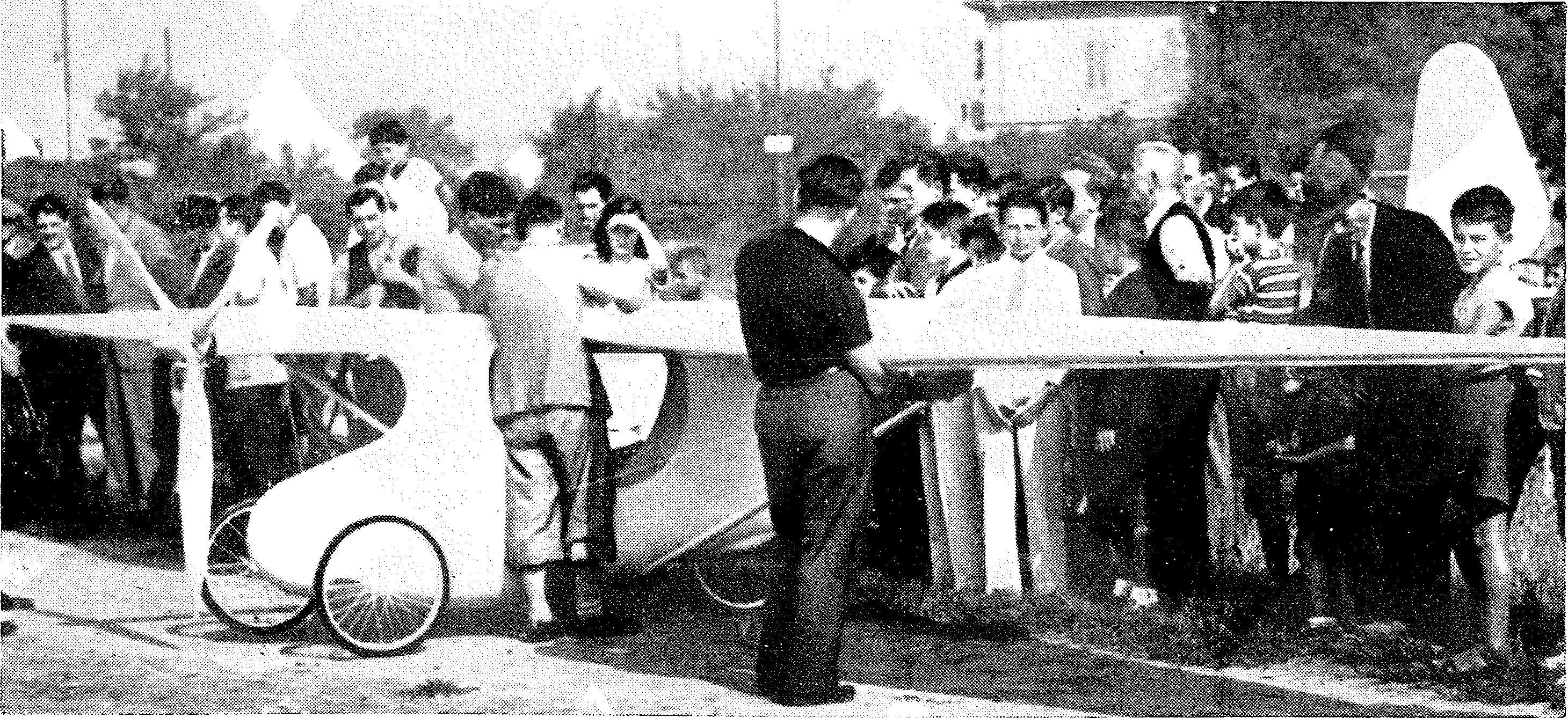

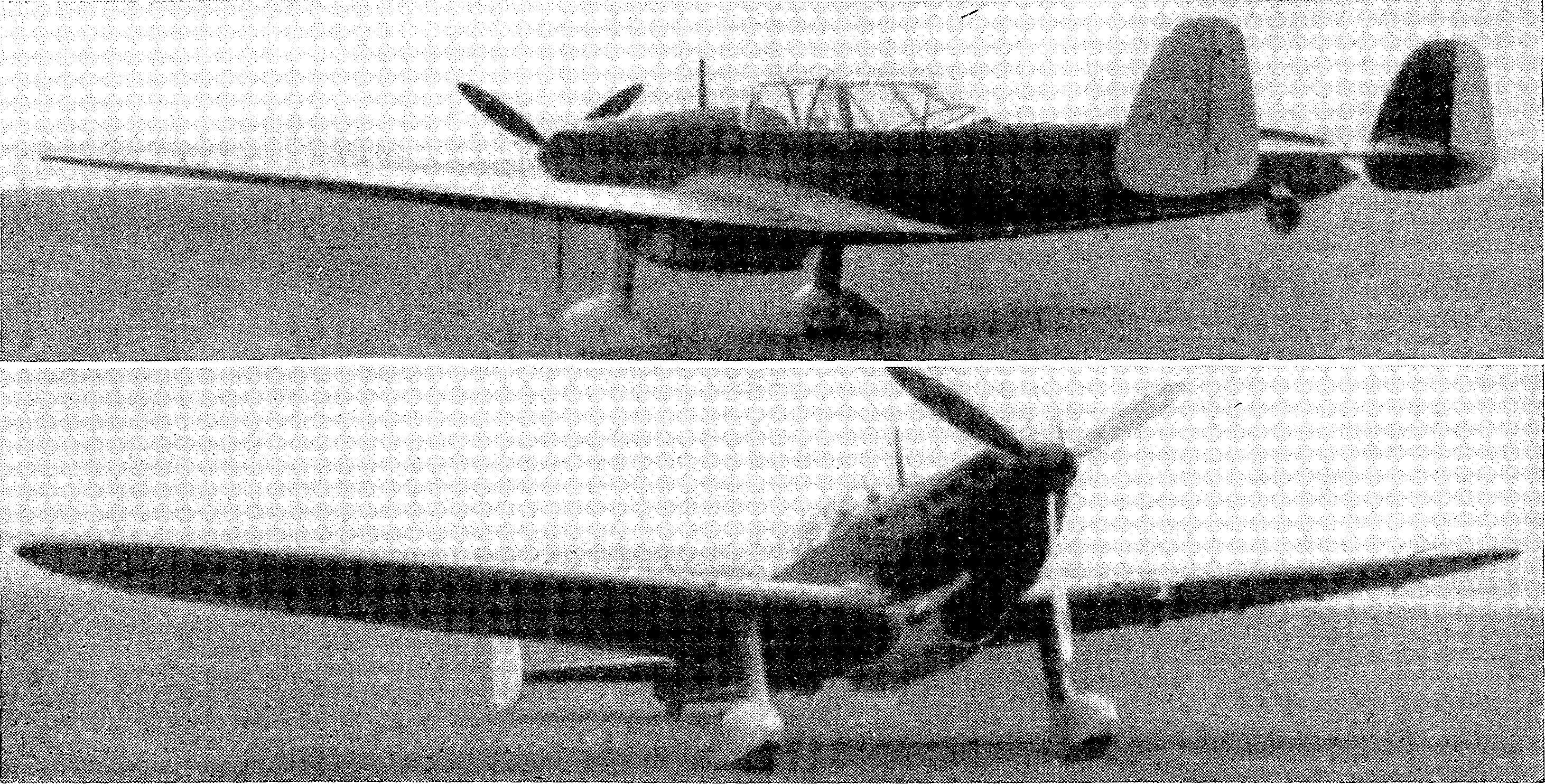

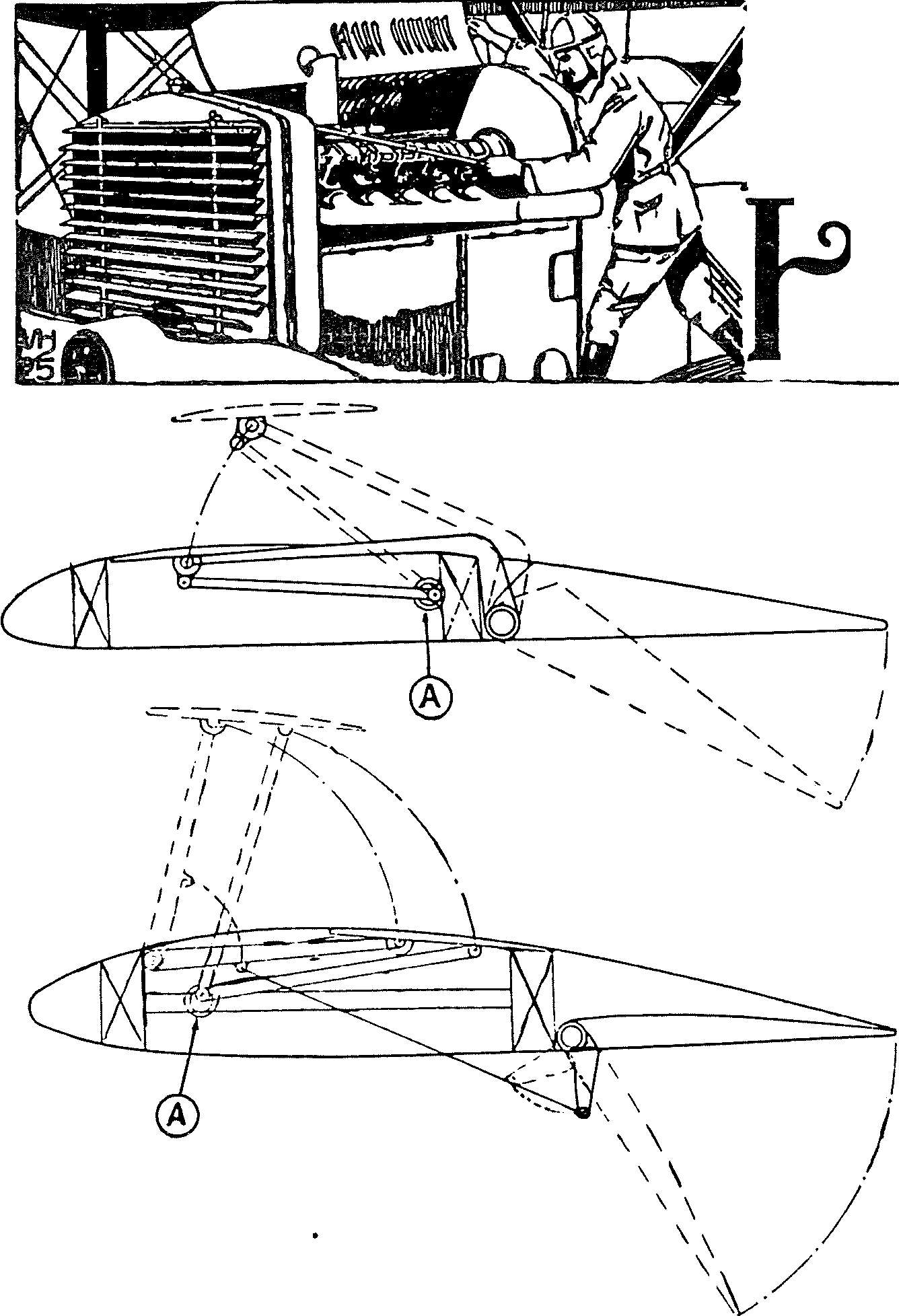

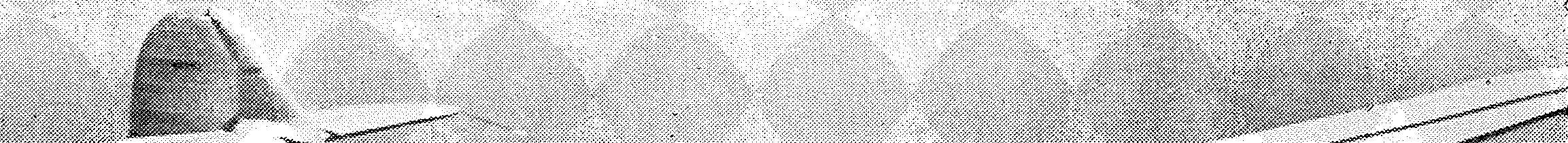

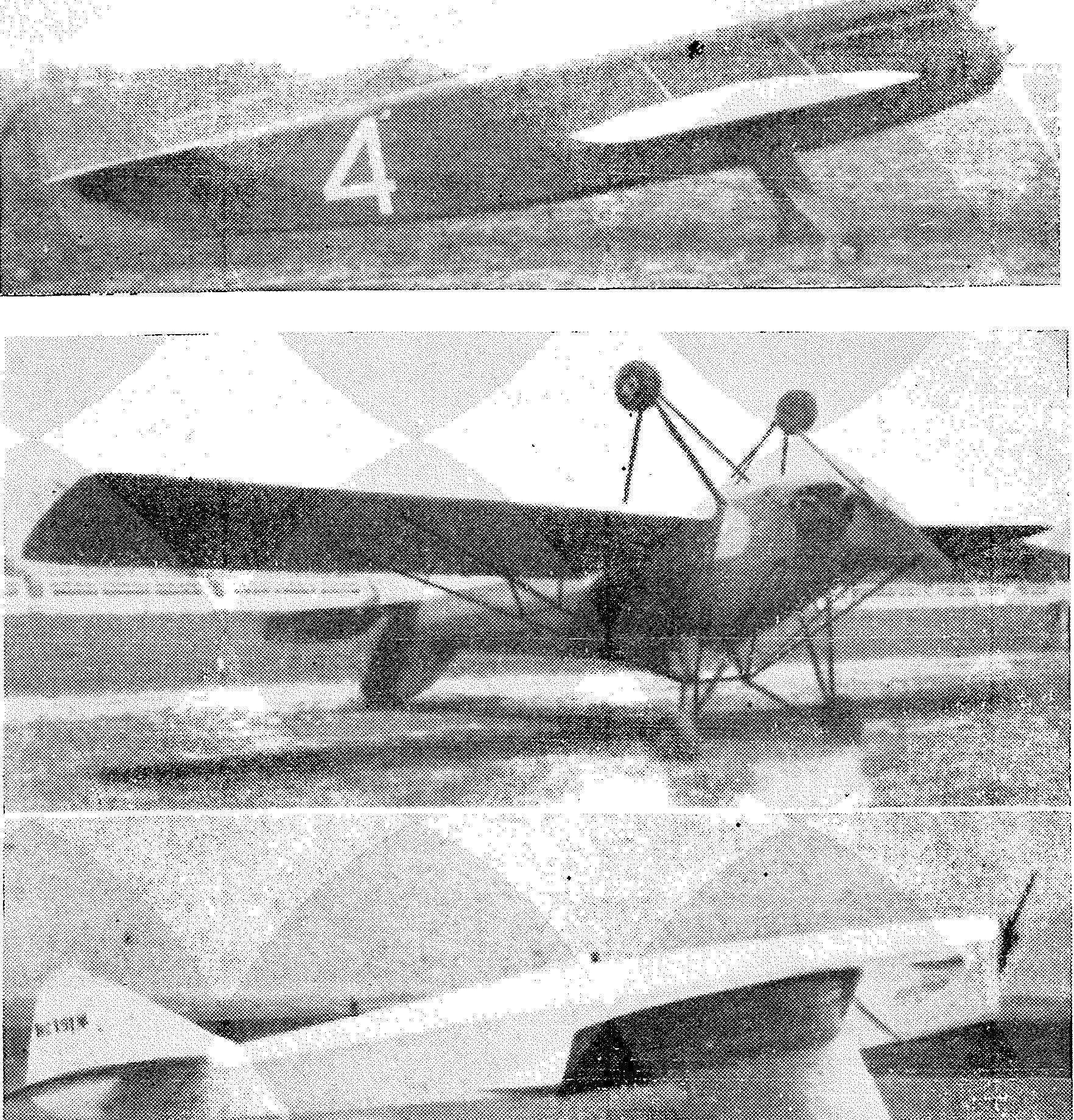

Onigkeit Muskelflugzeug.

Onigkeit, Leipzig, ein alter Vorkriegsflieger, hat in aller Stille, ganz auf sich selbst angewiesen, eine neue Flugzeugart gebaut. Der Vortrieb wird durch 4 am hinteren Ende der Tragflächen angelenkte Teilflächen bewirkt, die durch eine Nockenwelle mit um 180° versetzten Nocken angetrieben werden. Die Nockenwelle wird durch Fußantrieb betätigt.

Spannweite 15,5 m, Länge 9 m, Tragfläche 20 nr, bewegte Fläche 10 m2.

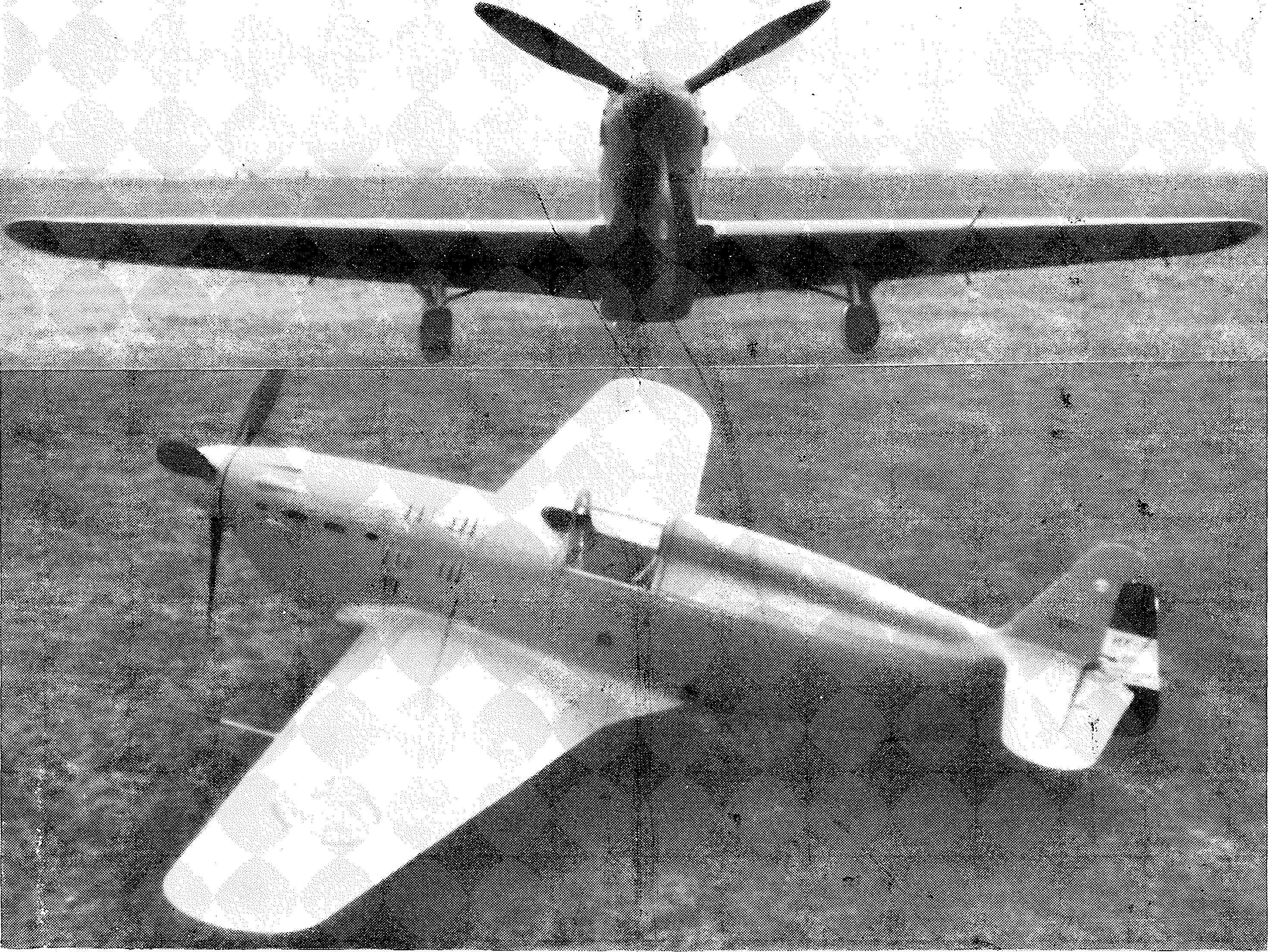

Auf diesem Gebiet sind eine Menge Vorschläge auf dem Papier

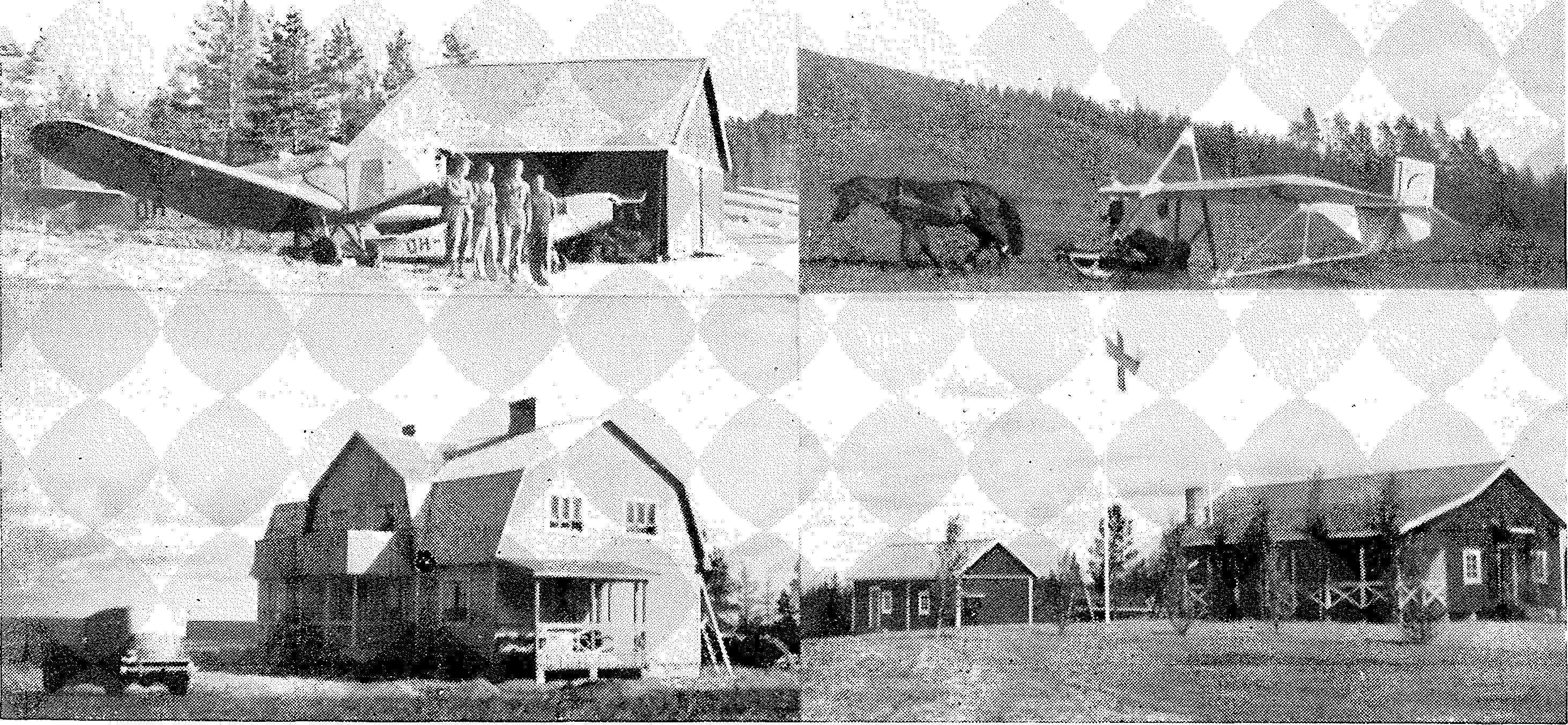

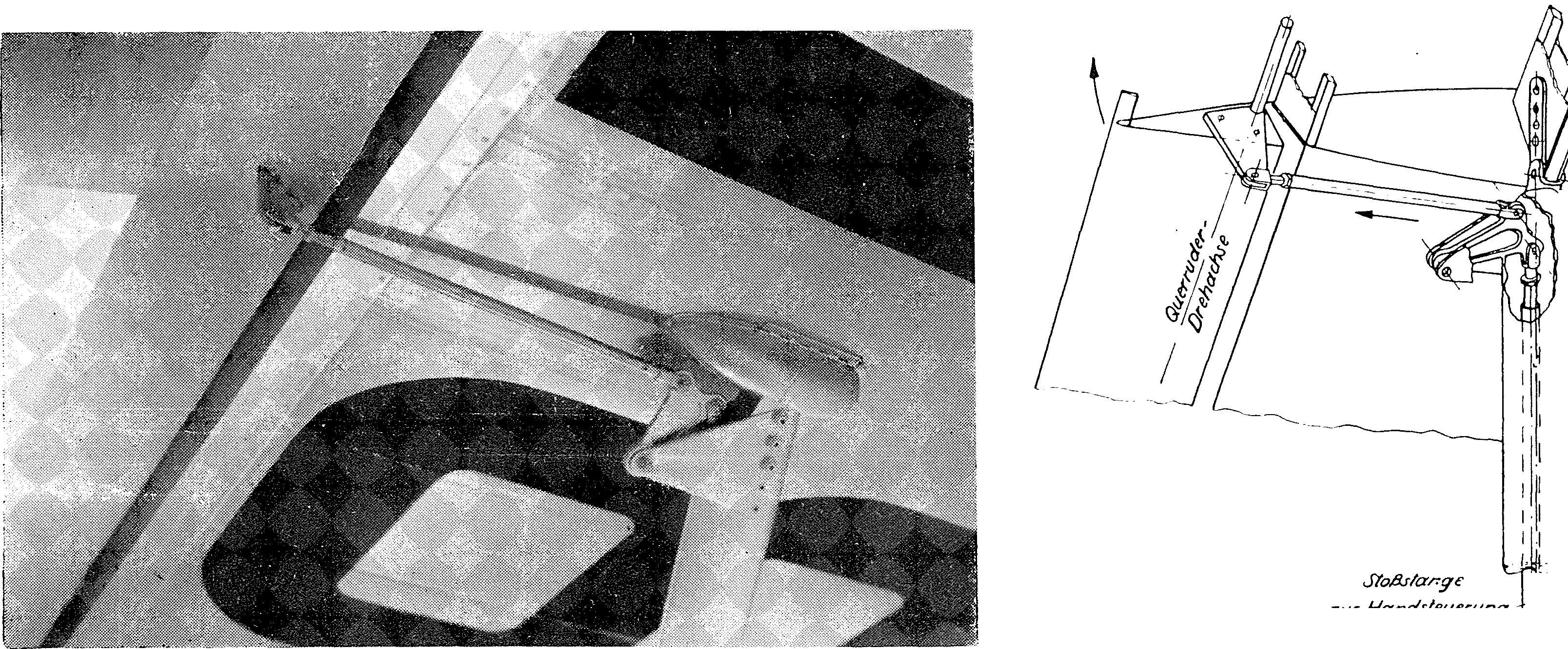

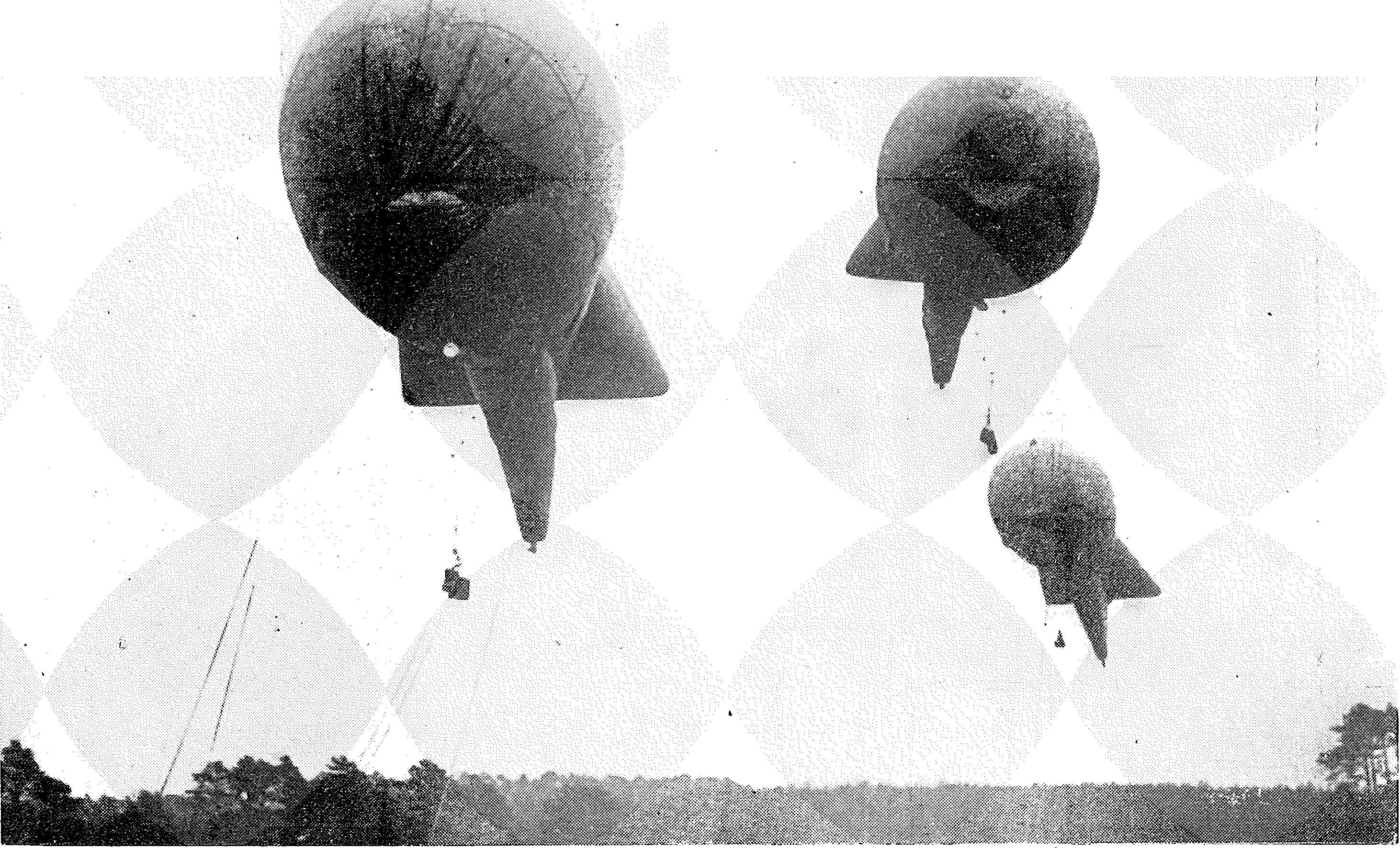

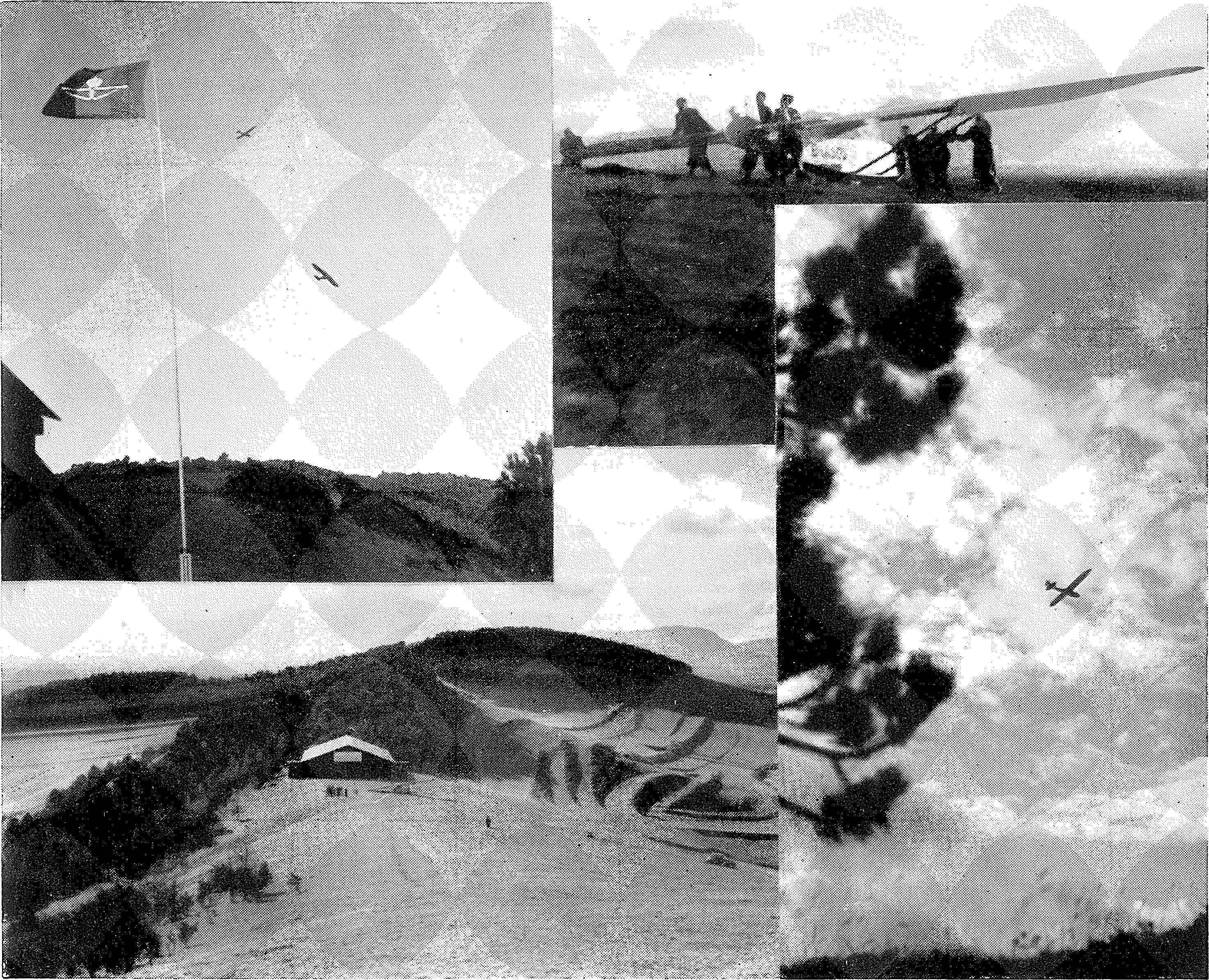

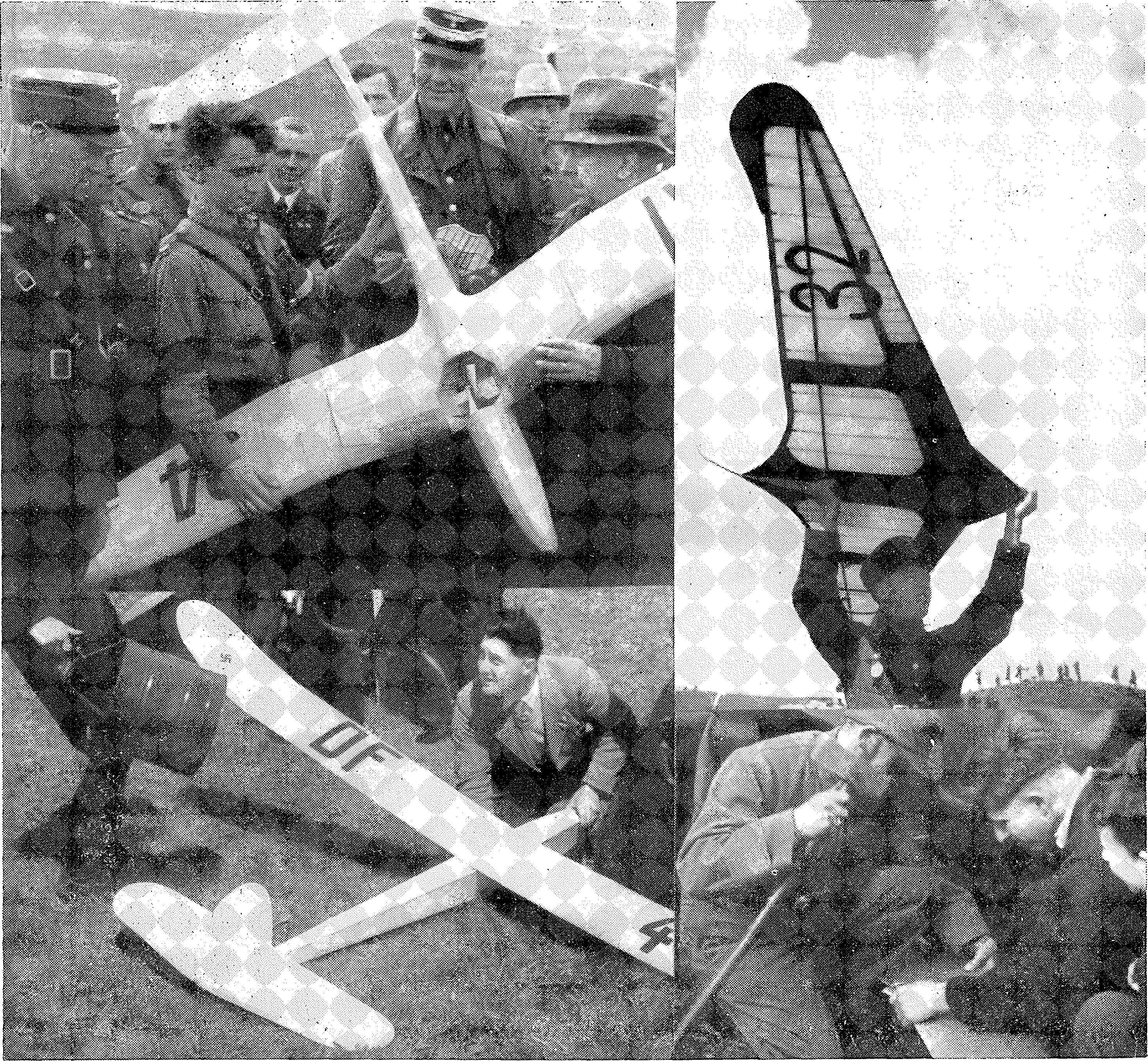

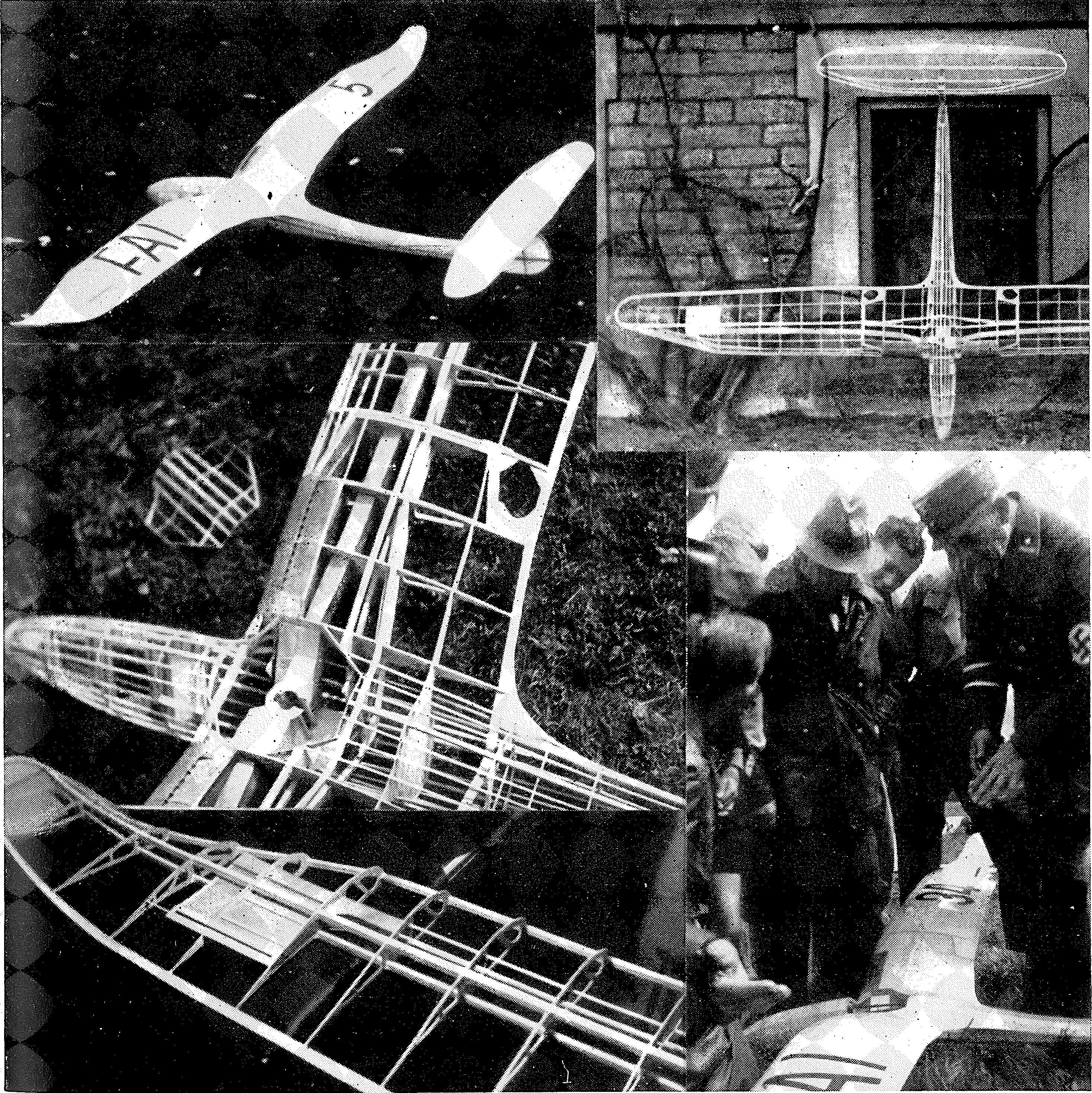

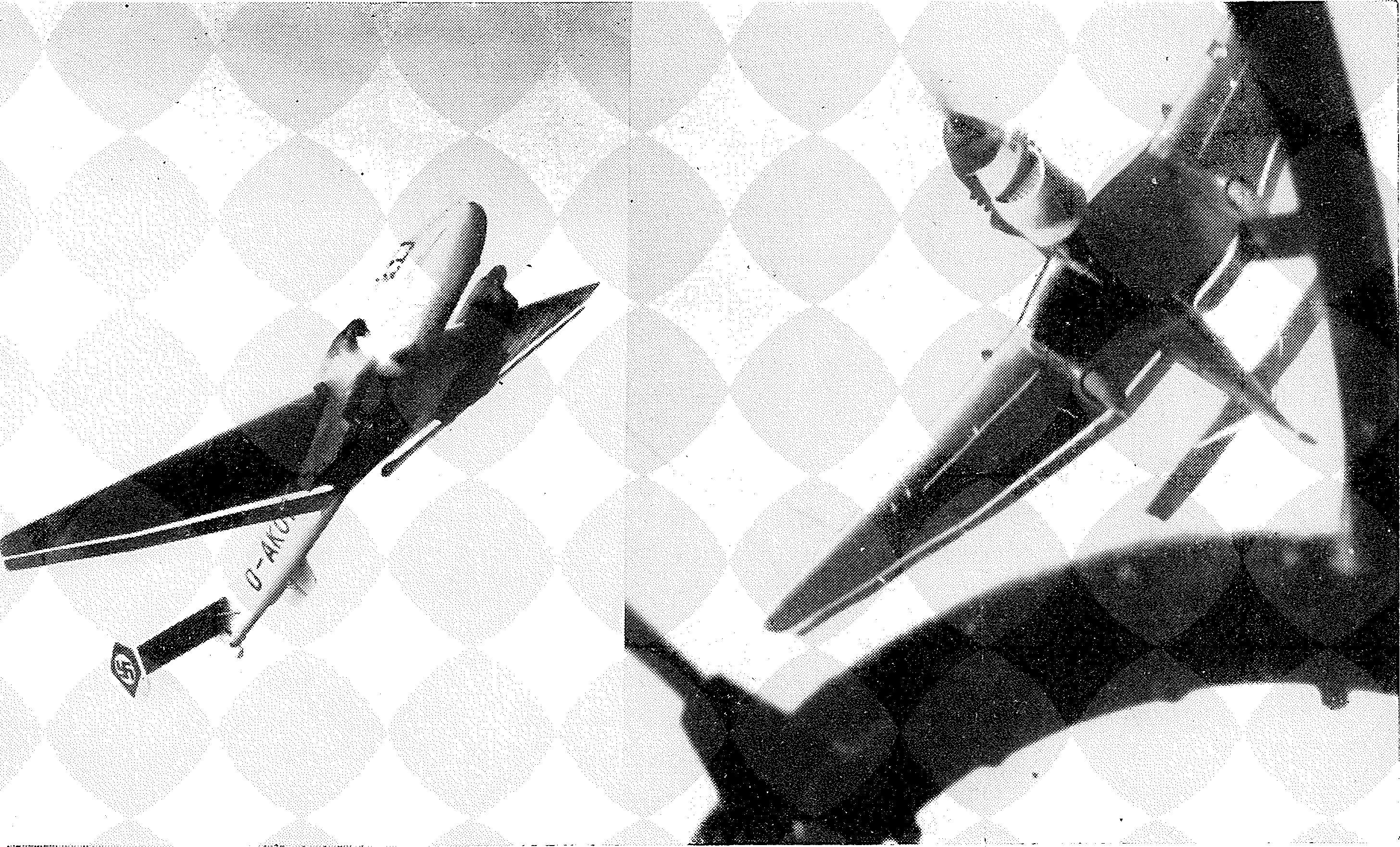

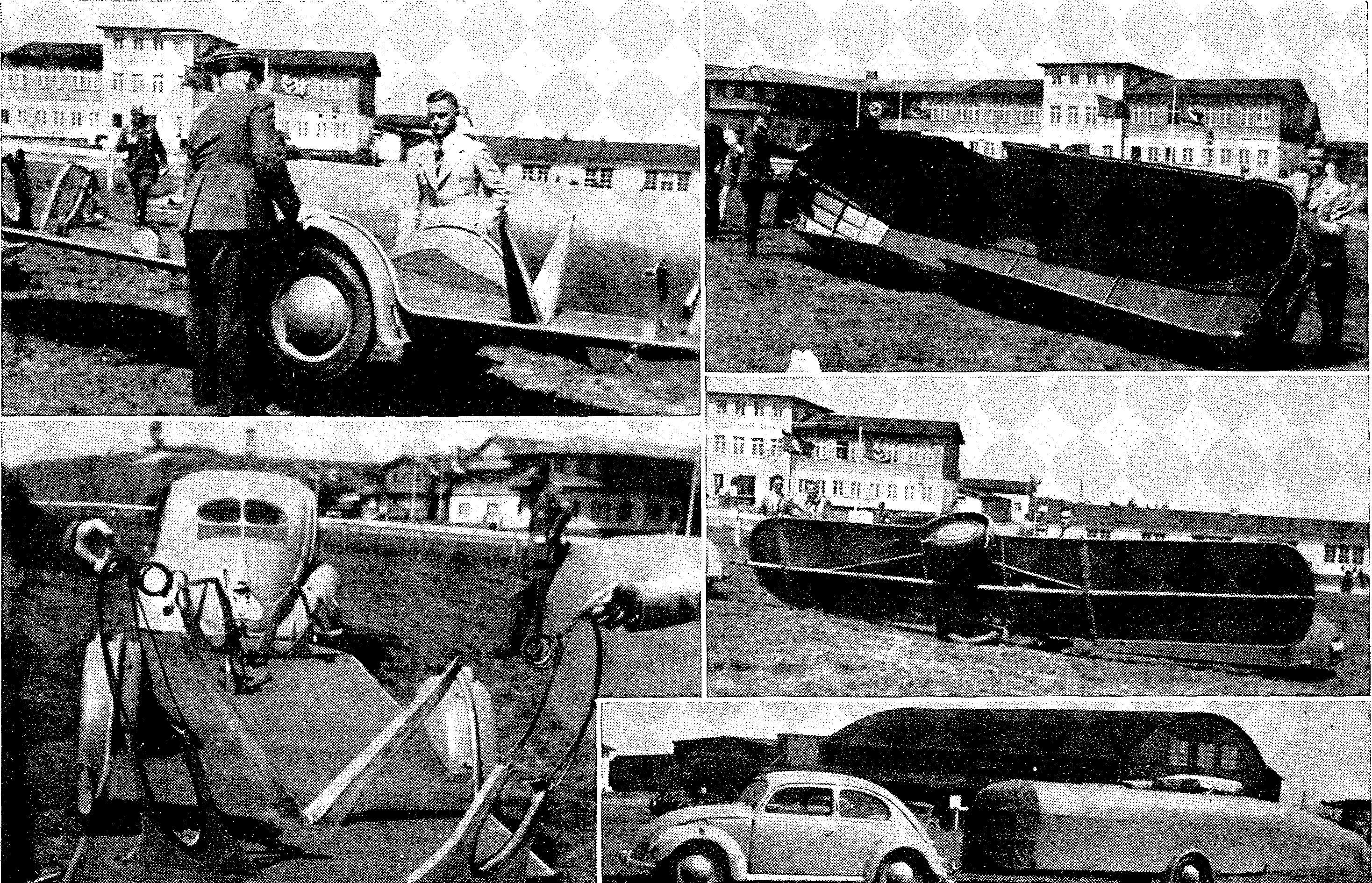

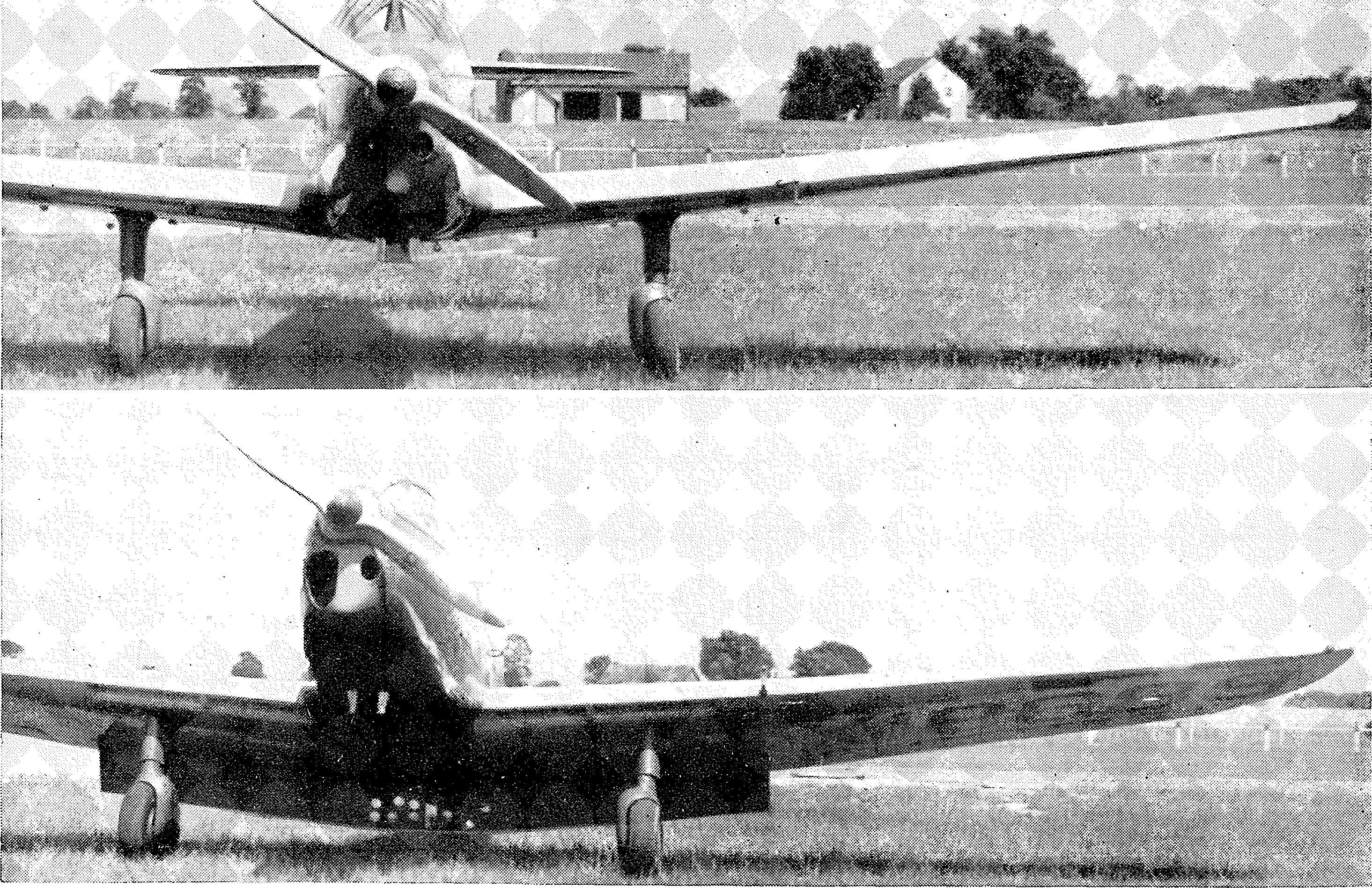

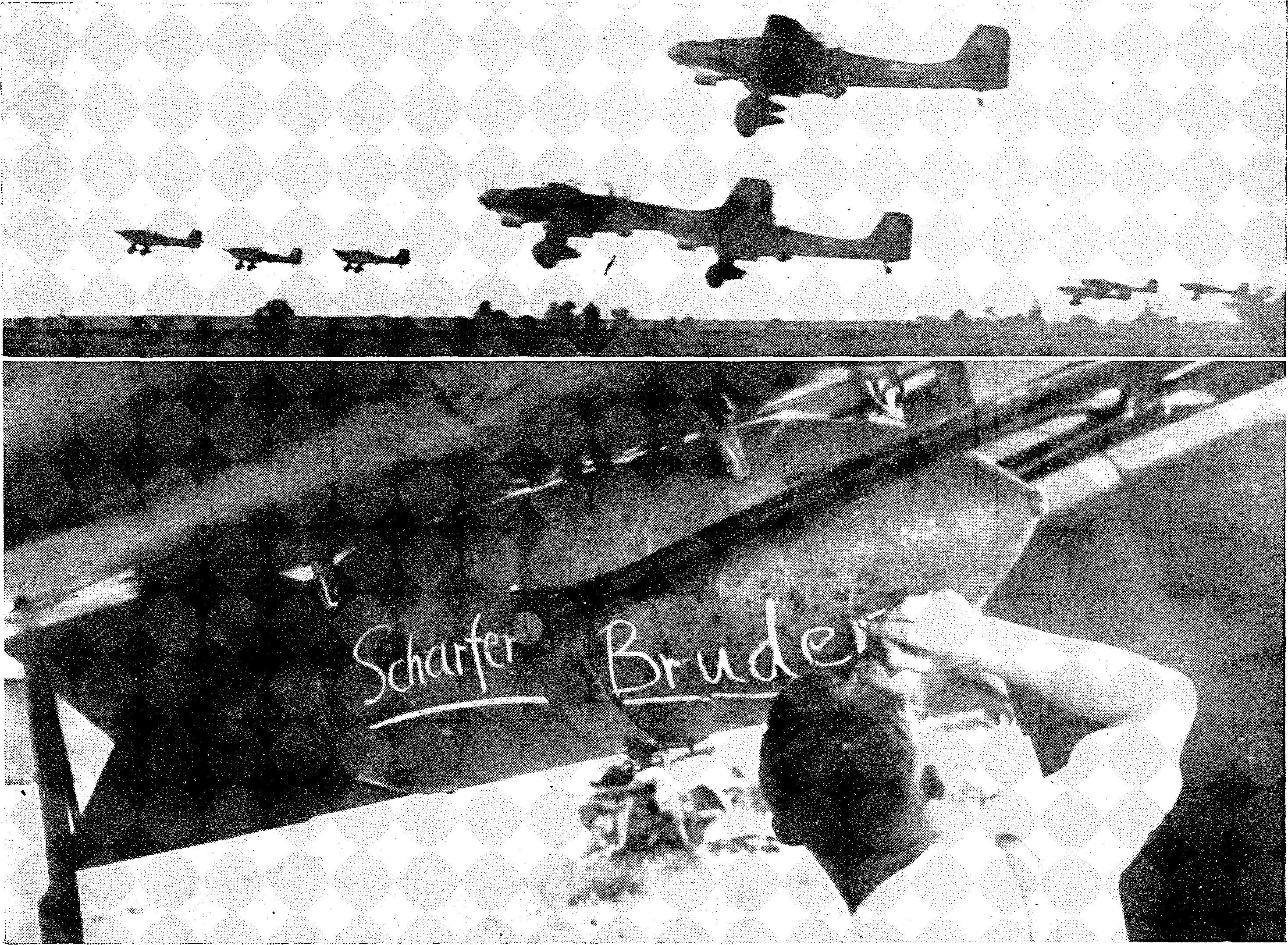

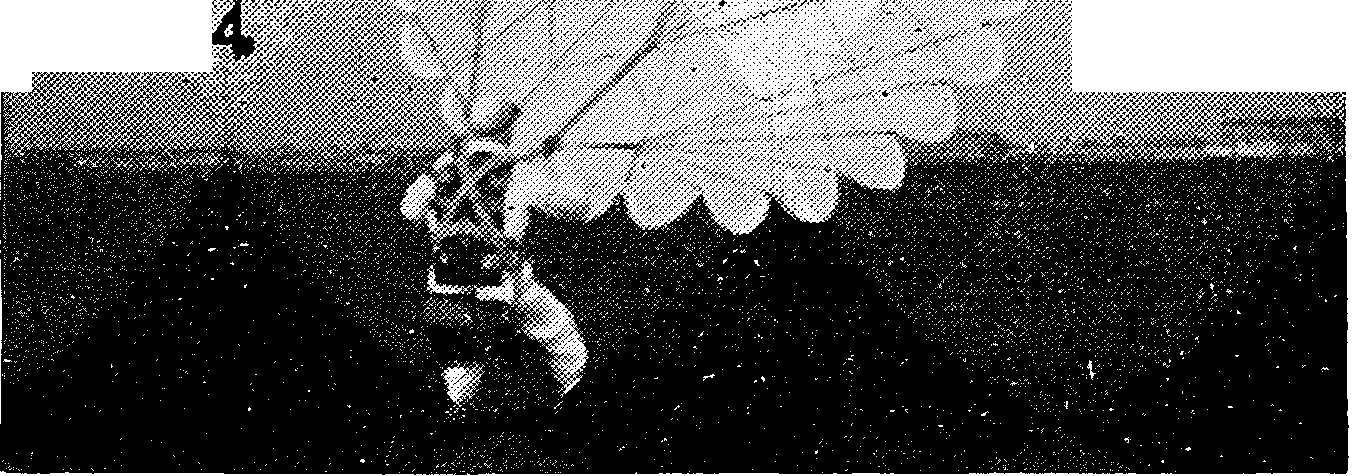

Onigkeit Muskelflugzeug. Oben links: Erster Start mit 600-fädigem Seil ohne Querruder in der Ebene von Leipzig am 15. 8. 32. Rechts: Start mit 600-fädigem Seil am 5. 5. 38 in 300 m Höhe mit Querruder. Nockenwellen durch Fußantrieb bewegt. Unten: Ansicht von hinten.

gemacht worden. Aber zum Bauen und zum Fliegen haben sich nur einzelne durchgerungen. Wenn auch die Erfolge dieser Versuche bescheiden sind, so sind sie doch weit mehr, als die vielen theoretischen Erörterungen, die auf dem Papier stehen geblieben sind. Aber bei all diesen Sachen ist es immer so: Der Prophet gilt nichts in seinem eigenen Vaterland und seiner eigenen Vaterstadt und findet dort immer am allerletzten eine Unterstützung. So scheint es auch bei dem alten Onigkeit gegangen zu sein. Aber Schwierigkeiten sind dazu da, daß sie überwunden werden. Hoffentlich setzt Onigkeit seine Versuche in dieser Richtung fort.

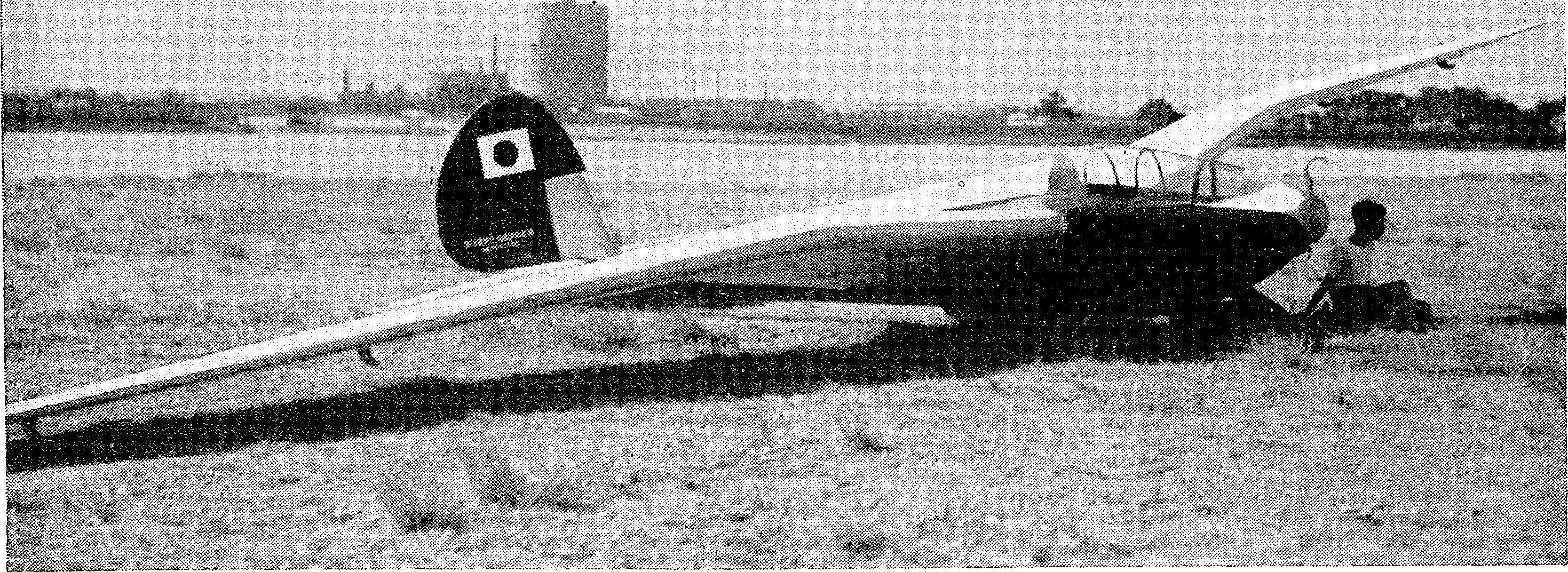

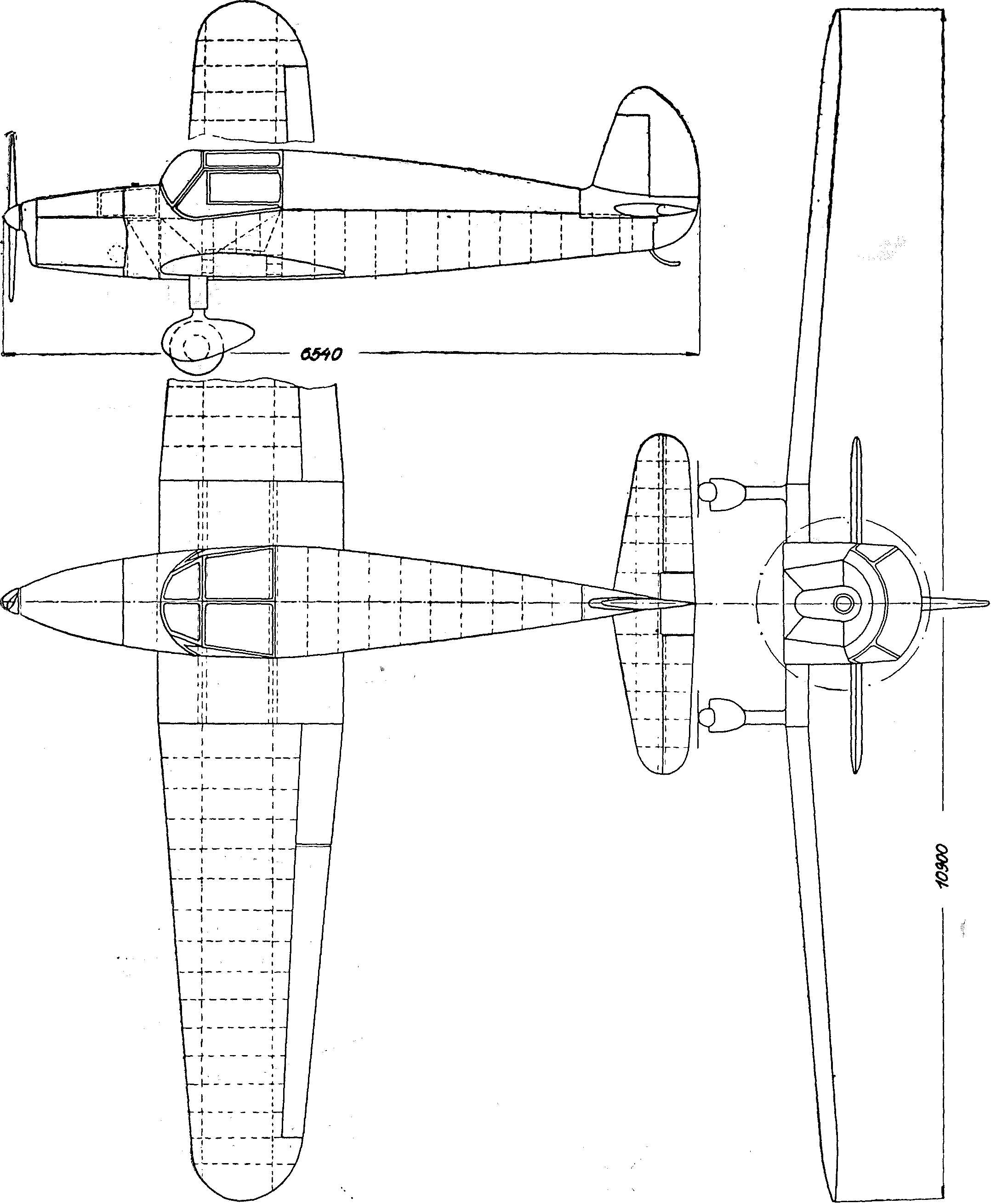

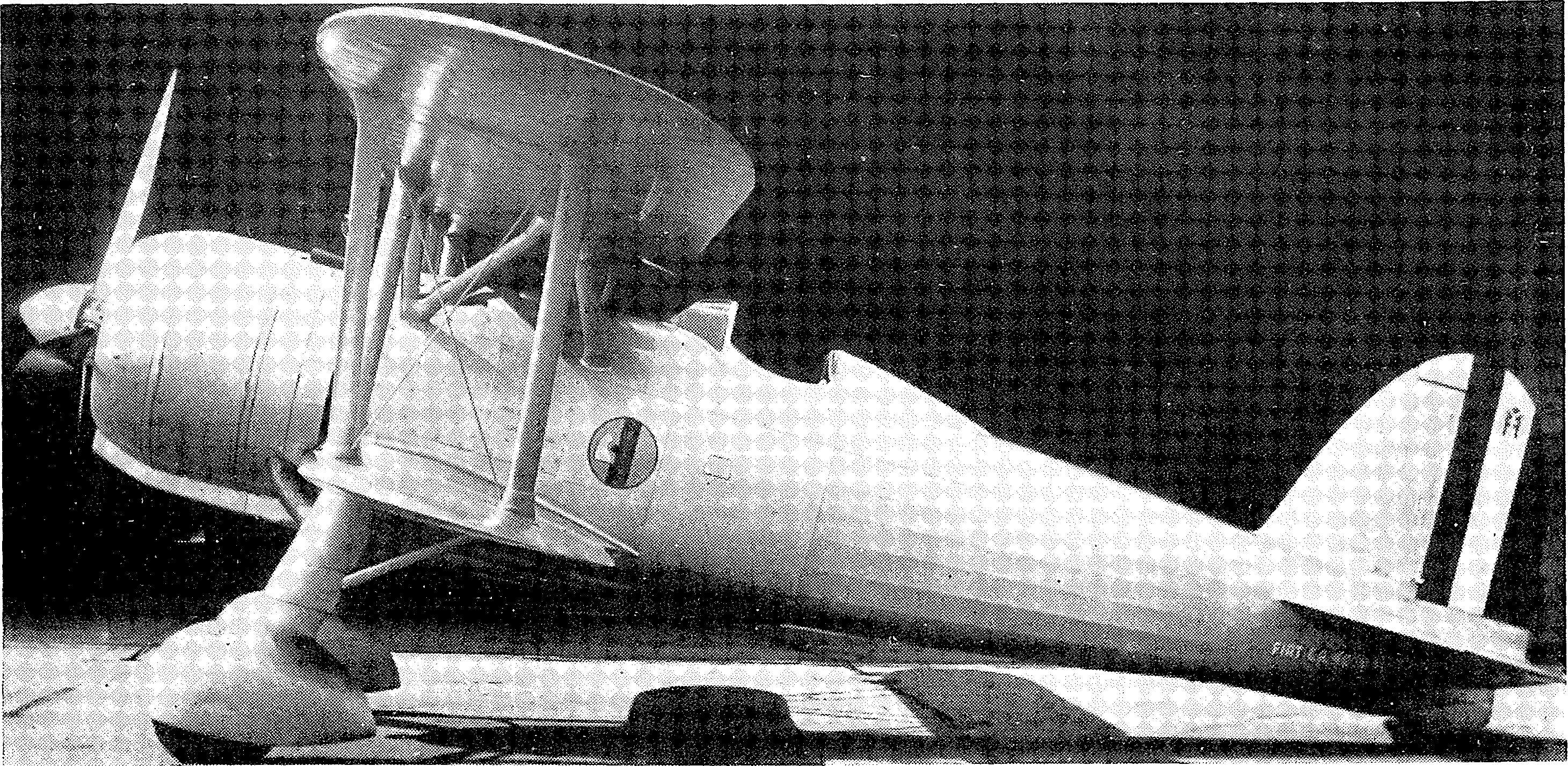

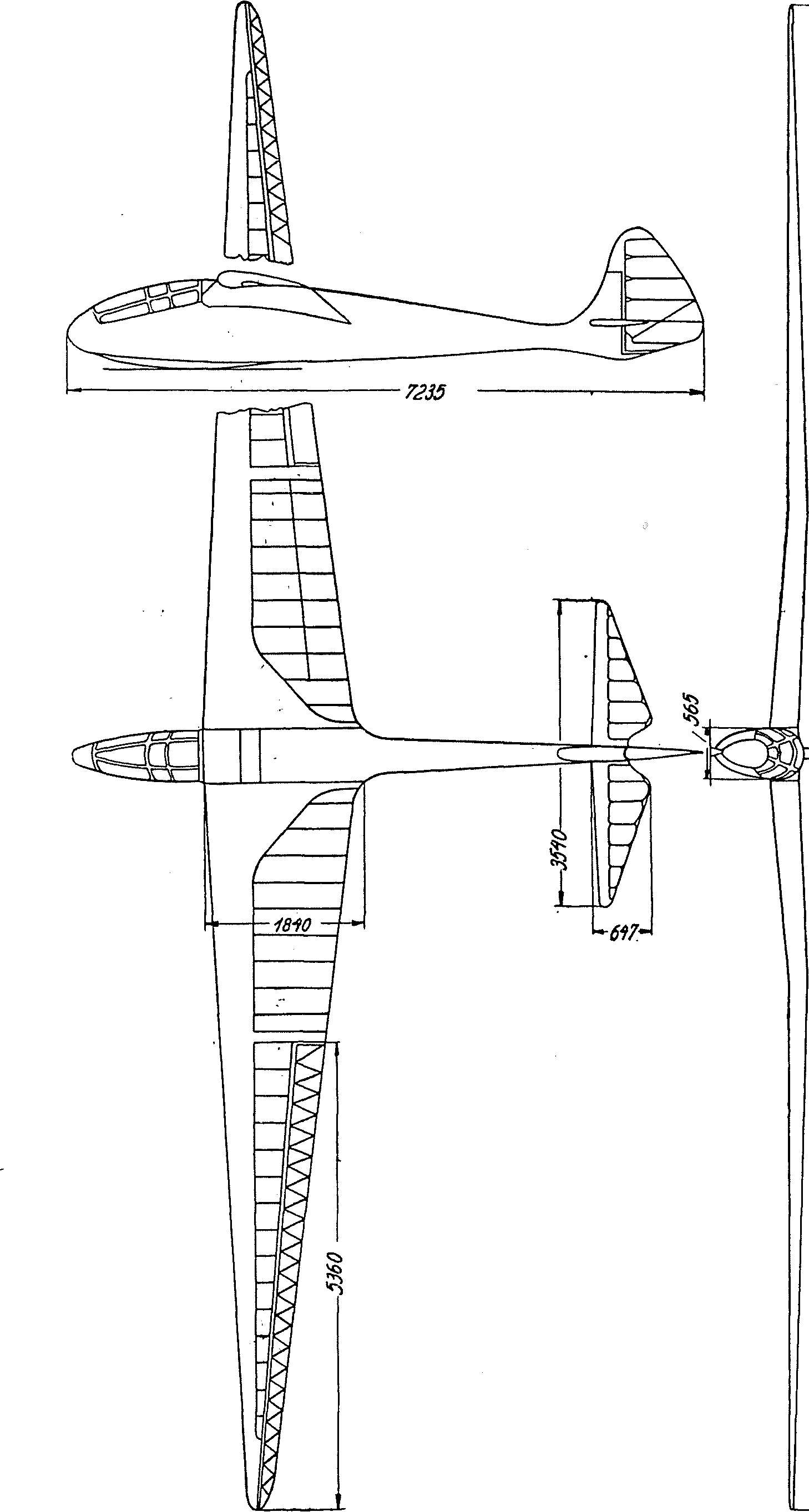

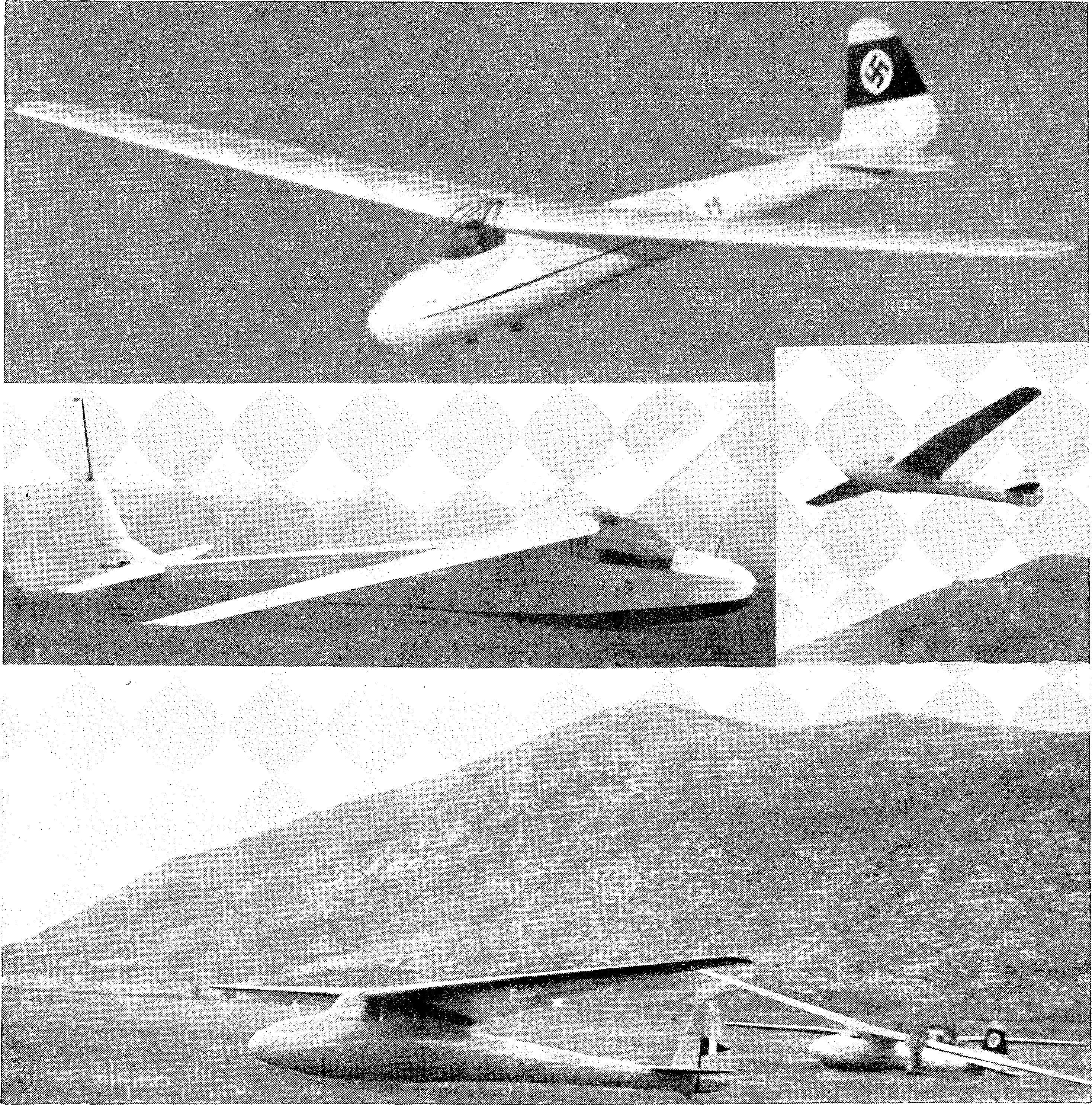

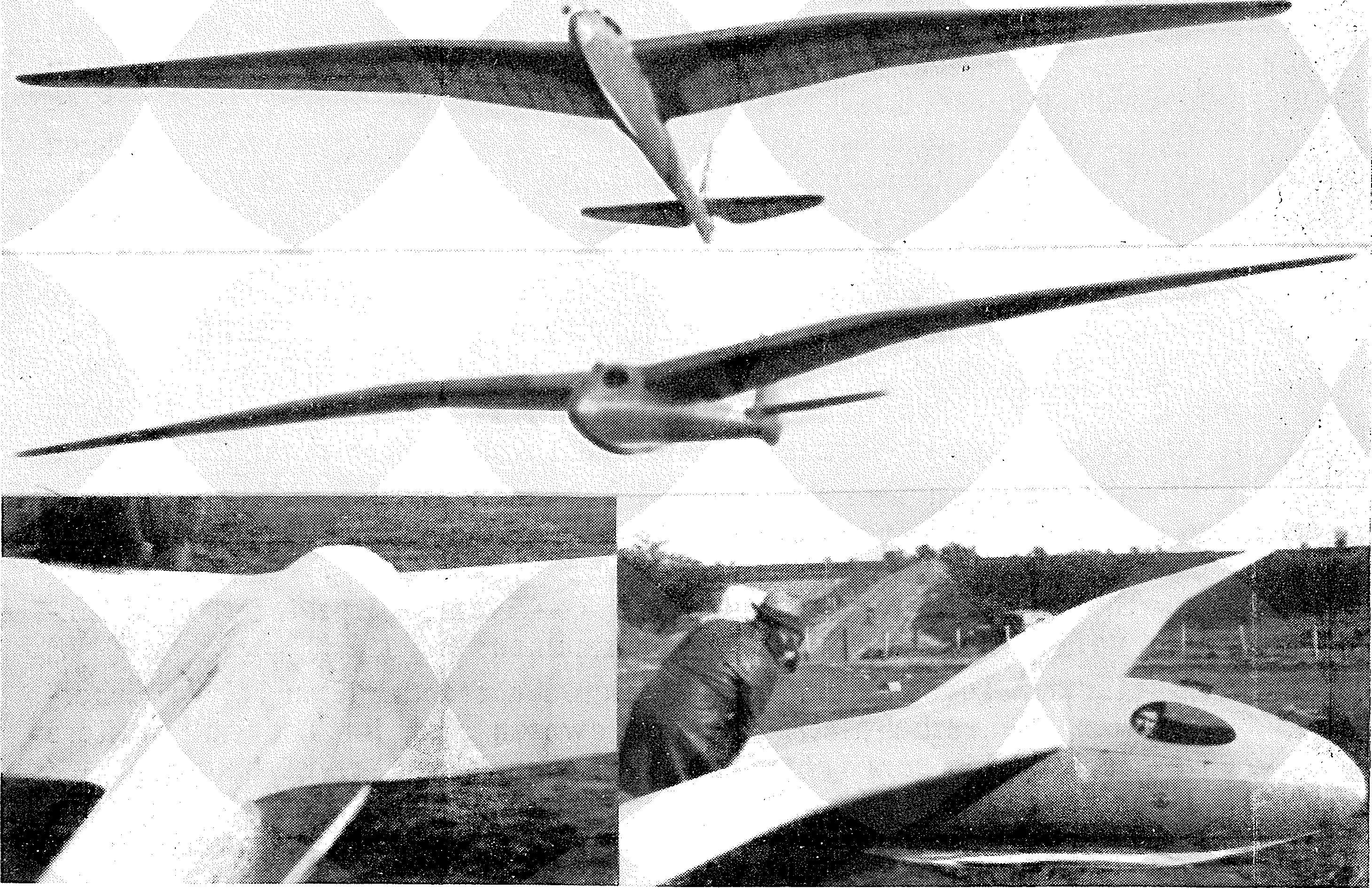

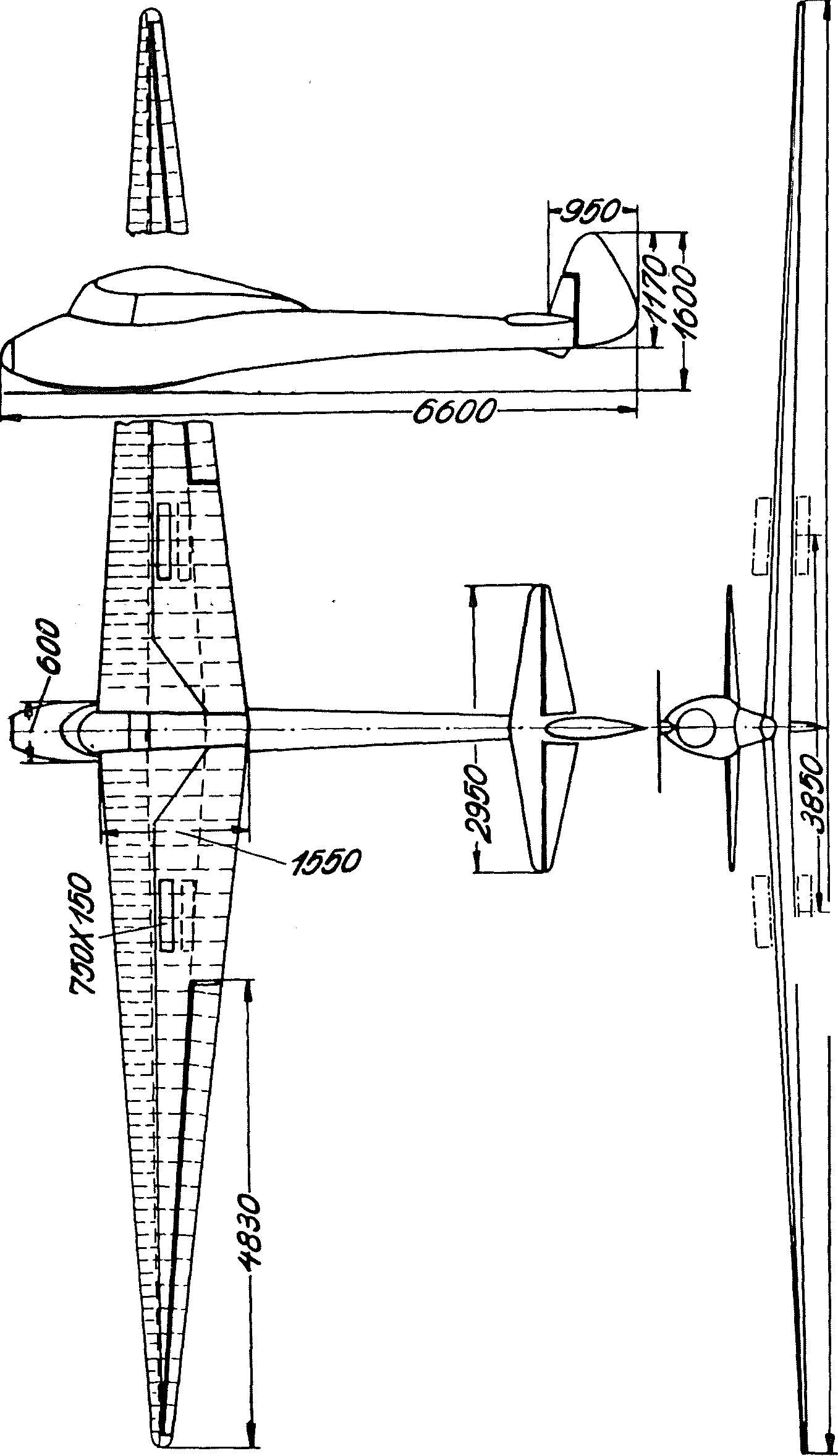

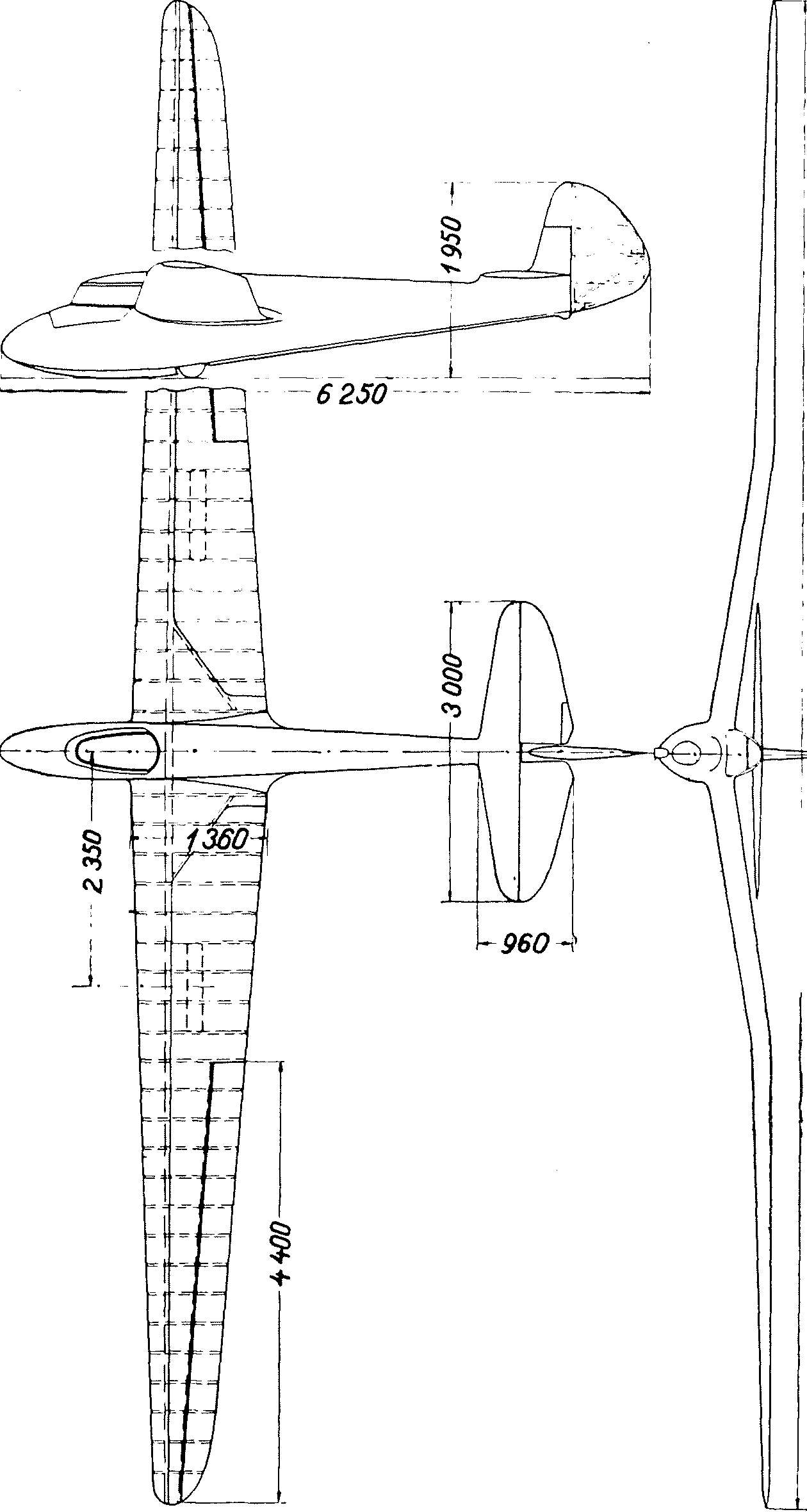

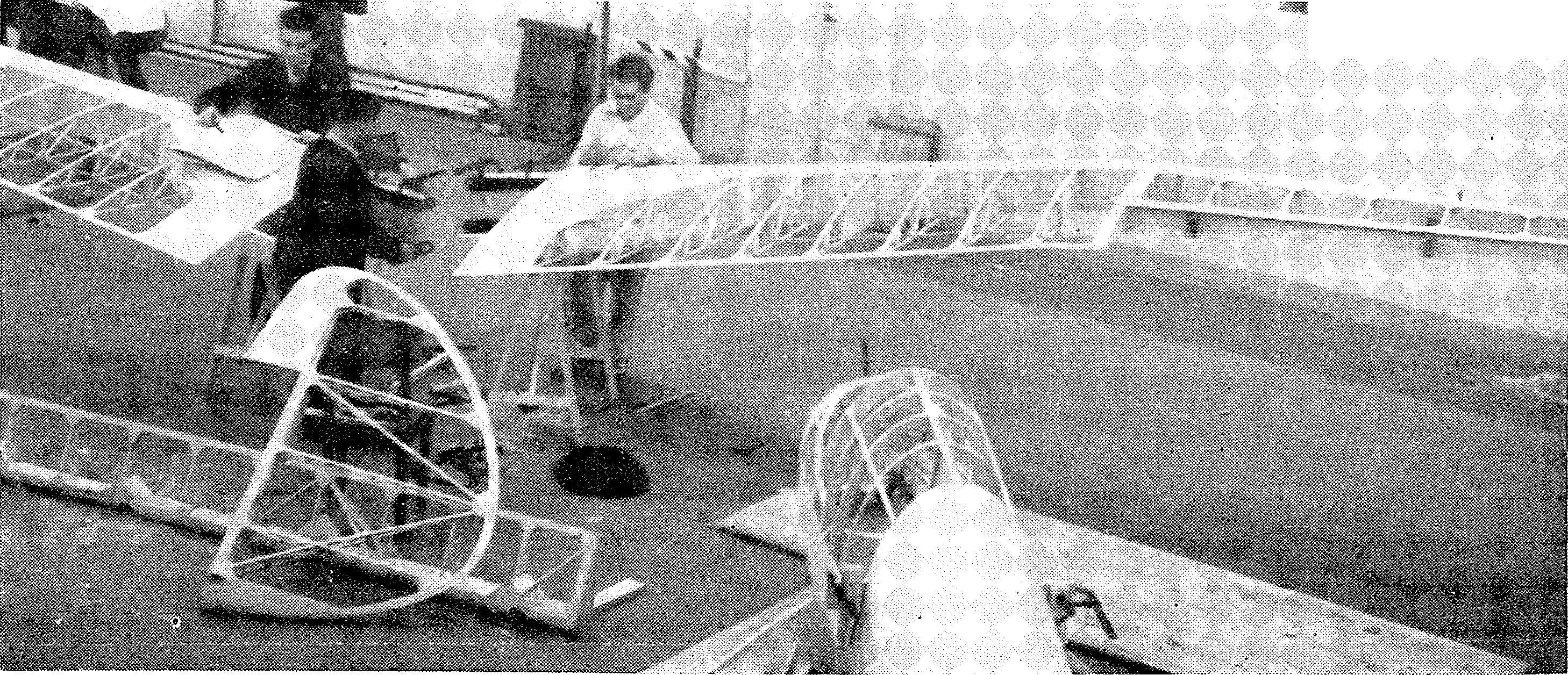

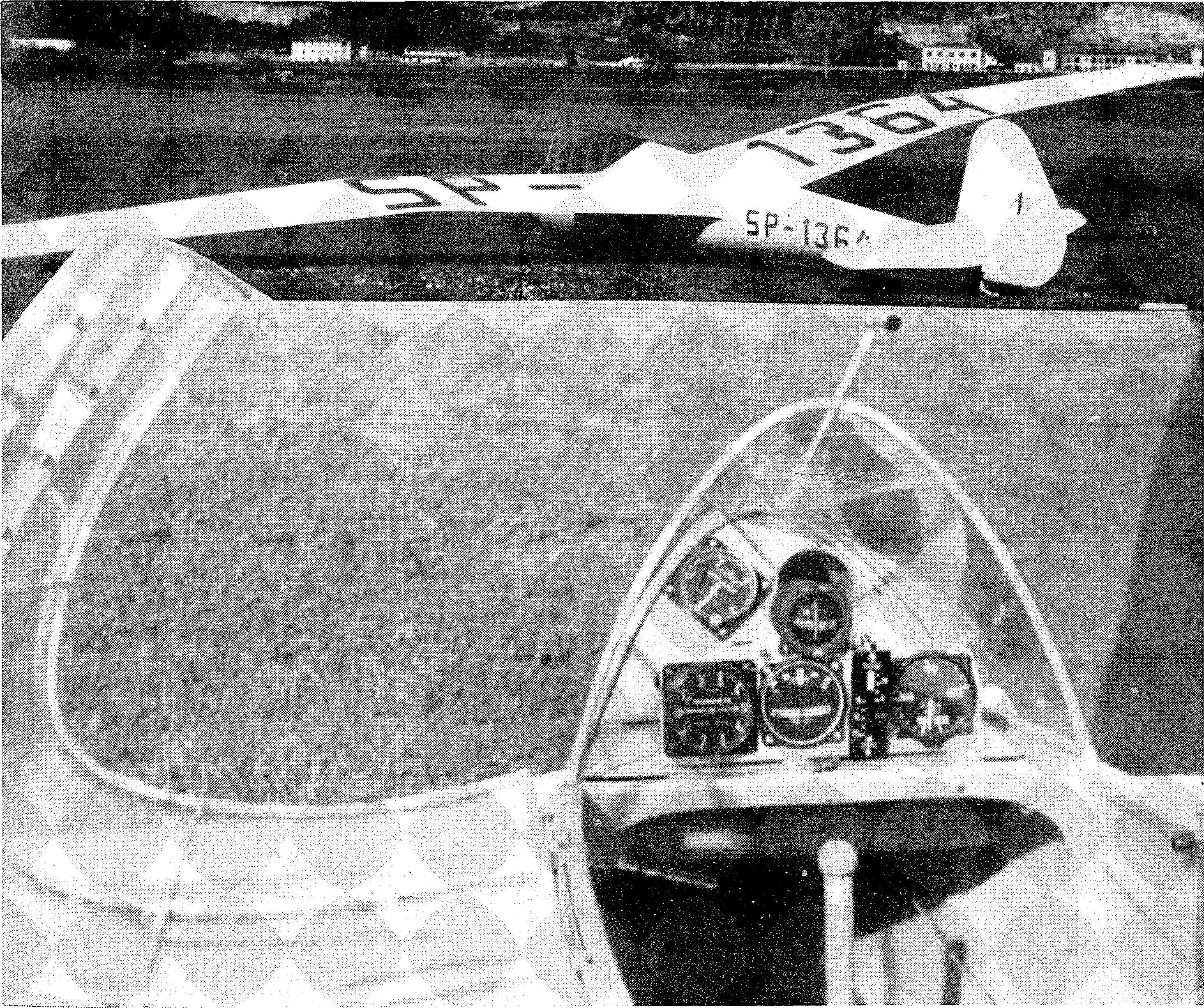

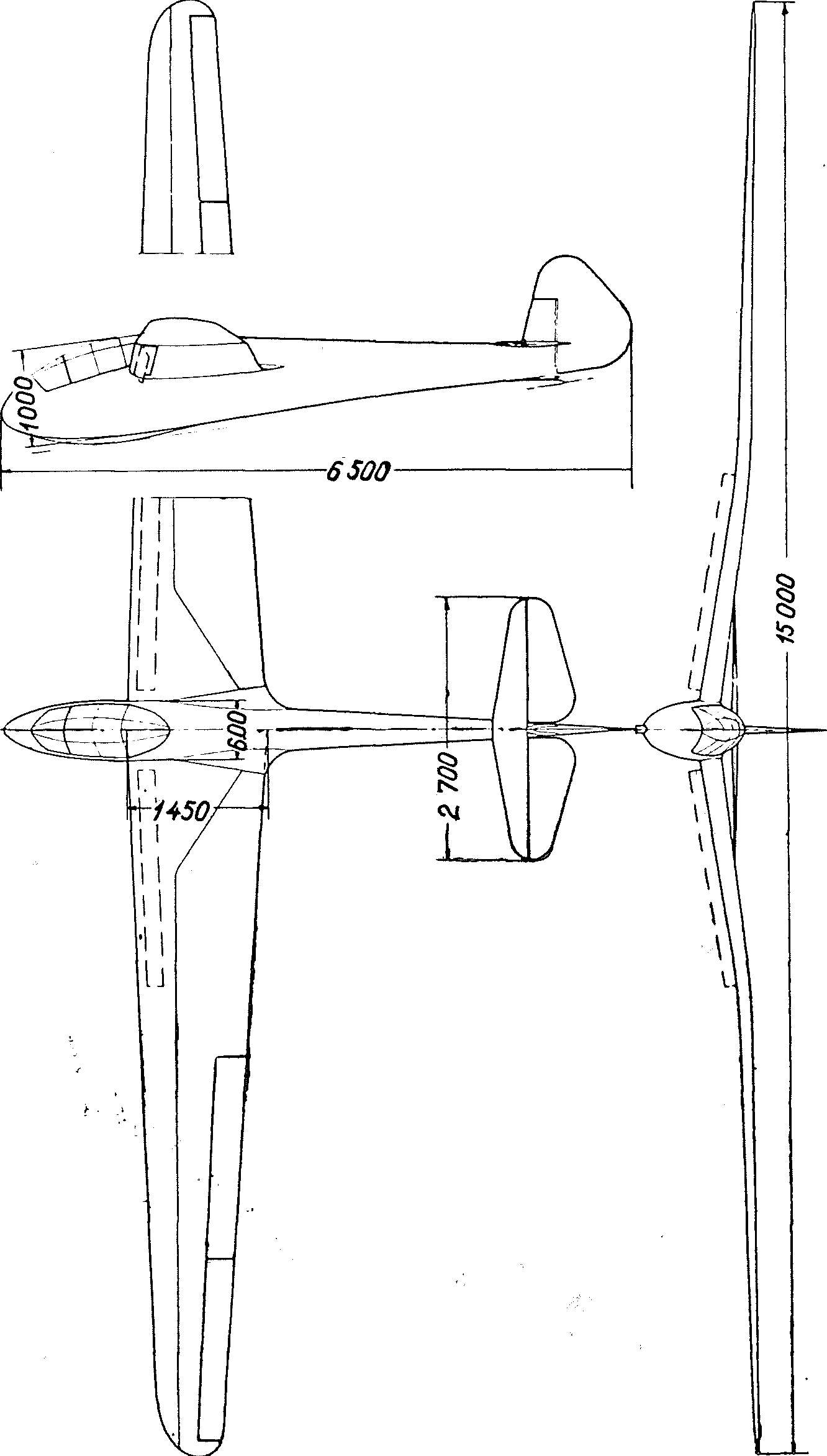

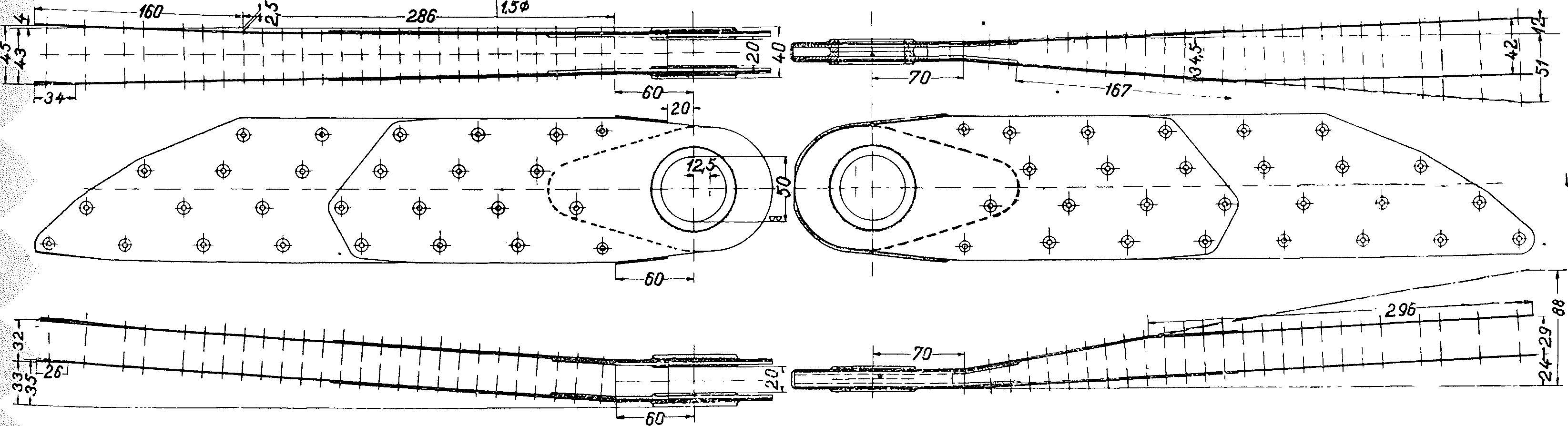

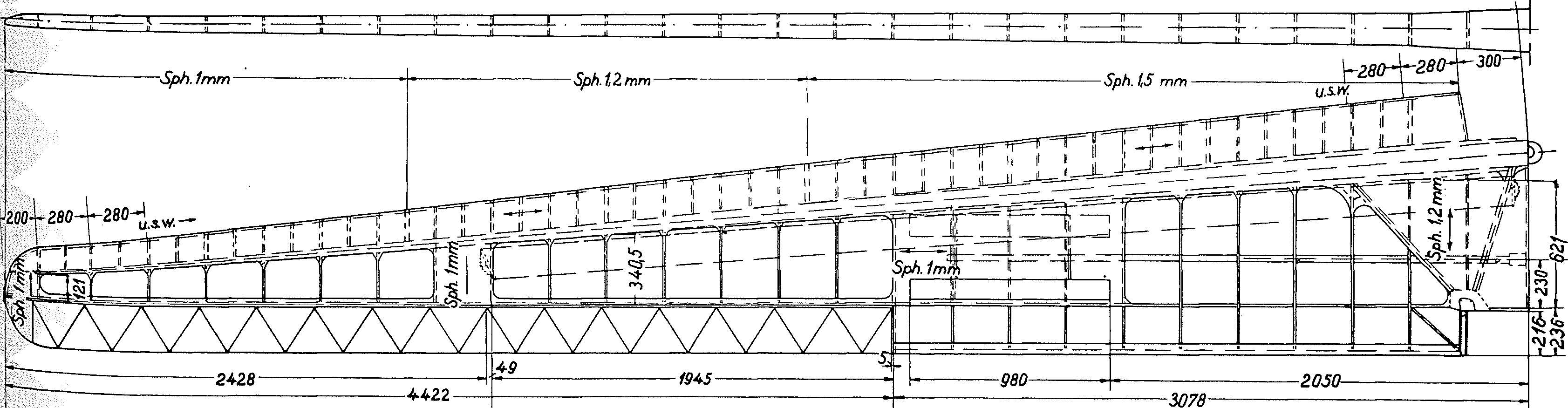

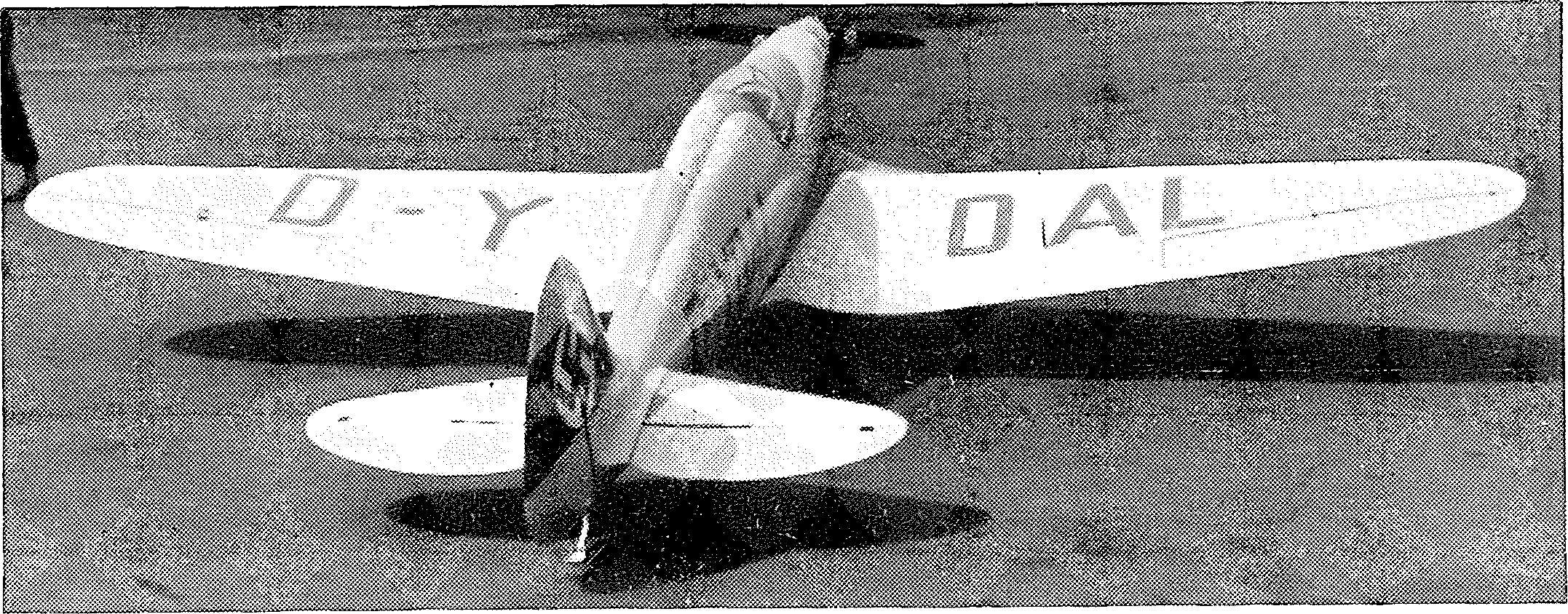

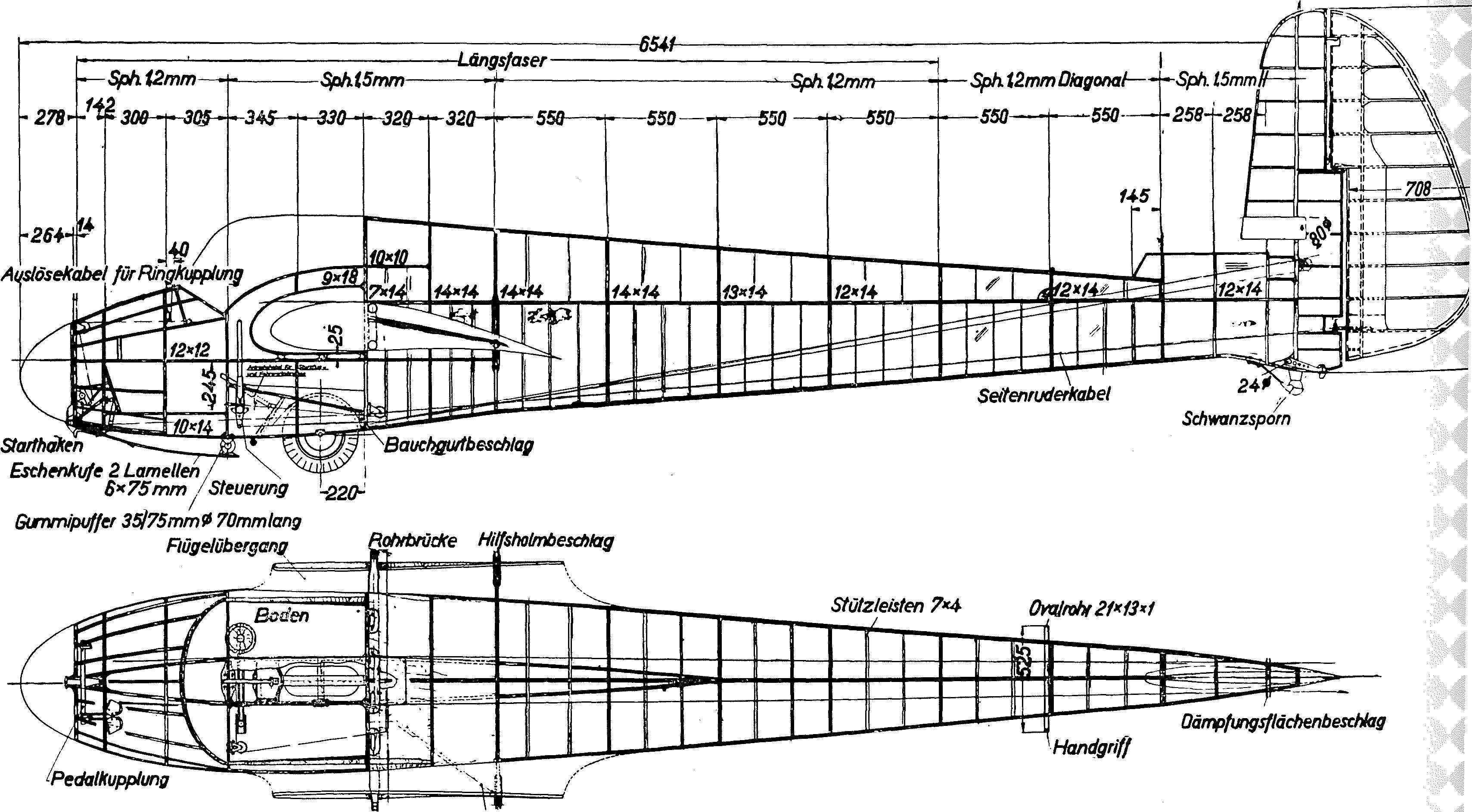

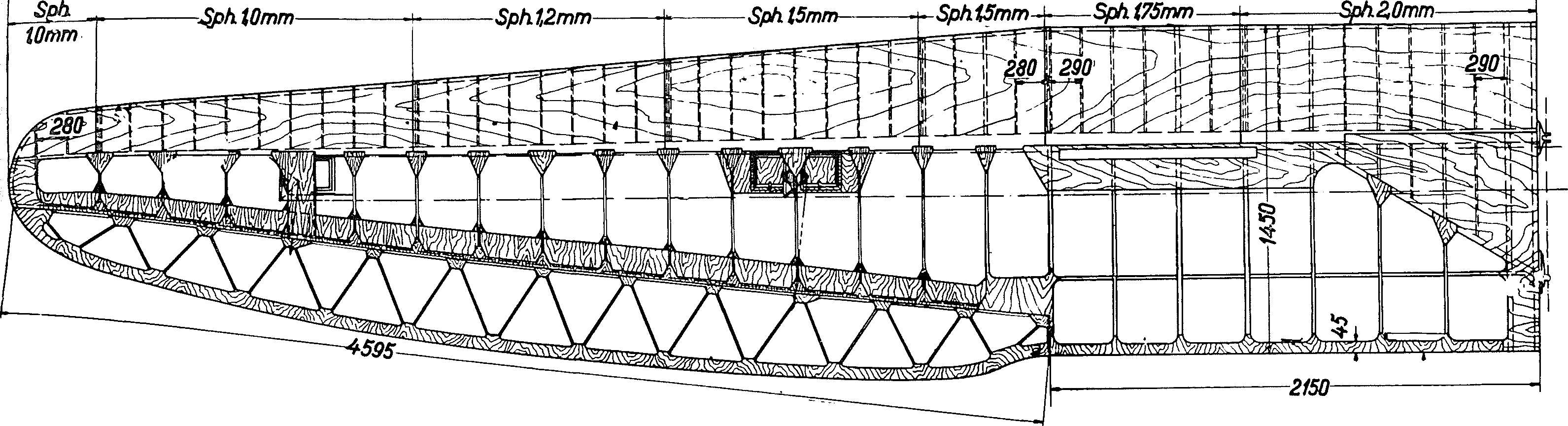

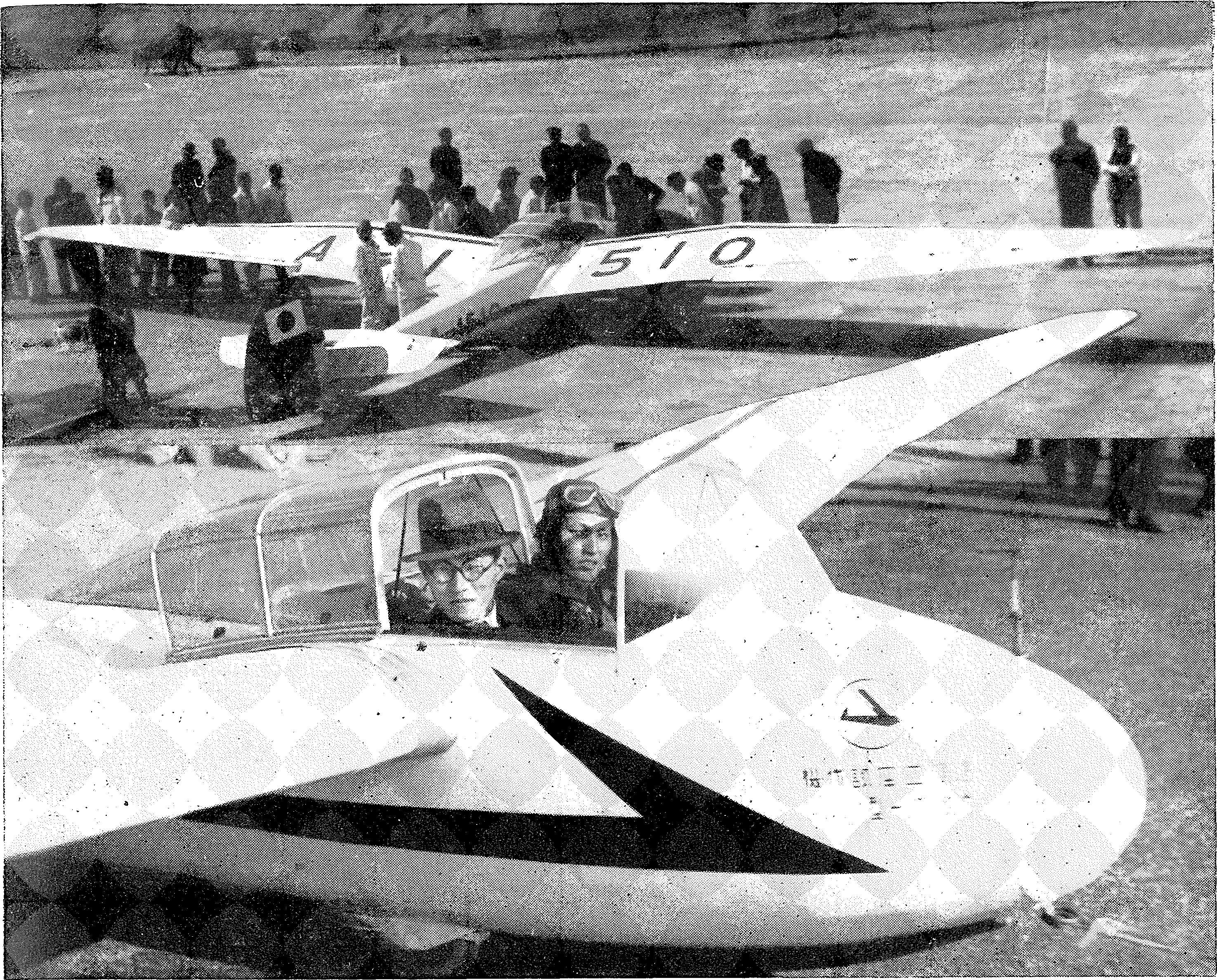

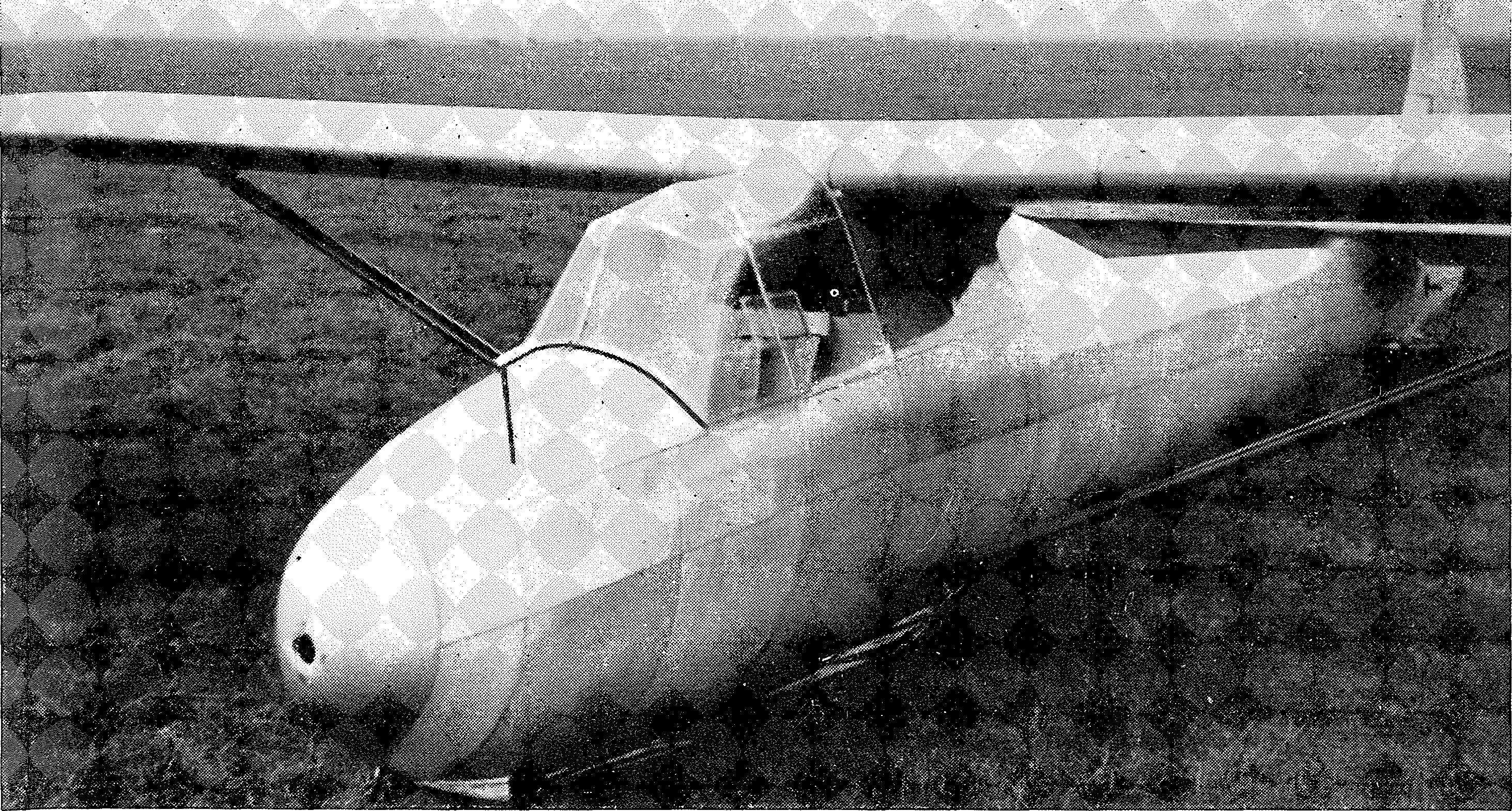

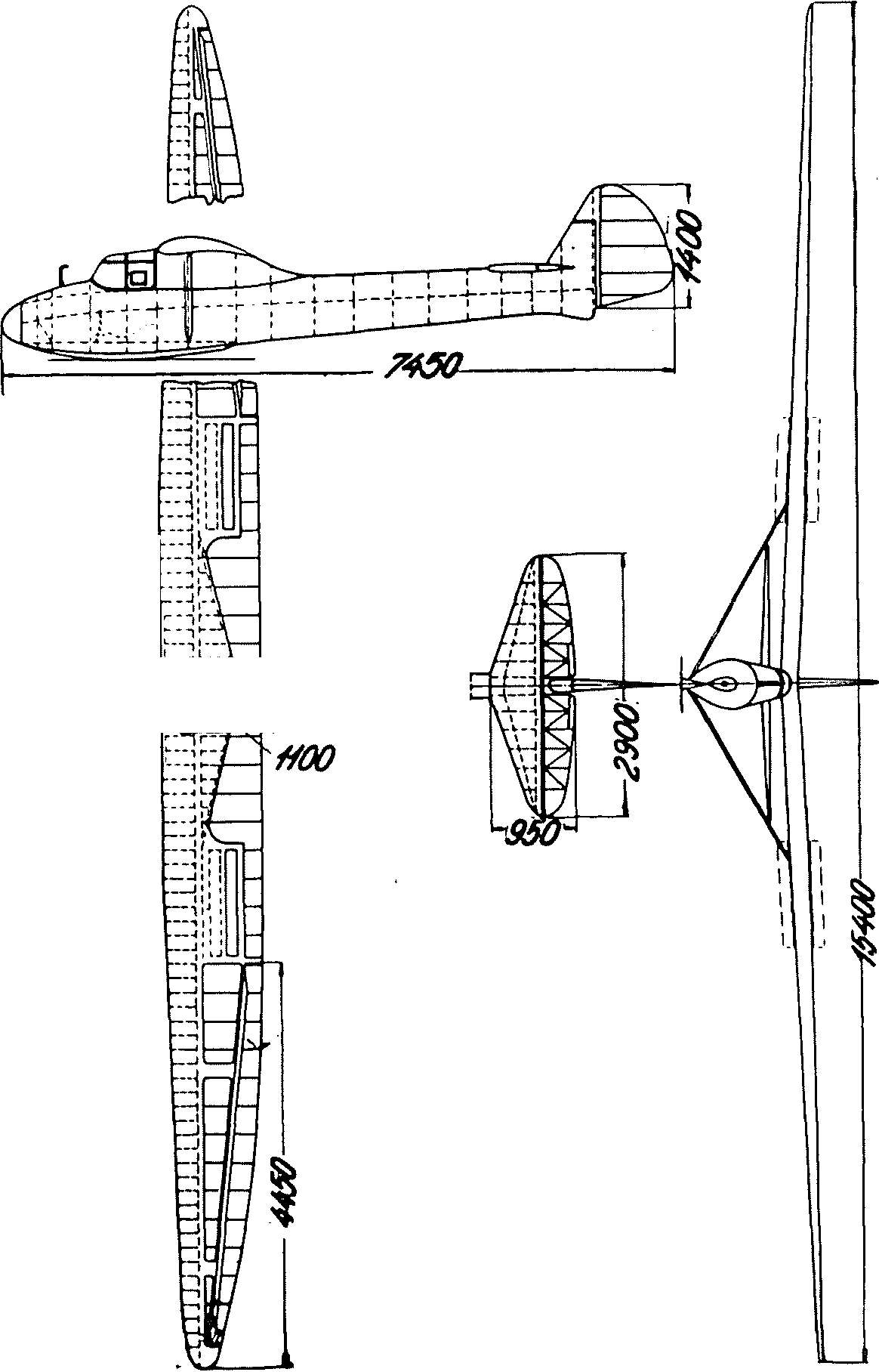

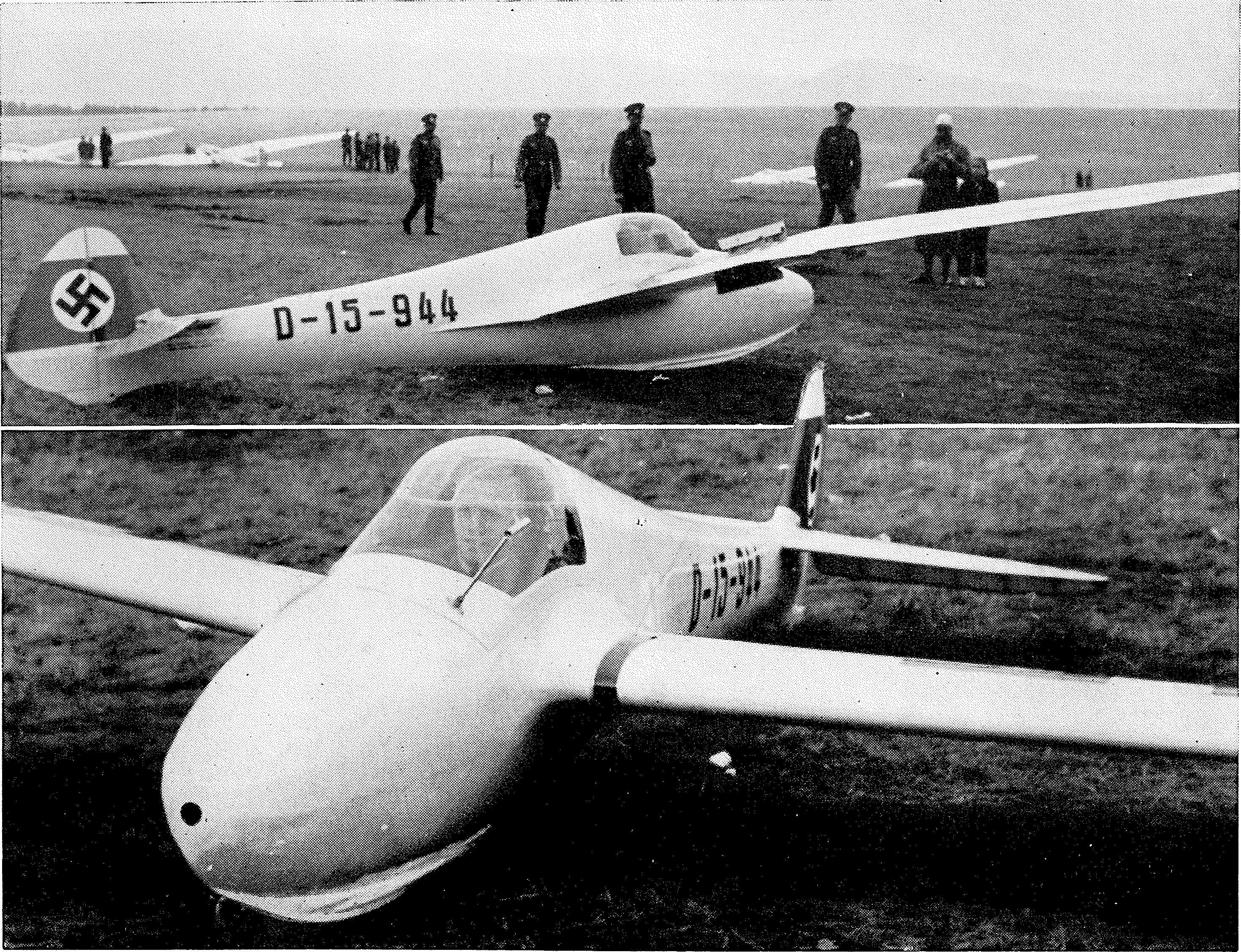

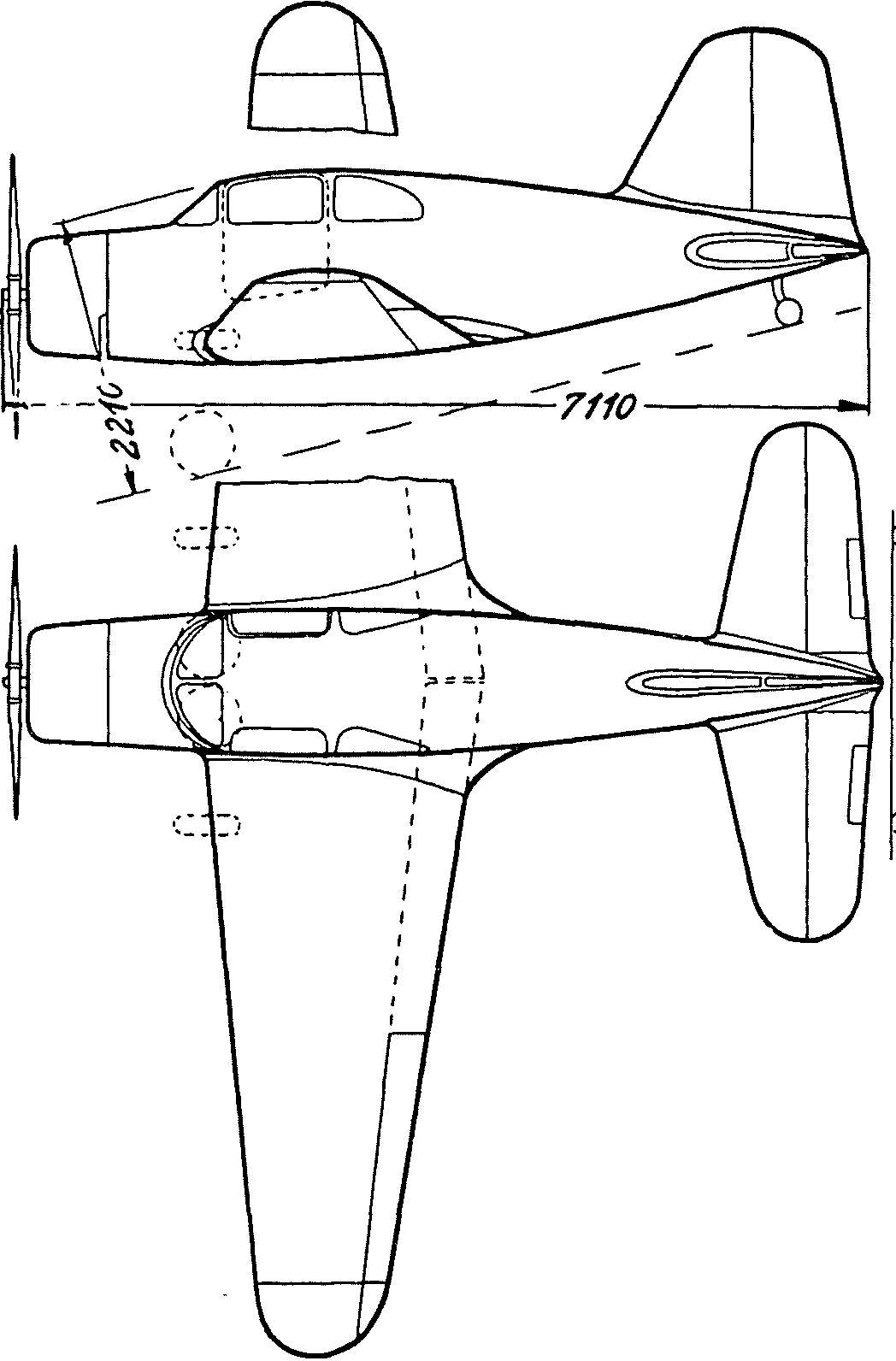

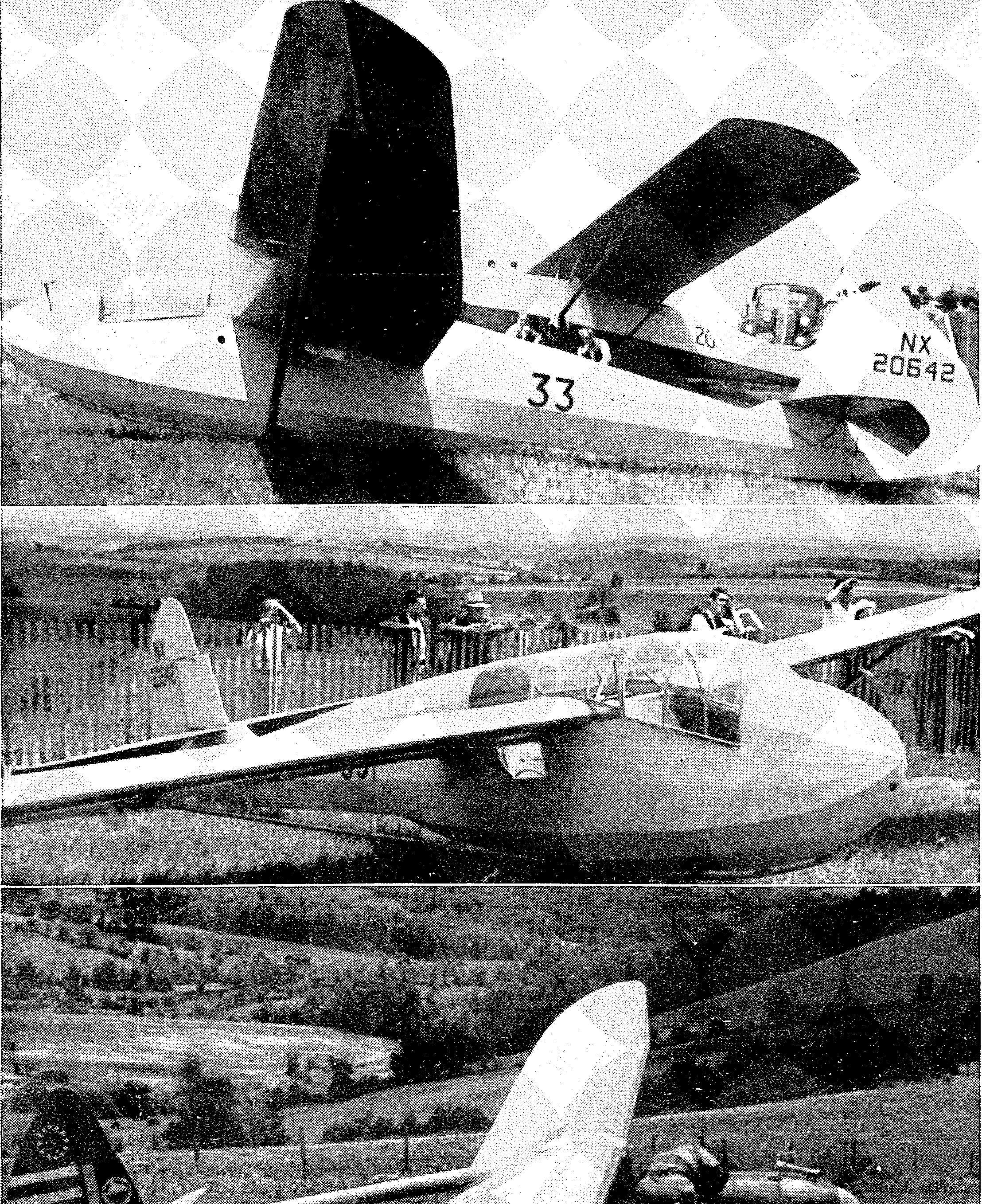

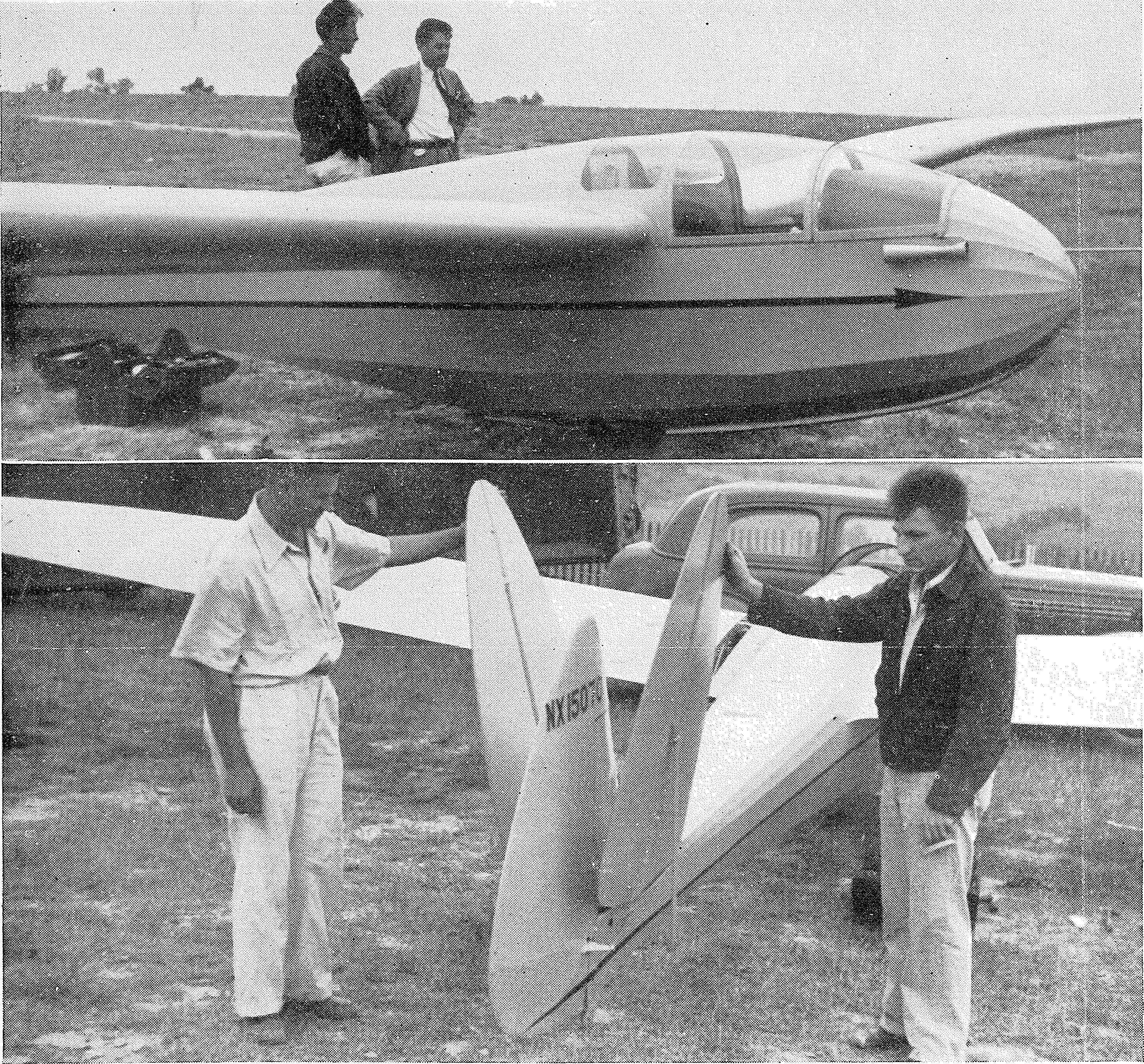

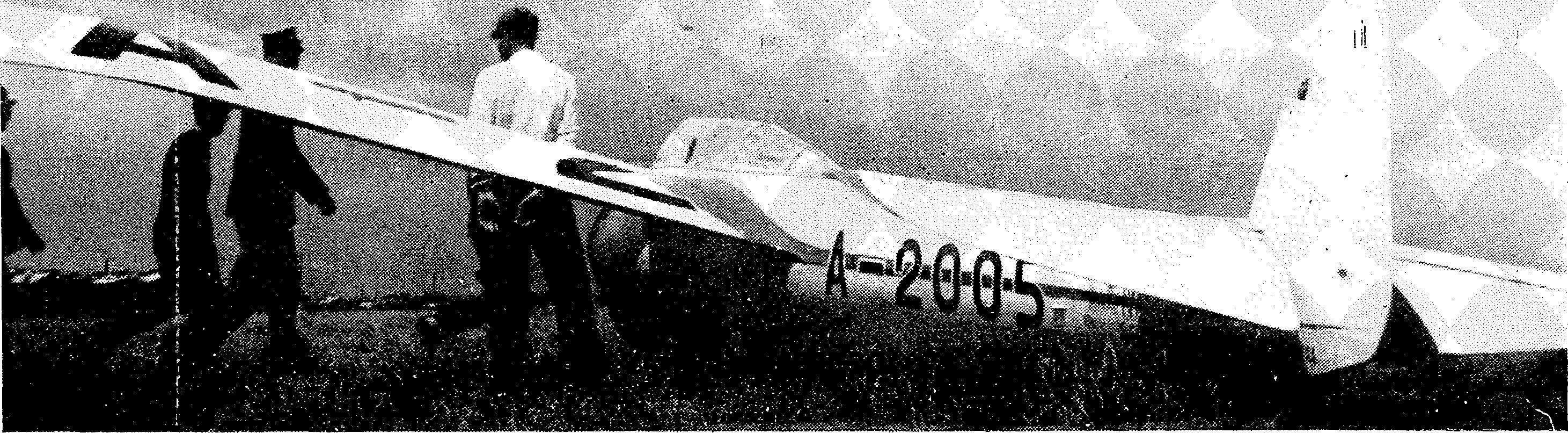

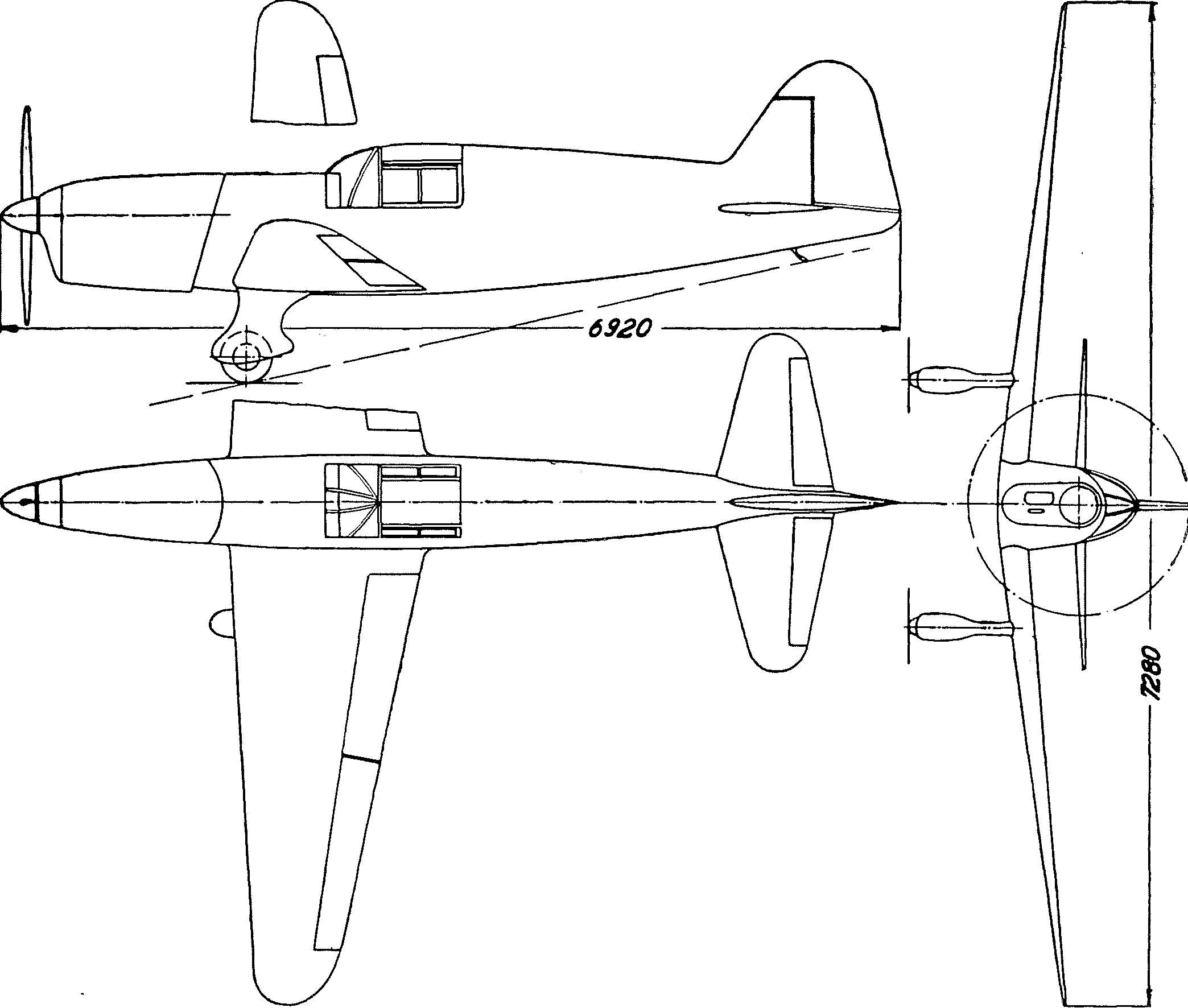

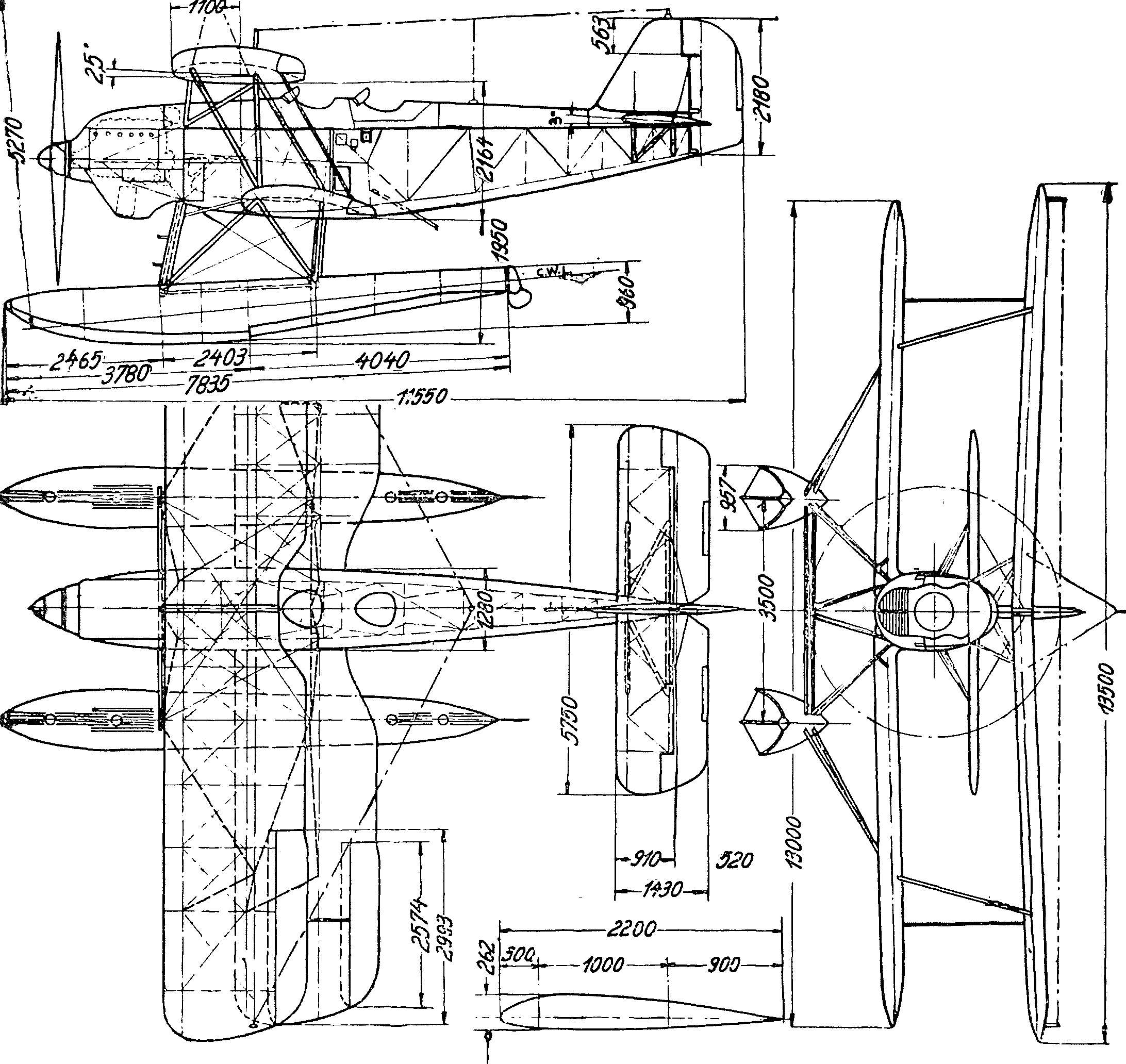

Japan. Segelflugzeug Mayeda-Rokko 1.

Mayeda - Rokko Type 1 Einsitzer, Konstrukteur Kenichi, wurde gebaut von der Flugzeugfirma Fukuda Mayeda Manufacturing Co.

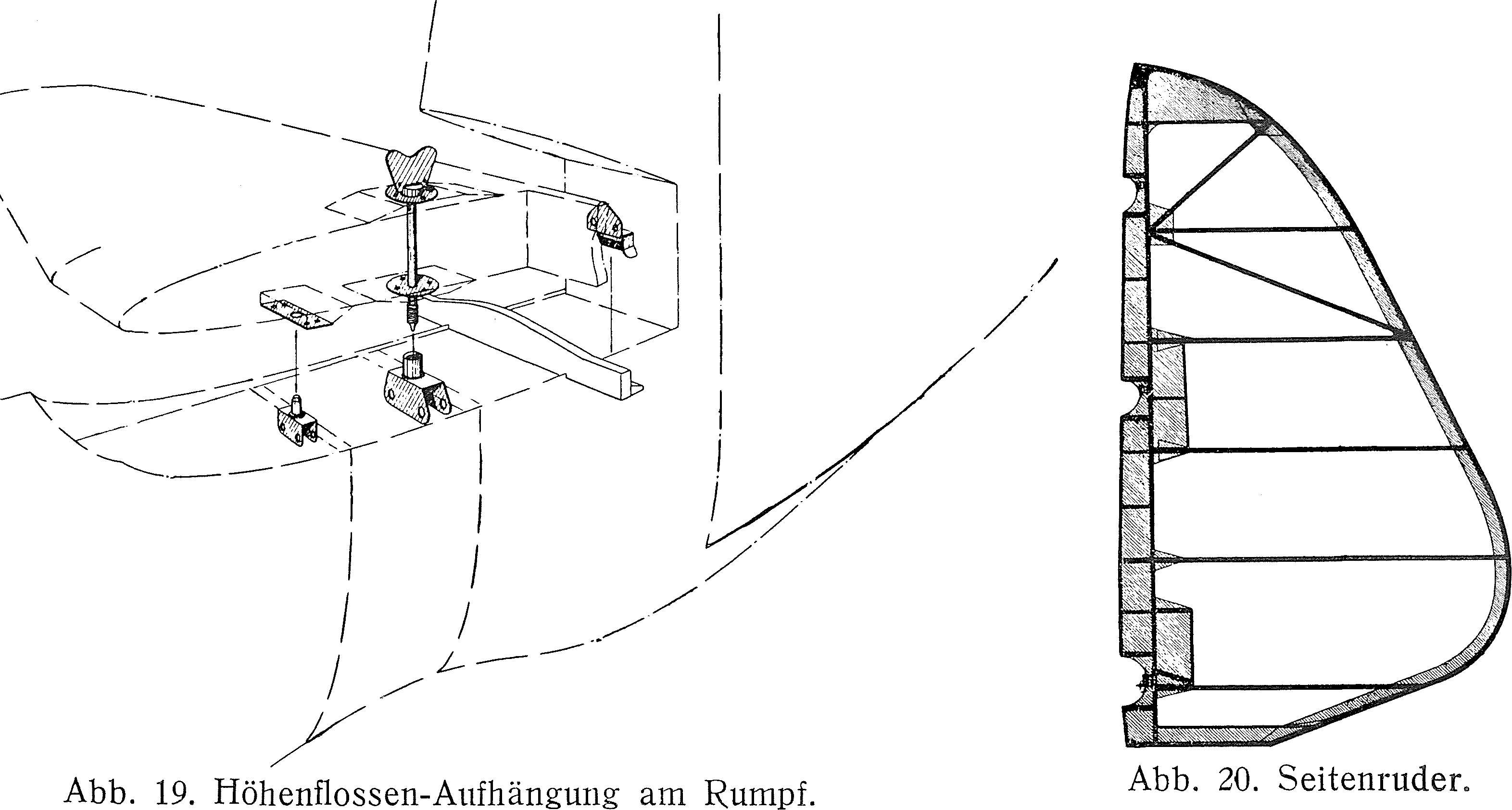

Rumpf Sperrholz, feste Höhenflosse mit angelenktem Höhenruder. Seitenruder ausgeglichen.

Freitragender Knickflügel, Profil am Rumpf NACA 4418 und an den Enden 4312.

Spannweite 18,18 m, Länge 6,44 m, Höhe 1,03 m, Flügeltiefe 1,4 m, Fläche 16,50 m2. Leergewicht 155 kg, Fluggewicht 230 kg.

Japan. Segelflugzeug Mayeda-Rokko 1. Archiv Flugsport

Gleitwinkel 1 : 26, Gleitgeschwindigkeit 60,1 km/h, Landegeschwindigkeit 43,8 km/h. Seitenverhältnis 1 : 20.

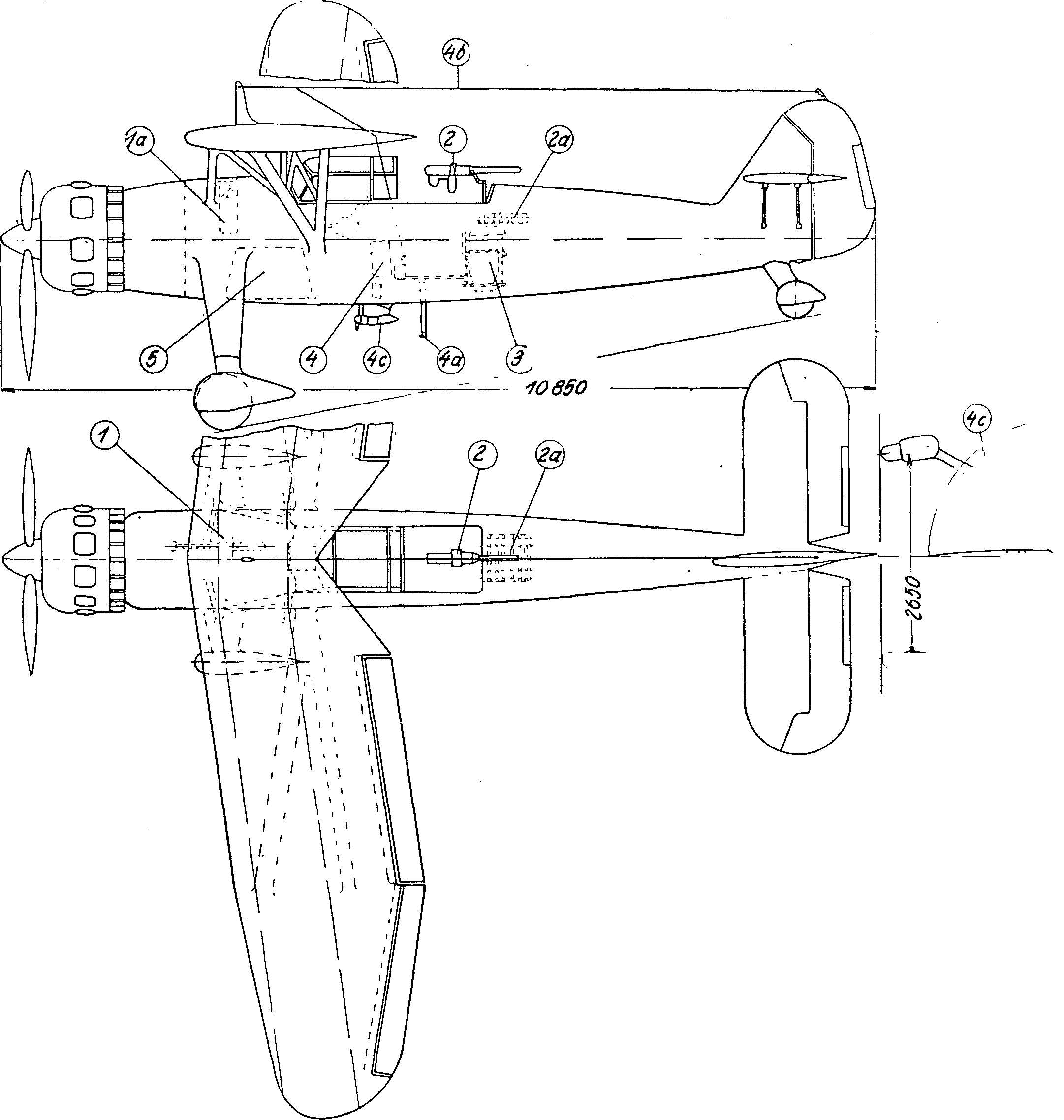

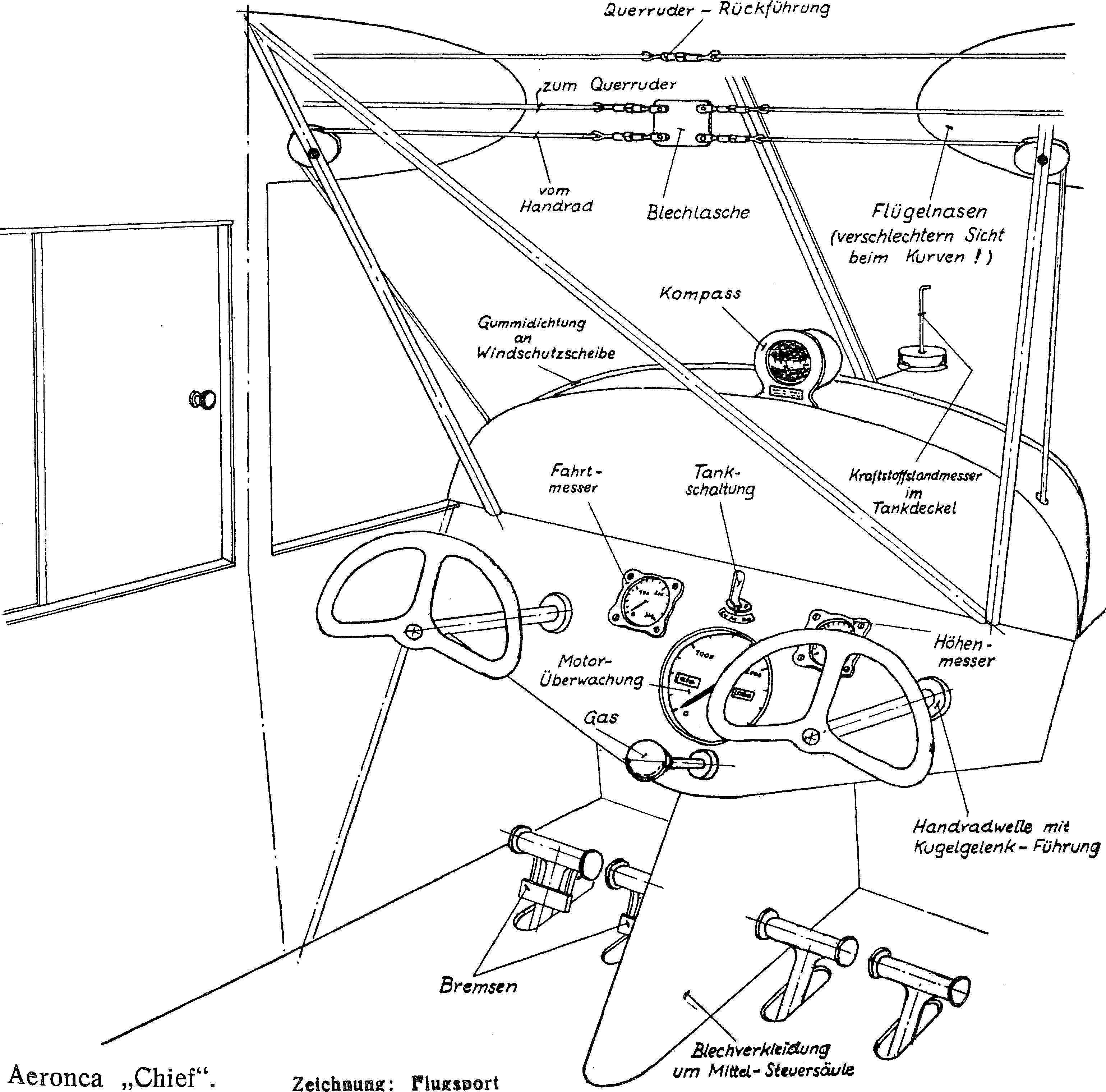

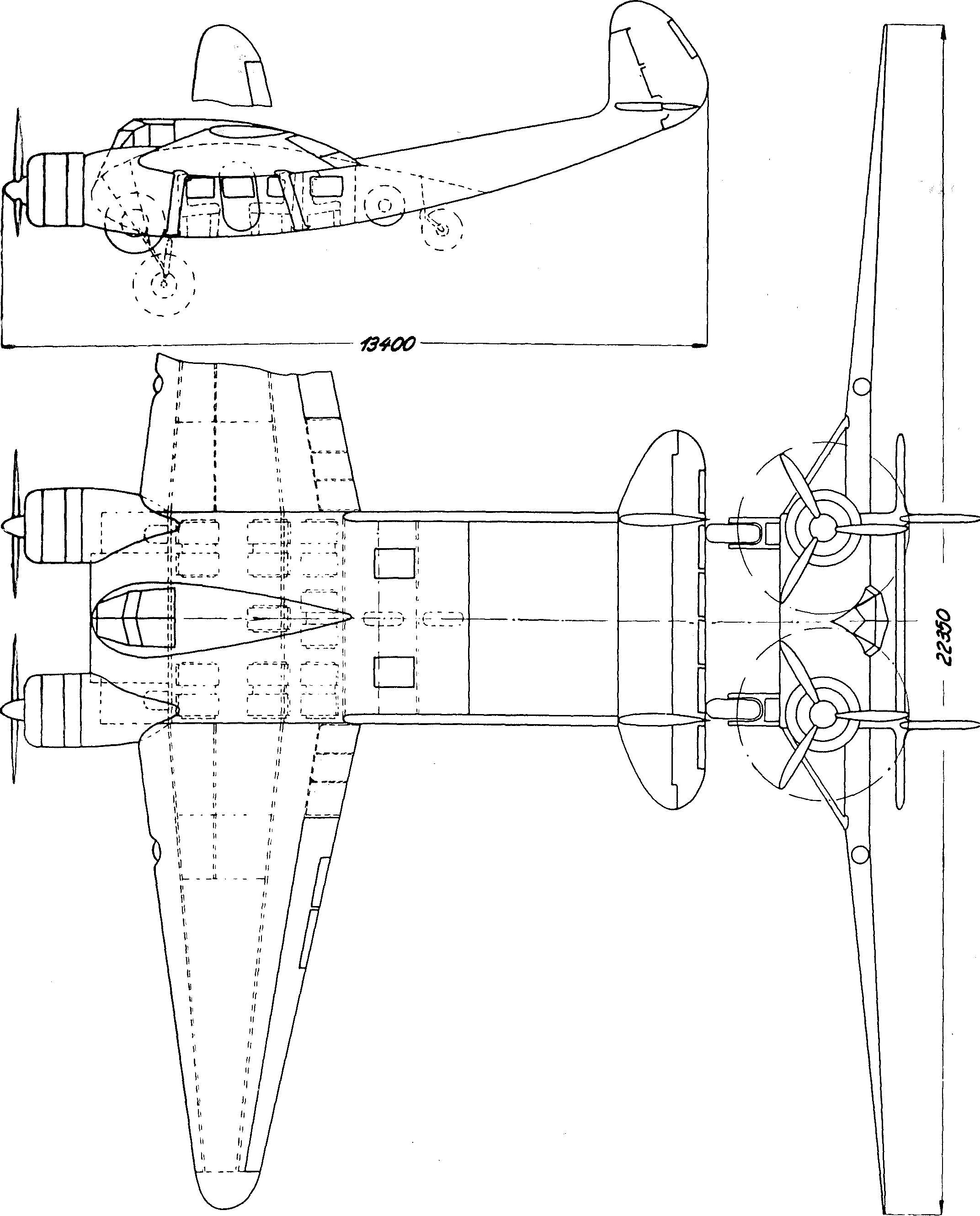

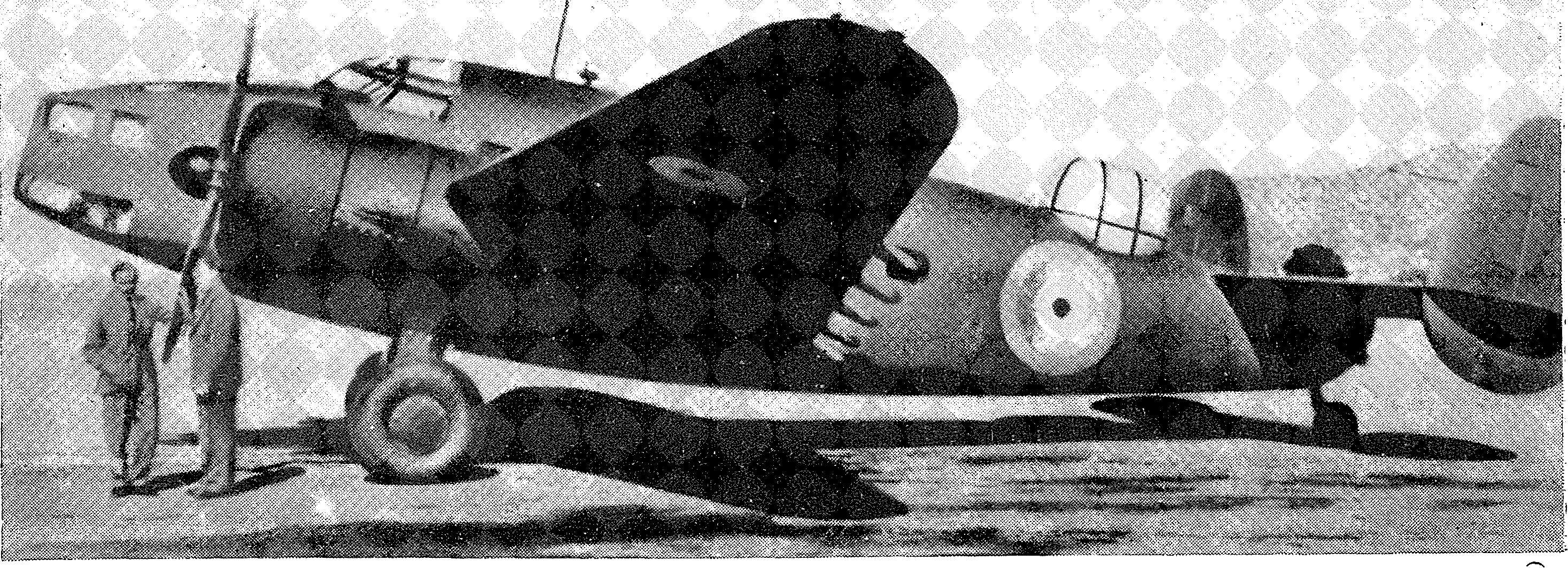

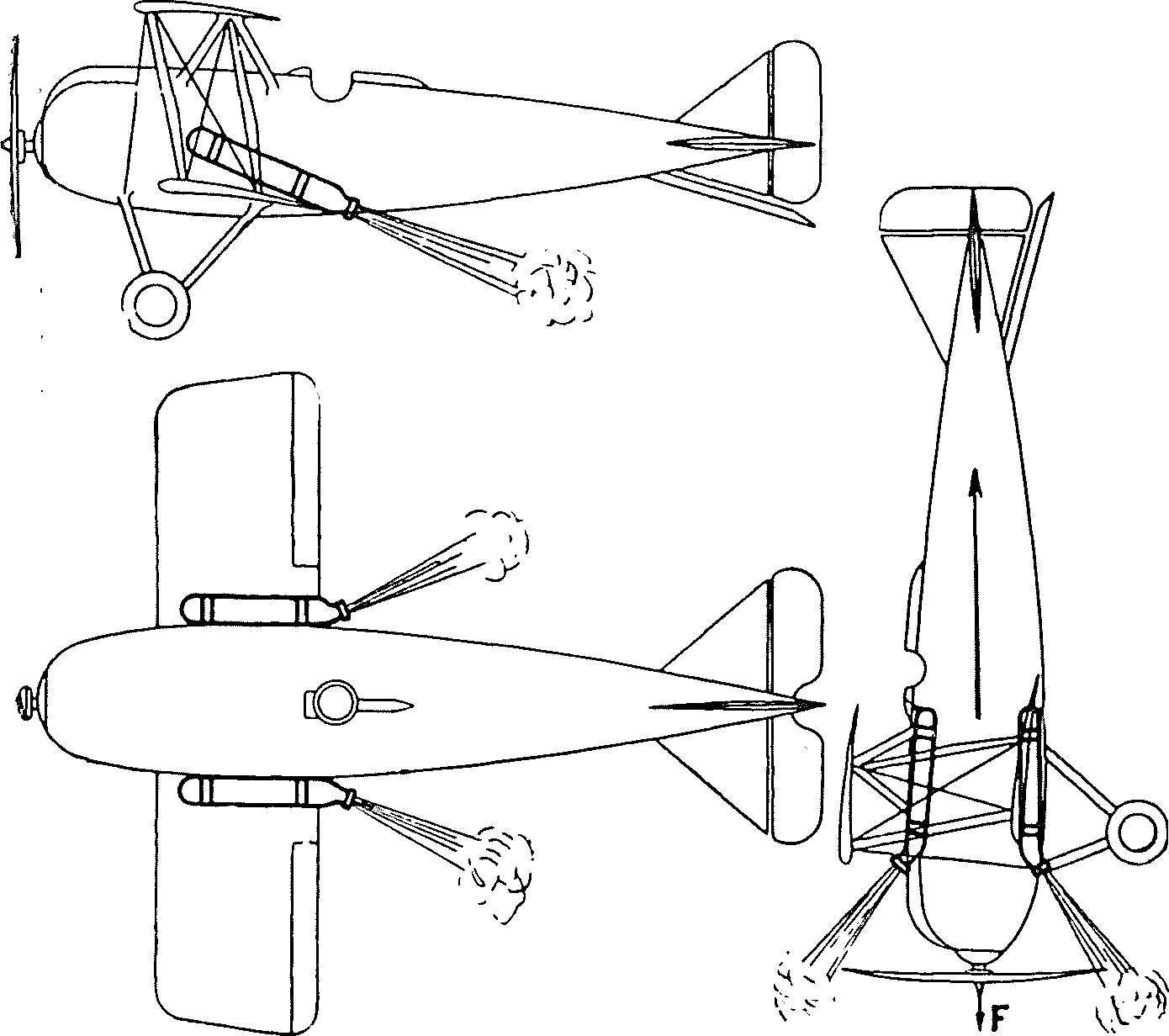

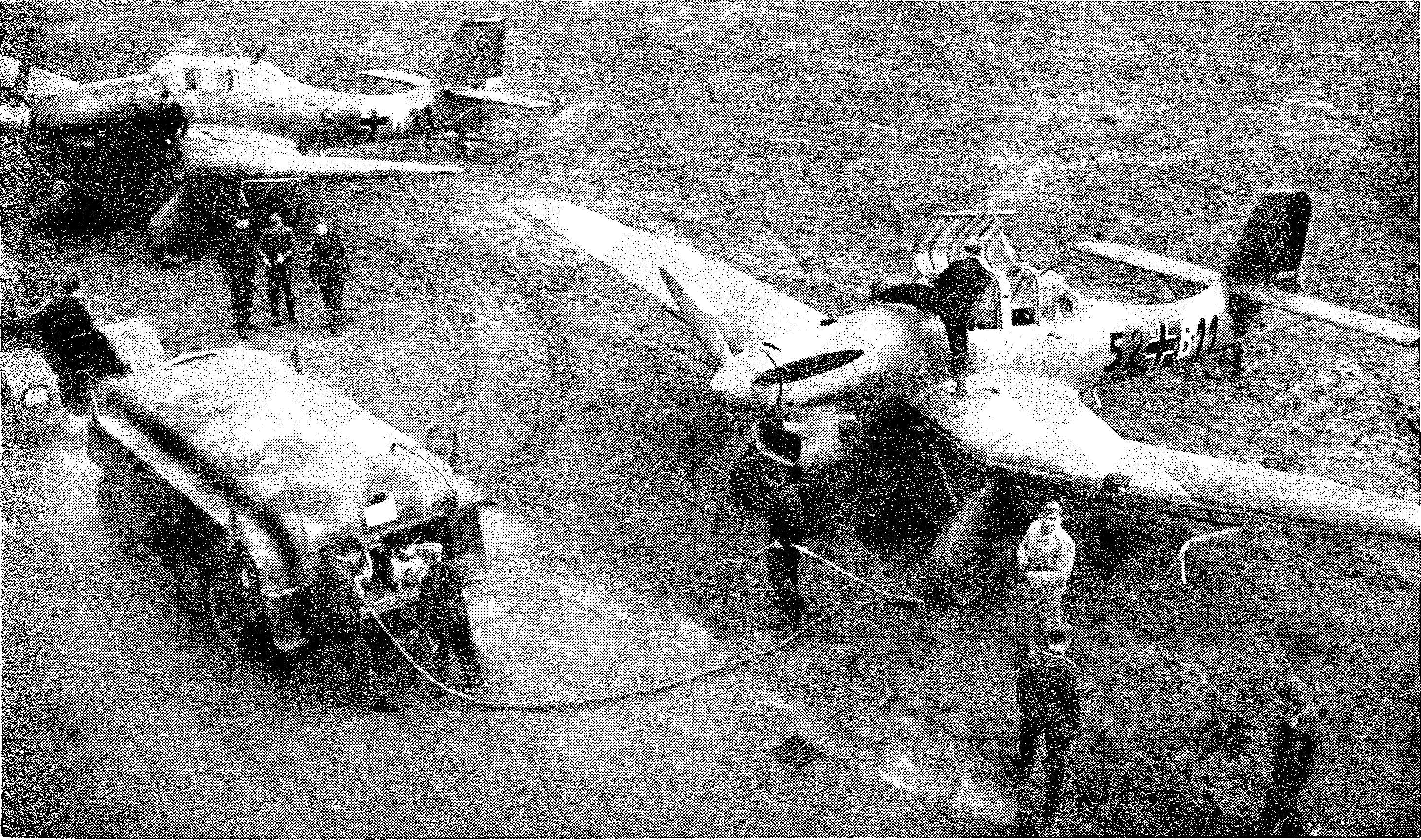

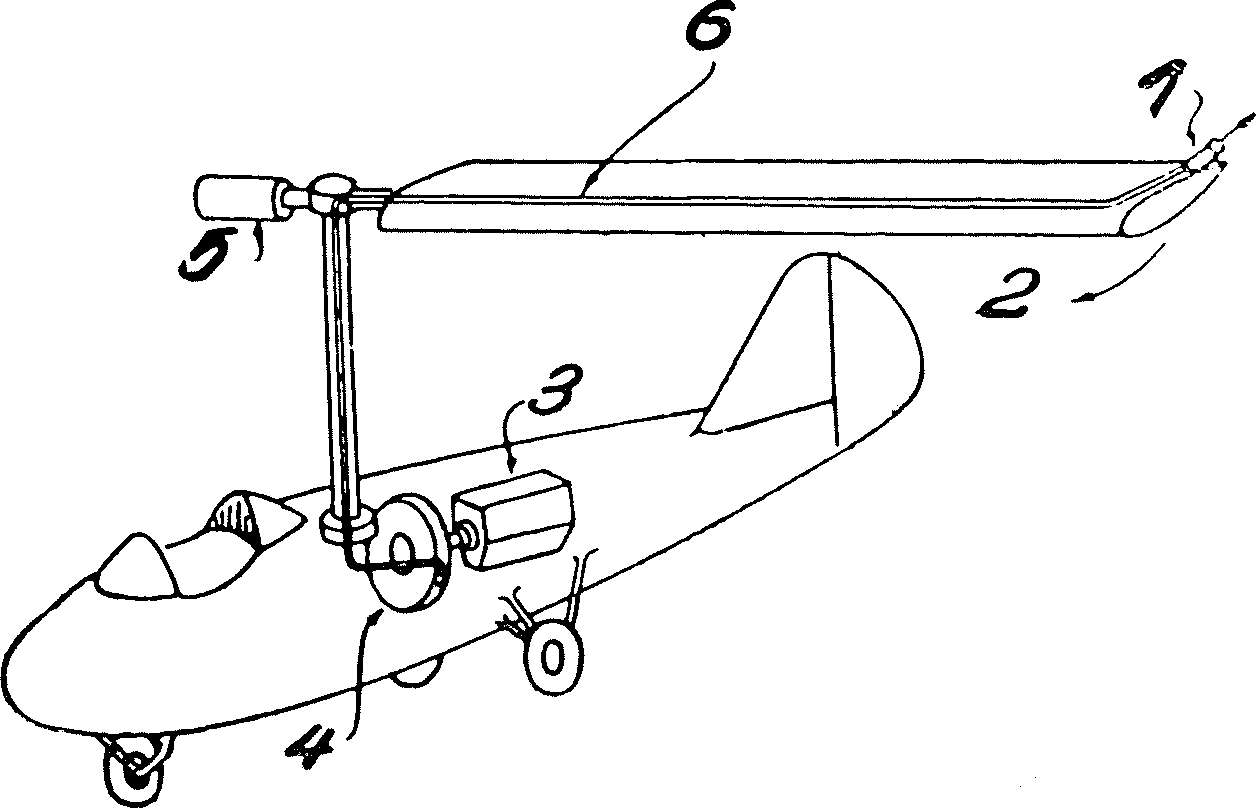

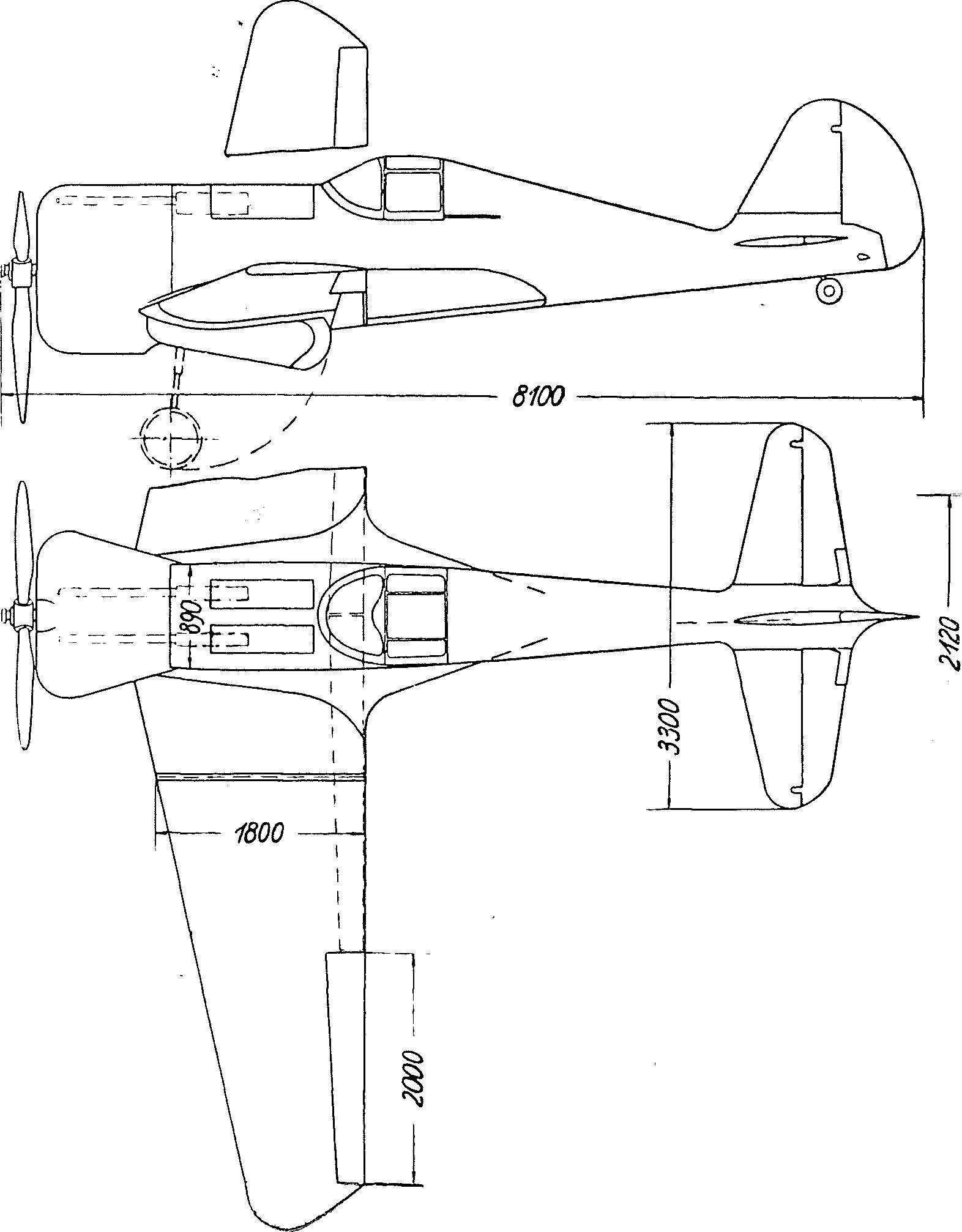

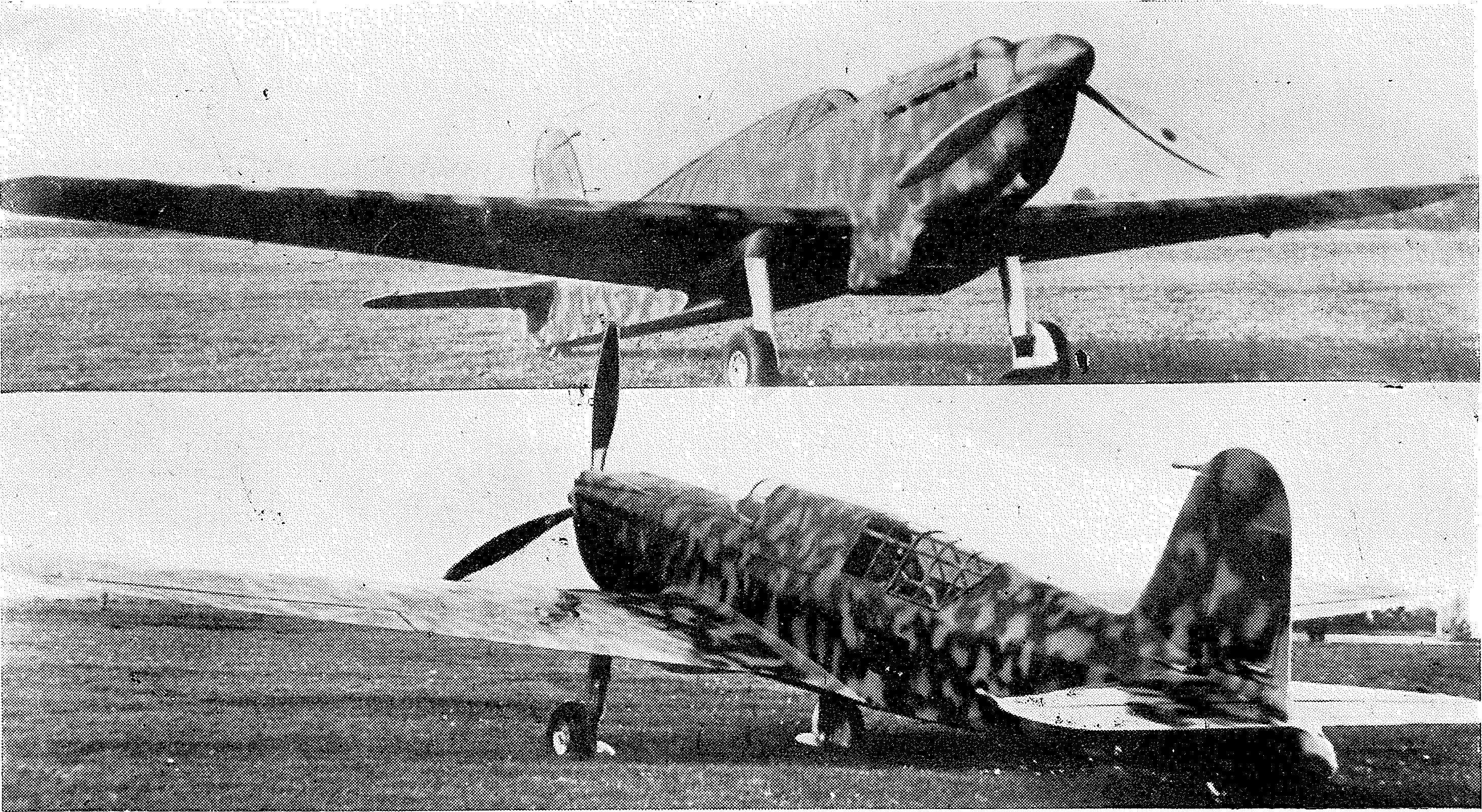

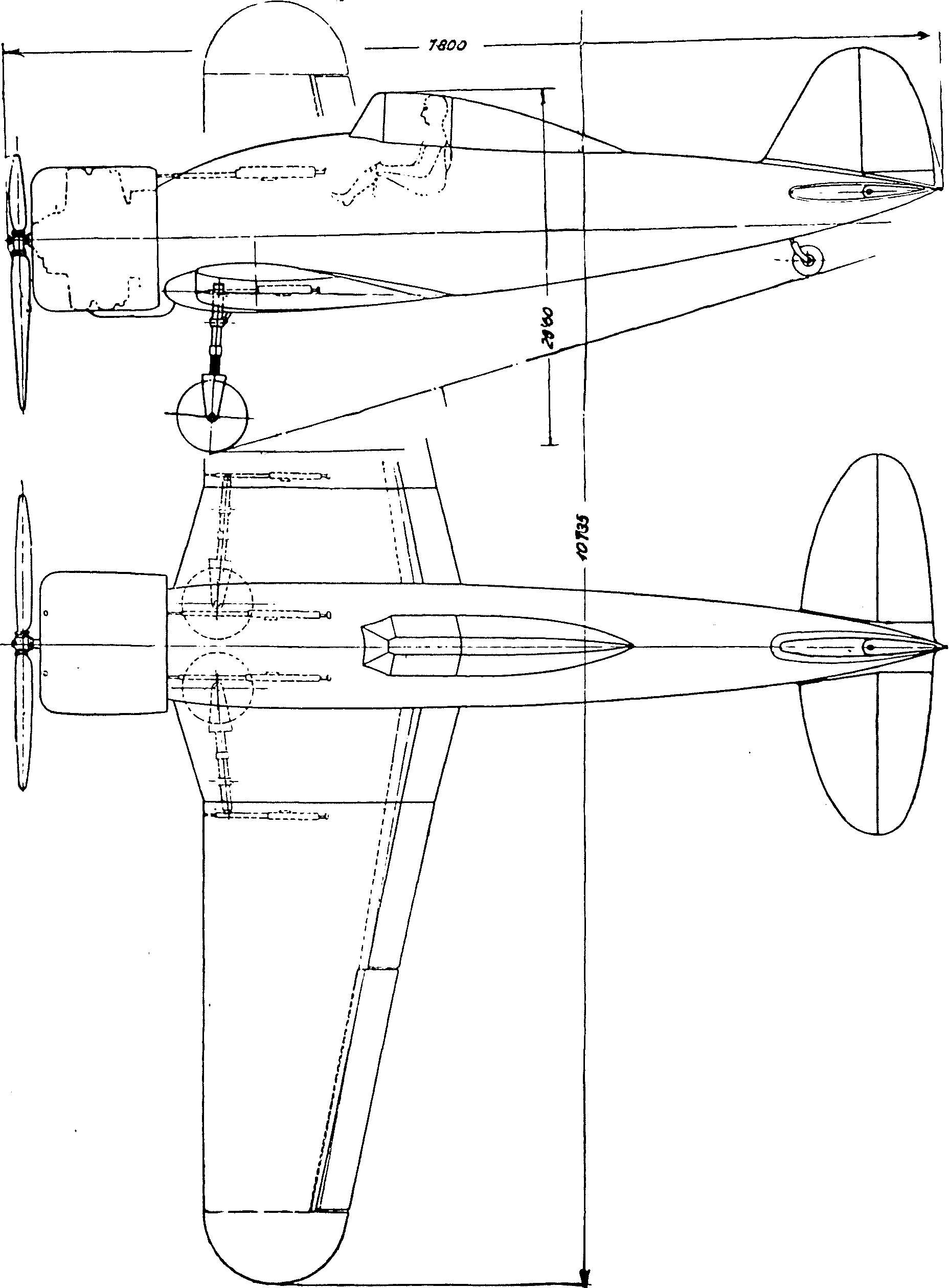

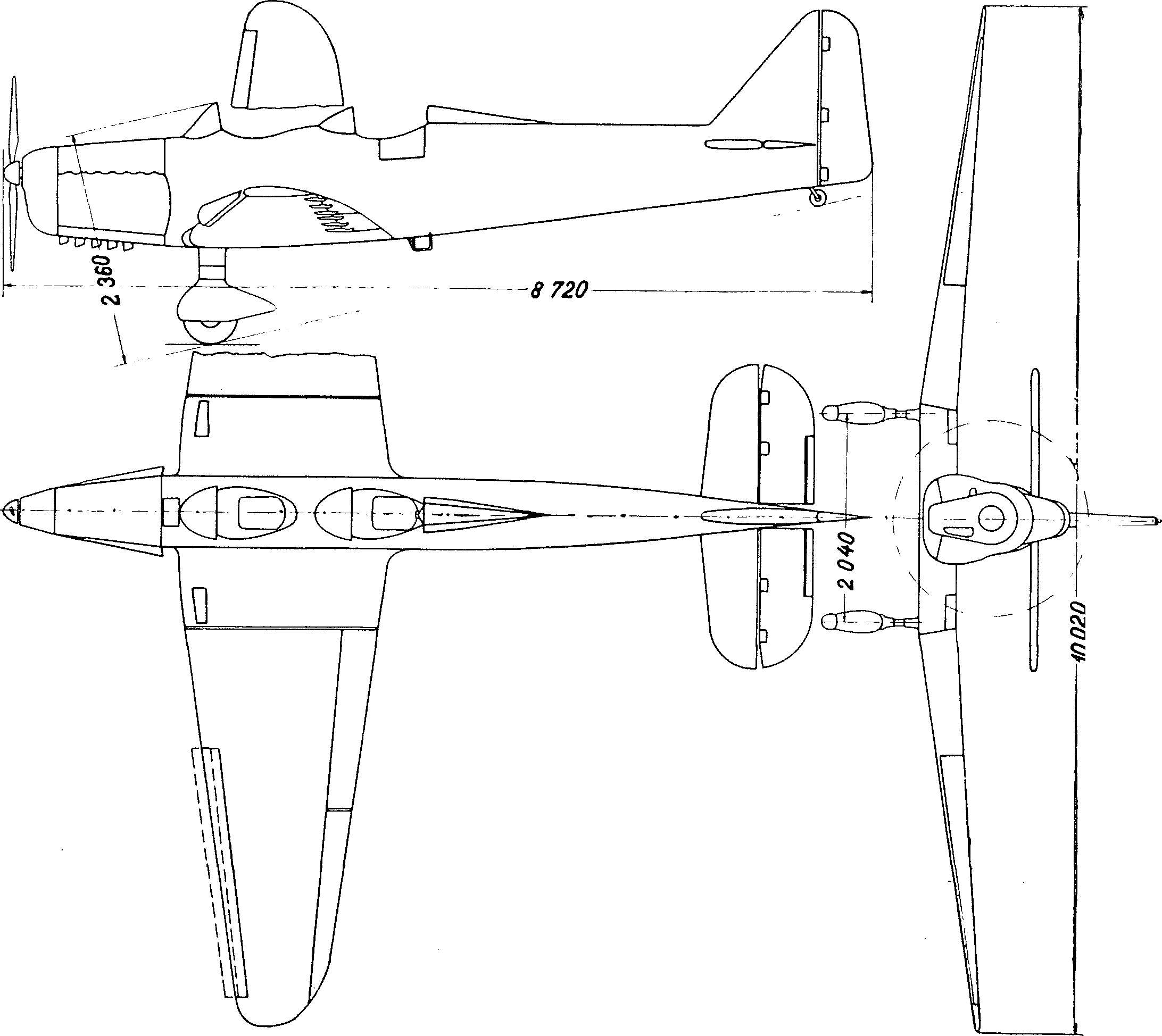

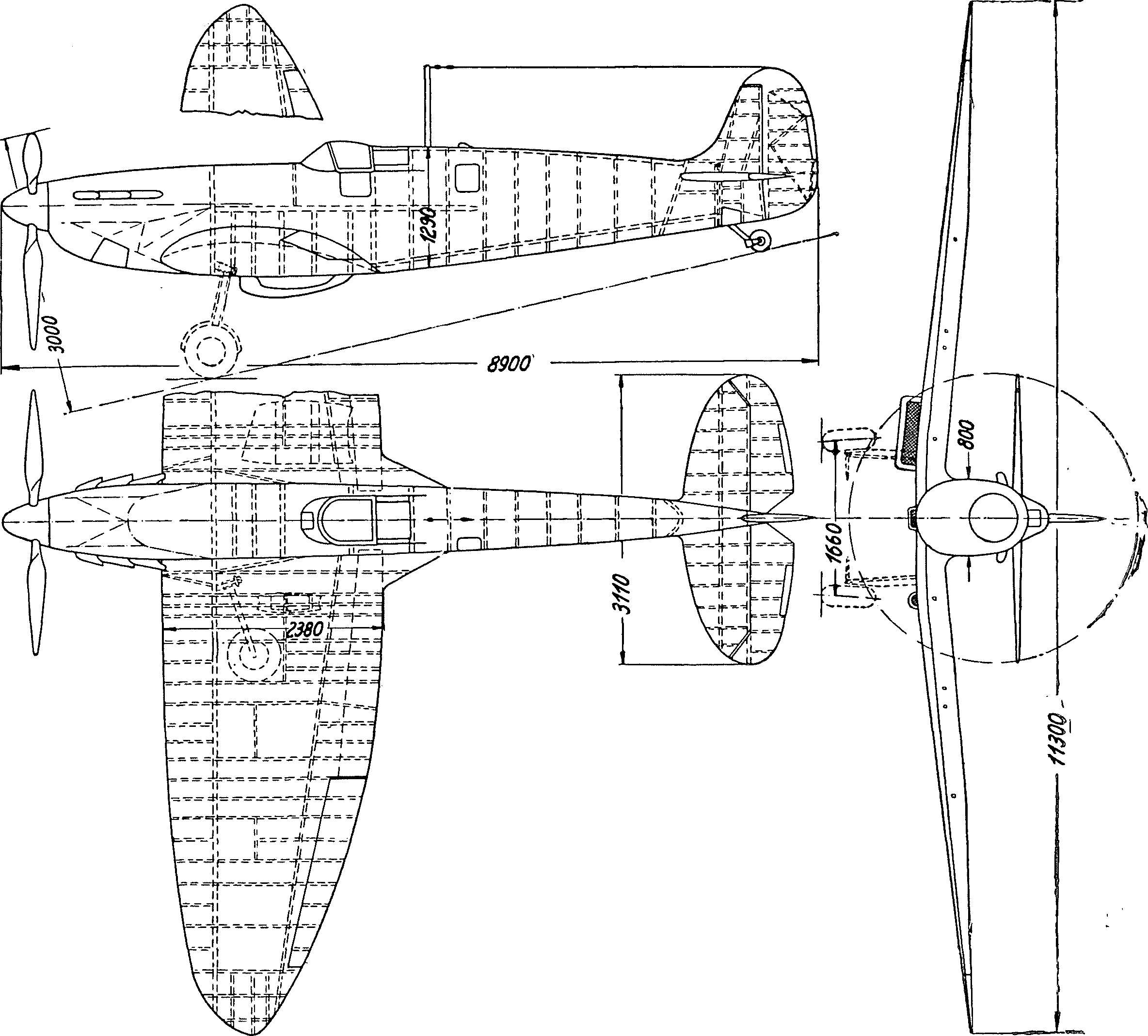

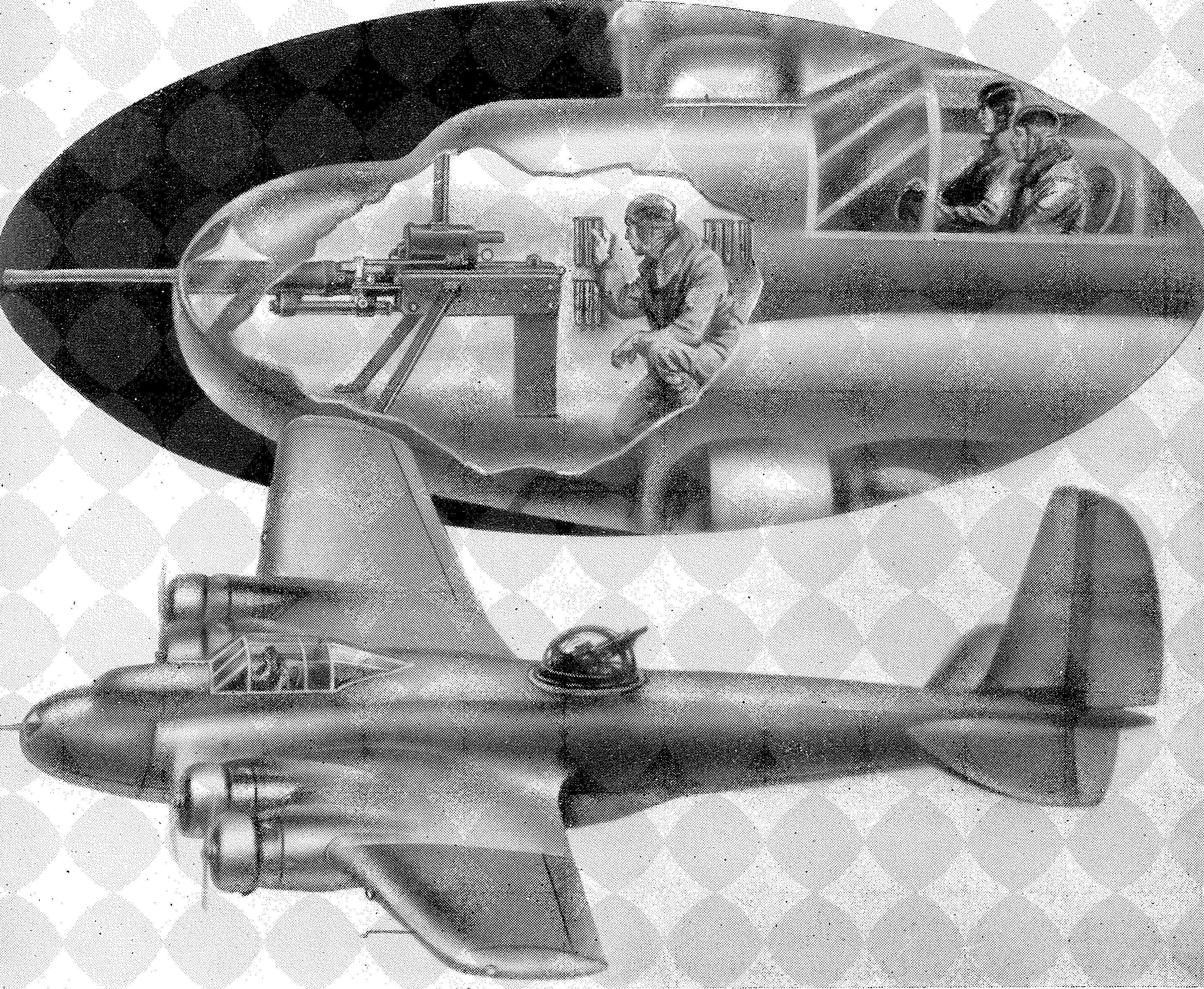

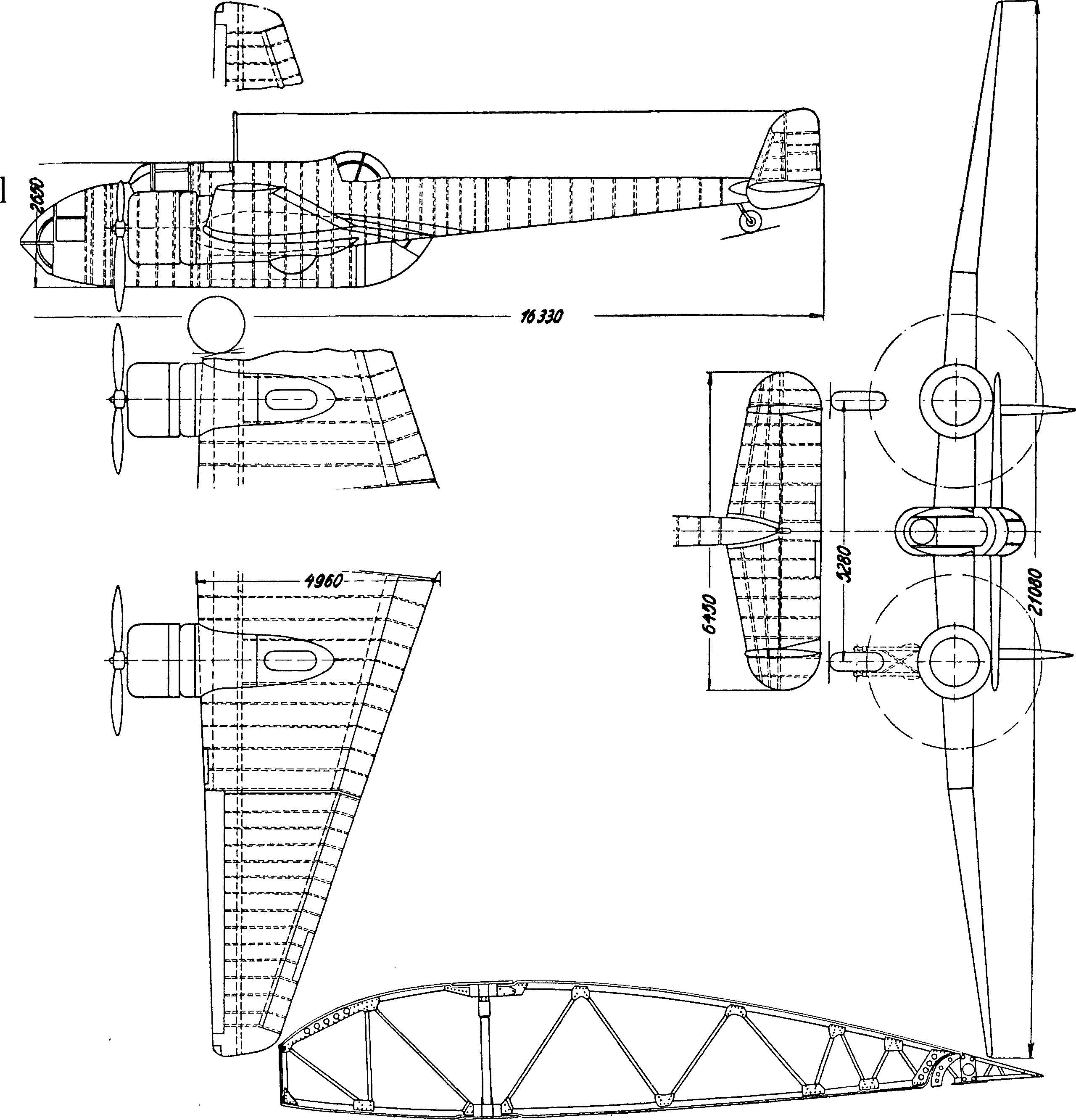

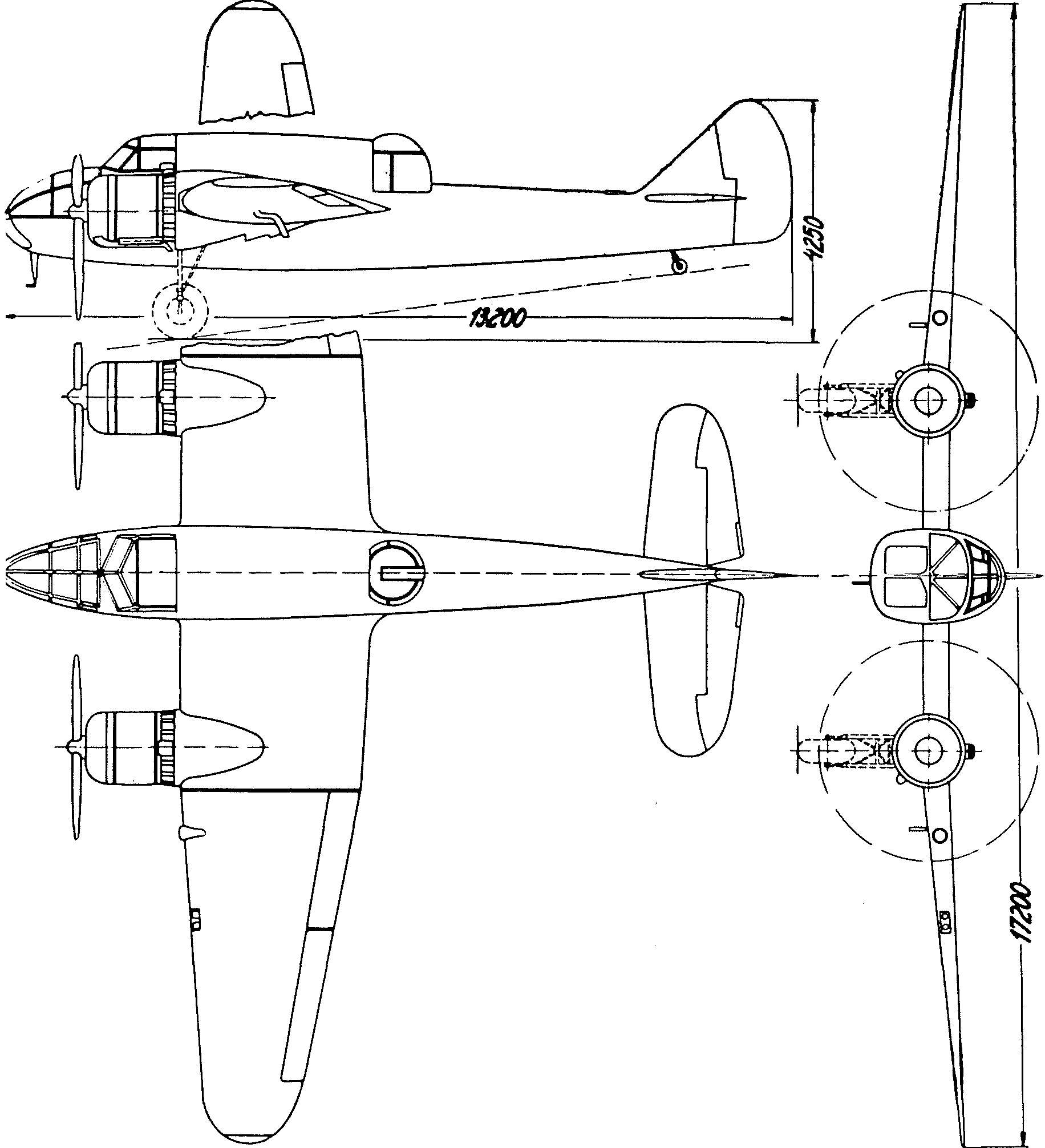

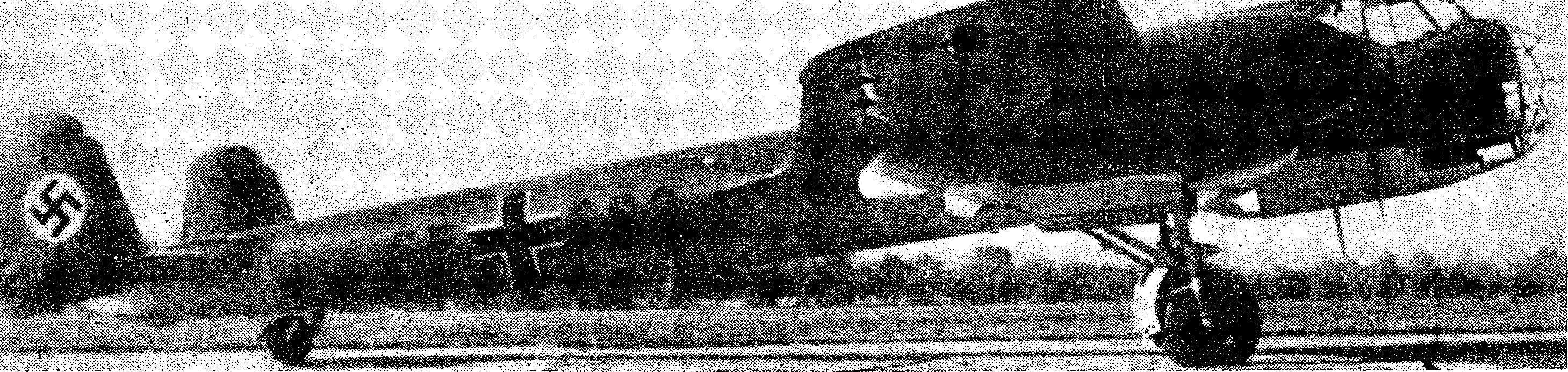

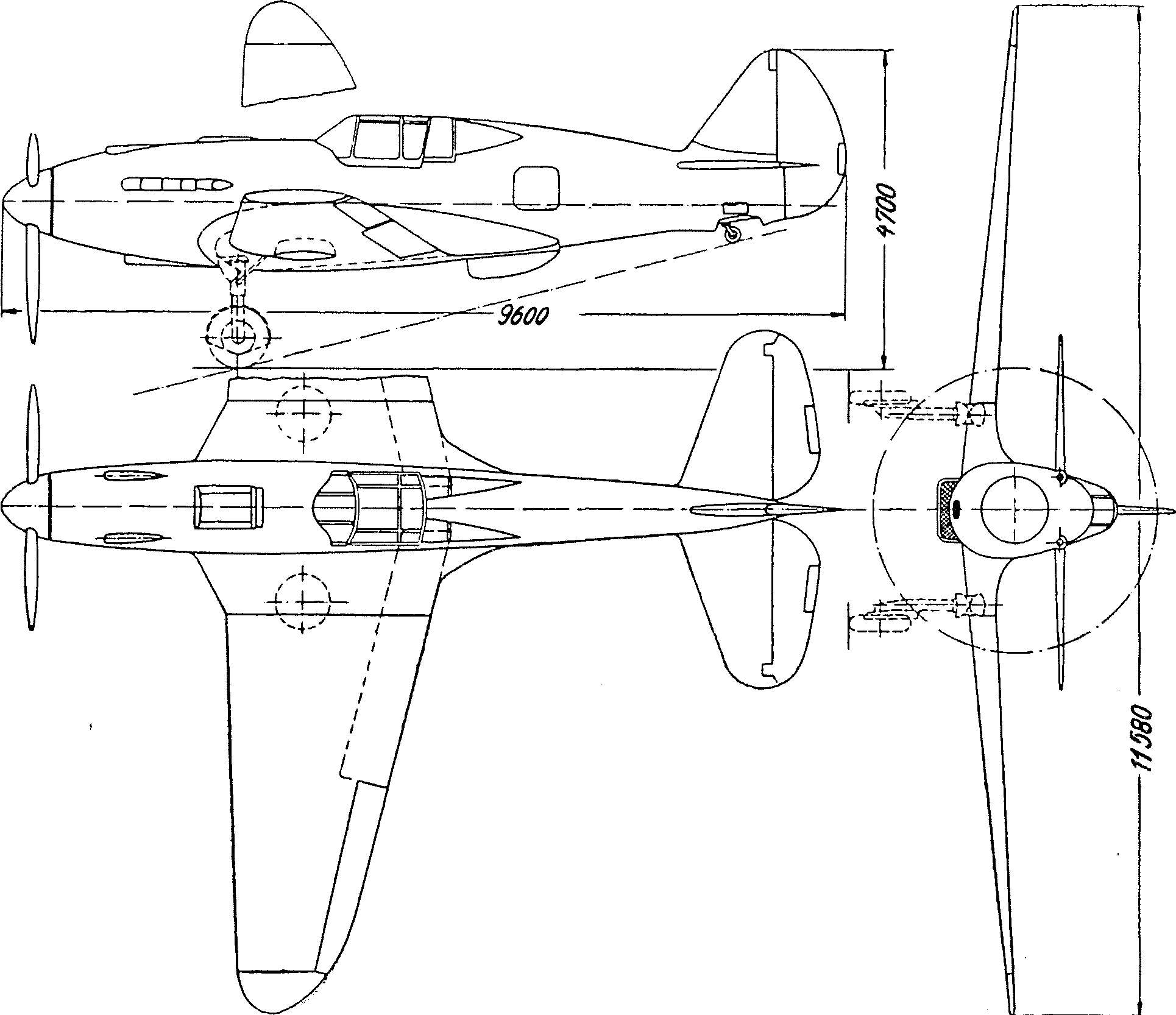

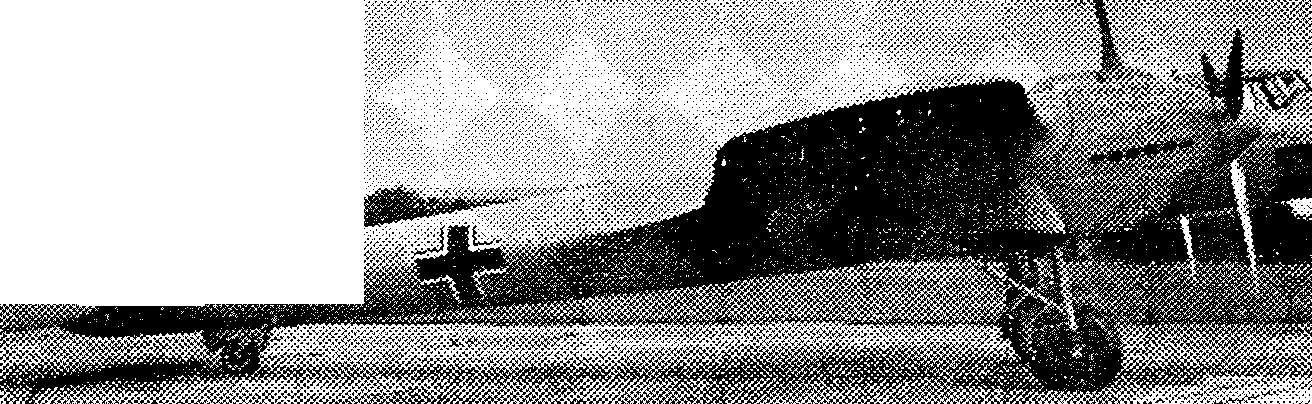

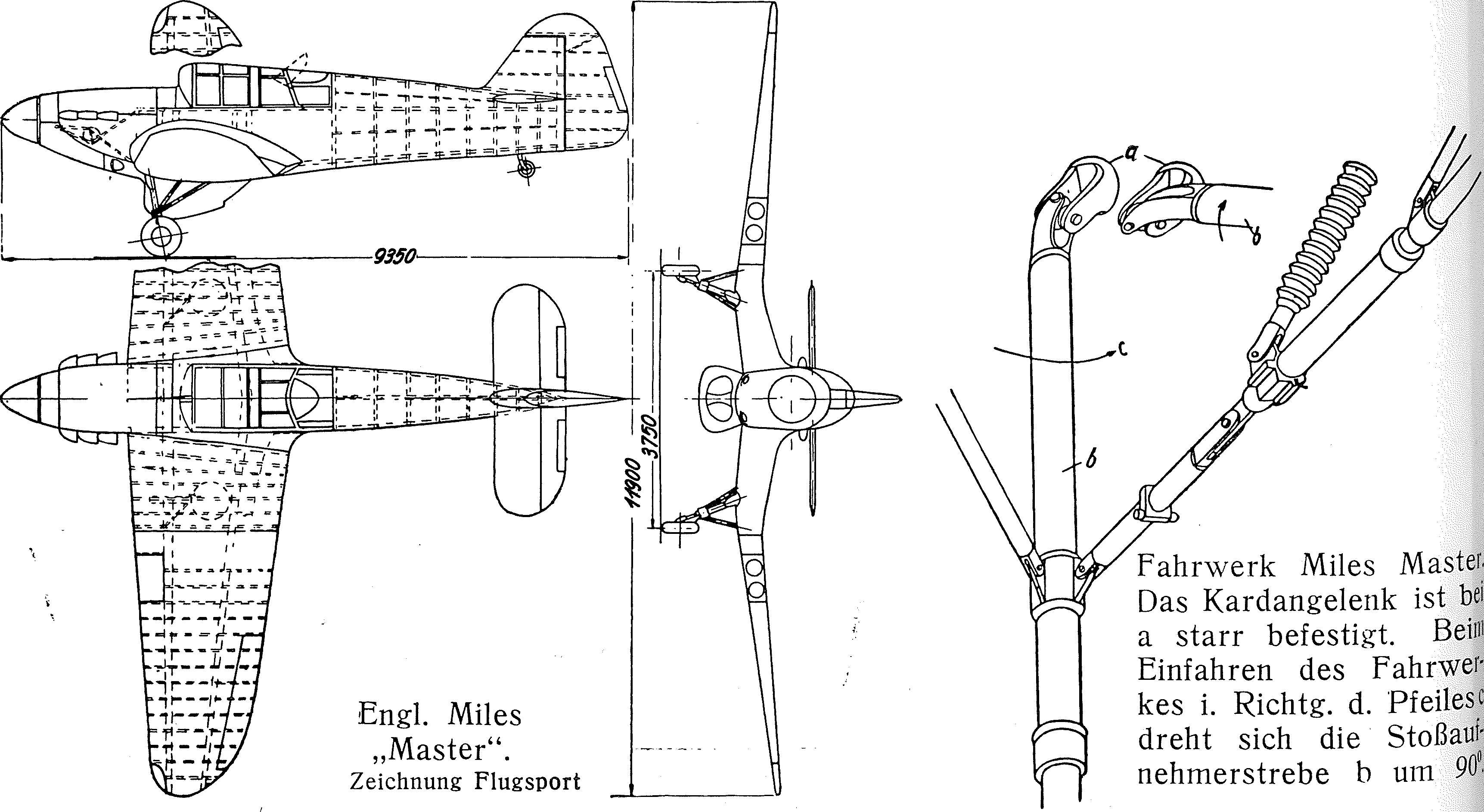

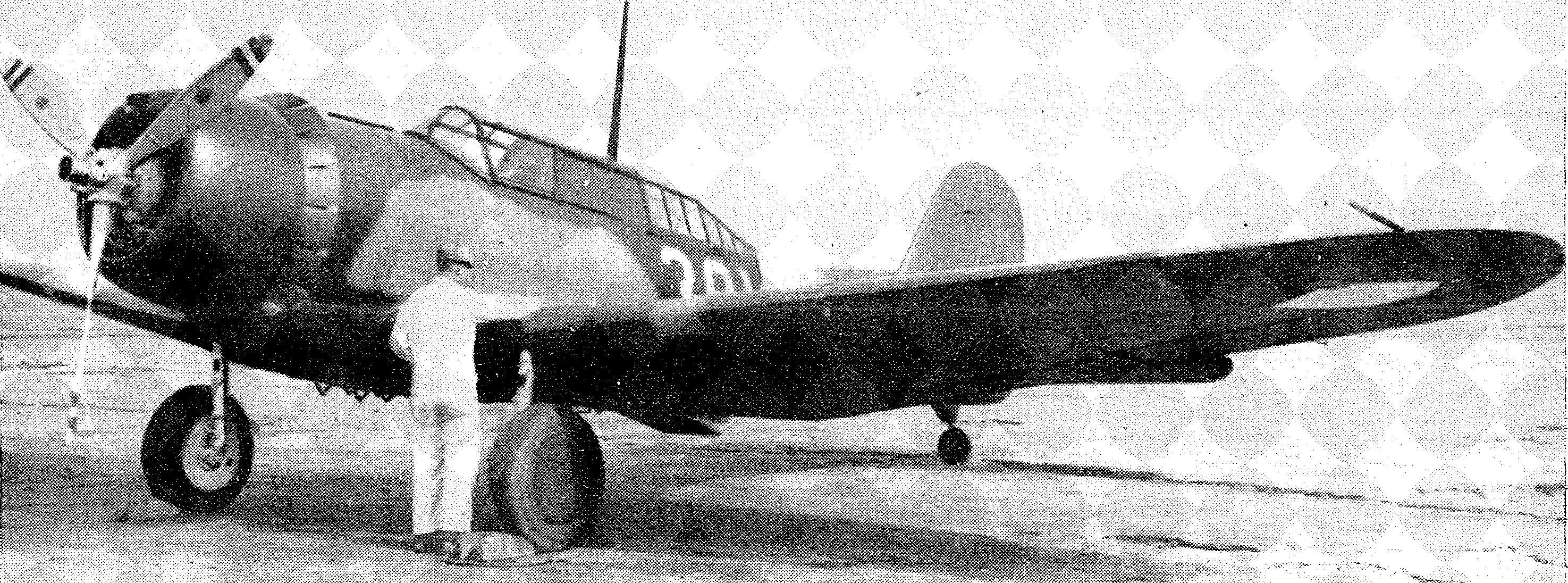

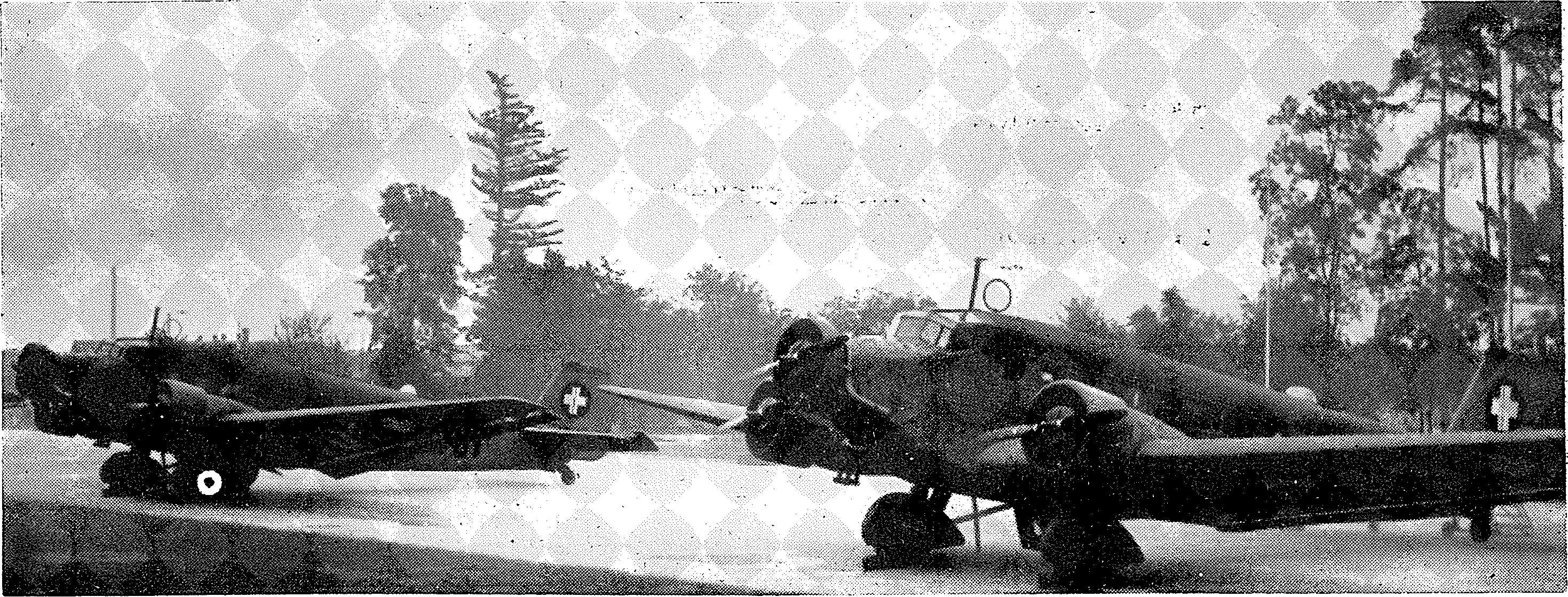

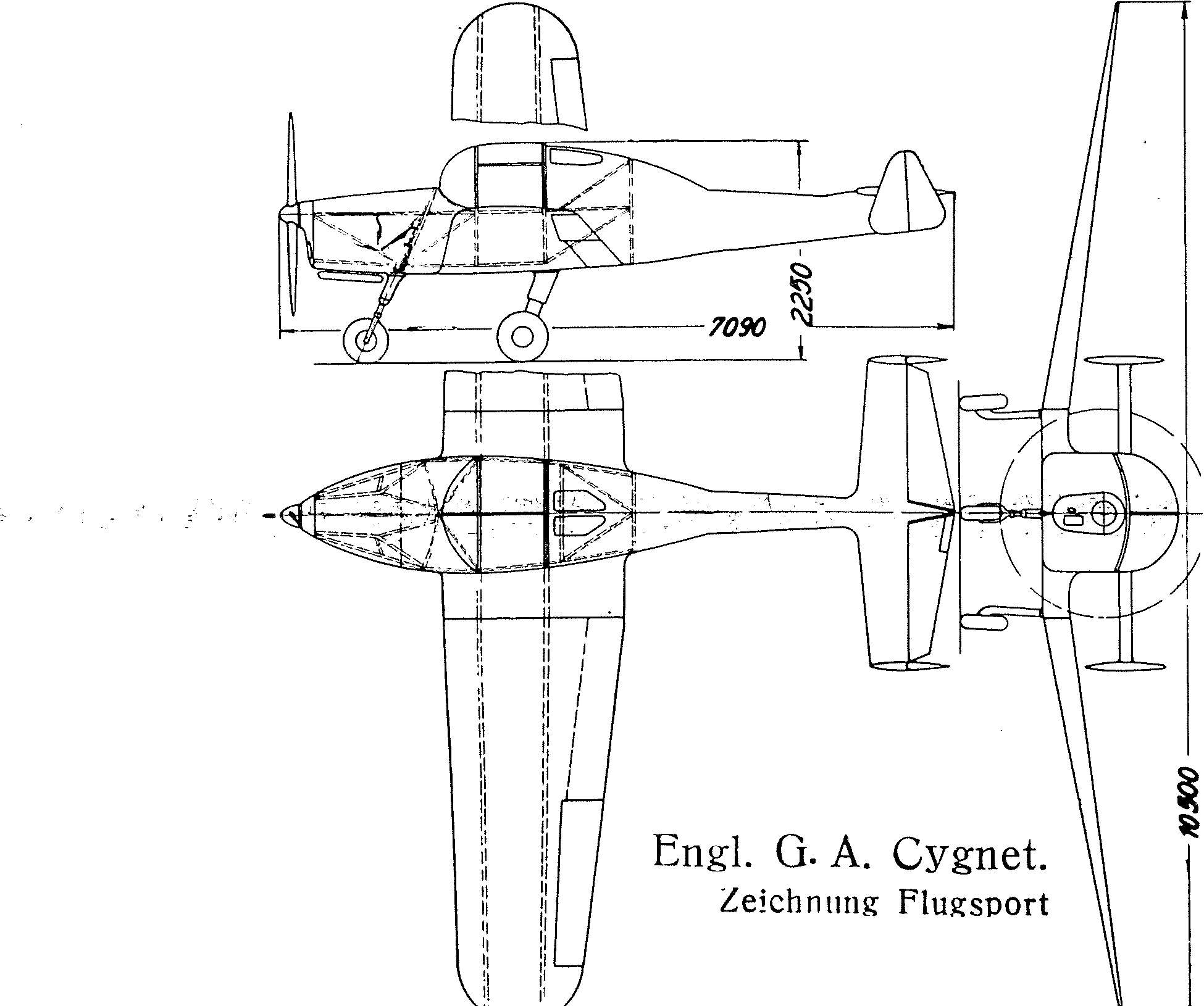

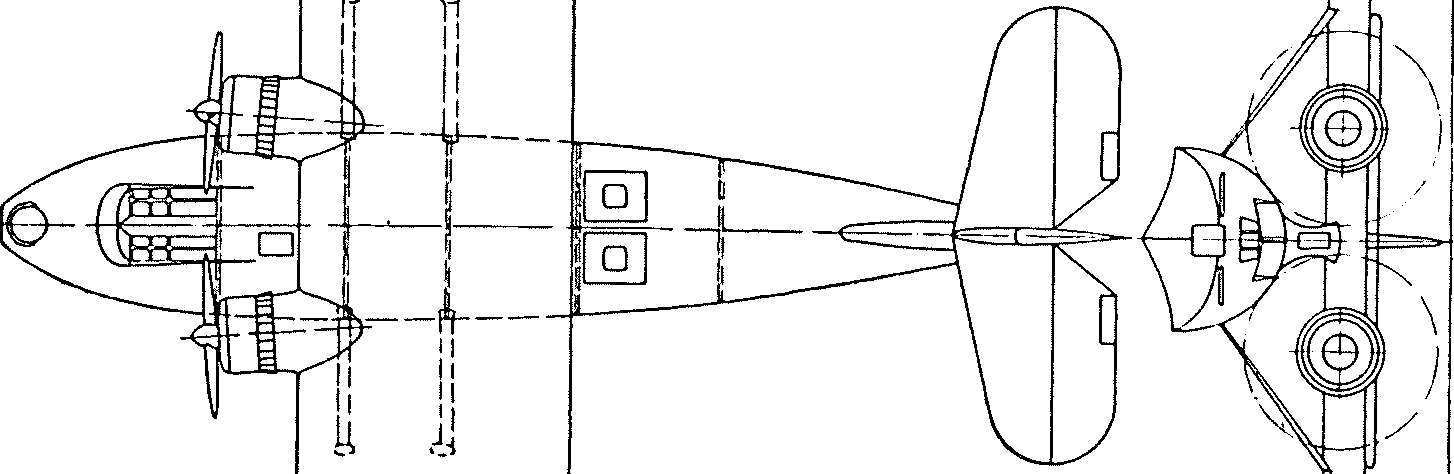

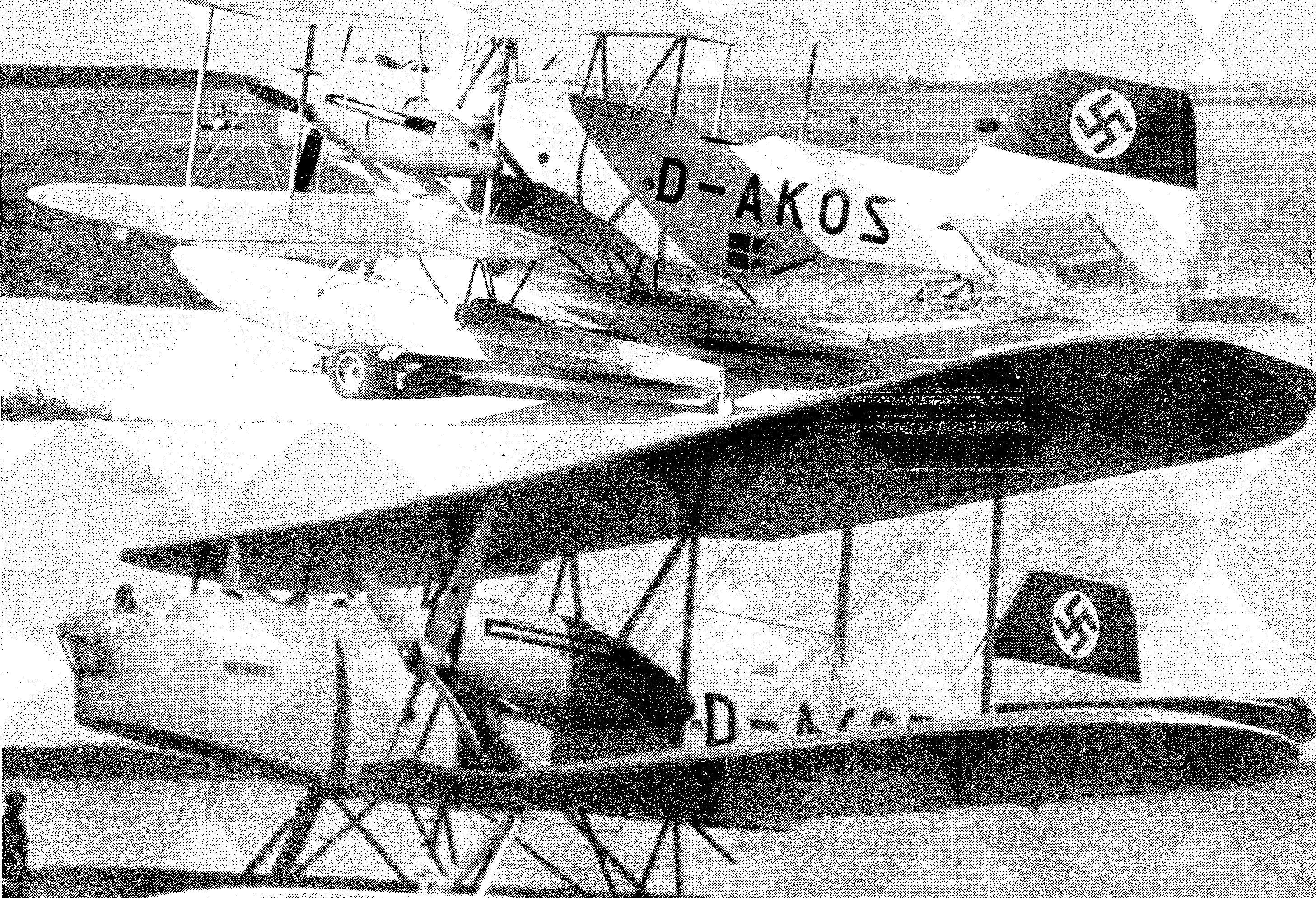

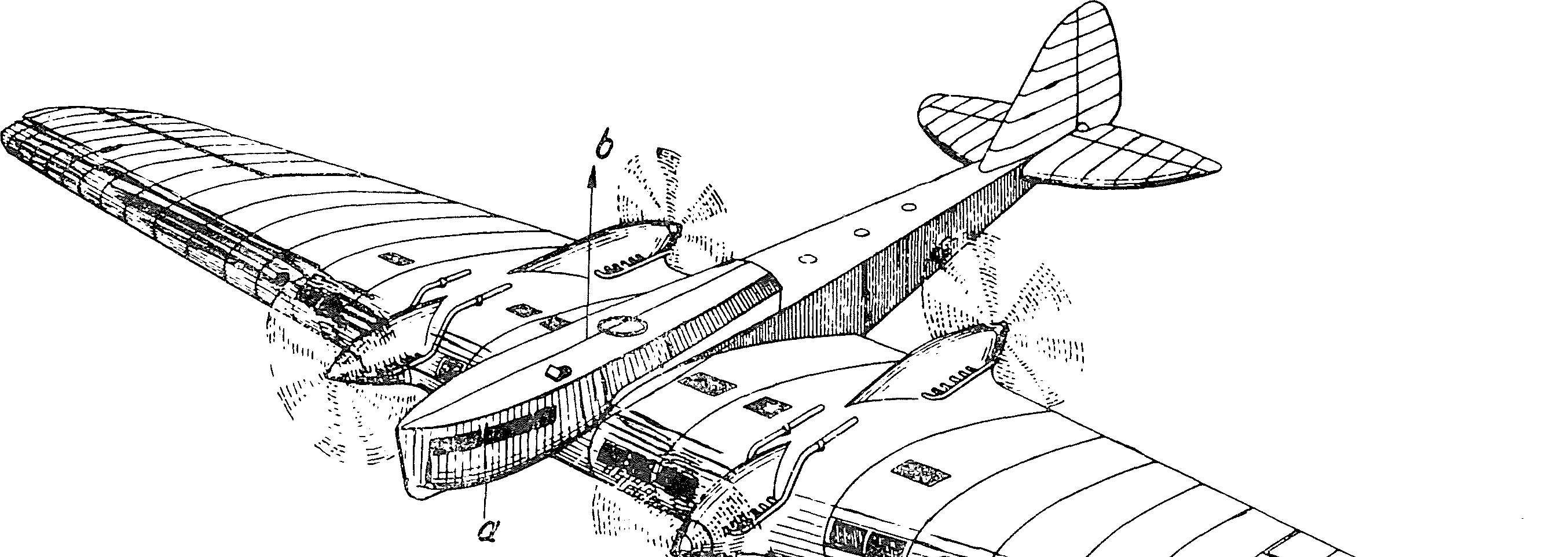

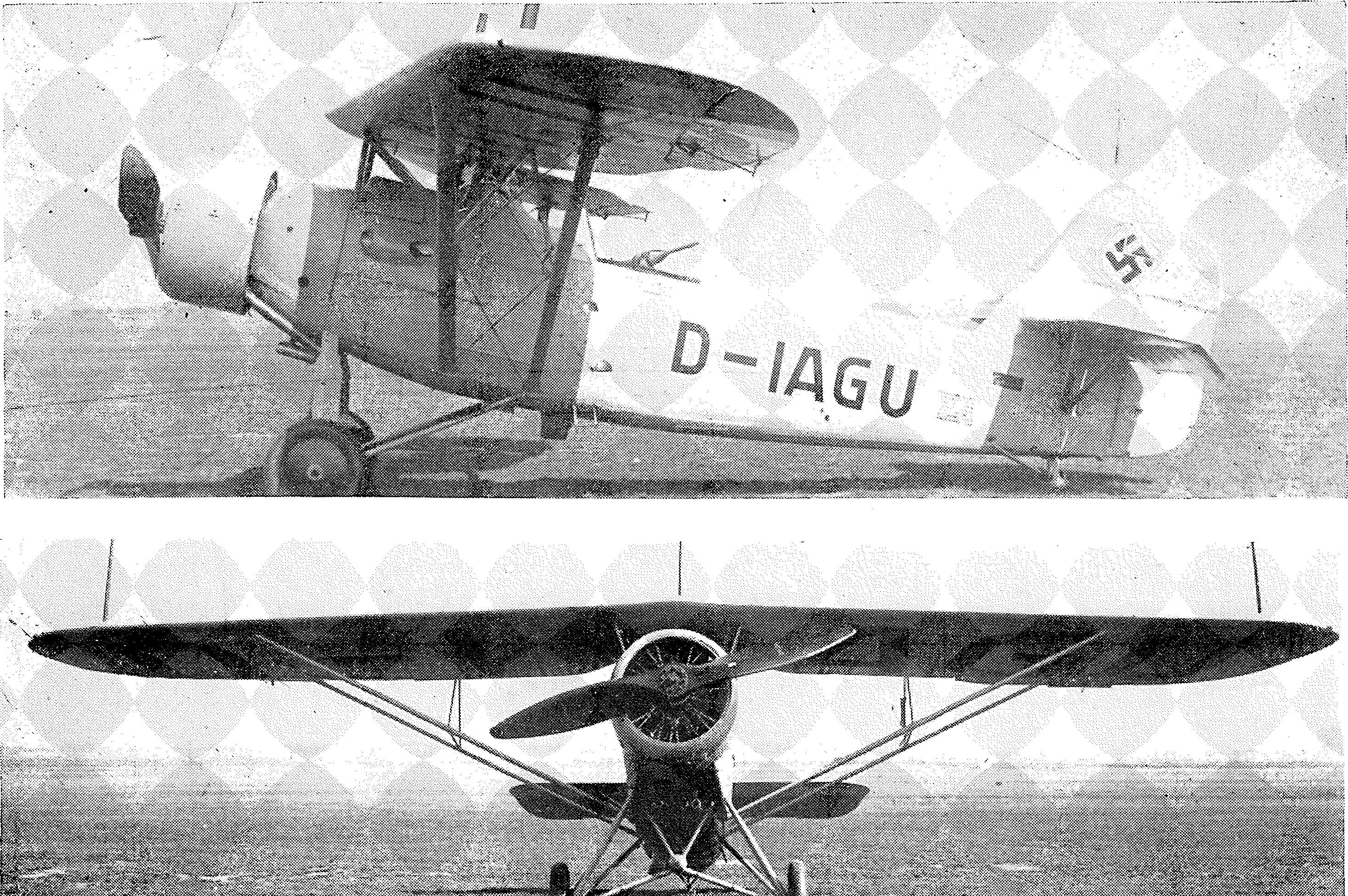

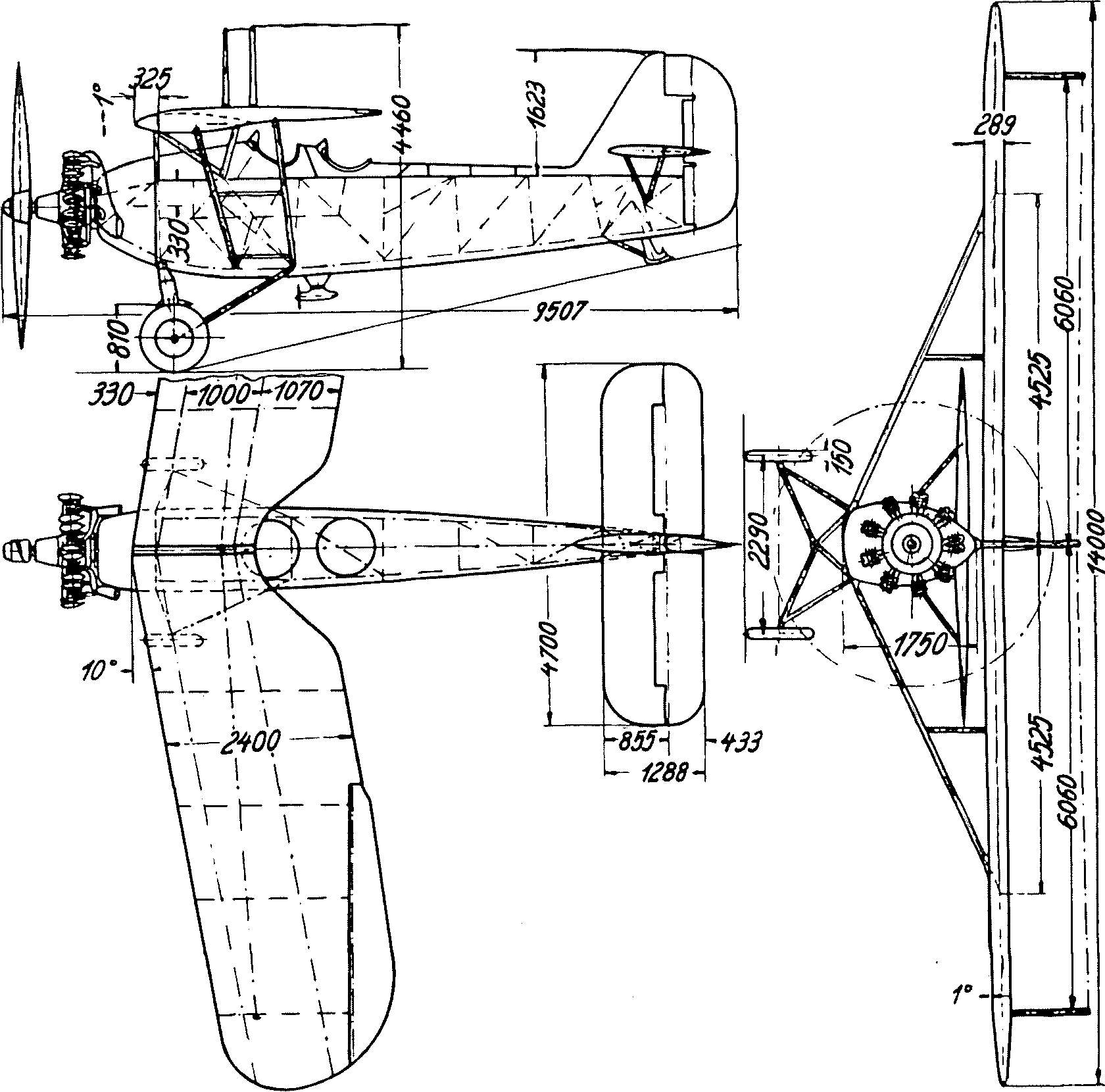

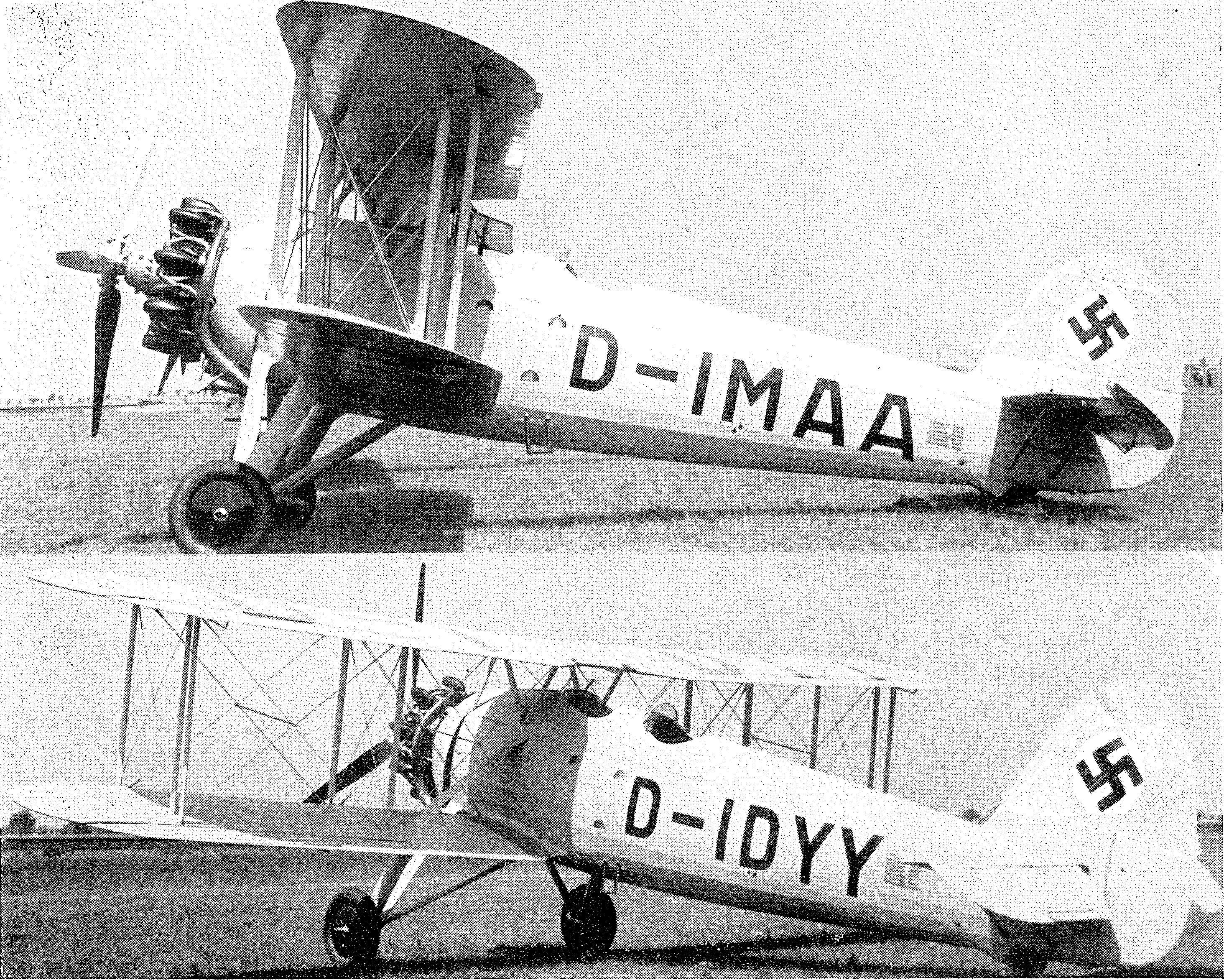

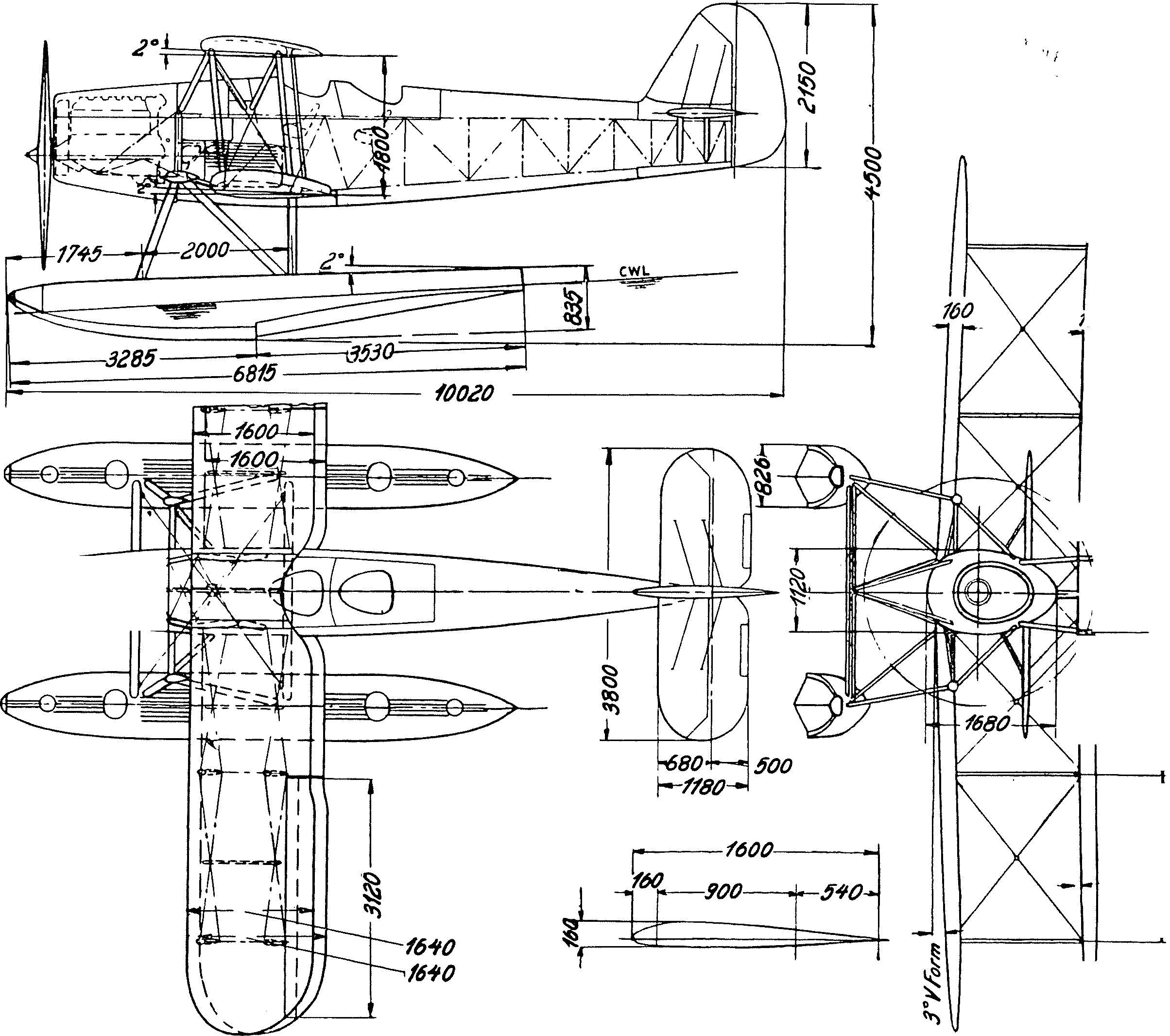

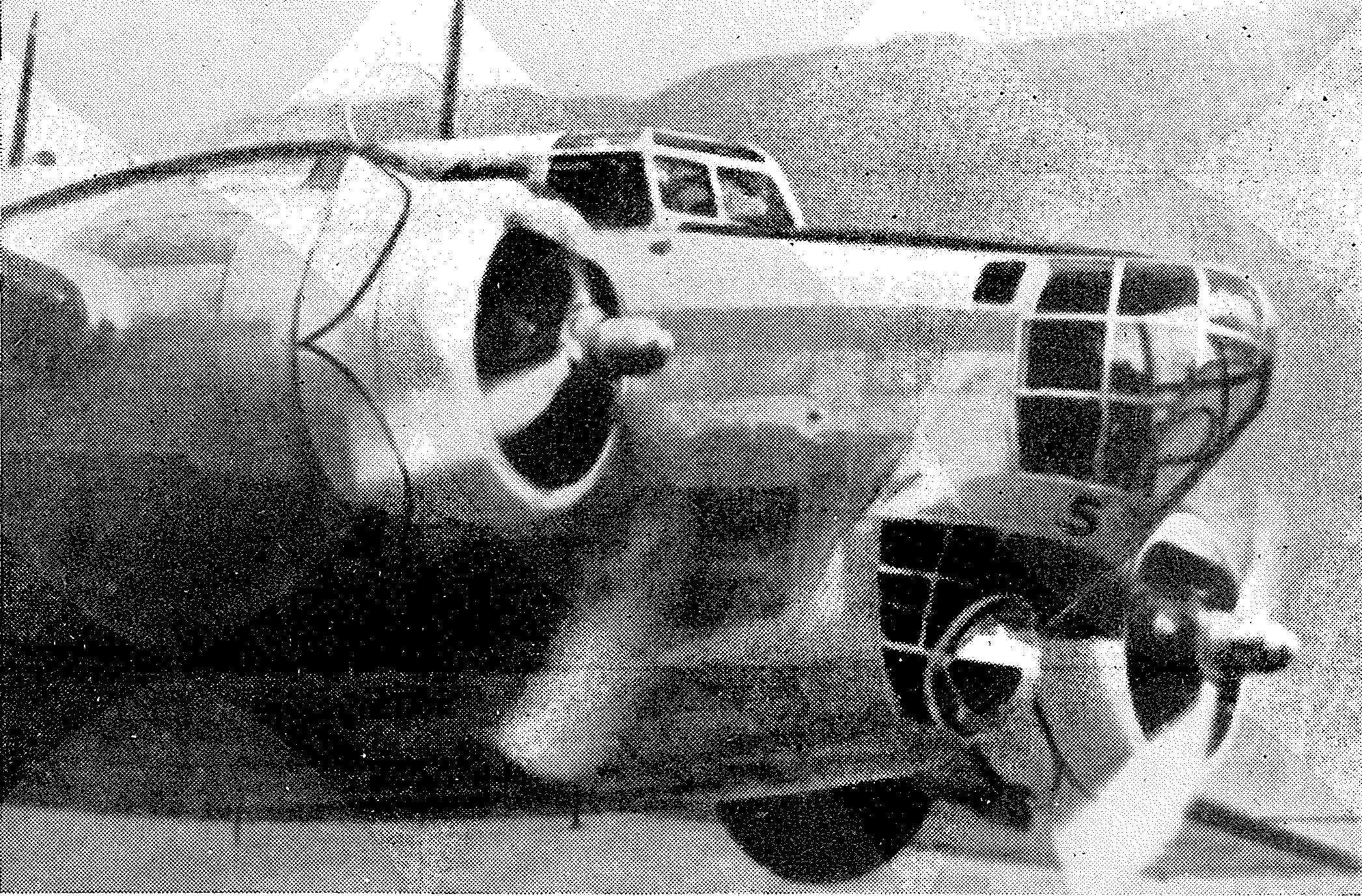

Henschel-Mehrzwecke-Flugzeug „Hs 126".

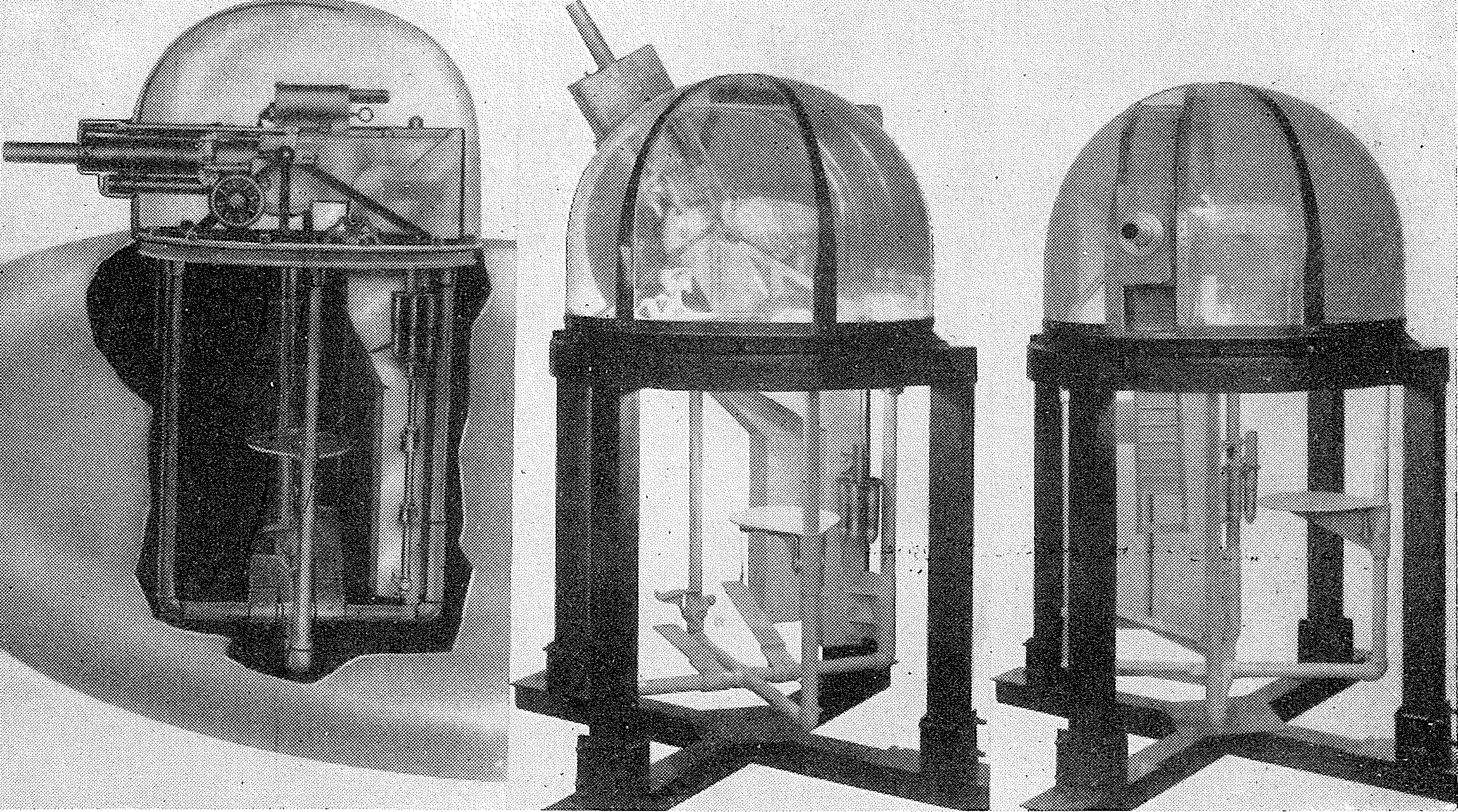

Den abgestrebten Hochdecker haben wir auf S. 32 u. 574, 1938 ausführlich besprochen, und bringen nun noch das Typenblatt der Maschine: 1 starres MG., la Patronenkasten,

2 bewegliches MG., 2a Munitionstrommeln,

3 Lichtbildgerät,

4 FT. - Geräte, 4a Schleppantenne, 4b Festantenne, 4c Generator für FT.,

5 Kraftstoff-

Schmierstoff-Behälter, 6 Magazin für 10 10-kg-Bomben.

Henschel Hs 126

Zeichnung: Flugsport

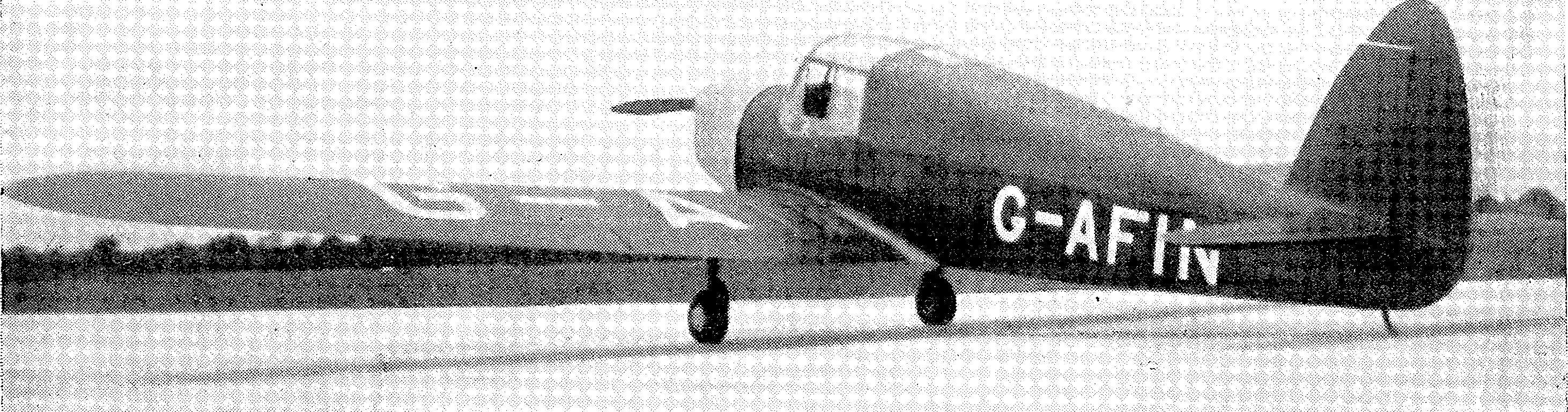

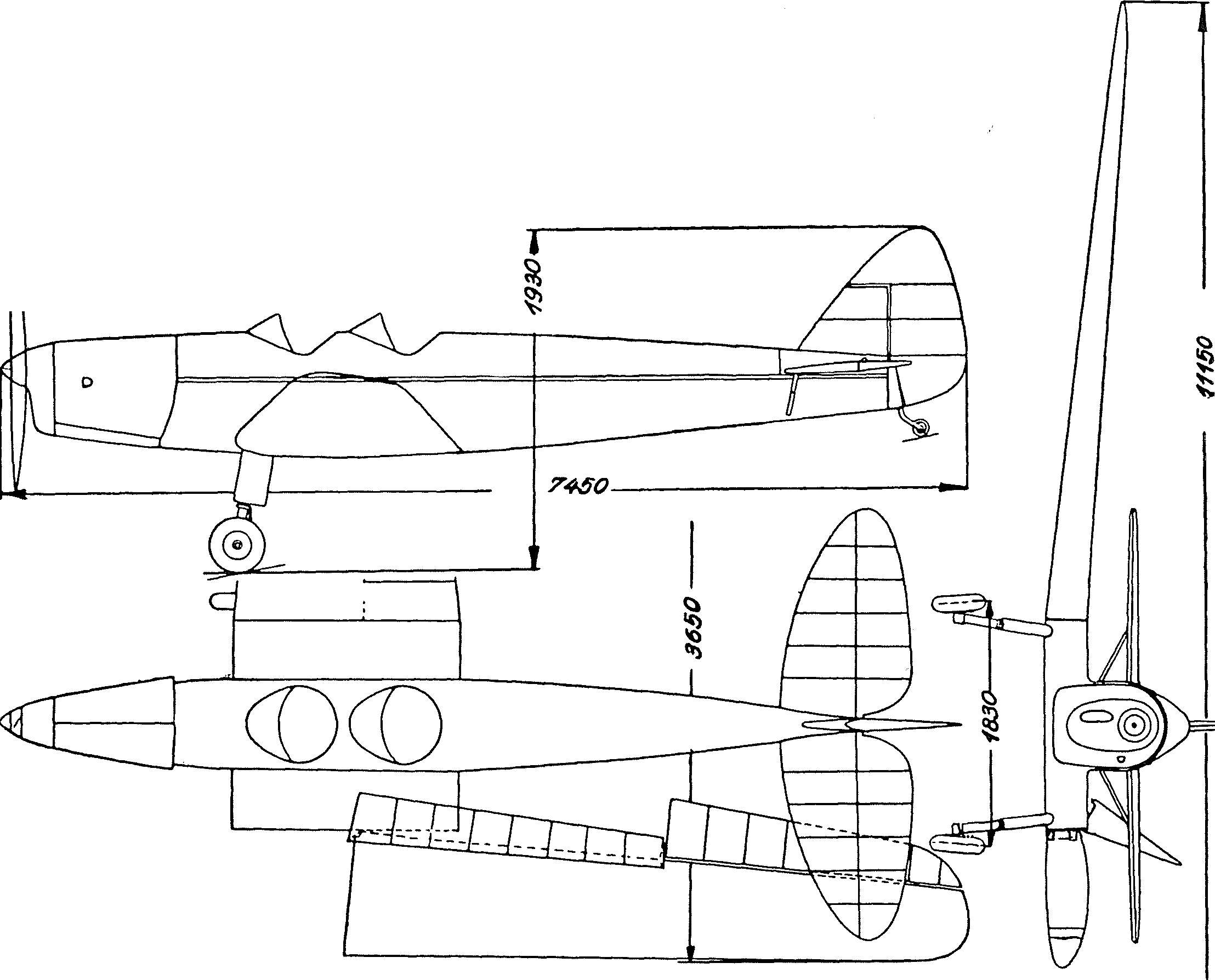

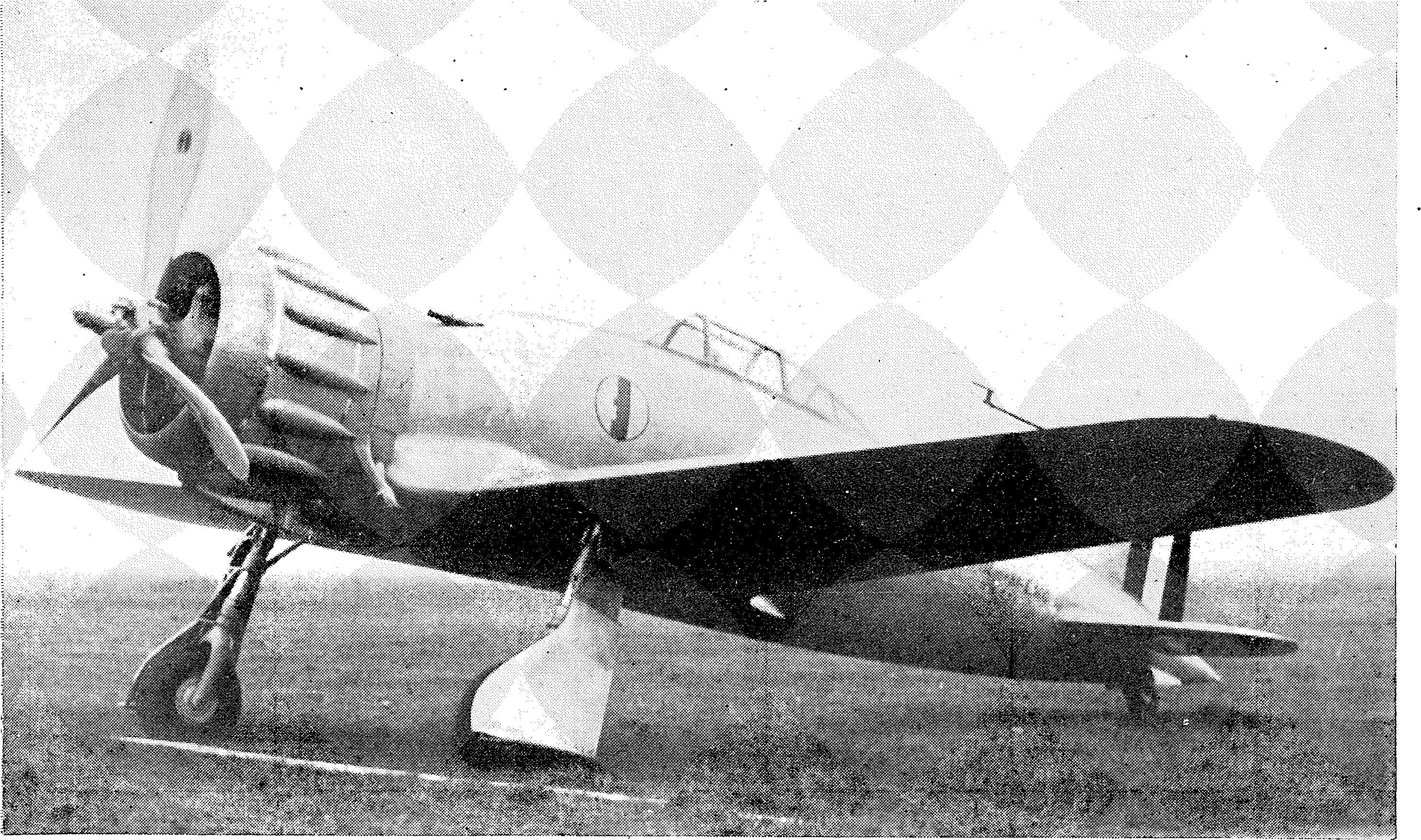

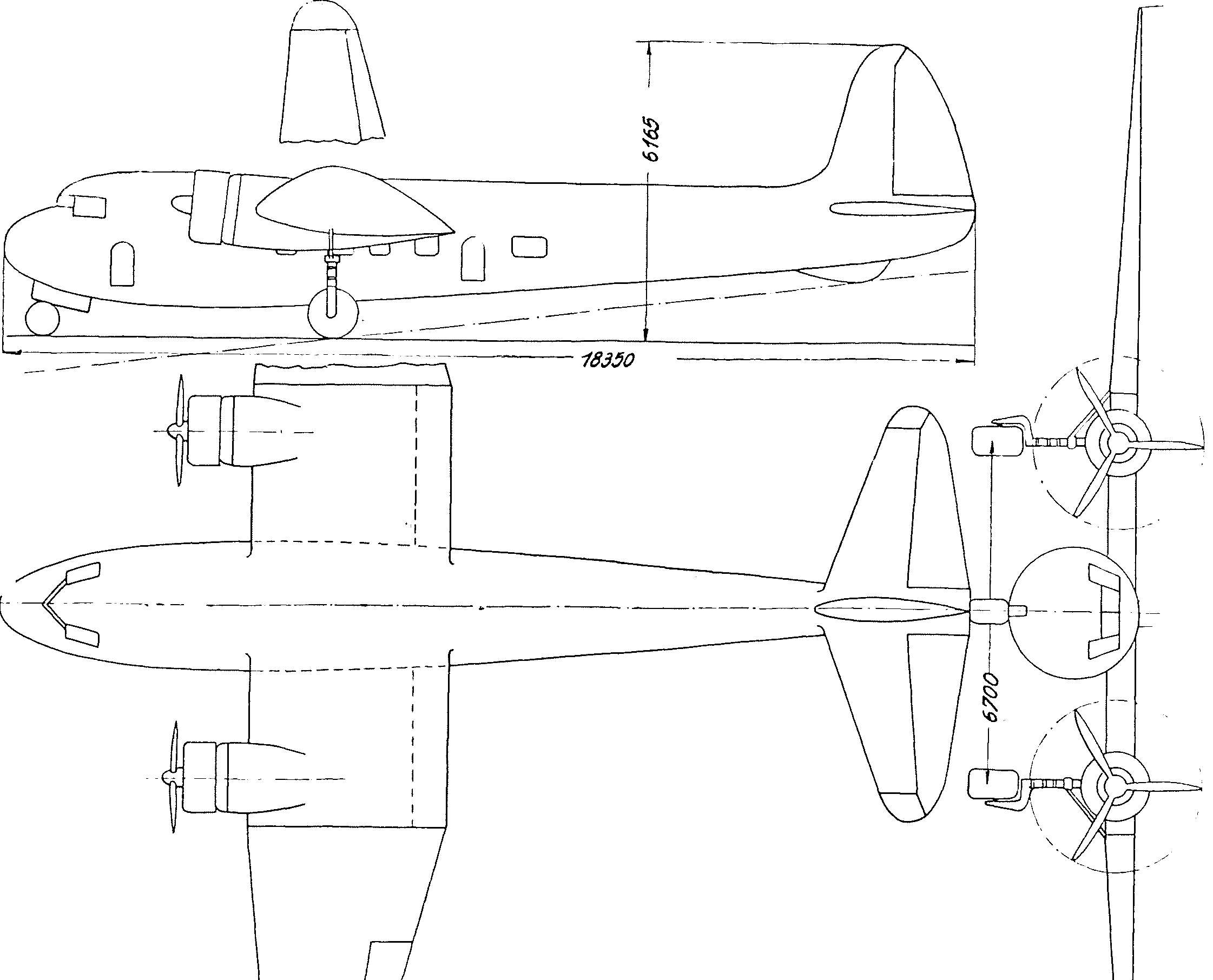

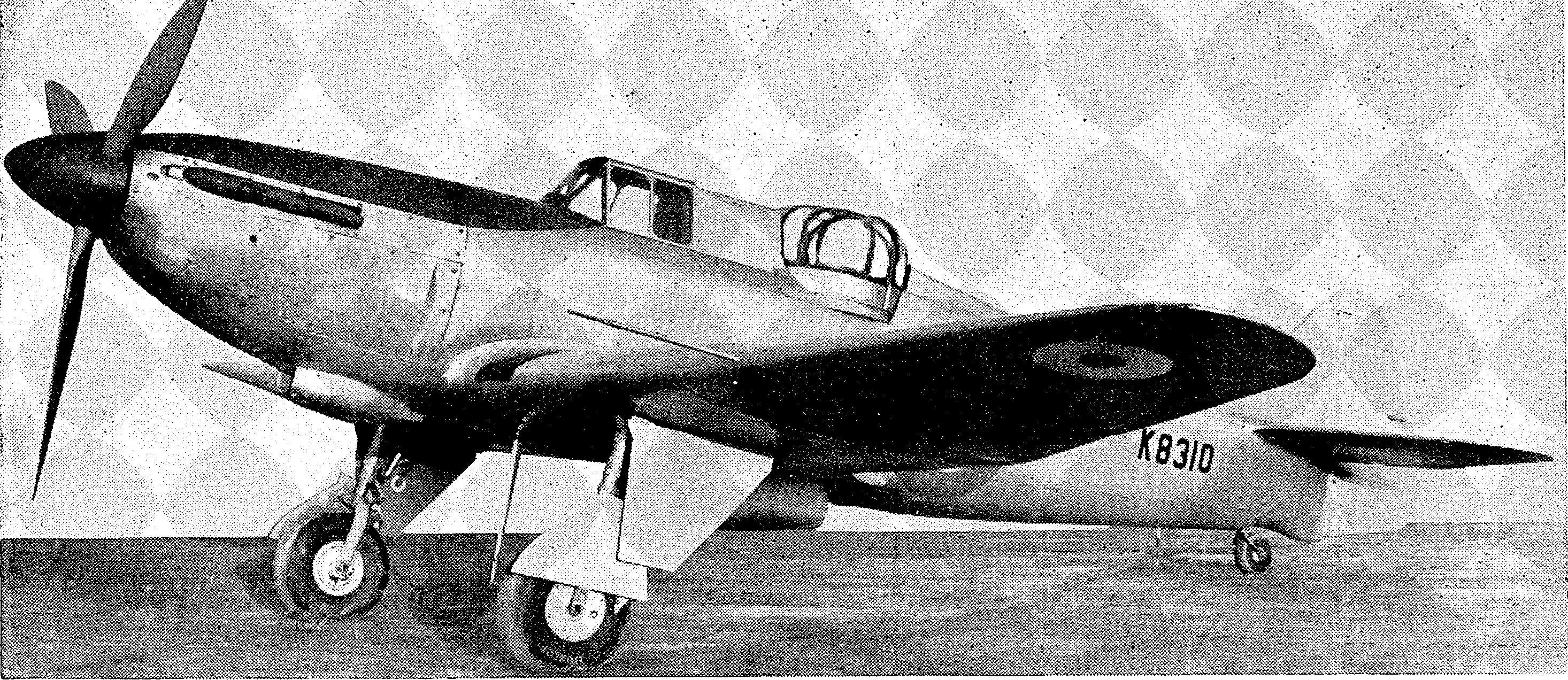

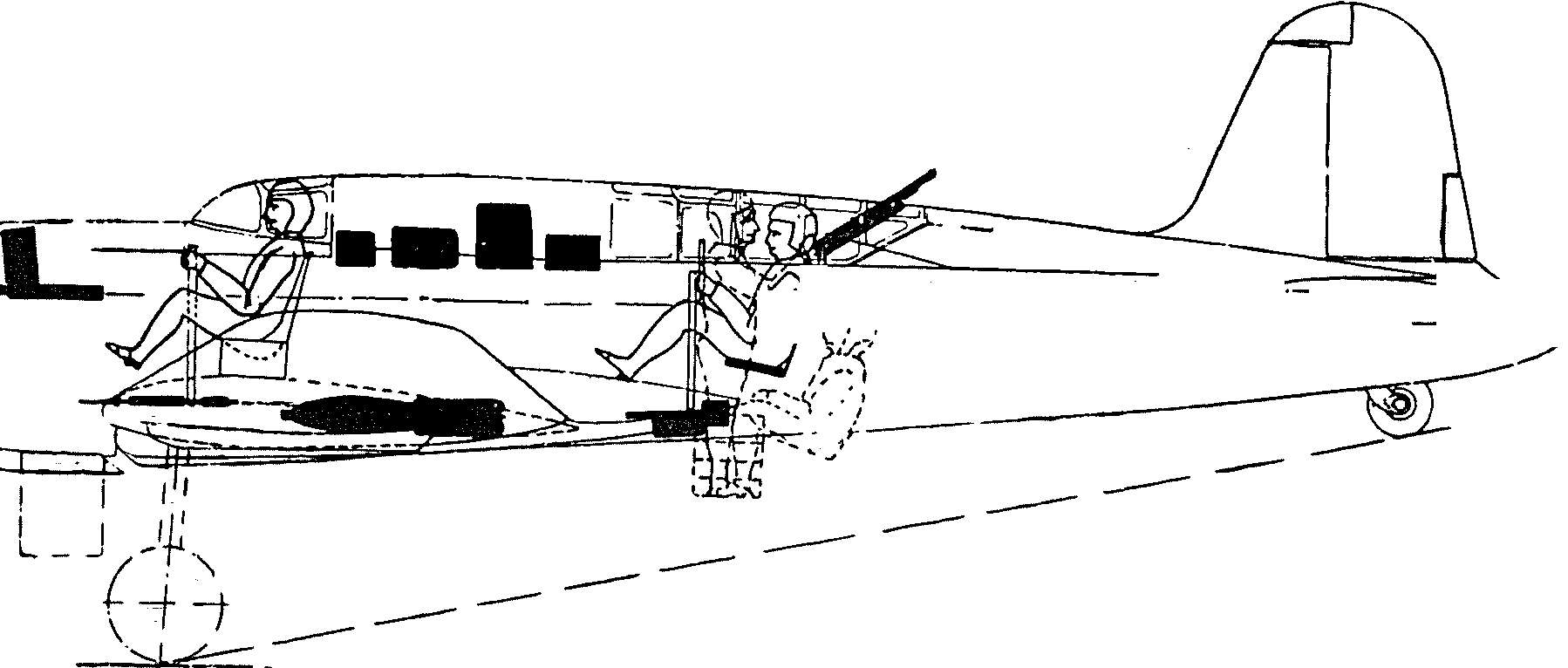

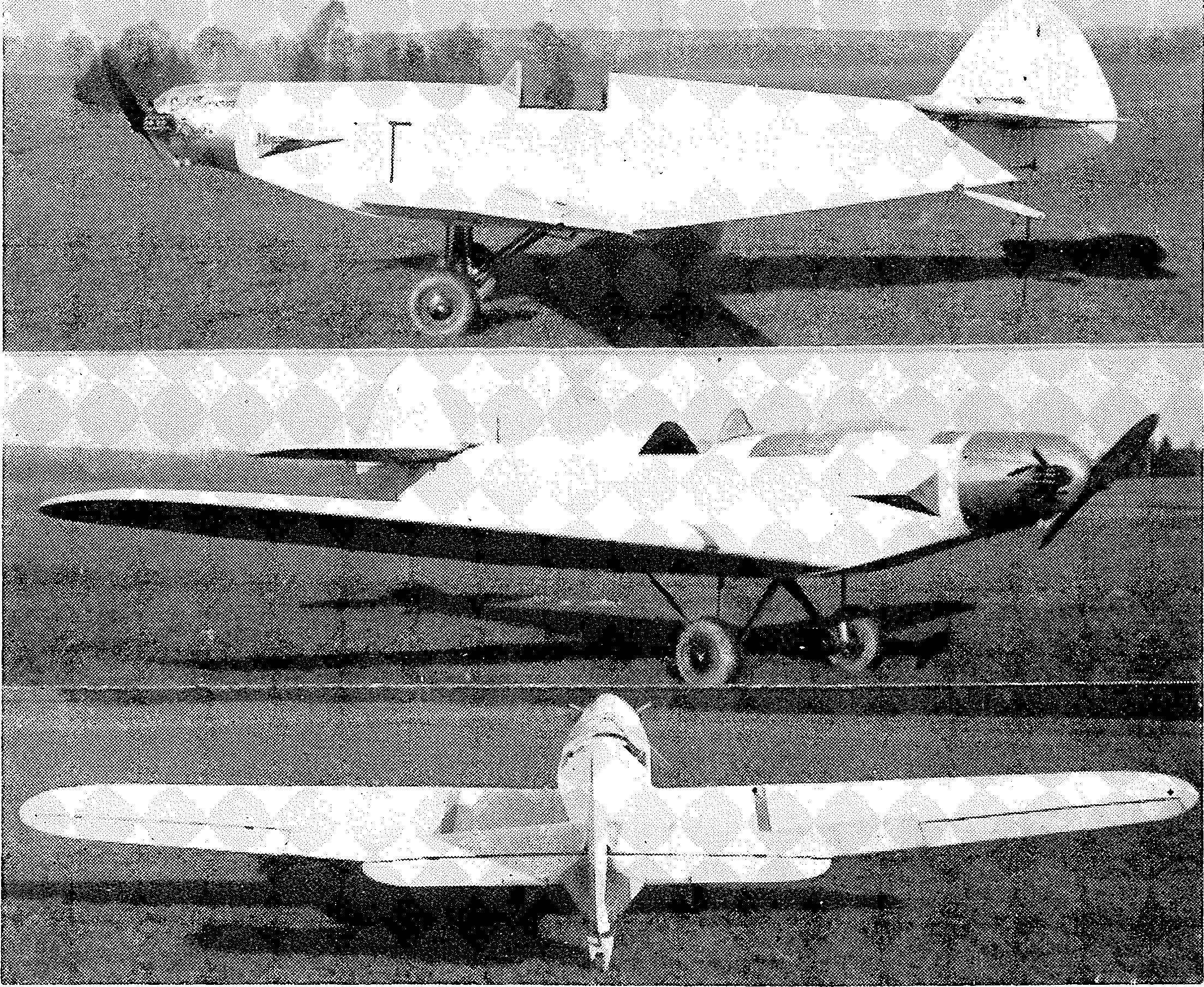

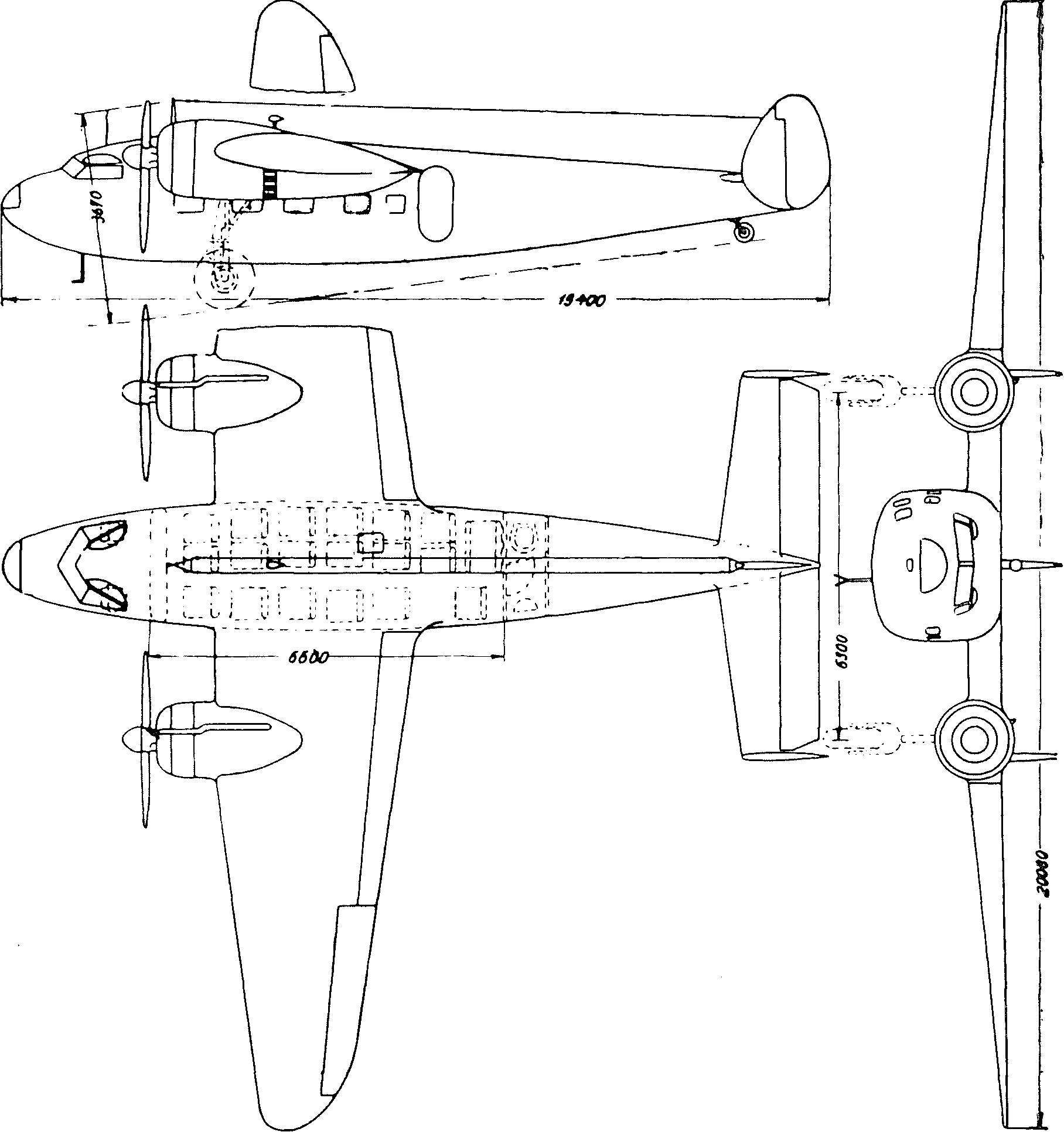

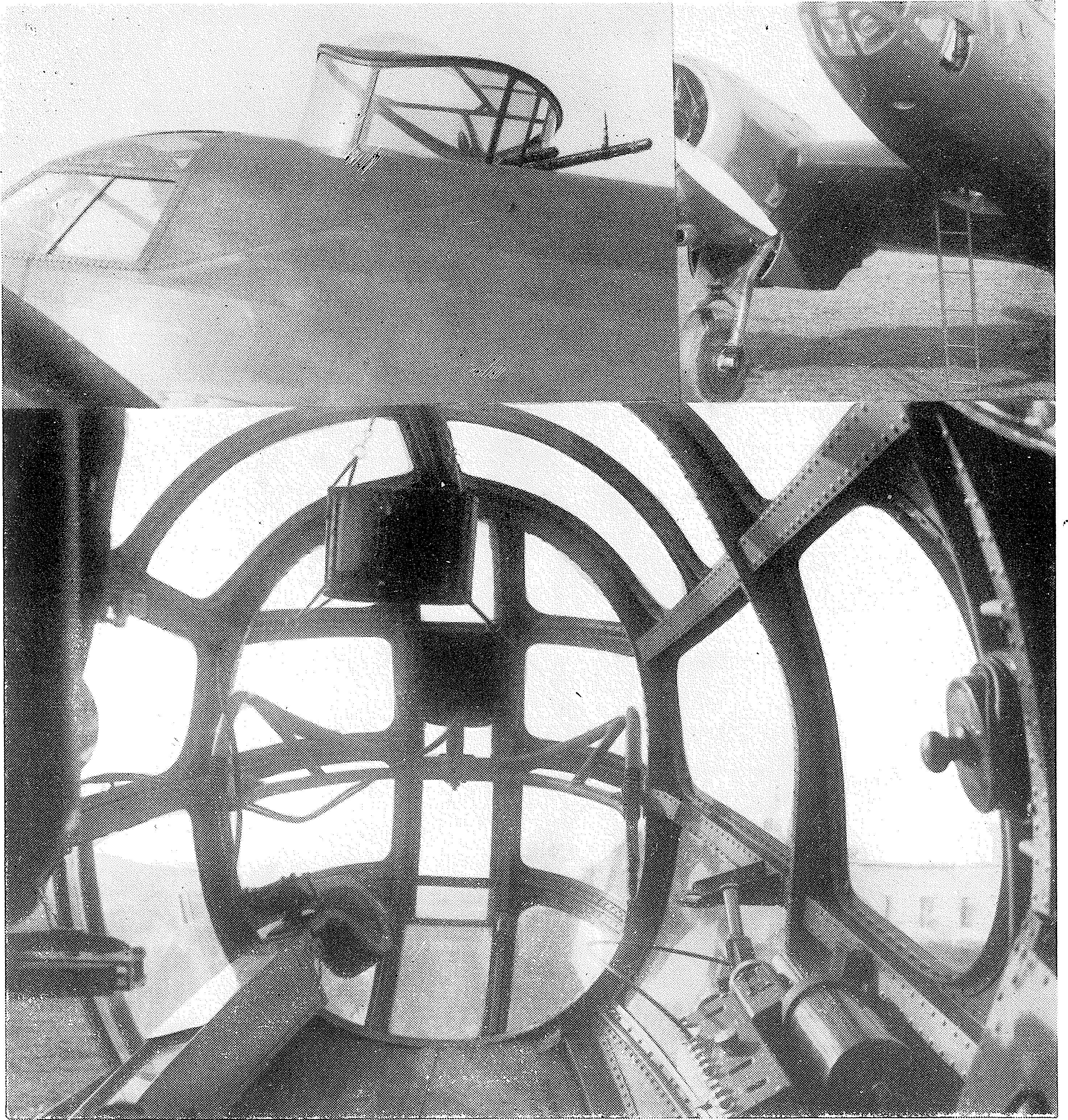

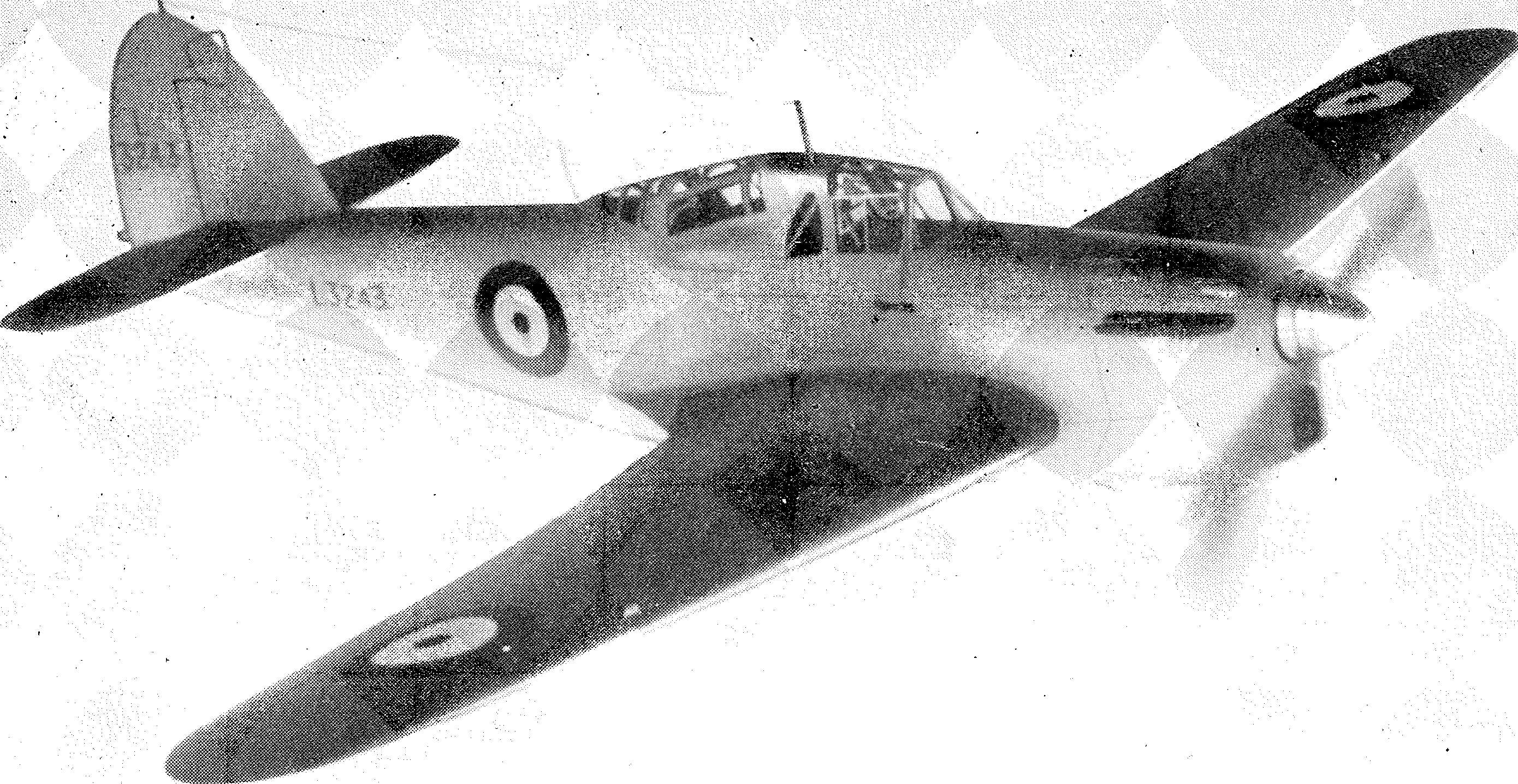

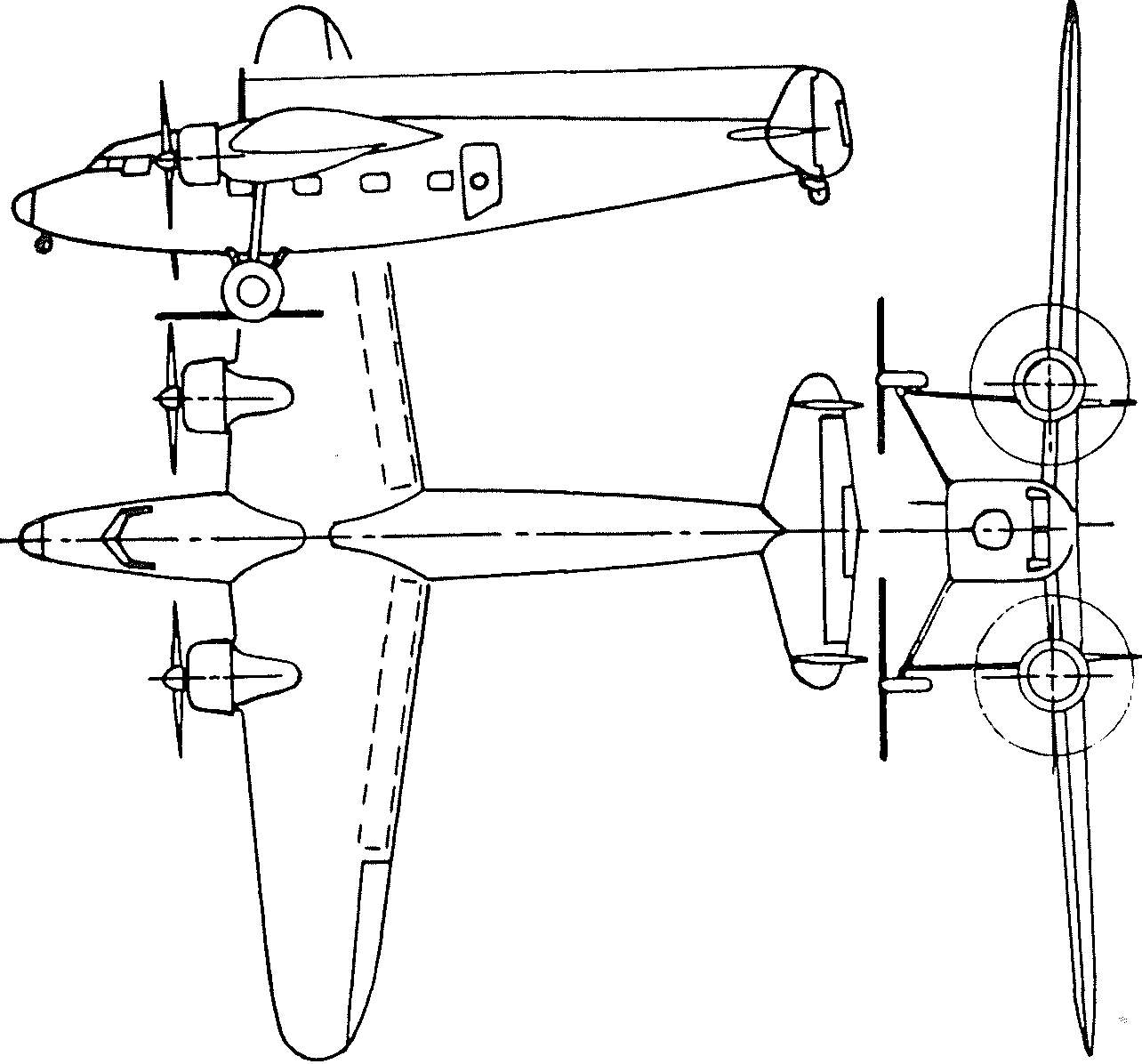

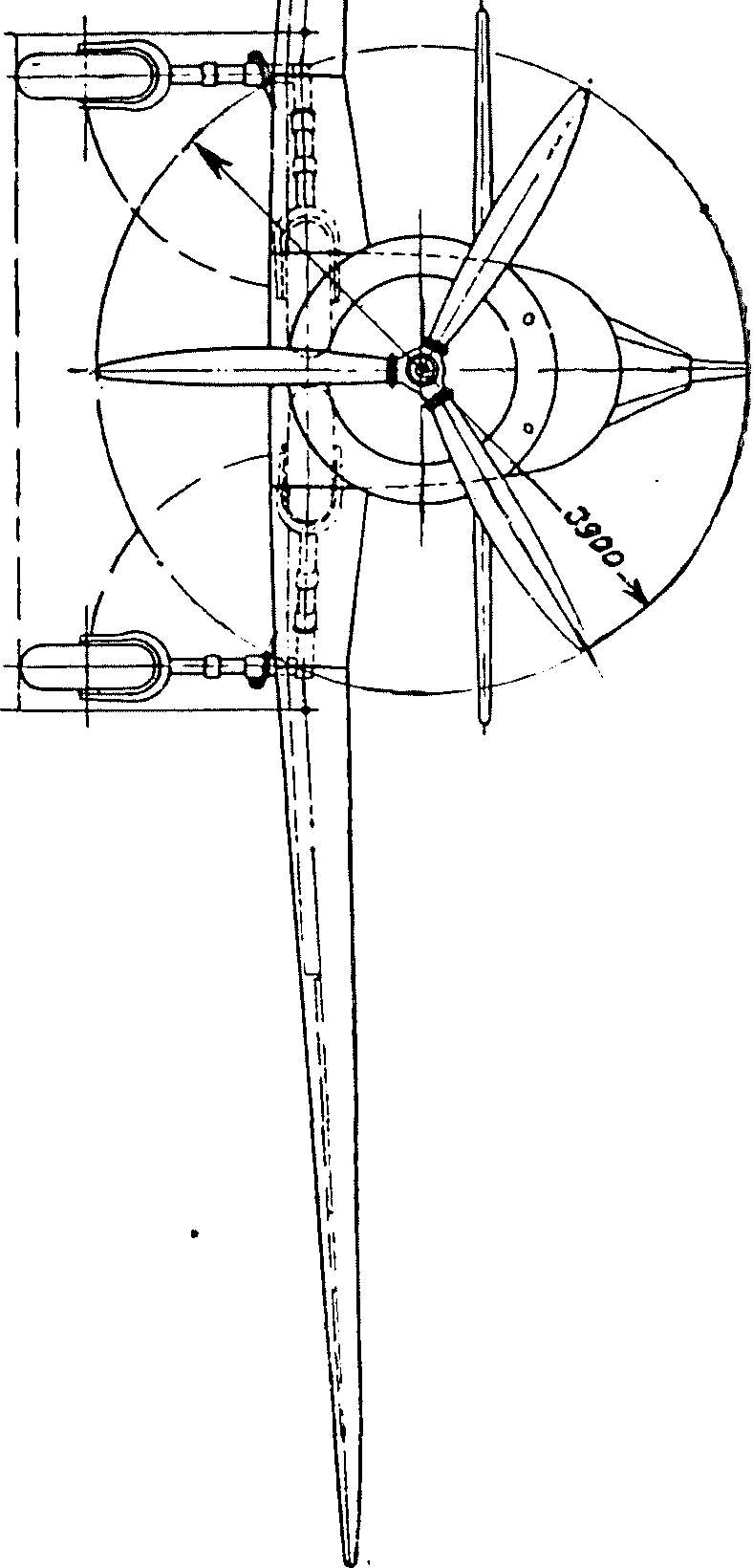

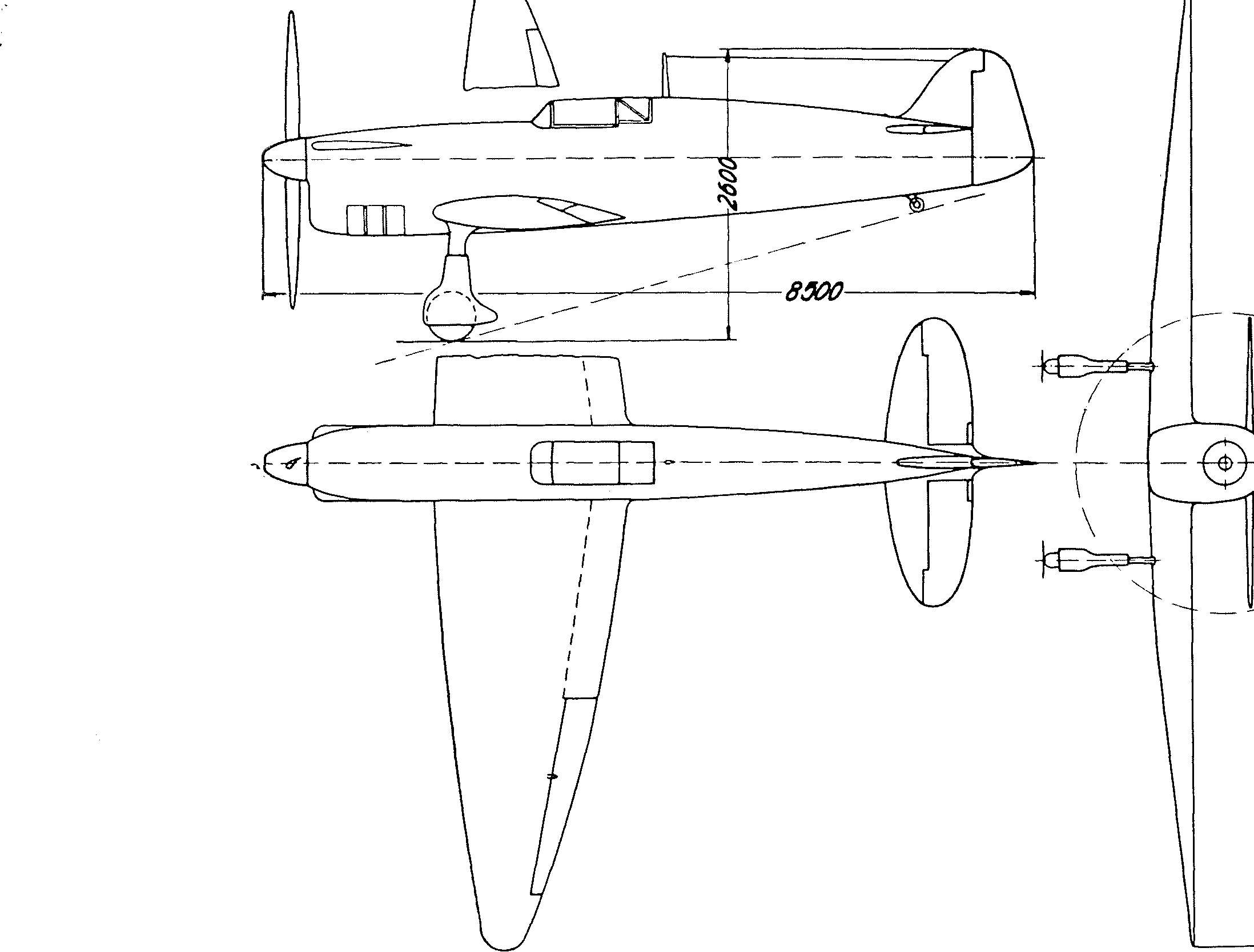

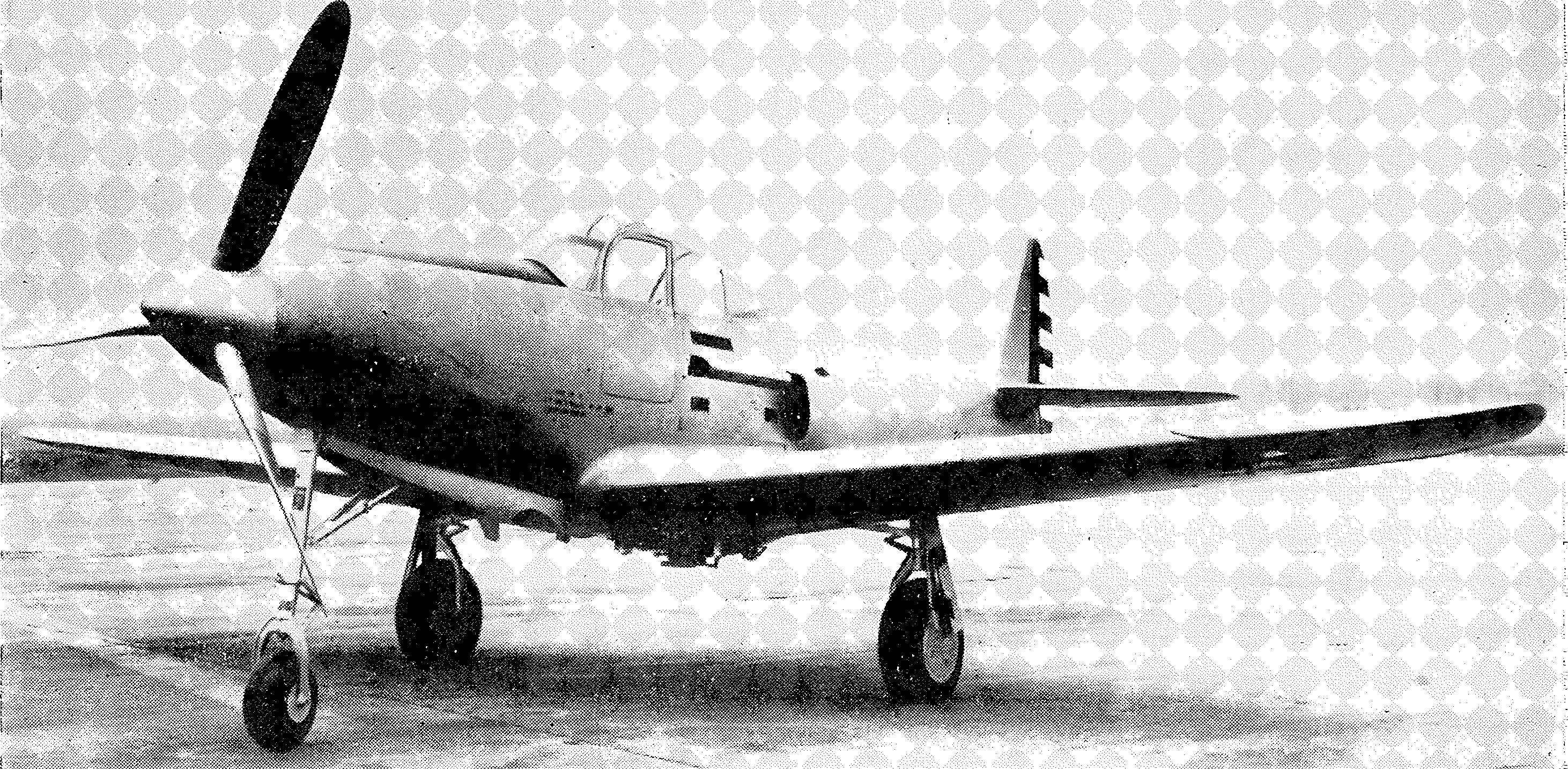

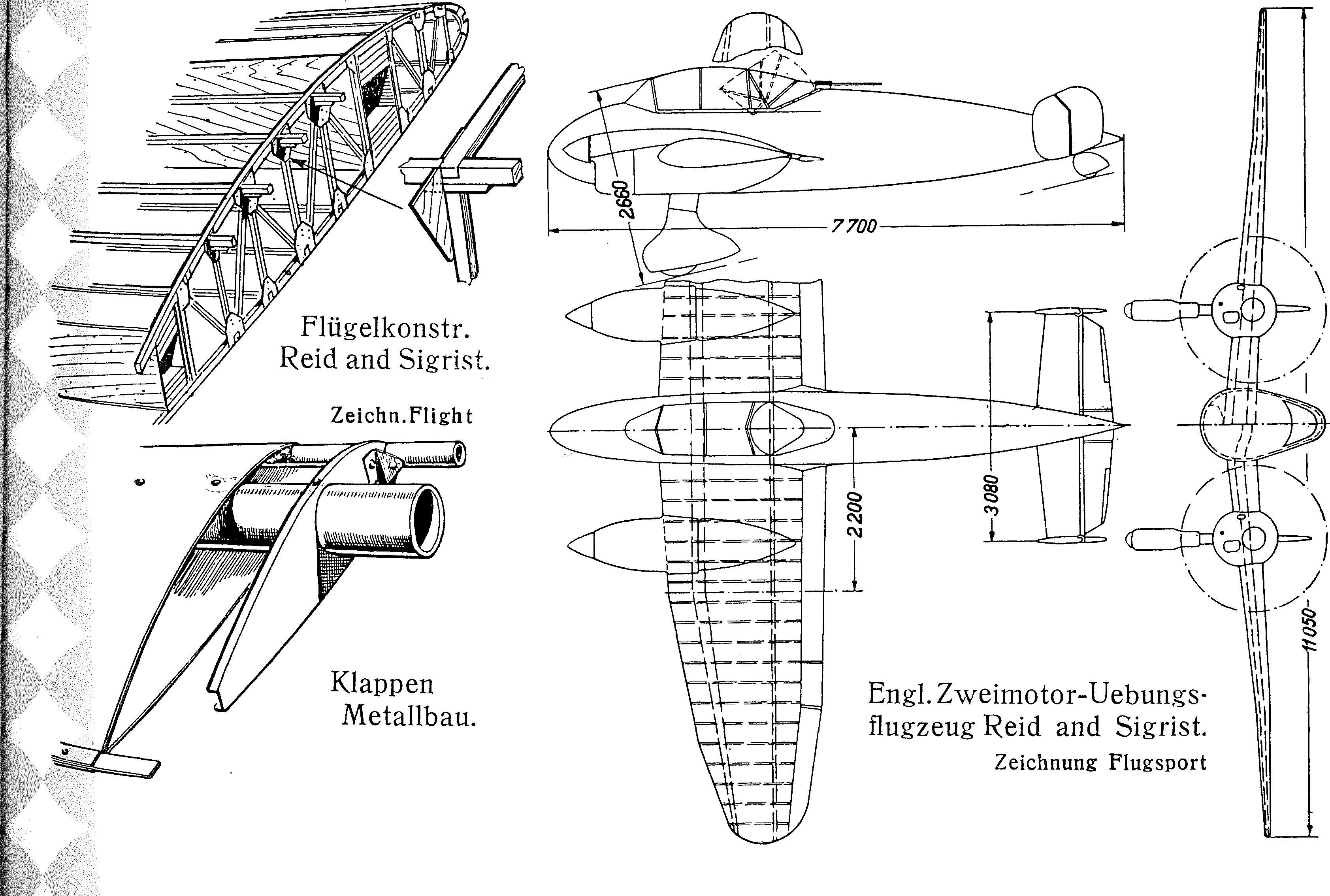

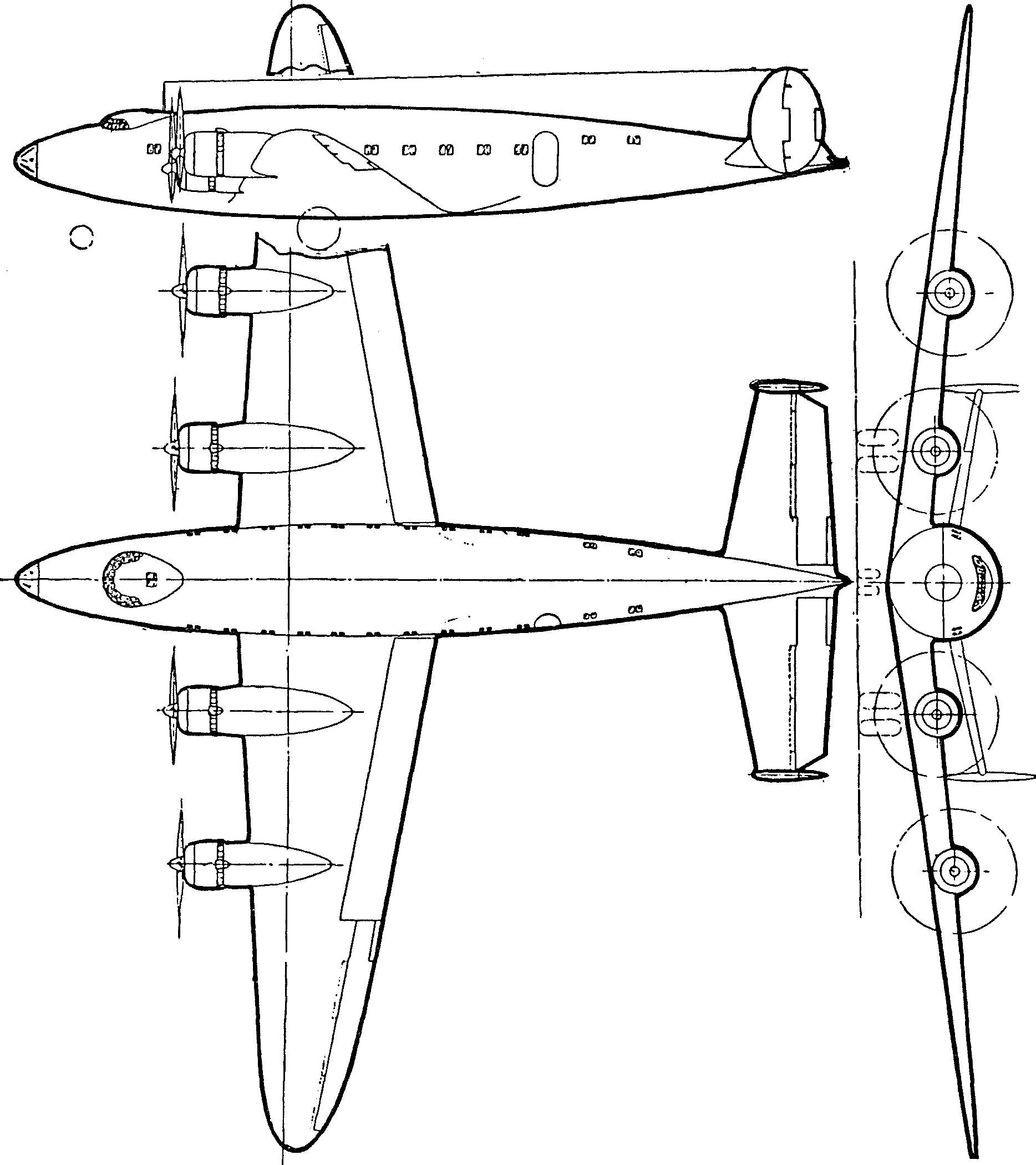

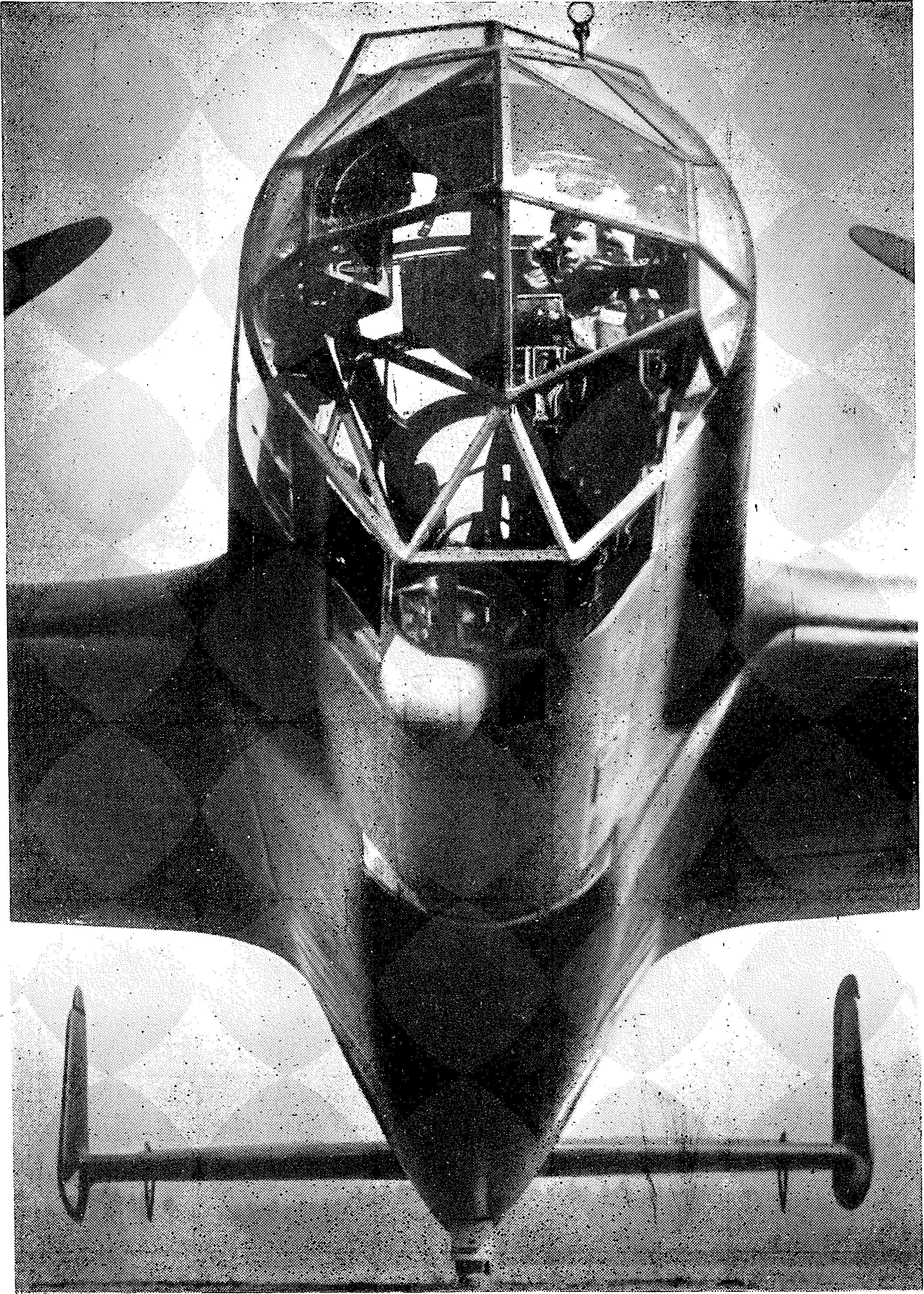

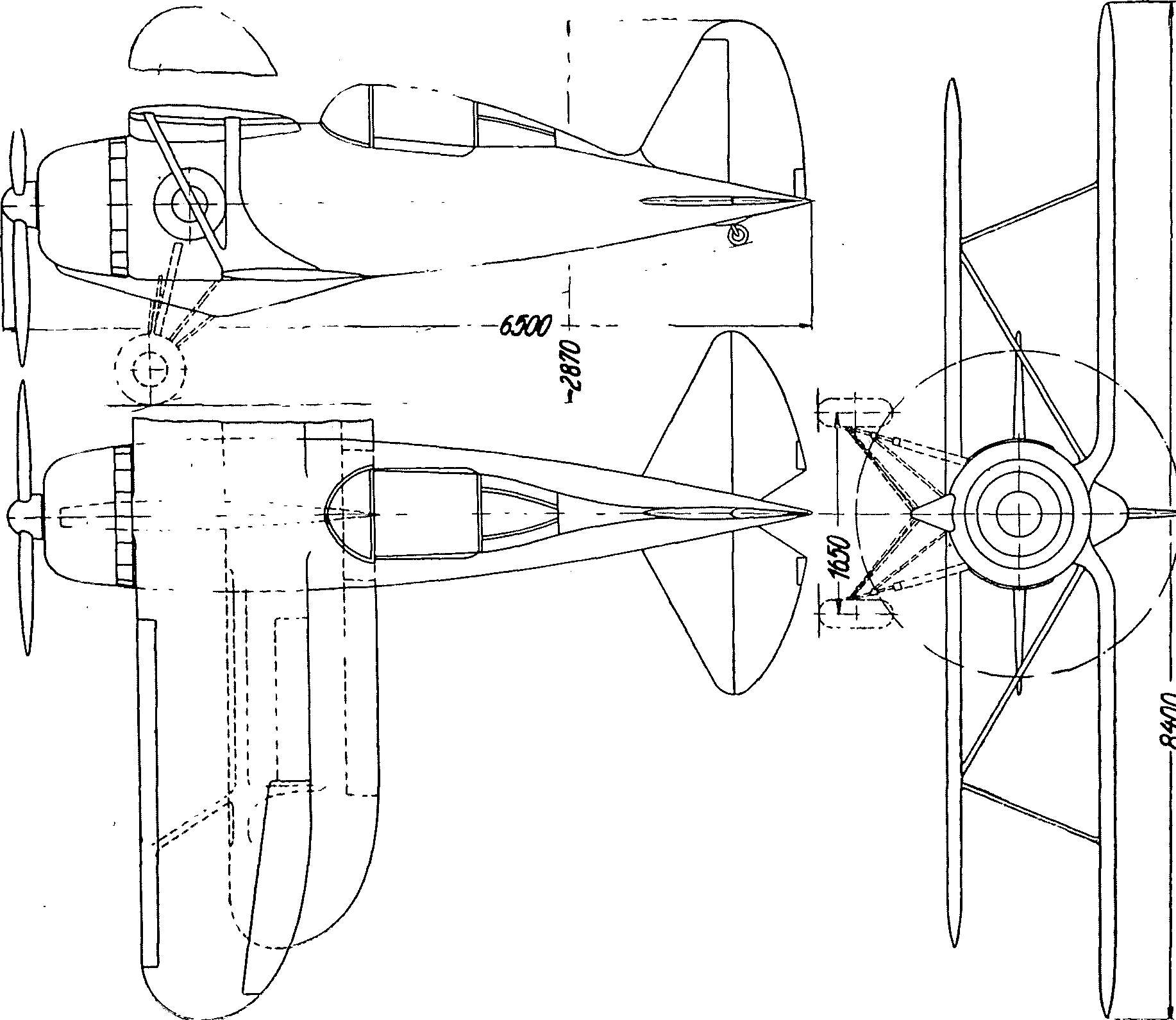

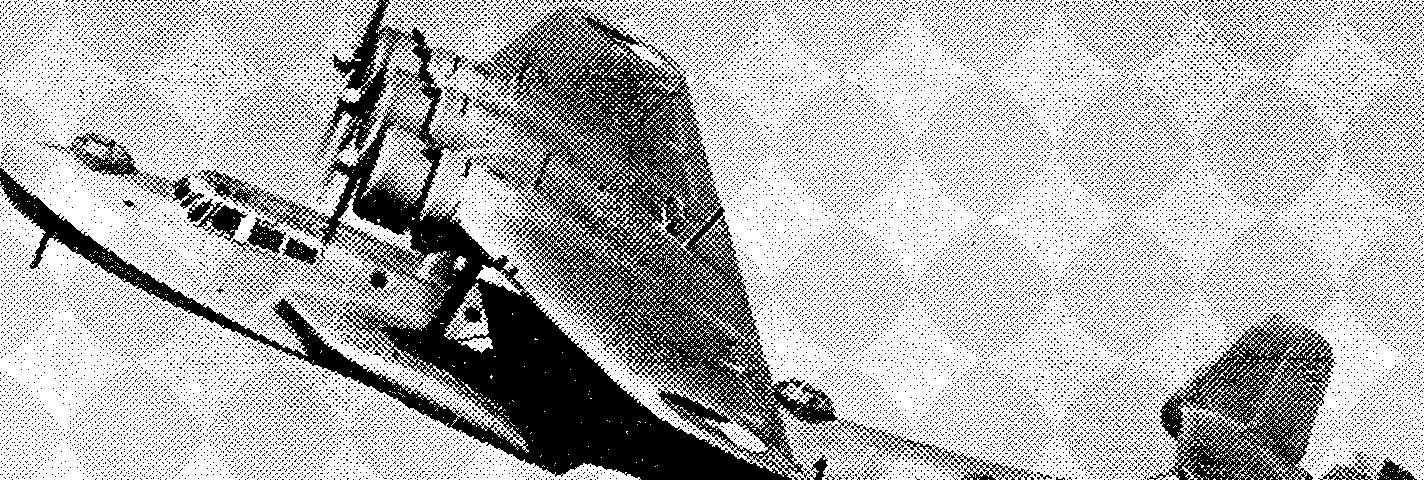

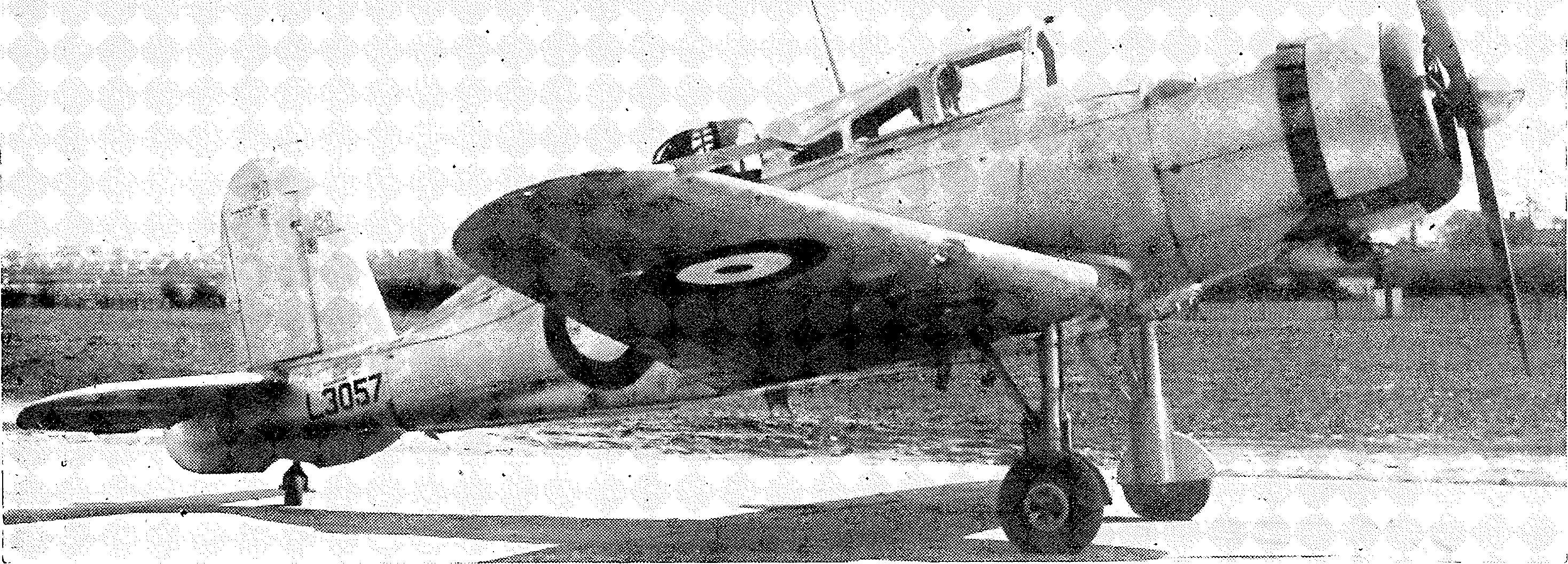

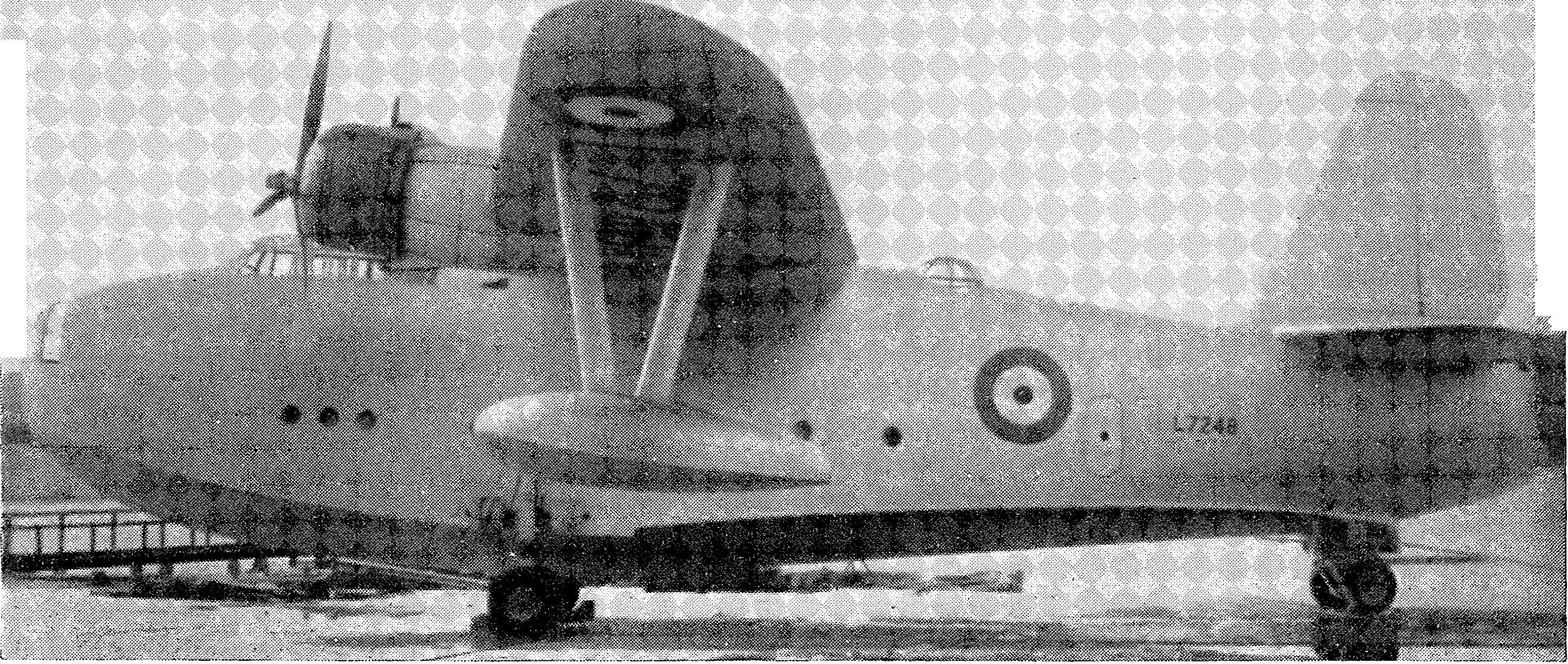

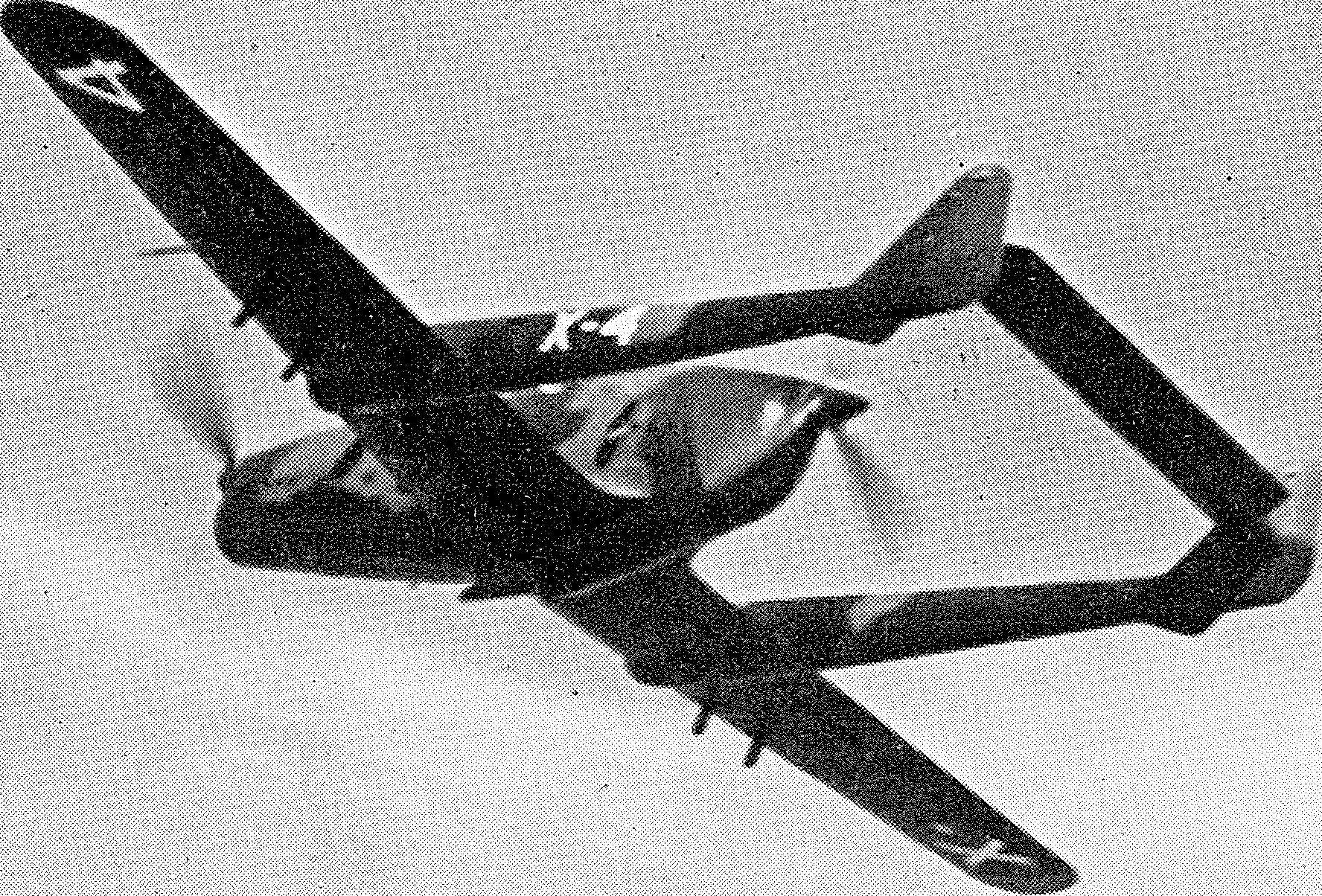

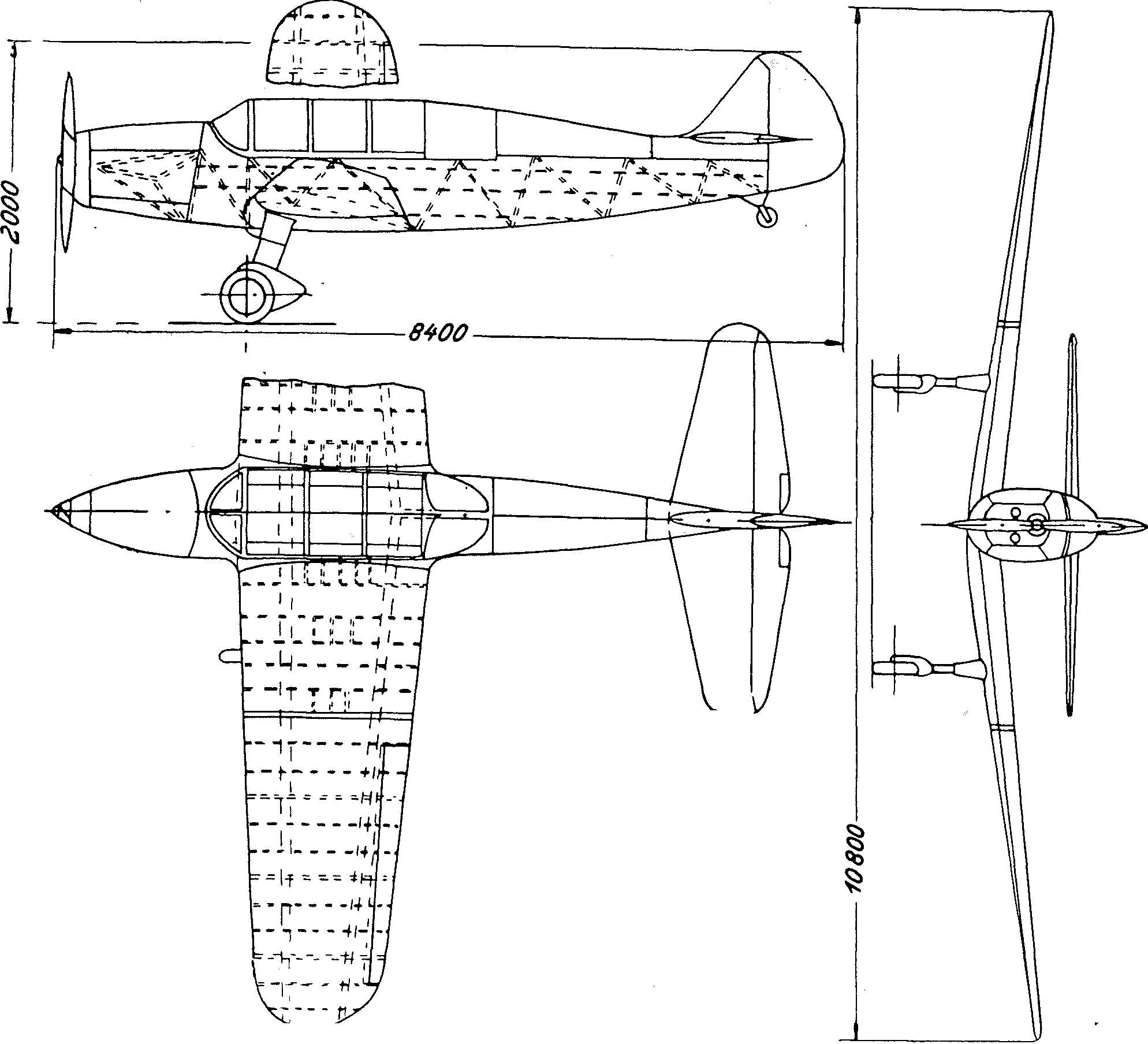

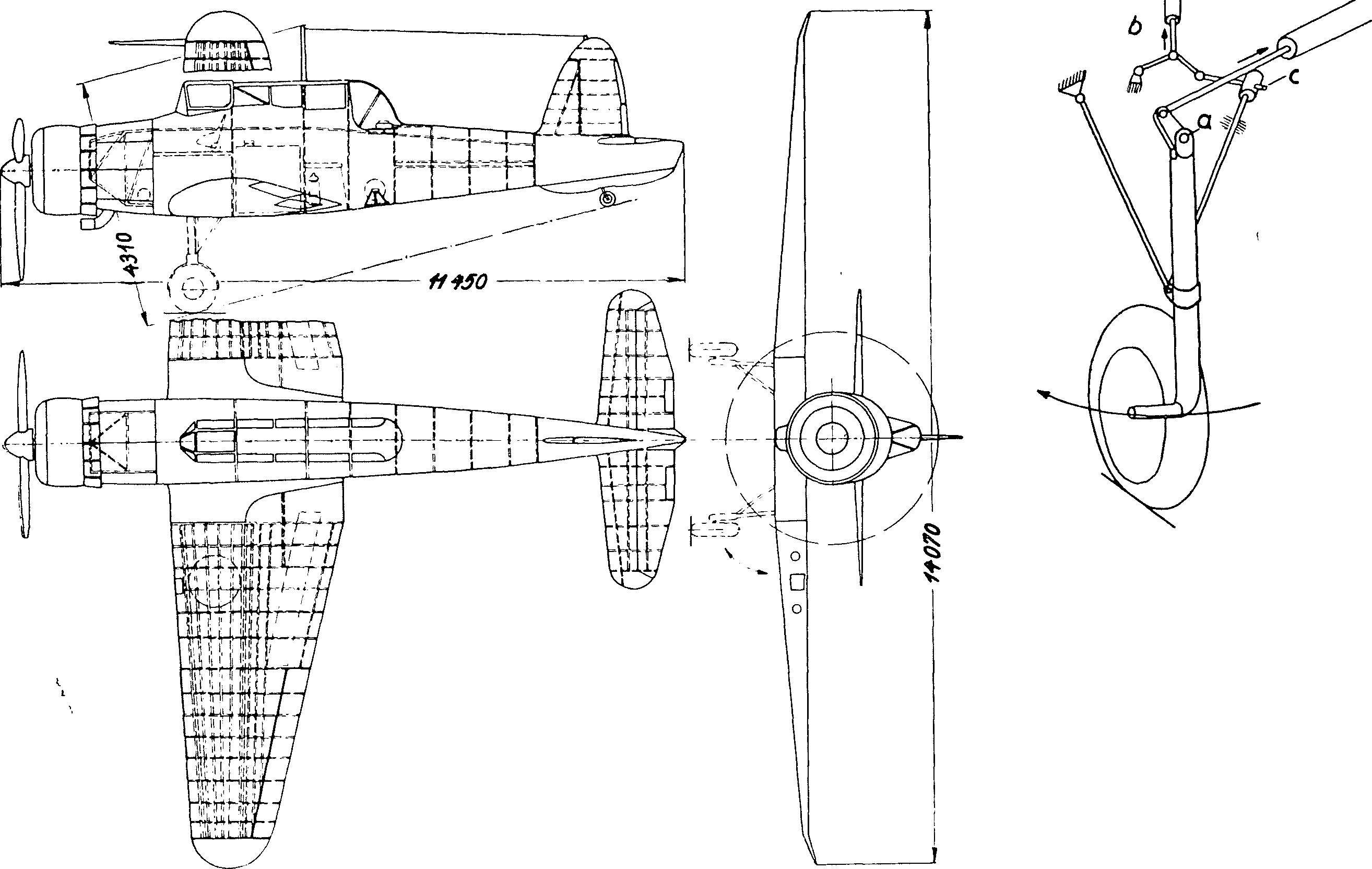

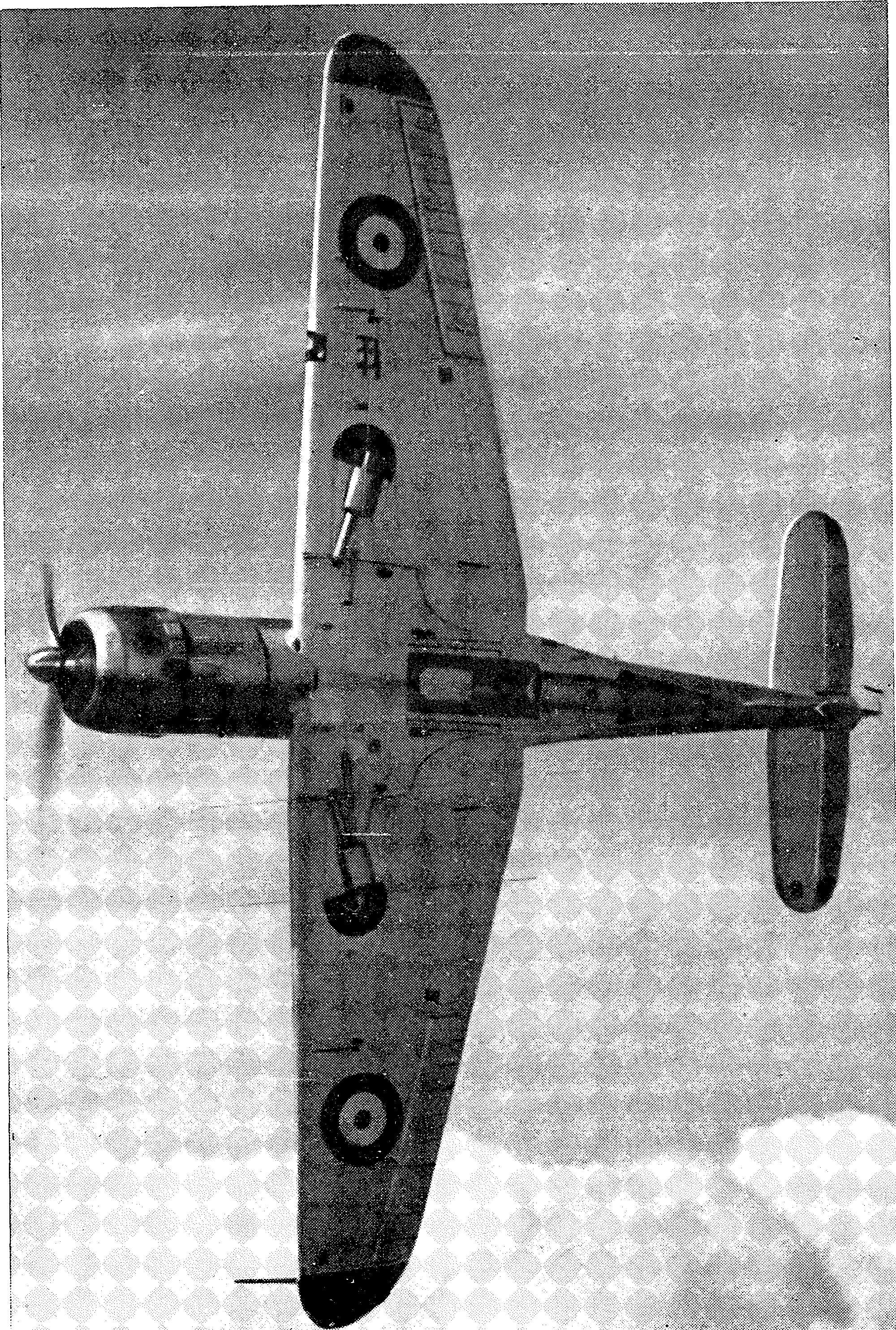

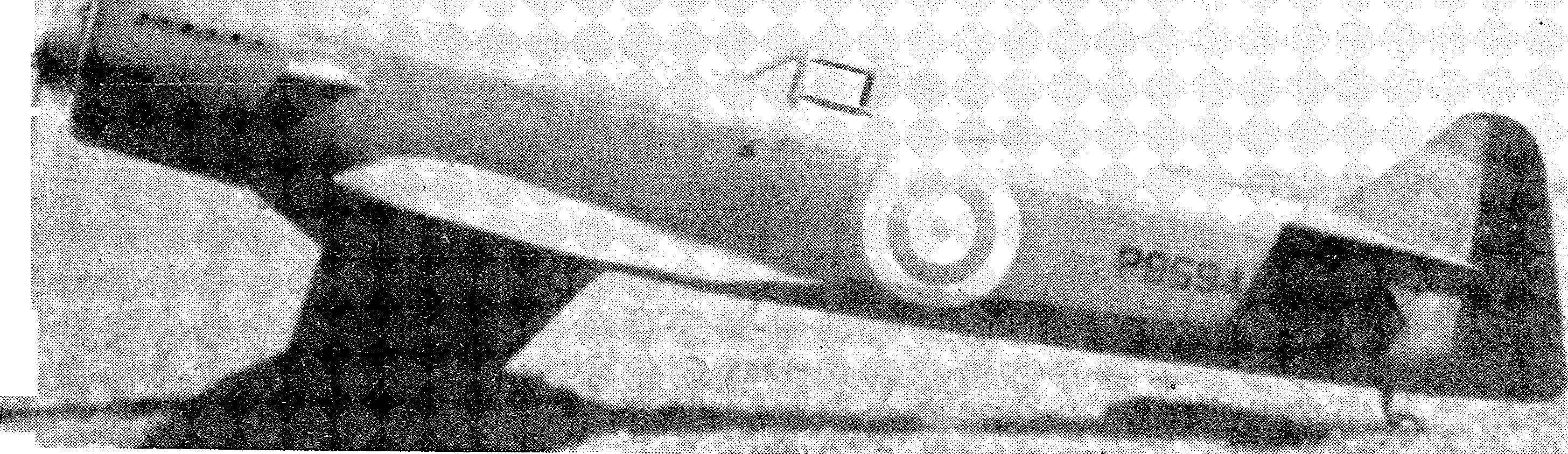

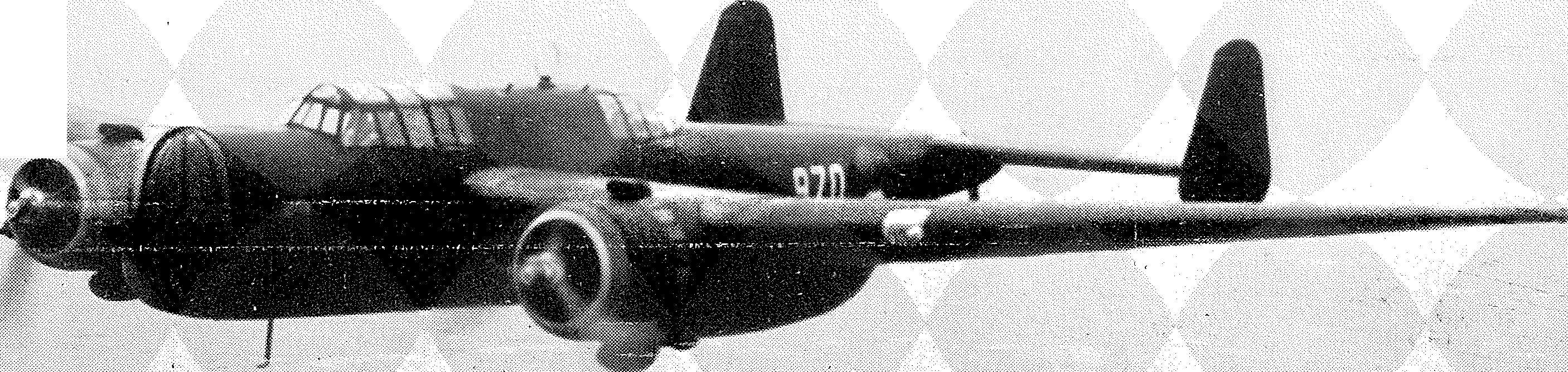

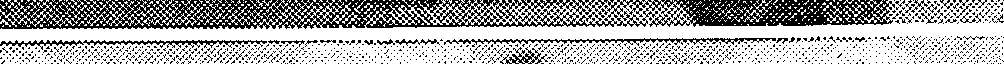

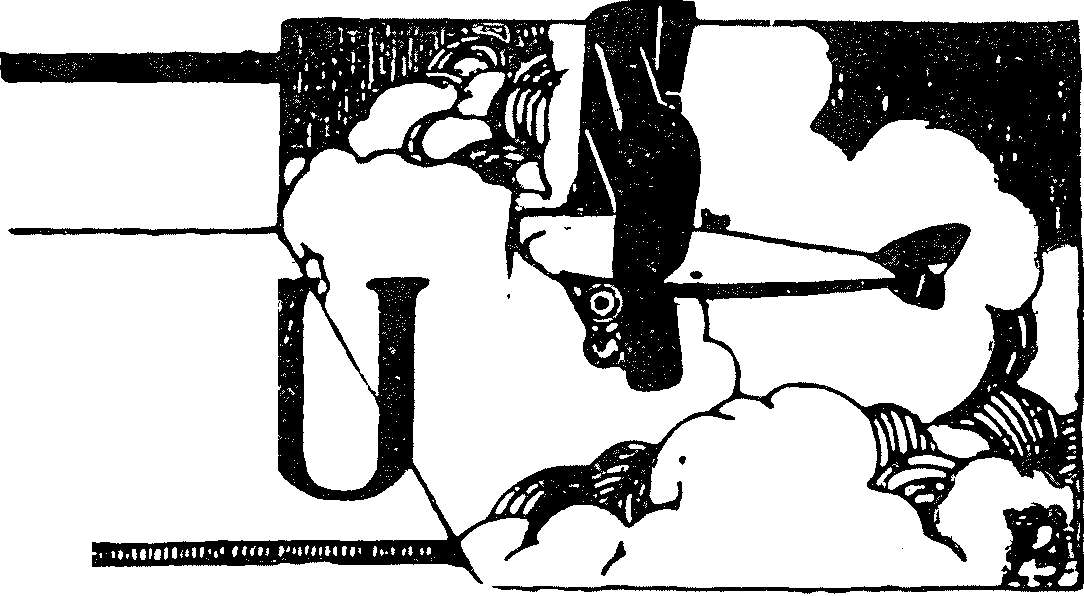

Airspeed Oxford leichter Bomber.

Der zweimotorige freitragende Tiefdecker wurde von „Airspeed" für das englische Luftfahrtministerium als Mehrzwecke-Uebungs-bomber entwickelt.

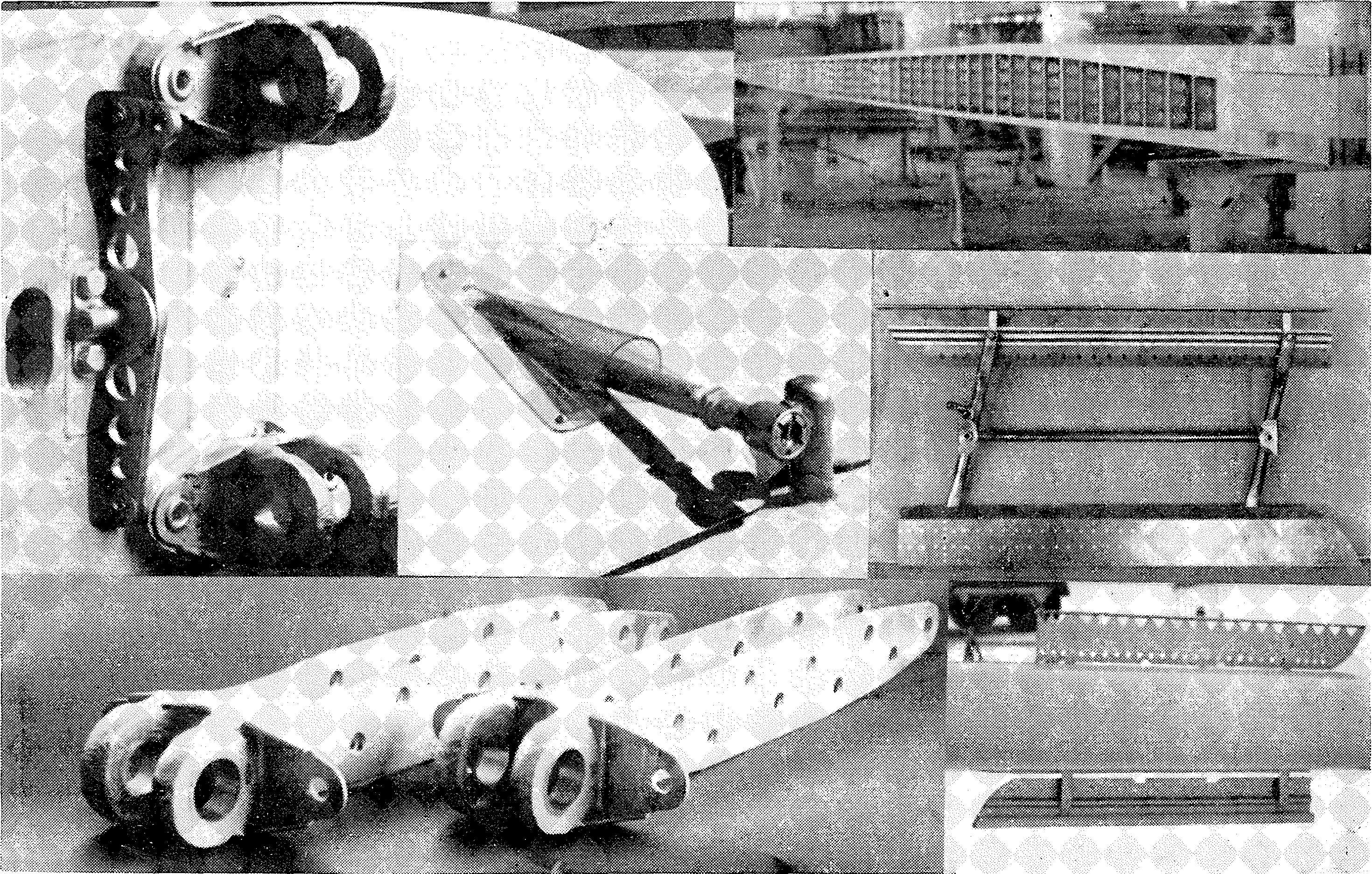

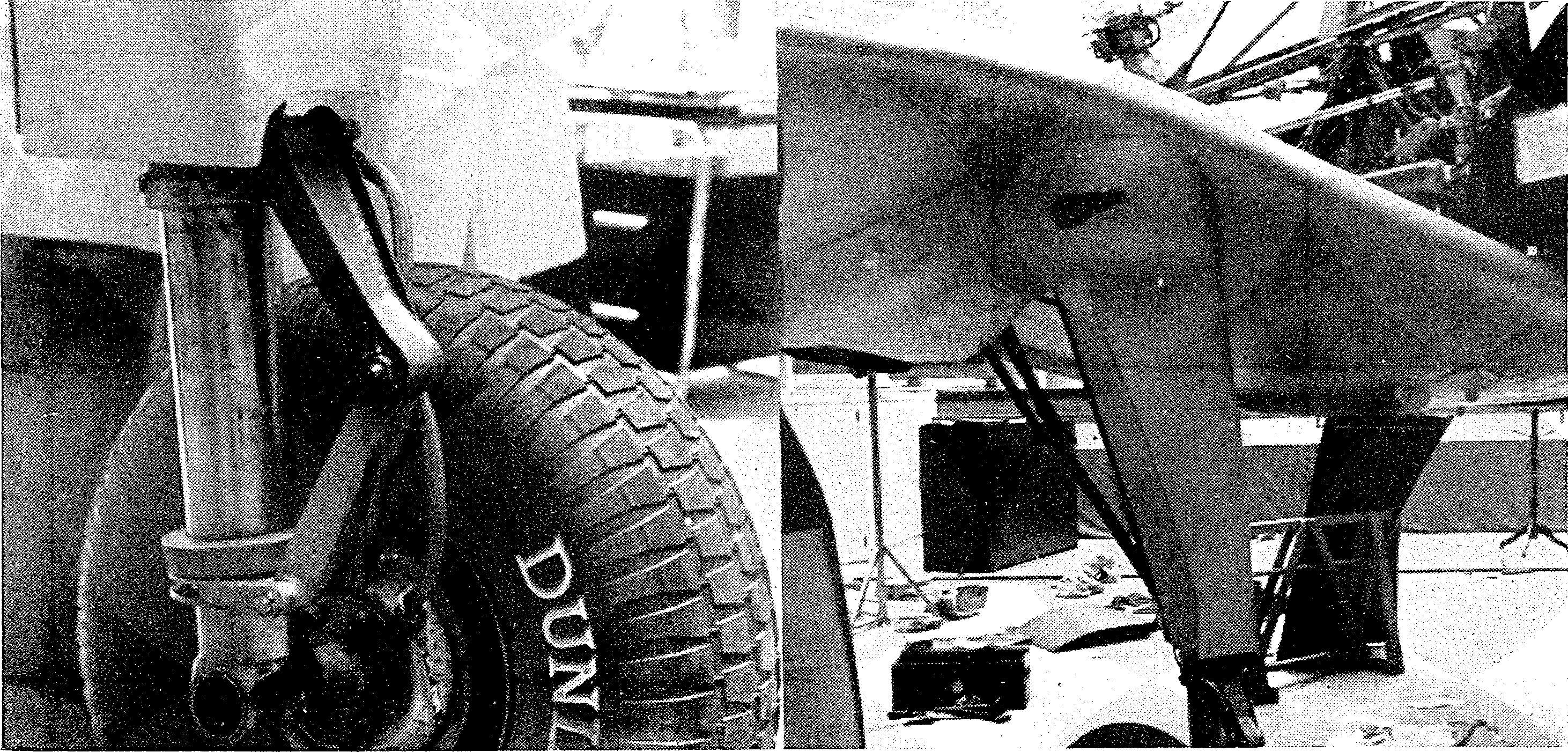

Flügel dreiteilig, sperrholzbeplankt. Zwei Holzholme. Landeklappen unter dem Rumpf von Querruder zu Querruder, hydraulische Betätigung.

Rumpf zweiteilig, Halbschale sperrholzbeplankt. Rumpfvorderteil Aluminium mit Bombenabwurffenster.

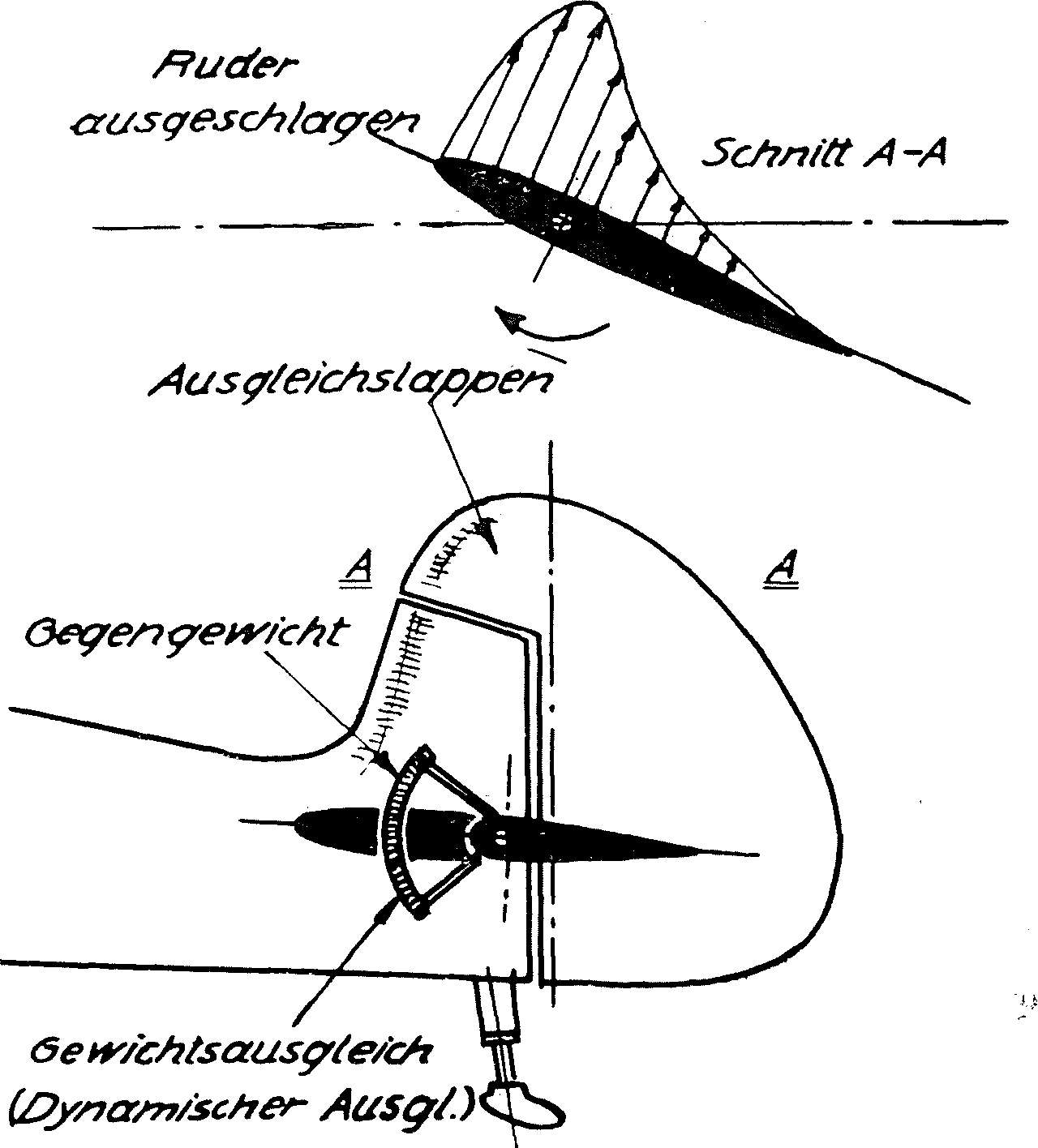

Leitwerk freitragend; Höhenleitwerk Aufbau wie Flügel; Seitenleitwerk ebenfalls Holzbau, aber blechbeplankt. Seitenruder statisch und aerodynamisch ausgeglichen.

Fahrwerk hydraulisch nach hinten einziehbar.

Triebwerk 2 Armstrong Sidde-ley Cheetah X, 7-Zyl.-Stern-motoren von je 375 PS bei 2300 U/min; De Havilland „constant speed" Luftschrauben.

Zeichnung: Flugsport Airspeed Oxford

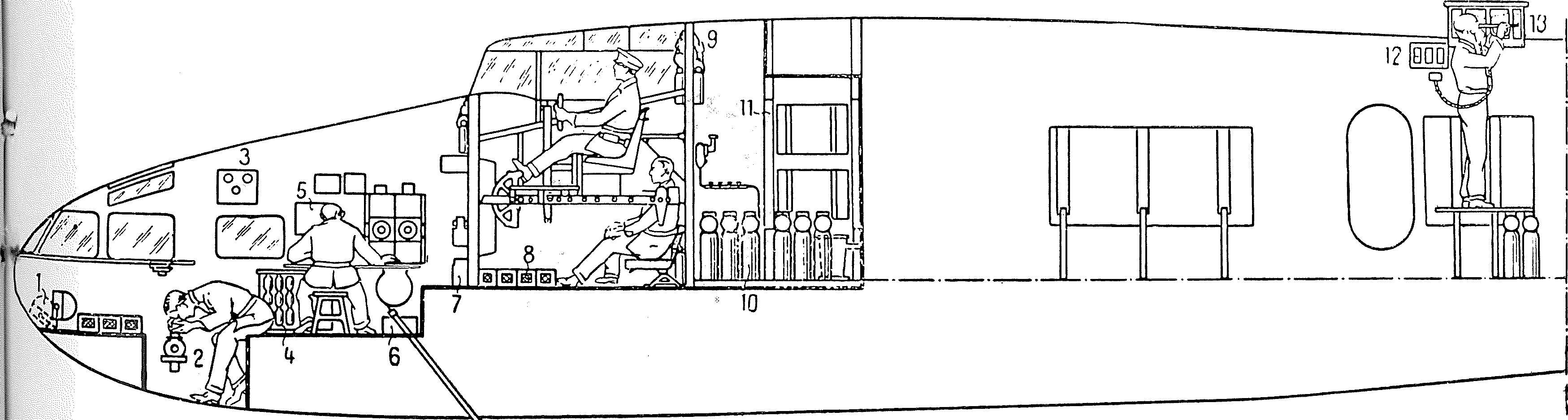

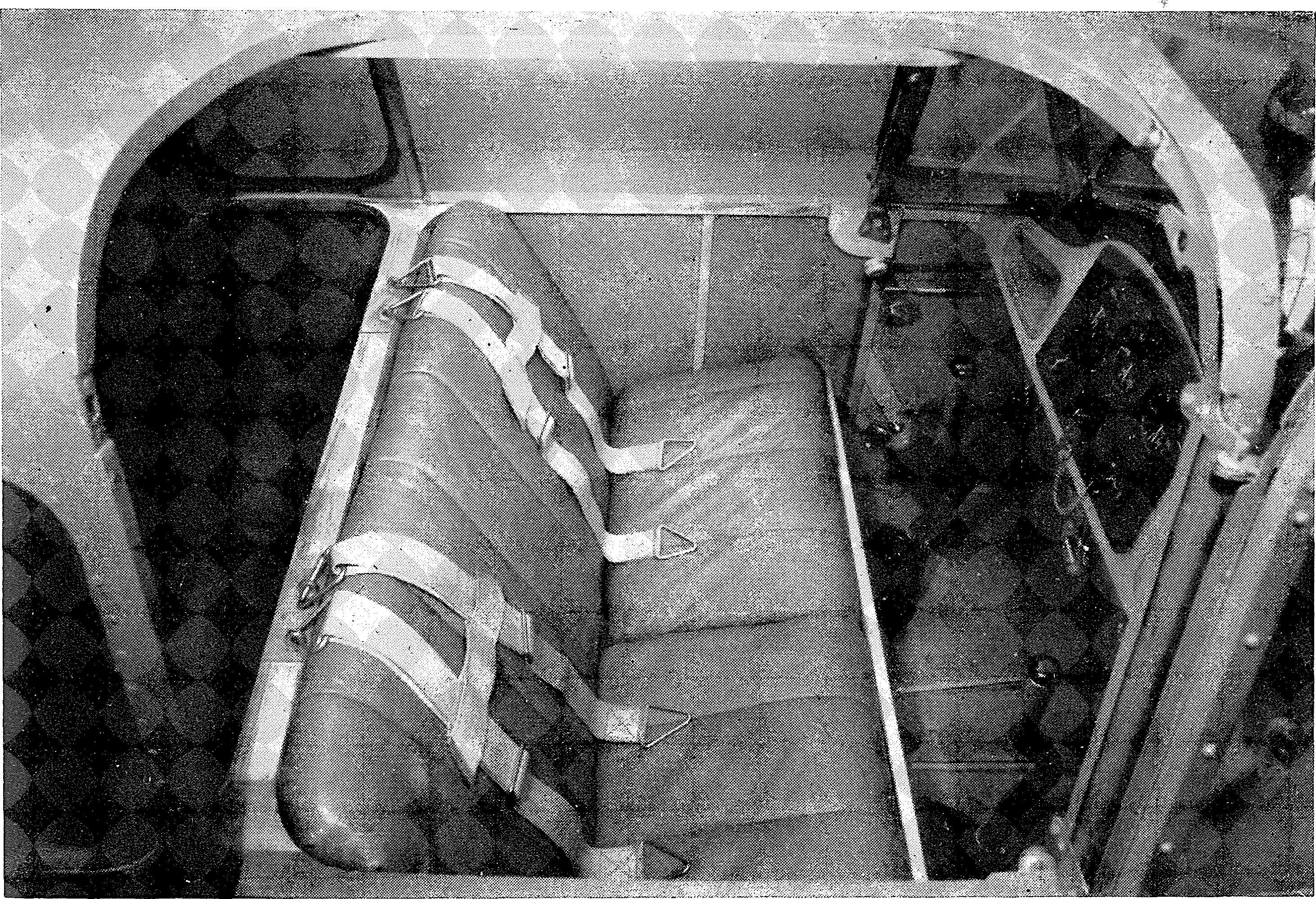

Airspeed Oxford, 2-motoriges Kampfflugzeug; 1 Oelkühlluftführung, 2 Oelbehälter, 3 Fallschirm, 4 FT-Geräte, 5 Gerätebrett beim Beobachter, 6 Fallschirm, 7 Sauerstoff, 8 Träger des Oelbehälters, 9 Austritt der Oelkühlluft, 10 Hilfsflügel, 11 Brennstoffbehälter, 12 Kontrollklappe, 13 Landelicht, 14 Brennstoffbehälter, 15 Schleppantenne, 16 Bomben im Flügelkasten, 17 Führersitz, 18 Navigationstisch, 19 Kontrollampen, 20 Seitensteuerfußhebel, 21 Beobachtungsfenster für den Bombenabwurf, 22 Sitz des 2. Flugzeugführers, 23 Oelkühllufteinlaß, 24 elektr. Anlasser.

Spannw. 16 m, Länge 10 m; Leergew. 2417 kg, Nutzlast 988 kg, Fluggew. 3405 kg. Höchtsgeschw. in Bodennähe 272 km/h, in 1520 m Höhe 295 km/h, Reisegeschw. in 1520 m Höhe 267 km/h. Steigzeit auf 1828 m 5 Min. Dienstgipfelhöhe 7150 m, absolute Höhe 7550 m.

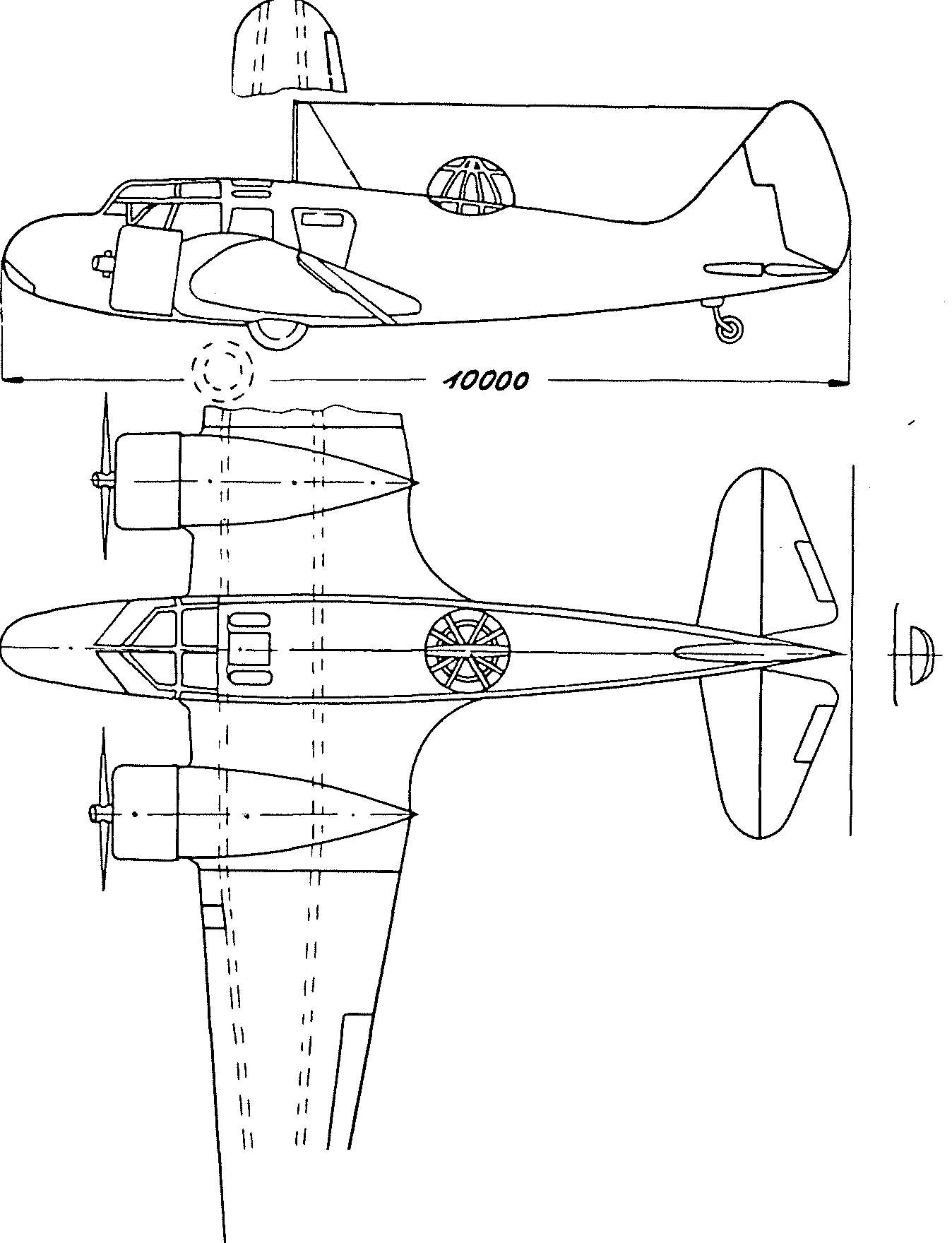

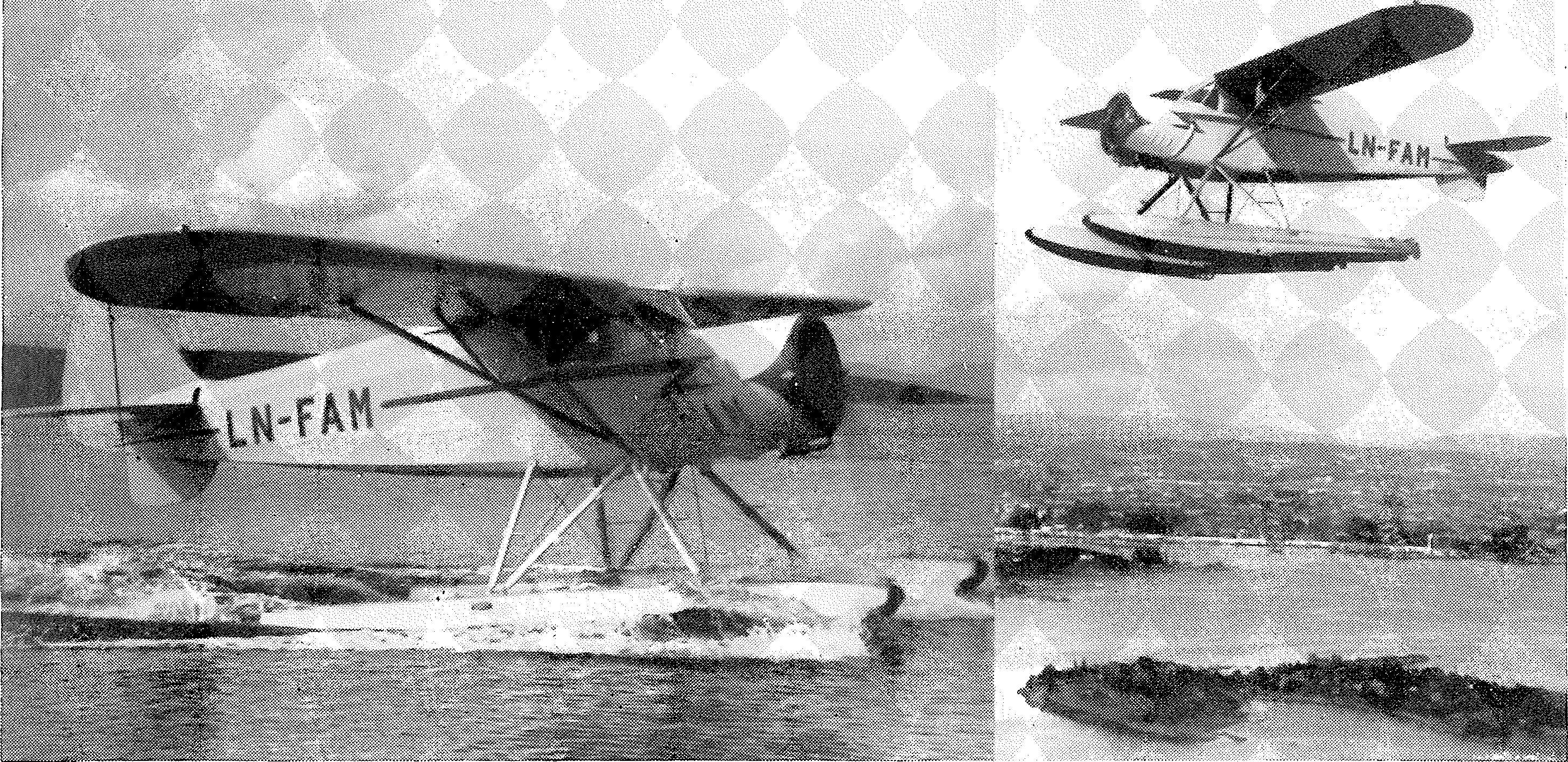

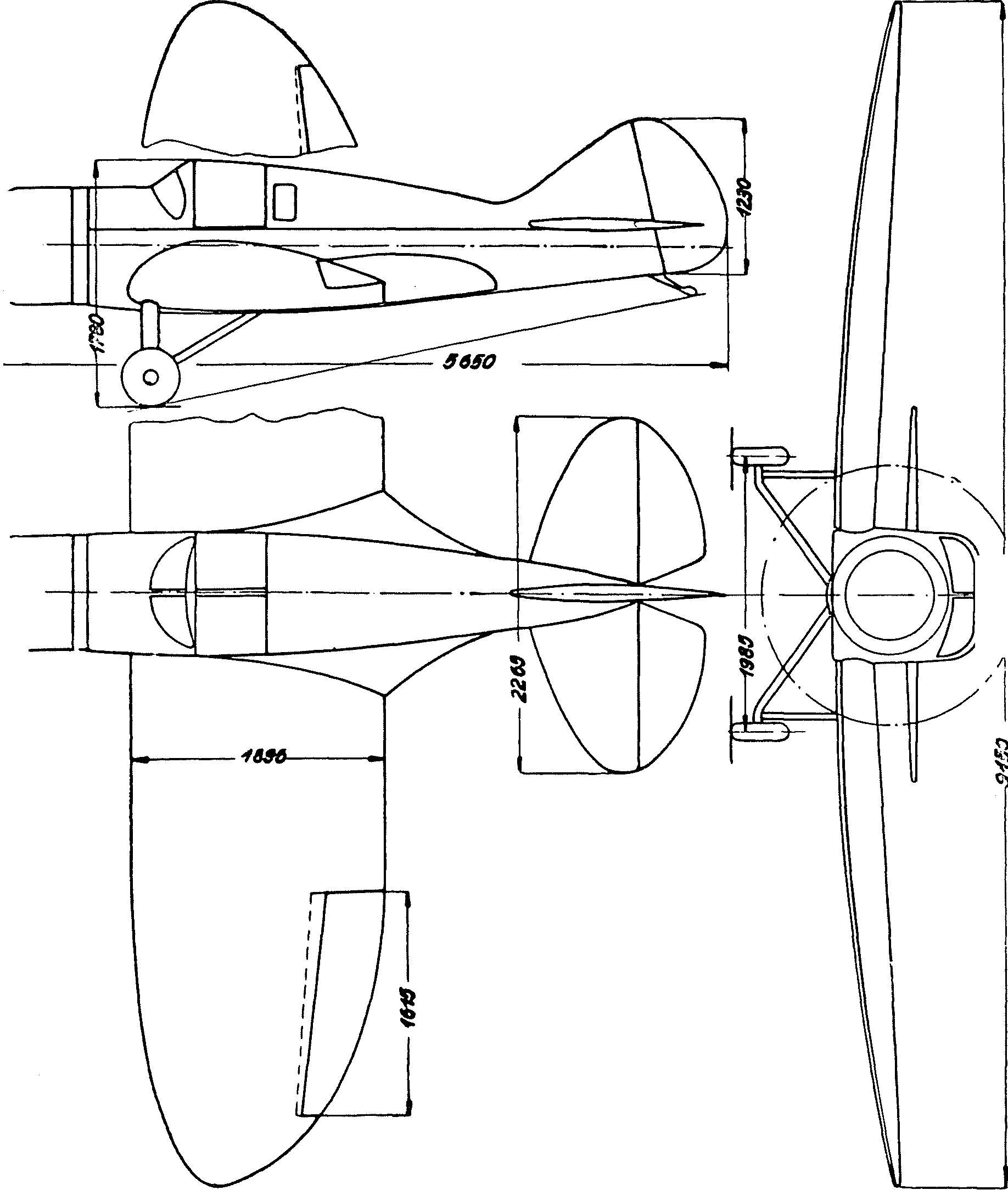

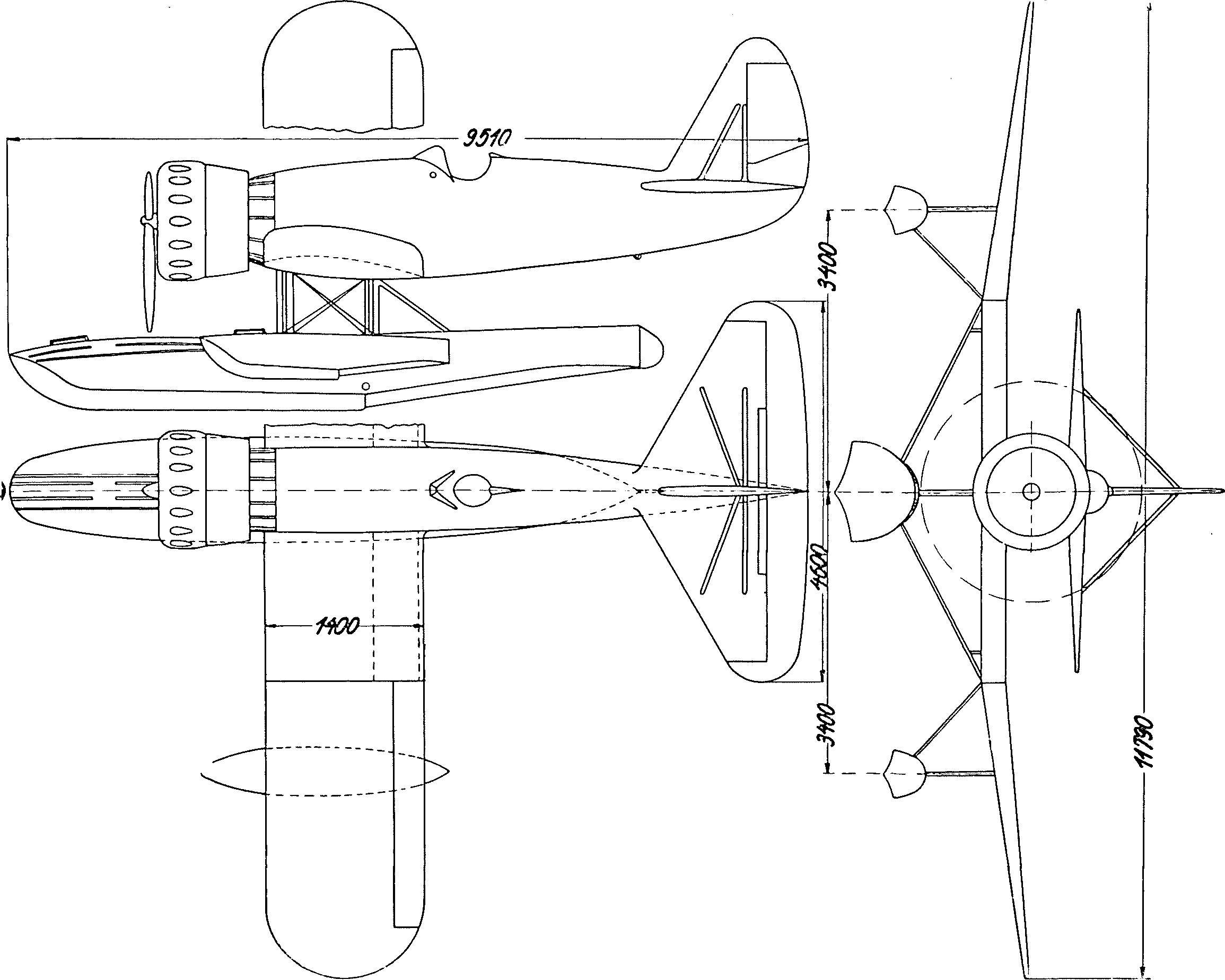

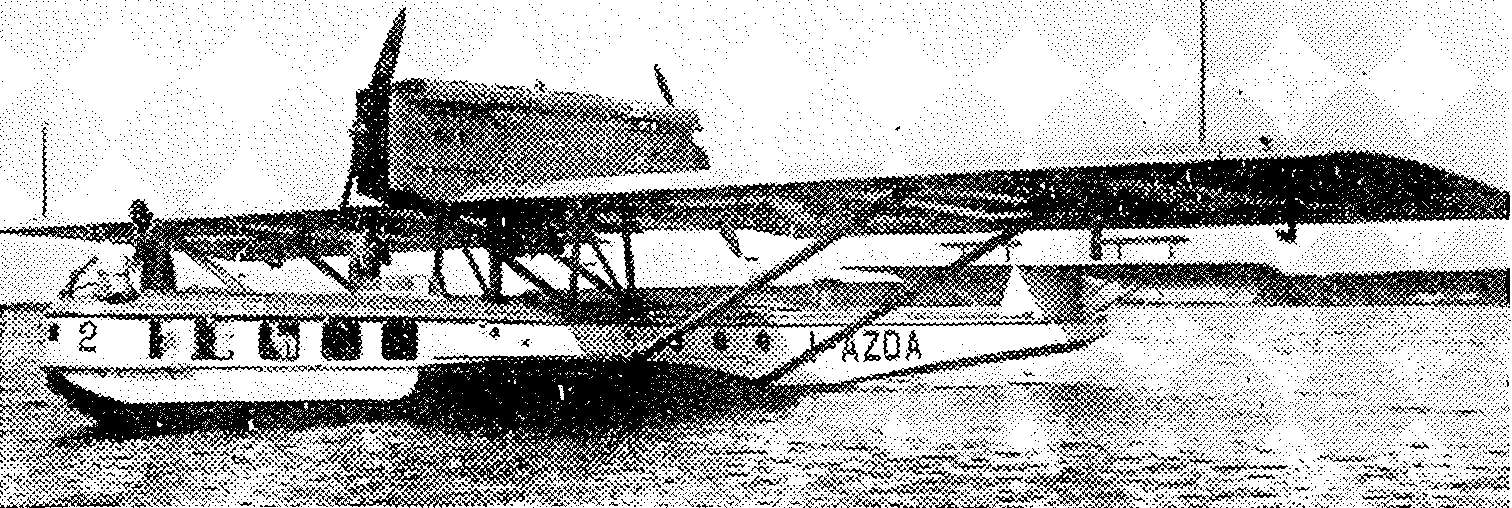

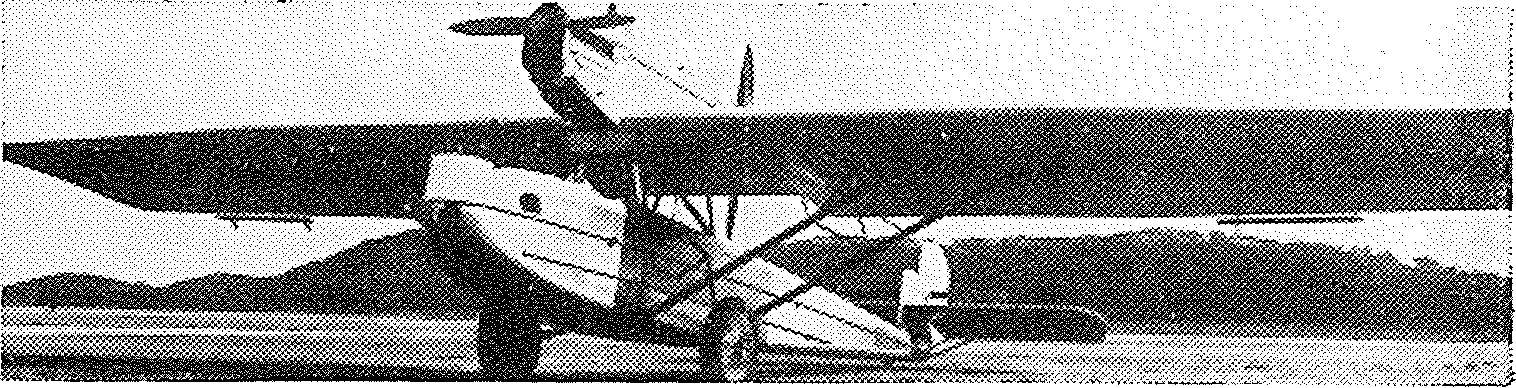

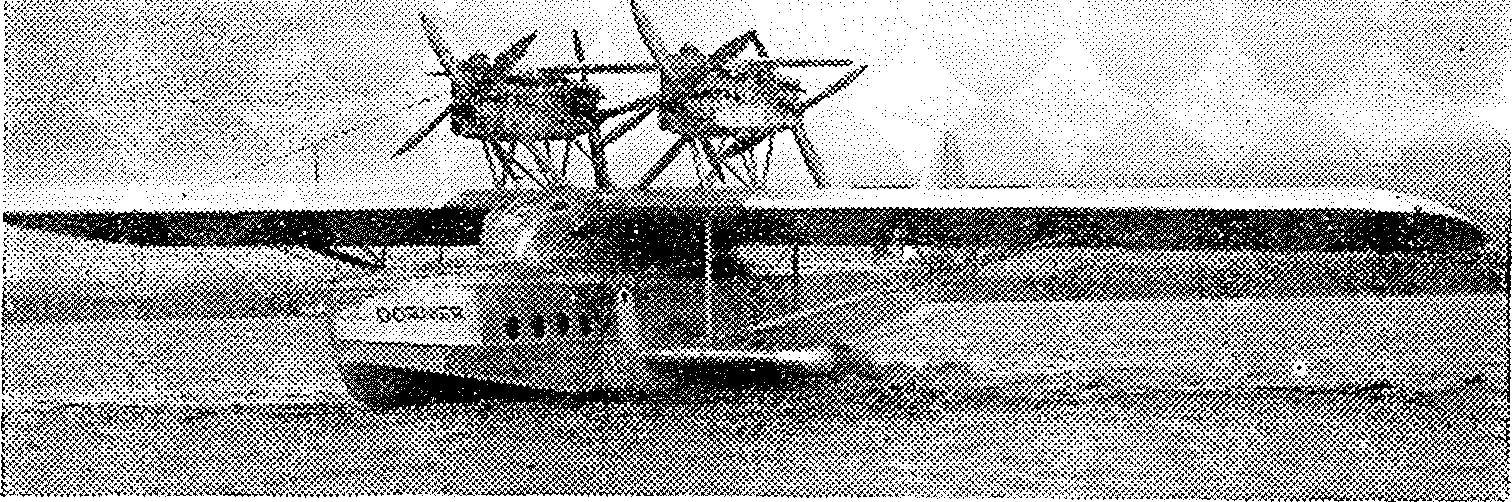

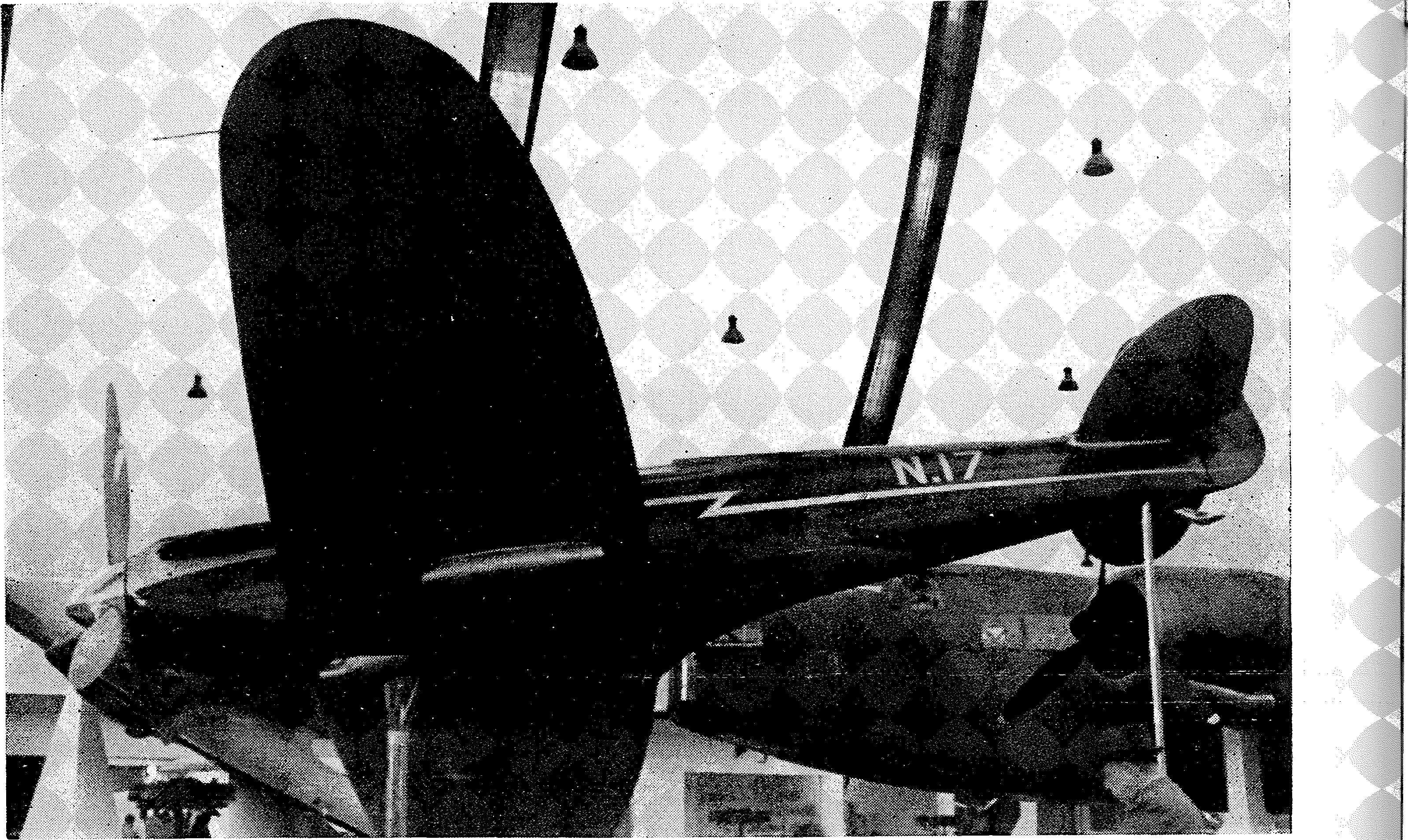

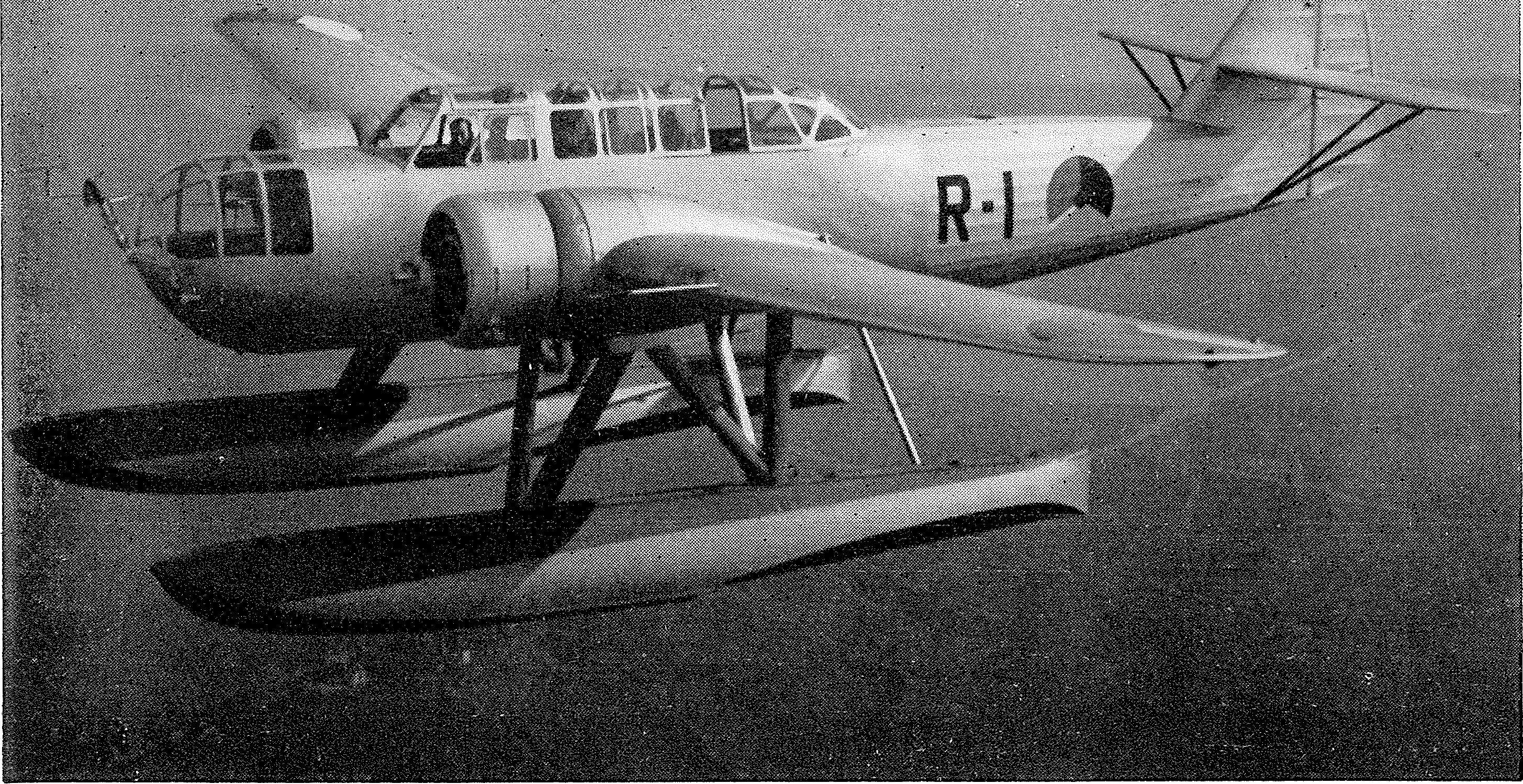

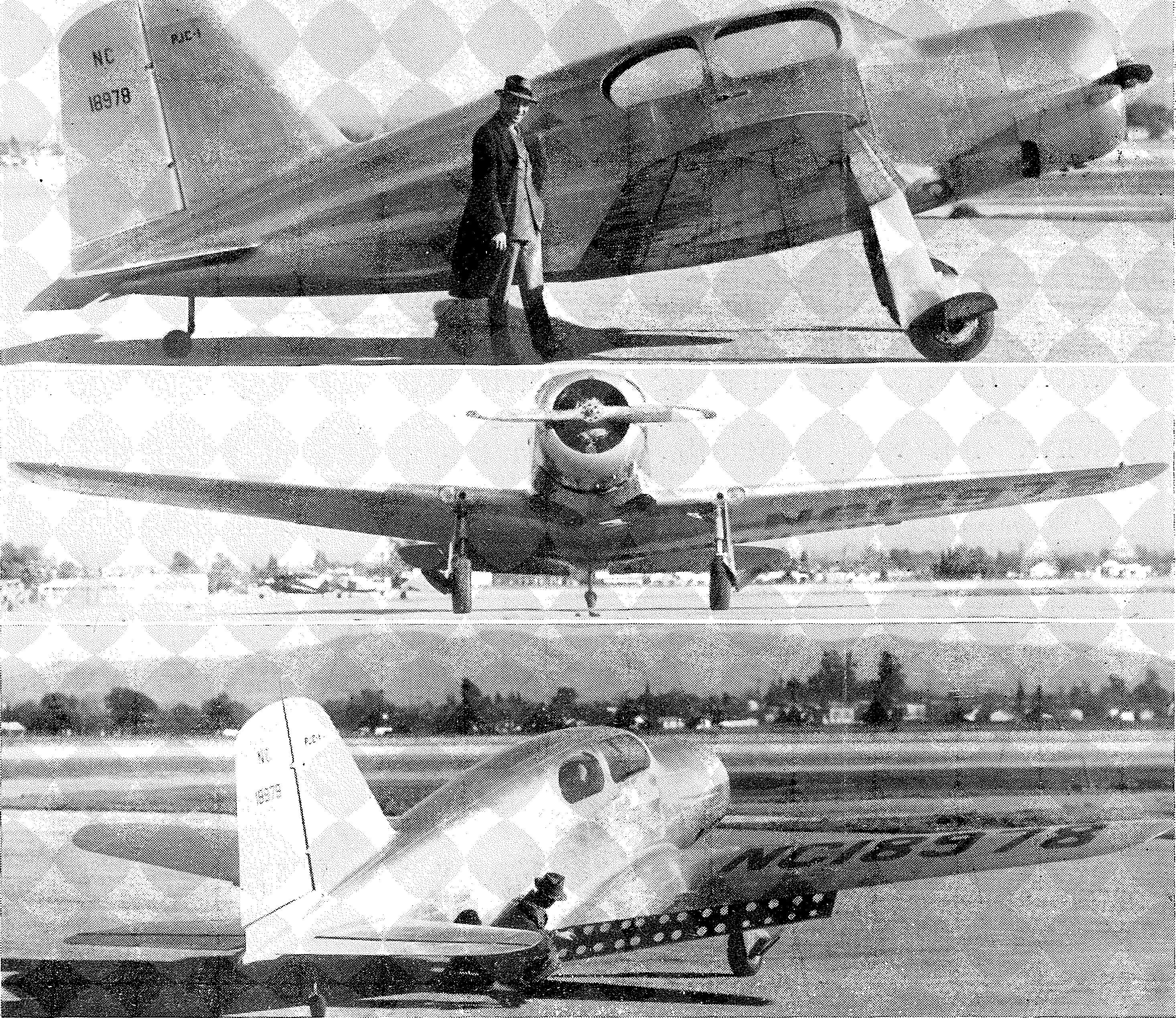

„Norge" Hochdecker Modell A.

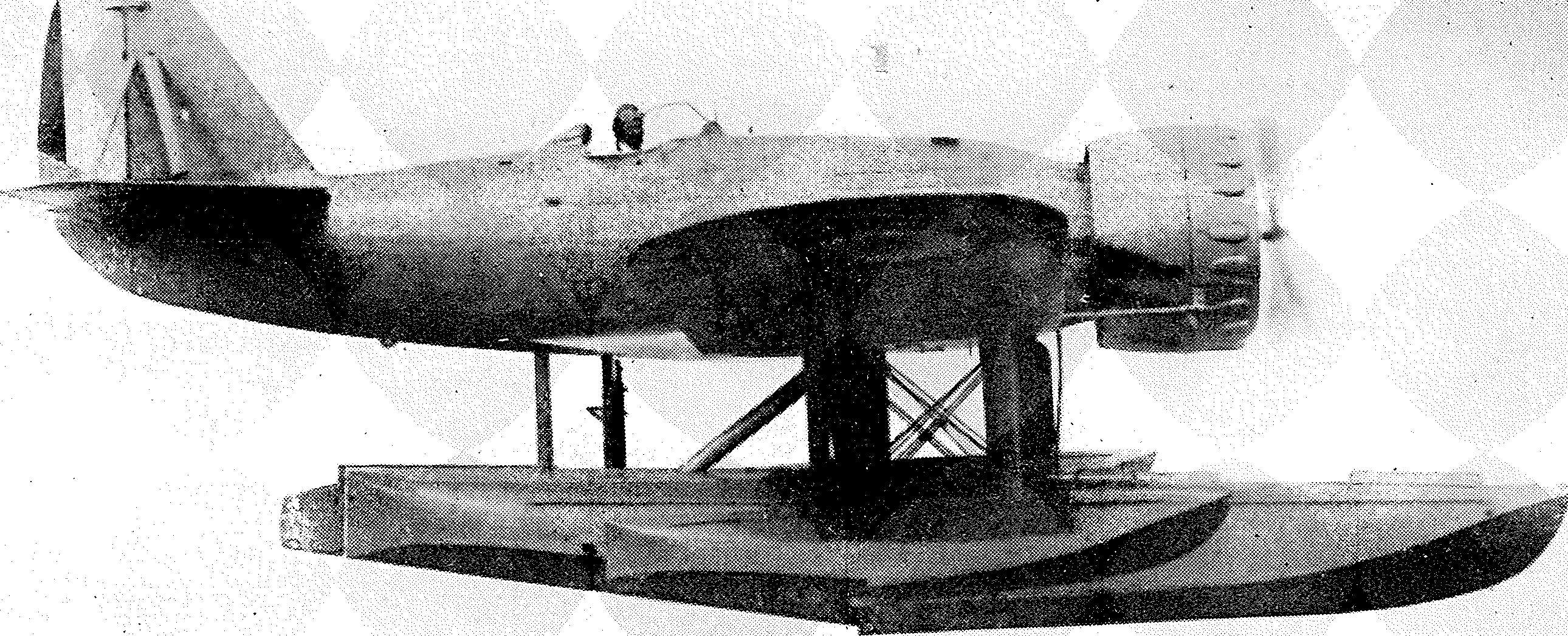

Birger Hönningstad hat ein Hochdecker-Zweischwimmer-Kabinenflugzeug konstruiert, welches in der Werkstatt der Wideröe's Flyve-selskap A/S, Oslo, im Auftrag von Aksel Kristiansen und Arne R. Bjercke gebaut wurde.

„Norge" ist ein zweisitziger Hochdecker, Schul- und Sportflugzeug, mit geschlossener Kabine. Sitze nebeneinanderliegend, doppelte Knüppelsteuerung.

Flügel von gleichbleibender Tiefe mit ellipitschen Flügelenden, zweiholmig (Spruce), Fachwerkrippen (Spruce), Clark-Y-Profil. Flügel stoffbespannt, Vorderkante Sperrholz.

Rumpf Stahlrohr, geschweißt. Großer Gepäckraum (für Sanitätsdienst eingerichtet). Leitwerk Stahlrohrkonstruktion. Rumpf zum Teil mit Dural beplankt und stoffbespannt, Leitwerk stoffbespannt.

Fahrwerk: Oelstoßdämpfung, amerik. Warner-Räder und -Bremsen. Fahrwerk nicht einziehbar. Als Wasserflugzeug auf Edo-Schwim-mern montiert.

Alle Stahlrohrkonstruktionsteile sind gegen Seewasser besonders gestrichen.

Triebwerk: Warner-Scarab-Motor 125 PS, Hamilton-Standard-

„Norge" Hochdecker Modell A. Werkbild

Propeller. Spannweite 11,45 m, Länge 7,75 m, Höhe 3,54 m, Fläche 16 m2, Leergewicht 700 kg, Zuladung 234 kg, Fluggewicht 934 kg. Max. Geschw. 200 km/h, Landegeschw. 80 km/h.

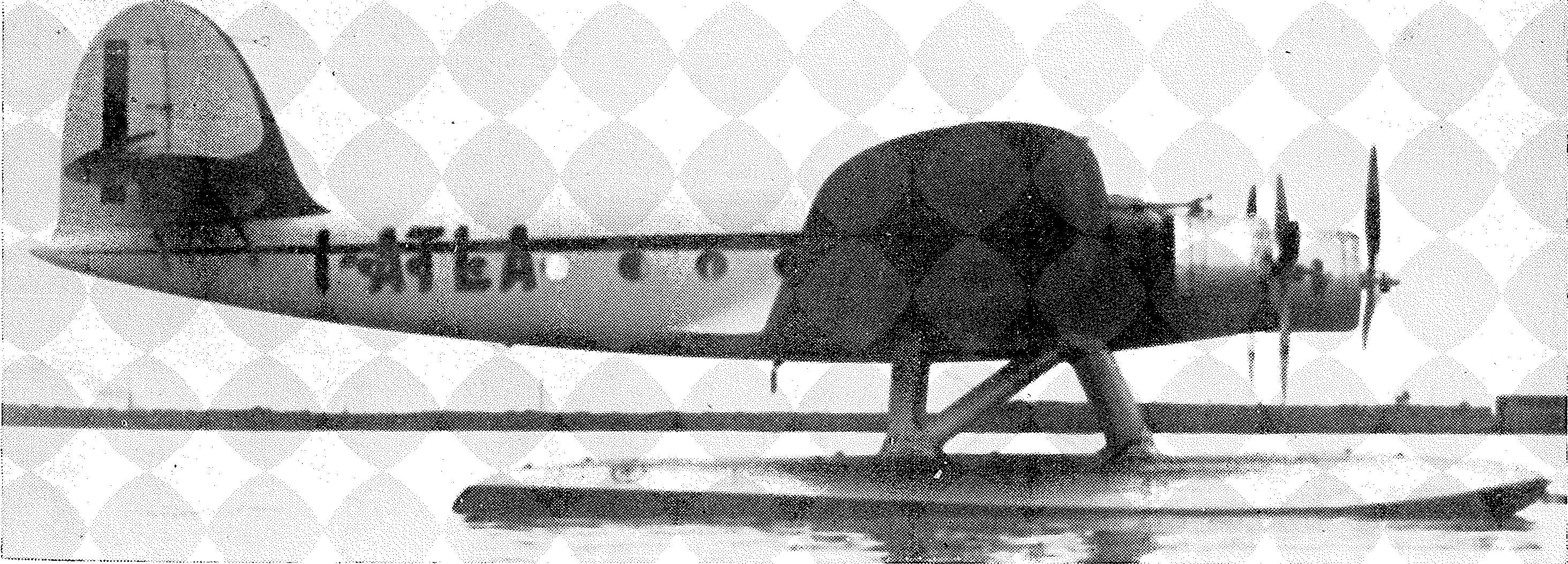

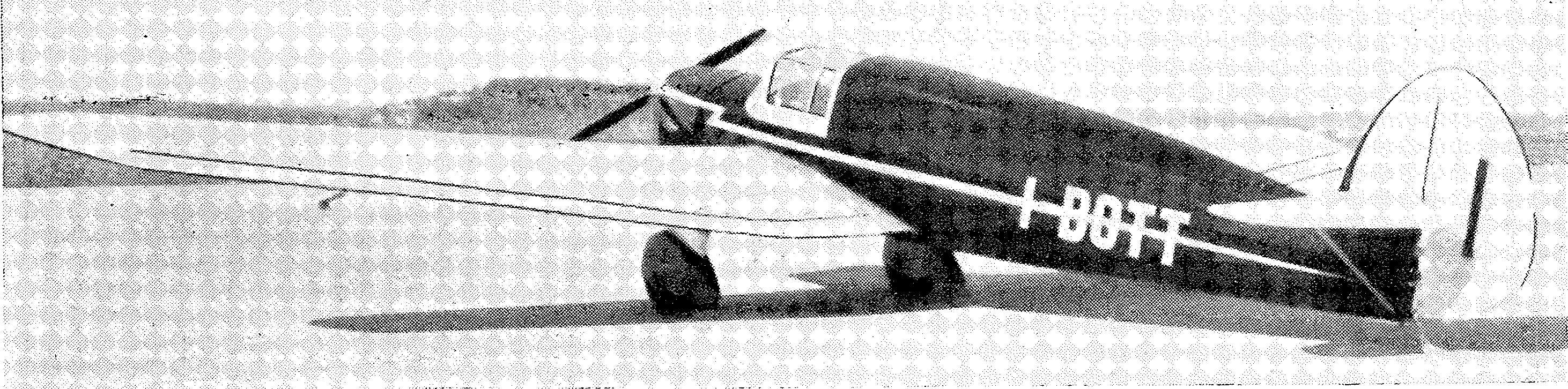

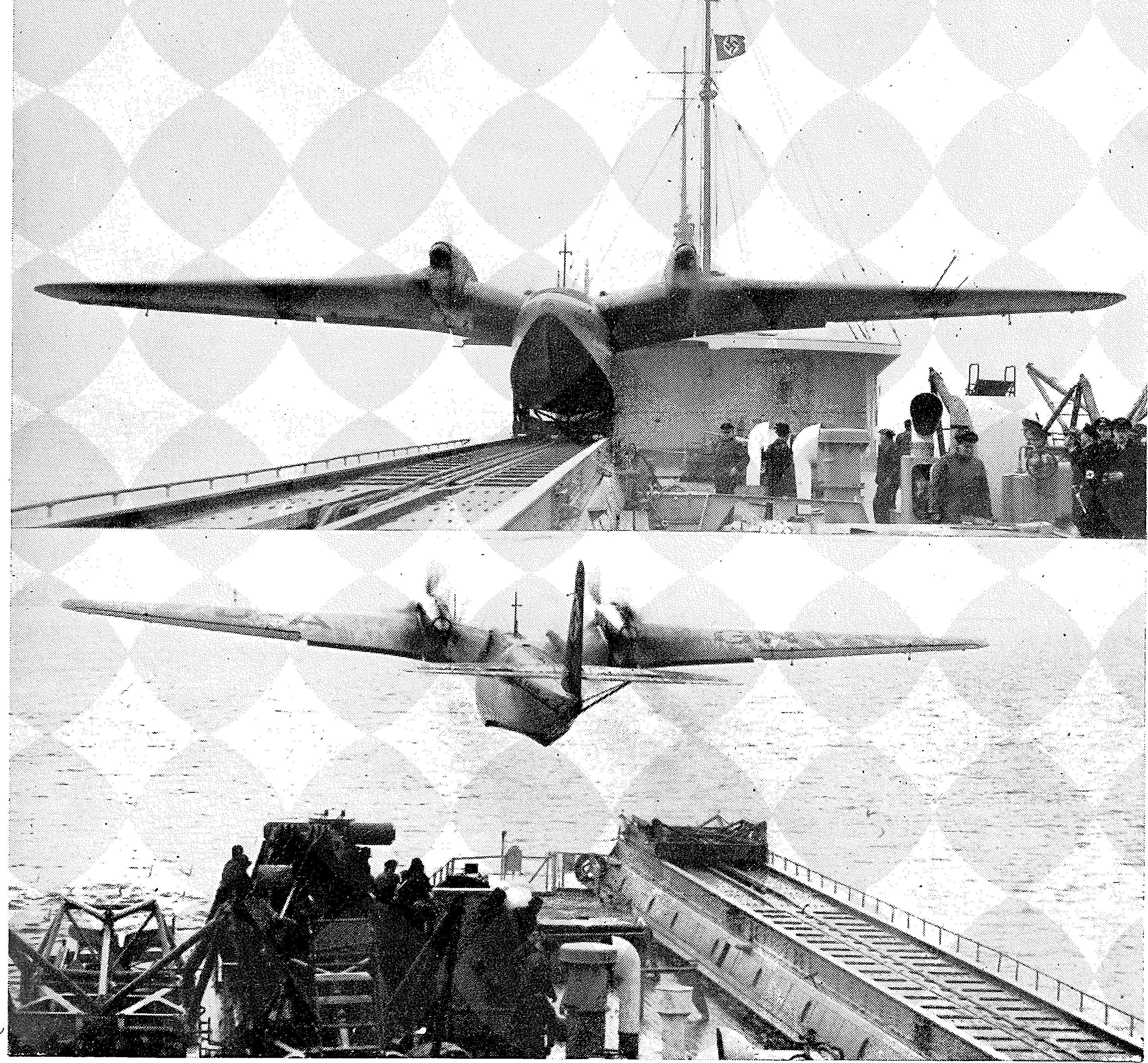

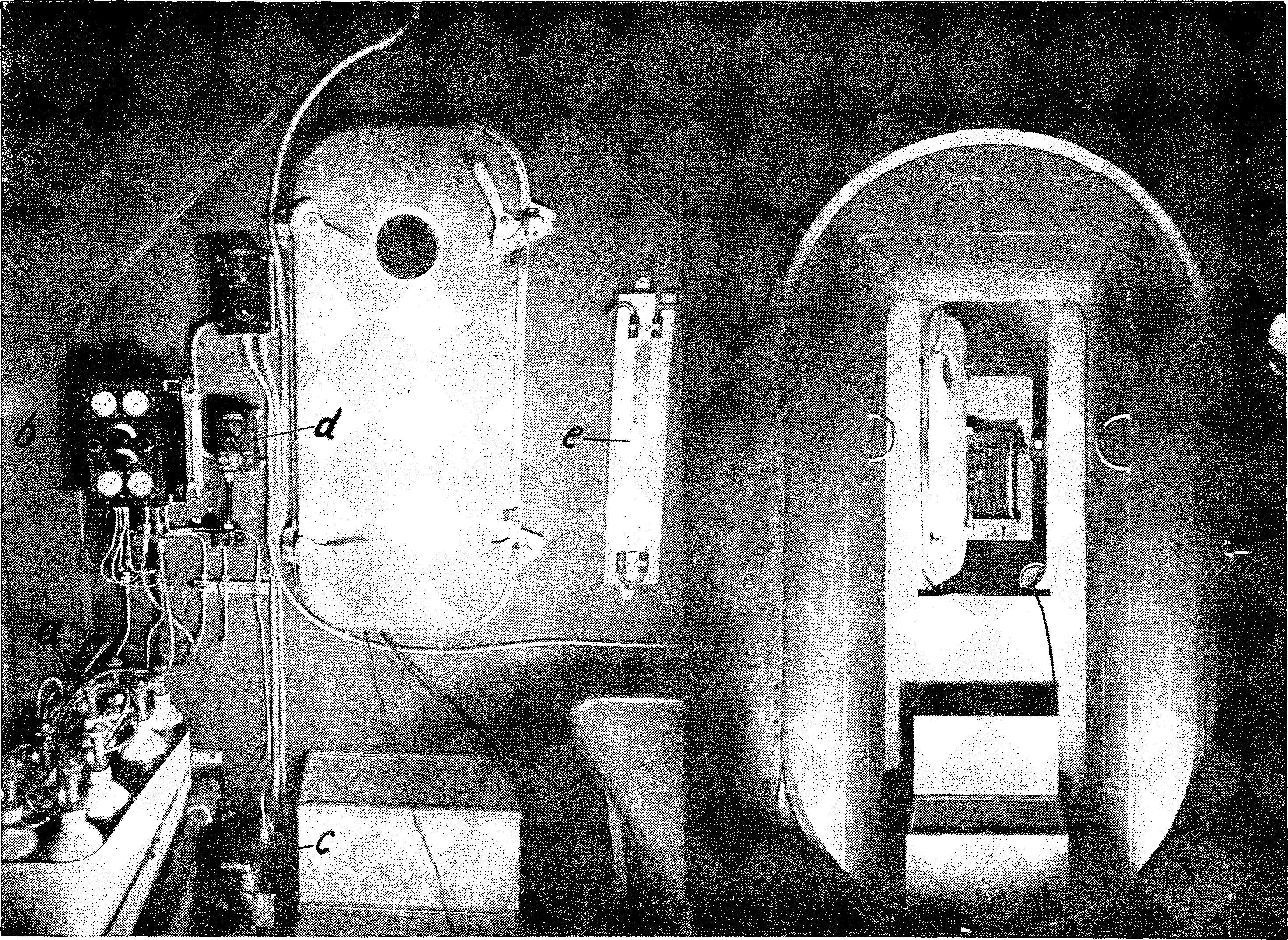

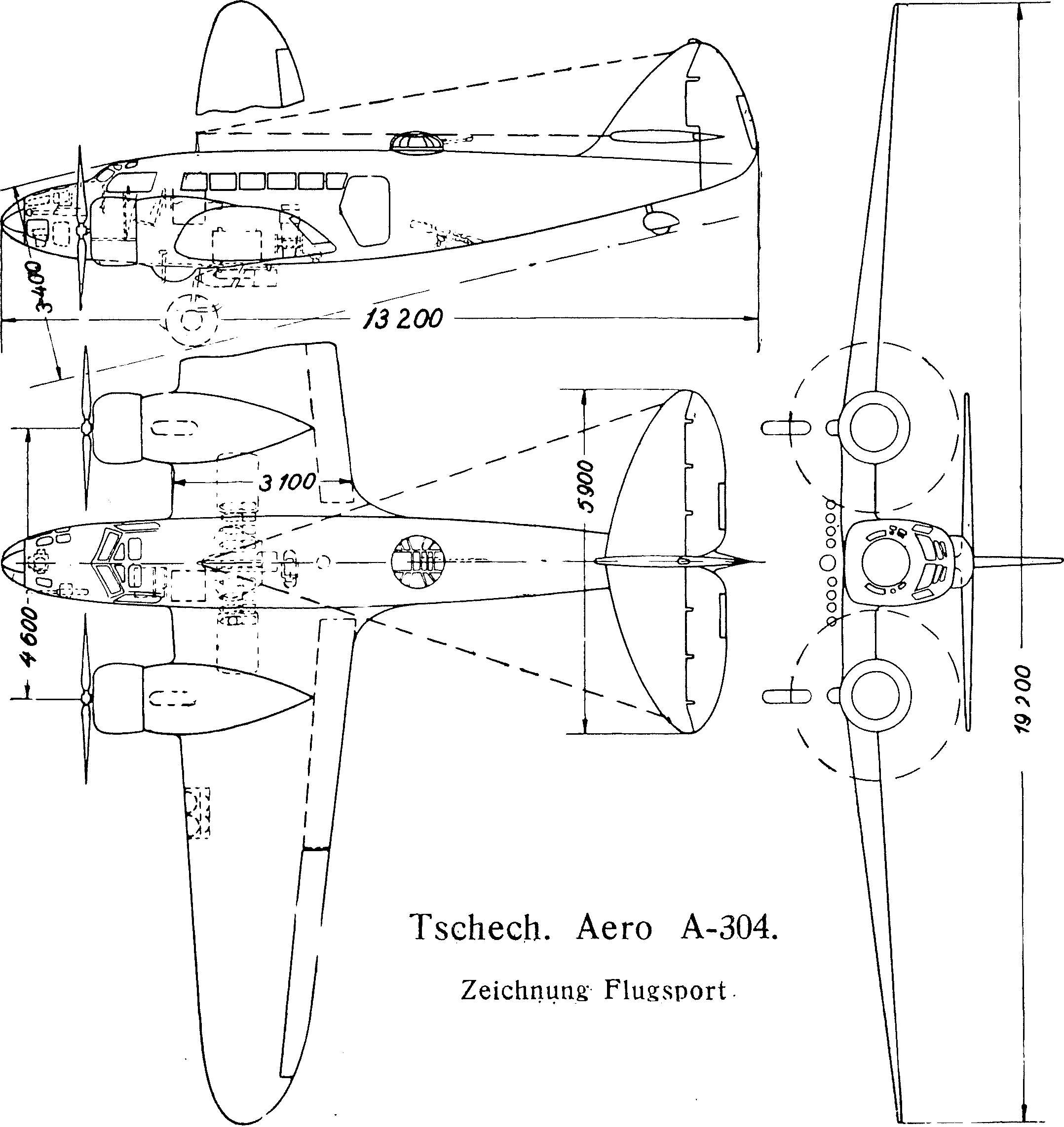

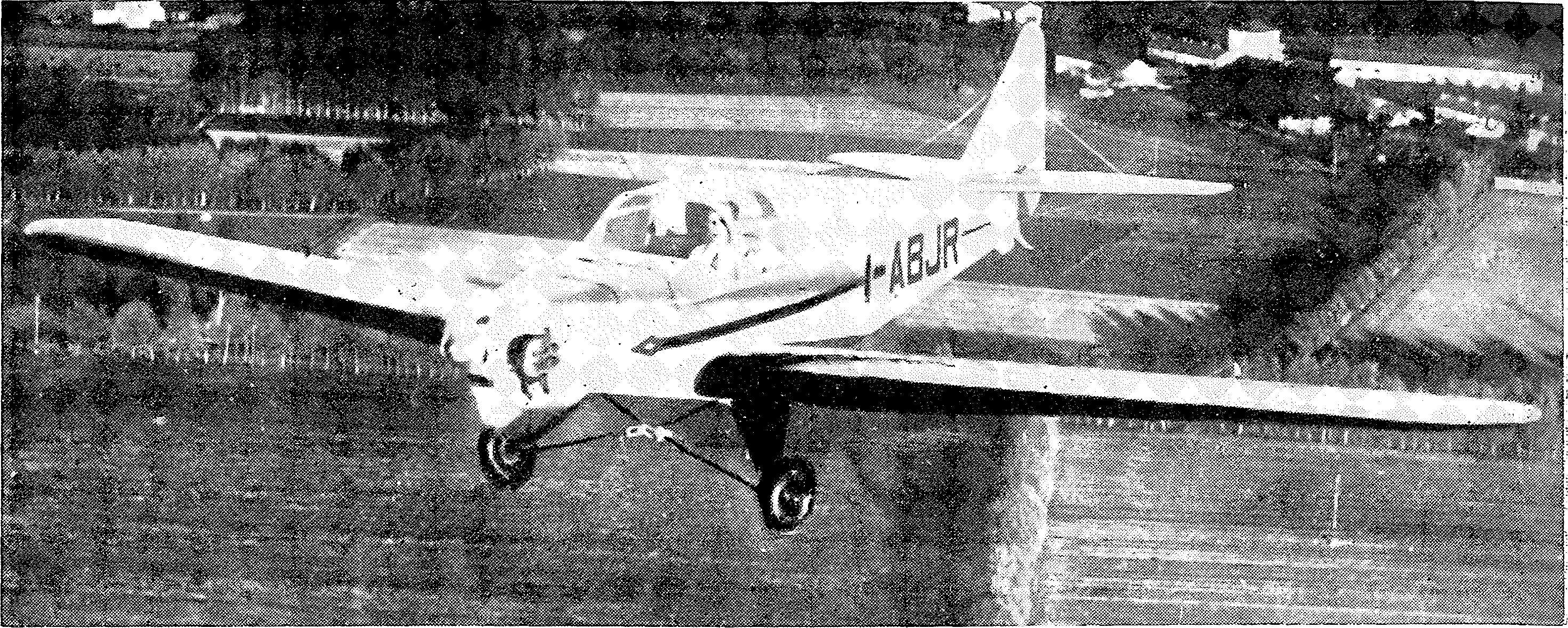

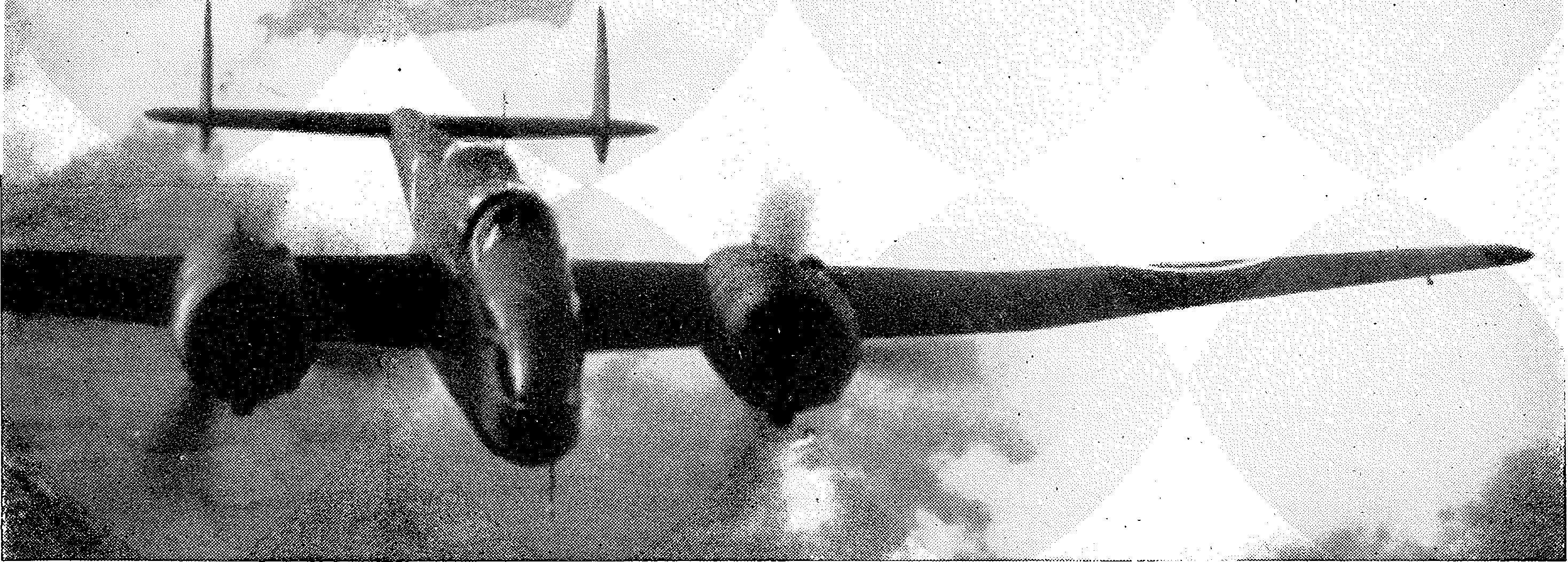

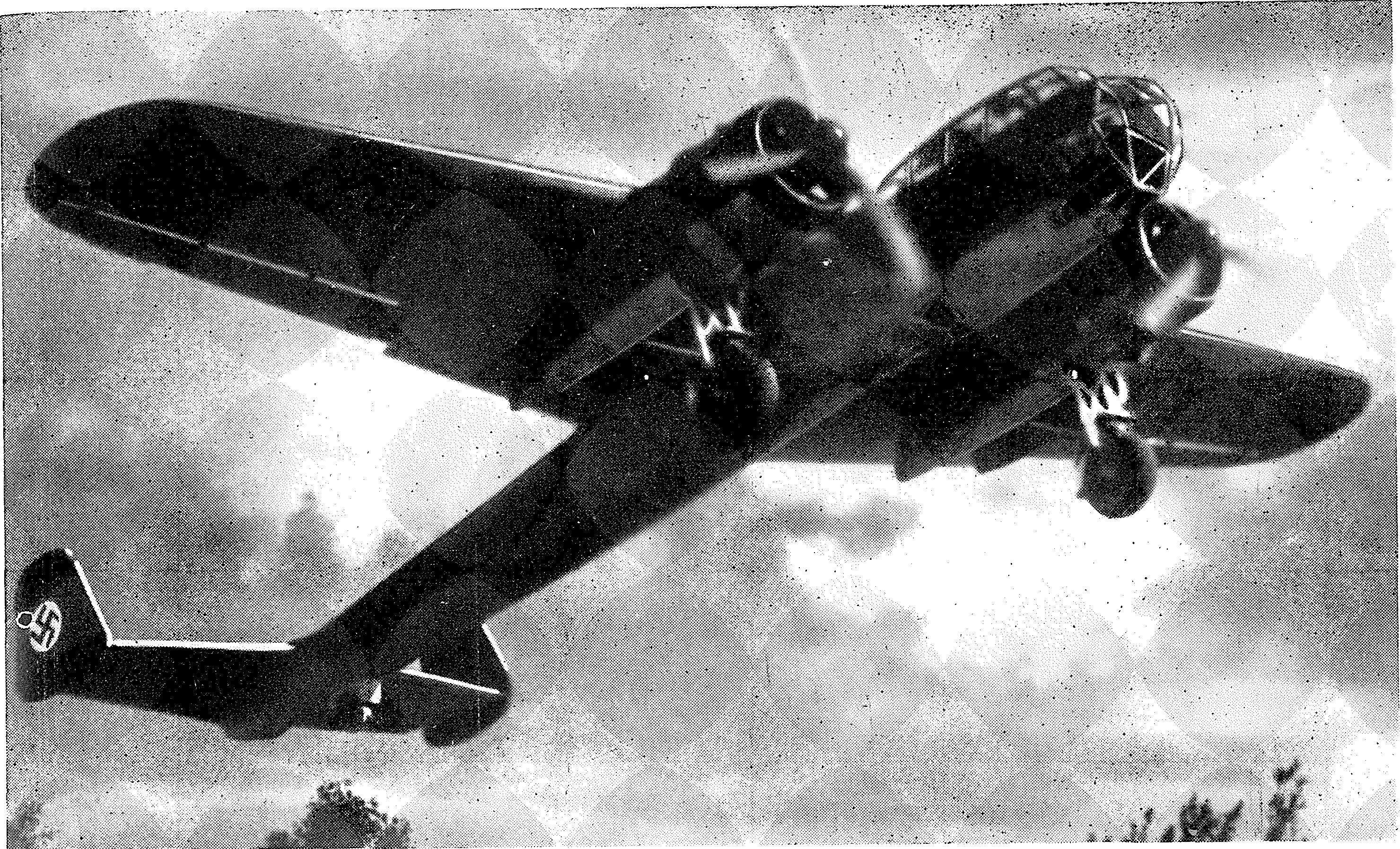

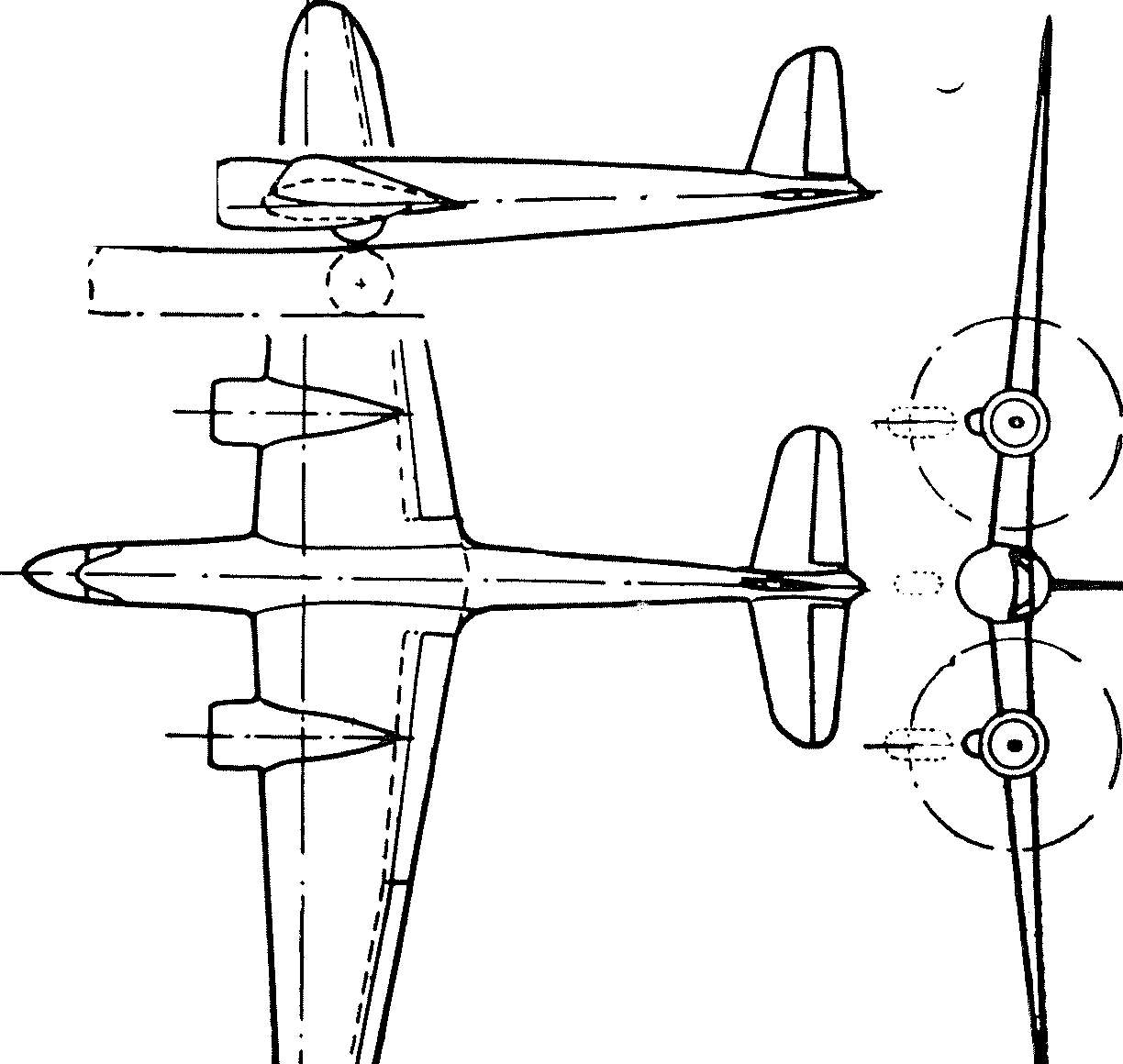

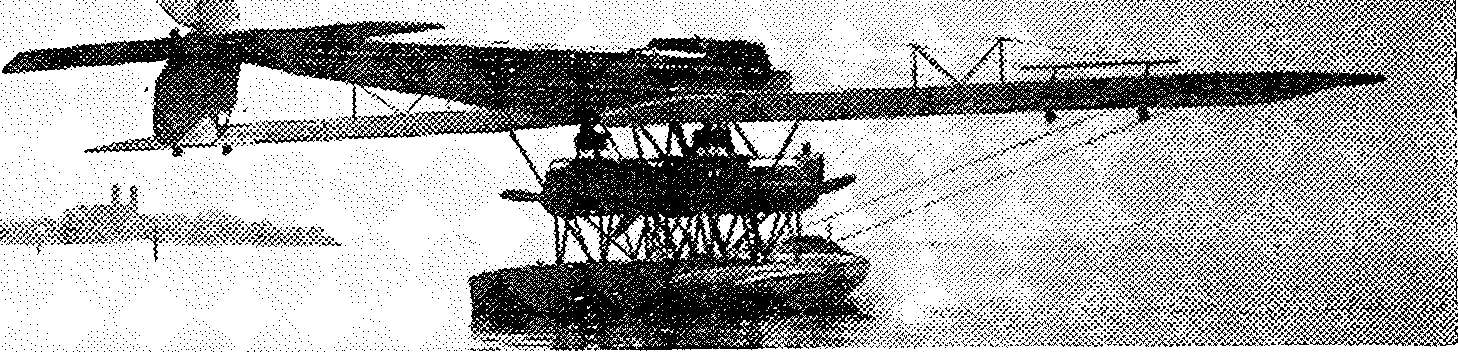

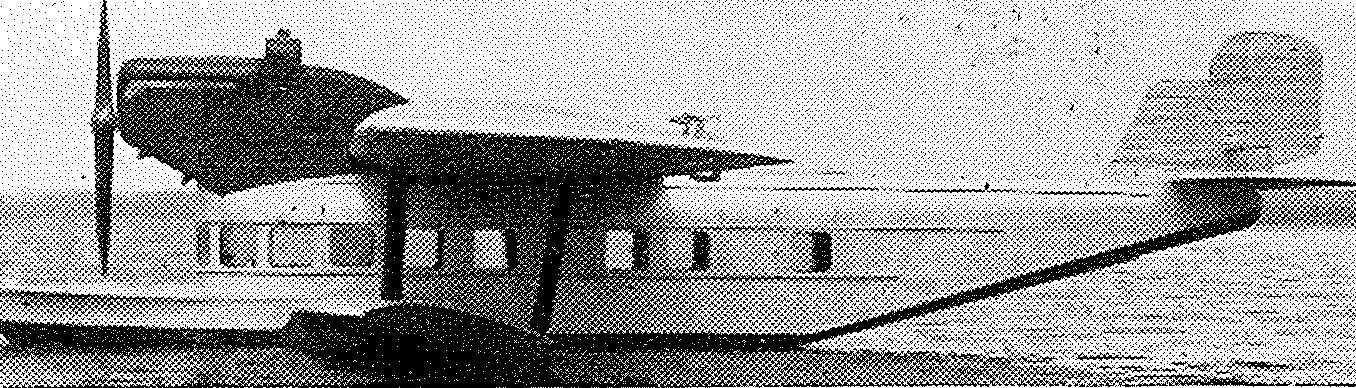

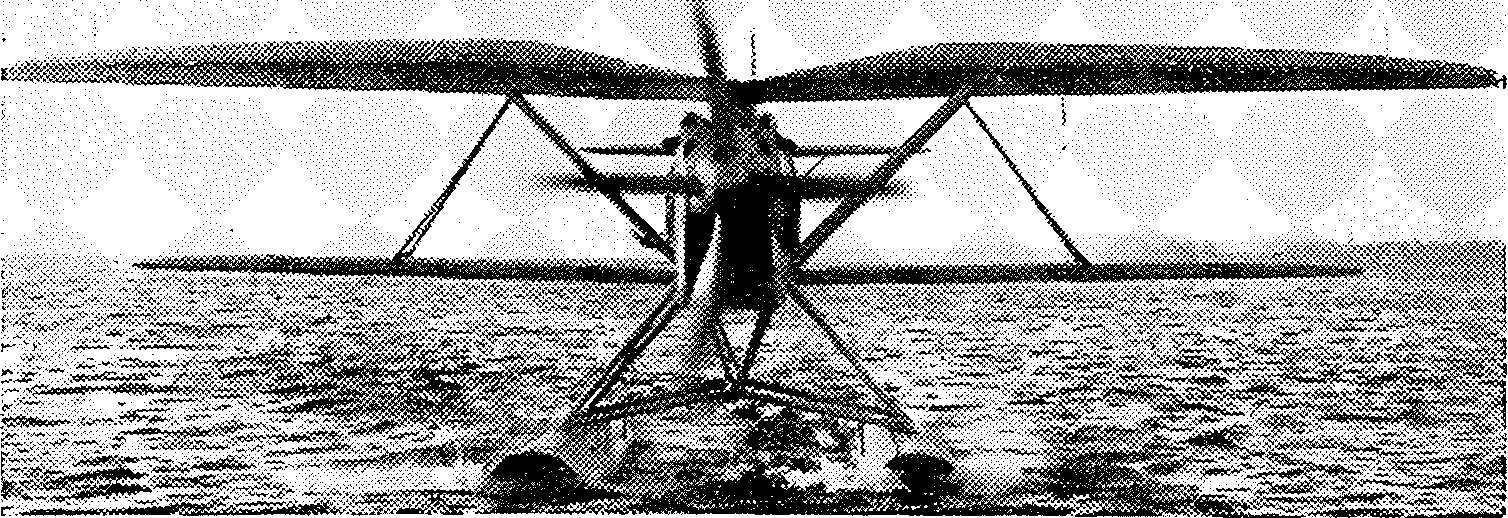

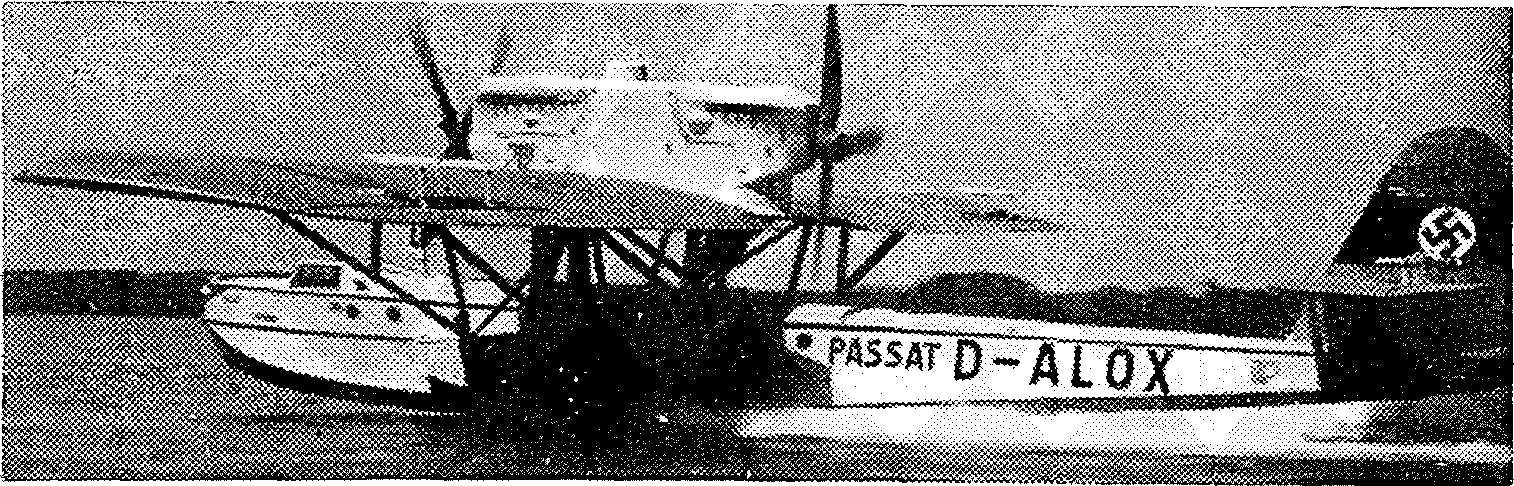

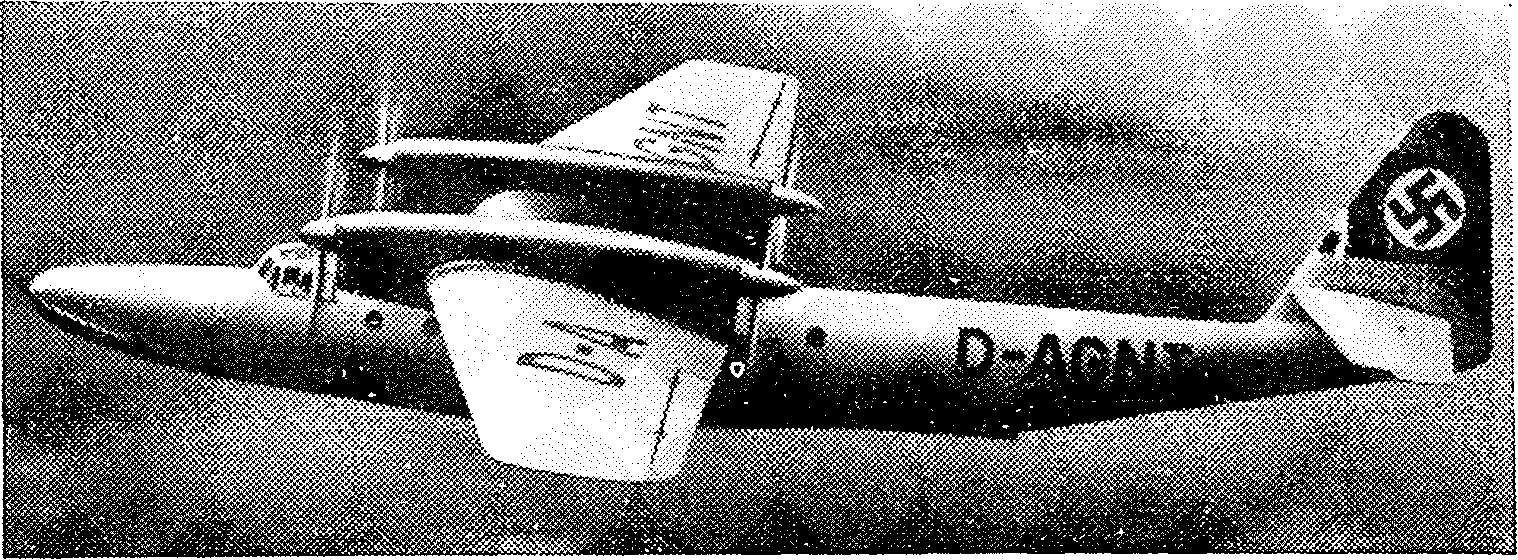

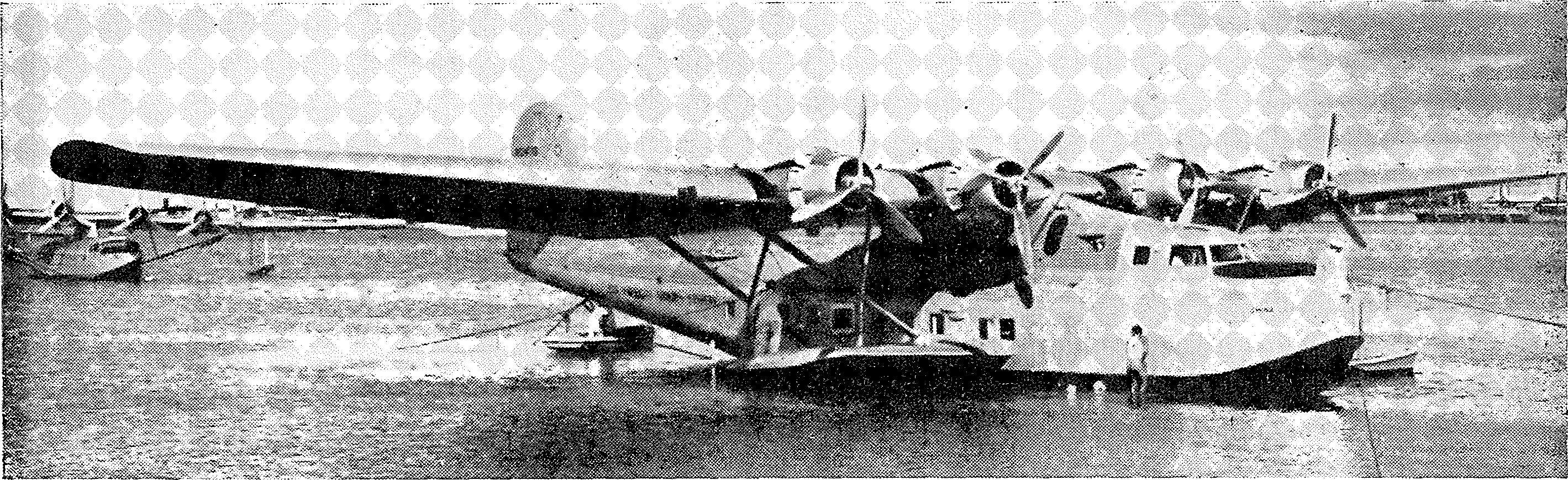

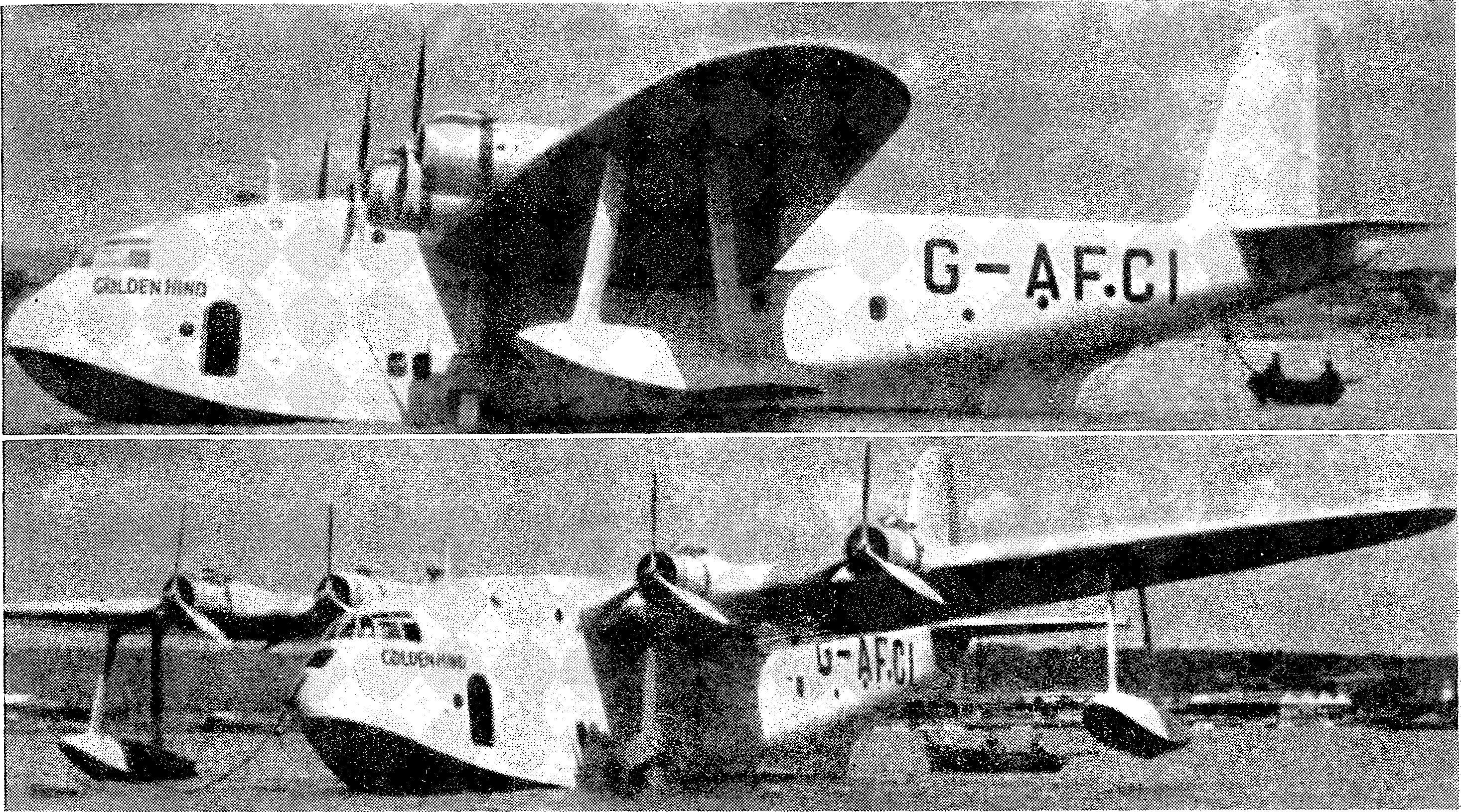

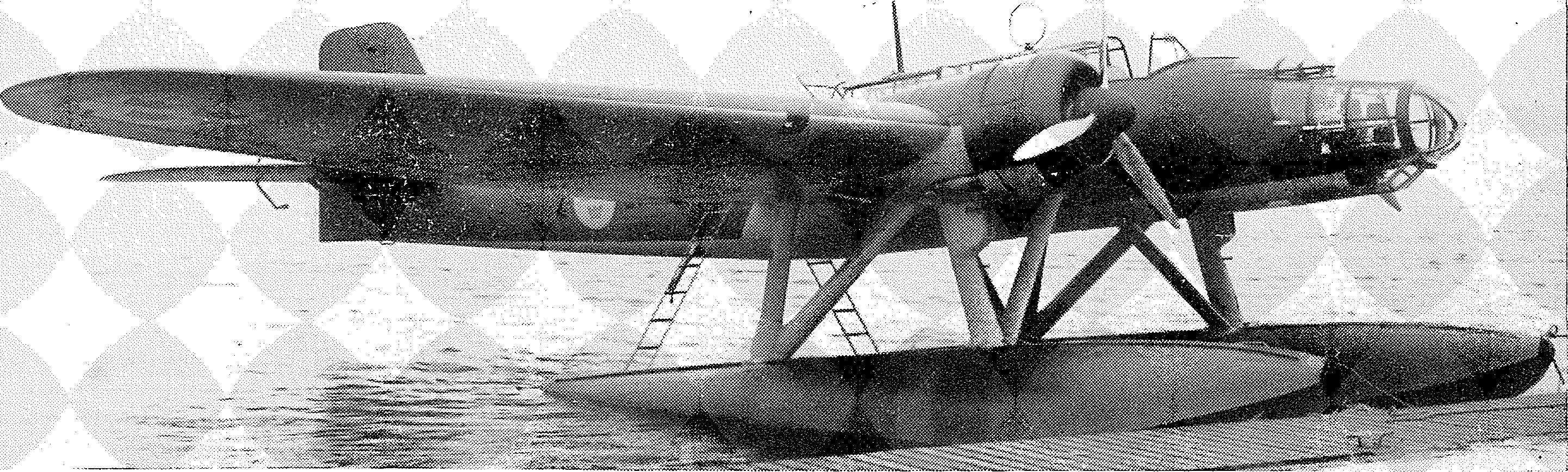

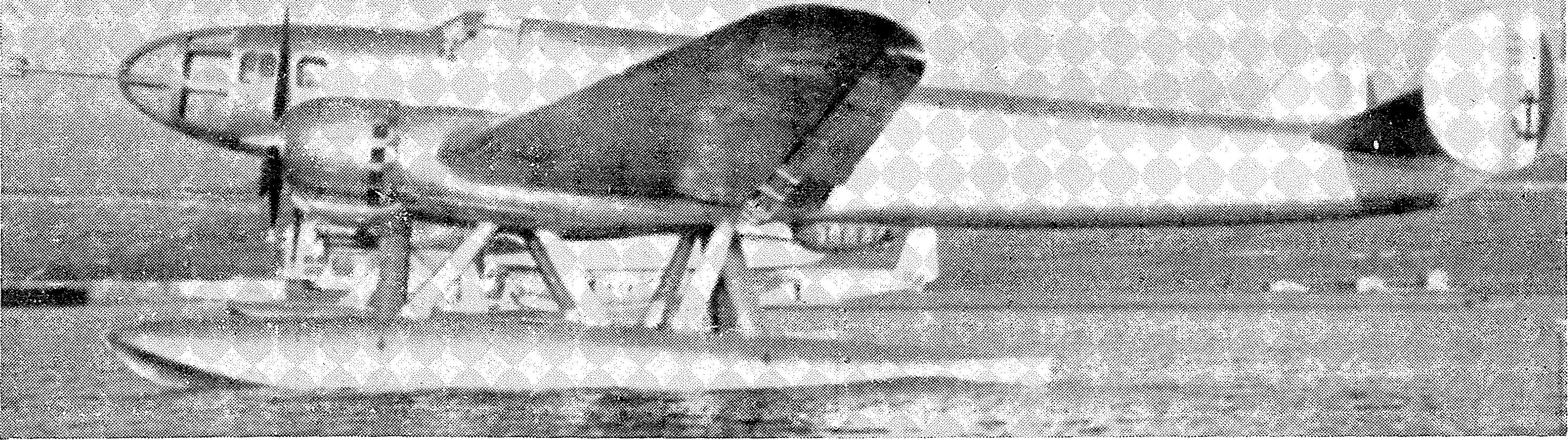

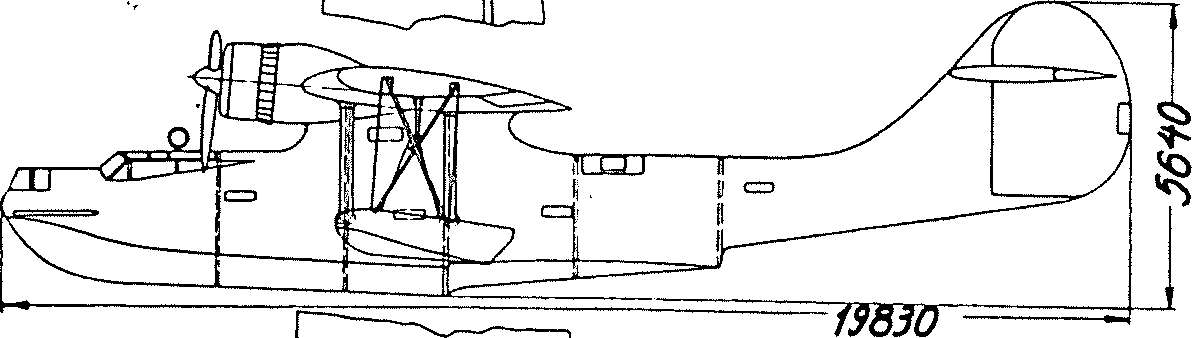

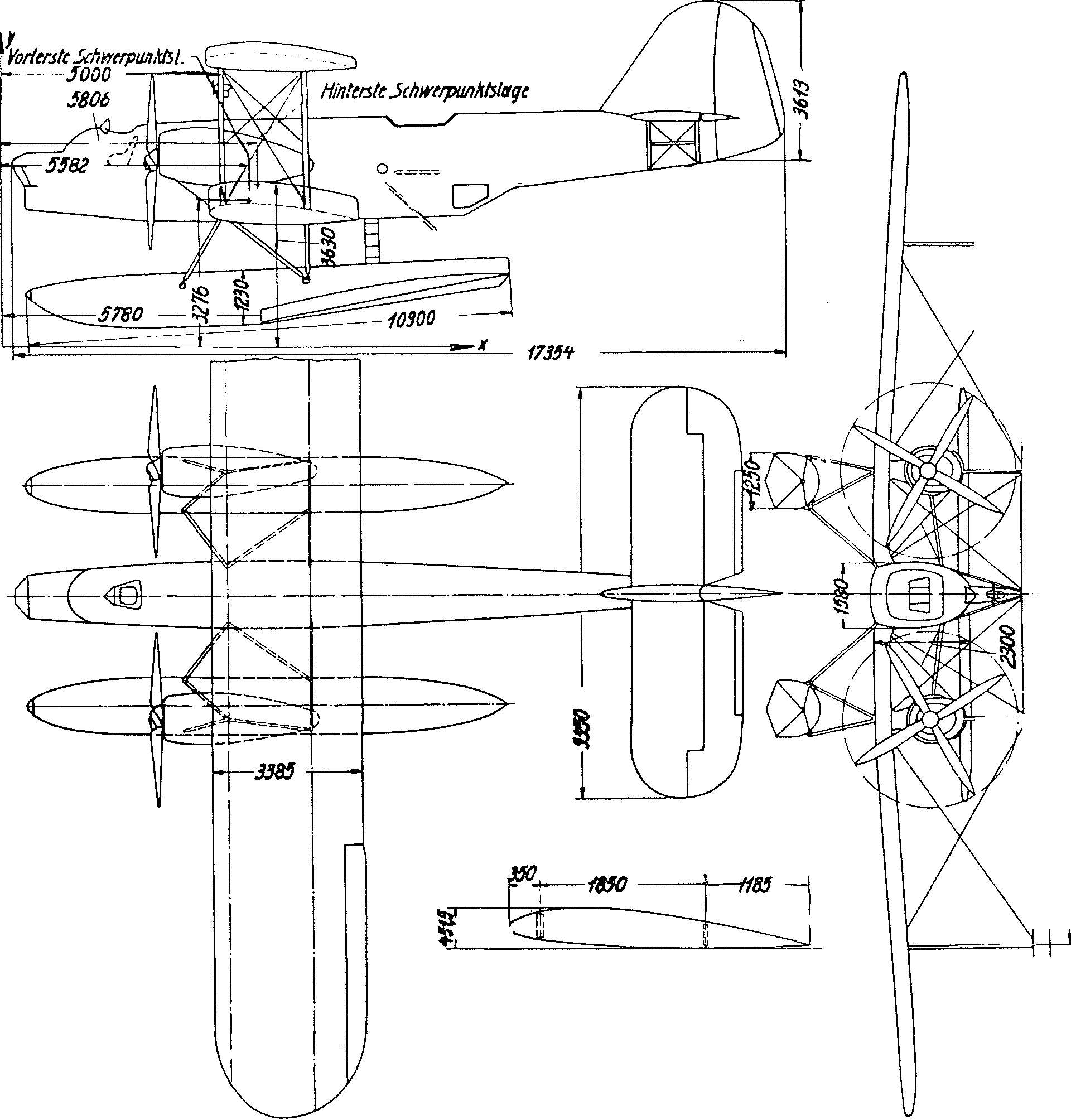

Cant Z 509, Atlantikflugboot.

Anläßlich des Mailänder Salons 1937 (s. „Flugsport" 1937, S. 574) haben wir die bis dahin bekannt gewordenen Konstruktionen der Cantieri Riuniti delFAdriatico, Triest, besprochen. Das jetzt veröffentlichte 3motorige Flugboot ähnelt der Torpedomaschine „Cant Z 506 B" (s. „Flugsport" 1937, S. 575); von der Großflugbootbauweise, wie sie bei dem „Cant Z 508" ausgeführt worden ist, scheint man abgekommen zu sein.

Flügel freitragend in Mitteldeckeranordnung, trapezförmig mit elliptischen Enden. Dickes Profil, 3holmig. Sperrholzbeplankt bzw. stoffbespannt. Querruder zweiteilig, ausgeglichen.

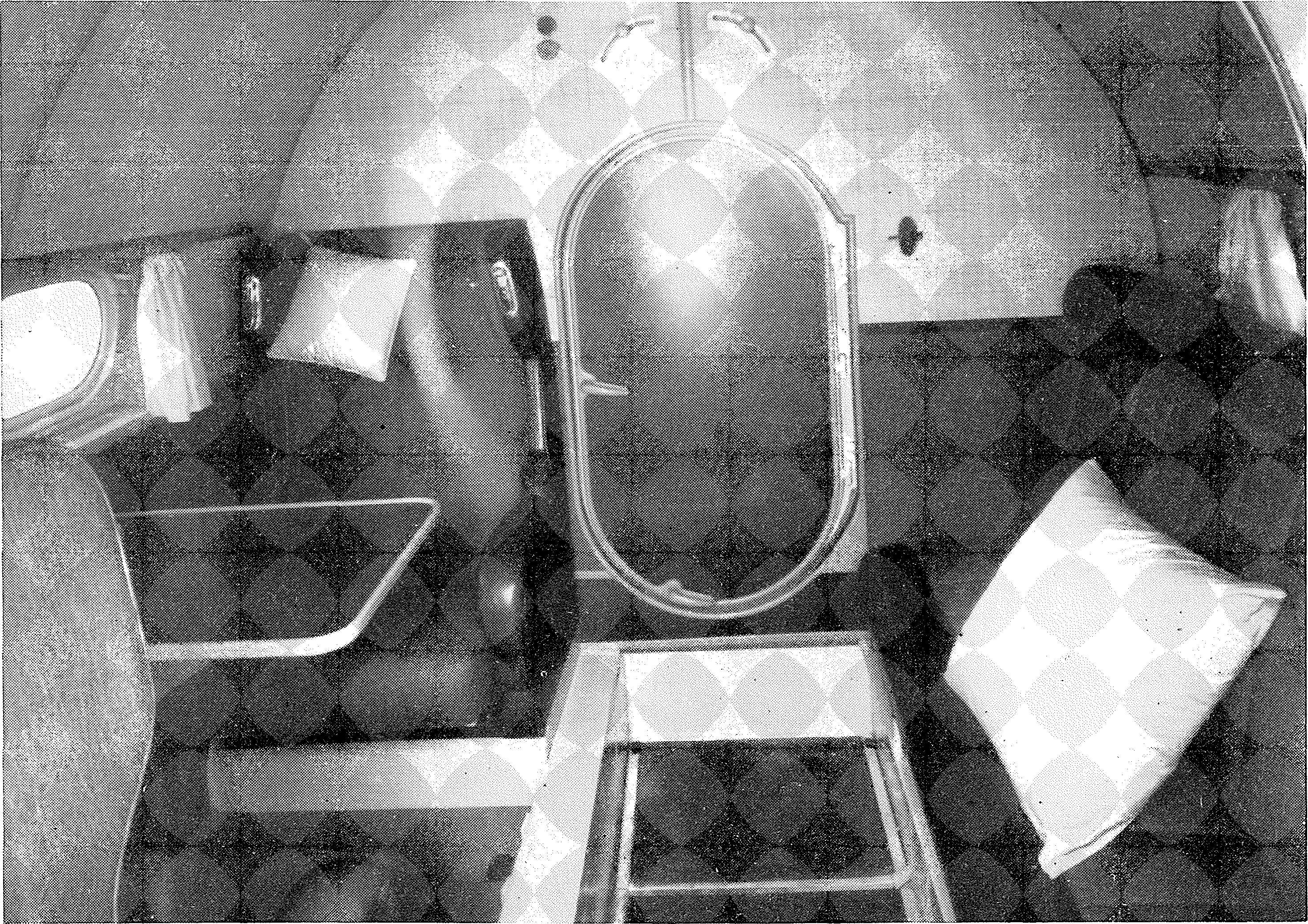

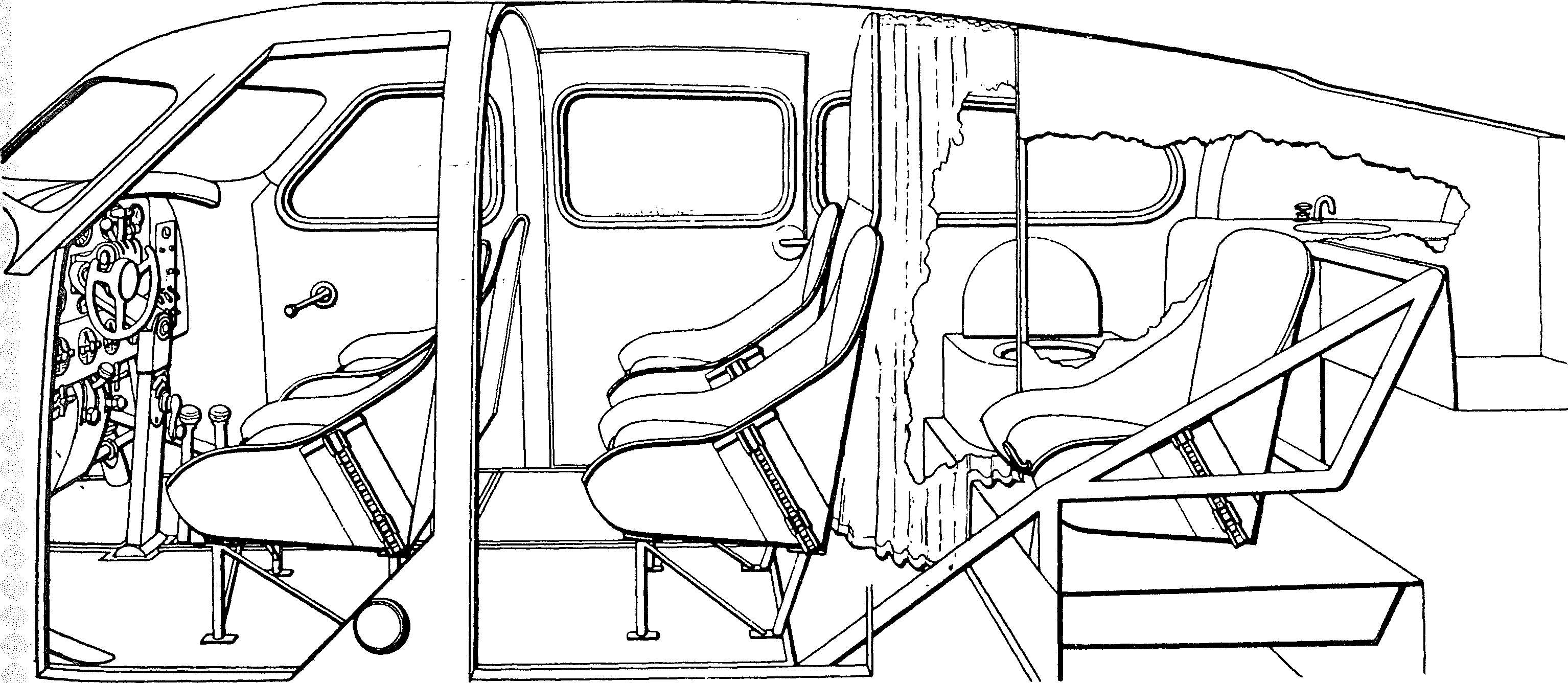

Rumpf elliptischer Querschnitt, Holz; Beplankung vollständig mit Tulpenbaumholz. Doppelführersitz vor dem ersten Spant, dann Funkraum mit Sende- und Empfangsanlage. Hinter dem dritten Spant Fluggastraum für 6 Fluggäste; je 2 Sitze nebeneinander, Einstieg im hinteren Teil der Kabine. Im Rumpfhinterteil Toilette, Vorratskammer und Gepäckraum.

Leitwerk Holz, stoffbespannt. Höhenleitwerk durch je 2 Streben nach dem Rumpf abgefangen. Höhen- und Seitenruder ausgeglichen.

Schwimmer Metall, in wasserdichte Kammern unterteilt; beide Schwimmer mit Anker- und Einholring.

Länge 19,14 m, Spannweite 28,35 m, Höhe 7,52 m, Fläche 100 m2. Normales Fluggew. 16 500 kg, max. Fluggew. 17 500 kg, Leergew.

Cant Z 509 Atlantikflugboot.

Werkbild

10 000 kg, Post u. Pass. 1000 kg, Brennstoff 4700 kg, Nutzl. 6500 kg.

Max. Geschw. in 4500 m 420 km/h, max. Geschw. in Bodennähe 330 km/h, Landegeschw. 130 km/h, Steigzeit auf 4000 m 13 Min., Gipfelhöhe 7500 m.

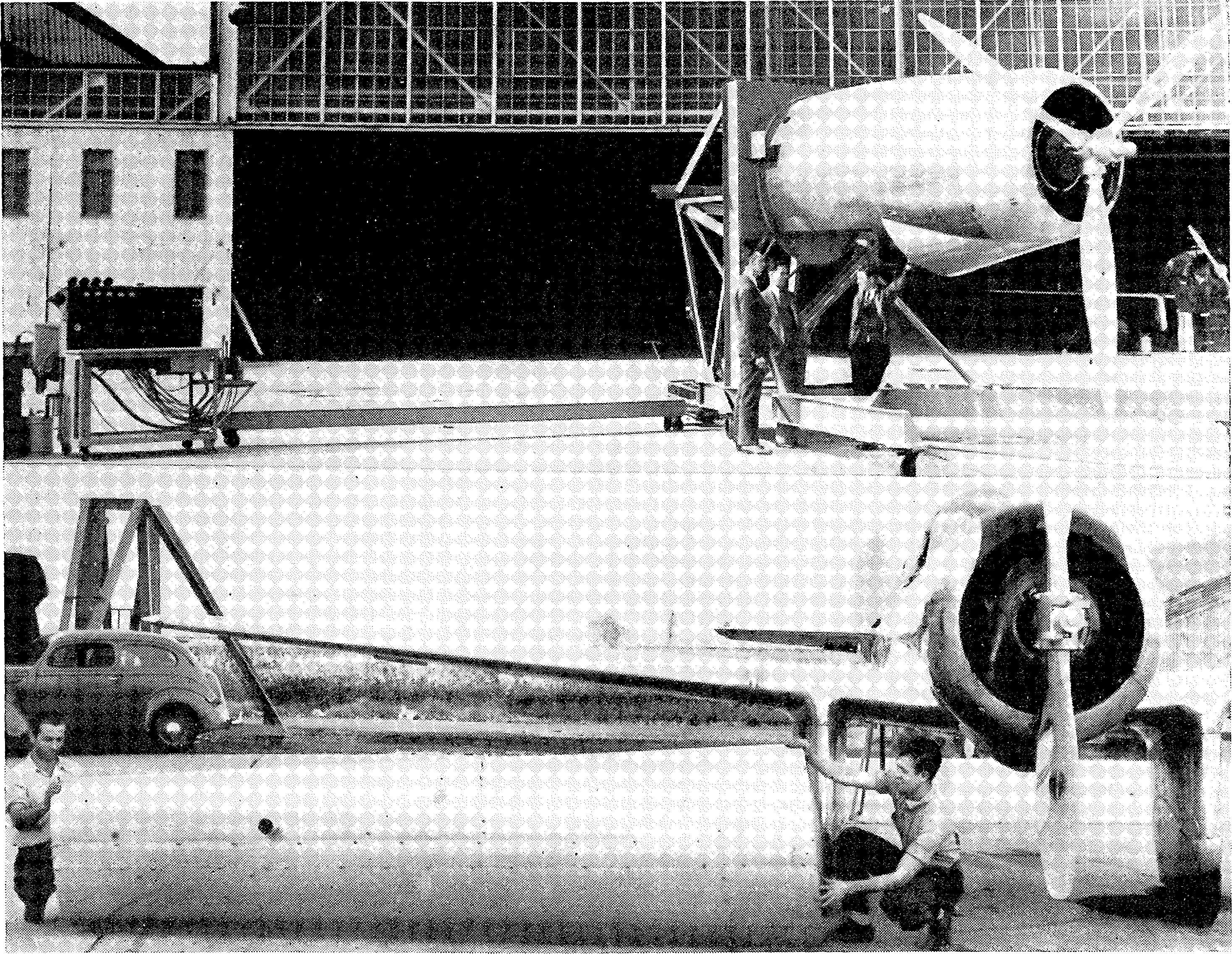

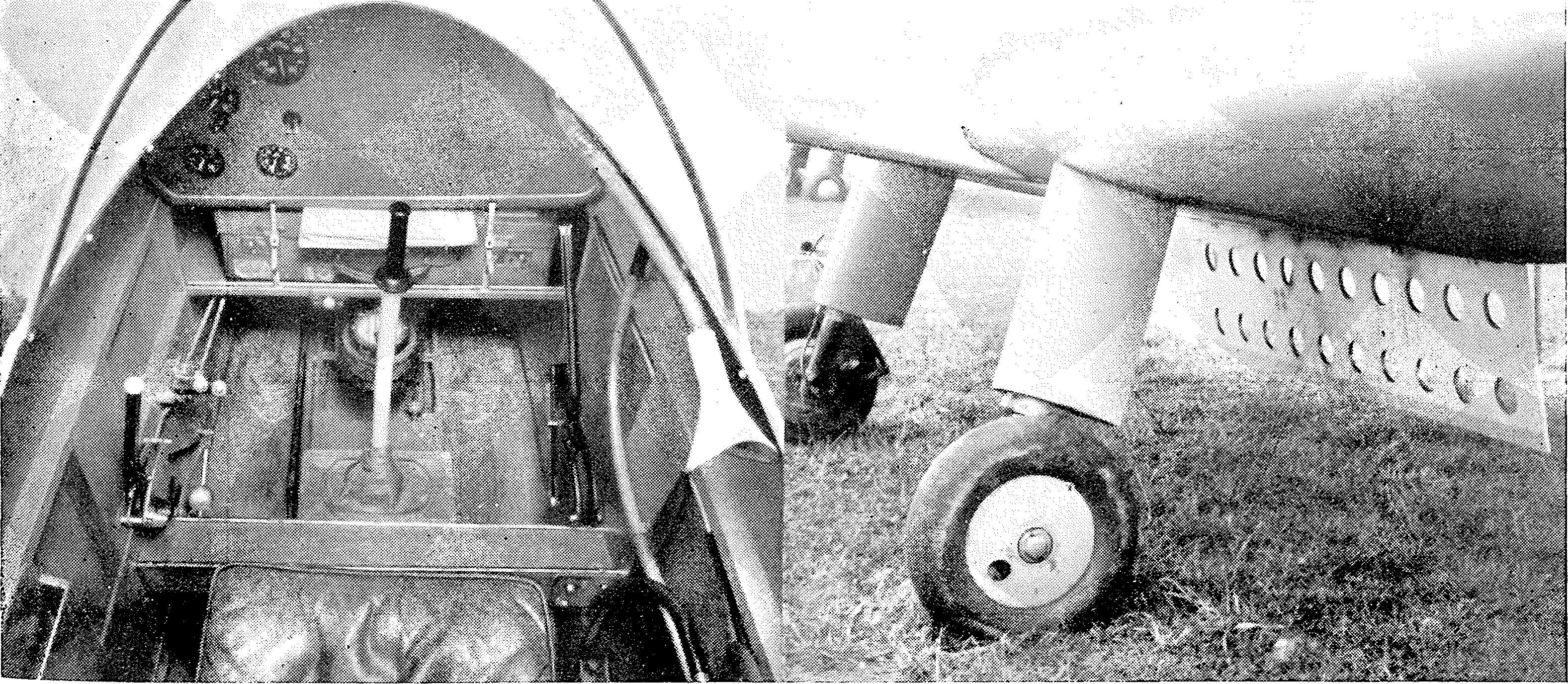

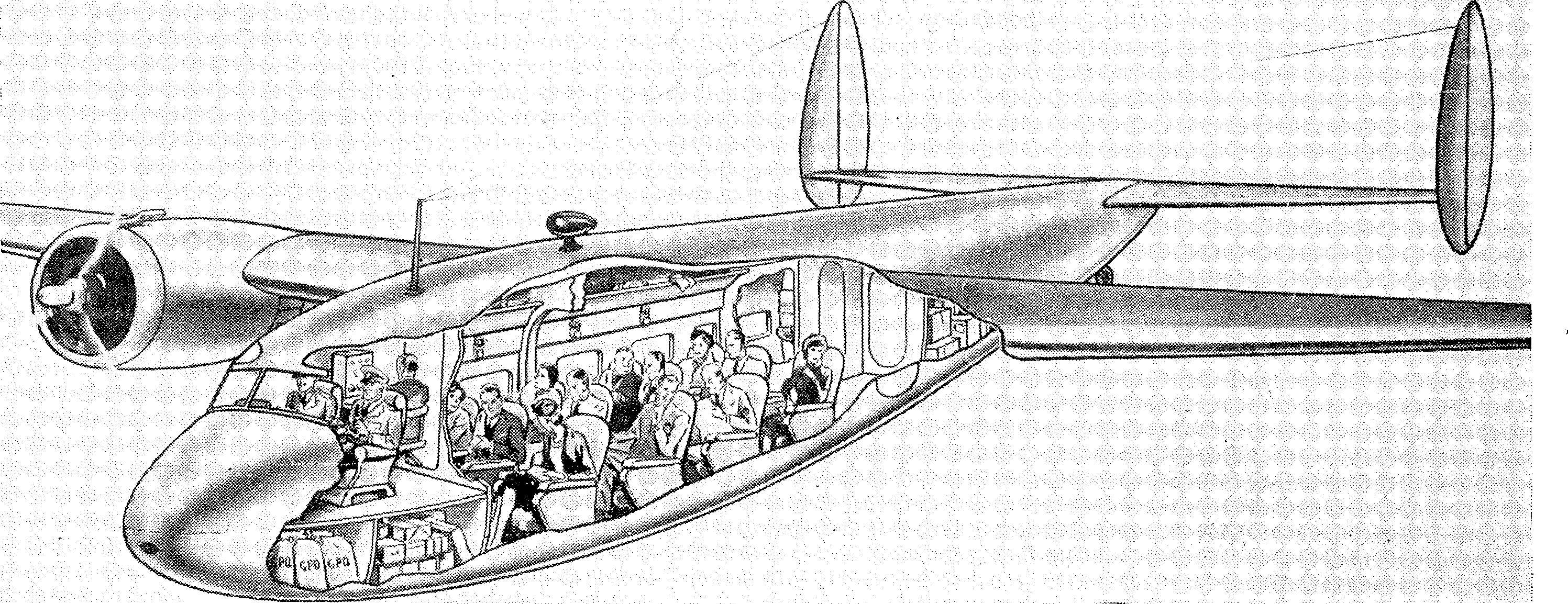

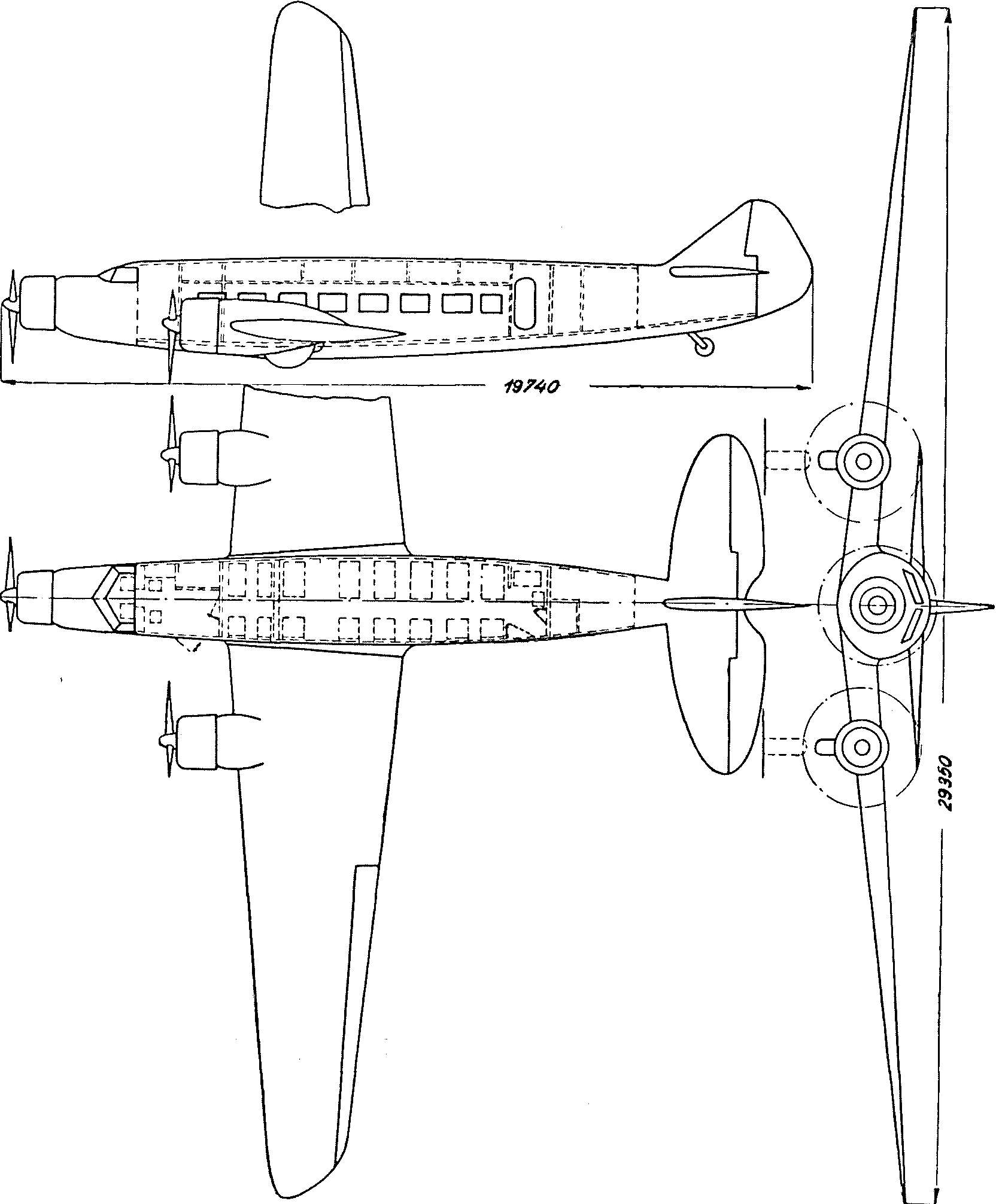

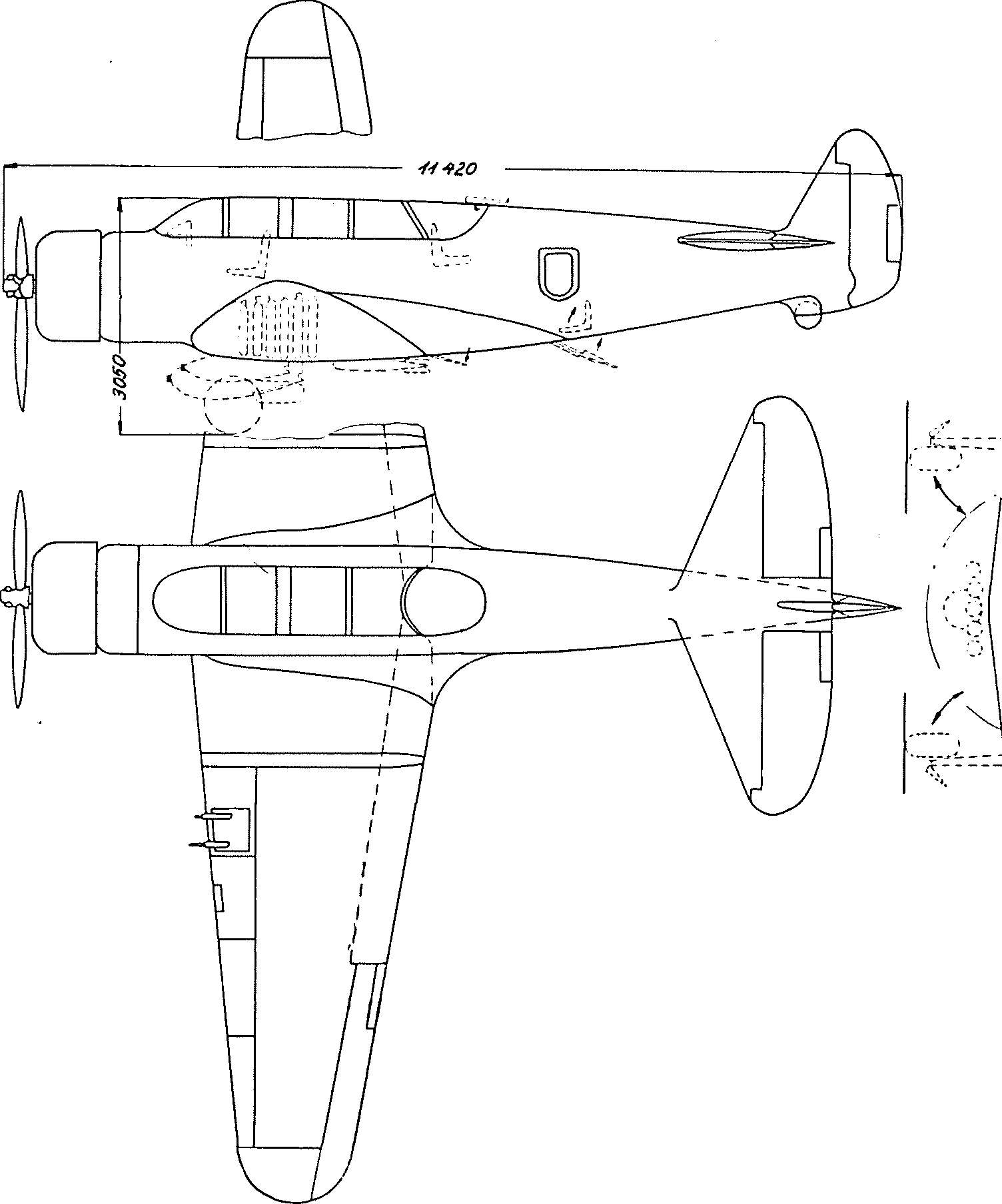

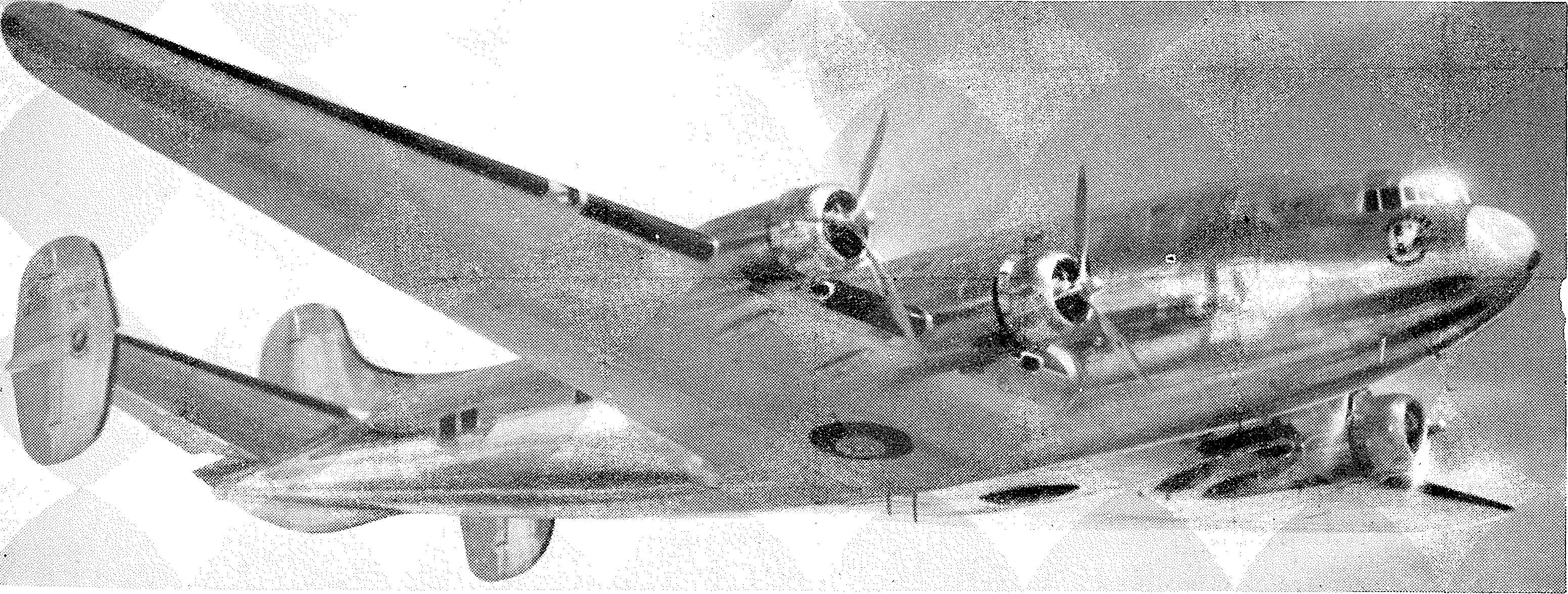

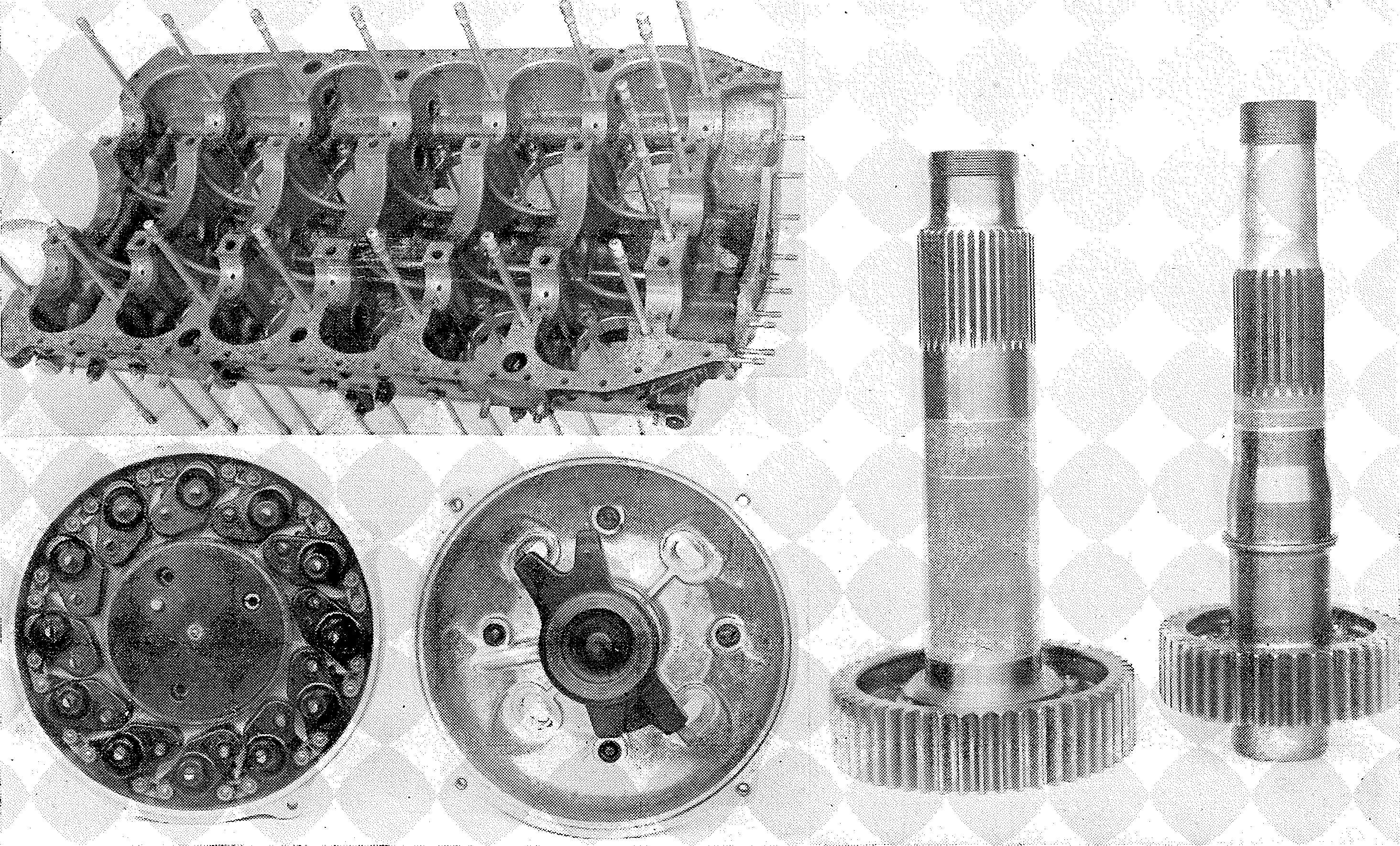

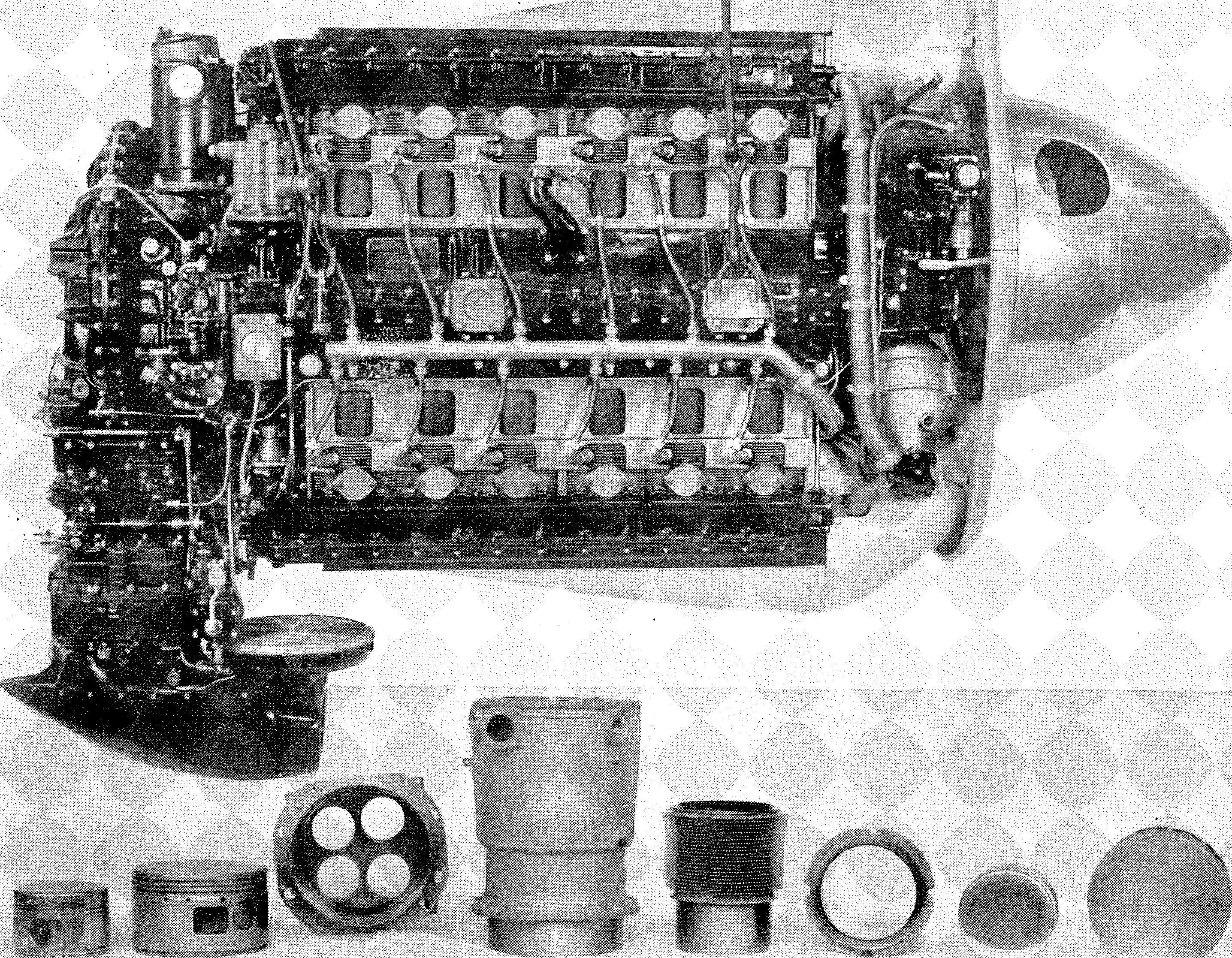

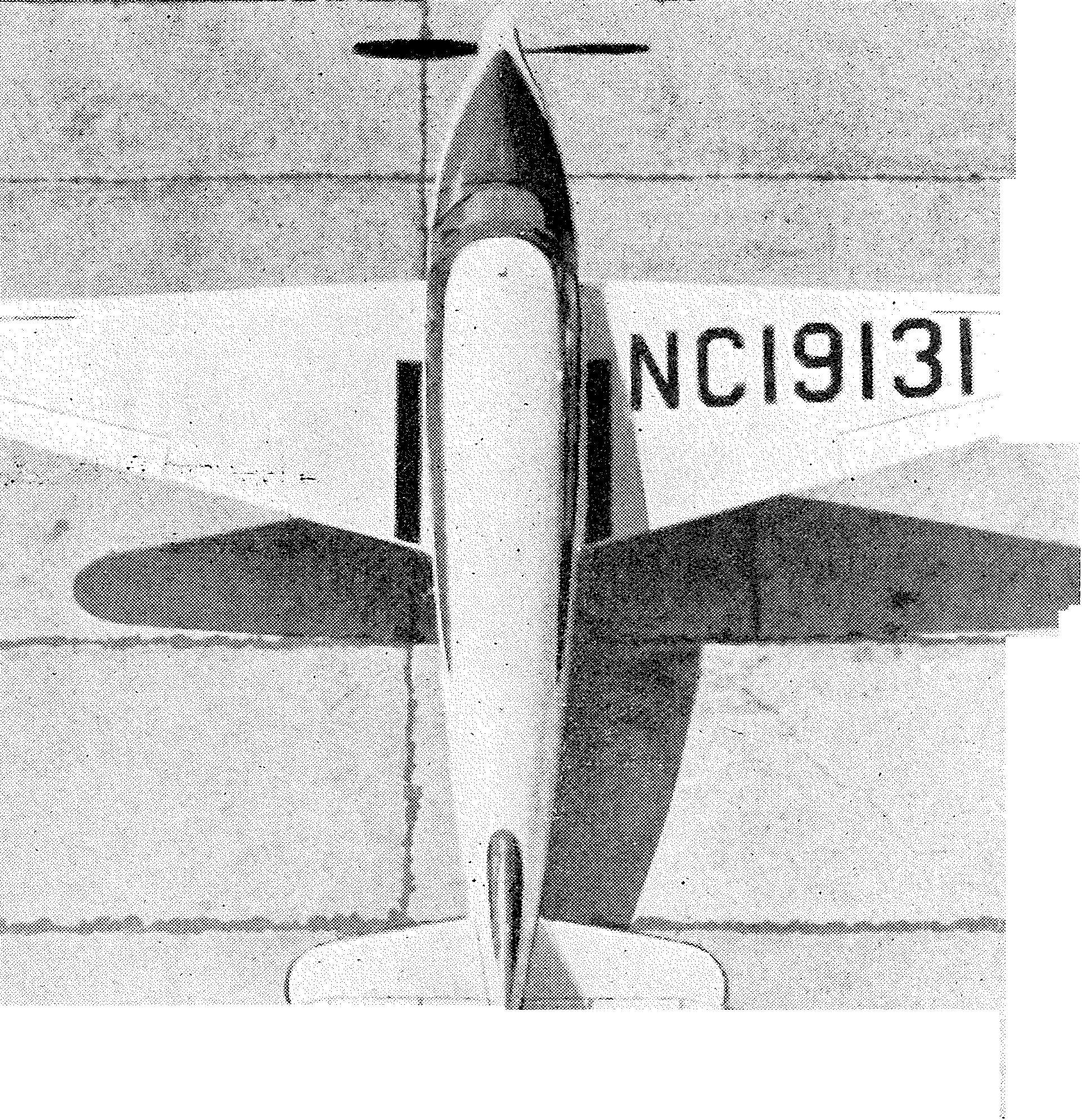

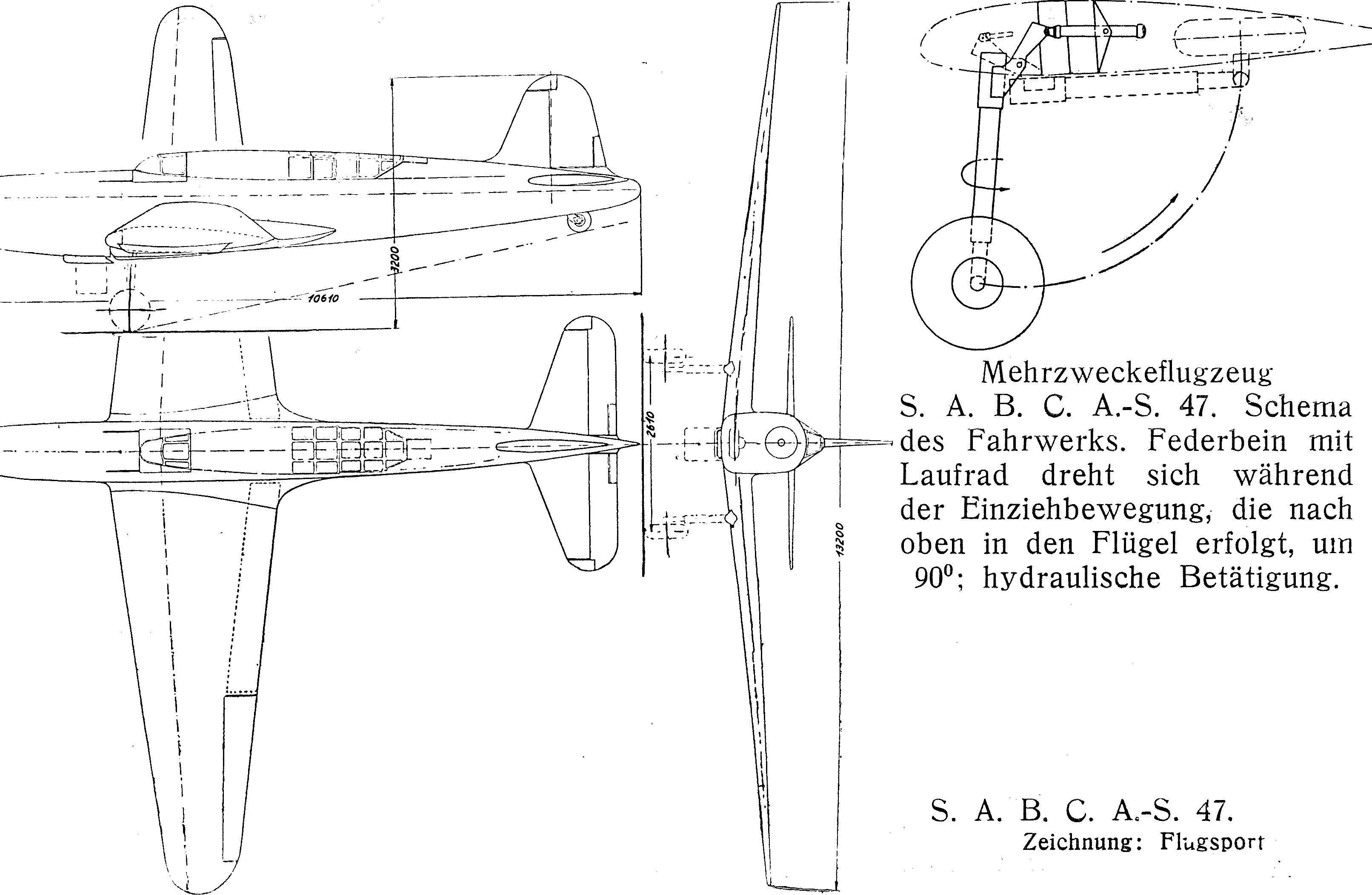

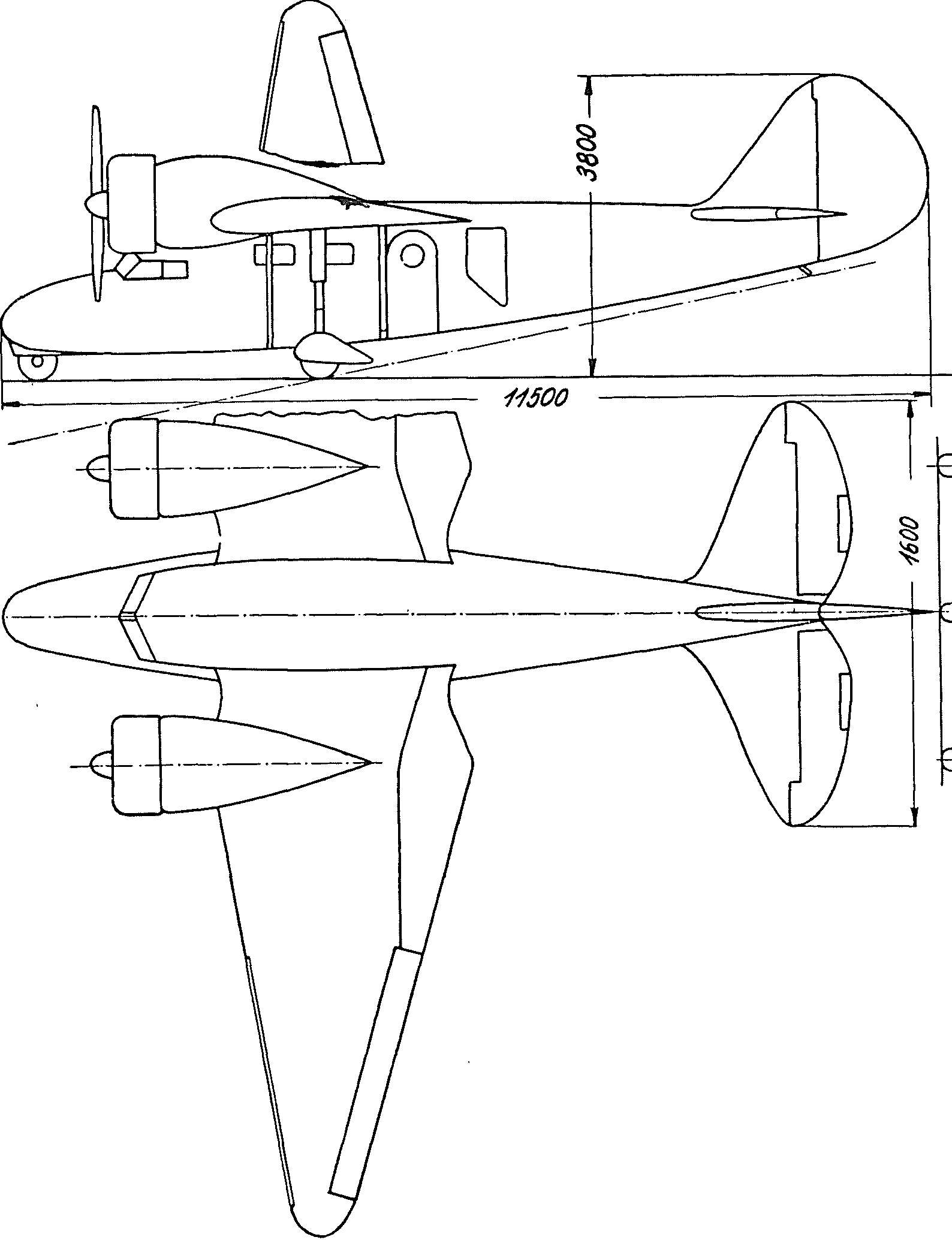

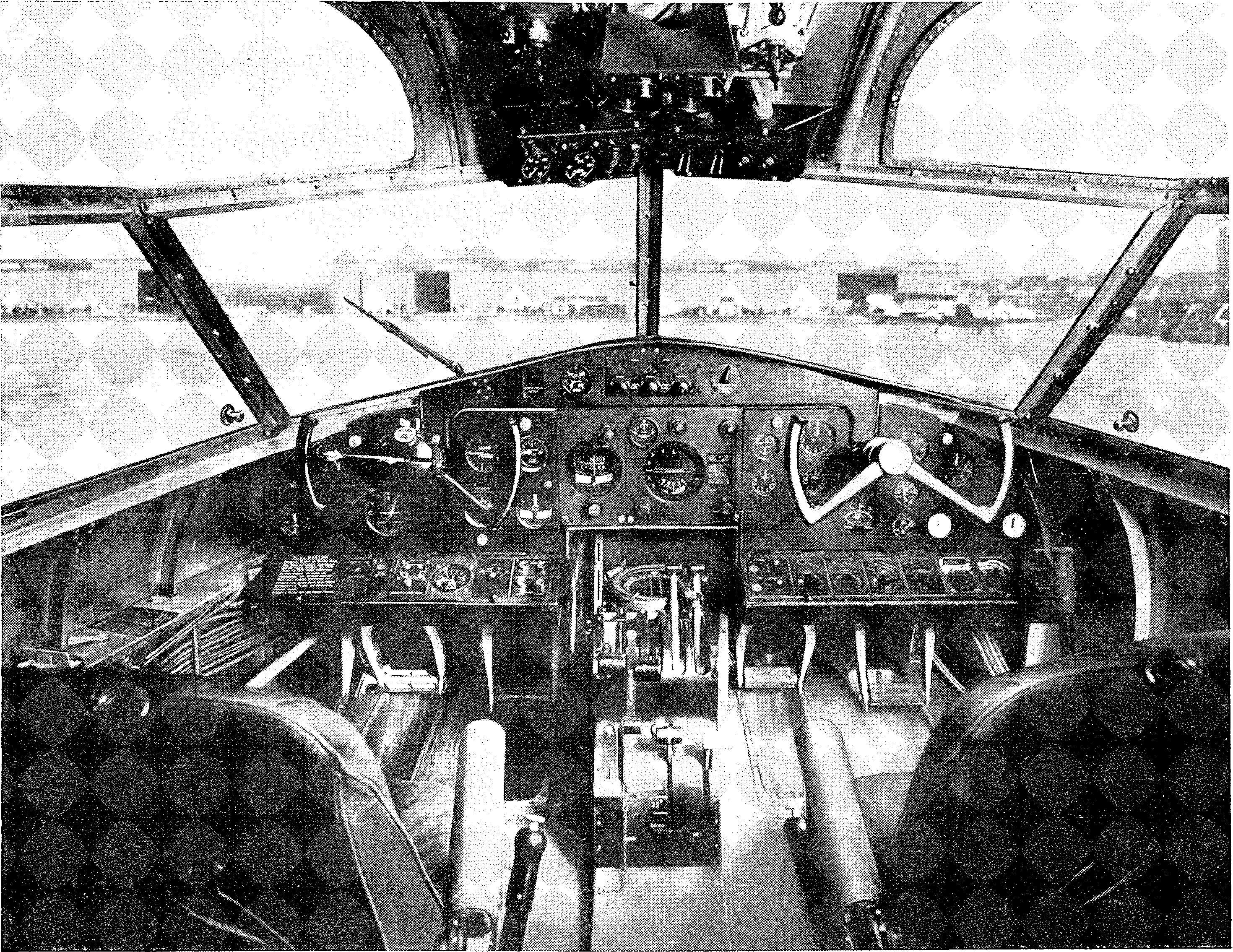

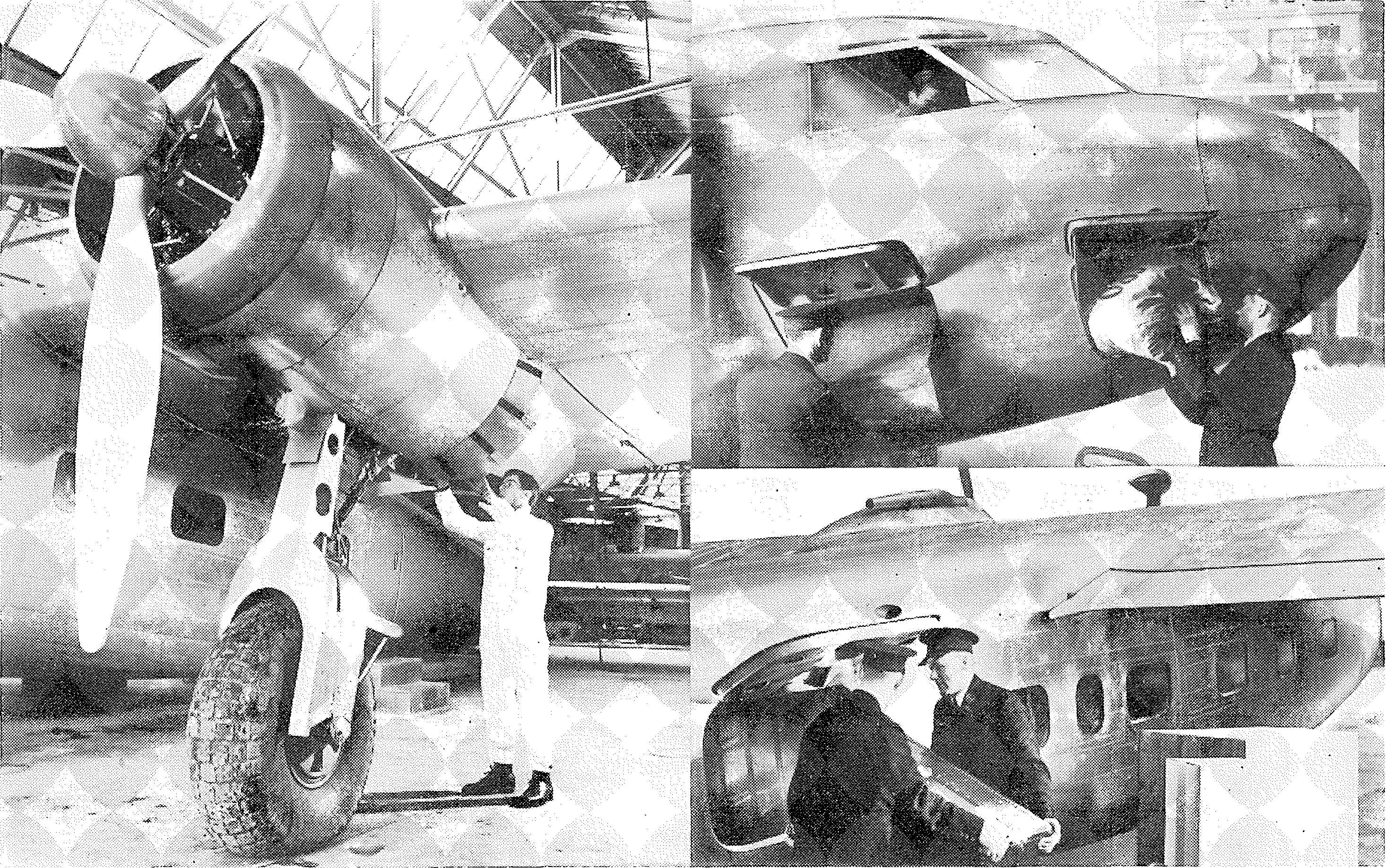

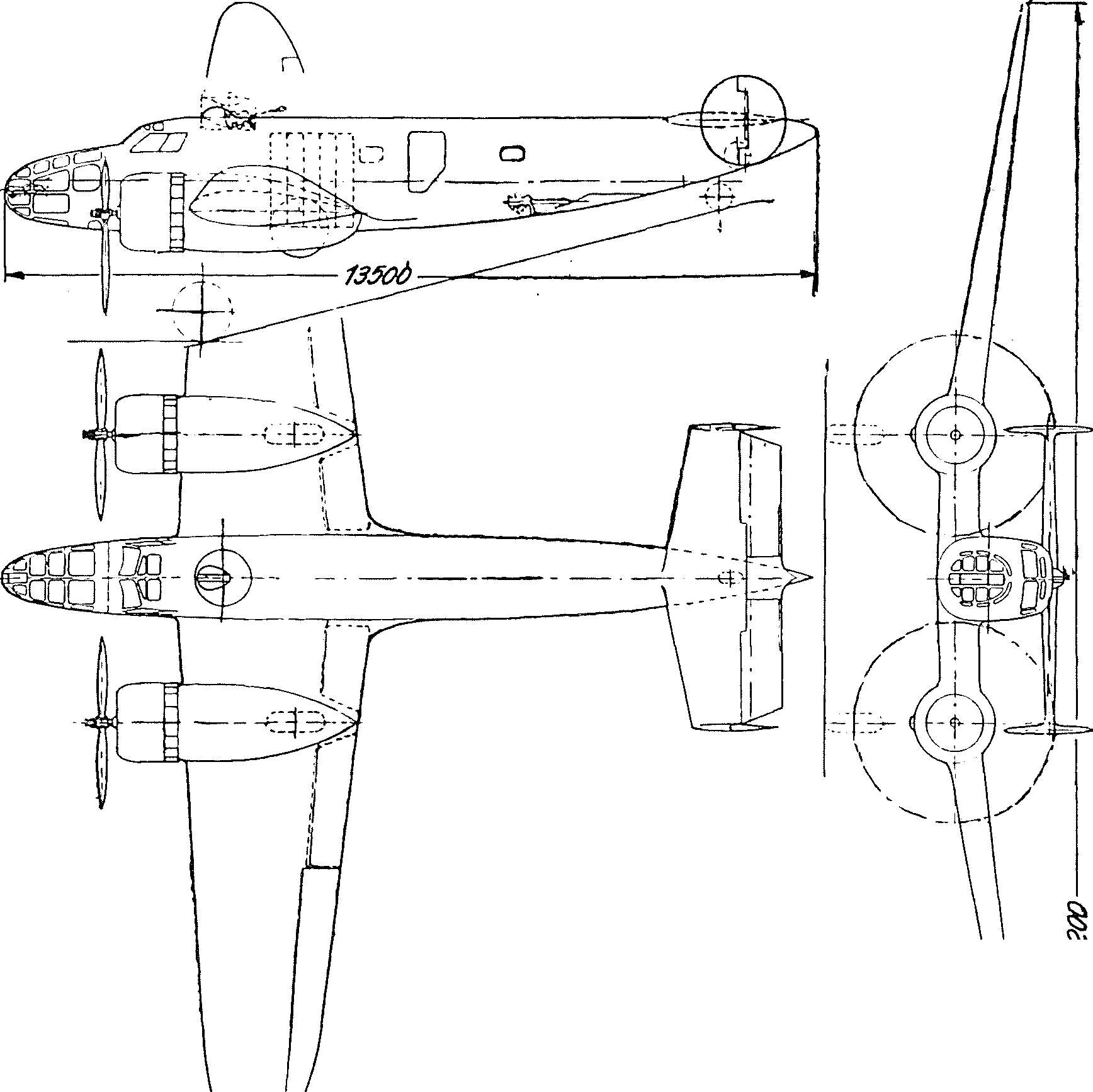

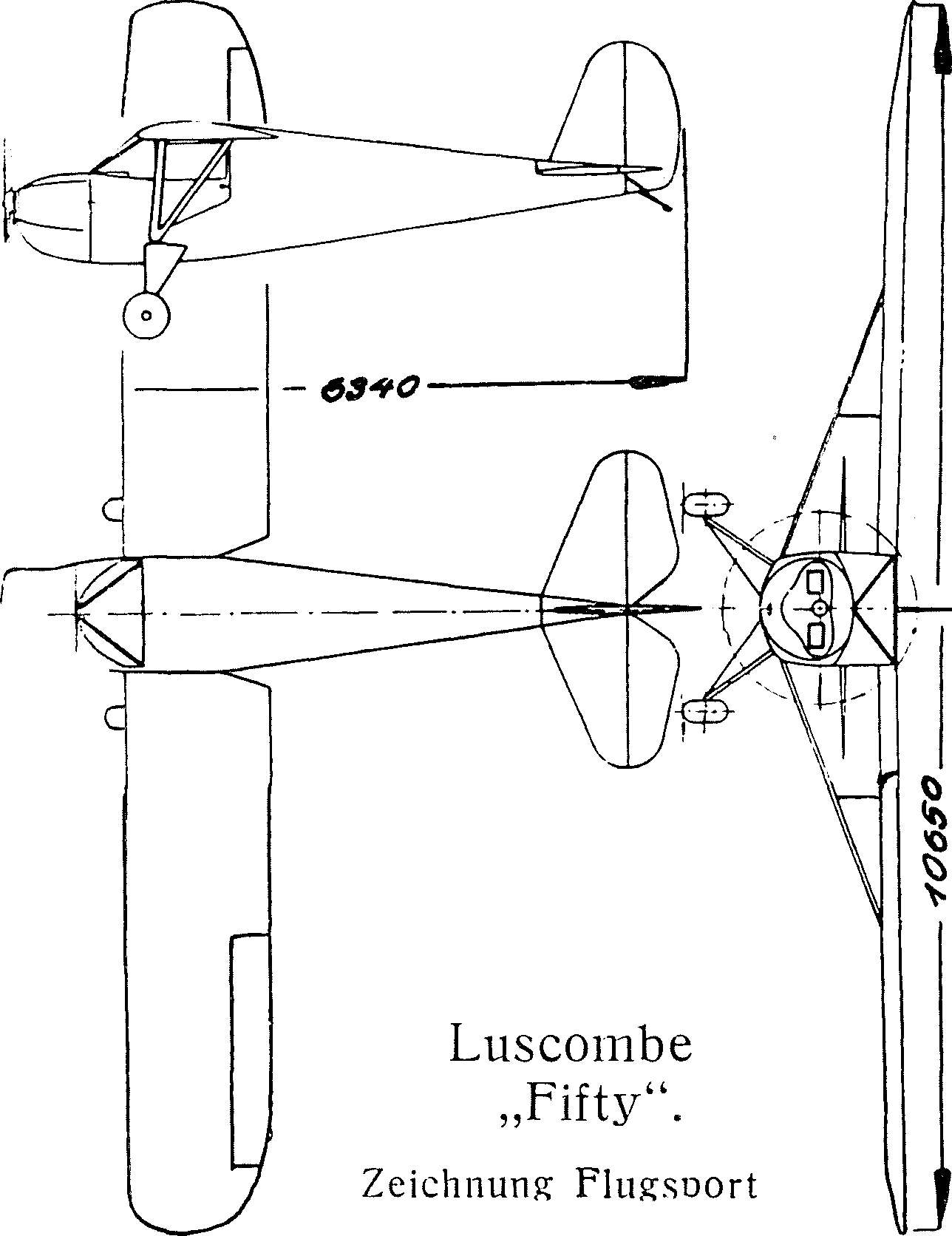

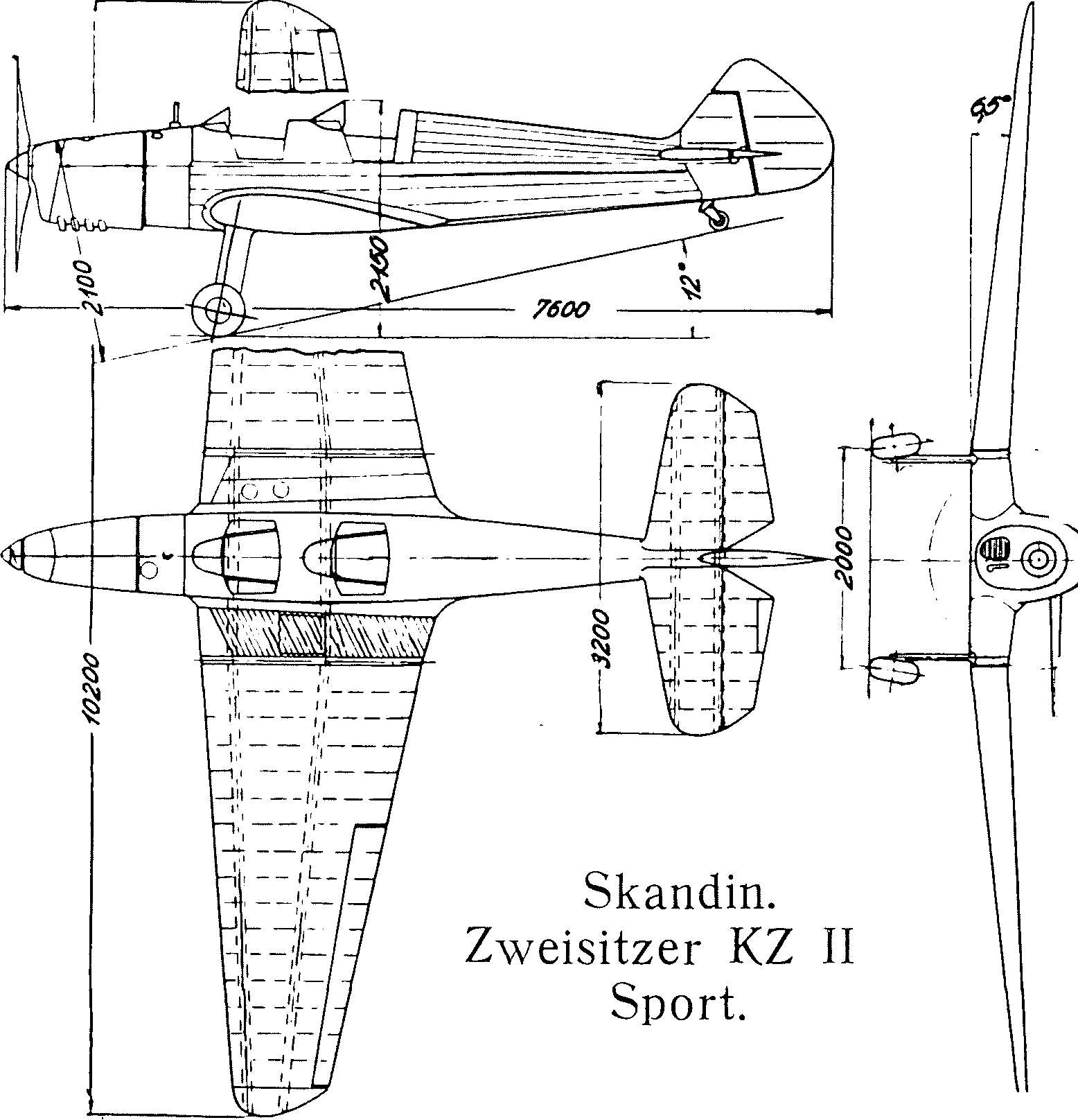

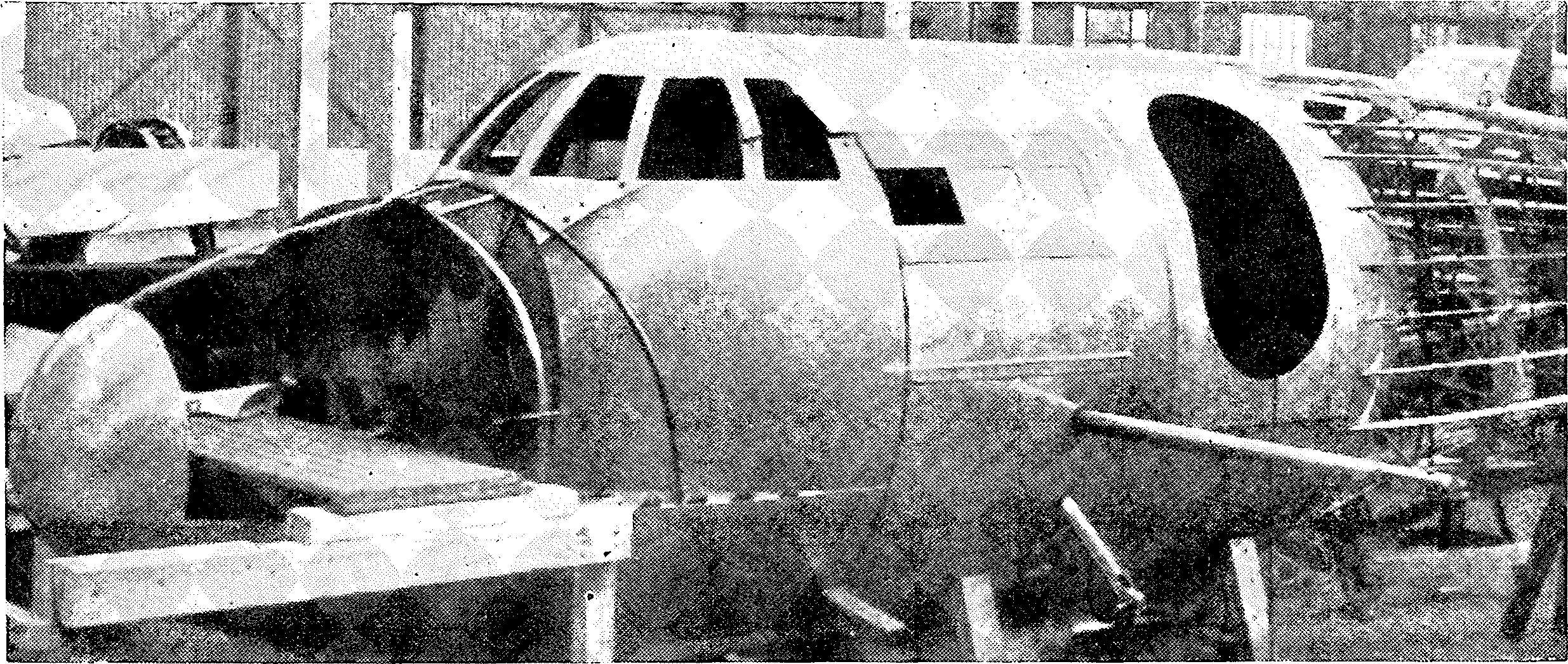

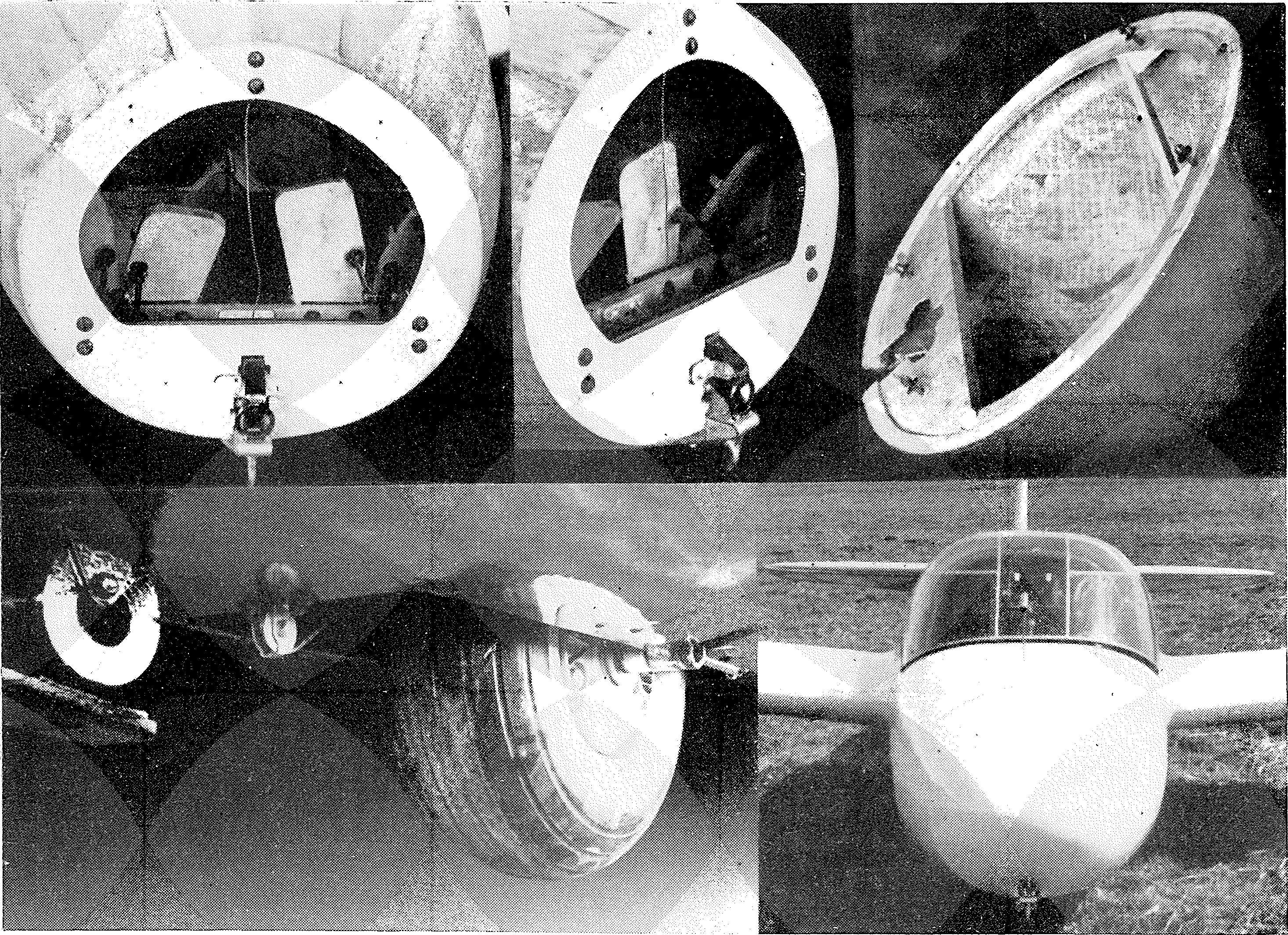

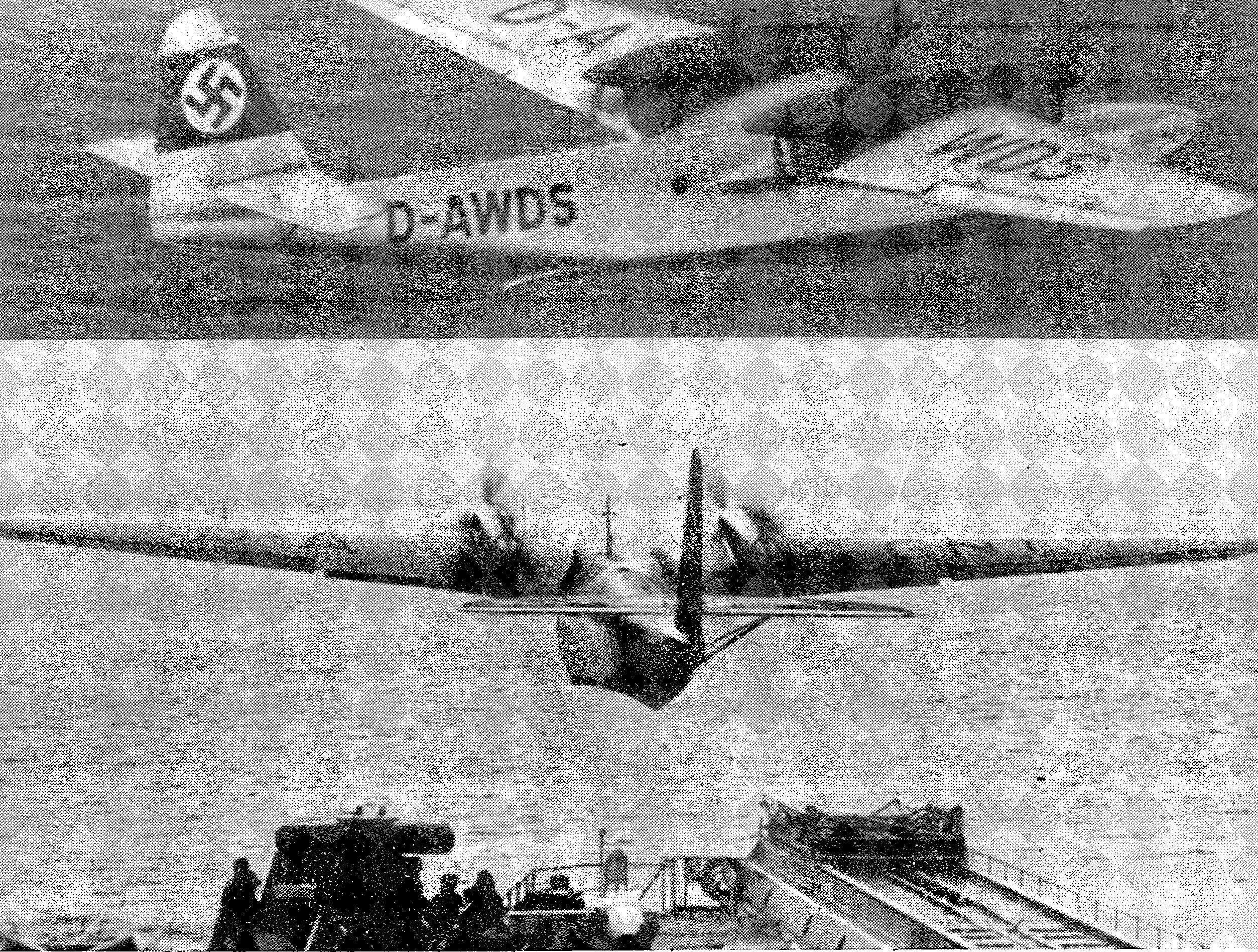

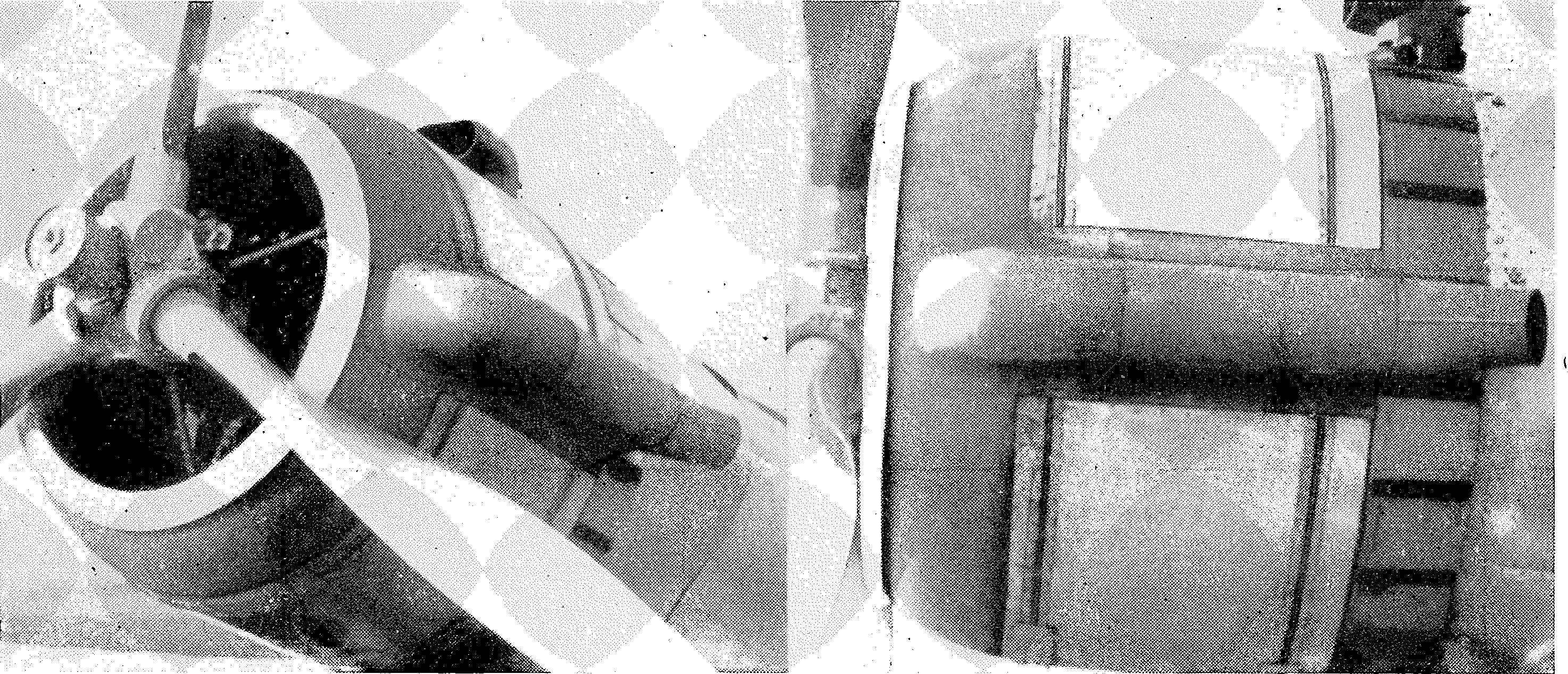

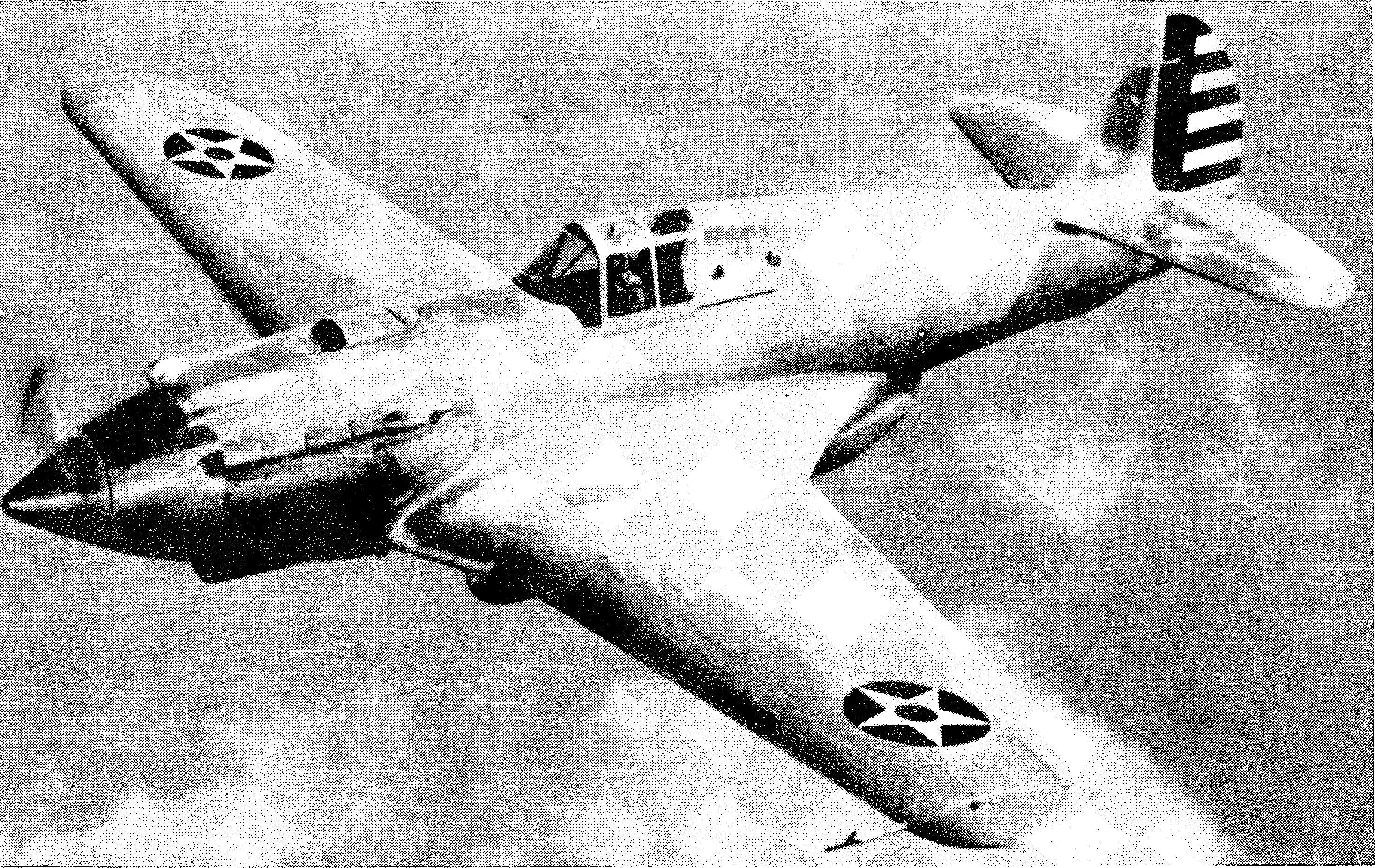

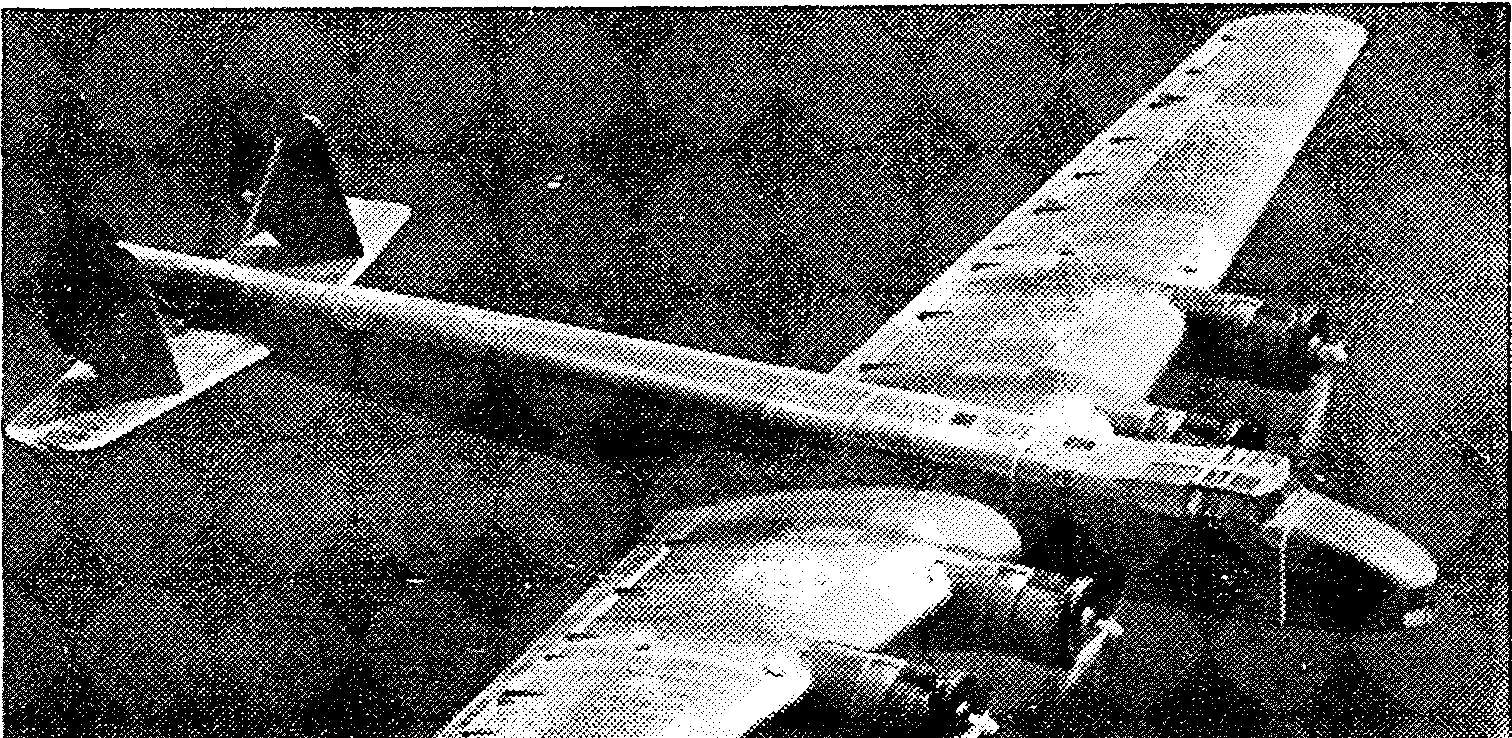

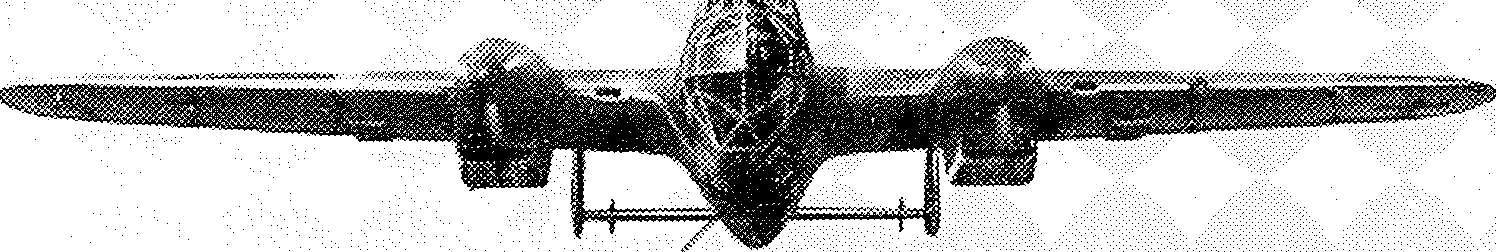

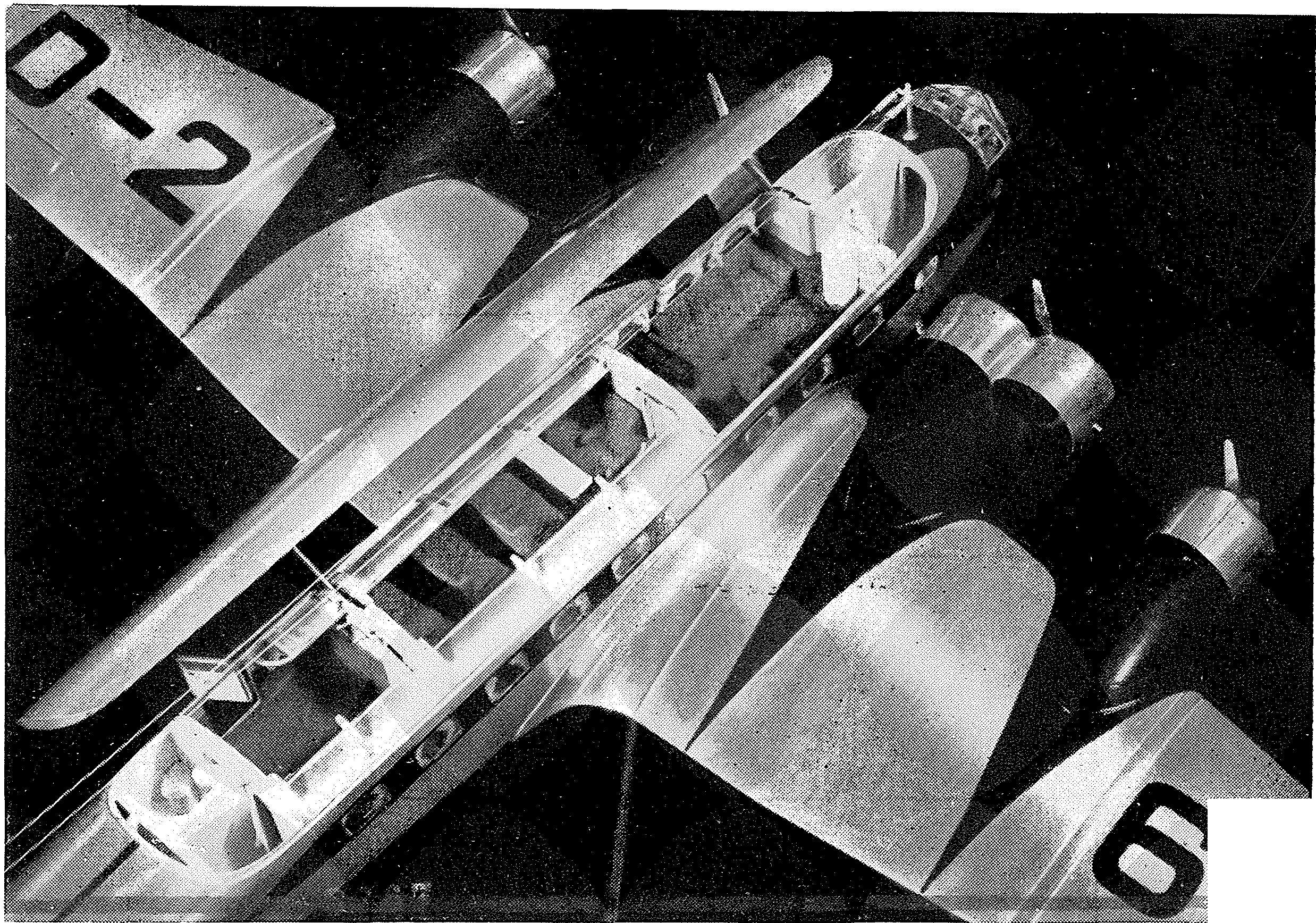

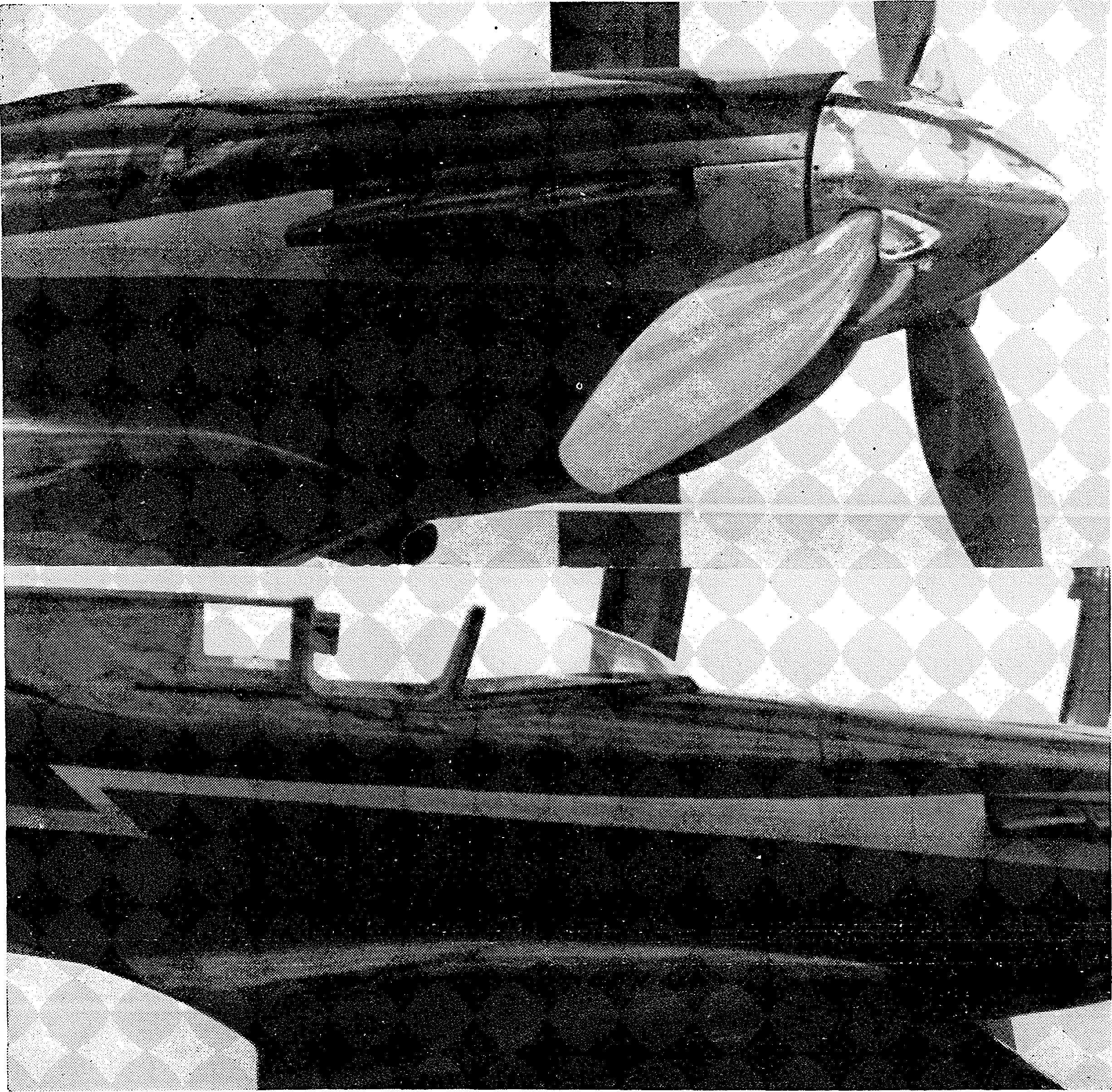

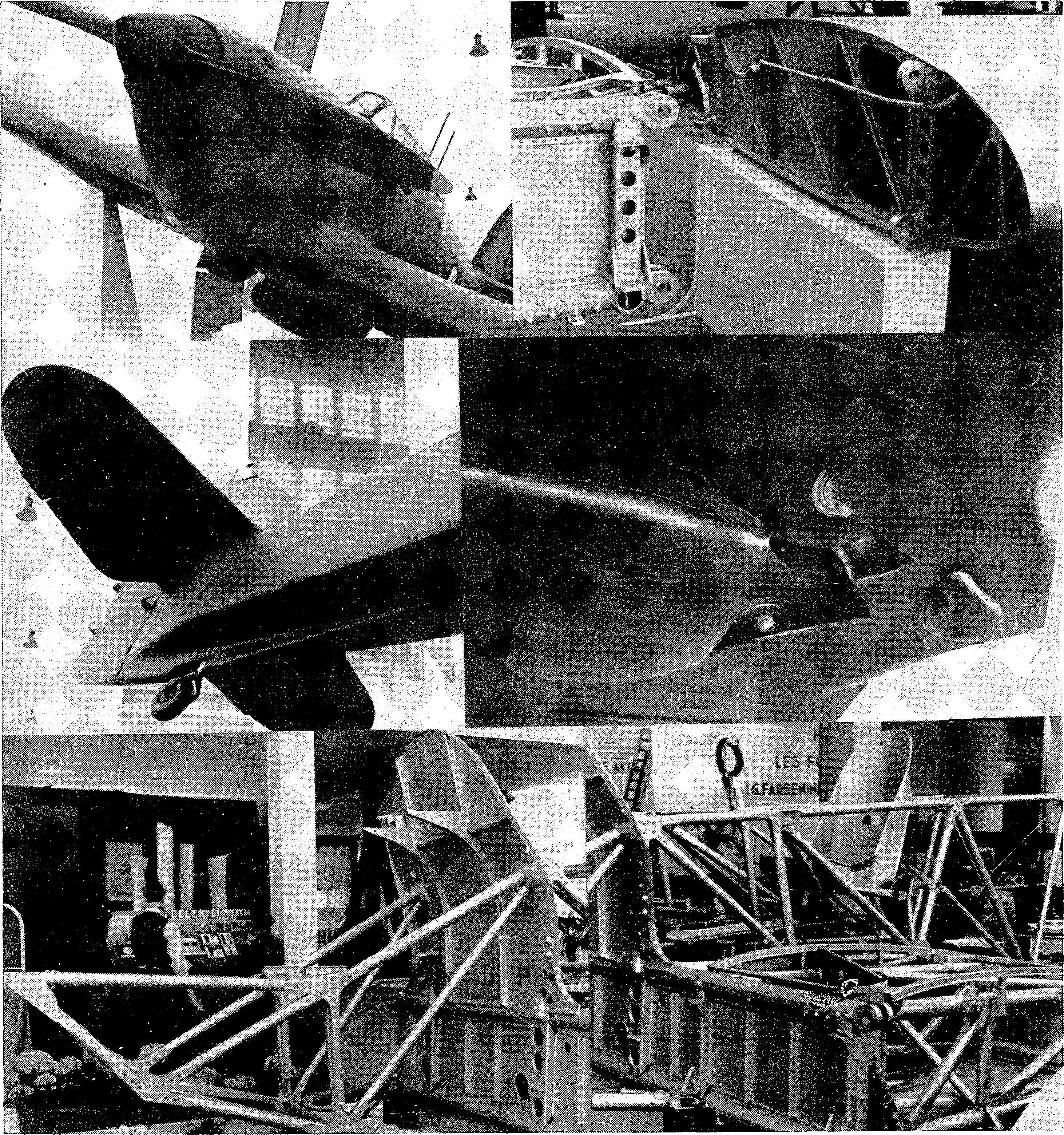

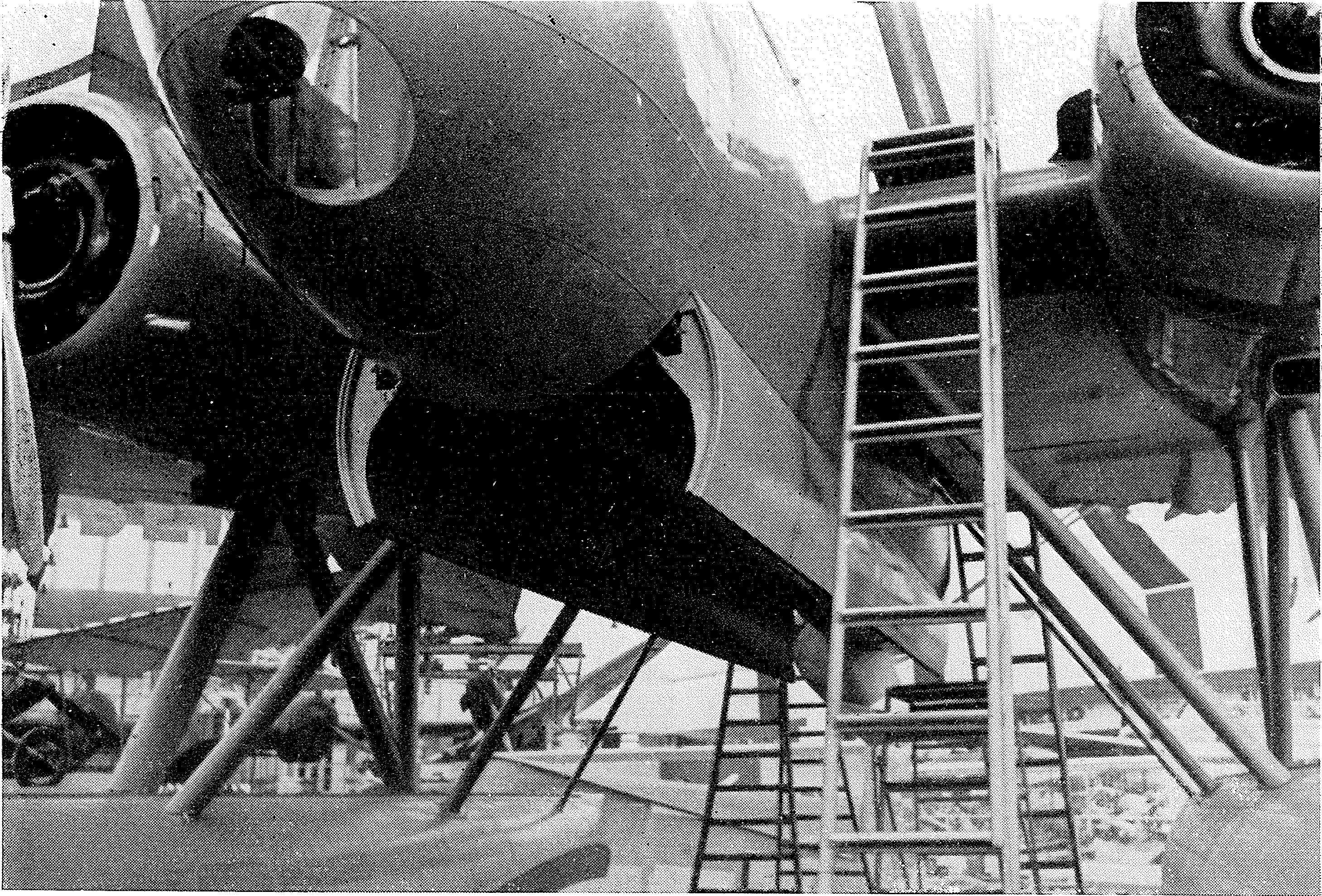

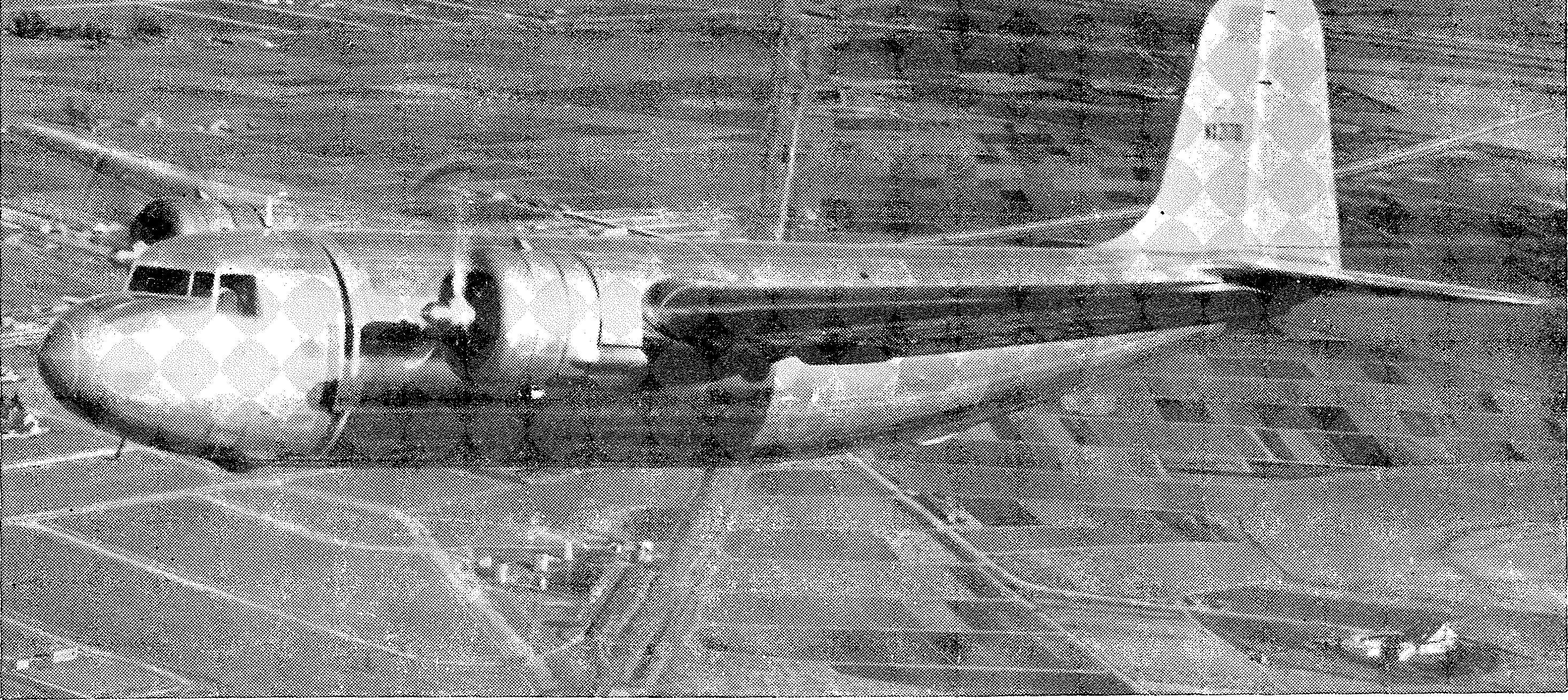

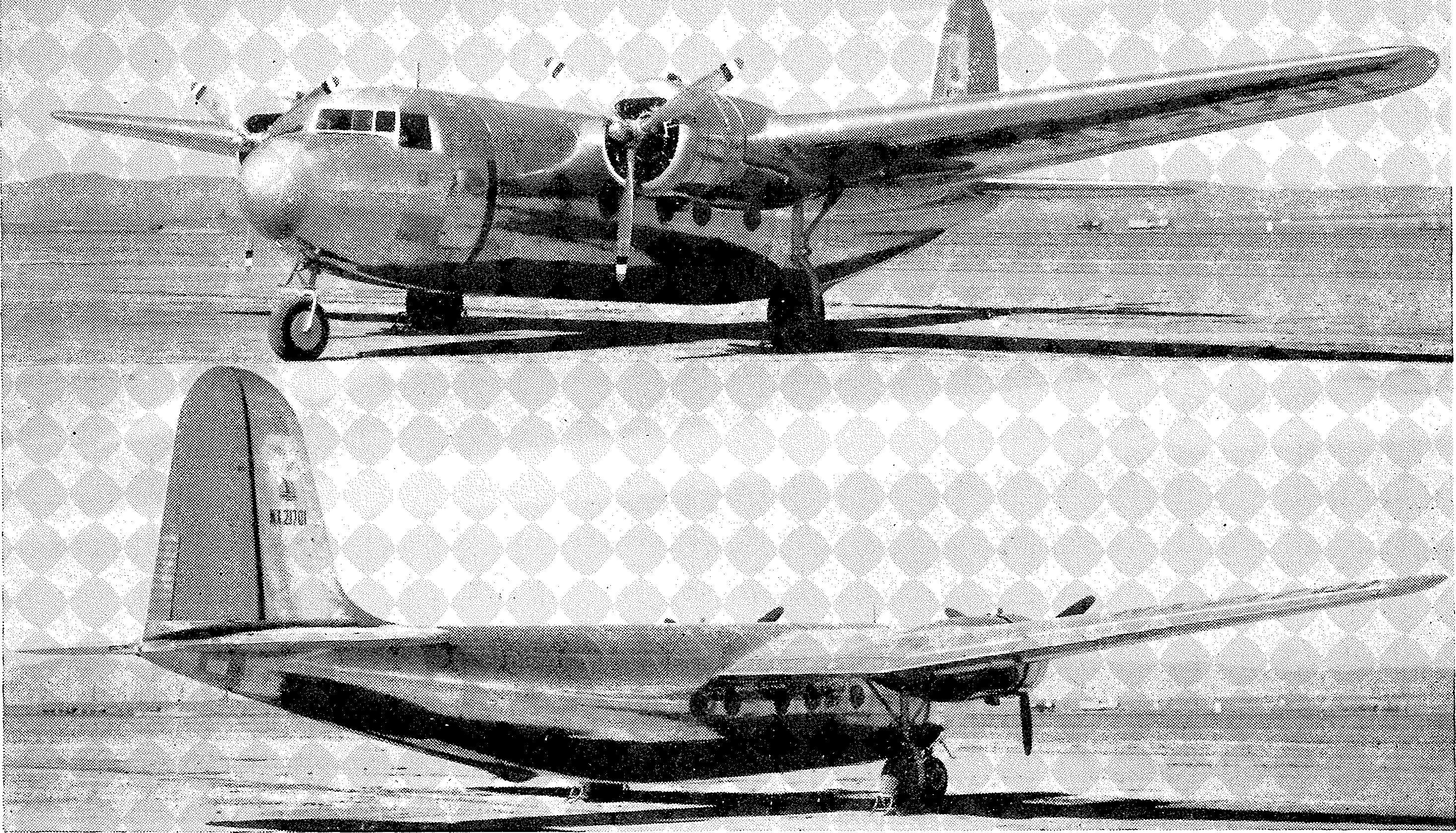

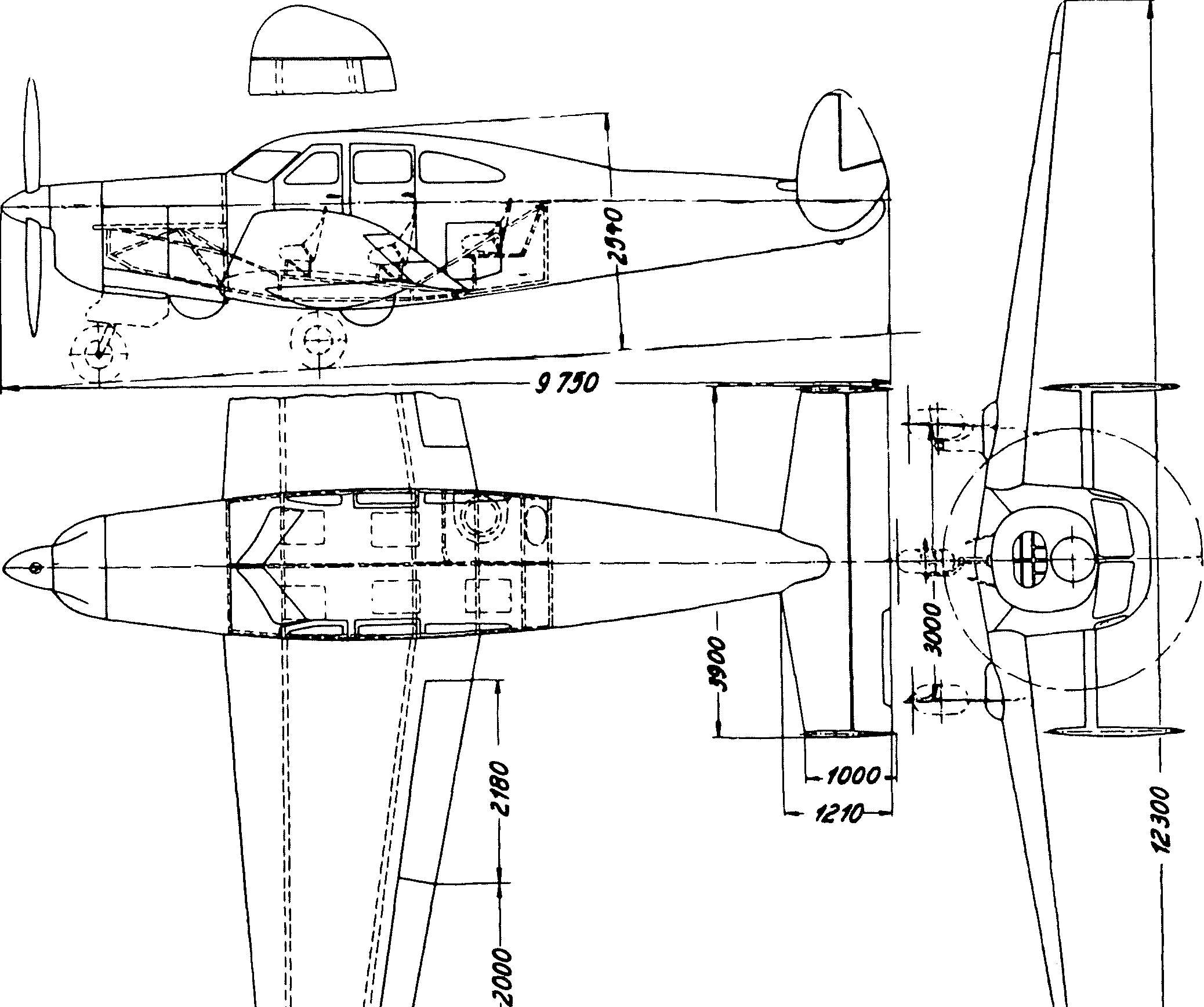

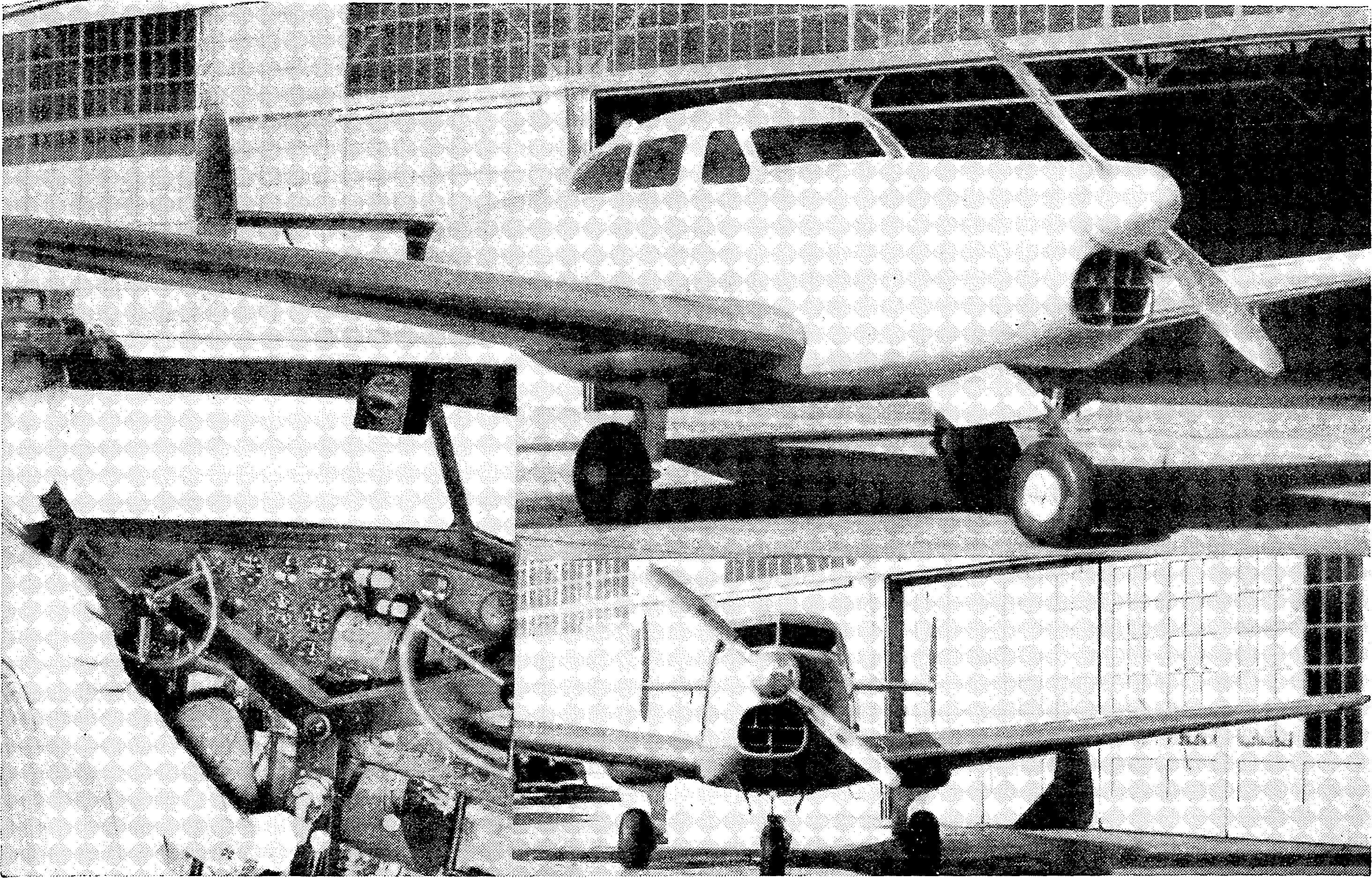

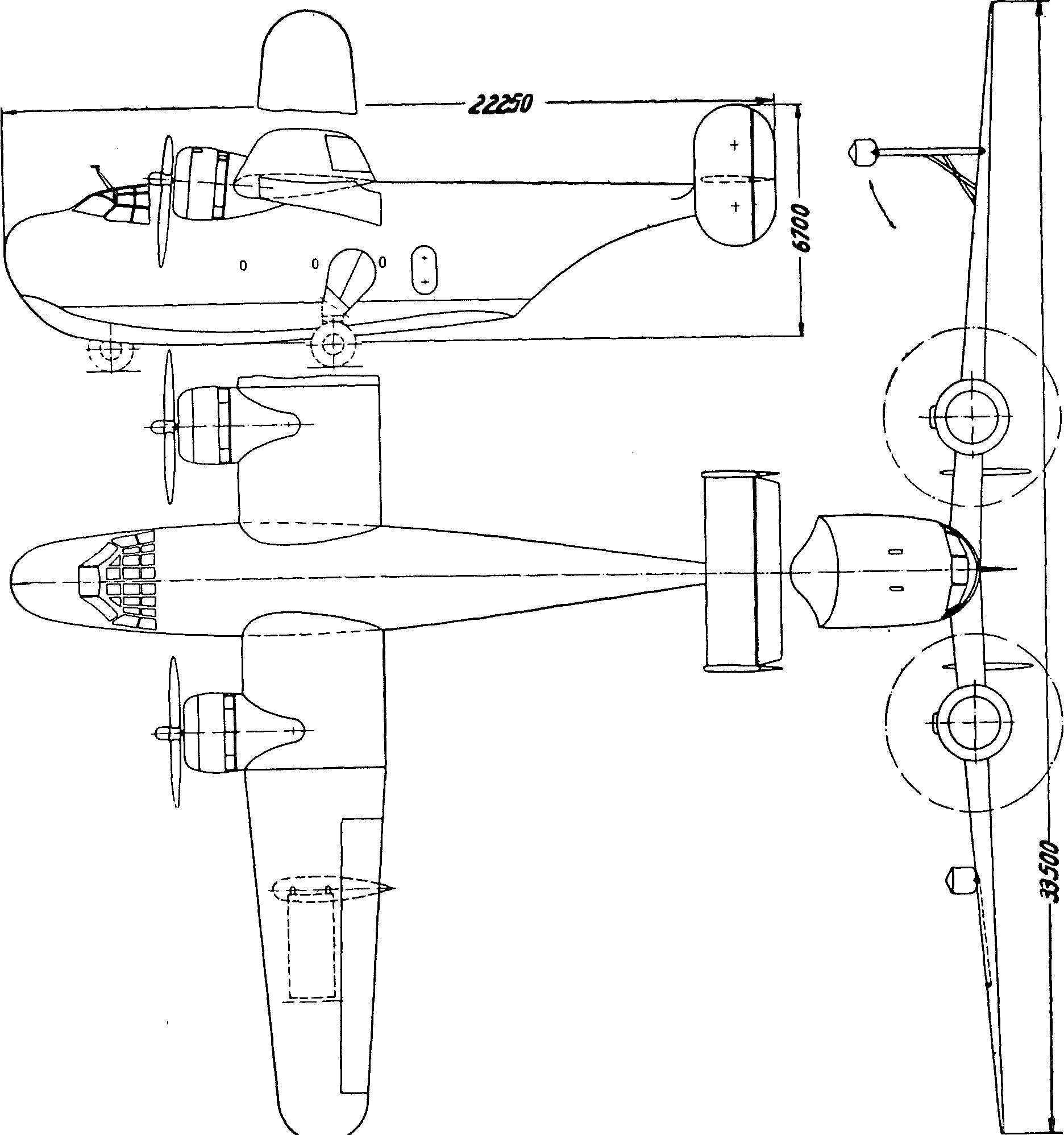

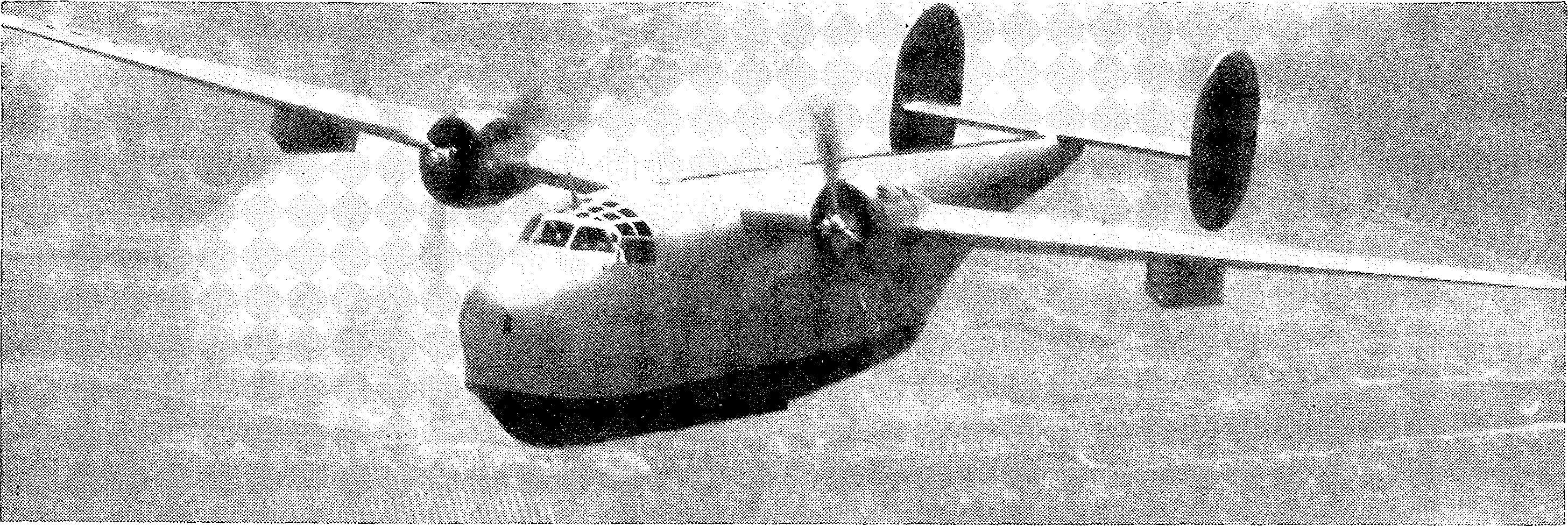

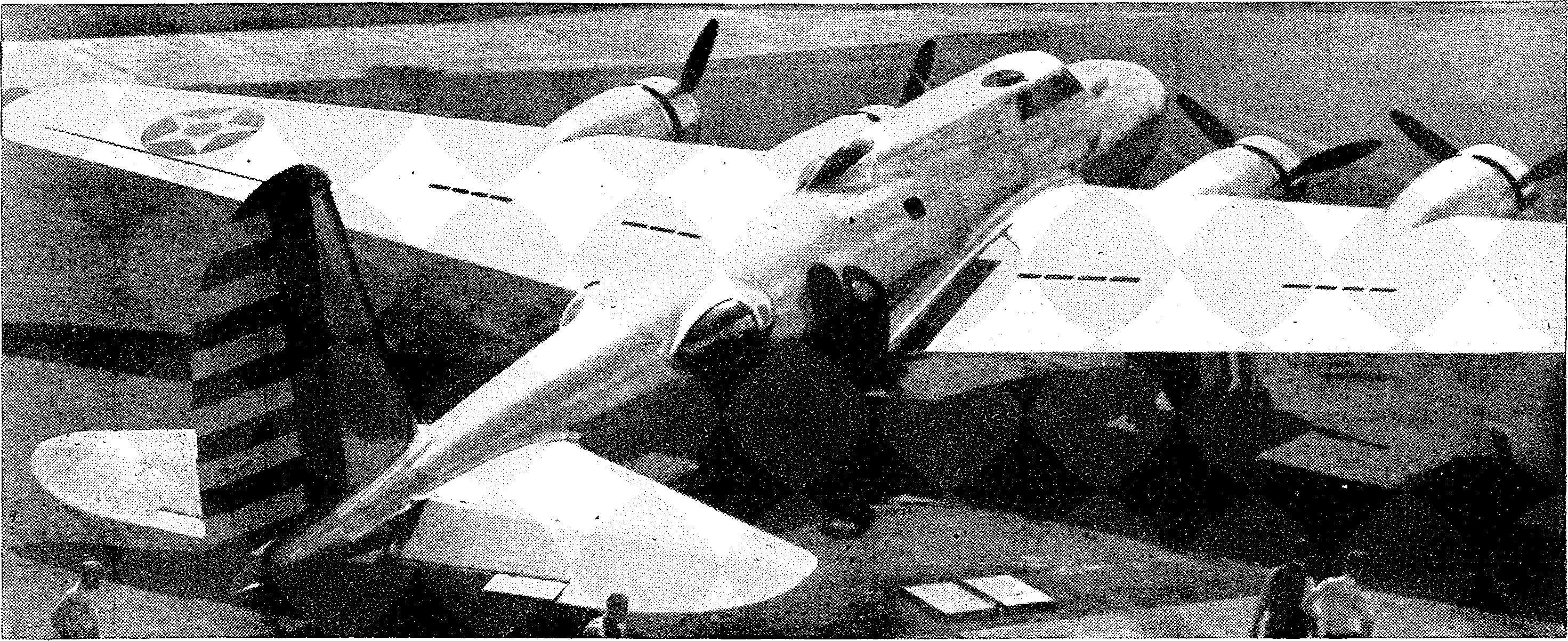

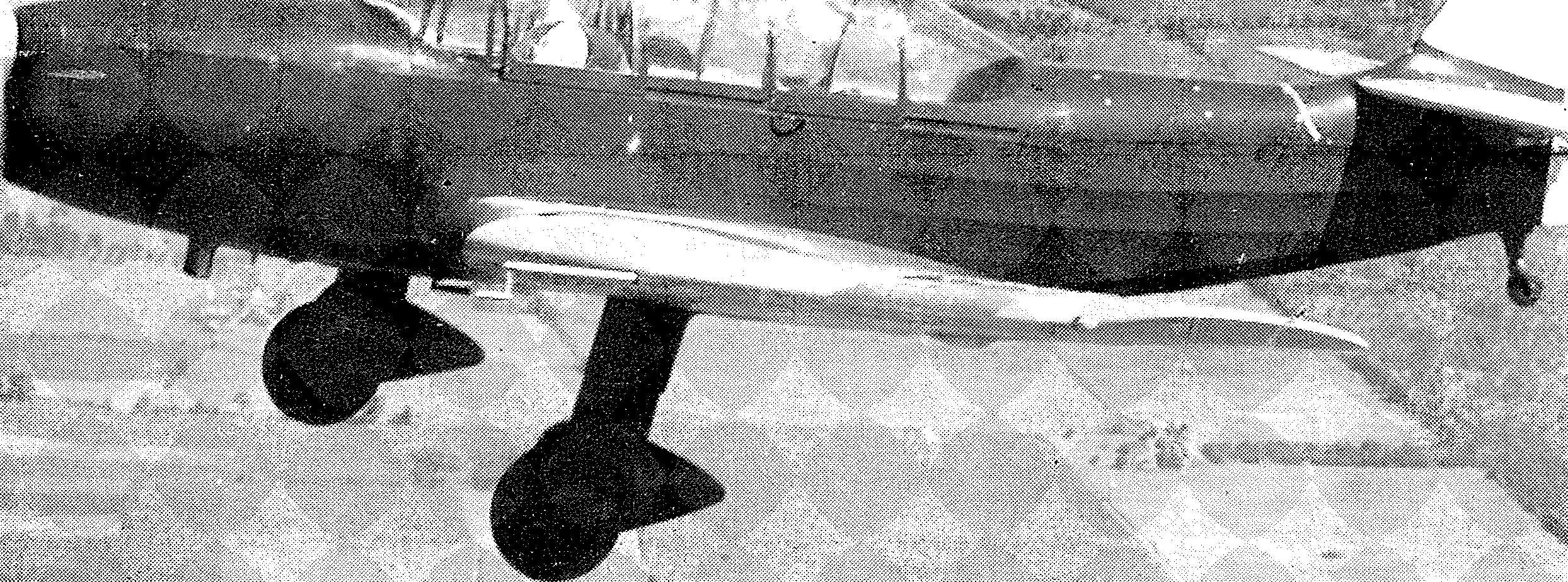

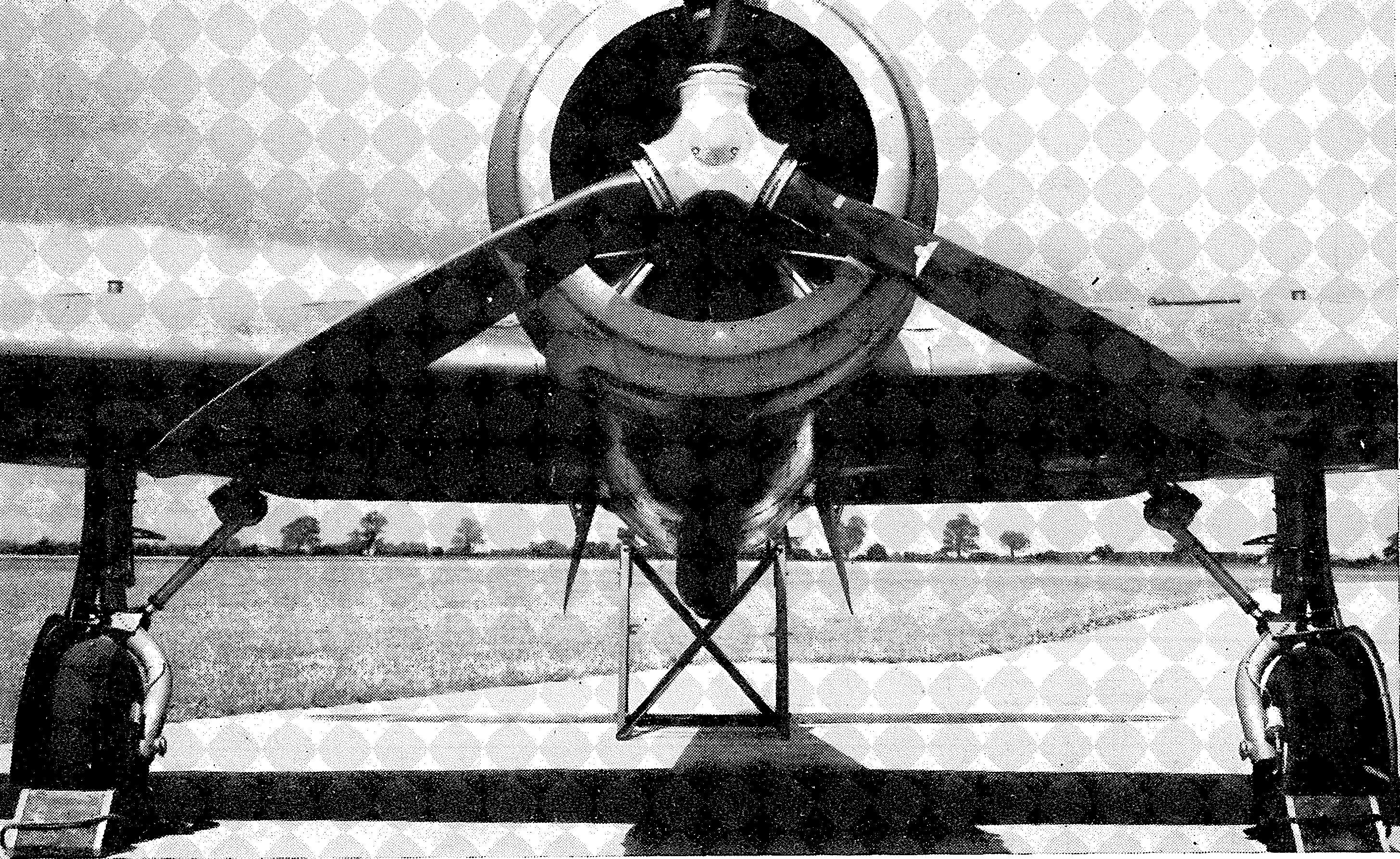

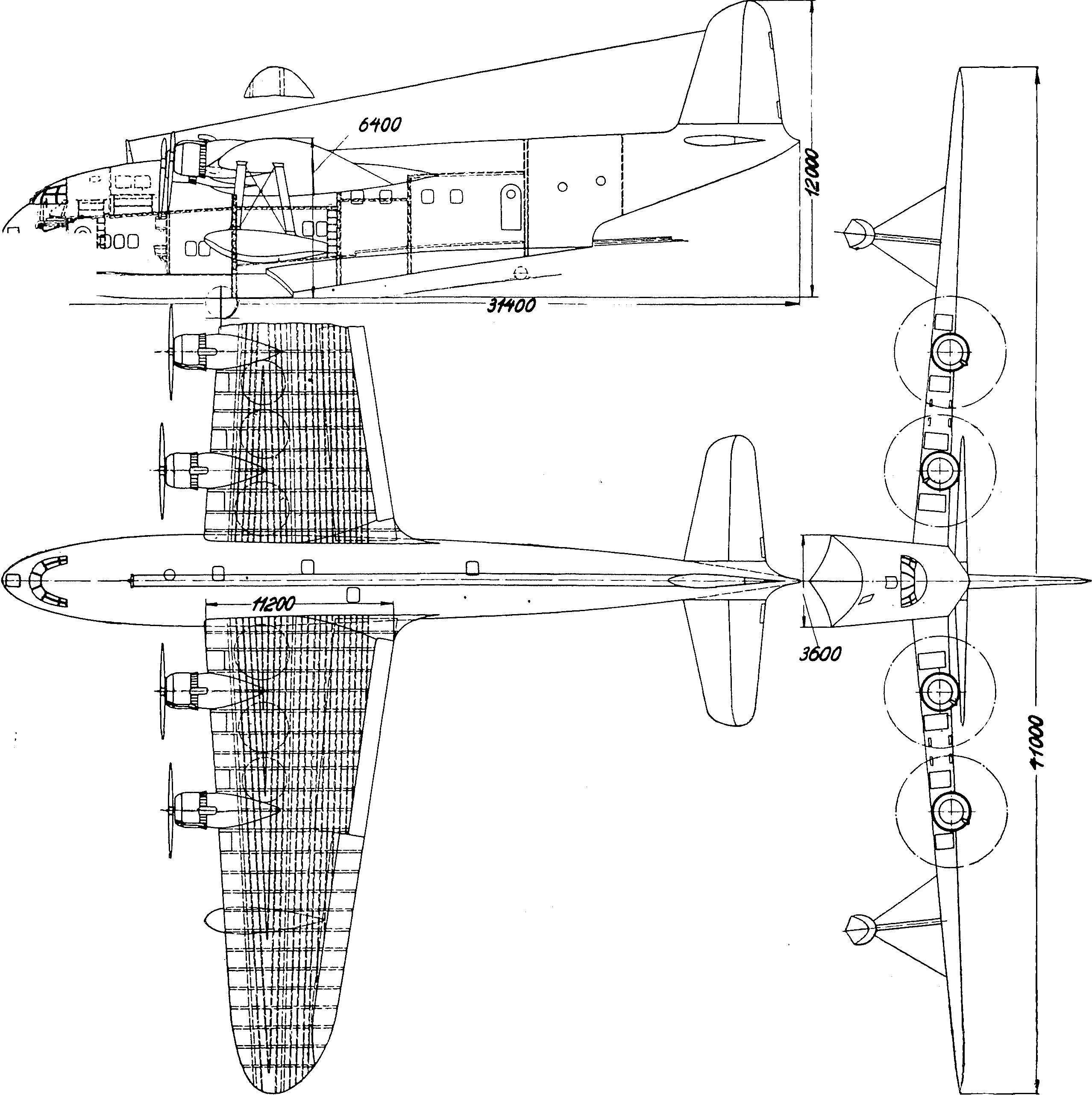

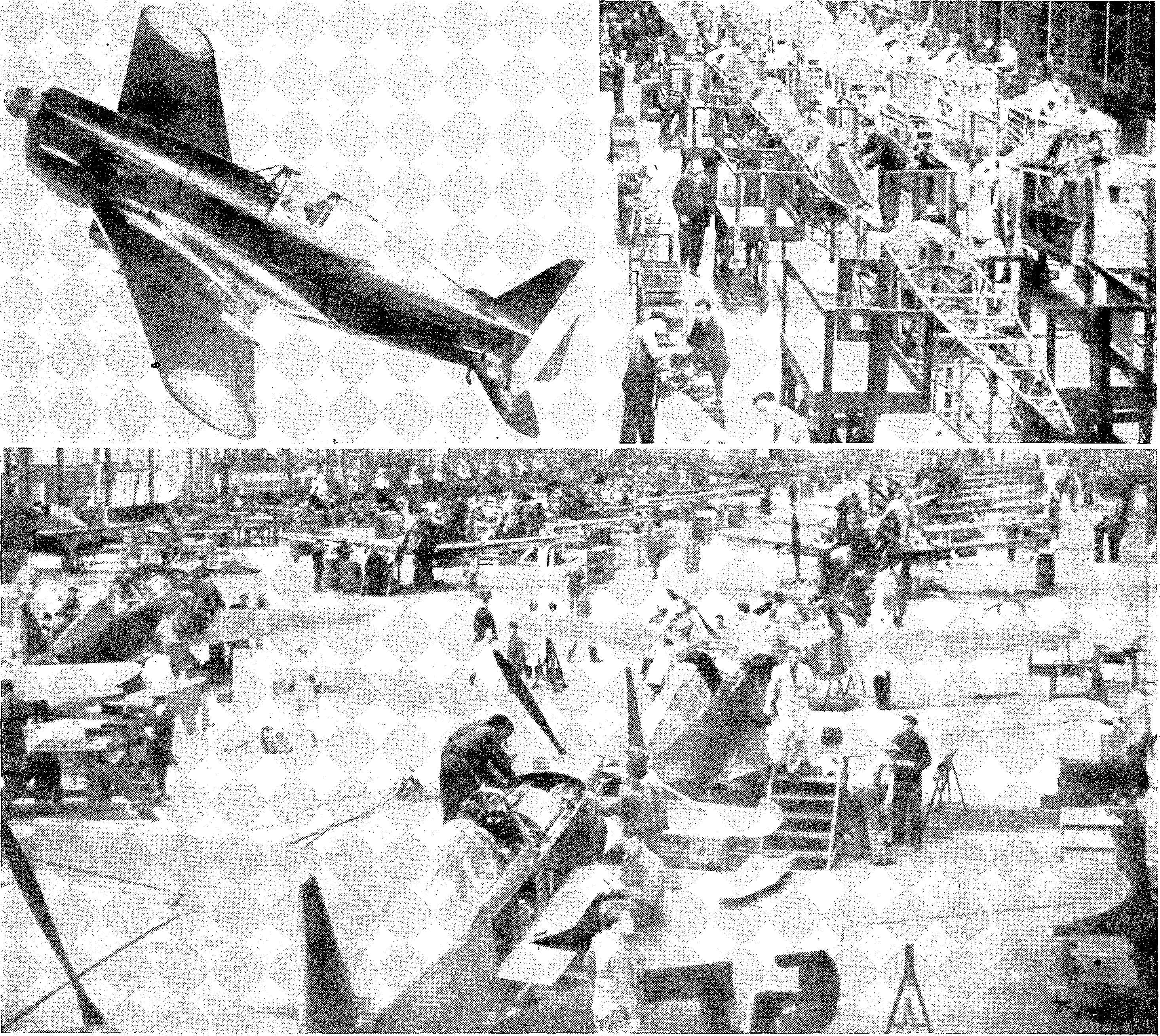

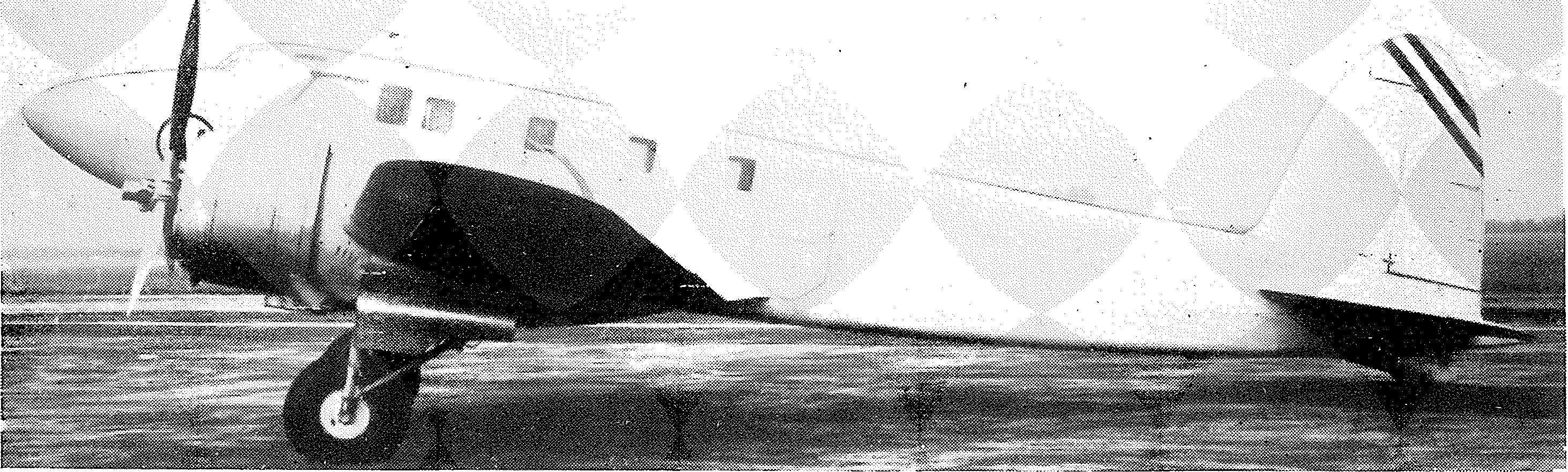

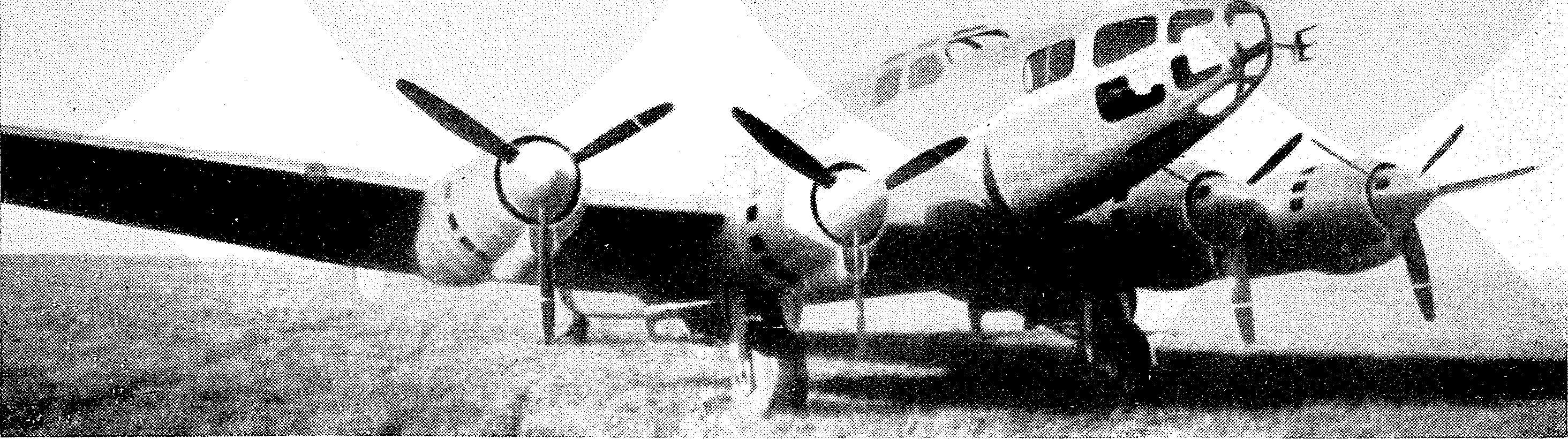

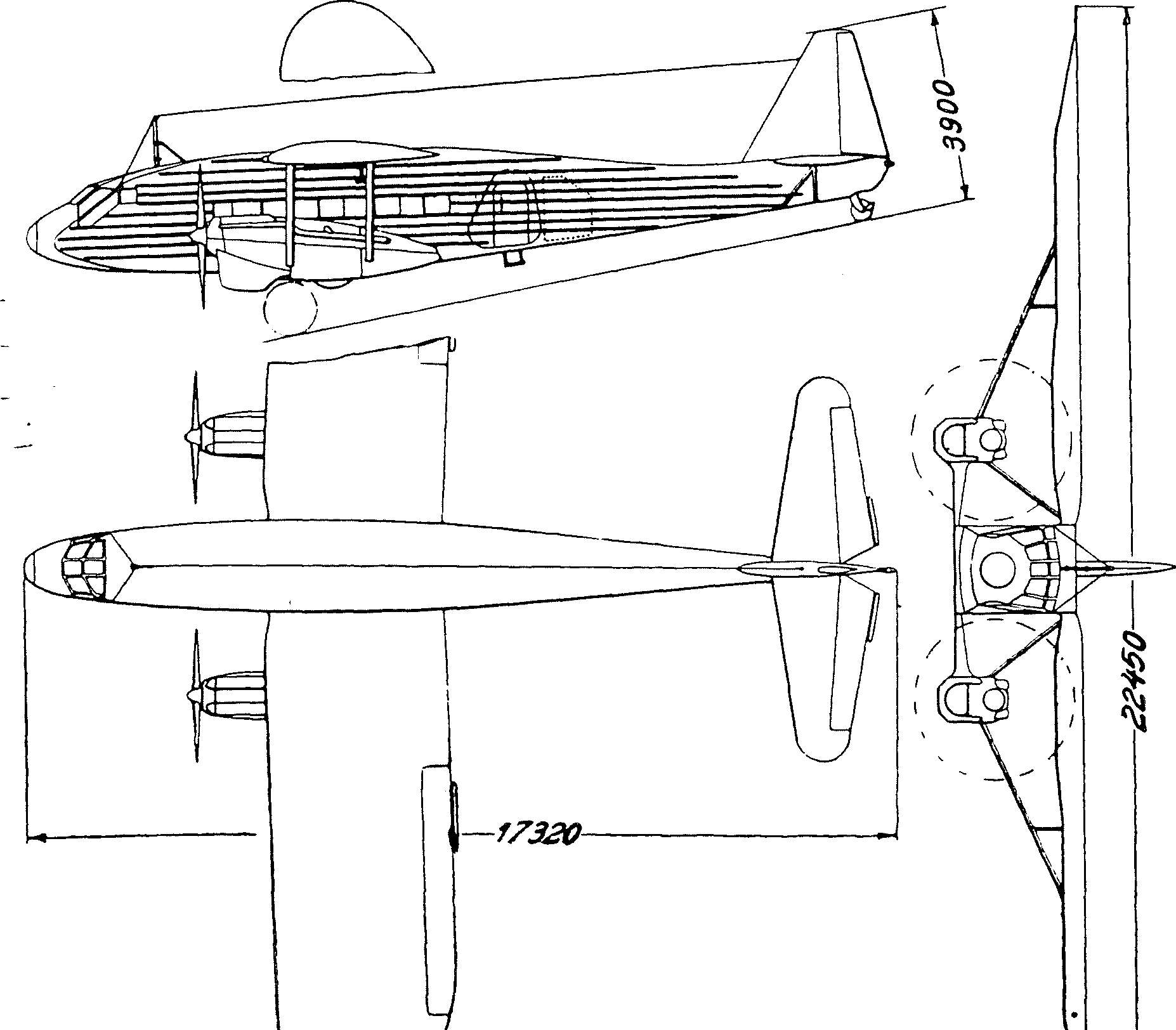

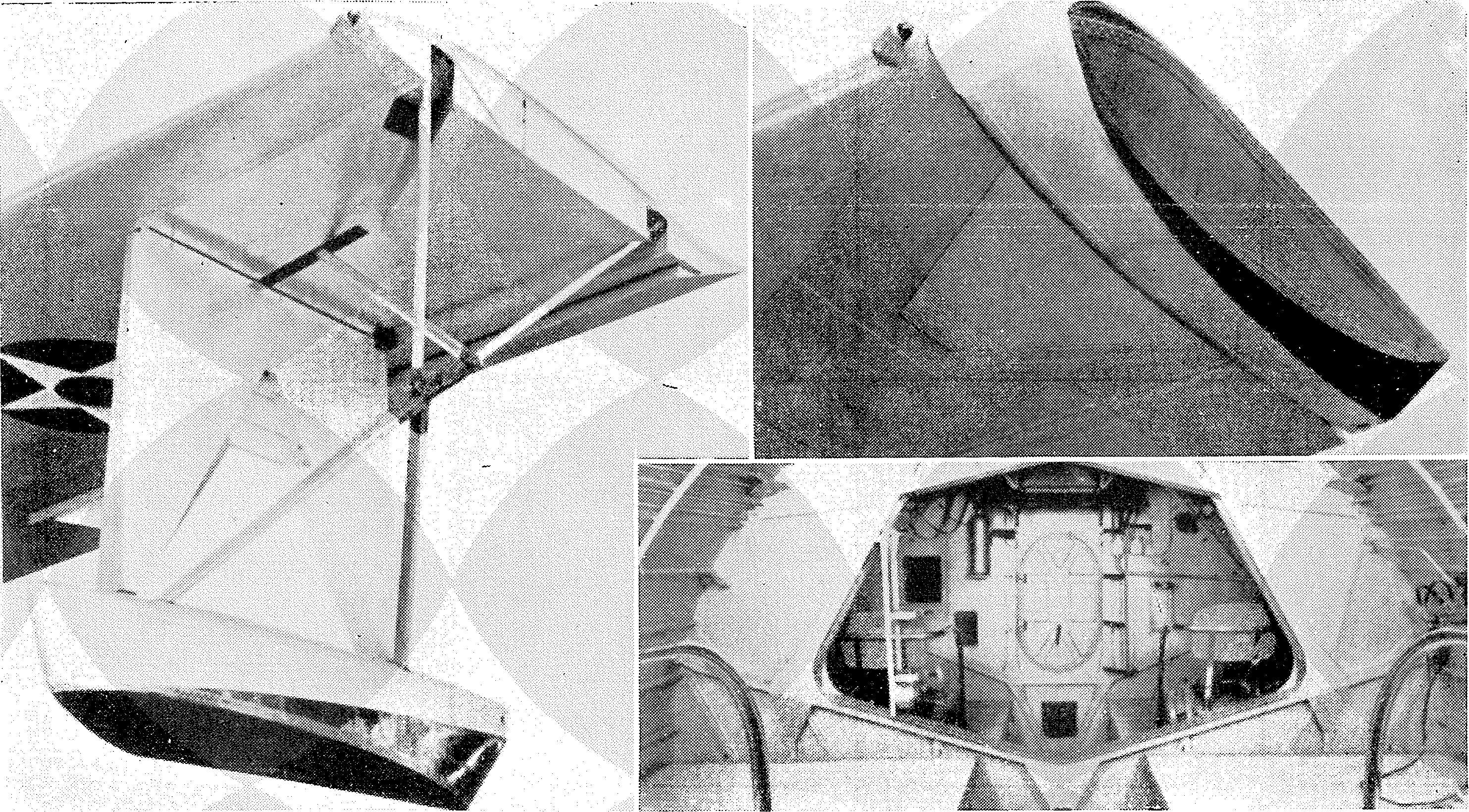

Curtiss-Wright CW 20 Zweimotor.

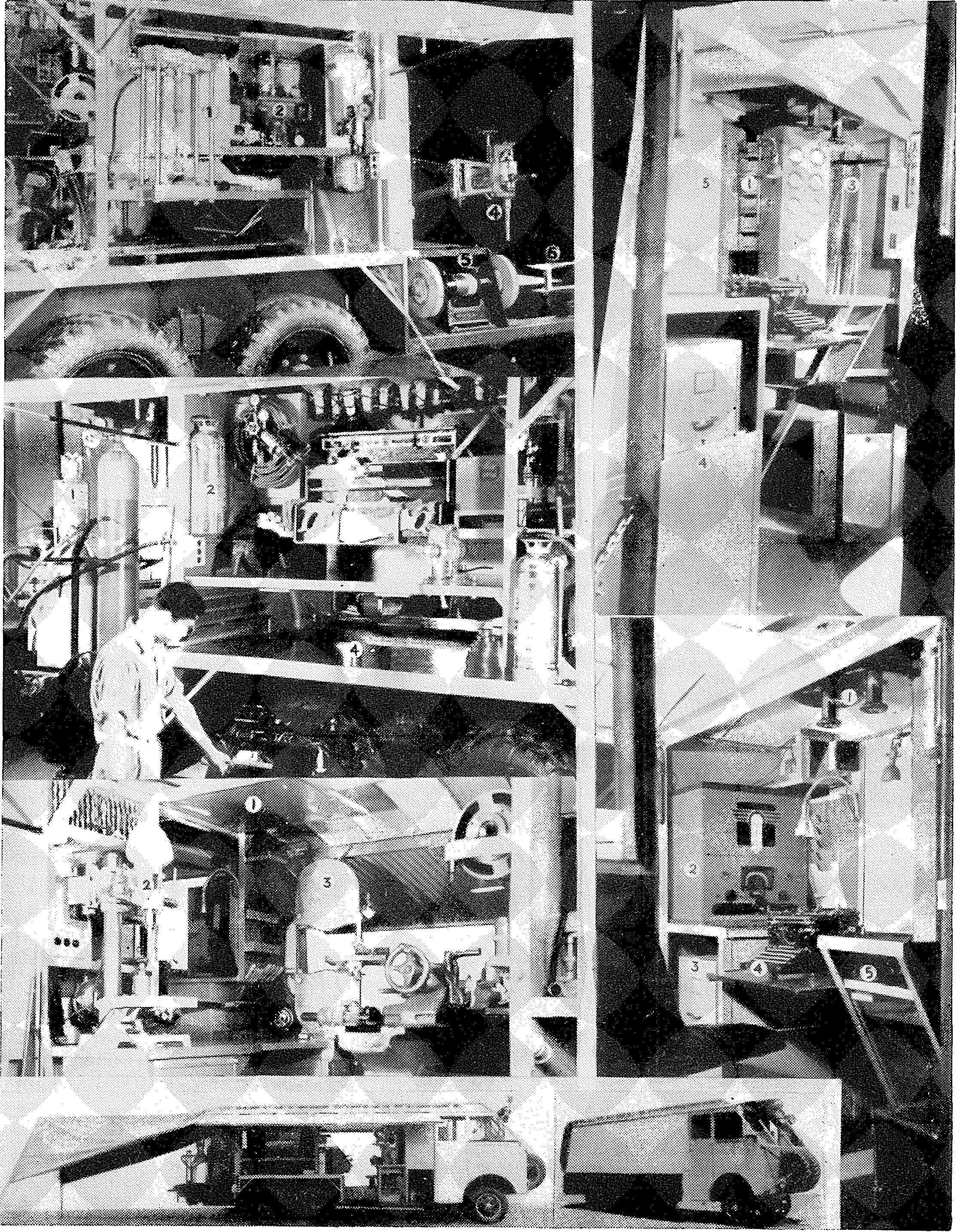

Die Curtiss-Wright Corporation hat in den letzten Jahren nur Kriegsmaschinen herausgebracht. Die einzige Luftverkehrsmaschine war die alte Curtiss Condor, gebaut in dem Werk St. Louis, wo auch jetzt der Curtiss Wright CW 20 seit vorigem Jahr im Bau ist. Typenbeschreibung haben wir bereits 1938 Seite 502 mit Uebersichtszeich-nungen und Bildern Seite 621 veröffentlicht.

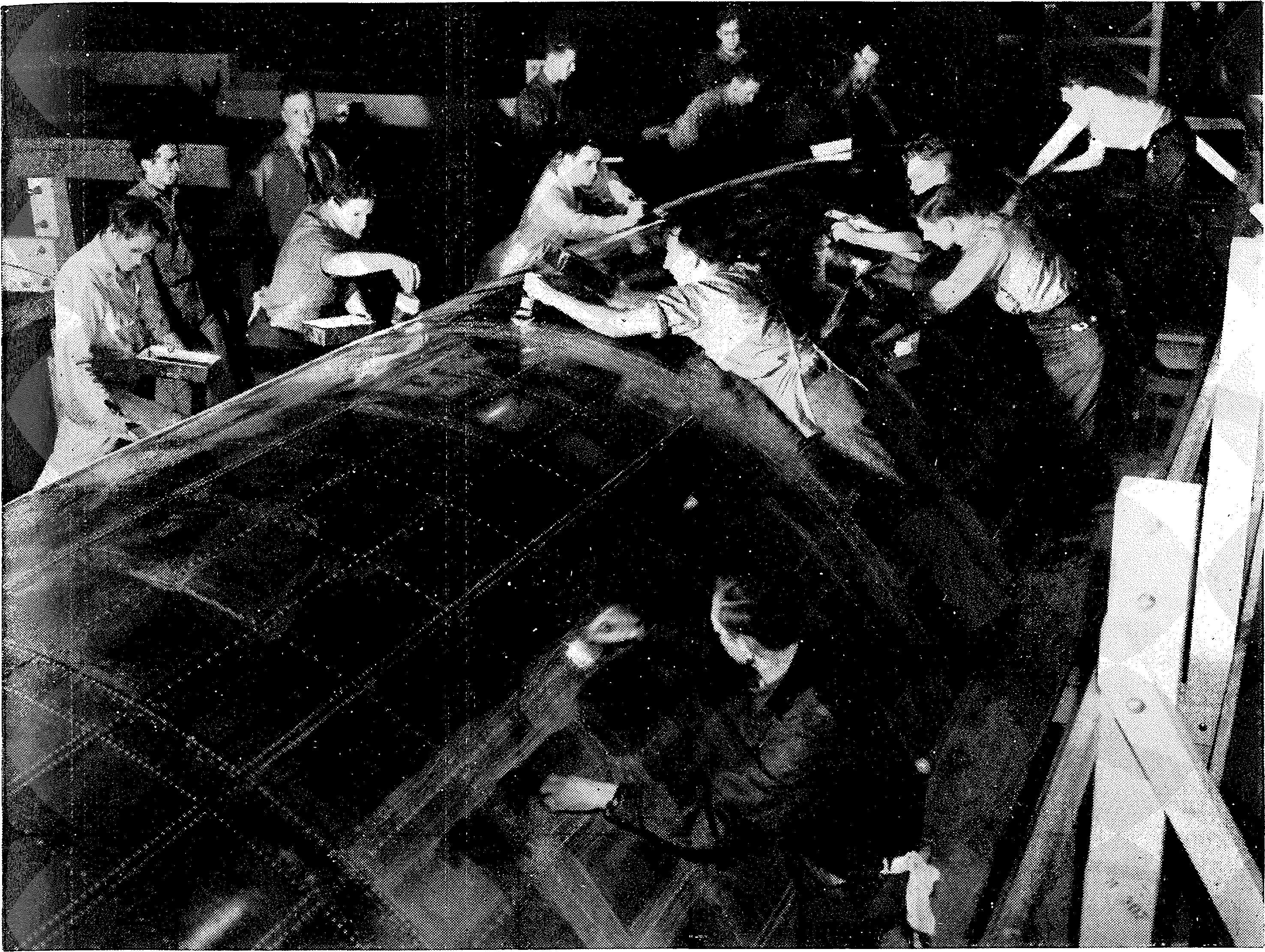

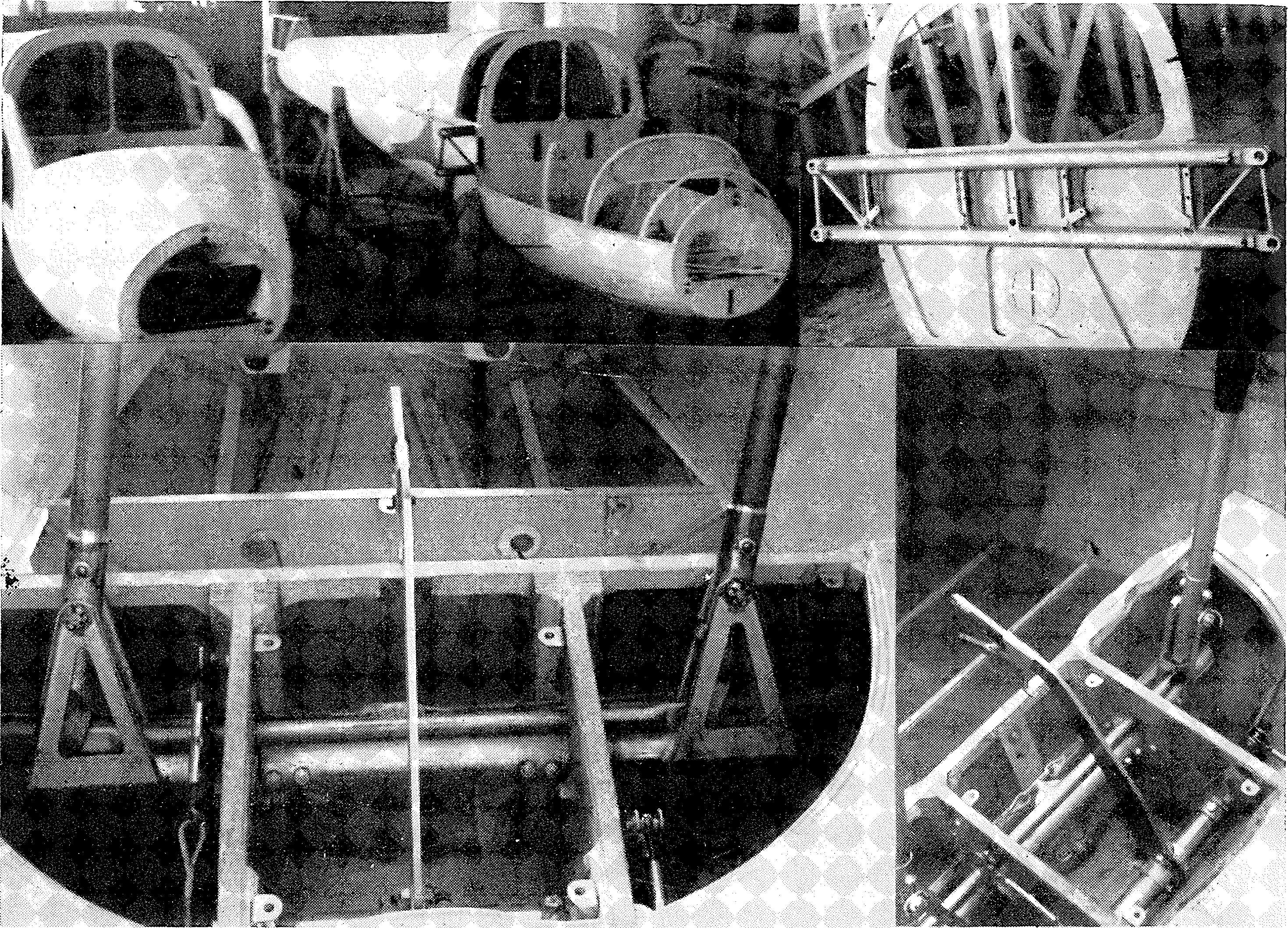

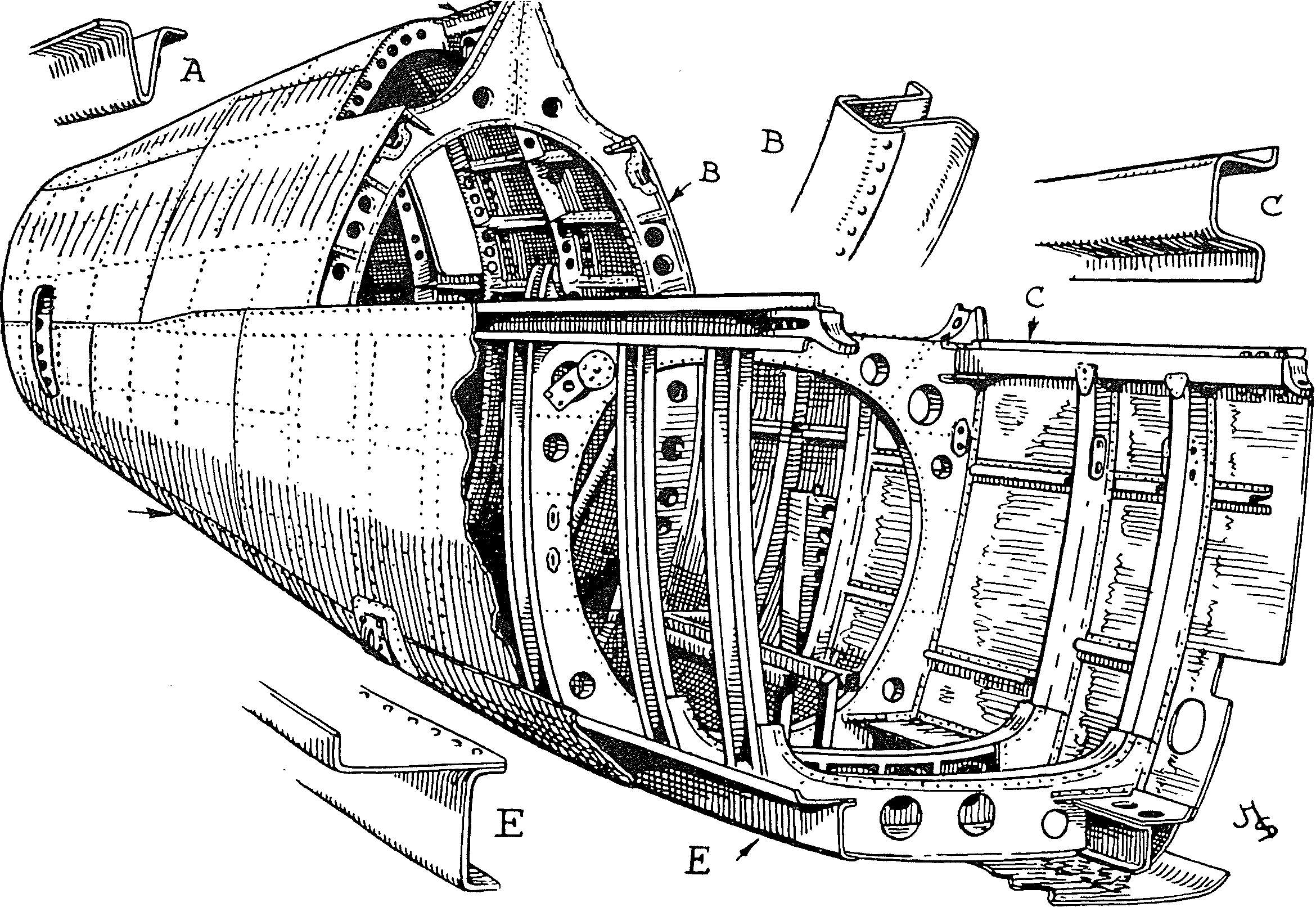

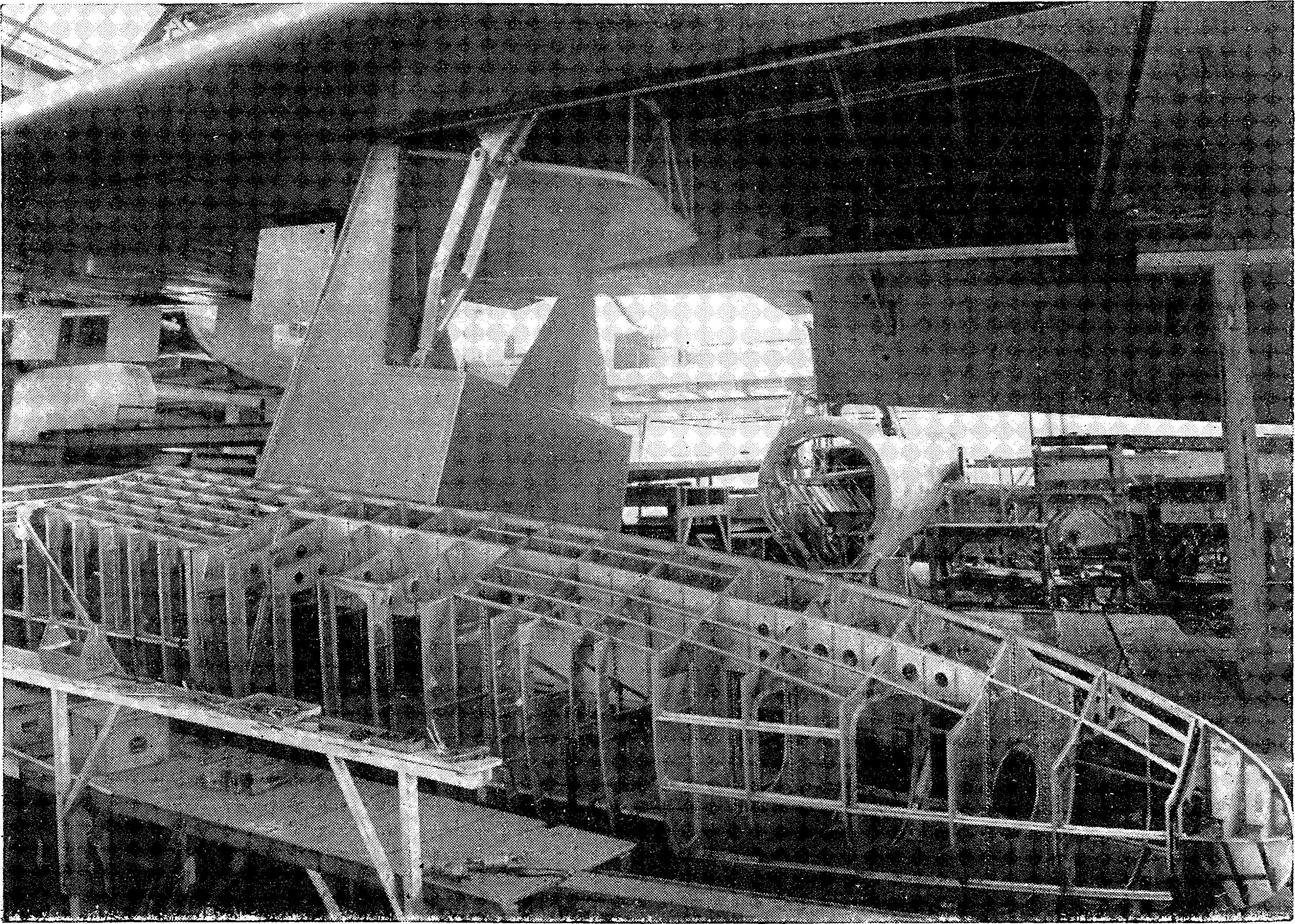

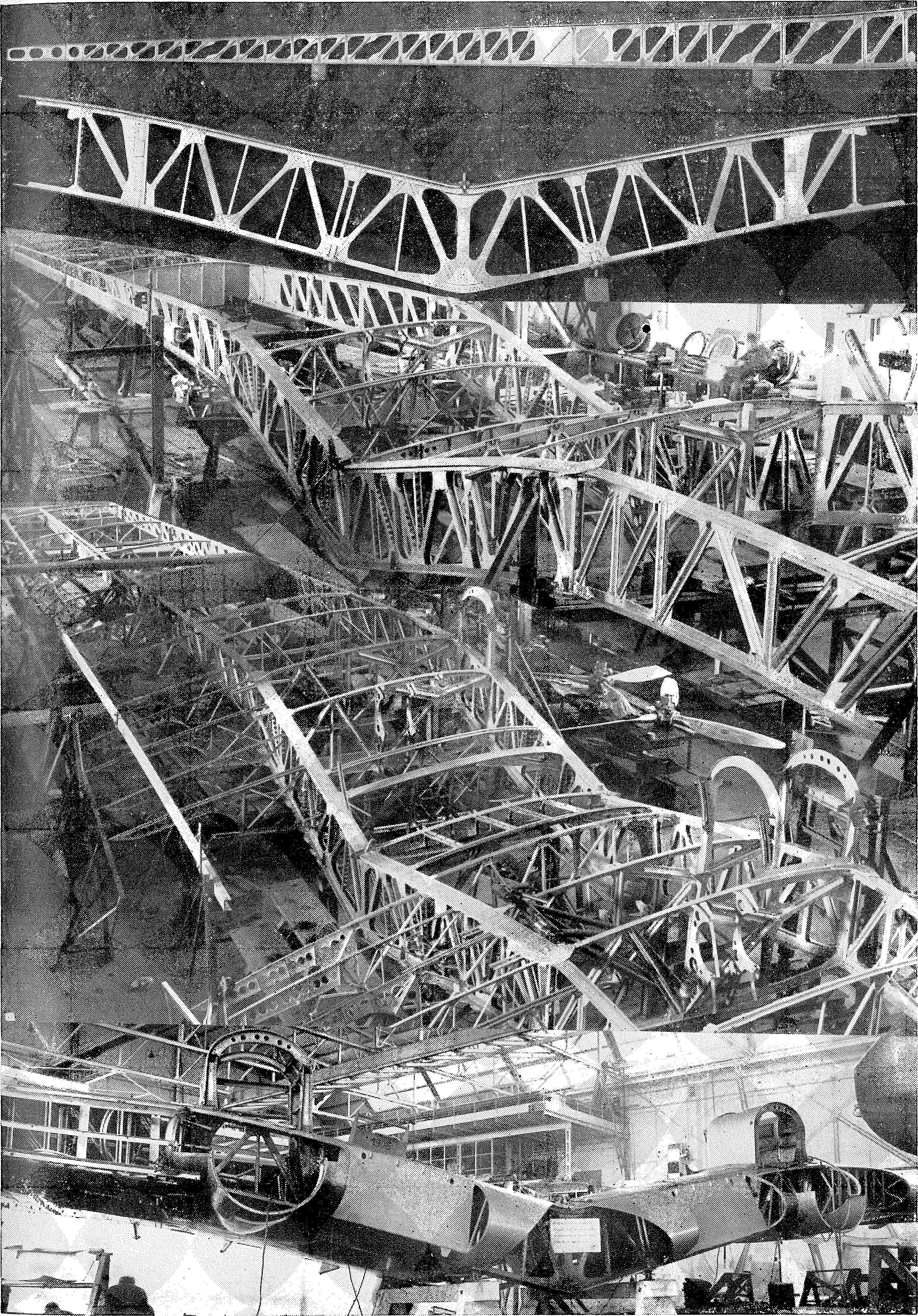

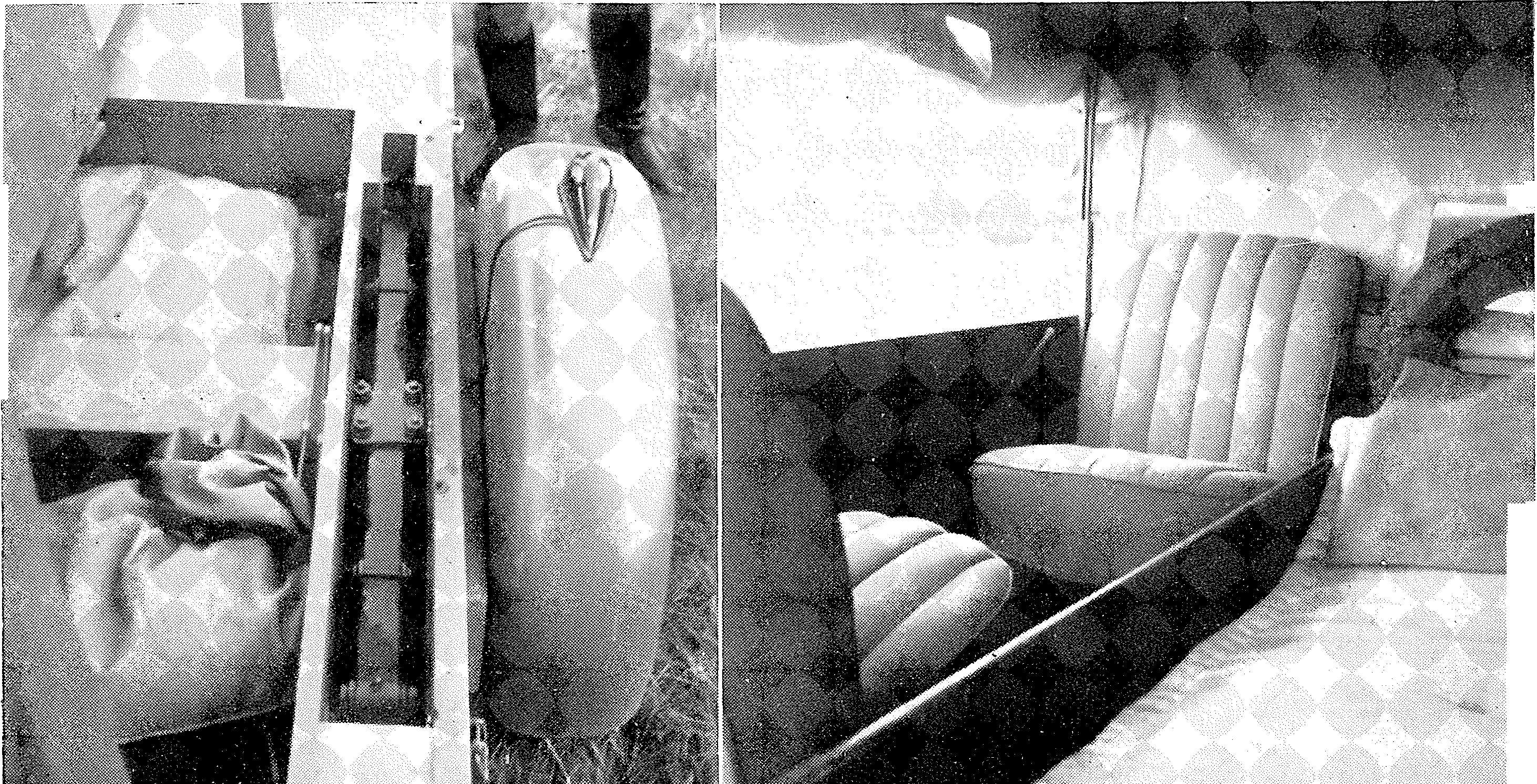

Der in vier Stücken gebaute Rumpf, 22,8 m lang, in der Mitte 3 m breit, faßt in der Hauptsache eine große Flugkabine von 10,5 m Länge mit 30 Sitzplätzen oder 20 Schlafstellen. Kabinenüberdruck 0,35 kg/cm2.

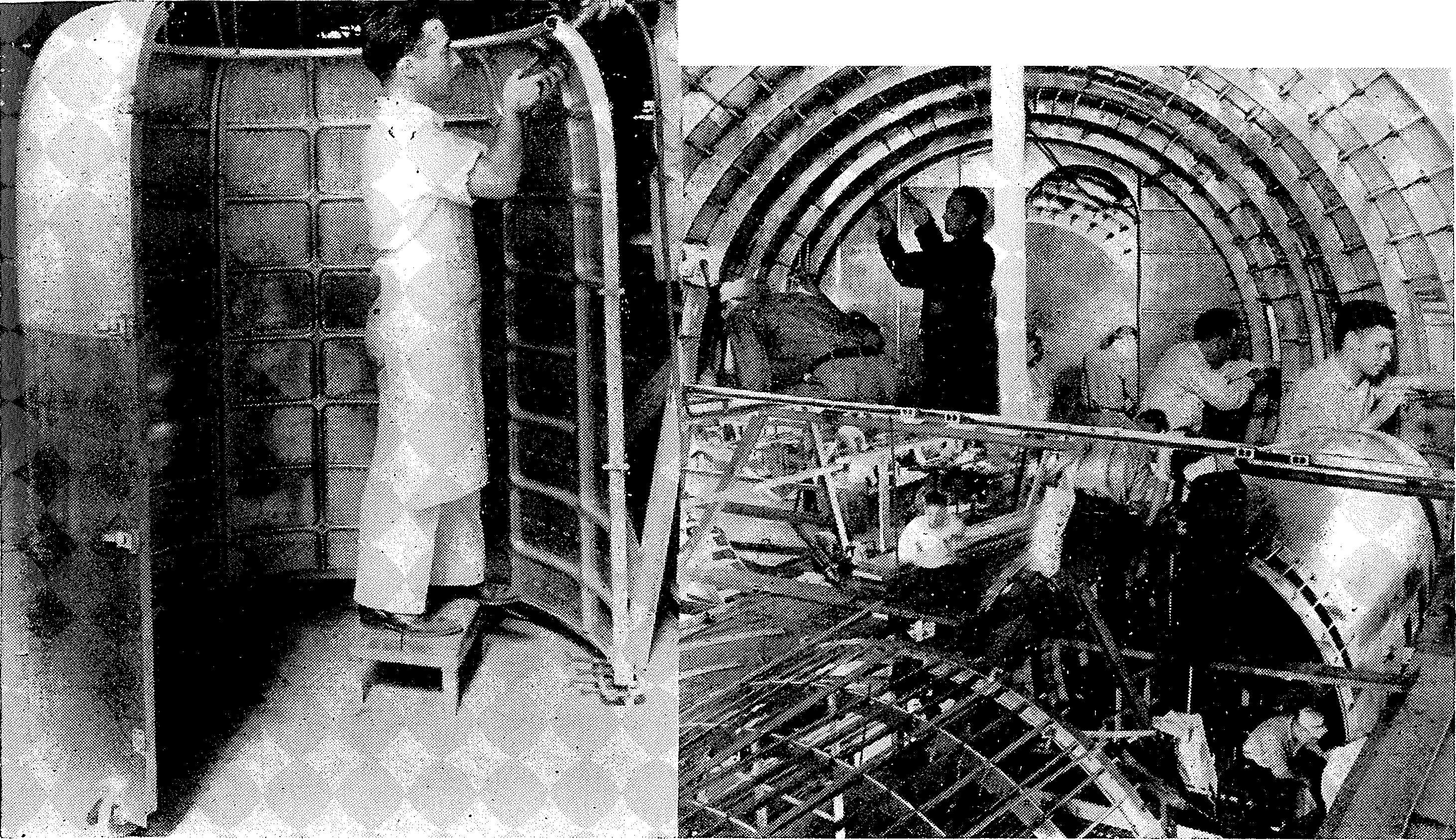

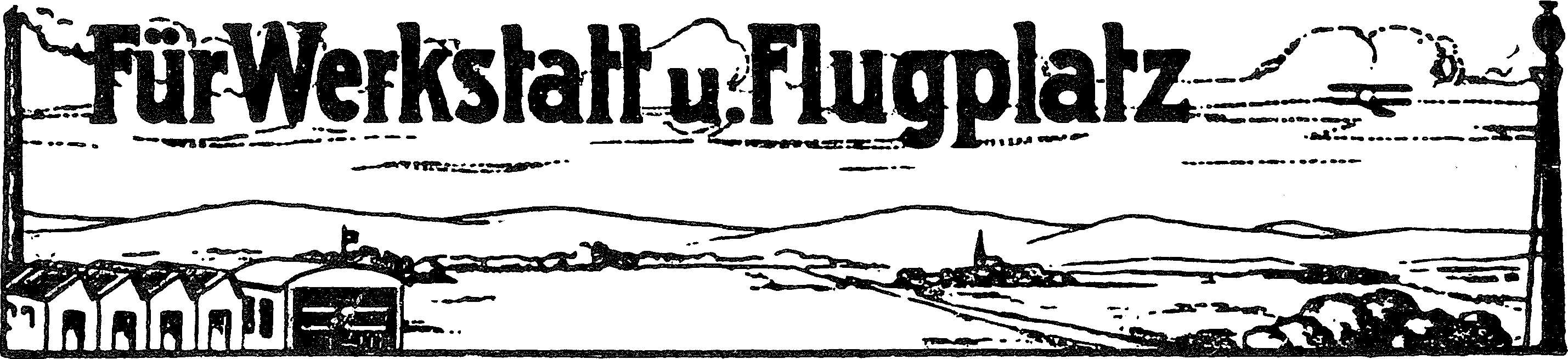

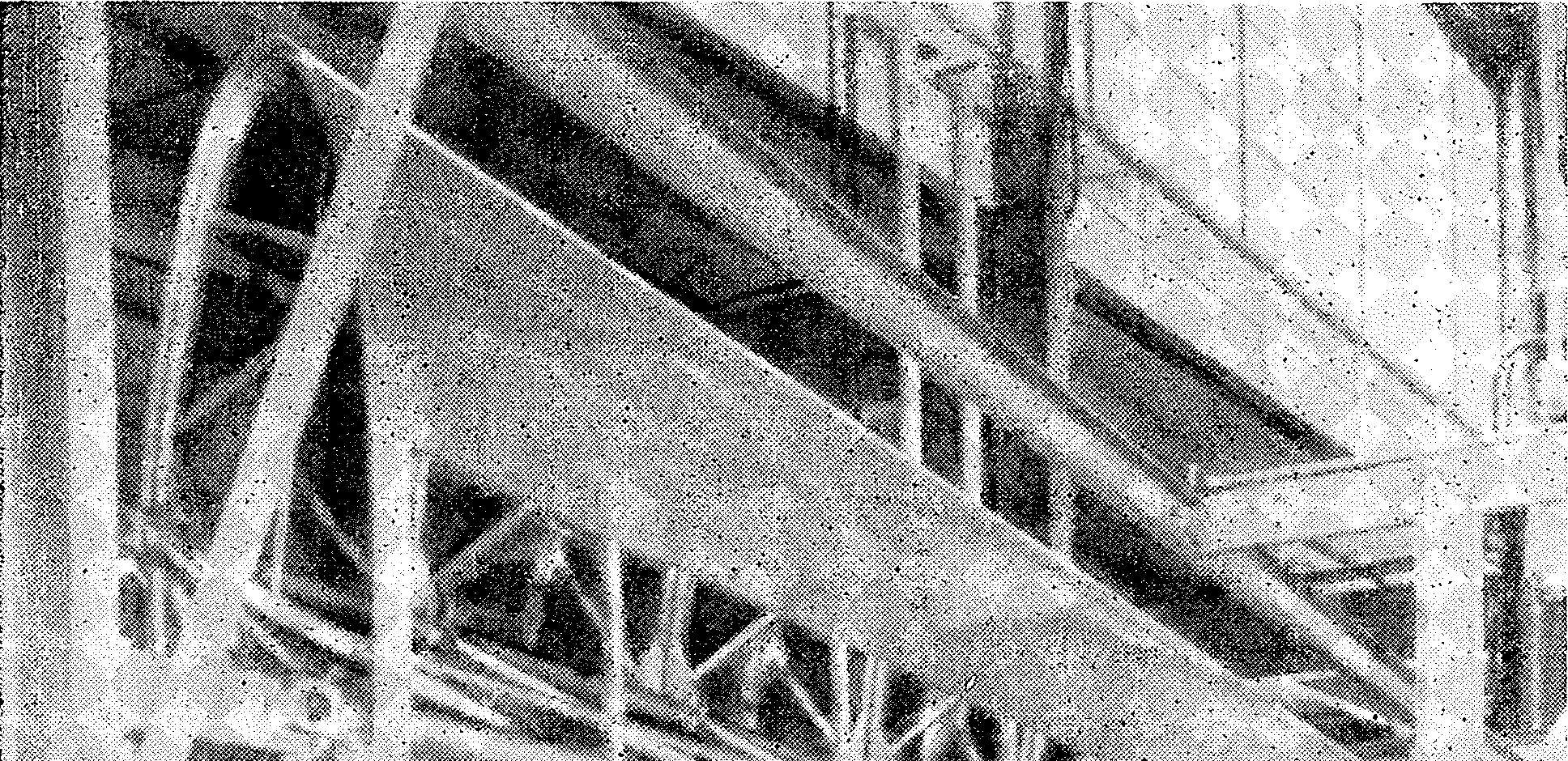

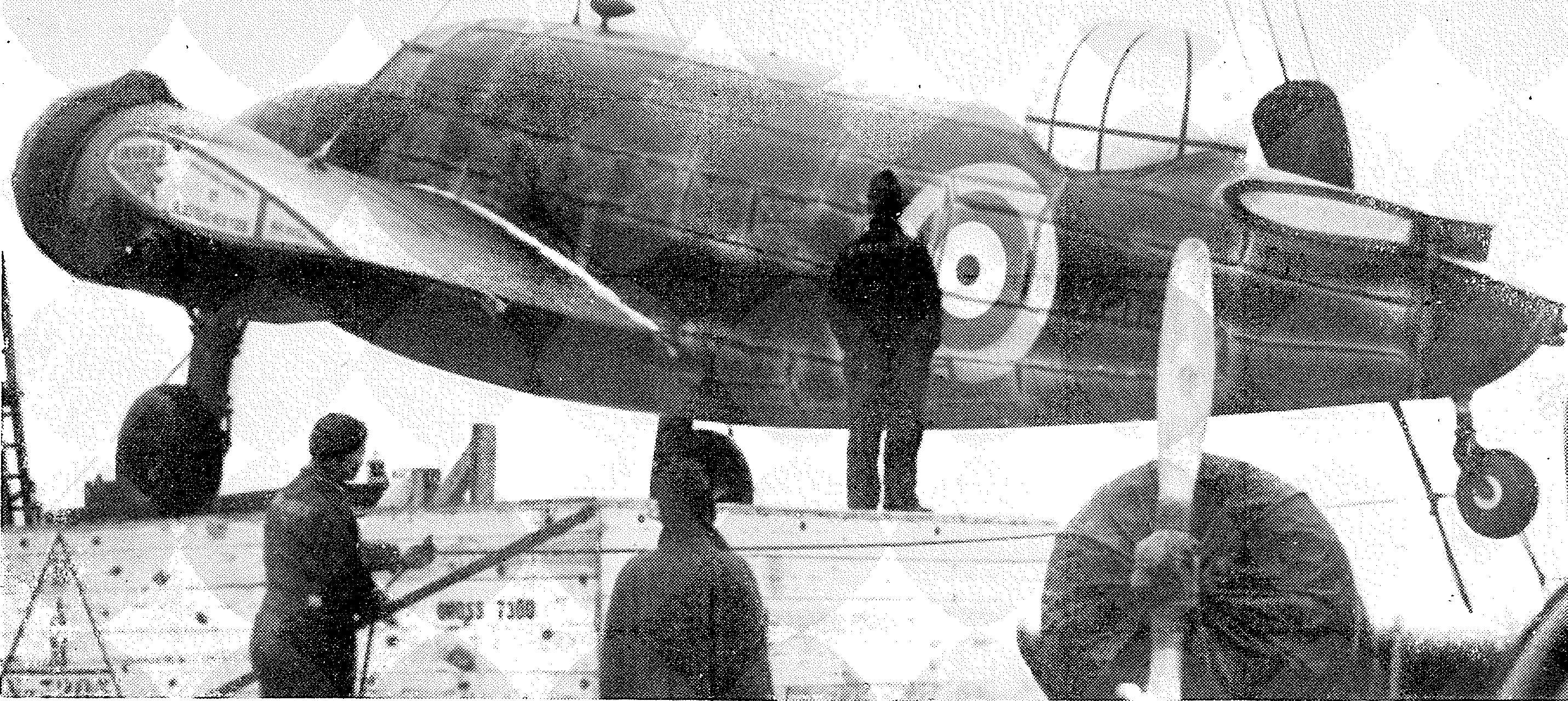

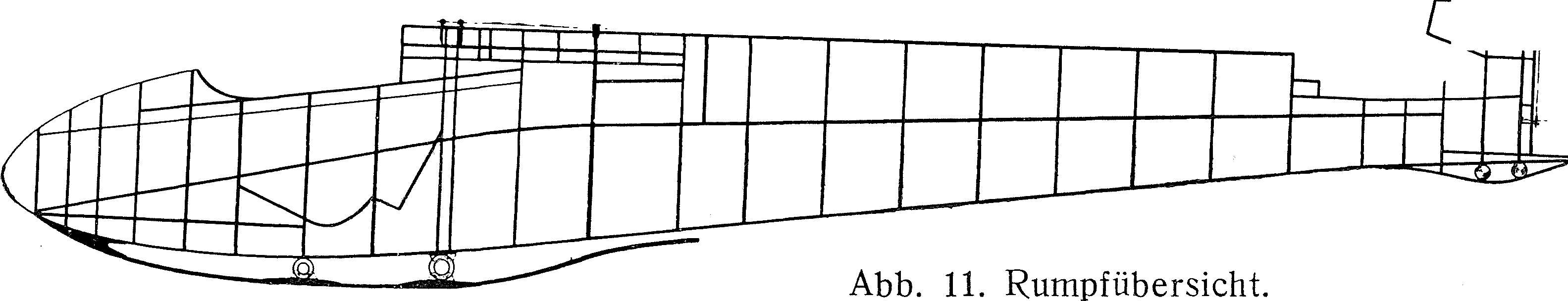

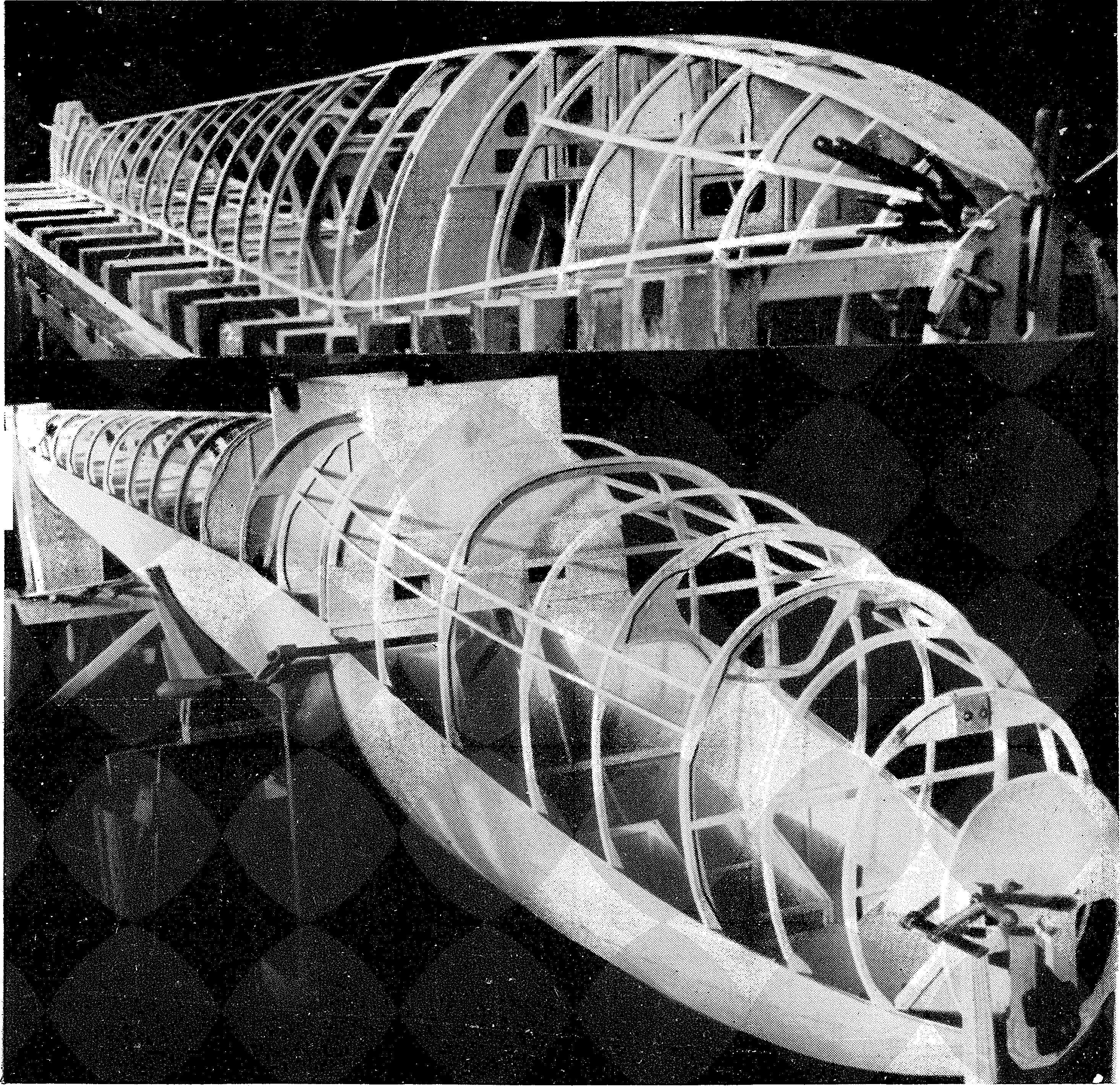

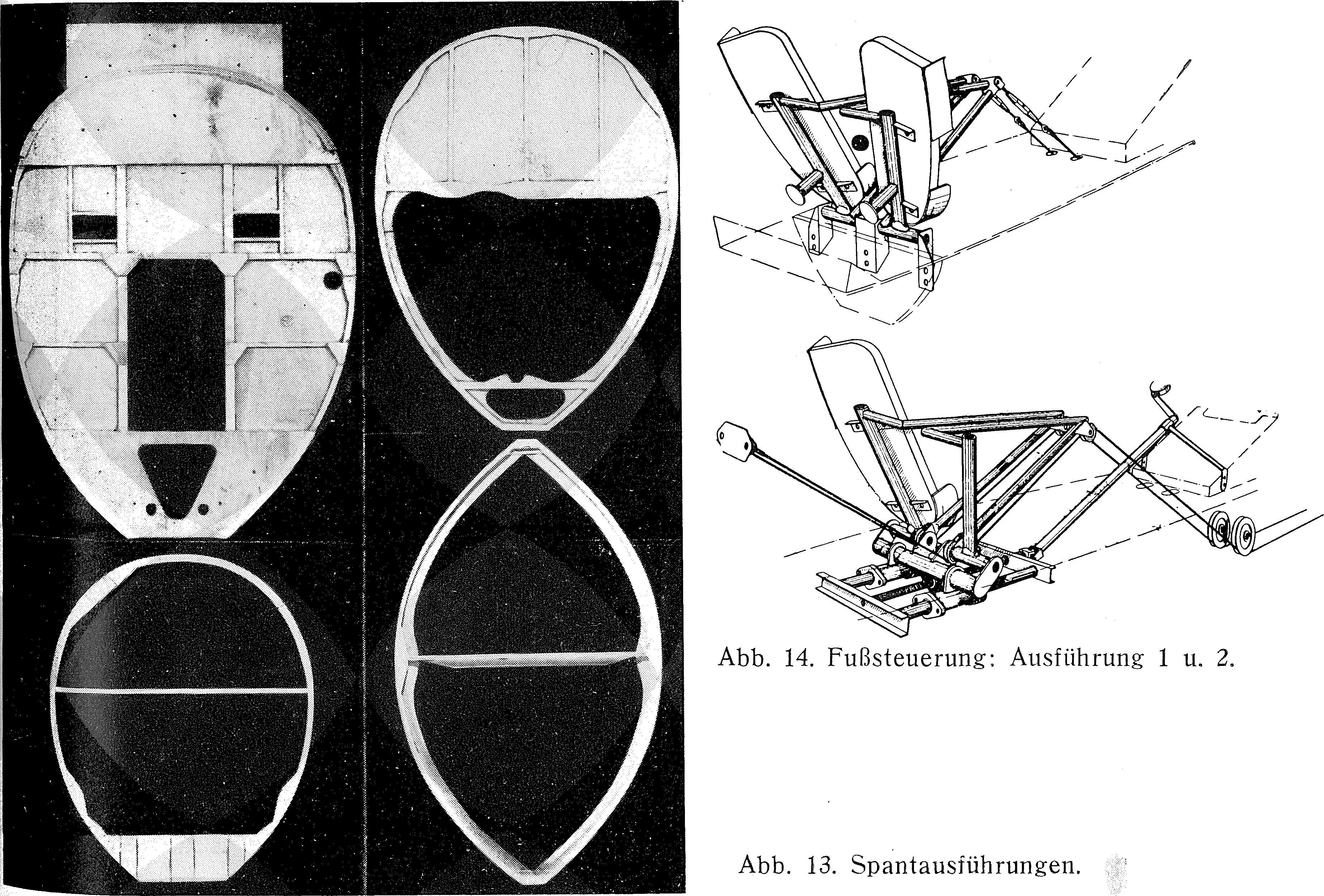

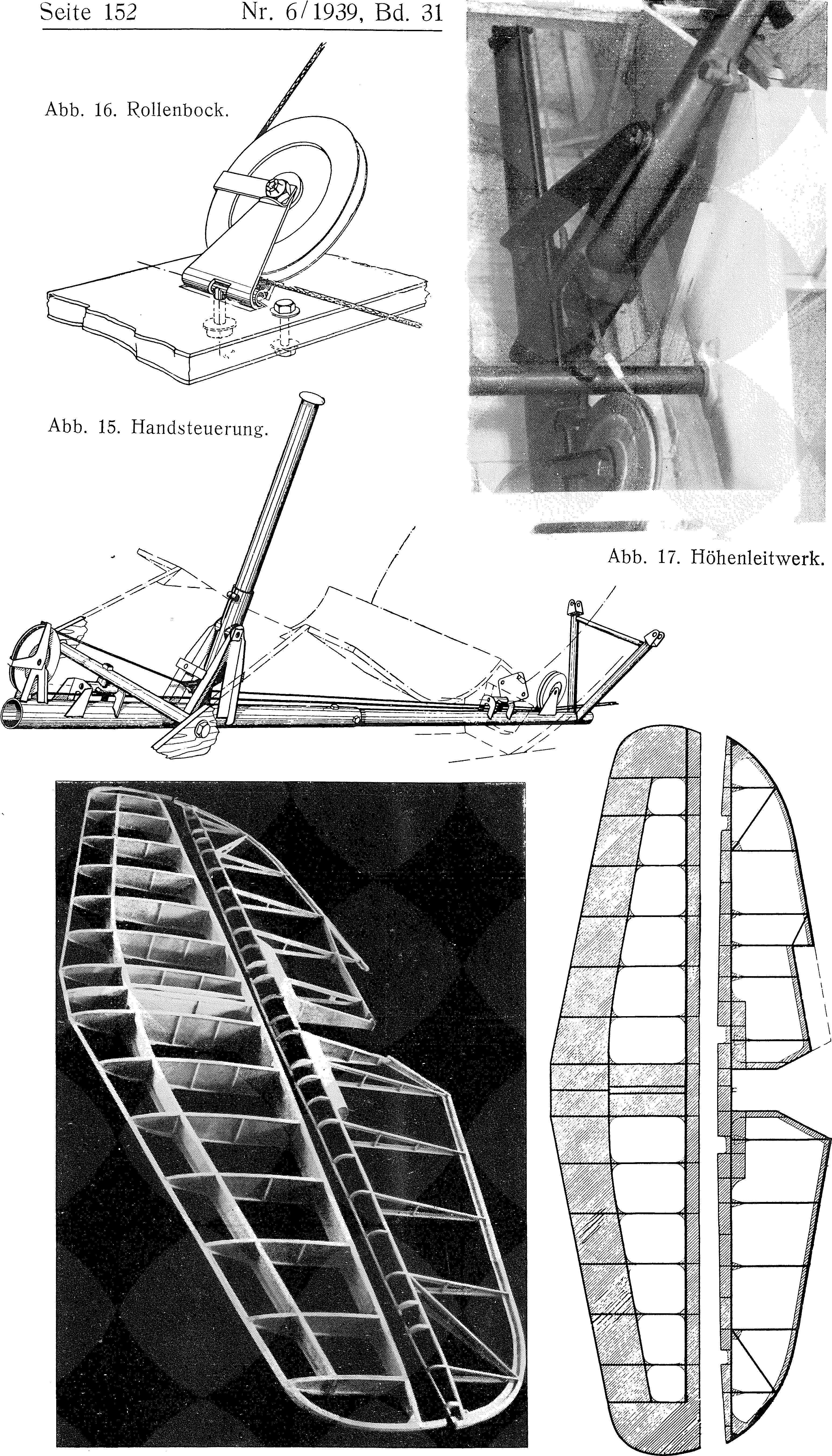

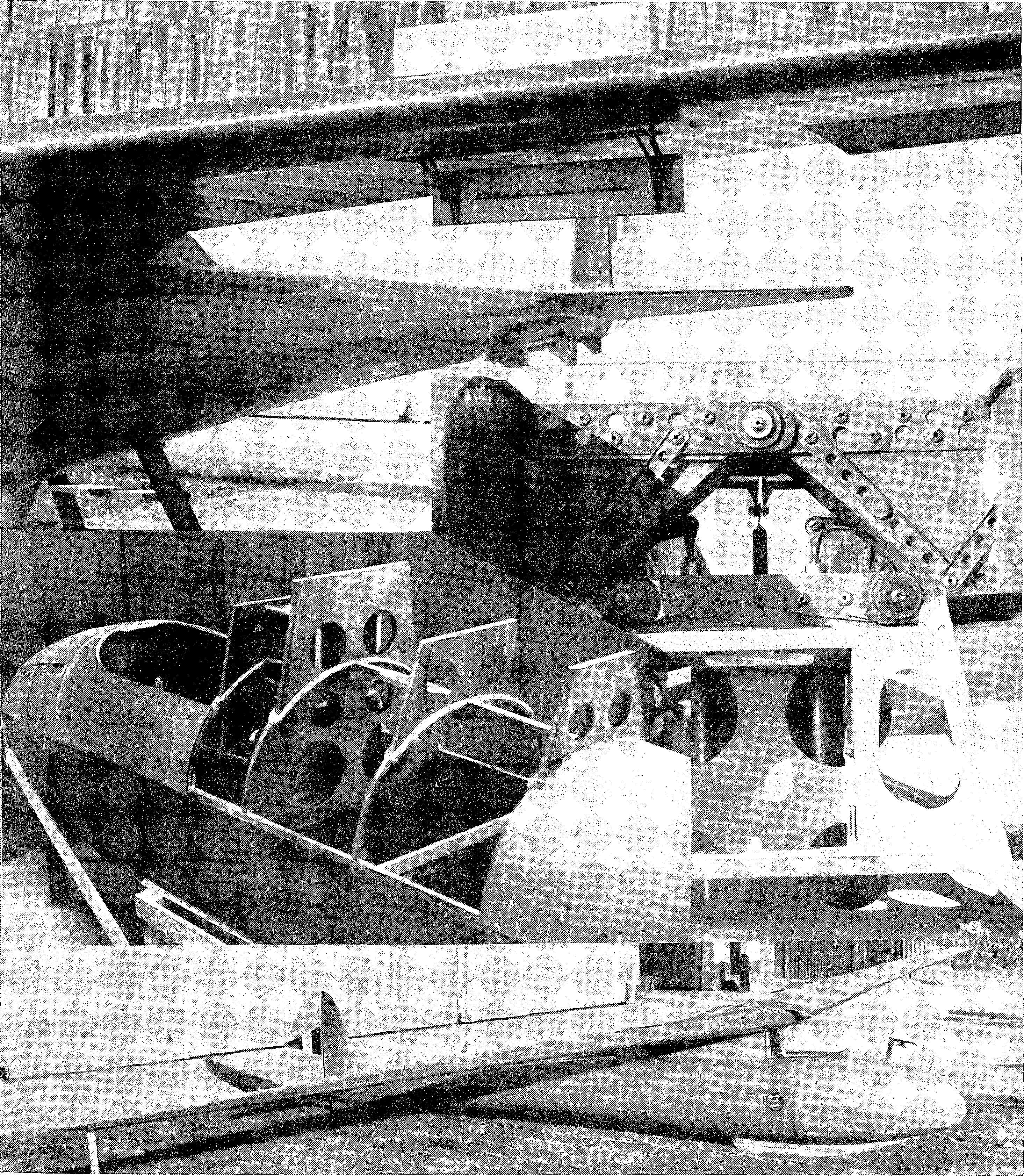

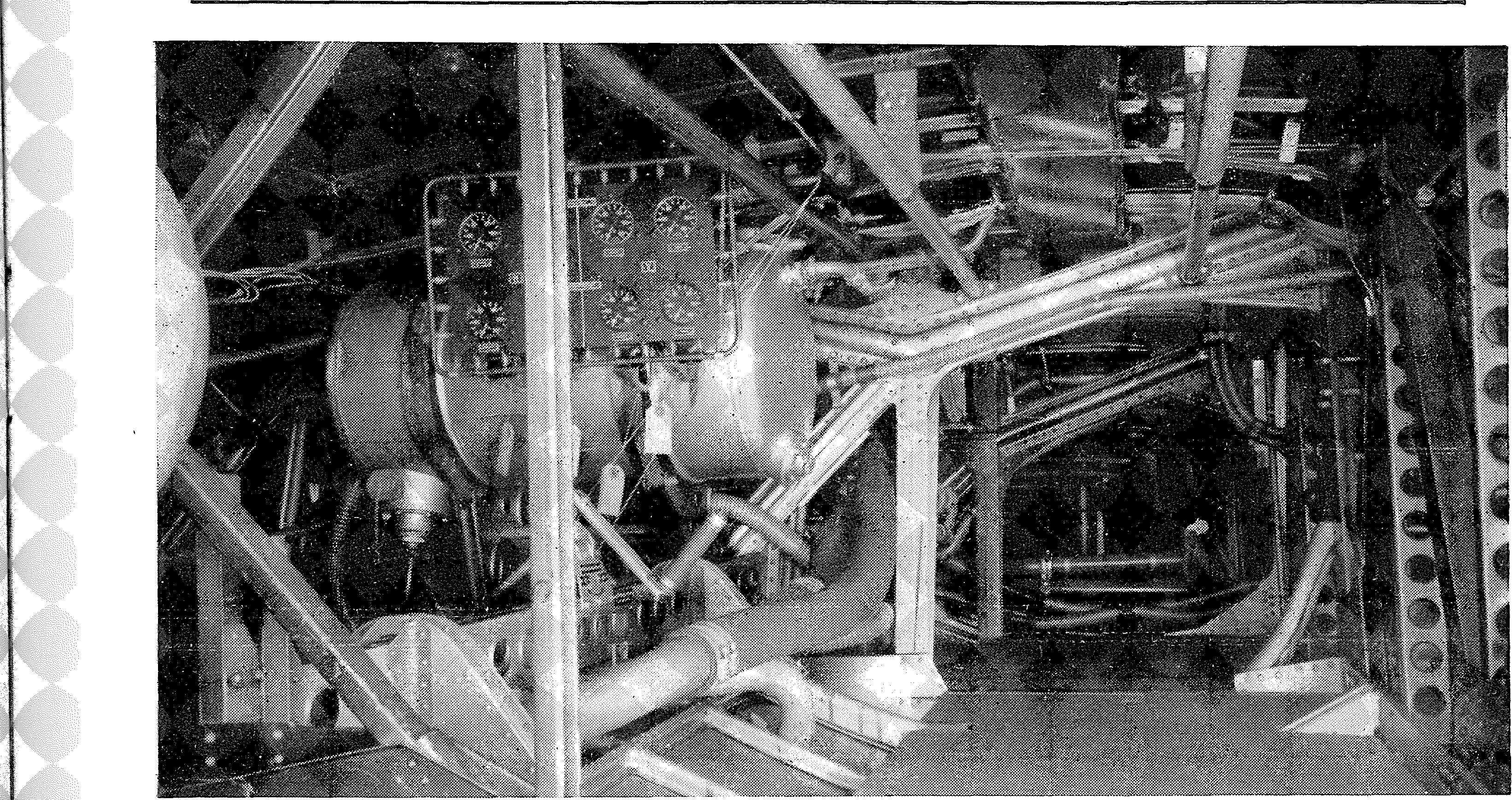

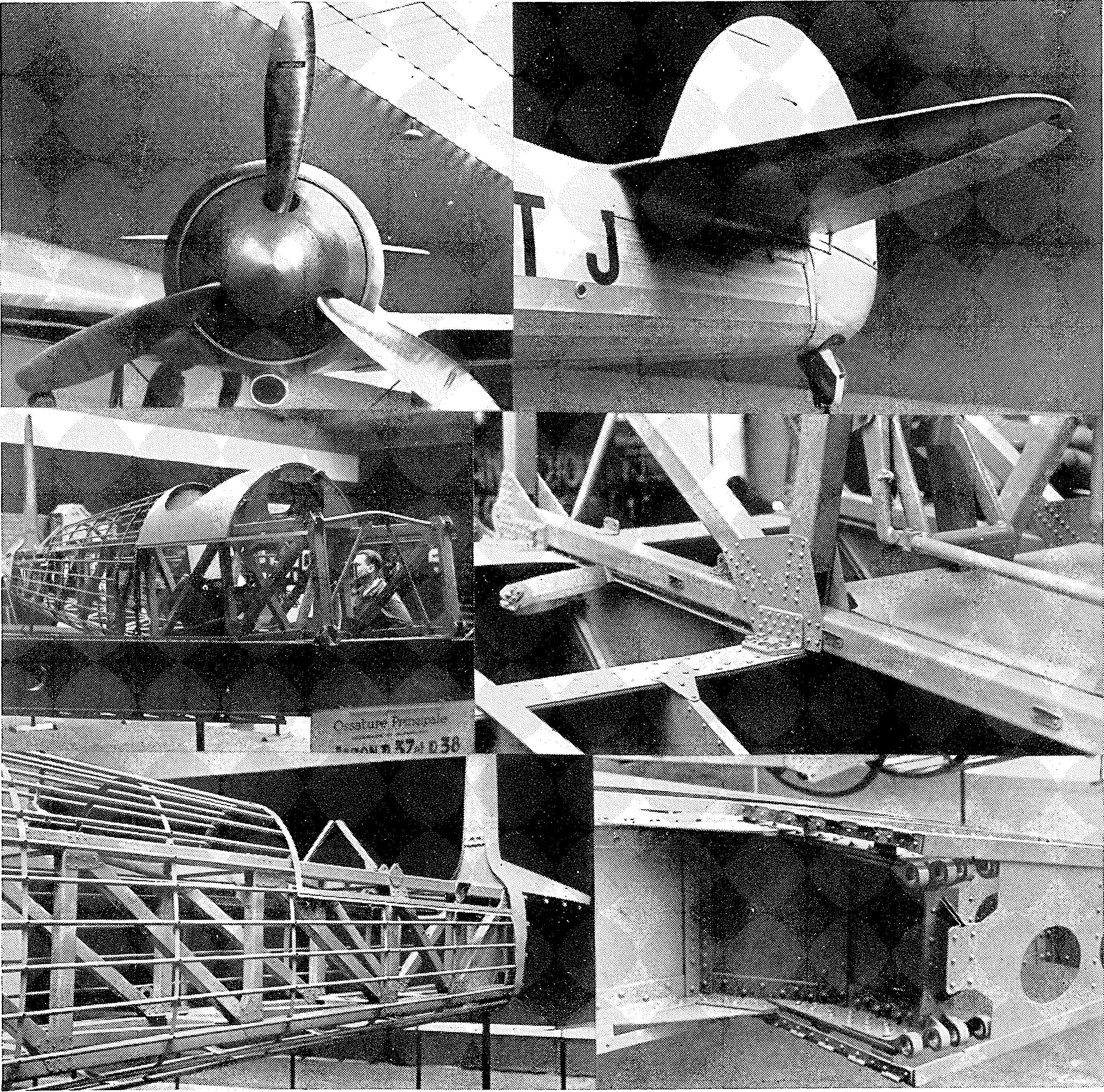

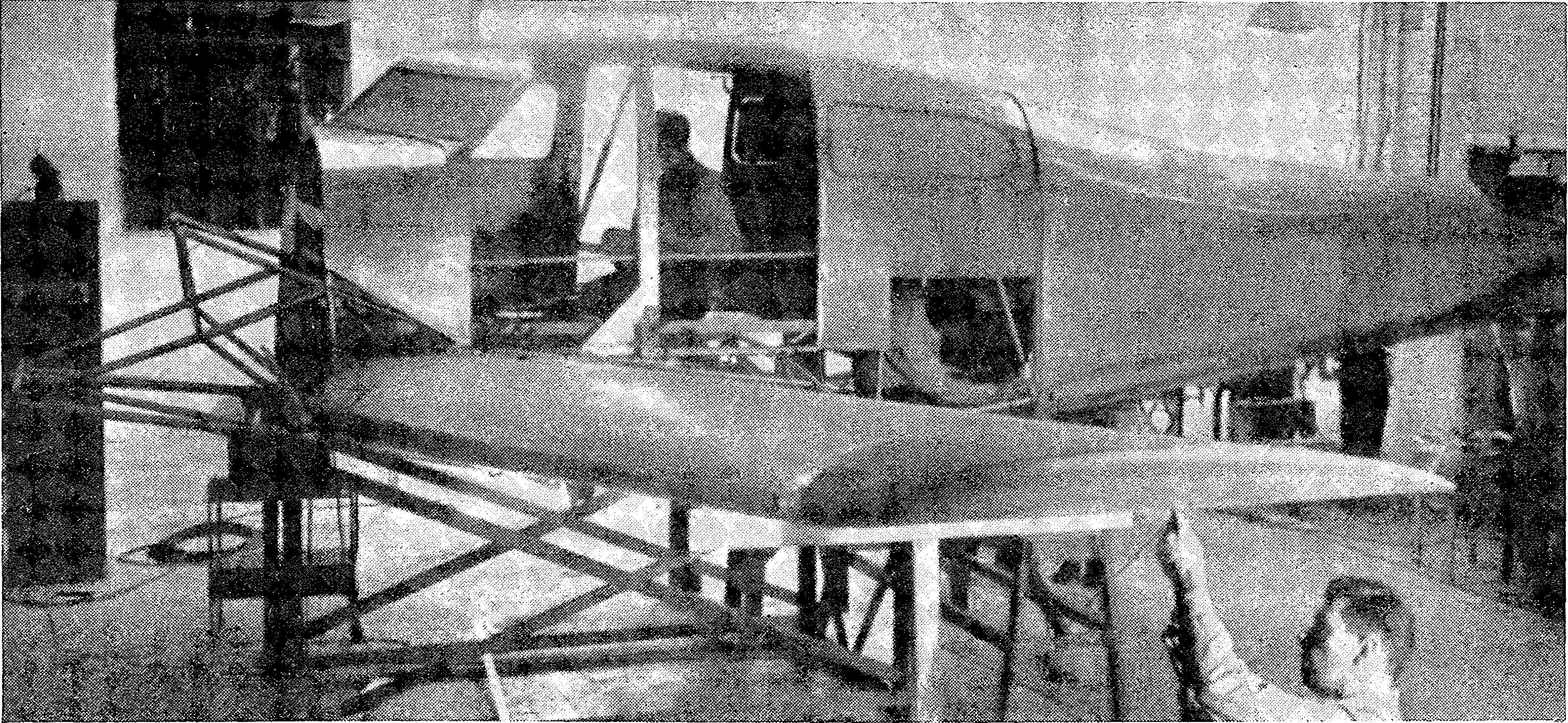

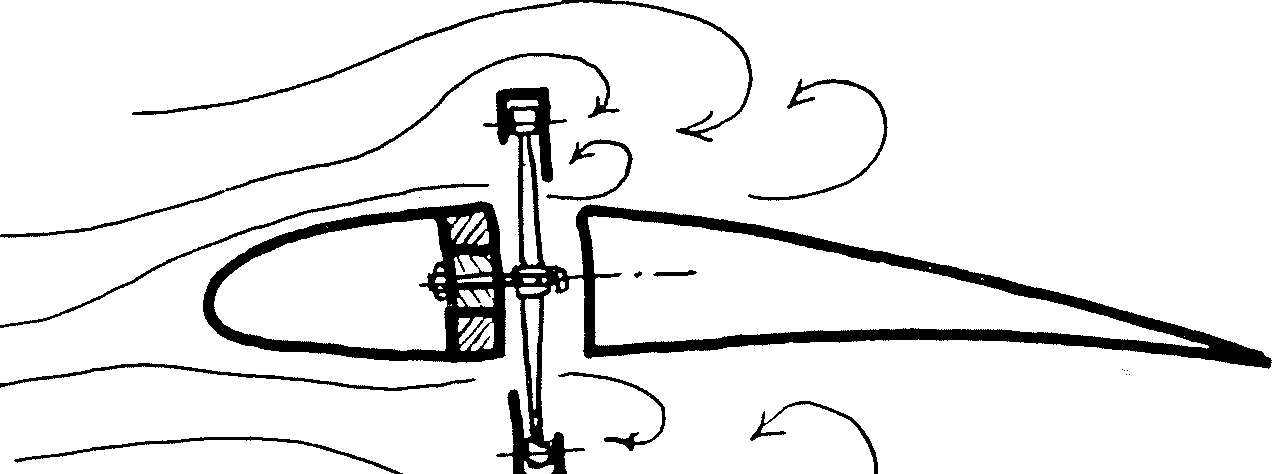

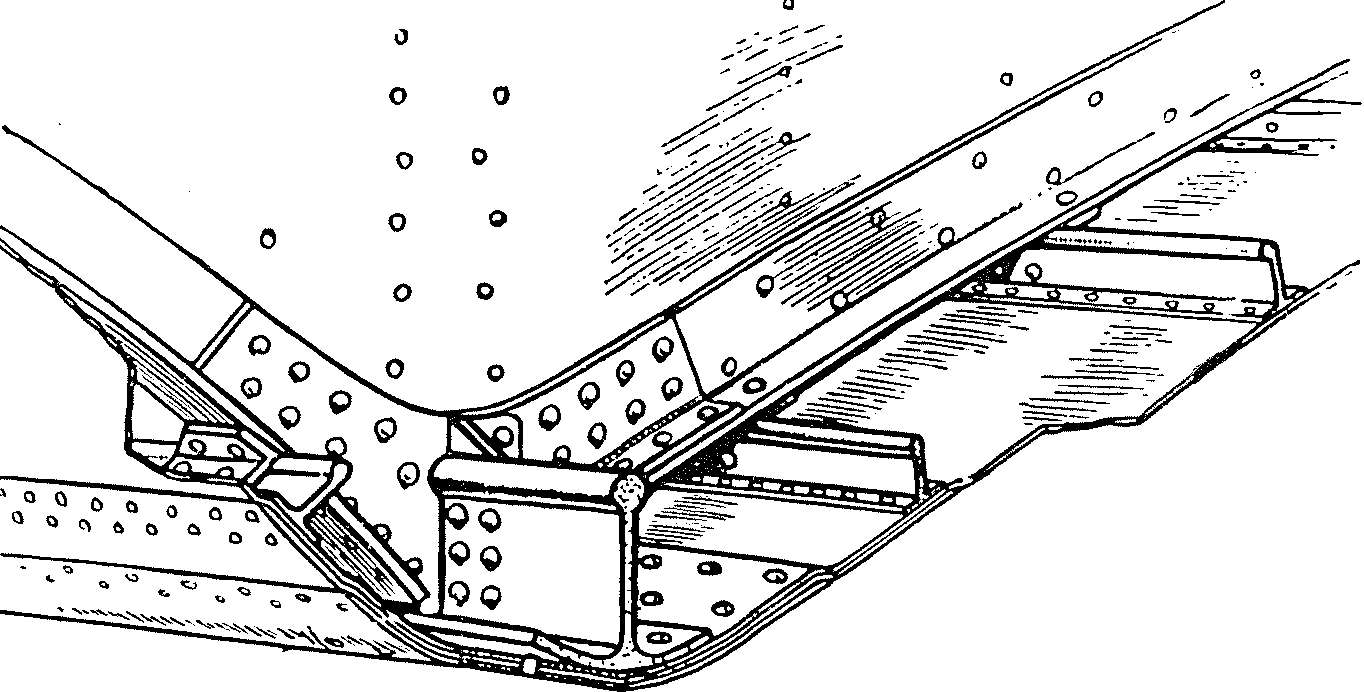

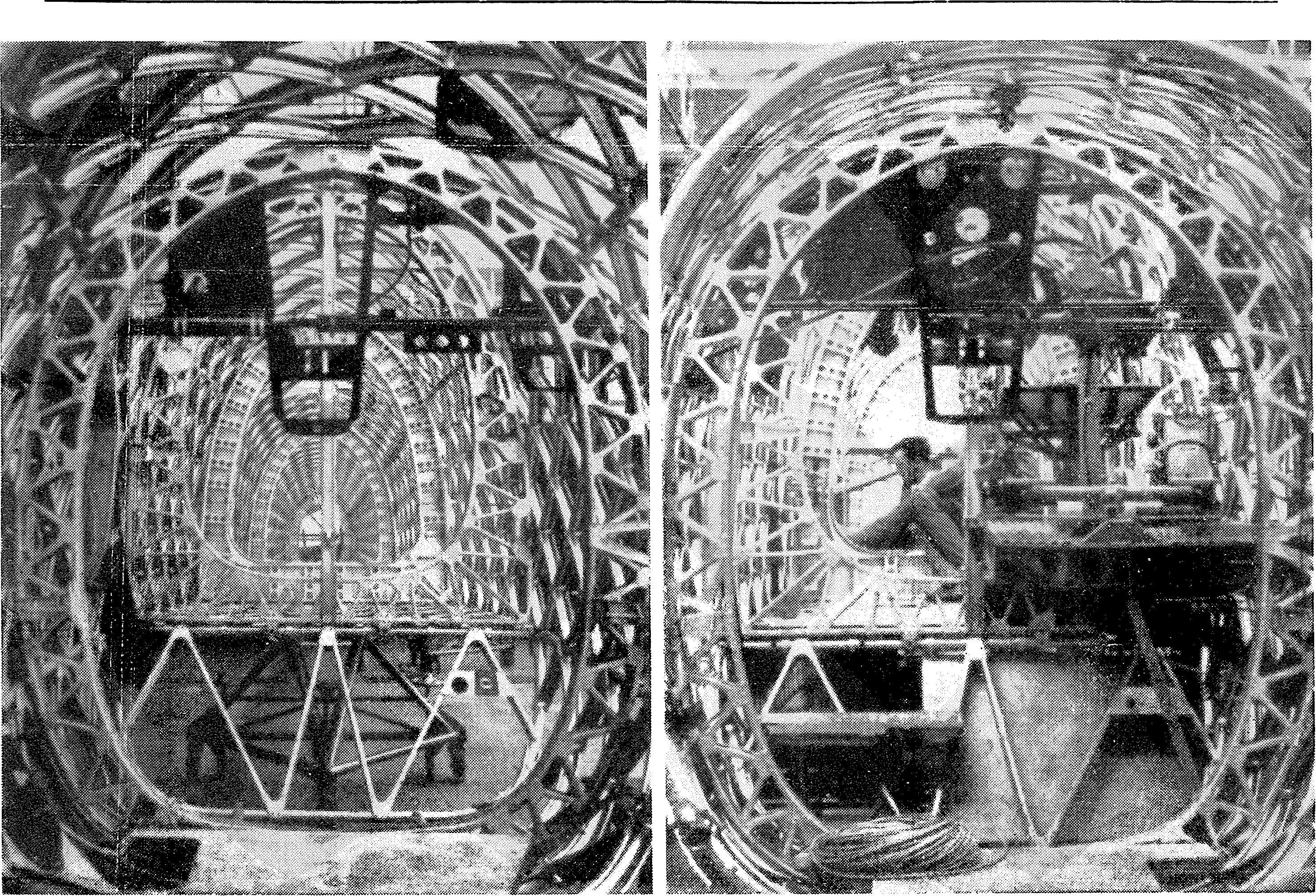

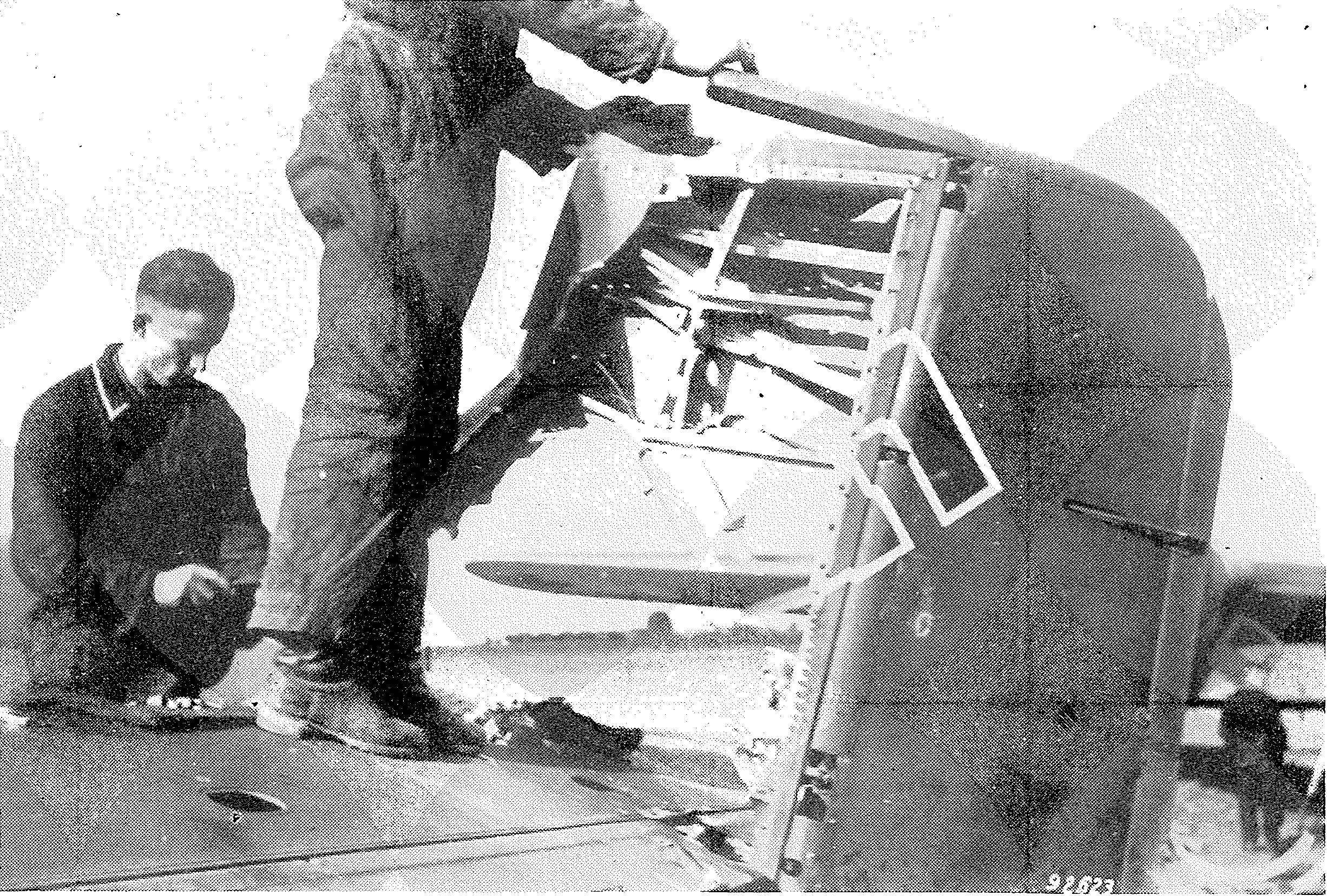

In der Abb. auf Seite 11 sieht man rechts oben die Ueberdruck-kabine mit den luftdichten Schotten und Schottentür. Man beachte die vielen Versteifungsringe und Längsprofile. Darunter sieht man den Rumpf auf der Helling. In das freigelassene Rumpfstück wird später das in einem anderen Teil der Fabrik hergestellte Flügelmittelstück eingefügt.

Flügelmittelstück 9,65 m, Flügeltiefe 4,8 m, Profilhöhe 0,9 m. Die vier Betriebsstoffbehälter, 5000 1 fassend, sind in den Außenstücken untergebracht.

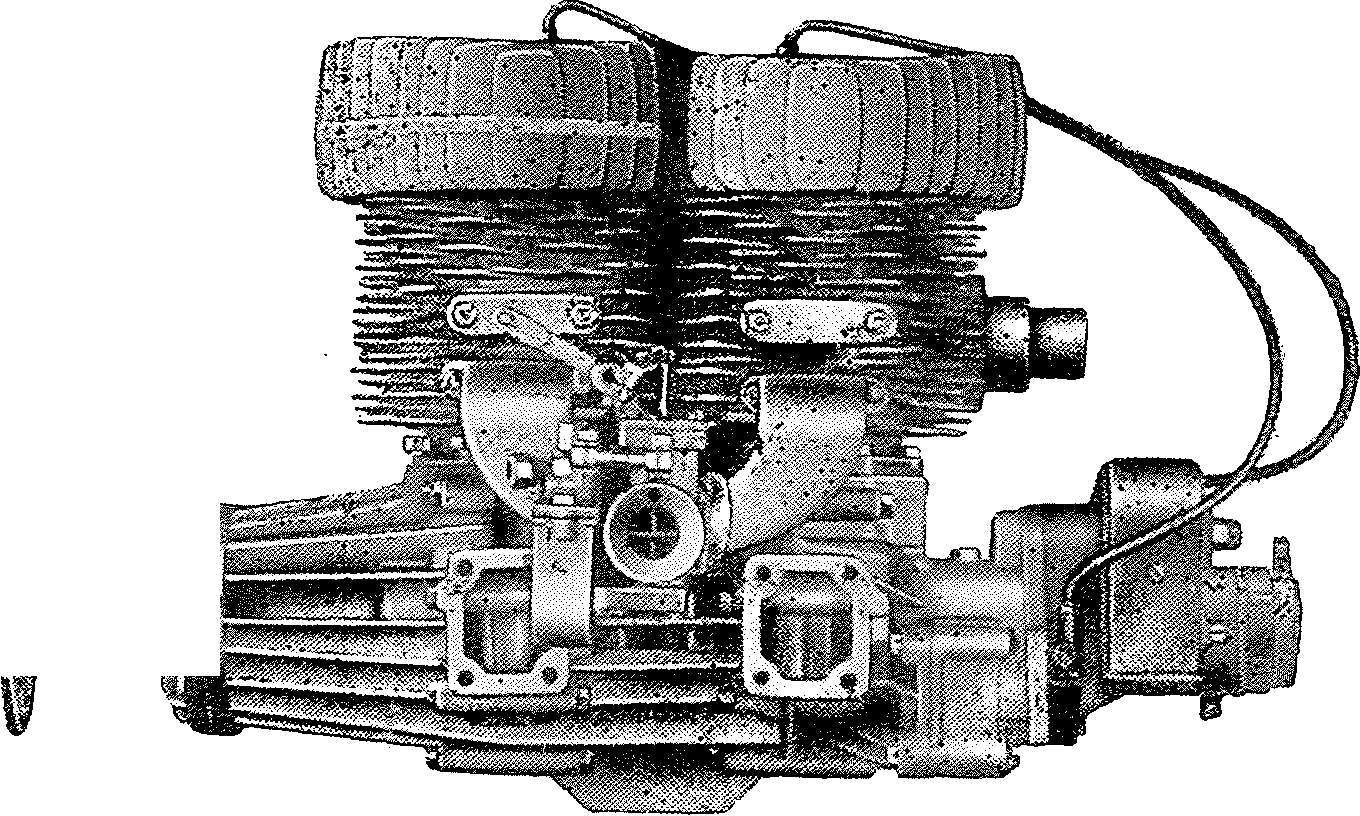

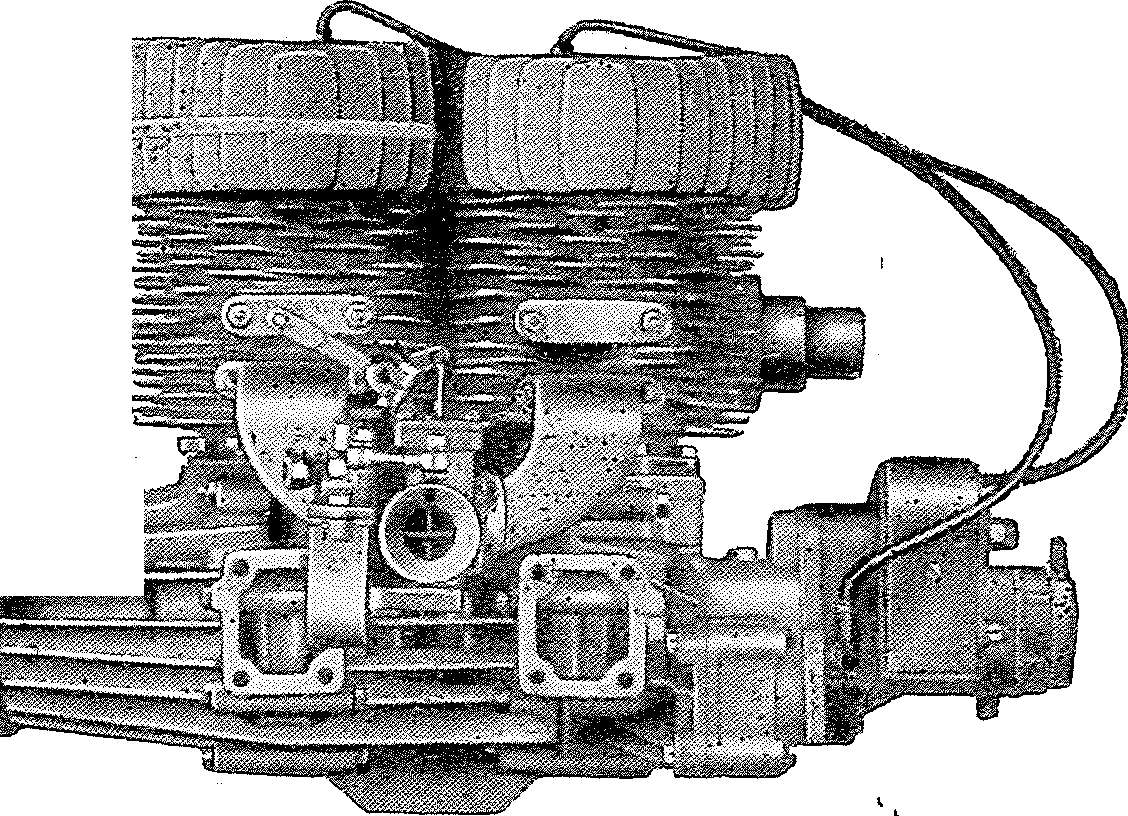

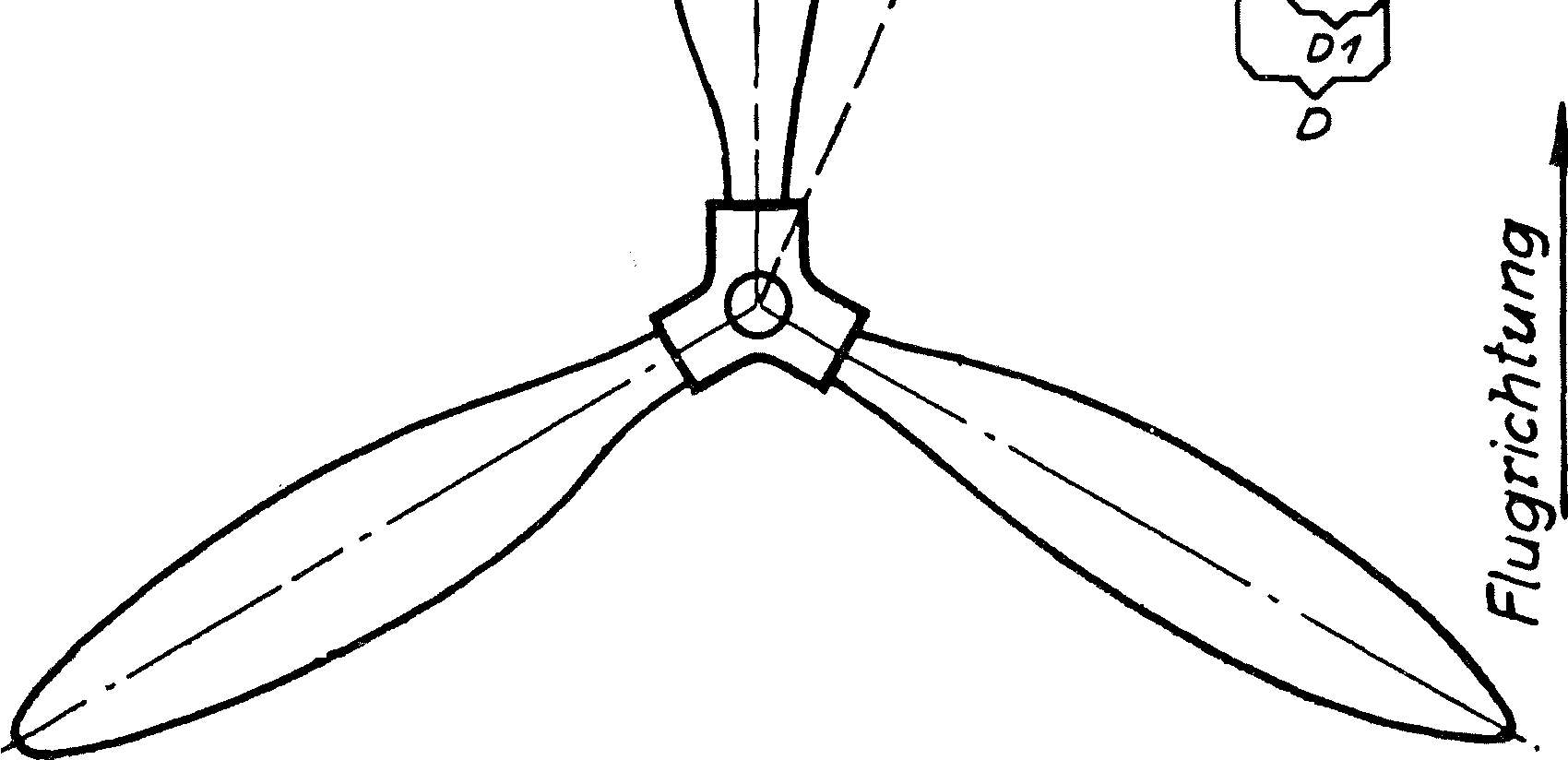

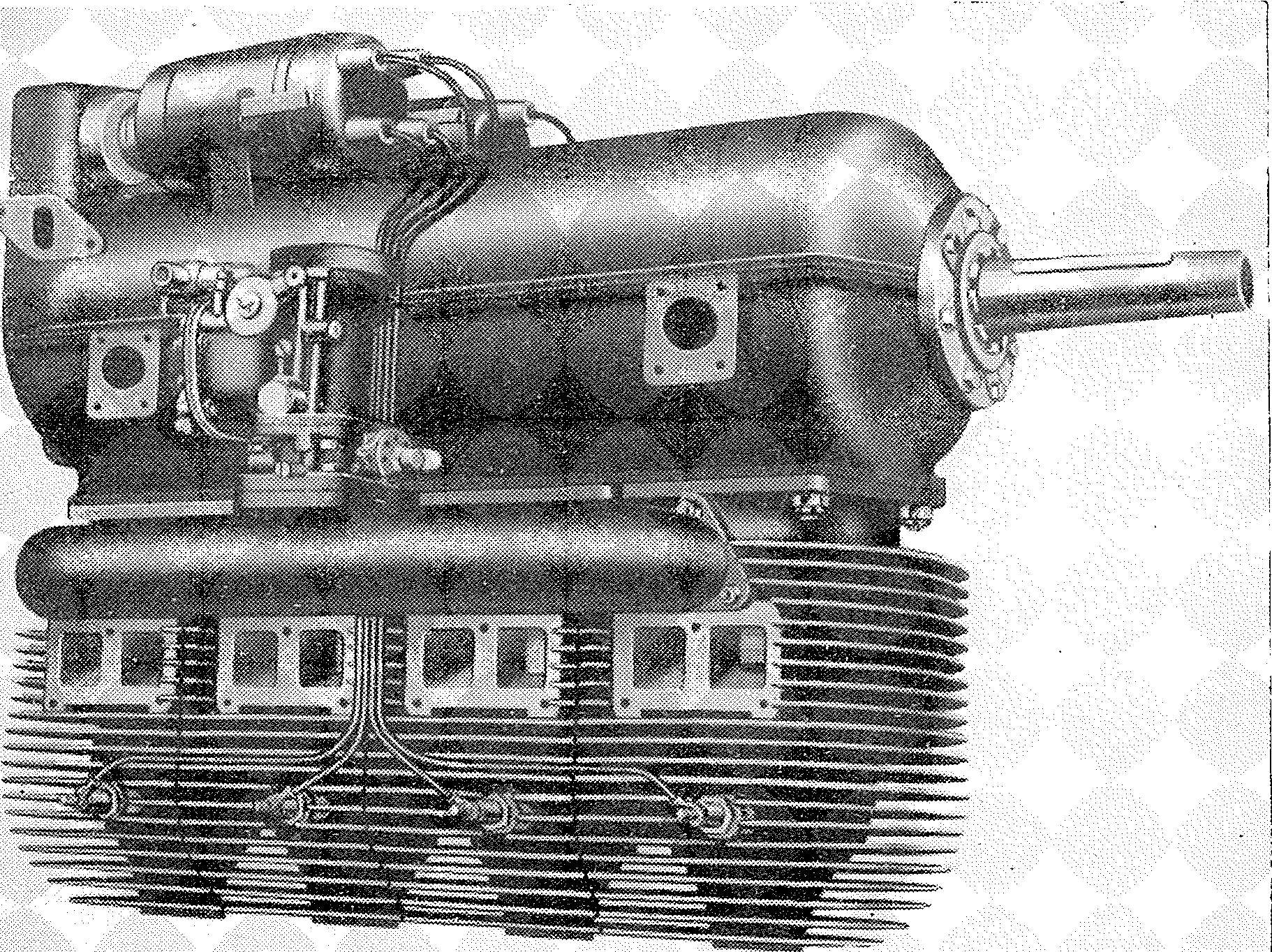

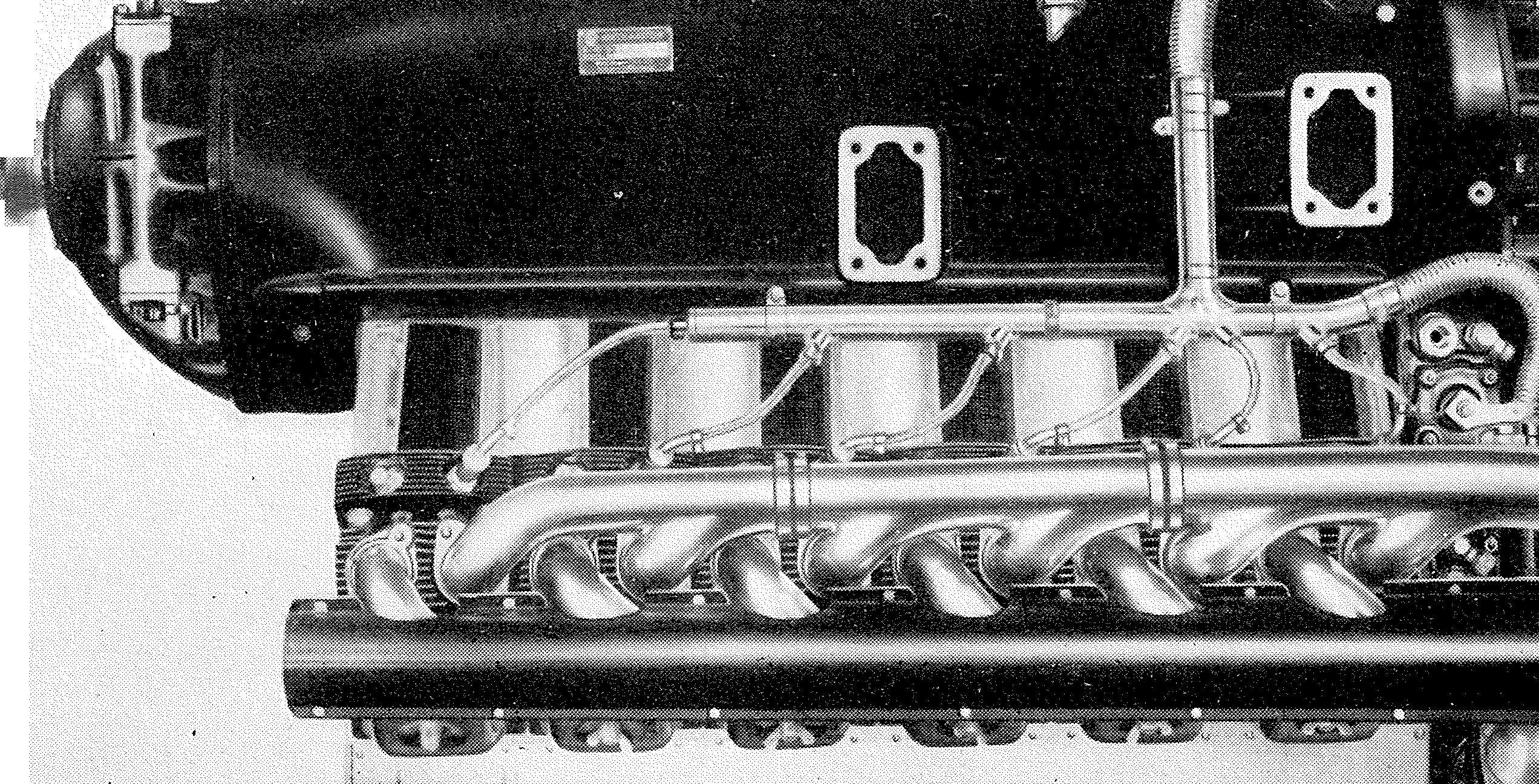

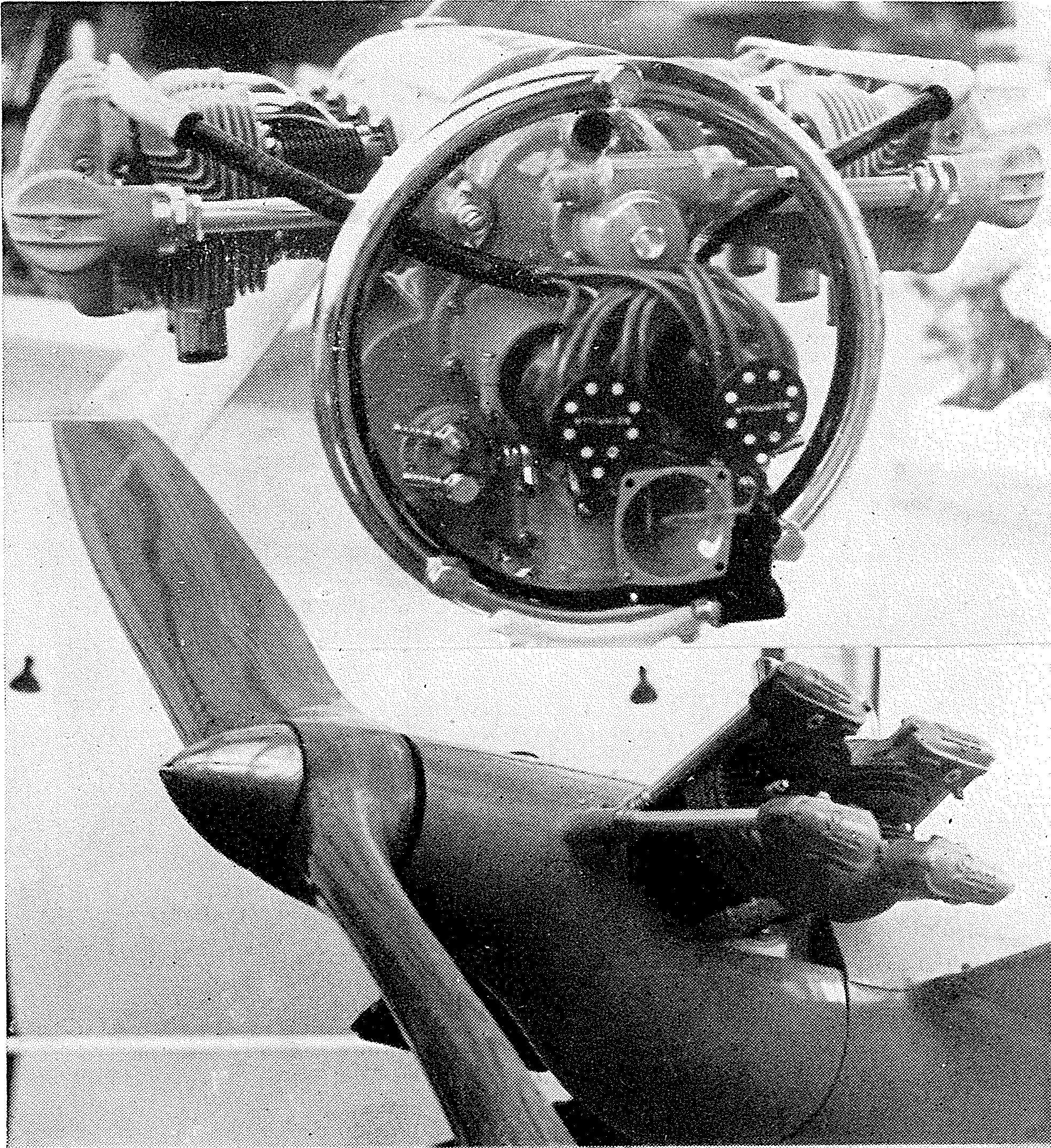

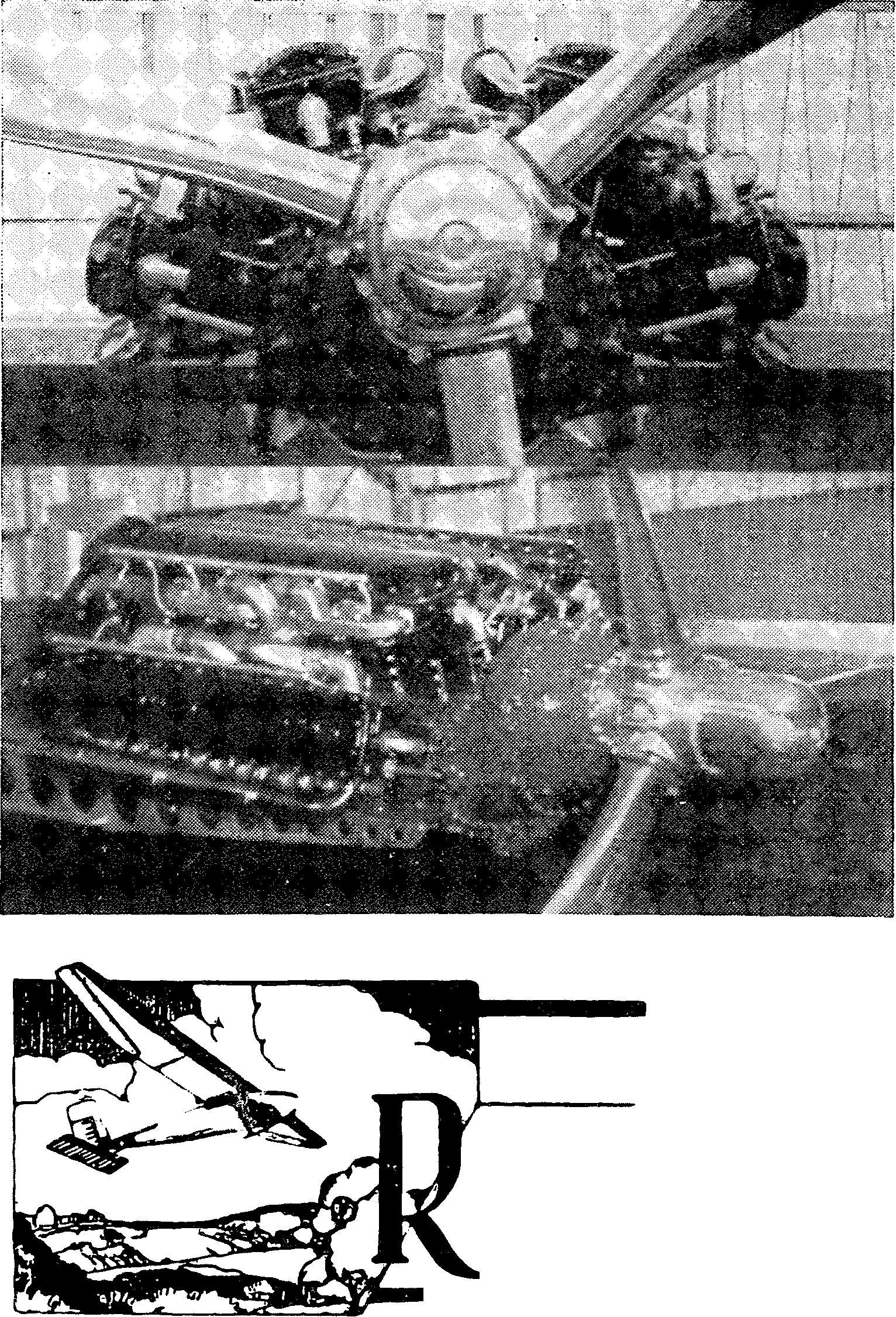

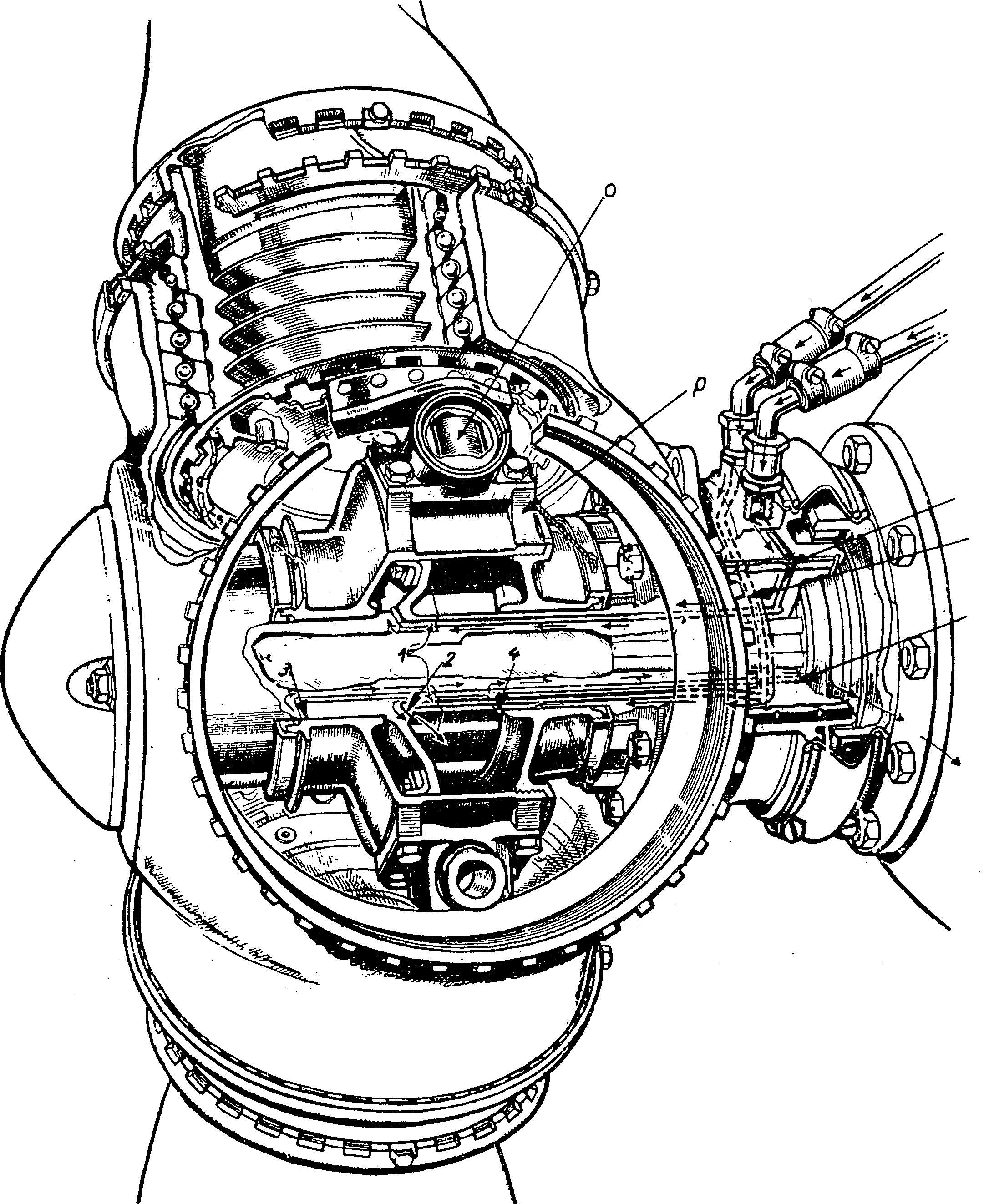

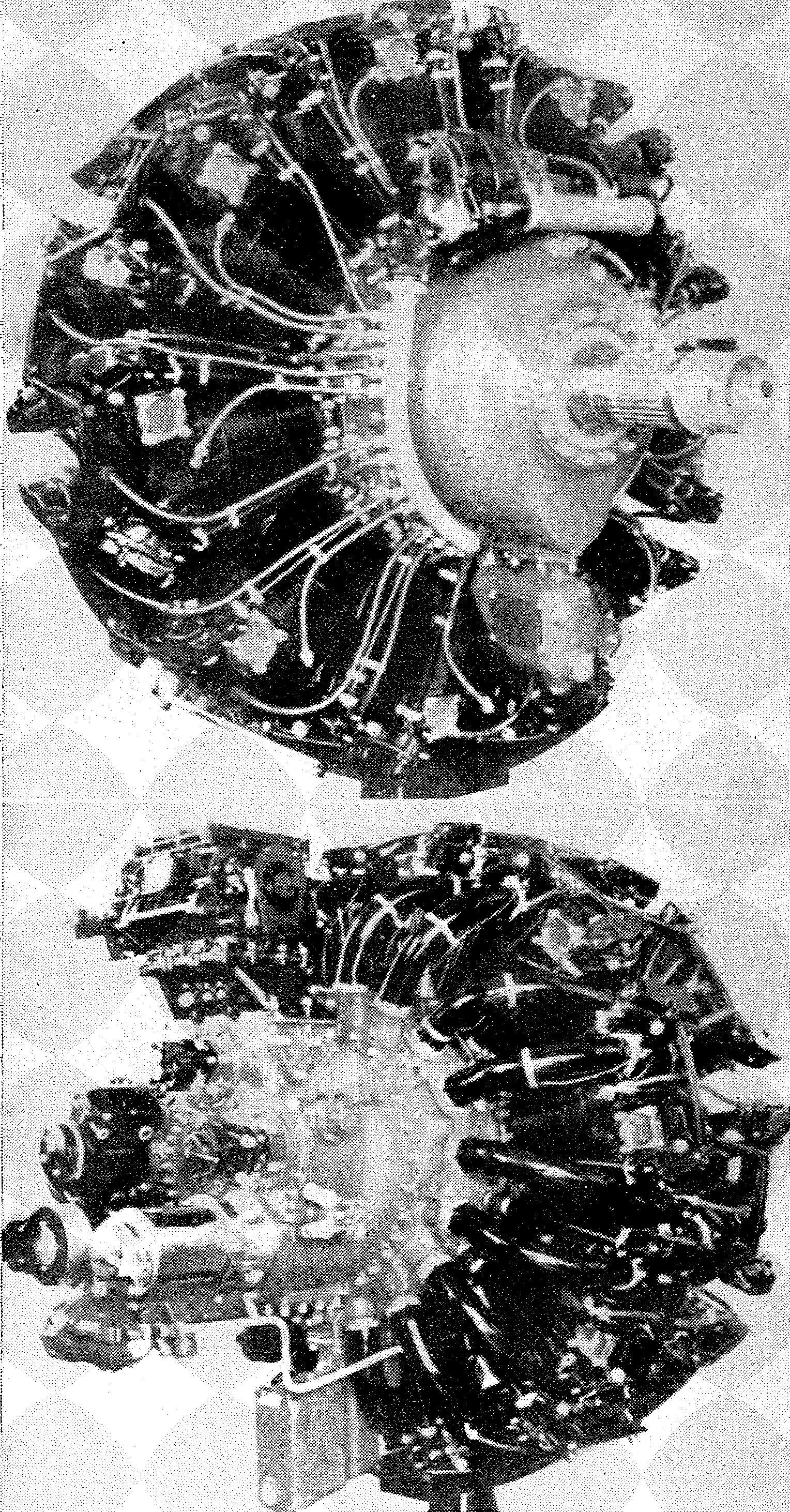

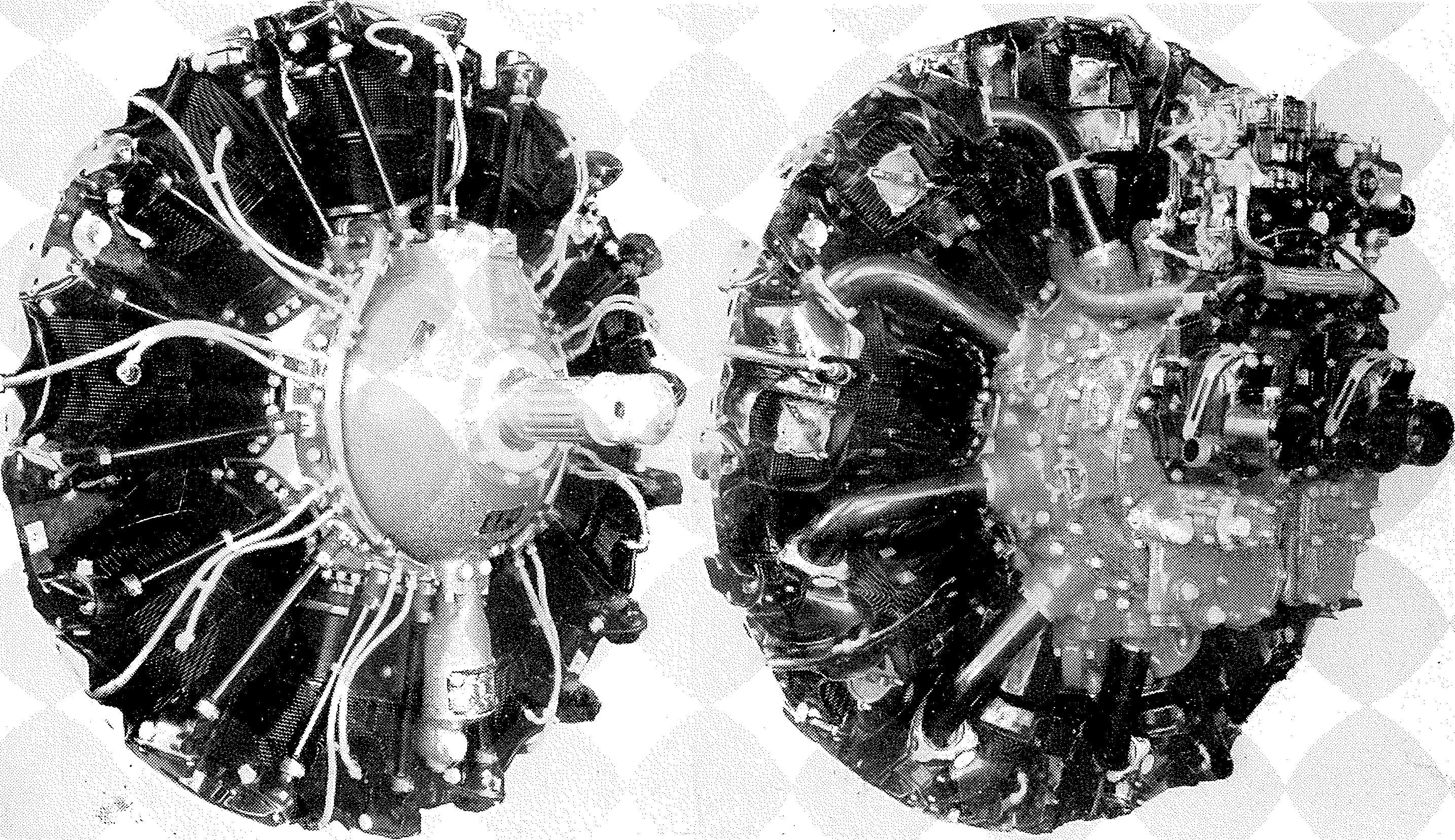

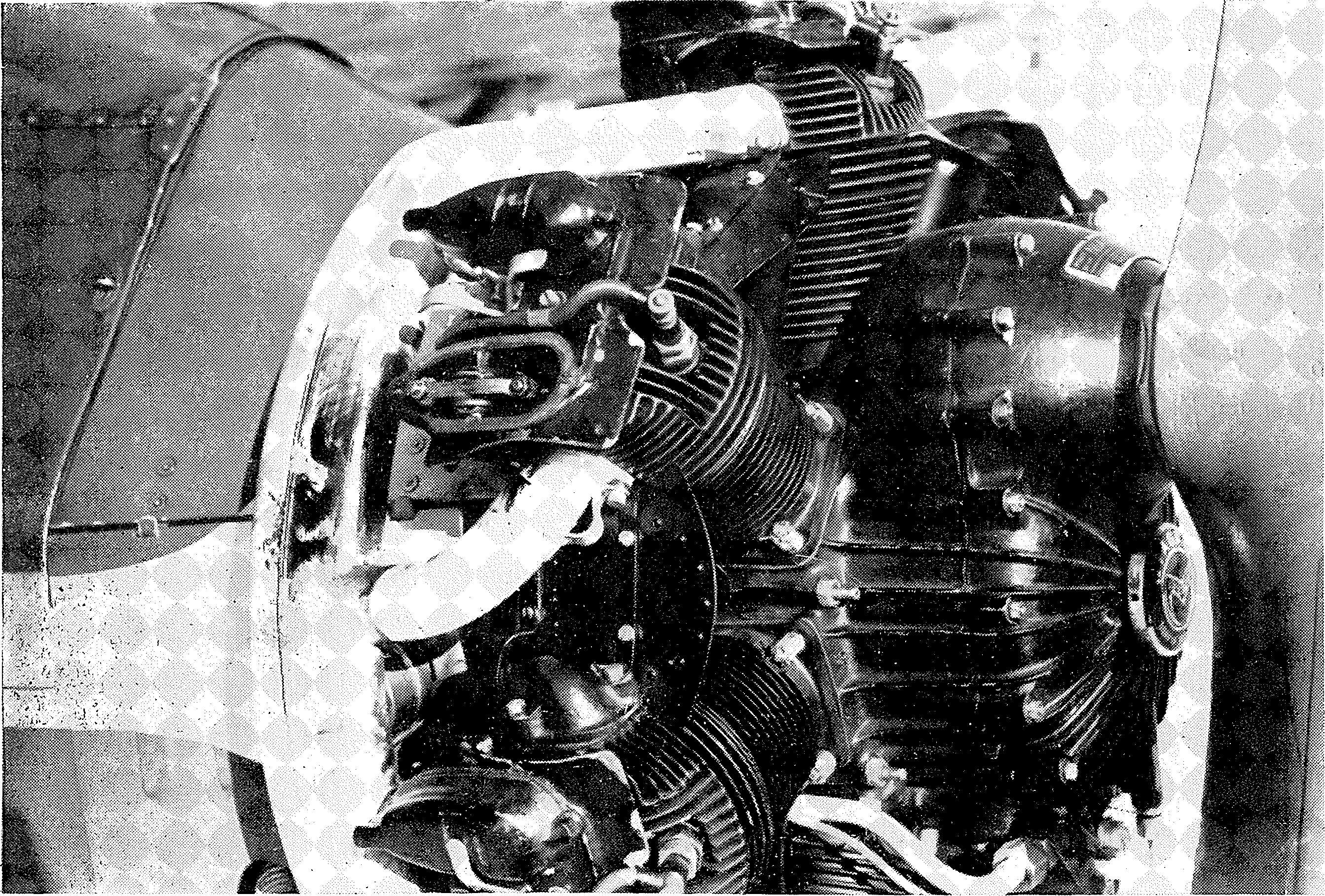

Die 1500-PS-Cyclone-Motoren sind mit dreiflügeligen Curtiss-Electric-Propellern von 4,5 m Durchmesser ausgerüstet.

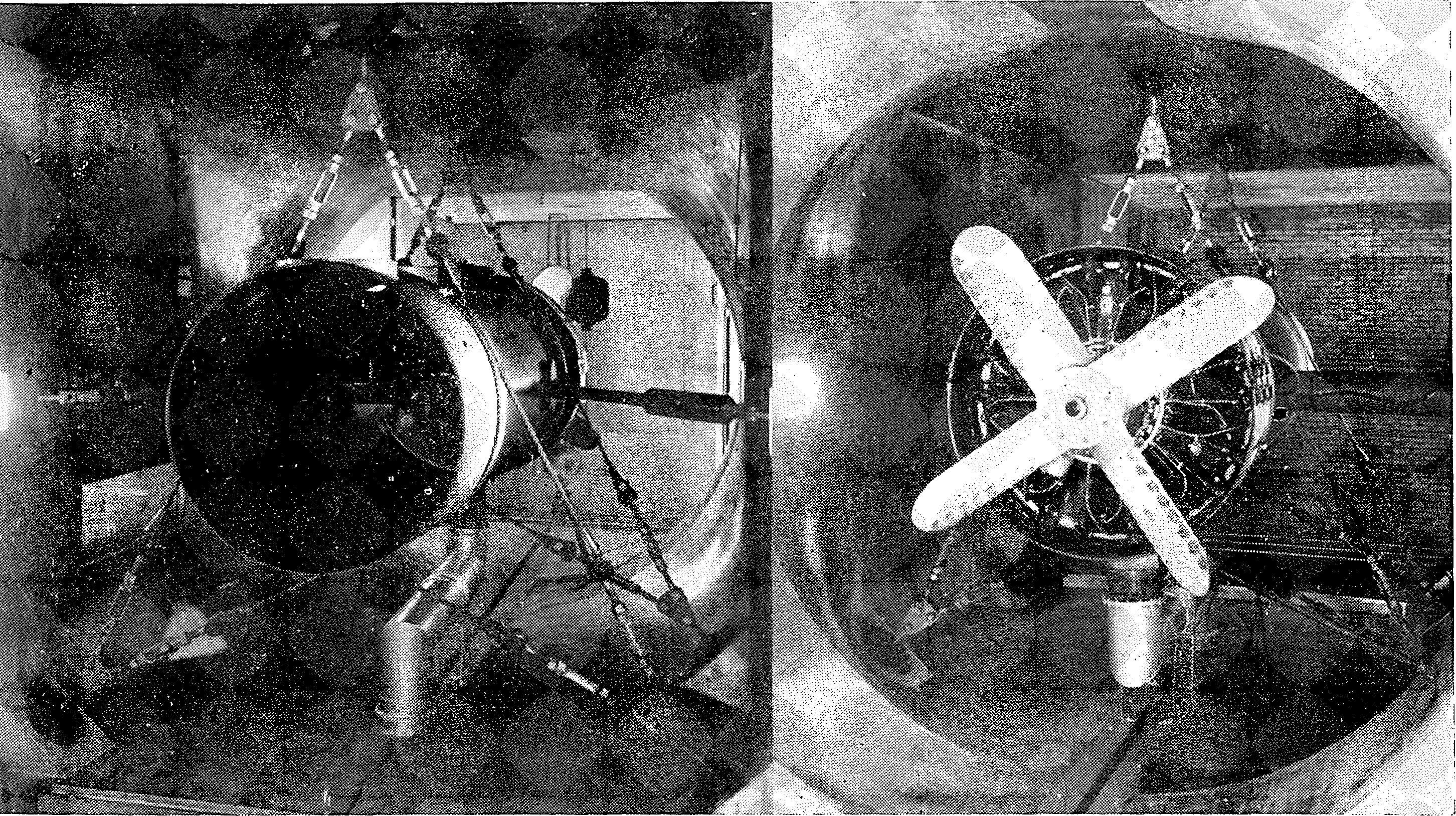

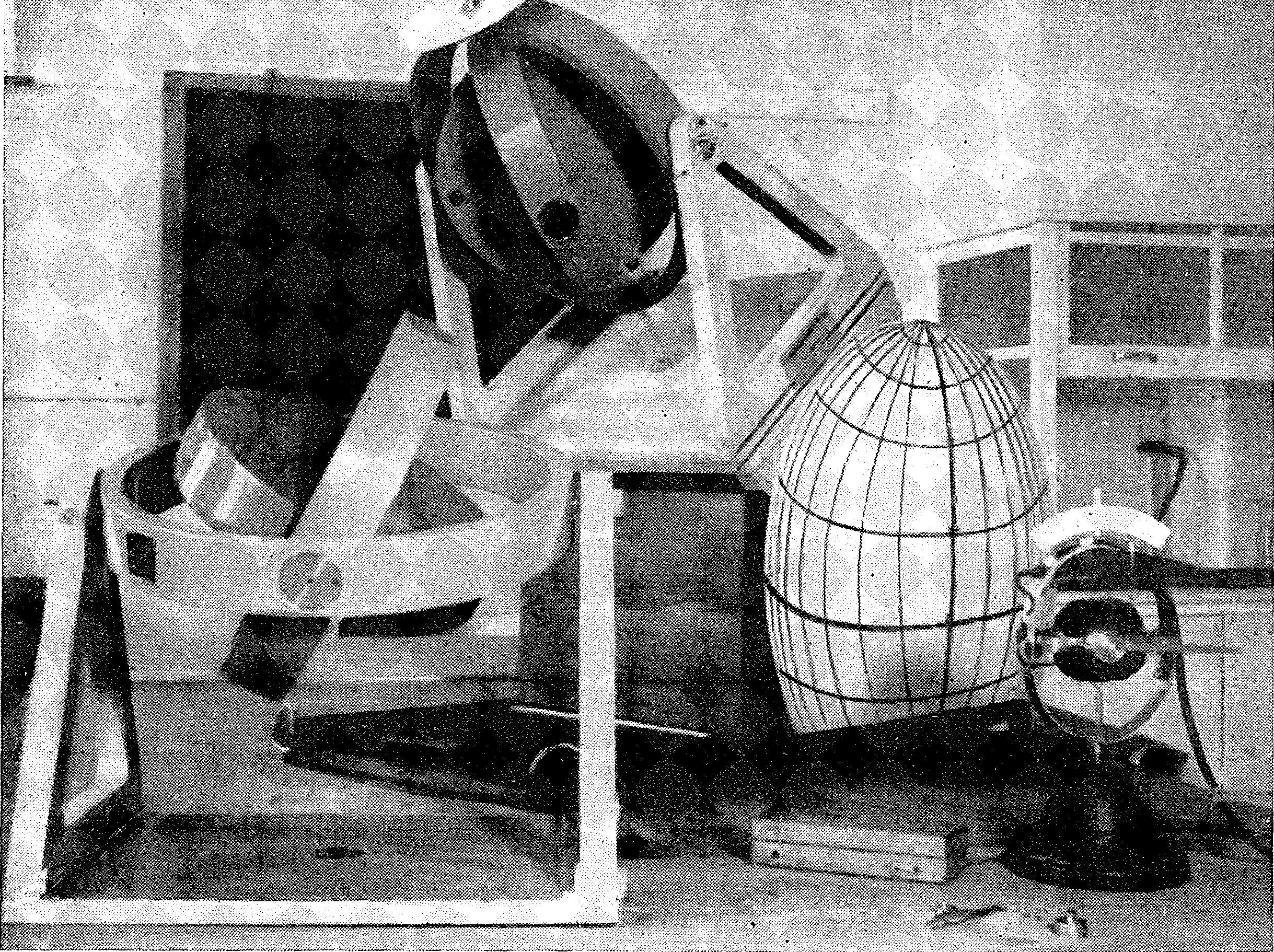

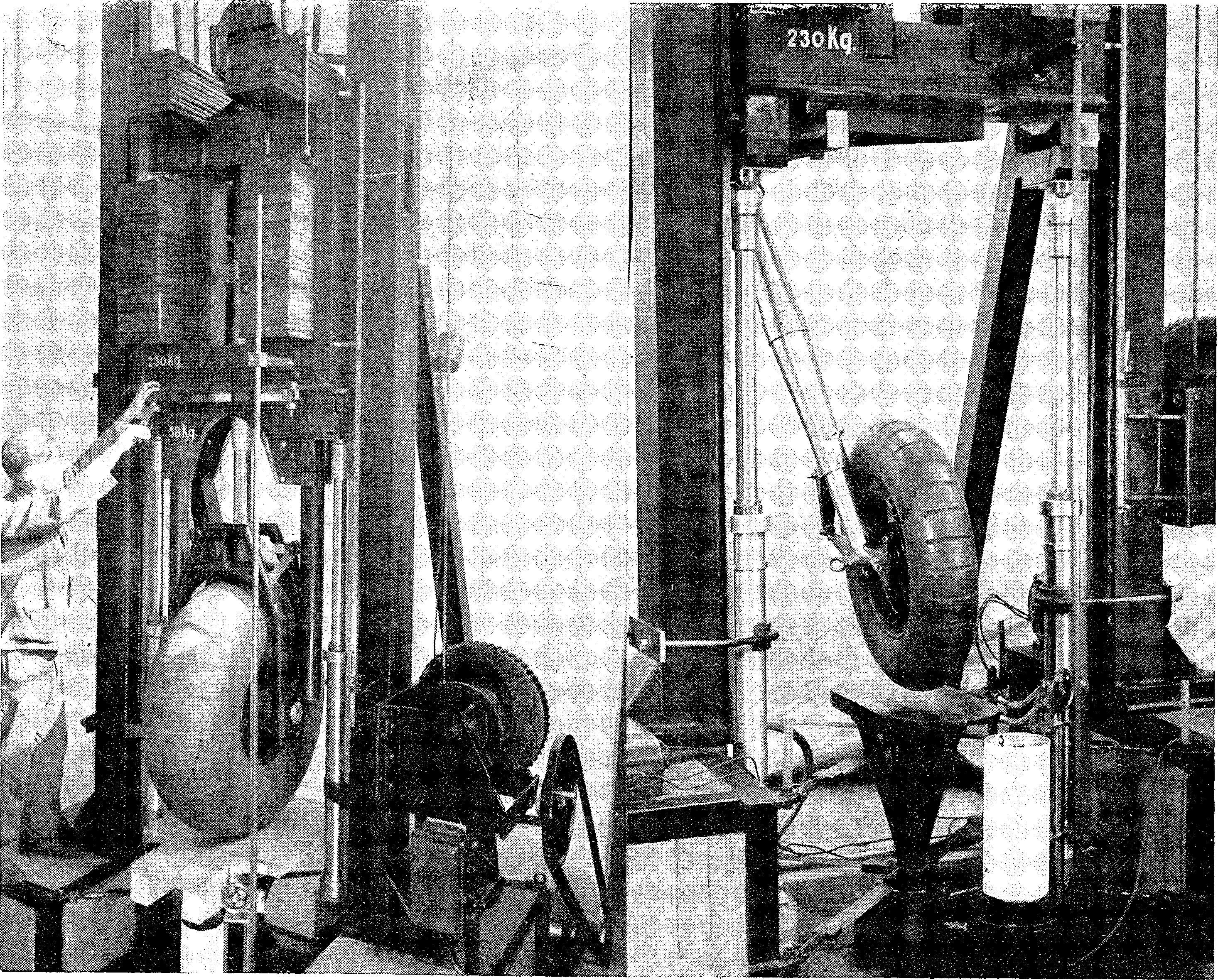

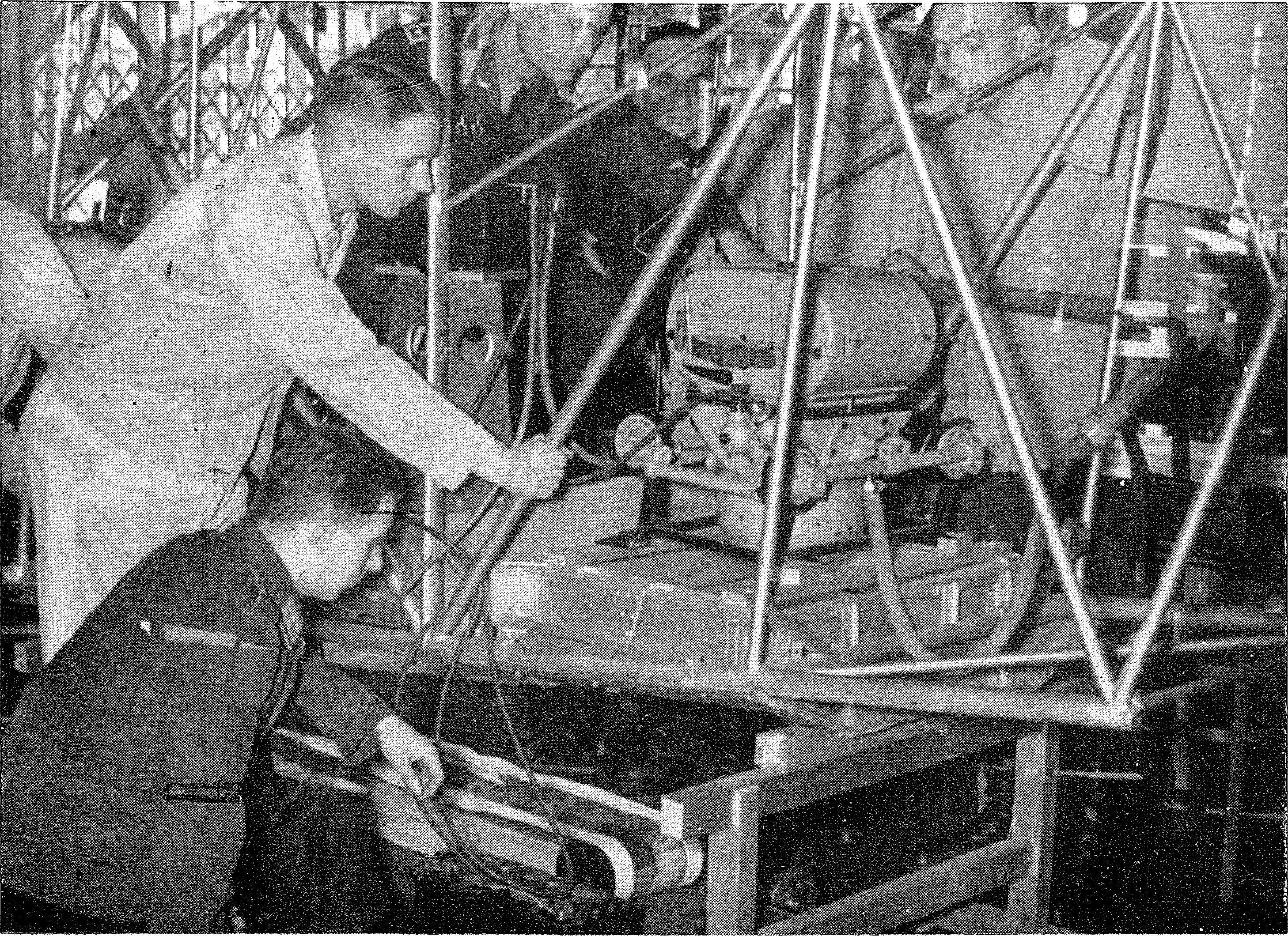

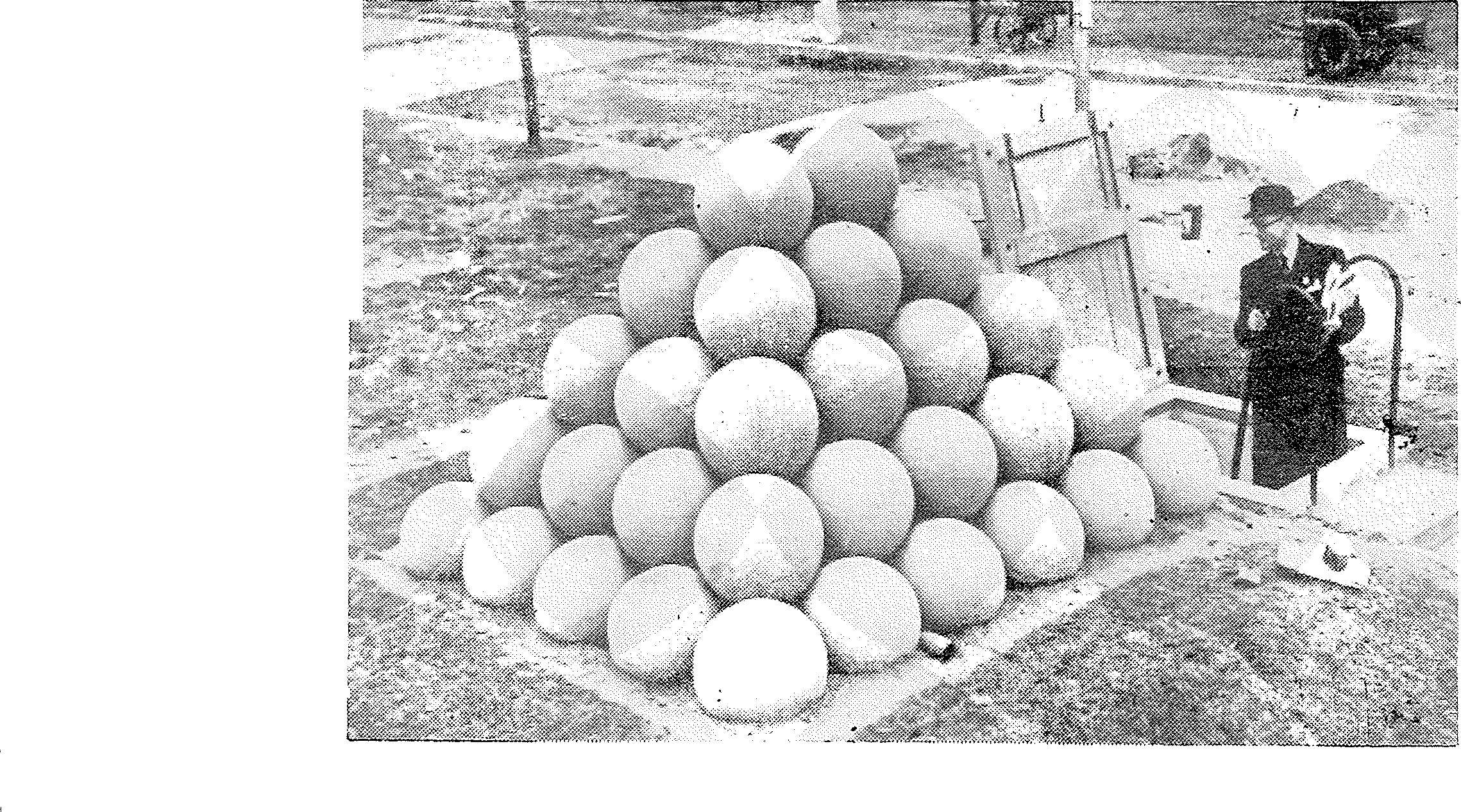

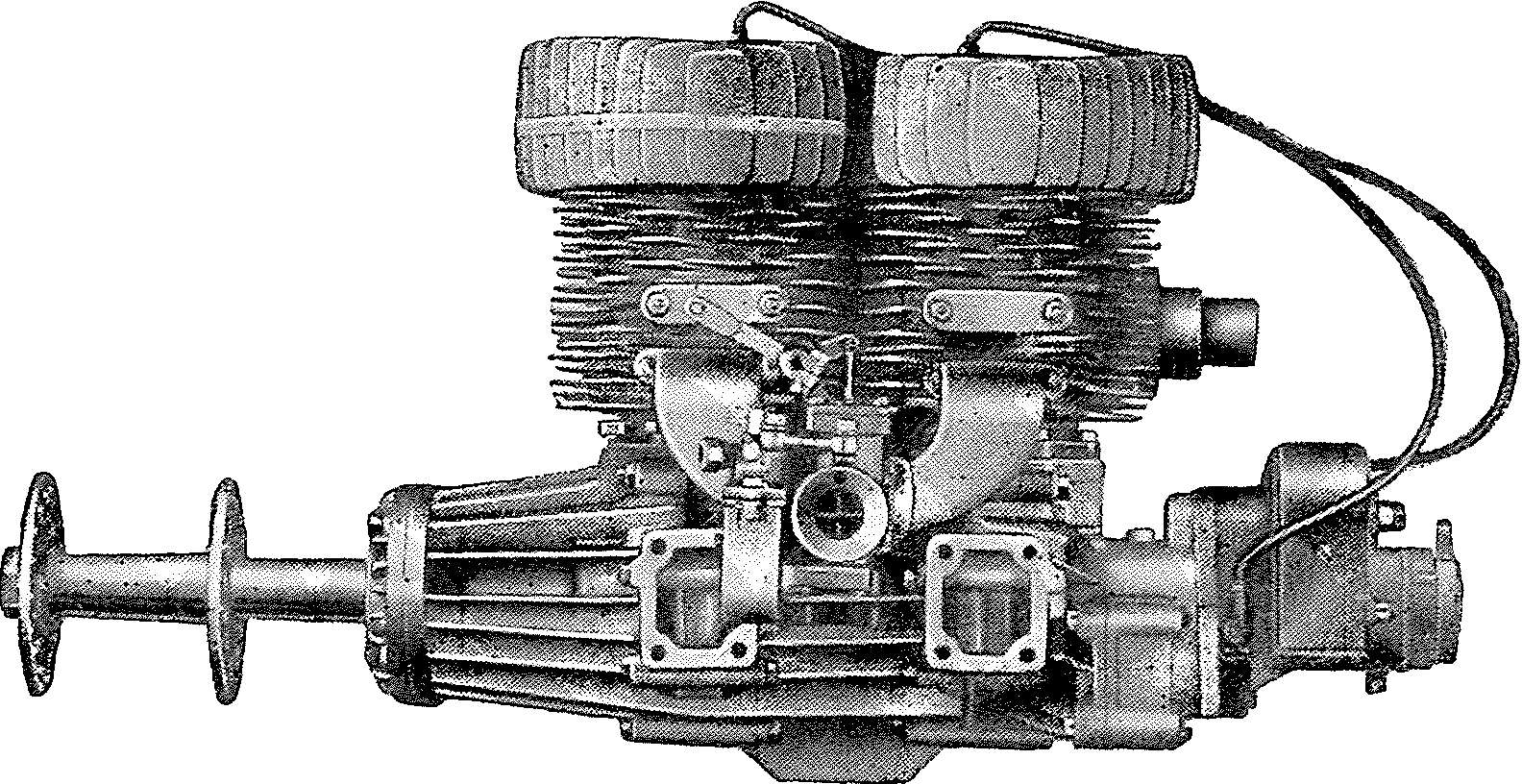

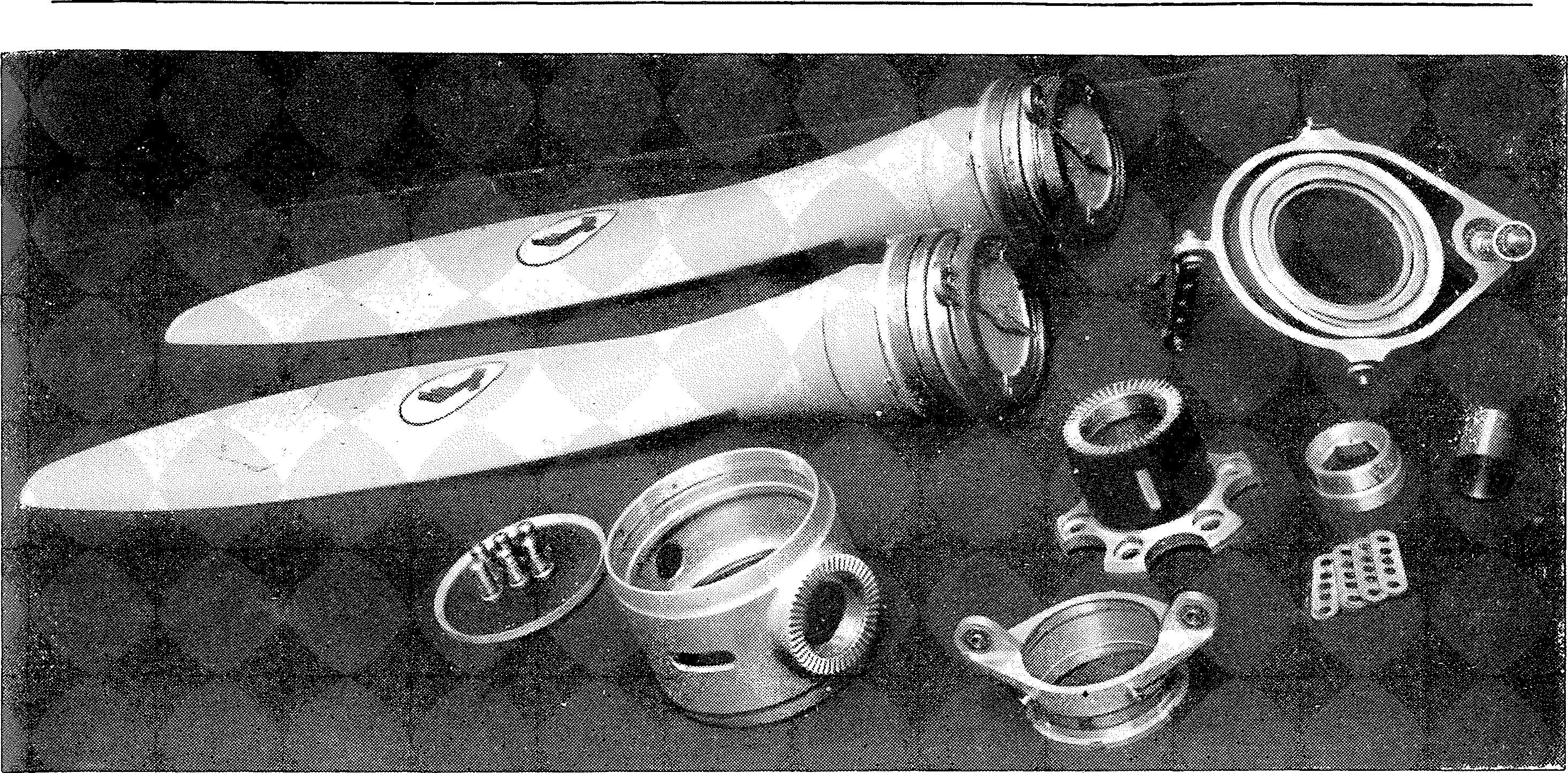

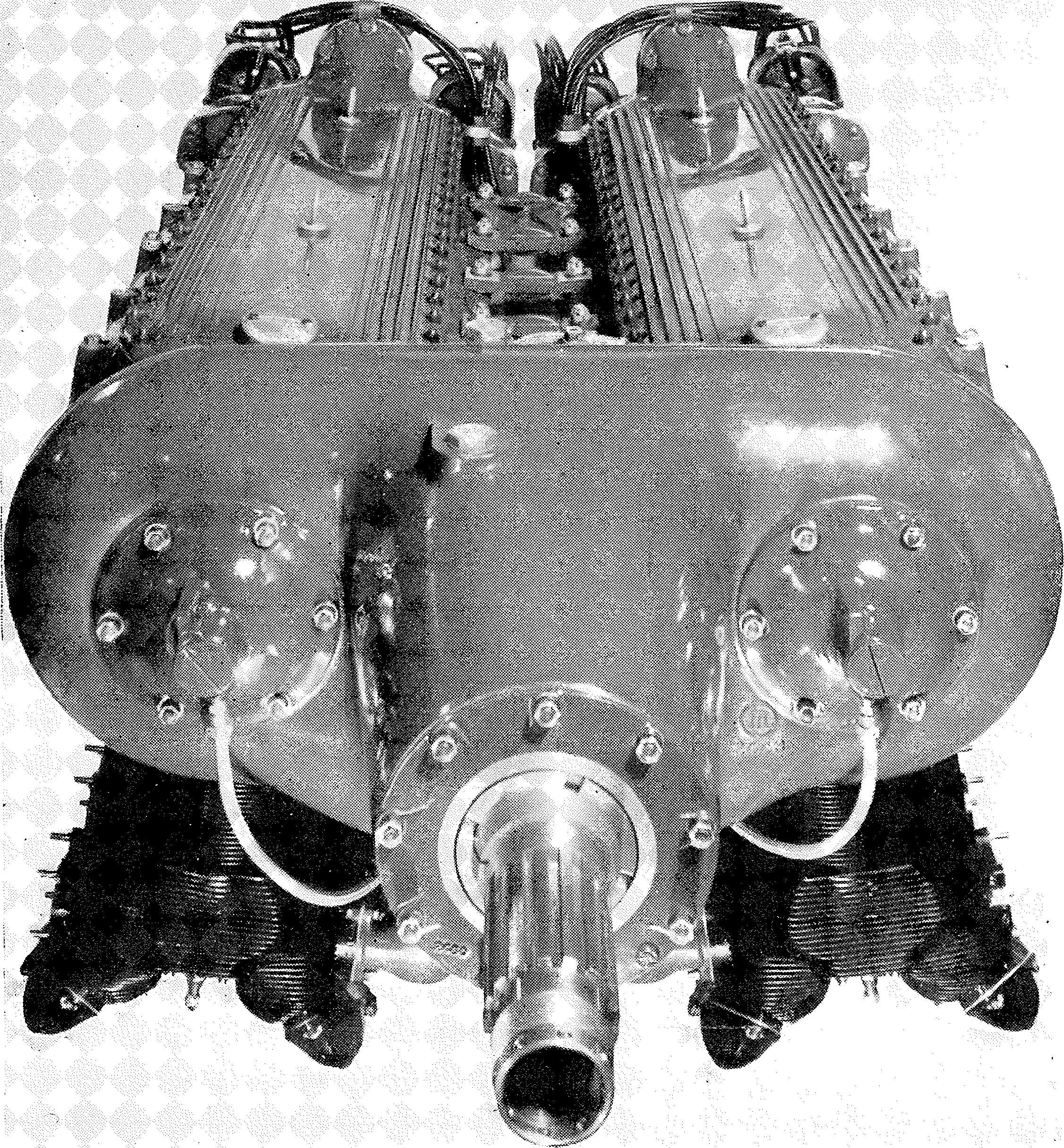

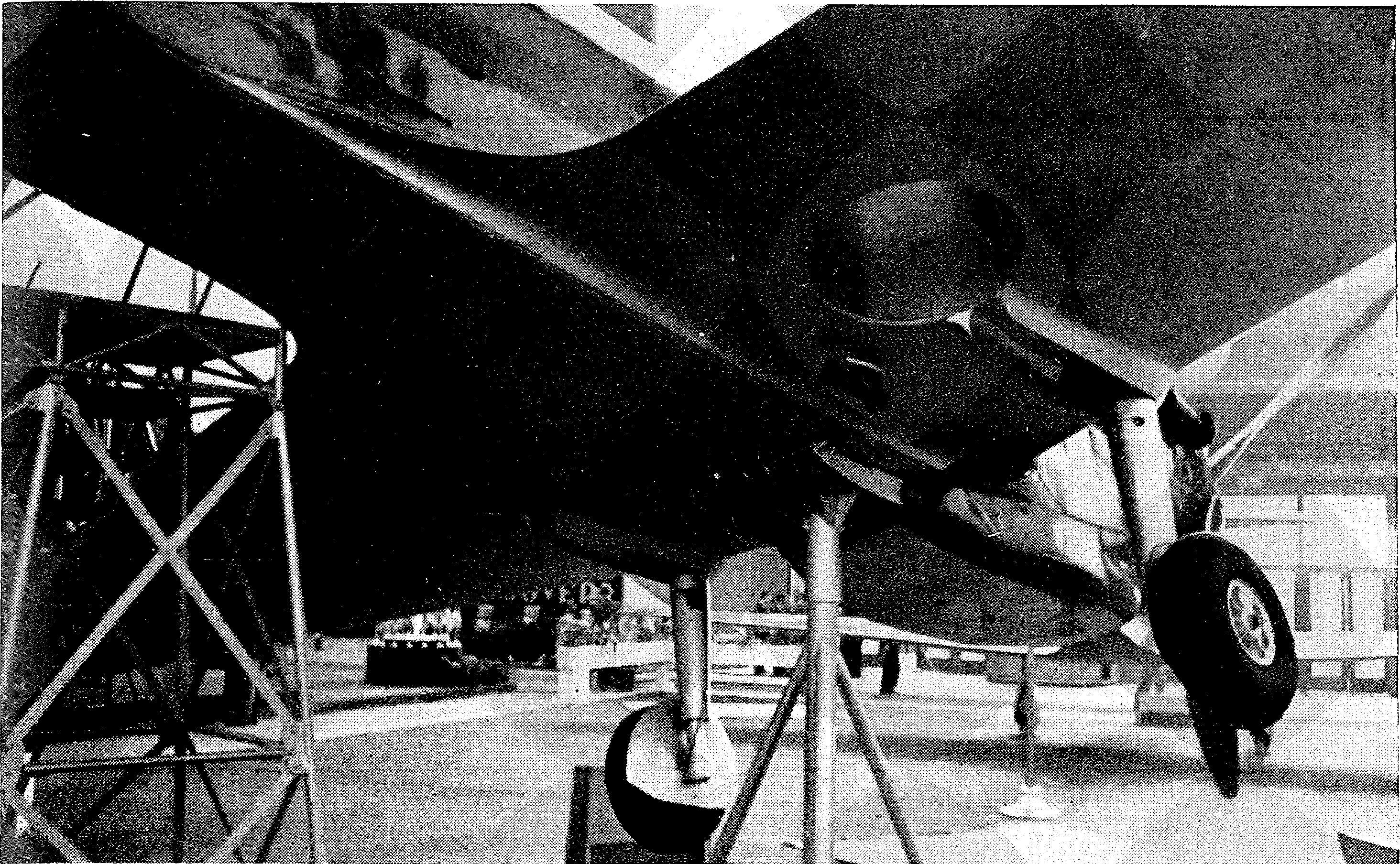

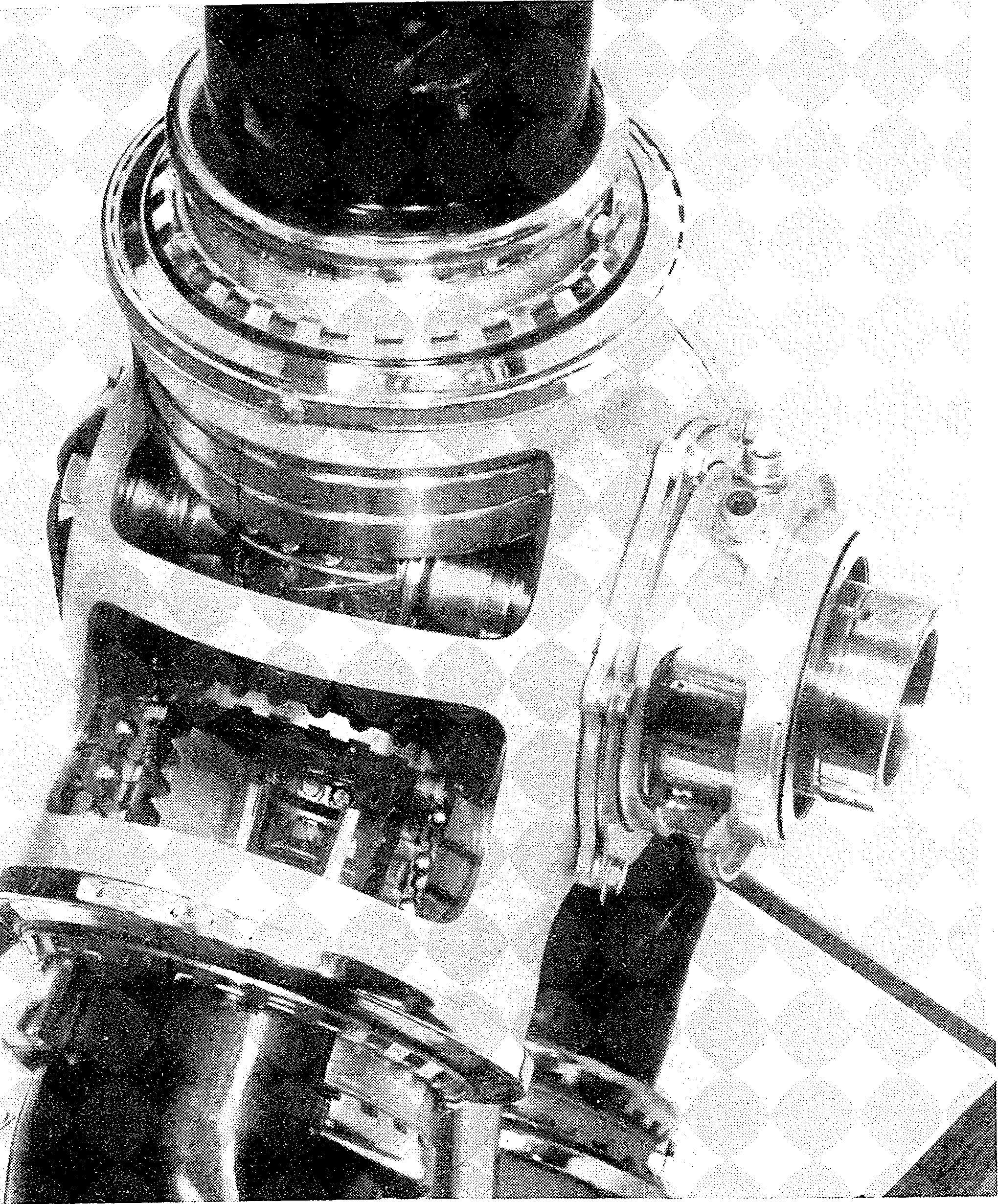

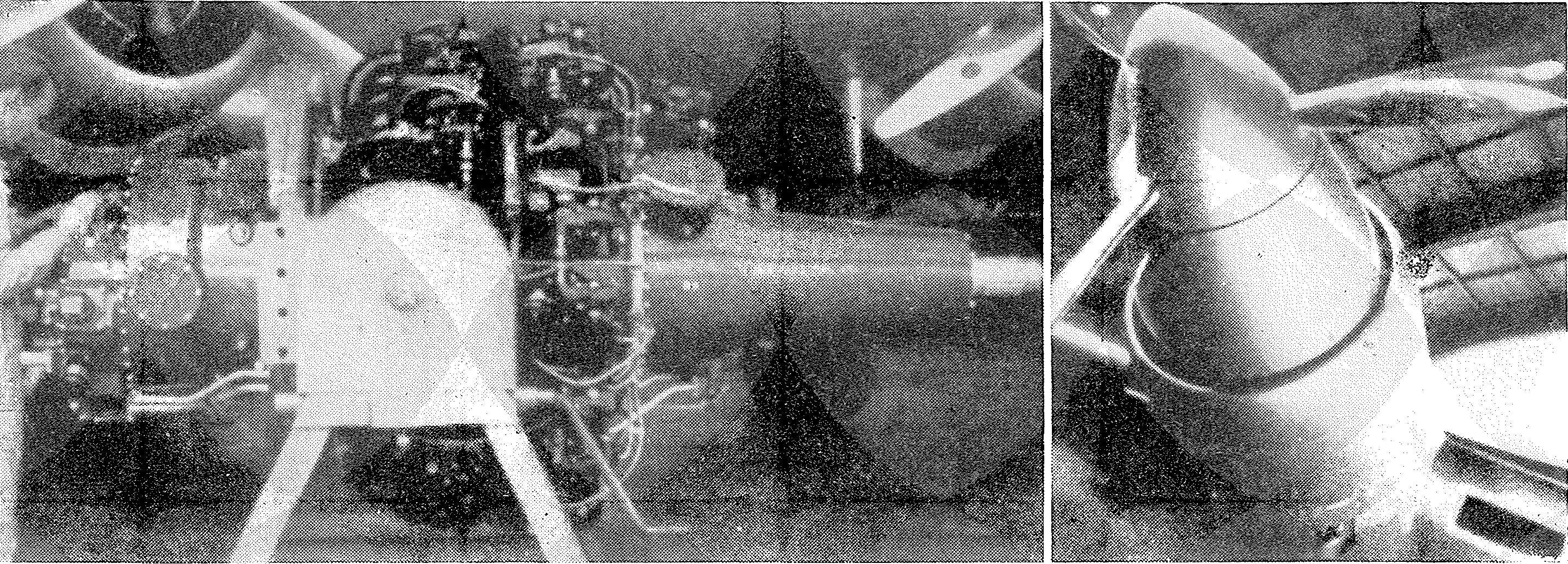

Wright Doppelstern Cyclone 1500 PS für Curtiss-Wright CW 20 Zweimotor als einbaufertiges Aggregat auf einem Sonder-Versuchsstand, bevor es in die fertige Zelle eingebaut wird. Betriebsstoffbehälter des Curtiss-Wright 20, 1300 1, im Vergleich mit einem Curtiss 19 R Jagdflugzeug. (Diese Tanks sind in den äußeren Flügelstücken untergebracht.) Archiv Flugsport

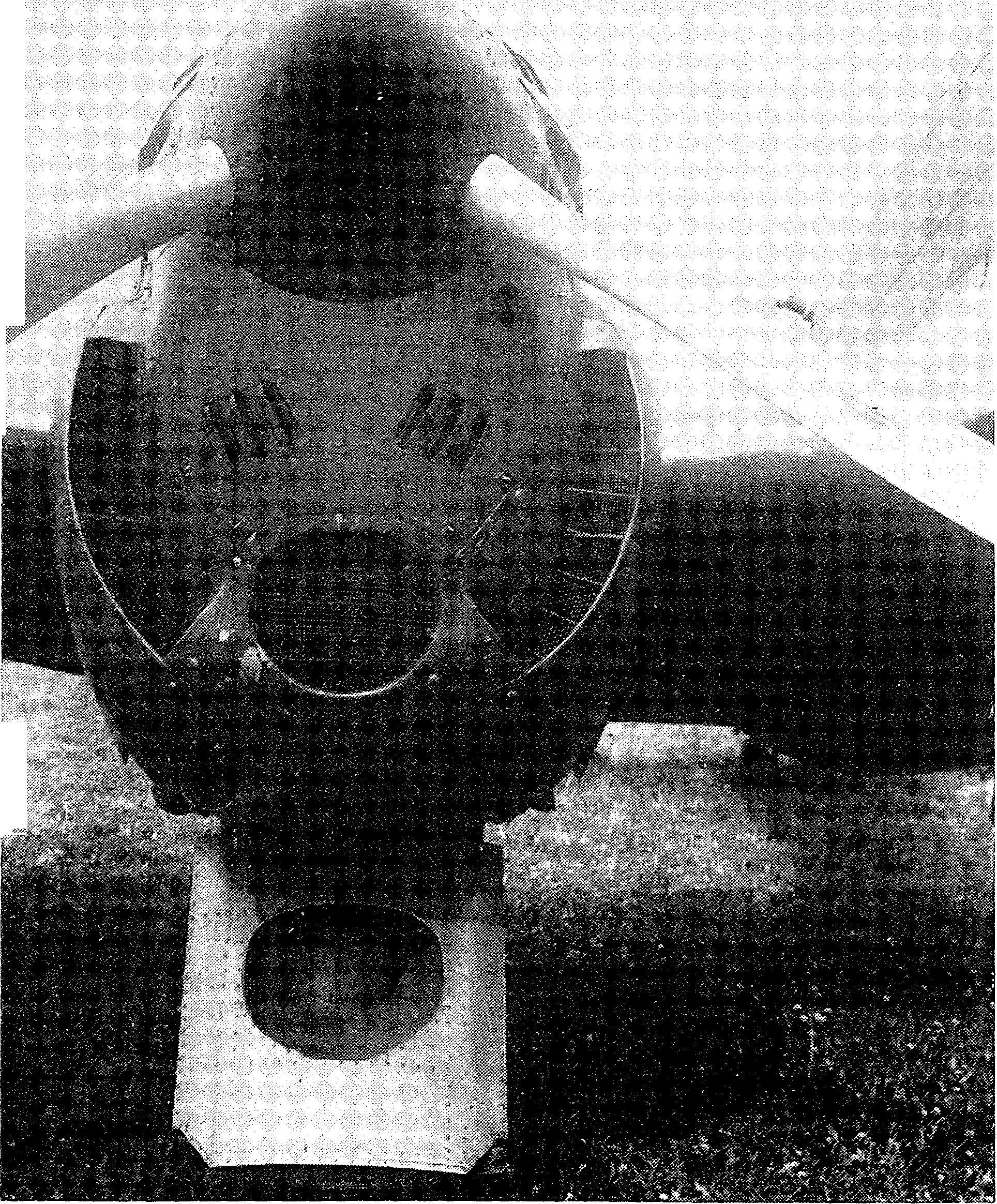

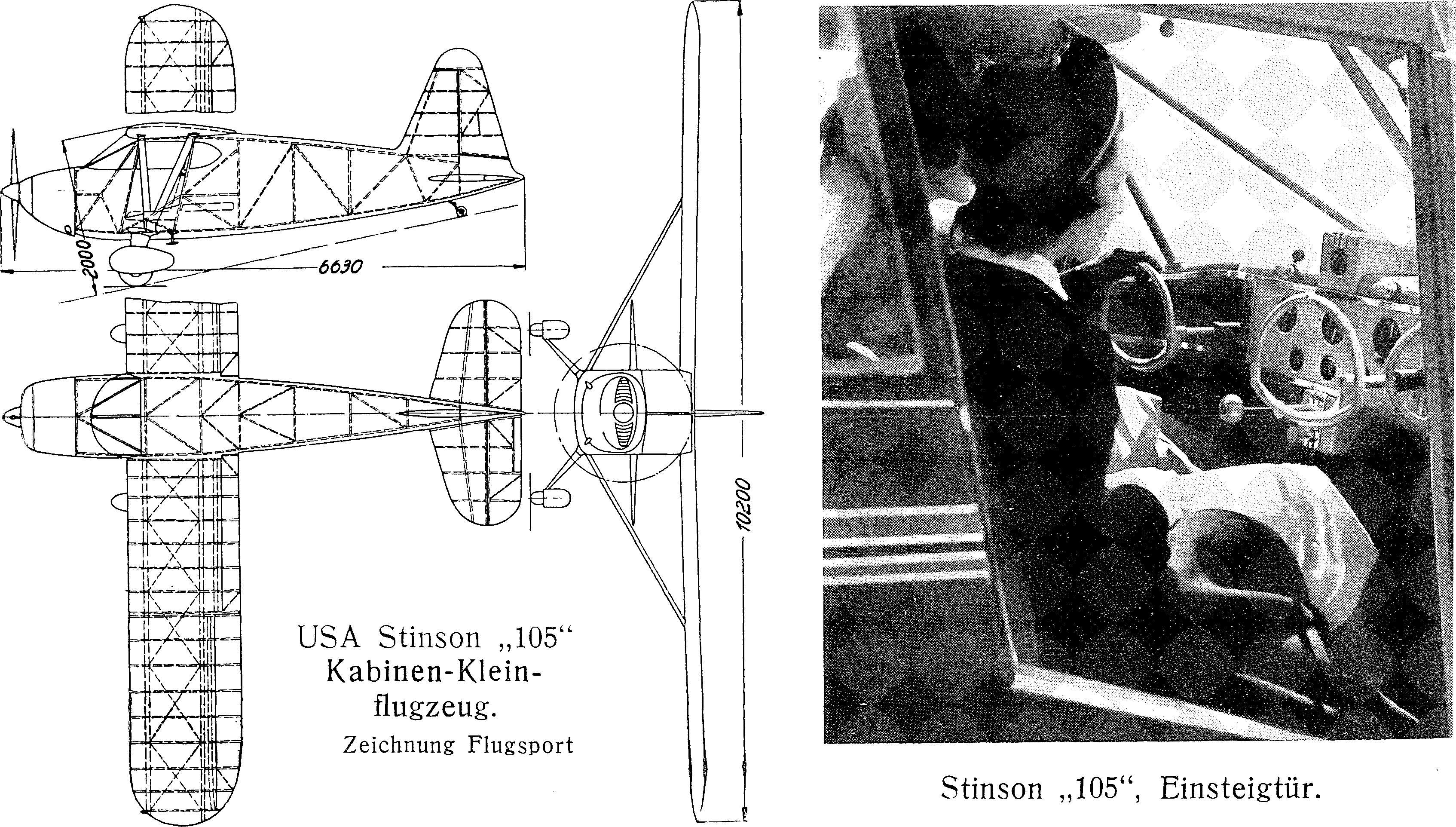

Links: Motorverkleidung für den doppelreihigen Wright Cyclone 1500 PS.

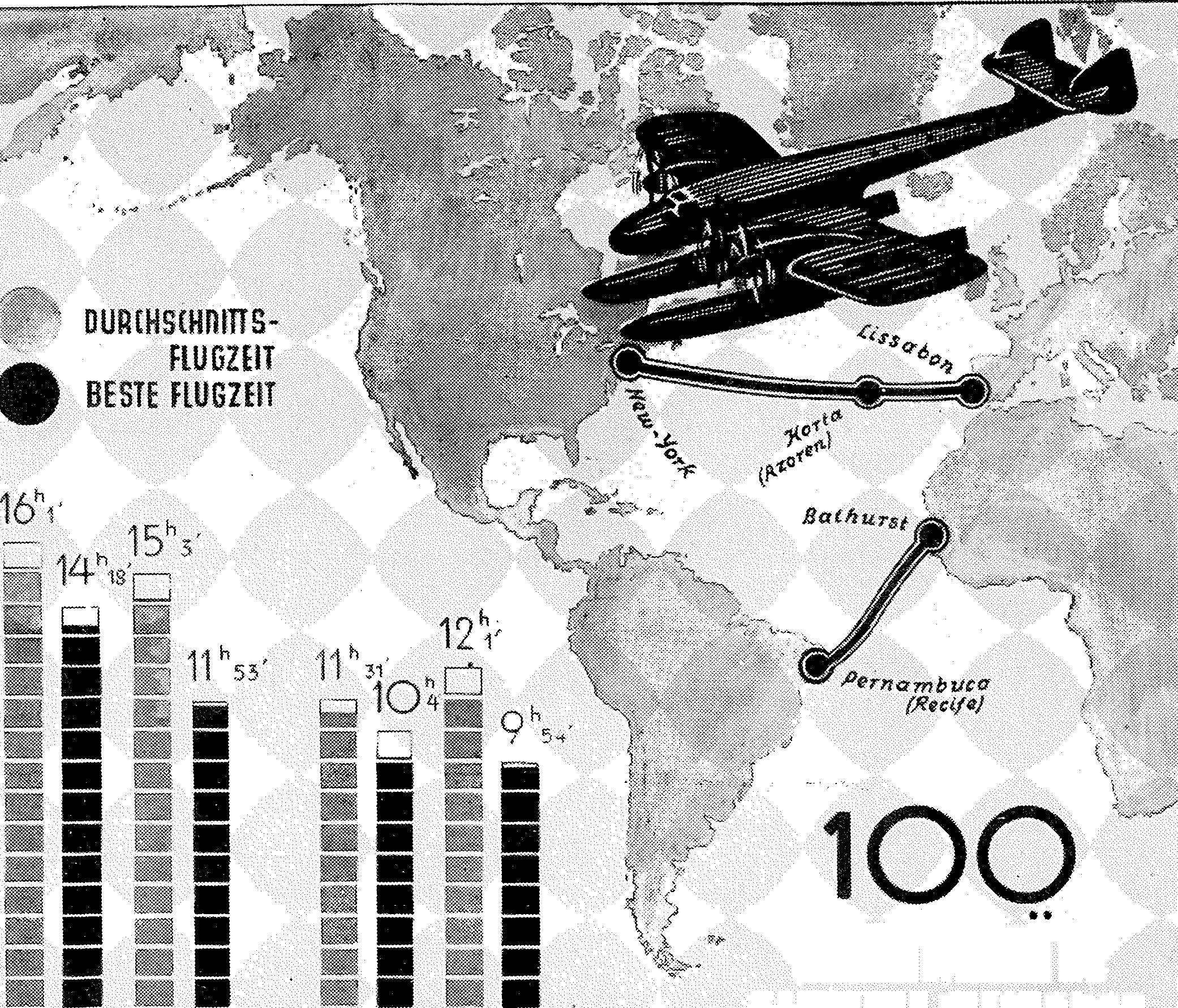

Reichweite mehrmotoriger Verkehrsflugzeuge.

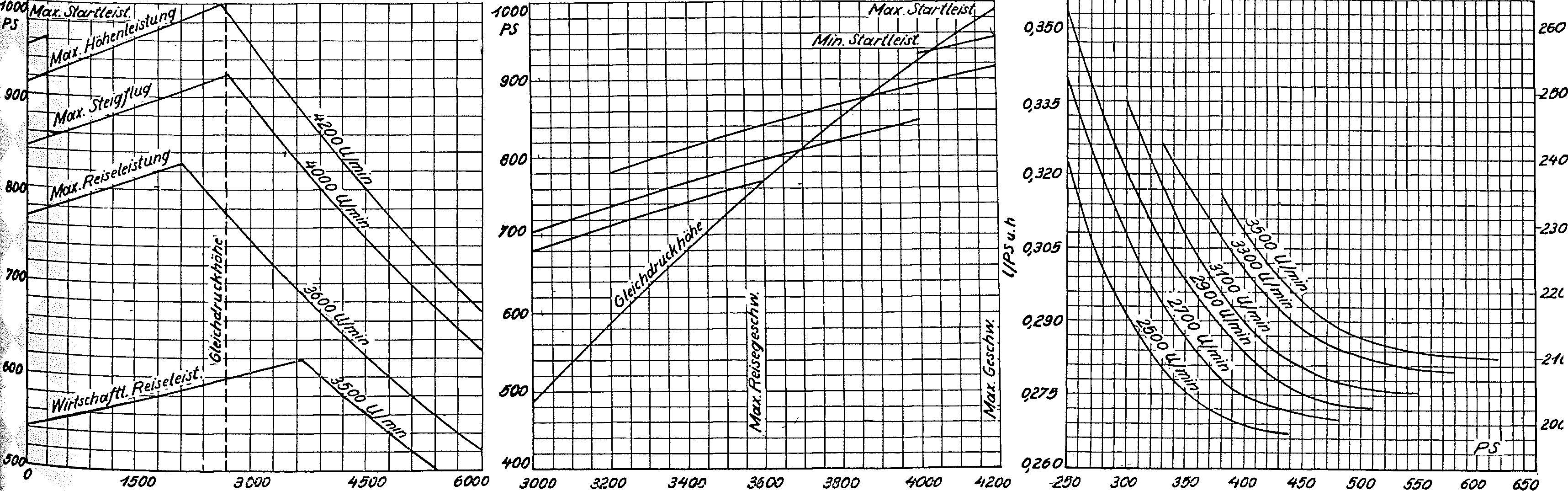

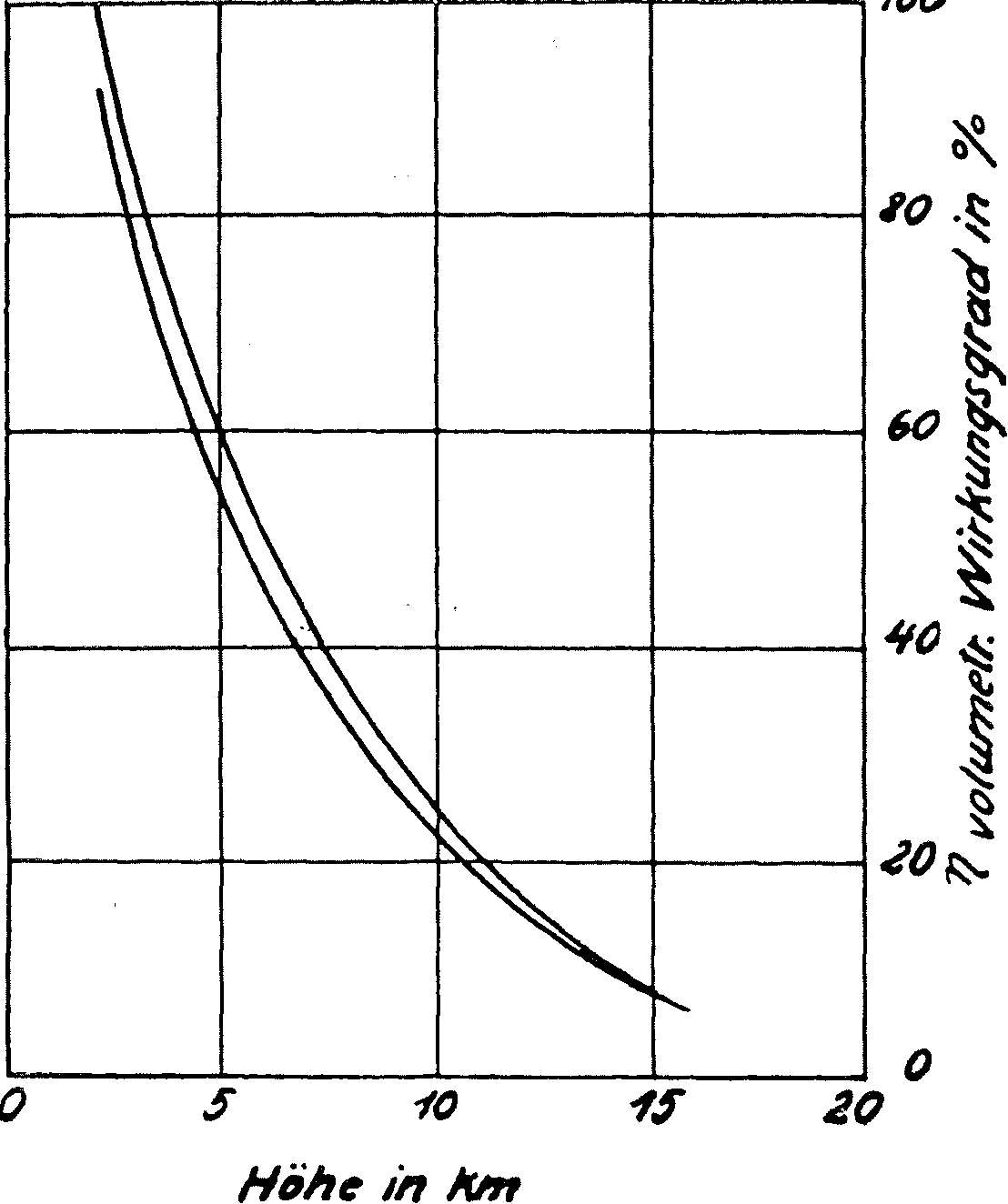

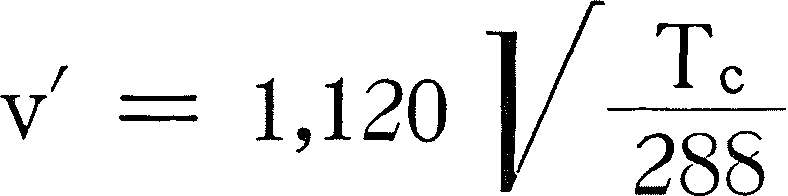

In der Zeitschrift „Aviation" bringt Schairer eine in mehrfacher Hinsicht interessante Reichweitenberechnung, bei der auf die Charakteristik moderner Triebwerke (Ladermotoren und Versteilschraube) näher eingegangen wird. Als Beispiel wurde ein Flugzeug angeführt, das ziemlich genau der Douglas DC4 entspricht.

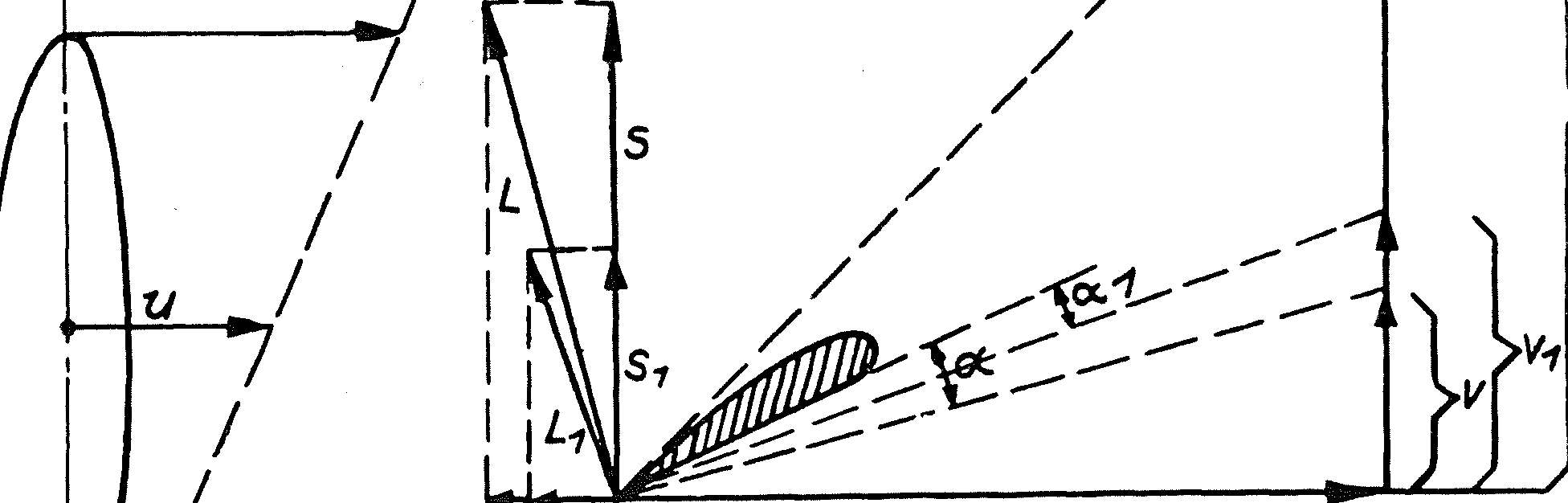

Der Schubleistungsbedarf eines Flugzeuges ist bestimmt durch S = cw * q ϖ F. Den Propellerschub kann man aus dem Propellerbelastungsgrad Cs = S/qFs *) ermitteln. Hiermit wird cs =cw F/Fs.

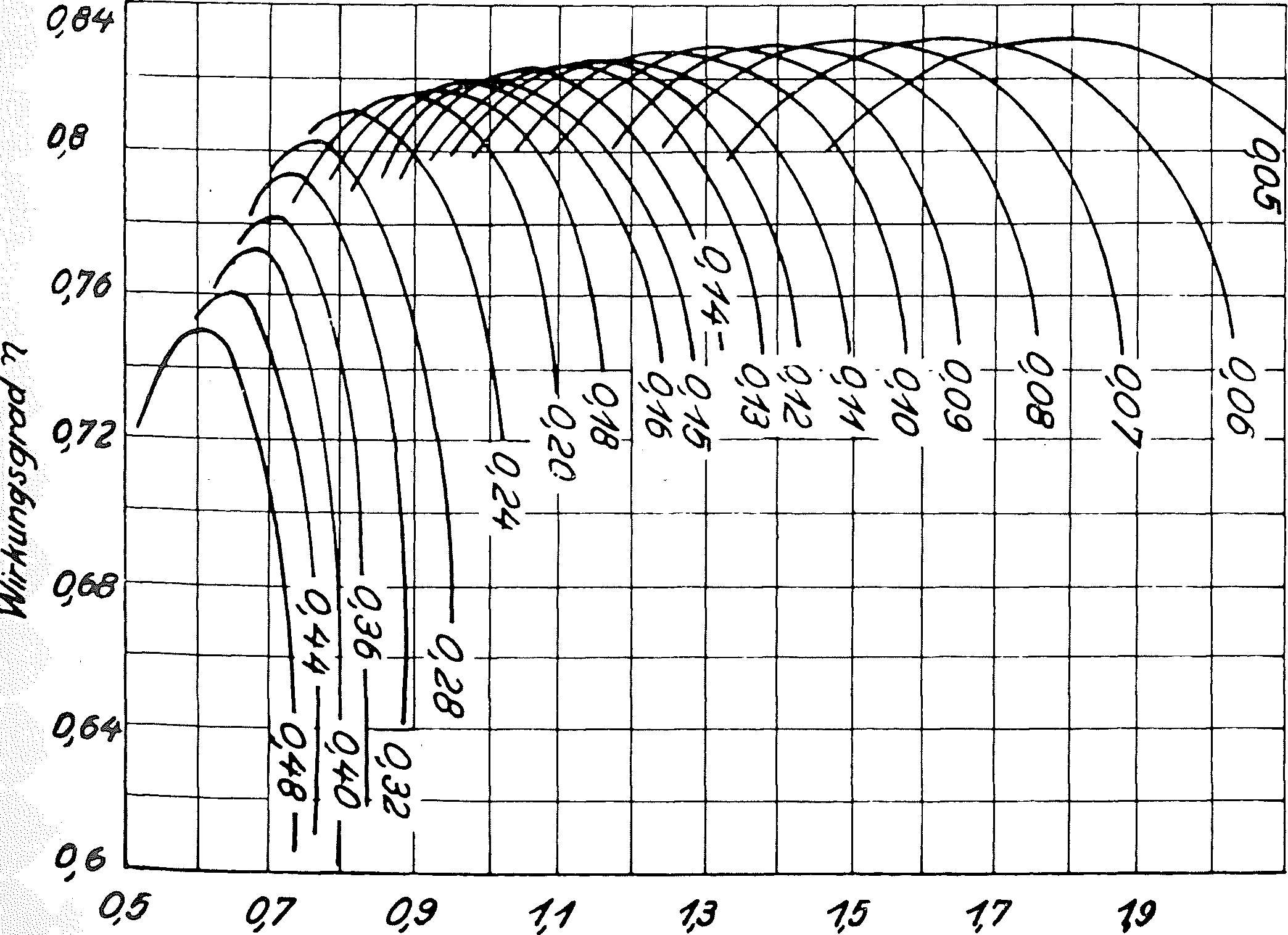

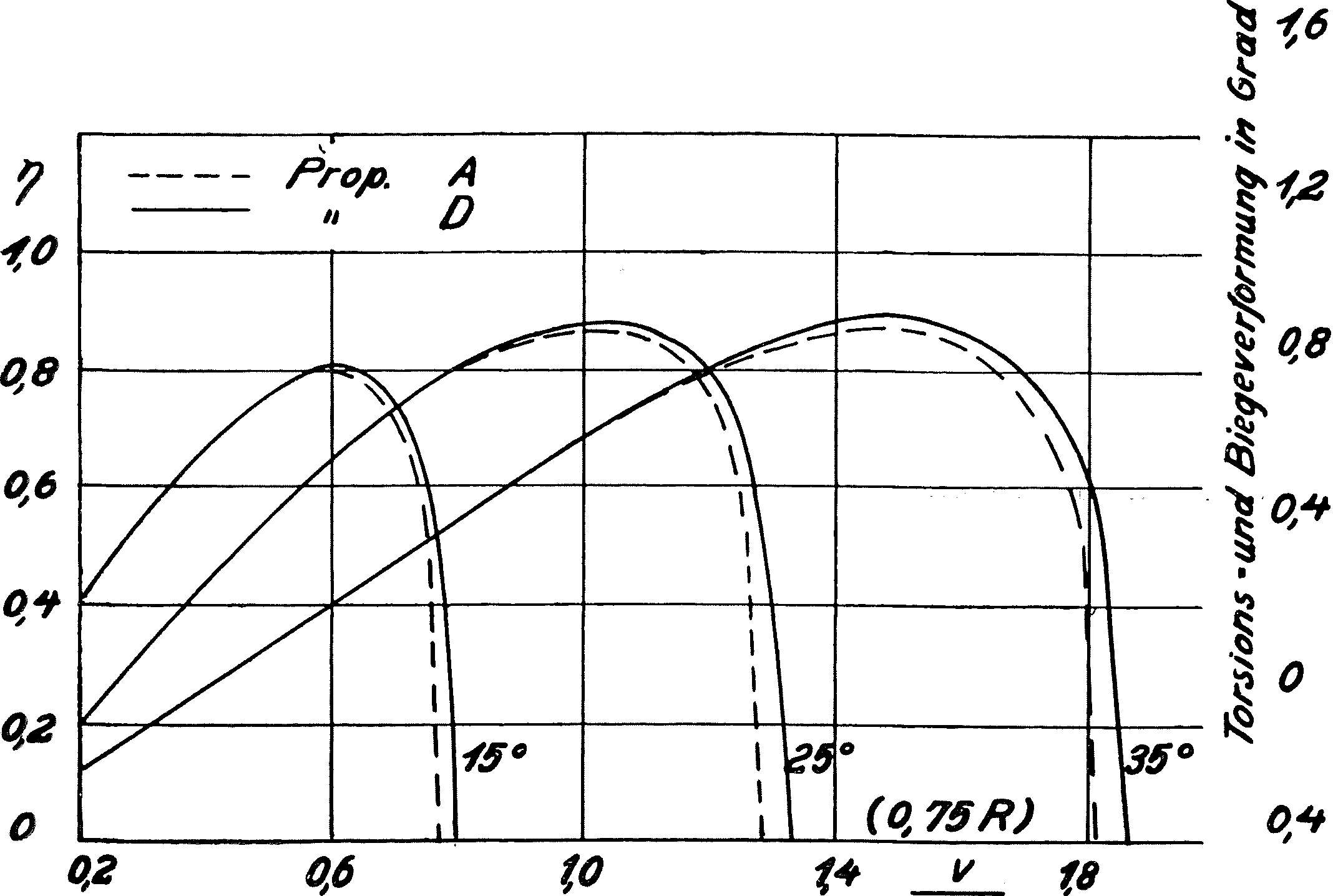

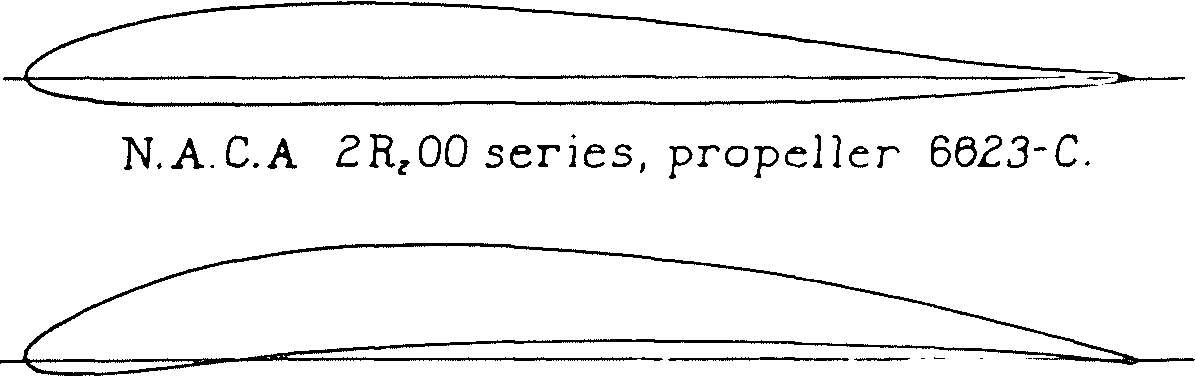

Da das Verhältnis der Flügelfläche zur gesamten Schraubenkreisfläche F/Fs für jedes Flugzeug eine Konstante ist, kann man der Schraube für jeden Flugzustand einen bestimmten cs-Wert zuordnen. Trägt man, wie in Abb. 1 gezeigt, den Belastungsgrad als Parameter über dem Fortschrittsgrad und Wirkungsgrad auf, so erhält man Kurven, die mit ihrem Optimum für jeden (aus obiger Beziehung durch cw festgelegten) cs-Wert einen ganz bestimmten Fortschrittsgrad, d.h. Drehzahl vorschreiben. Man erkennt also, daß man beim Ausfliegen eines modernen Flugzeuges auf Reichweite mit der Verstellschraube die günstigste Drehzahl möglichst exakt einhalten muß.

Die Daten des Flugzeuges sind folgende: Vier Motoren zu je 1000 PS bei 2500 U/min in 2,4 km Höhe, Spannweite 42,5 m, Flächeninhalt 186 m2, Fluggew. 27,2 t, Zuladung 11 t. Sämtliche Reichweiten

gelten für Volldruckhöhe, ohne Wind und ohne Start und Landung, Steig-und Gleitflug.

Abb. 1. Belastungsgrad als Parameter über dem Fortschritts- und Wirkungsgrad.

*) Ueber die Bedeutung des Belastungsgrades von Luftschrauben siehe auch „Flugsport" 1935, Nr. 23, Seite 532.

Abb. 2. Spez. Reichweiten bei drei verschiedenen Fluggewichten. Man beachte, daß bei hohen Fluggewichten das Geschwindigkeitsoptimum sehr flach verläuft, d. h. Reisegeschwindigkeit von 280—300 km/h zulässig sind ohne wesentlich an Reichweite zu verschenken. Bei leergeflogener Maschine gilt das Gegenteil; Stillsetzen von zwei der 4 Motoren lohnt sich.

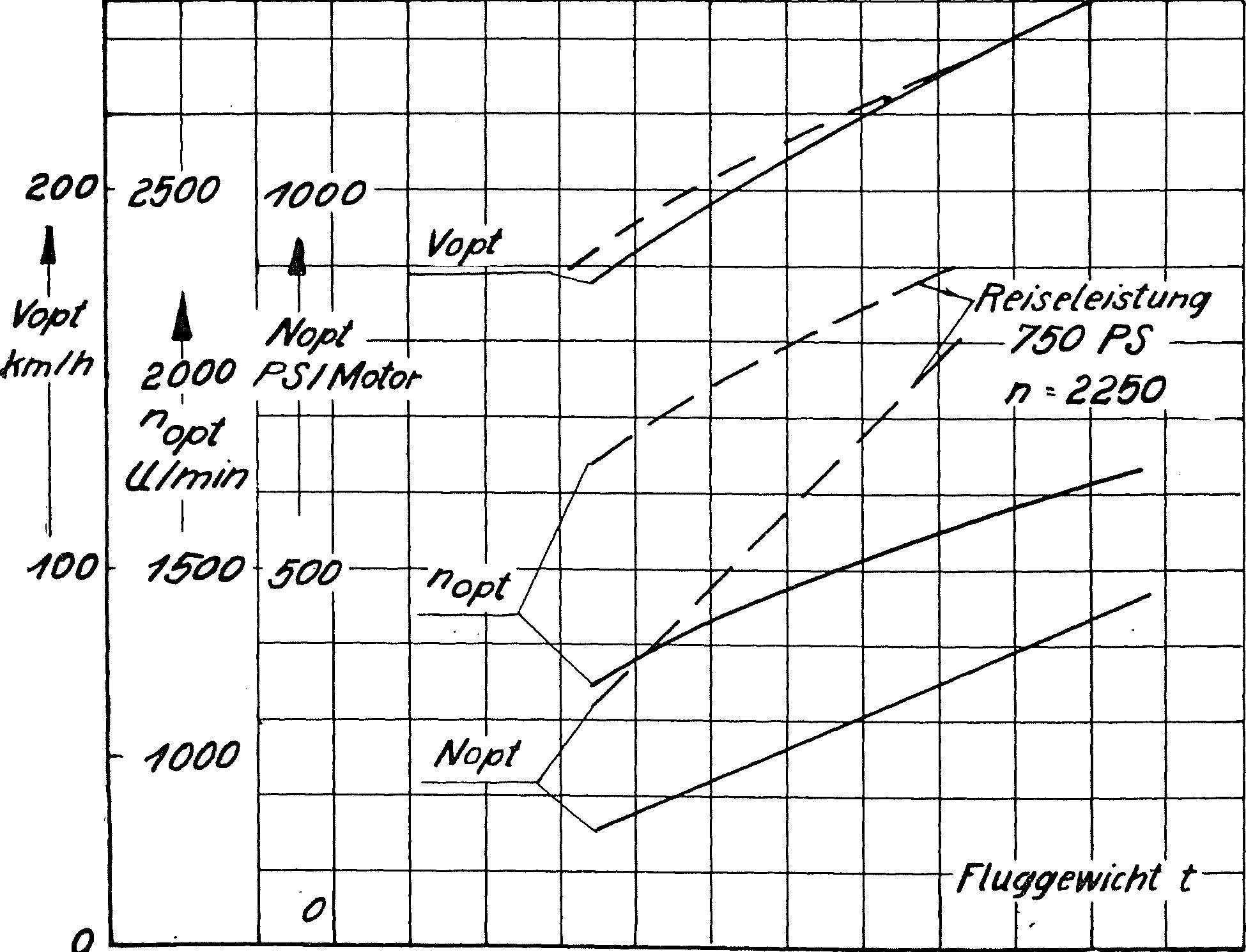

400 200 $00 <VOO

In Abb. 2 sind die spezifischen Reichweiten bei drei verschiedenen Gewichten angegeben. Da mit zunehmendem Belastungsgrad der Schraube der Propellerwirkungsgrad abnimmt und bei starker Drosselung des Motors der Brennstoffverbrauch wieder ansteigt, liegen die günstigsten Geschwindigkeiten v0Pt durchweg um 20—25 km/h höher als der Geschwindigkeit der besten Gleitzahl entspricht. Bei Fluggewichten unter 20 t wird die Drosselung der Motoren so stark, daß es sich lohnt, zwei Motoren stillzusetzen. Für den Fall des Zwei-motorenfluges wurde der Widerstand der beiden in Segelstellung befindlichen Schrauben berücksichtigt. Abb. 3 zeigt, daß man beim Drosseln während des Fluges eher mit der Propellerverstellung die Drehzahl begrenzen soll, als mit dem Gashebel den Ladedruck zu stark zu drosseln. Schließlich laufen die Motoren beim Zweimotorenflug (unter 22 t) mit höheren Drehzahlen und annähernd Reiseleistung.

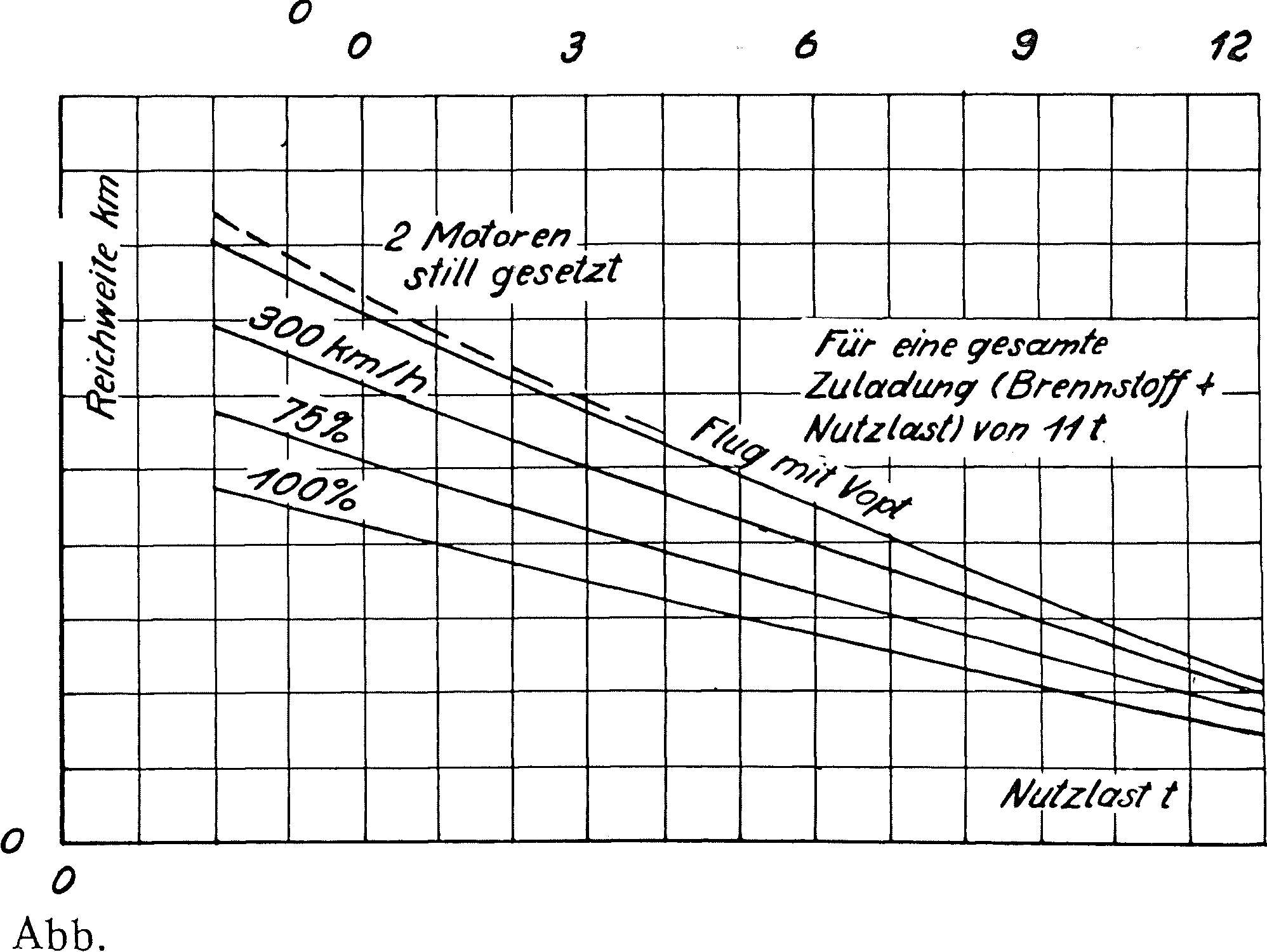

Obwohl der Gewinn an Reichweite beim Zweimotorenflug naturgemäß klein ist, können durch geringe Laufzeiten des Triebwerks die Flugstunden zwischen den Triebwerksüberholungszeiten erhöht werden. Abb. 4 und 5 zeigen die Reichweiten für fünf verschiedene Flugzustände. Man erkennt, daß bei einem ausgesprochenen Fernflug ohne Nutzlast (Abb. 4) durch exaktes Fliegen, am Schluß mit zwei Motoren, die Reichweite gegenüber einem Flug mit Reiseleistung (75%) um fast 50% verbessert werden kann. Bei 8 t Zuladung dagegen beträgt dieser Gewinn nur noch knapp 25%.

Abb. 3. Drehzahlen und Motorleistungen für das Ausfliegen der größten Reichweite. Man muß beim Fliegen mit 4 Motoren die Drehzahl durch Propellerverstellung stark herabregulieren; d. h. der Ladedruck fällt wesentlich langsamer ab als bei fester Schraube. Beim Flug mit riur 2 Motoren (gestrichelte Kurven) laufen diese zu Beginn mit Reiseleistung und zum Schluß immer noch mit etwa der gleichen Drehzahl wie beim 4-Mo-torenflug mit vollem Fluggewicht.

O 40 20 30

|

-f 4 |

1 1 1 1 |

|||||||||||||

|

13,6 |

||||||||||||||

|

2Q< |

||||||||||||||

|

< |

||||||||||||||

|

I 2%2 |

||||||||||||||

|

7 Lt |

||||||||||||||

|

40C |

||||||||||||||

|

-— |

eseti |

|||||||||||||

|

V h |

||||||||||||||

10OOO

8000

Abb. 4. Reichweiten des Flugzeuges für verschiedene Brennstoffmengen, äooo Startgewicht jeweils 27,2 t. Wie schon Abb. 2 zeigte, lohnt sich ein Ausfliegen mit vopt erst ab etwa 4000 4000 km Reichweite. Gestrichelt der geringe Gewinn durch 2-Motorenflug.

ZOOO

|

1 1 2 fl/fntnr/>n |

/ J |

||||||||||

|

1 |

gfes |

etzt |

V |

||||||||

|

1 |

|||||||||||

|

1 |

(gm |

Oy |

|||||||||

|

i |

Stet |

||||||||||

|

Vorrat t 1,. 1 |

|||||||||||

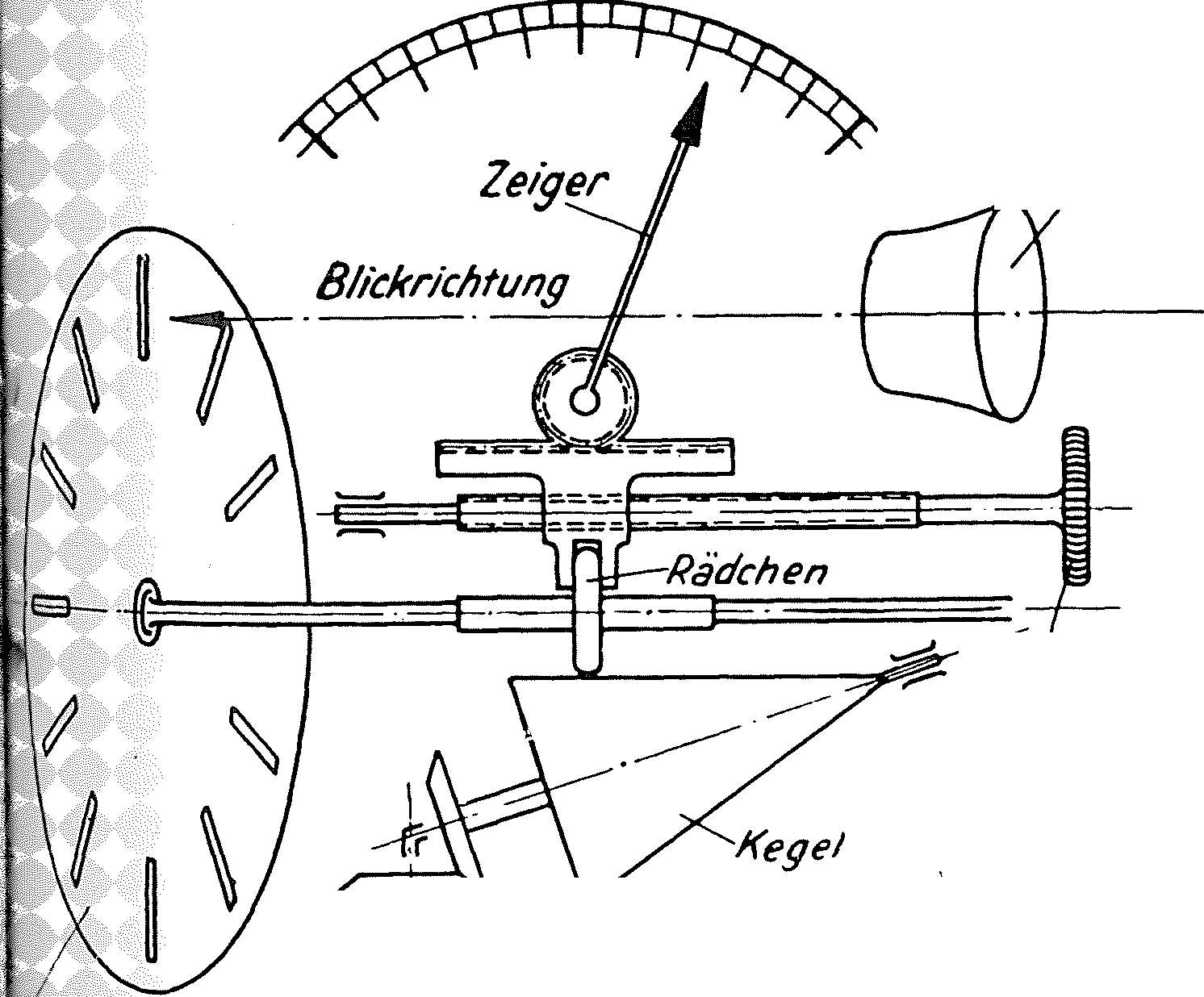

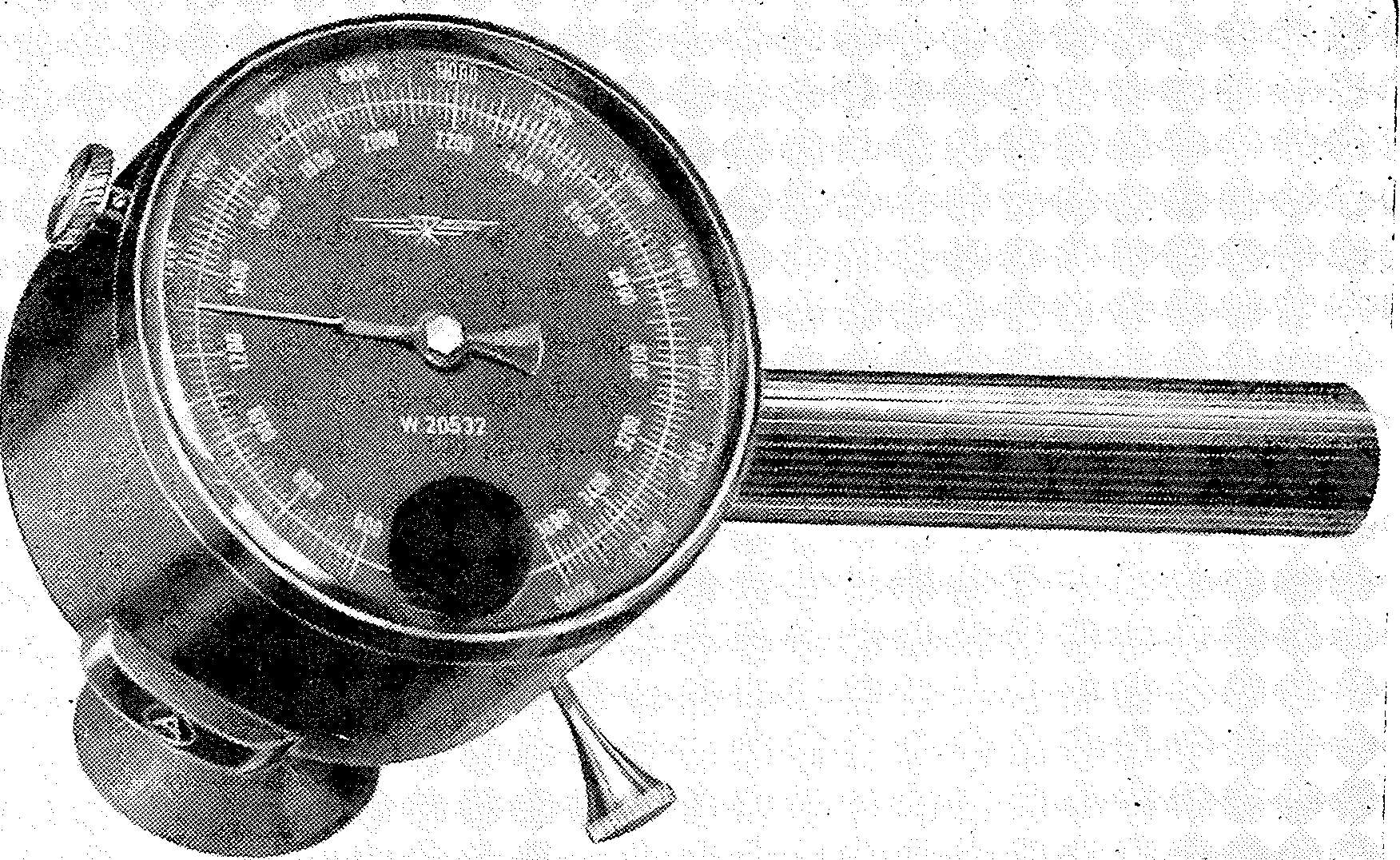

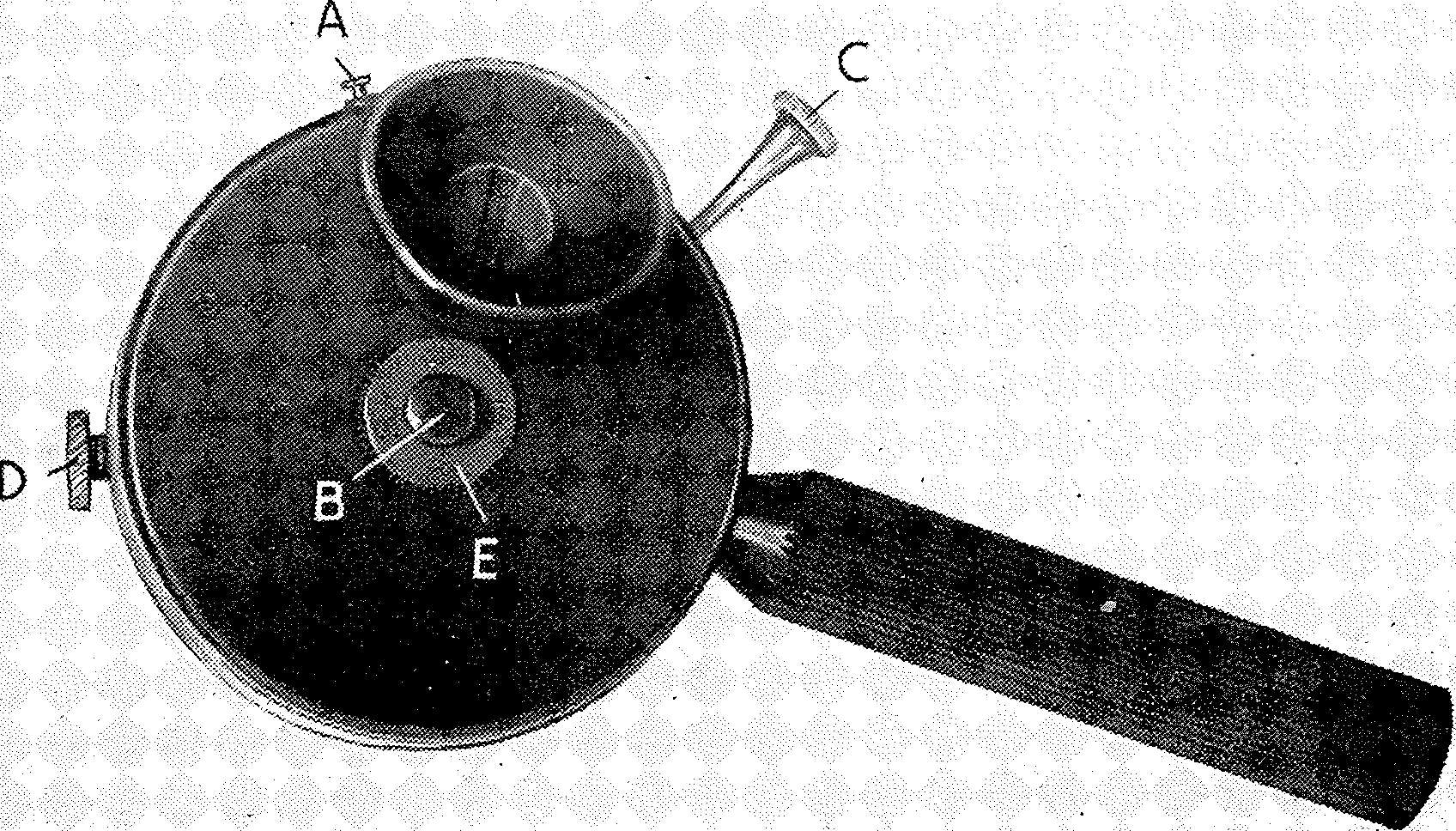

Mit Hilfe einer Drehmomenten-meßnabe und einer

Versteilschraube kann bei bekannten

c -Werten der Zelle der Verlauf des Belastungsgrades, wie er in Abb. 1 aus Windkanalmessungen aufgetragen wurde, durch Flugmessungen für jede interessierende Schraube bestimmt werden.

40000

8000 -

6000

4000

2000

4 2340678

5. Reichweiten für 5 verschiedene Flugzustände über der Nutzlast.

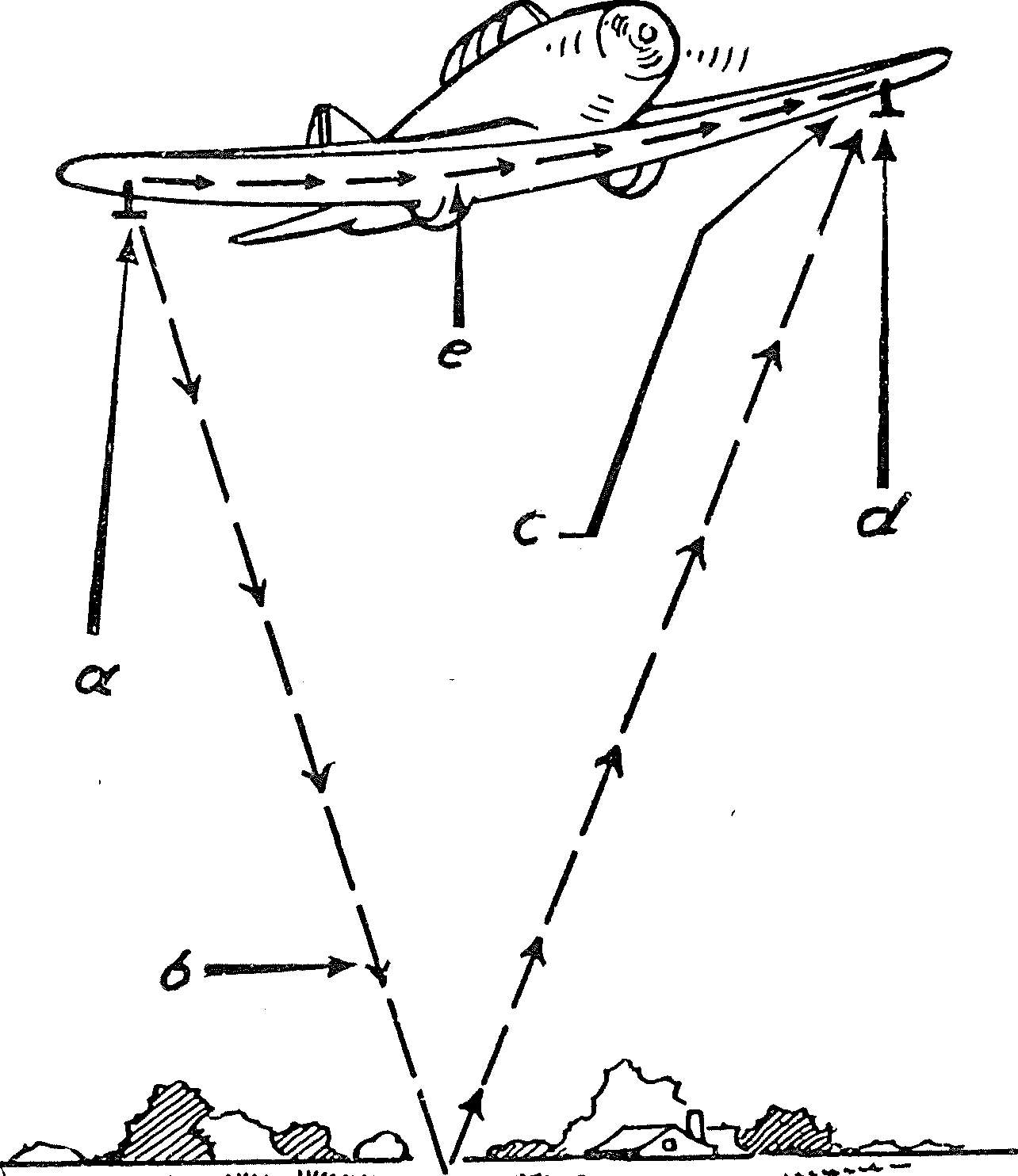

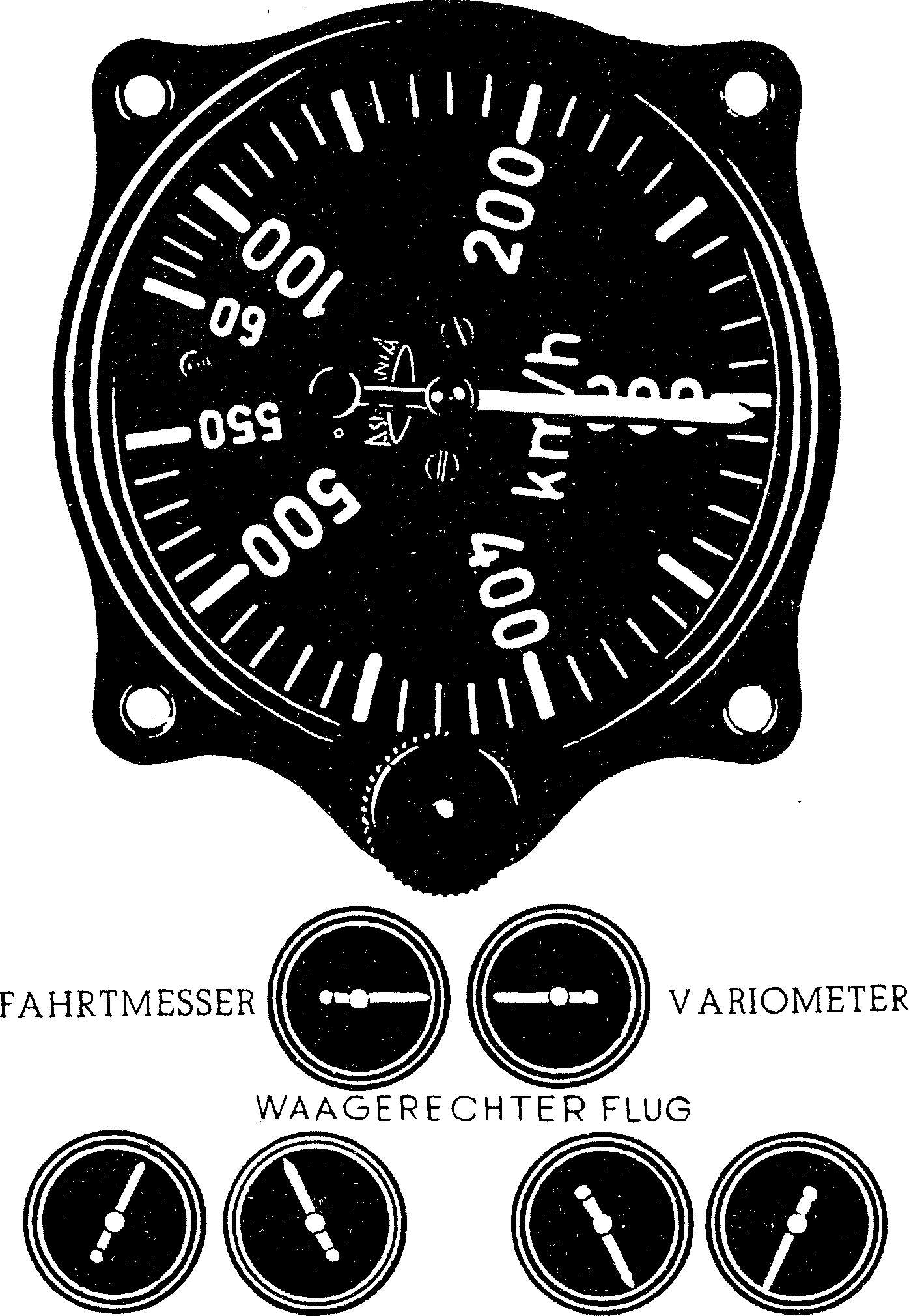

Messung der Fluggeschwindigkeit

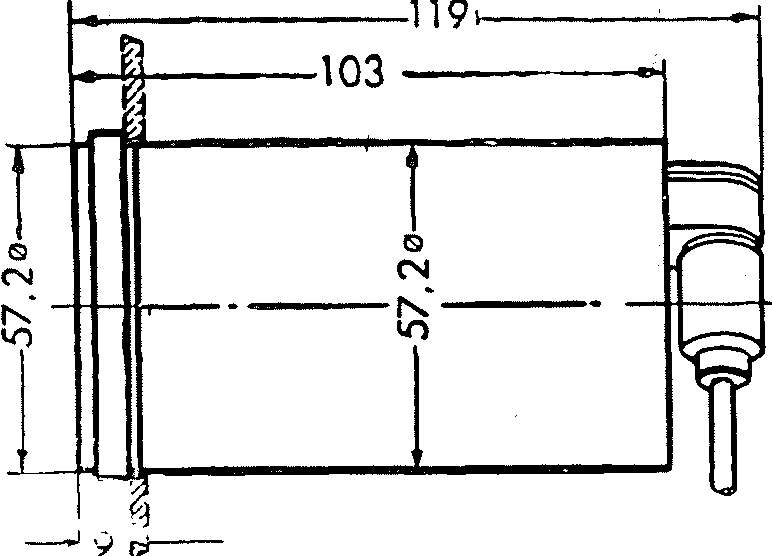

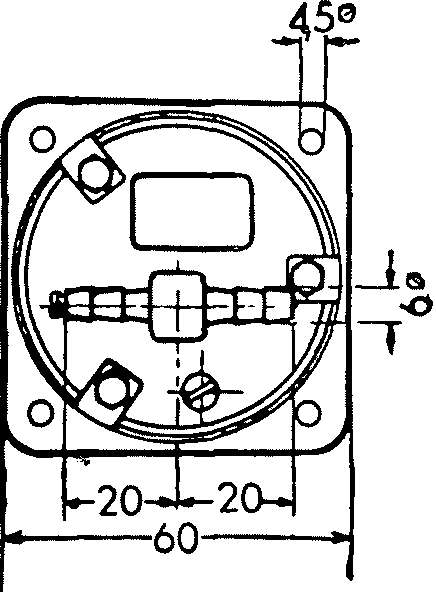

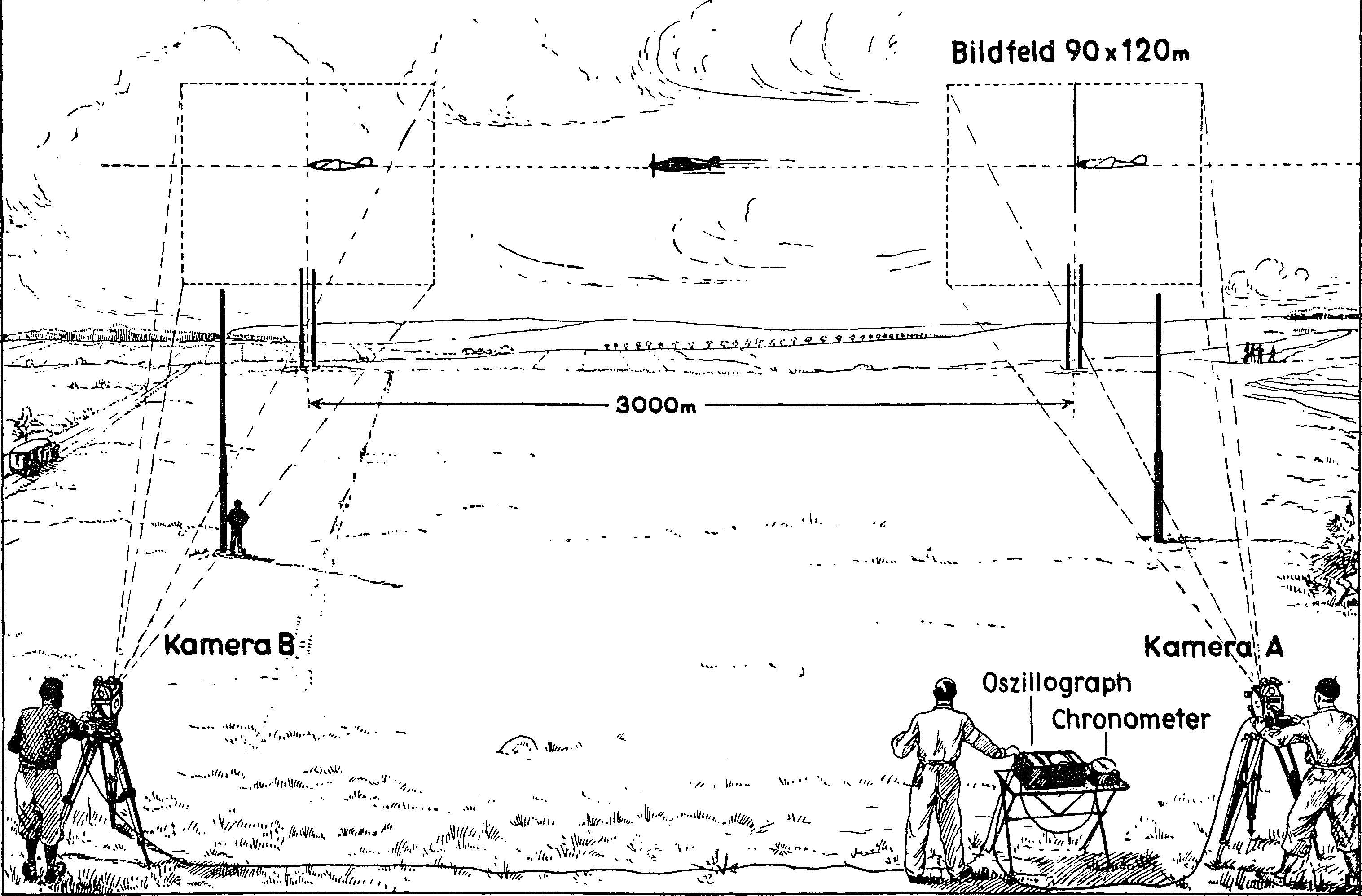

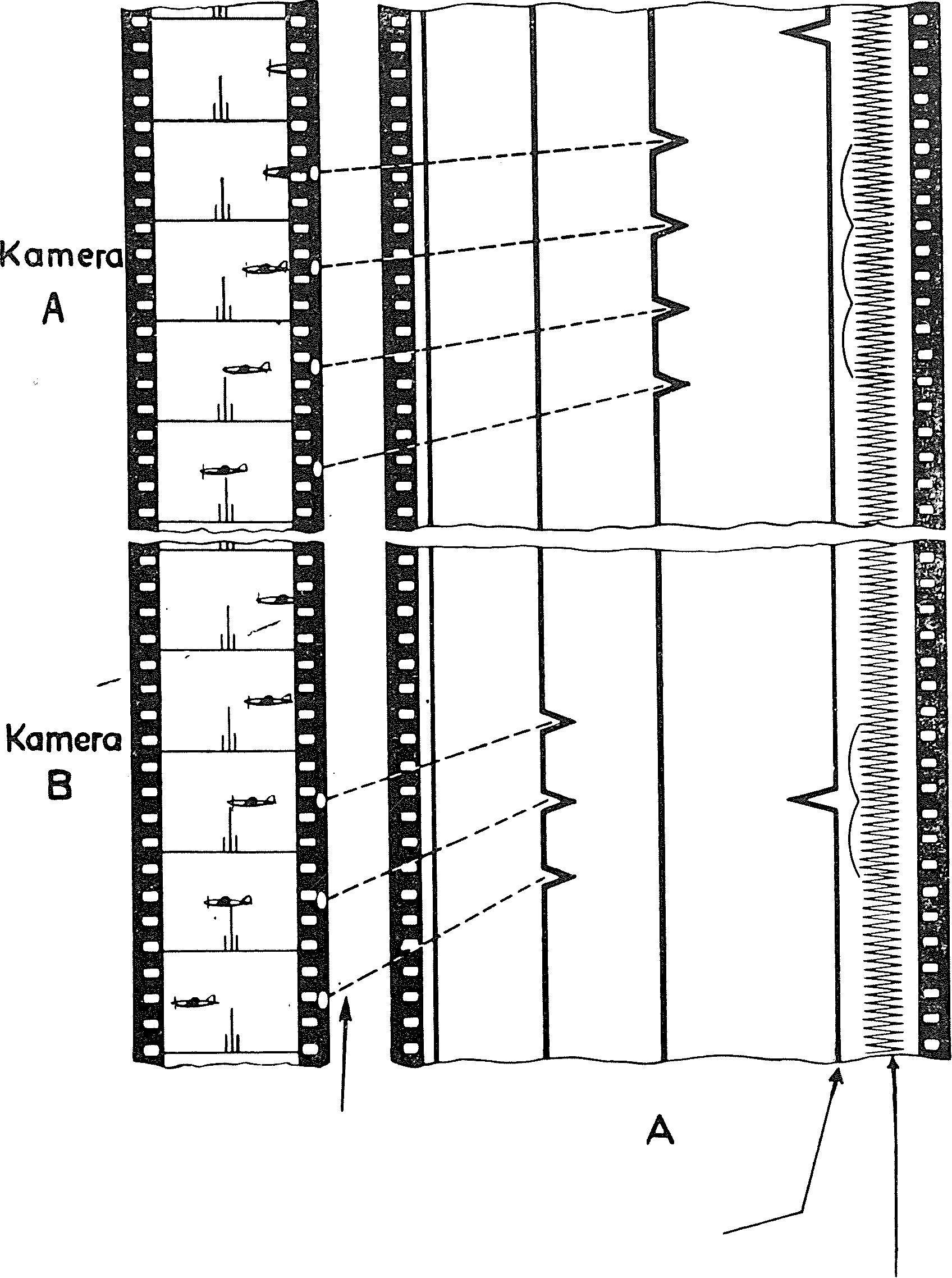

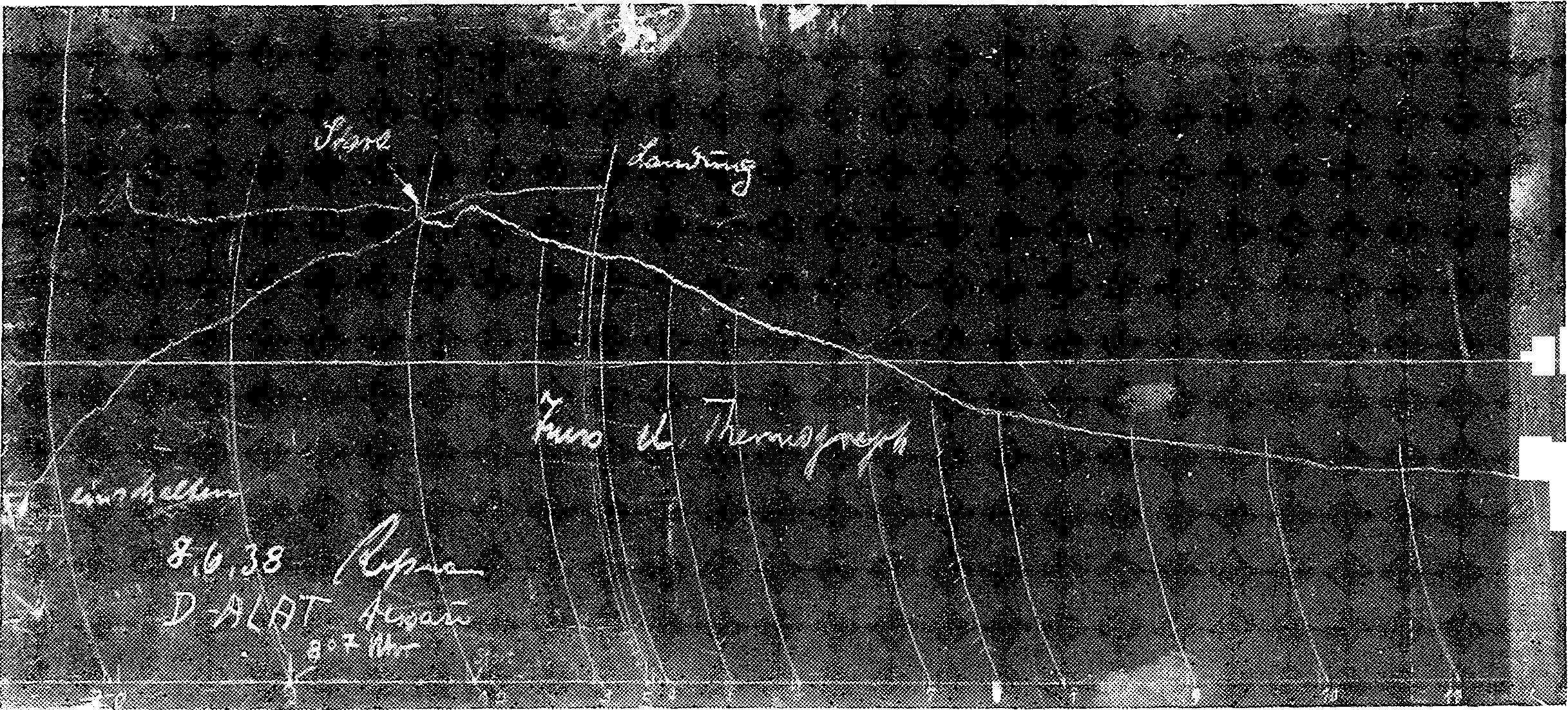

Dr.-Ing. Walter Haag.

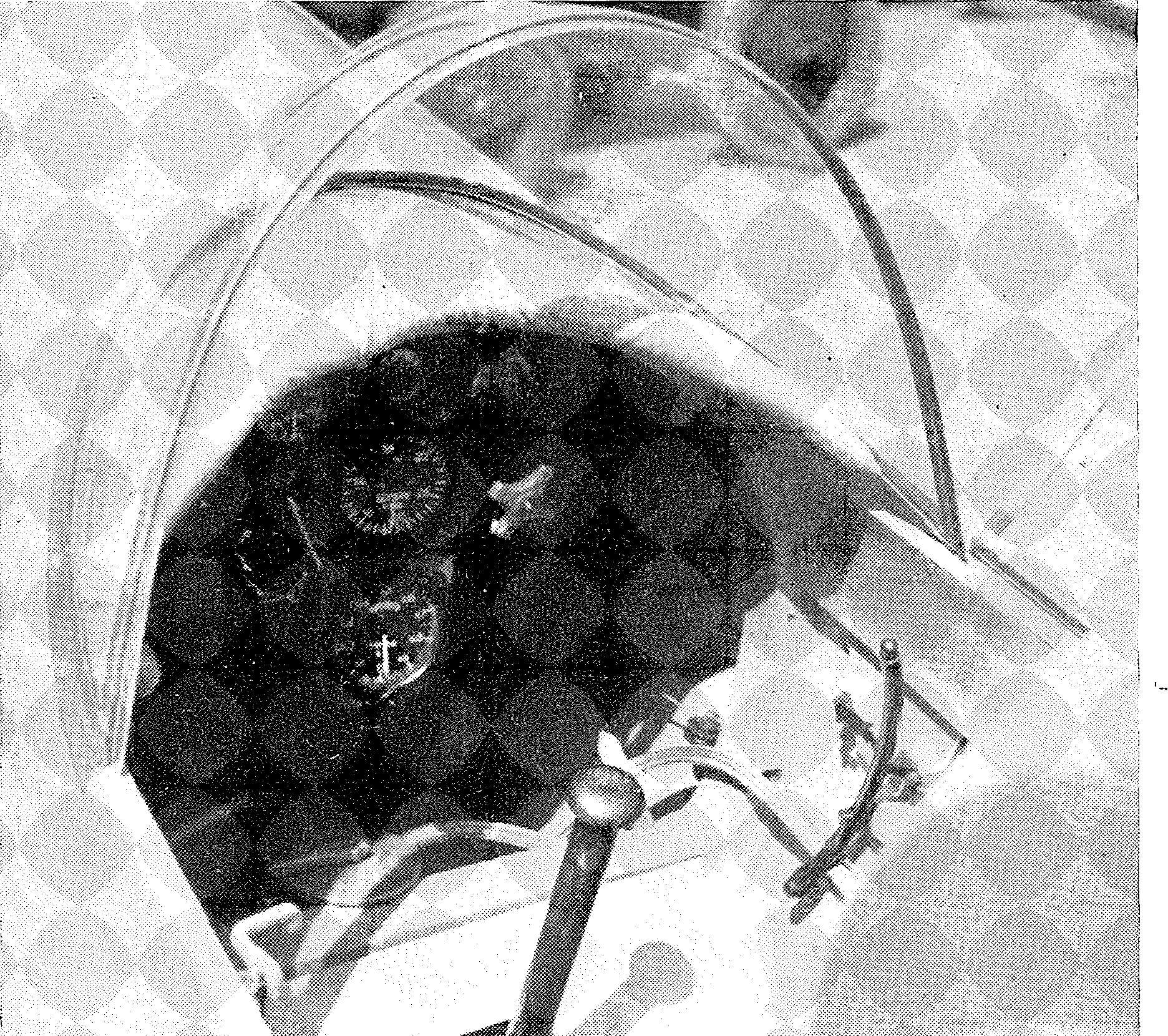

Die Messung der Fluggeschwindigkeit durch Abstoppen einer Meßstrecke wird namentlich bei der Erprobung von Muster-Flugzeugen durchgeführt, zur genauen Ermittlung von Höchst- und Reisegeschwindigkeit, zur Kontrolle der Anzeige des Fahrtmessers, zum Vergleich verschiedener Luftschrauben, sowie zur Ermittlung des Einflusses verschiedener Ausführungsformen auf die Geschwindigkeit, z. B. Windschutzscheiben, Fahrwerksverkleidungen, Abdeckung des Beobachtersitzes u. dgl.

Für die Auswertung der Messungen ist es nun erforderlich zu wissen, mit welcher Meßgenauigkeit im allgemeinen gerechnet werden kann. Um sich hierüber ein Urteil bilden zu können, sollen die üblichen Methoden der Geschwindigkeitsmessung einer Betrachtung unterzogen und die verschiedenen Faktoren untersucht werden, die die Horizontalgeschwindigkeit eines Flugzeuges beeinflussen und deshalb bei Nichtbeachtung zu fehlerhaften Meßergebnissen führen können.

Wahl der Meßstrecke.

1. Anordnung der Meßstrecke,

Je nach Anordnung unterscheidet man die einfache Meßstrecke, bei der eine (gerade) Strecke hin und zurück überflogen wird, die Dreieckmeßstrecke, bei der die einzelnen Strecken jeweils nur in einer Richtung beflogen werden und die Doppel-

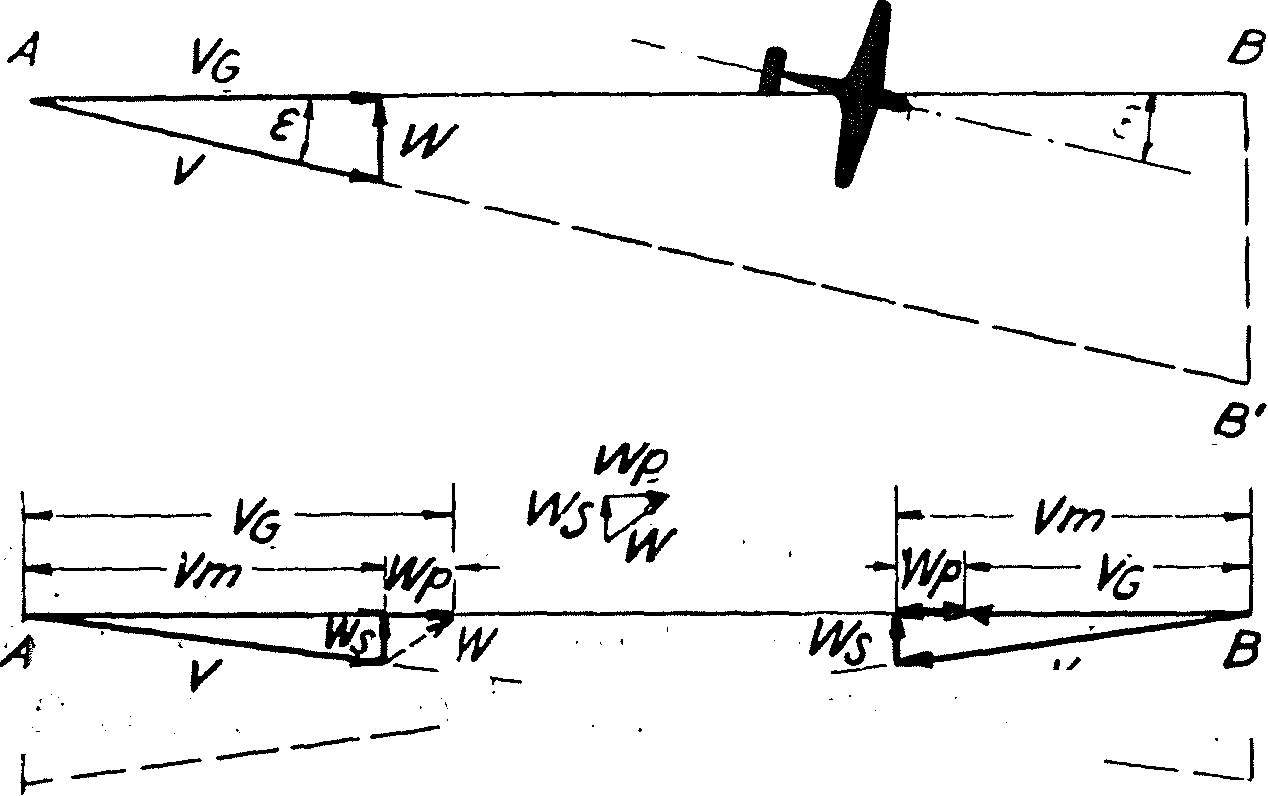

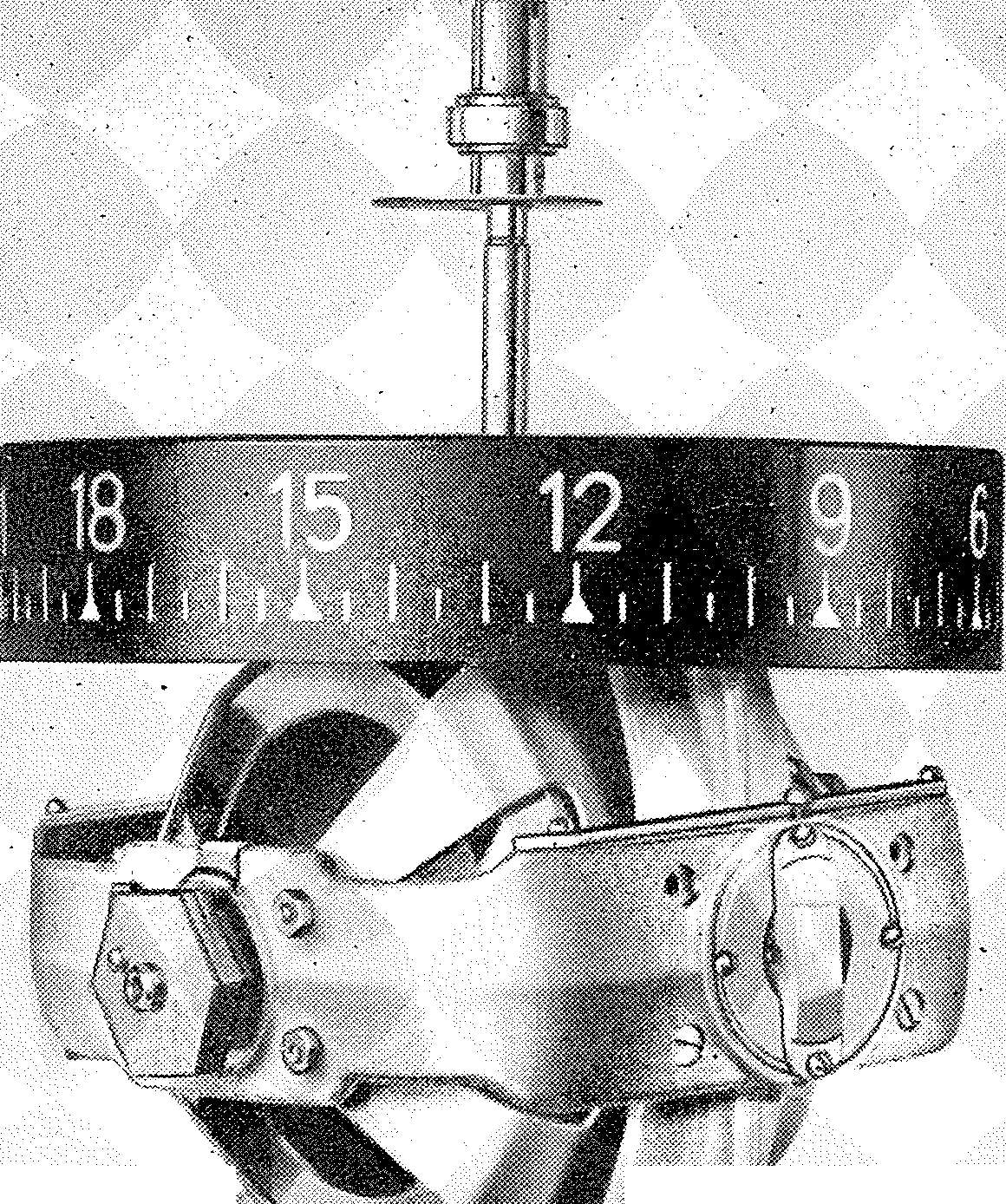

Abb. 1

v vQ* + w2

Die Verhältnisse bei beliebiger Windrichtung sind in Abb. 2 dargestellt. Die Windgeschwindigkeit W ist in zwei Komponenten parallel und senkrecht zur Meßstrecke zerlegt. Die parallele Komponente (Wp) fällt bei der Auswertung heraus, während der Einfluß der Seitenkom-ponente (WSJ durch die Beziehung

v =]/vm' + w/1

gegeben ist, wobei Vm = Vq — WP.

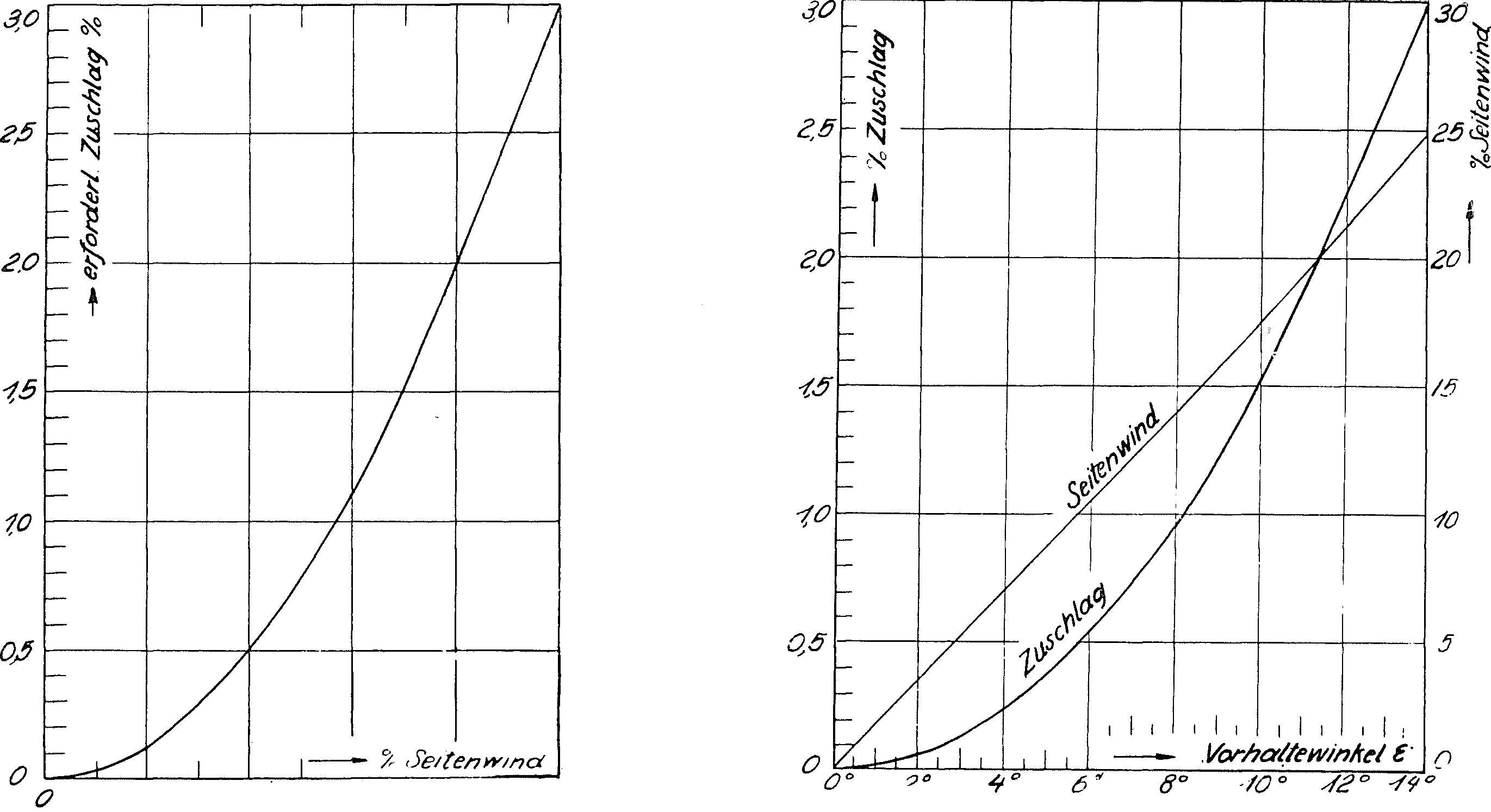

In Abb. 3 ist nun aus dieser Beziehung ein Diagramm gezeichnet, aus dem für jede Windgeschwindigkeit der Zuschlag A v zu entnehmen ist, um den die aus der Messung erhaltene Fluggeschwindigkeit Vm zu vergrößern ist. Vm sowie AVm sind in % von V angegeben. Aus diesem Diagramm läßt sich so für beliebige Verhältnisse die erforderliche Korrektur für die Seitenkomponente des Windes ablesen.

Den während der Flugmessung herrschenden Wind erhält man übrigens außer der dritten Messung aus der Geschwindigkeitsmessung selbst, denn die in Richtung der Meßstrecke fallende Komponente WP ist gleich der halben Differenz zwischen der Geschwindigkeit im Hin-und Rückflug.

Aus Wp und der Windrichtung läßt sich dann zeichnerisch leicht der Seitenwind bestimmen. Weitere Anhaltspunkte für den Seitenwind erhält man aus dem Vorhaltewinkel (f. Wie aus Abb. 1 und 2 ersicht-

Ws

lieh, ergibt sich dieser aus tg<p=~rr~. Die Messung des Vorhalte-

v in

Winkels reicht also aus, um den Einfluß des Seitenwindes bei der einfachen Meßstrecke zu eliminieren. In Abb. 4 ist der Vorhaltewinkel abhängig vom Seitenwind und der bei Seitenwind erforderliche Zuschlag als Funktion des Vorhaltewinkels aufgetragen. Der Zuschlag

A V = V — Vm läßt sich entweder aus Abb. 3 oder aus der Beziehung

cos <p

Abb. 2 I X-^^"^^^^ J bestimmen.

ni eßst recke (auch Vierecksmeßstrecke genannt), die aus zwei ungefähr senkrecht zueinander stehenden einfachen Meßstrecken besteht, die beide hin und zurück überflogen werden. Wohl die erste Forderung, die man bei einer Geschwindigkeitsmessung an Flugzeugen stellt, ist die Eliminierung der Windgeschwindigkeit. Die drei genannten Meßstrecken sollen nun zunächst hinsichtlich der Erfüllung dieser Forderung untersucht werden.

a) Einfache Meßstrecke.

Bei dieser wird nur die in die Flugrichtung fallende Wind-Komponente herauskorrigiert, jedoch nicht die Seitenwind-Komponente.

Betrachten wir den Einfluß dieser Seitenkomponente zunächst für reinen Seitenwind. In Abb. 1 sind Wind- und Fluggeschwindigkeit ihrer Größe und Richtung nach als Vektoren aufgetragen. Die Fluggeschwindigkeit über Grund (Vq) ist die Resultierende aus wahrer Fluggeschwindigkeit (V) + Windgeschwindigkeit (W). Aus Abb. 1 ergibt sich für die Fluggeschwindigkeit V

ff 10 15 20 2S "

Abb. 3 Abb. 4

Zur vollständigen Eliminierung des Windeinflusses muß also bei der einfachen Meßstrecke entweder der Vorhaltewinkel oder der Wind nach Stärke und Richtung gemessen werden.

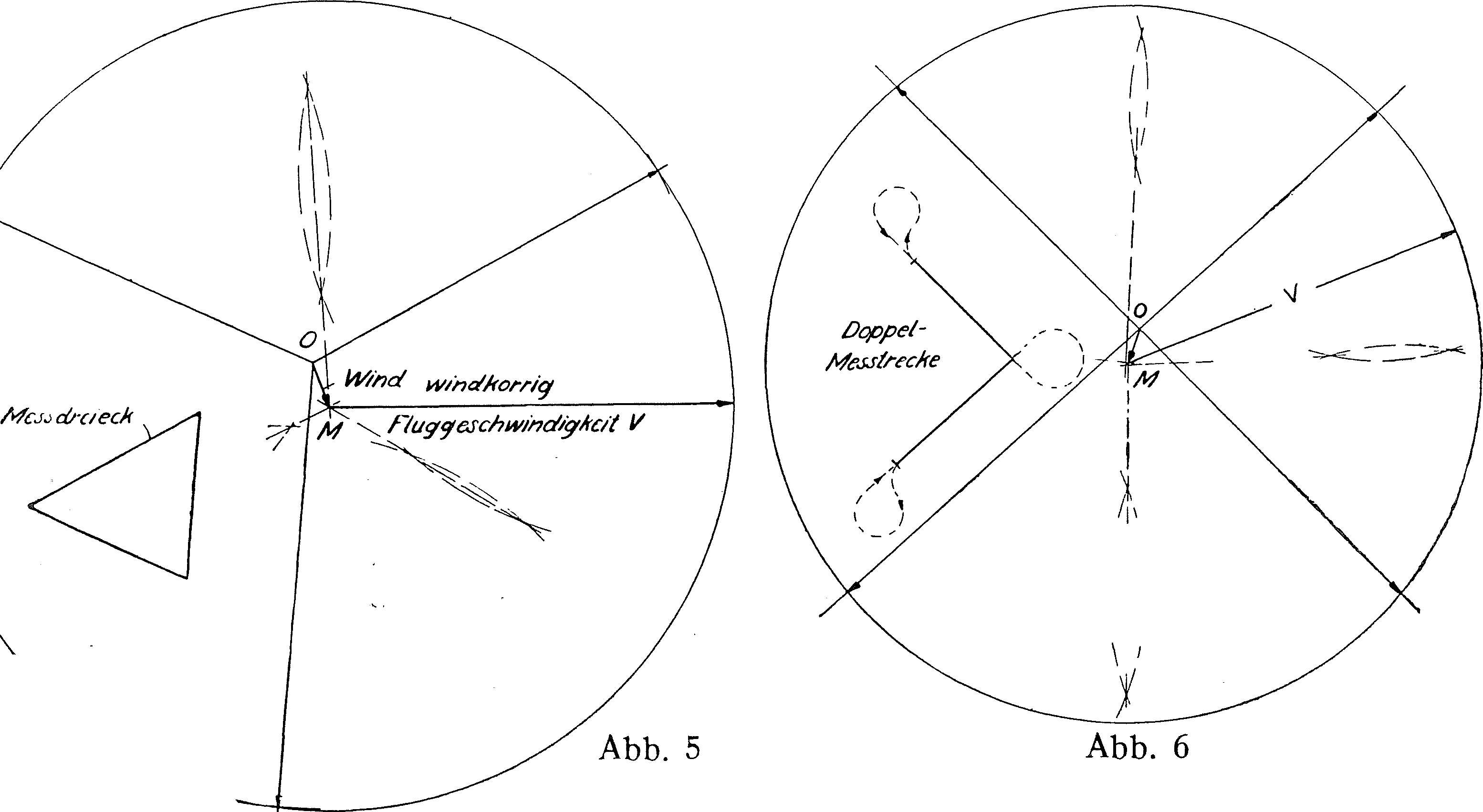

b) Dreiecksmeßstrecke.

Die Auswertung der Messung geschieht hier auf folgende Weise: Zunächst werden aus den gestoppten Zeiten die Geschwindigkeiten über Grund für die drei Teilstrecken bestimmt. Diese werden dann von einem Punkte aus in Richtung der drei Strecken als Vektoren aufgetragen (Abb. 5). Durch die Endpunkte der Vektoren wird ein Kreis gezogen, dessen Radius die windkorrigierte Fluggeschwindigkeit angibt, der Vektor von 0 bis zum Kreismittelpunkt M gibt den während des Meßfluges herrschenden mittleren Wind nach Größe und Richtung an.

c) Doppelmeßstrecke.

Bei der Doppelmeßstrecke, die aus zwei aufeinander senkrecht stehenden Einzelmeßstrecken besteht, werden die Teilgeschwindigkeiten, wie bei der Dreiecksmessung von einem Punkt aus als Vektoren aufgetragen (Abb. 6). Durch die Endpunkte der vier Vektoren ist wieder ein Kreis zu ziehen, dessen Radius die windkorrigierte Fluggeschwindigkeit V angibt.

Da der Kreis nur dann durch die vier Endpunkte der Vektoren geht, wenn genau gestoppt wurde, und der Wind sowie die Flug-

geschwindigkeit V während der Messung unverändert blieb, erhält man bei der Doppelmeßstrecke eine wertvolle Kontrolle der Messung. Das „Fehlerviereck", das entsteht, wenn die vier Lote nicht durch einen Punkt gehen, gibt ein Maß für die Genauigkeit der Messung. Bei der Dreiecksmessung fehlt diese Kontrolle, da durch drei Punkte stets ein Kreis zu ziehen ist.

Noch ein Gesichtspunkt spricht für die Doppelmeßstrecke. Es kommt gelegentlich vor, daß das Stoppen an einem der Meßpunkte mißlingt, z. B. wenn der Pilot zu dicht über dem Meßpunkt fliegt. Bei der Dreiecksmessung ist dann die ganze Messung wertlos, während man bei der Doppelmeßstrecke aus der einen hin- und zurückgestoppten Strecke, die dann als einfache Meßstrecke ausgewertet werden kann, noch meist ein brauchbares Resultat erhält.

Wie oben bereits erwähnt, erhält man bei jeder in beiden Richtungen gestoppten Strecke aus der Flugmessung die in Flugrichtung fallende Komponente des Windes. Da die beiden Strecken der Doppelmeßstrecke etwa senkrecht aufeinanderstellen, stellt die in Flugrichtung fallende Windkomponente der einen Strecke gleichzeitig den Seitenwind für die andere Strecke dar.

Die in Flugrichtung fallende Windkomponente kann deshalb bei der Doppelmeßstrecke viel einfacher und genauer rechnerisch eliminiert werden. Die graphische Auswertung wird nämlich nur zur Eliminierung des Seitenwindes vorgenommen. Bei Kenntnis des Seitenwindes kann die erforderliche Korrektur auch aus Abb. 3 entnommen werden. Da die windkorrigierten Geschwindigkeiten auf beiden Teilmeßstrecken dieselben sein müssen, erhält man auch bei der rechnerischen Auswertung eine Kontrolle und damit einen Anhaltspunkt für die Genauigkeit der Messung.

Die angestellten Betrachtungen zeigen, daß die Doppelmeßstrecke den Vorzug verdient gegenüber der in der Literatur viel häufiger genannten Dreiecksmeßstrecke. Eine 100%ige Ausschaltung des Windeinflusses wird jedoch bei sämtlichen Meßstrecken-Anordnungen nur dann erreicht, wenn keine vertikalen Windströmungen auftreten, und wenn der Wind während des Meßfluges gleichbleibt.

2. Länge der Meßstrecke.

Diese muß der Geschwindigkeit des zu prüfenden Flugzeuges angepaßt sein.

Die wesentlichen Gesichtspunkte für die Bemessung der Meßstrecke sollen kurz erläutert werden. Vorteile einer langen Meßstrecke:

1. Es ist leicht, genau zu stoppen;

2. Einfluß der Visierfehler wird kleiner;

3. Einfluß von Höhenunterschieden beim Ueberfliegen der Zielpunkte wird kleiner.

Vorteile einer kürzeren Meßstrecke:

1. Schonung der Motoren bei Flügen mit Vollgas;

2. Kraftstoff- und Zeitersparnis.

3. Wahl der Meßpunkte,

Man wählt von oben leicht zu erkennende Zielpunkte, wie Türme, Giebel einzeln stehender Häuser u. dgl, die in beiden Flugrichtungen gut zu erkennen sind.

Wie weiter unten näher erläutert, ist es bei manchen Flugzeugtypen vorteilhafter, an Stelle von Zielpunkten Zielebenen senkrecht zur Meßstrecke zu wählen, z. B. eine Hauswand oder eine durch zwei Masten gebildete Ebene. Nach Möglichkeit wird man die Meßstrecken entlang von Straßen oder Eisenbahnlinien führen, um das Kurshalten zu erleichtern.

4. Einfluß vertikaler Windströmungen.

Bei Geschwindigkeitsmessungen muß sorgfältig auf Einhaltung gleicher Flughöhe geachtet werden. Herrscht nun während der Messung beispielsweise Aufwind, so wird aus dem Horizontalflug gewissermaßen ein gedrückter Flug mit entsprechend höherer Geschwindigkeit. Umgekehrt gleicht der Horizontalflug im Abwind einem Steigflug mit verringerter Geschwindigkeit.

Beispiel: Es betrage: Fluggewicht G = 650 kg, Fluggeschwindigkeit V = 200 km/h bei einer Motorenleistung von N = 82 PS und einem Wirkungsgrad der Luftschraube von ^ = 0,73, Aufwind im Mittel w = 0,5 m/s.

Würde man trotz des Aufwindes mit demselben Anstellwinkel weiterfliegen, so würde das Flugzeug 0,5 m/s gehoben werden. Bei einem Flugggewicht von 650 kg entspricht dies einer Leistung von 0,5 X 650 mkg = °^^50 = ^ pg

Bei Horizontalflug kommt dann diese Leistung des Aufwindes zur Motorleistung hinzu. Da die Geschwindigkeit mit der dritten Wurzel der in Schraubenschub umgesetzten Motorleistung zunimmt (soweit CWges unverändert bleibt), erhält man im vorliegenden Fall

■ V, = V, 1/N ' + Alf V N -V

mit Vi = 200 km/h und N ϖ i? = 82 X 0,73 = 60 PS; AN = 4,35 PS wird

3 _

V2 = 200 ϖ \/ 5q = 200 X 1,023 = 204,6 km/h.

Ein Aufwind von 0,5 m/s ergab also im vorliegenden Fall eine Geschwindigkeitssteigerung von 4,6 km/h = 2,3 %. Das Beispiel zeigt, daß Auf- oder Abwinde das Meßergebnis unter Umständen erheblich beeinflussen können.

Ein Aufwind bestimmter Größe wirkt sich nun bei den einzelnen Flugzeugen verschieden aus. Wie obige einfache Berechnung zeigte, wird die Beeinflussung der Geschwindigkeit durch Aufwind bestimmt durch die Leistungsbelastung. Je größer bei der Messung die Motorleistung (genauer gesagt N * rj) im Vergleich zum Fluggewicht ist, desto kleiner wird der Einfluß von vertikalen Windströmungen. Um Meßfehler durch vertikale Windströmungen auszuschalten, wird man das für die Messungen vorgesehene Gelände daraufhin zu prüfen haben, ob nach den Erfahrungen des Segelflugs Thermik oder Hangwind zu erwarten ist.

5. Böigkeit.

Der Einfluß von Vertikalböen auf die Geschwindigkeit läßt sich schwer abschätzen. Soviel steht jedoch fest, daß durch die Aenderun-gen der Anströmrichtung bei böigem Wetter der mittlere Luftwiderstand größer, und damit die Maschine etwas langsamer wird.

Das Visieren.

Bei Geschwindigkeitsmessungen auf der Erde, z. B. beim Stoppen in einem Kraftwagen, braucht man kein Visier, weil man dicht an den Zielpunkten (Kilometersteinen) vorbeikommt, und deshalb auch genügend genau erkennen kann, in welchem Augenblick ein Zielpunkt passiert wurde. Im Flugzeug dagegen befindet man sich im Augenblick des Stoppens in wesentlich größerer Entfernung vom Zielpunkt, so daß ein genaues Anvisieren des Zielpunktes erforderlich wird. Da man ferner meist keine Sicht senkrecht nach unten, sondern nur schräg

nach unten hat, wird jeweils eine bestimmte Strecke vor dem Ueber-fliqgen des Zielpunktes gestoppt. Außerdem fliegt man je nach den Sichtverhältnissen mehr oder weniger seitlich an den Zielpunkten vorbei.

Bei Tiefdeckern wird häufig die Vorderkante der Fläche als Visier verwendet. Der (seitlich zu überfliegende) Zielpunkt rückt immer näher heran, bis er schließlich unter der Fläche verschwindet. In diesem Augenblick wird dann gestoppt.

Um Fehler durch ungleiches Anvisieren zu vermeiden, muß der Beobachter beim Stoppen jeweils genau dieselbe Lage einnehmen.

Wie aus Abb. 7 ersichtlich ist, werden solche Visierfehler um so kleiner, je geringer die Flughöhe gewählt werden kann. Der Vollständigkeit halber sei auch bemerkt, daß die Maschine beim Stoppen keine Querneigung besitzen darf, weil hierdurch ähnliche Visierfehler entstehen. Zu beachten ist ferner, daß auch der seitliche Abstand des Flugzeuges von den Zielpunkten an beiden Zielpunkten etwa gleich groß ist.

Wo keine Flugzeugteile als Visier verwendet werden können, muß eine besondere Visiervorrichtung angebracht werden. Mit der Visiervorrichtung legt man am besten eine Ebene fest, deren Schnitt mit der Horizontalebene senkrecht zur Flugrichtung verläuft.

Diese Visiervorrichtung wird man zweckmäßig so bauen, daß die Zielpunkte vor und möglichst auch noch eine kurze Zeit nach dem Passieren der Visierebene beobachtet werden können.

Außer der geschilderten Methode des Anvisierens von Zielpunkten kann bei einigen Flugzeugtypen, z. B. beim Hochdecker, mit Vorteil ein anderes Verfahren angewendet werden.

Während bei der ersten Methode die Visierebene durch Teile des Flugzeugs gebildet, also vom Flugzeug mitgeführt wird und die Bewegungen des Flugzeugs mitmacht, werden bei der zweiten Methode an Stelle der Zielpunkte ortsfeste Zielebenen verwendet, die senkrecht zur Meßstrecke verlaufen. Gestoppt wird hier beim Durchgang des Flugzeugs durch die Zielebenen. Visierfehler durch Bewegungen des Beobachters oder durch Neigungen des Flugzeugs können bei dieser Methode nicht entstehen.

Zusammenfassung.

Die Untersuchung zeigte, daß die Doppelmeßstrecke für genaue Messungen den Vorzug verdient. Erstens wegen der sich ergebenden Kontrolle, dann, weil man aus der Flugmessung für jede Teilstrecke sowohl die in Flugrichtung fallende als auch die Seitenkomponente des Windes erhält und damit in der Lage ist, die Auswertung des

Meßfluges rein rechnerisch vorzunehmen.

Weiter ergab sich, daß nur ein gleichbleibender und horizontal verlaufender Wind bei der Messung eliminiert wird.

Um etwaige Meßfehler durch Aufoder Abwind zu vermeiden, wählt man für die Meßstrecke ein Gebiet ohne Hangwind und mit geringen Thermikeinflüssen. Auch wird man die Messungen möglichst bei ruhigem Wetter und bei Sonnenschein nicht gerade in den Mittagsstunden, der Zeit großer Thermik und Böigkeit ausführen.

■Abb. 7

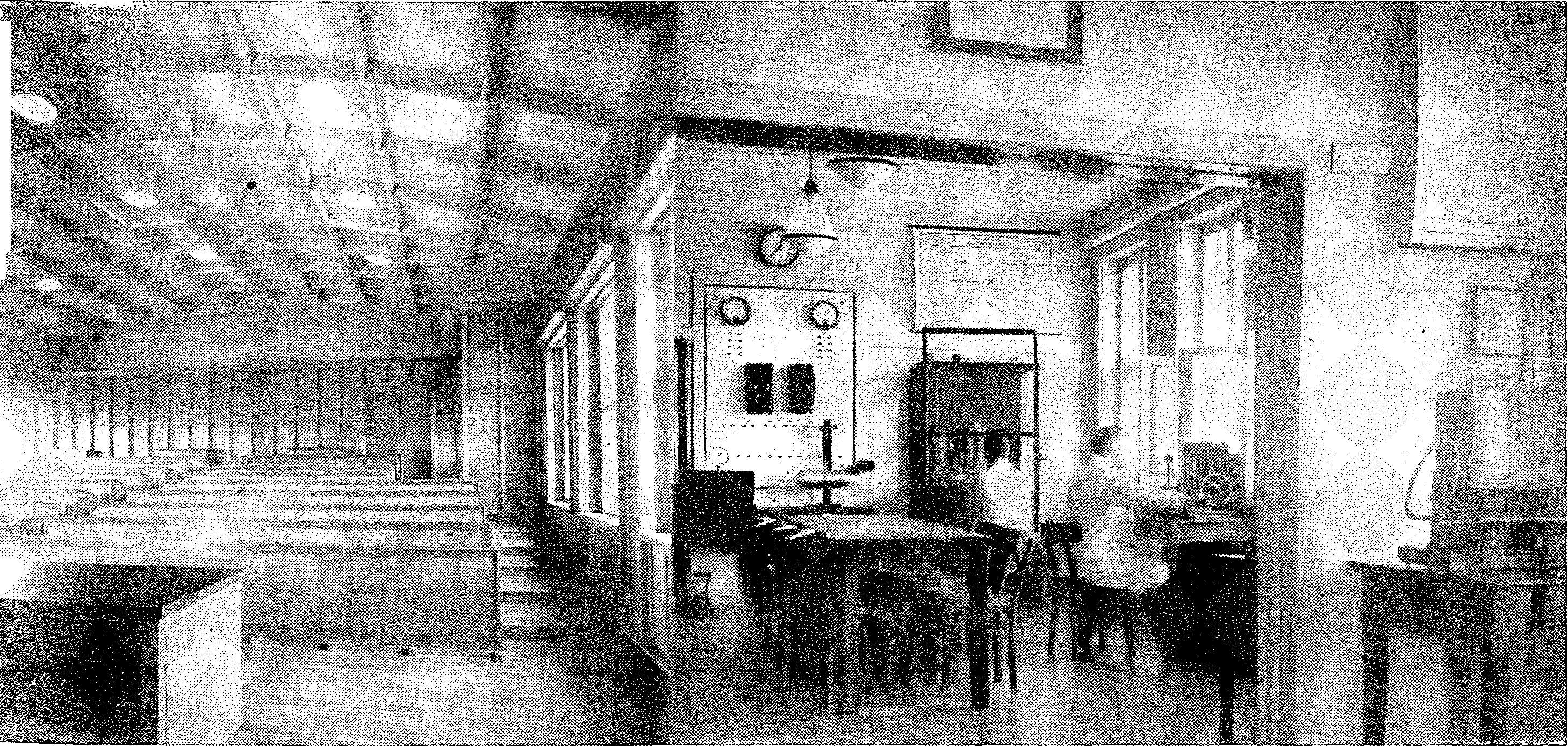

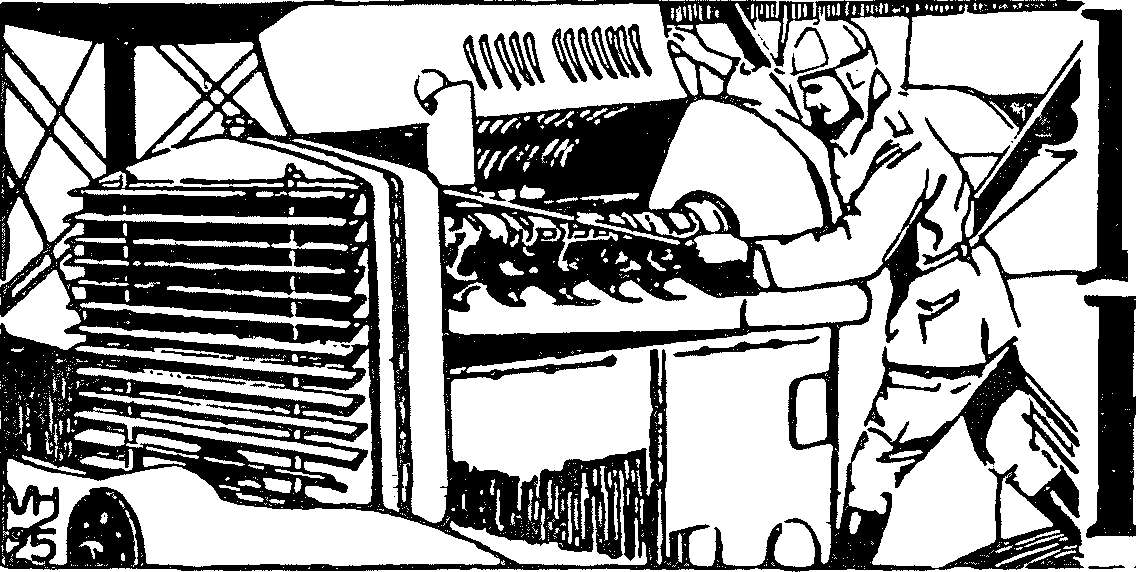

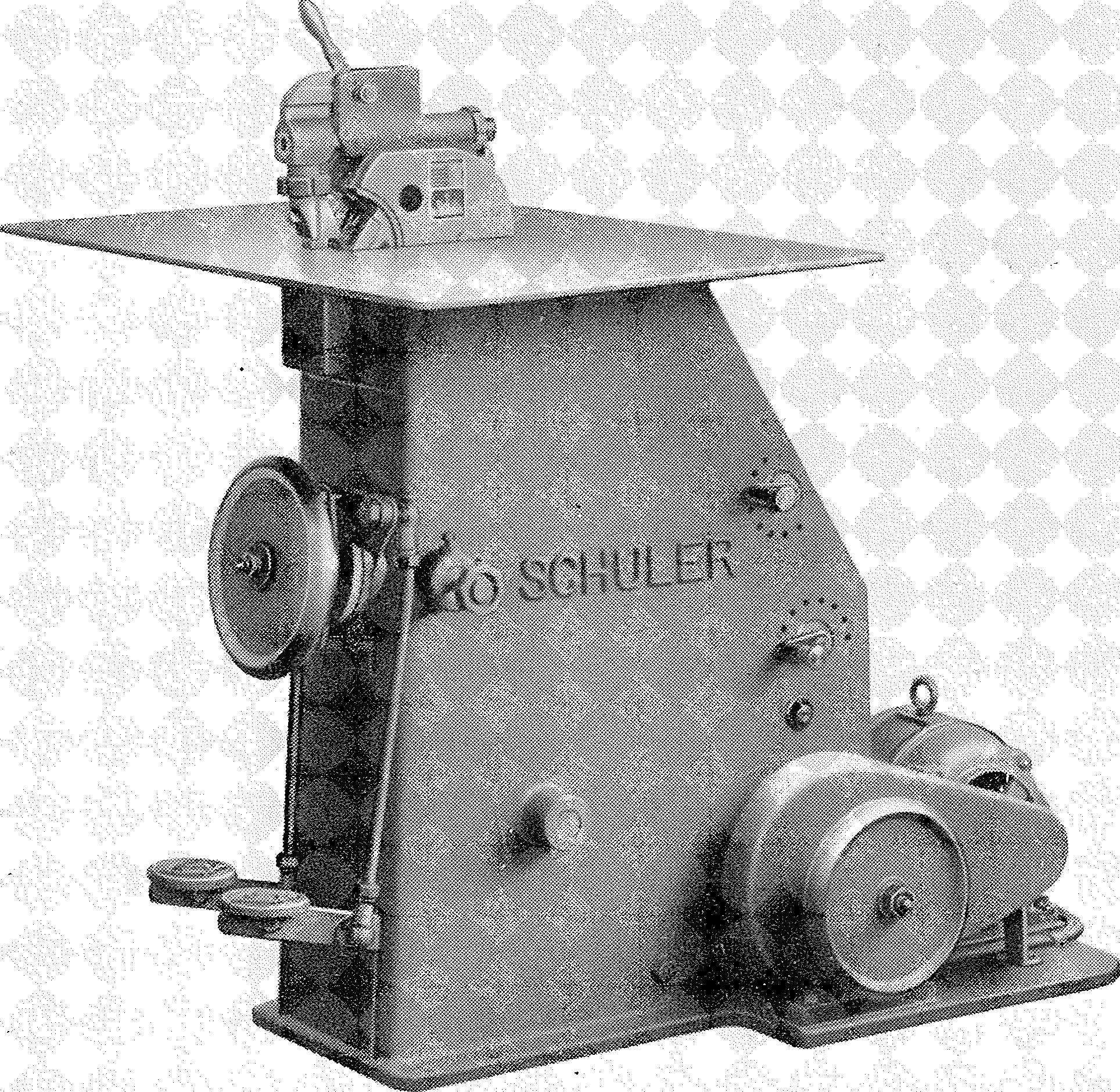

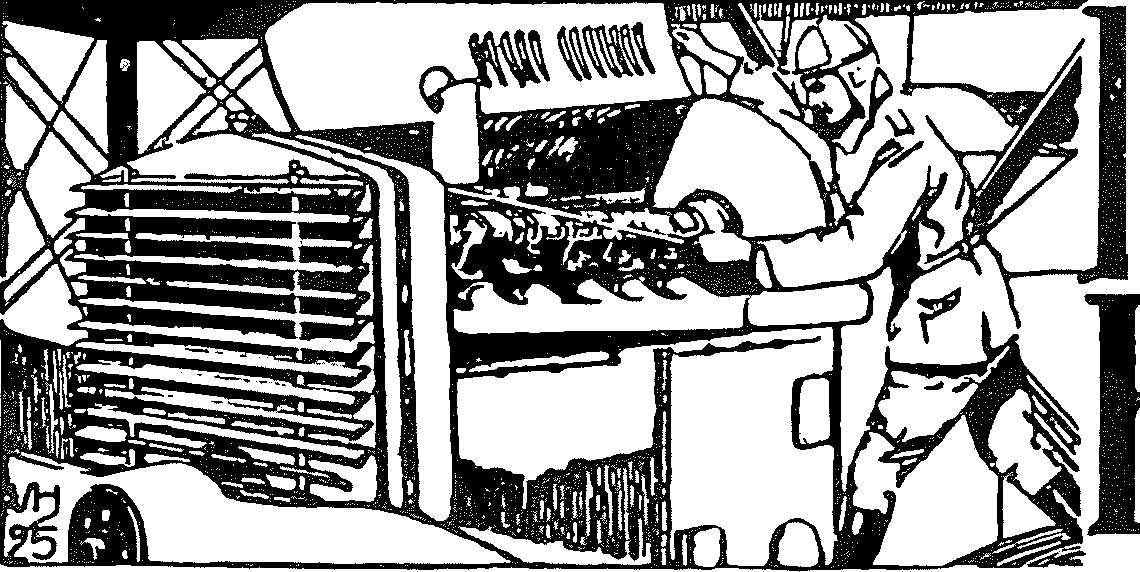

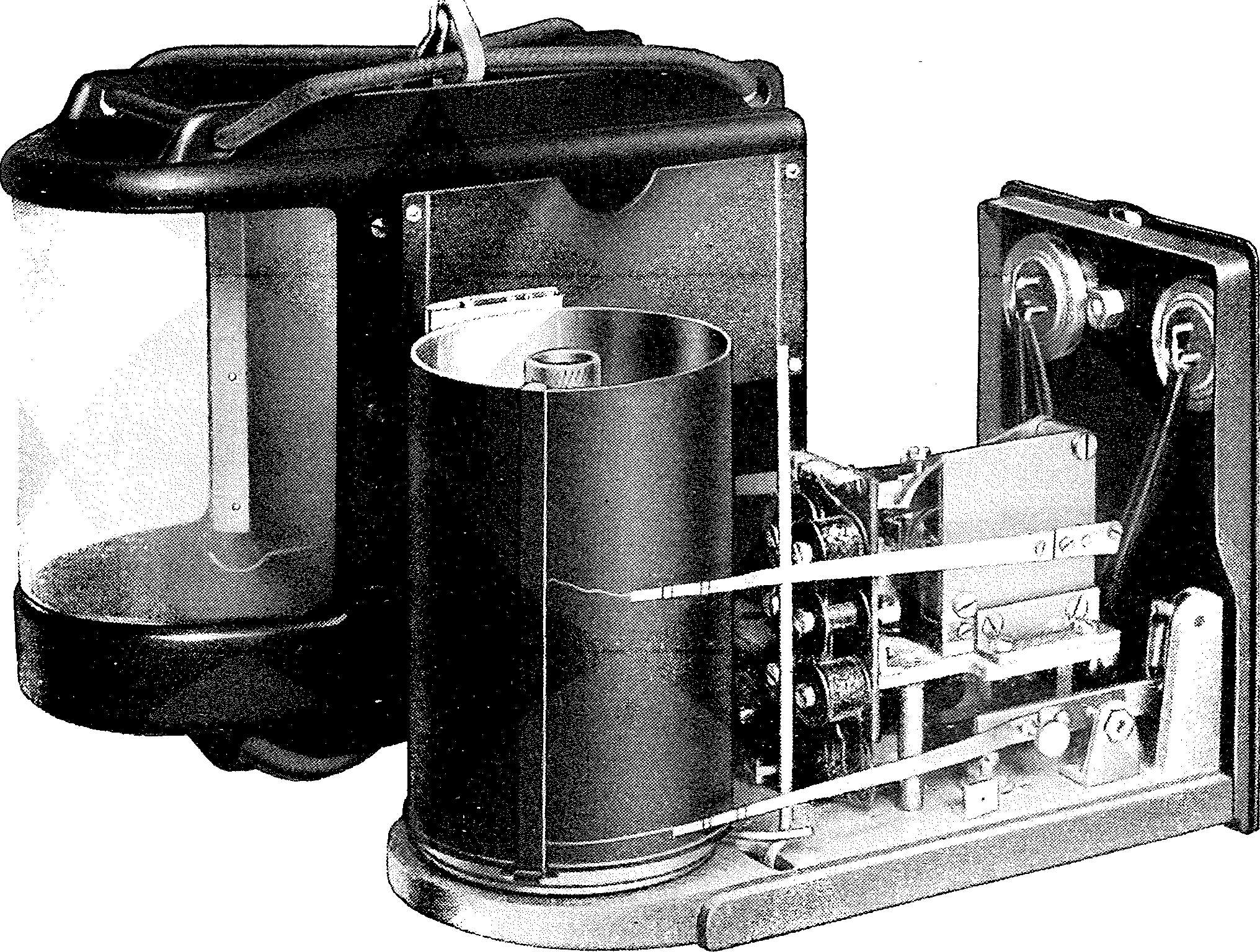

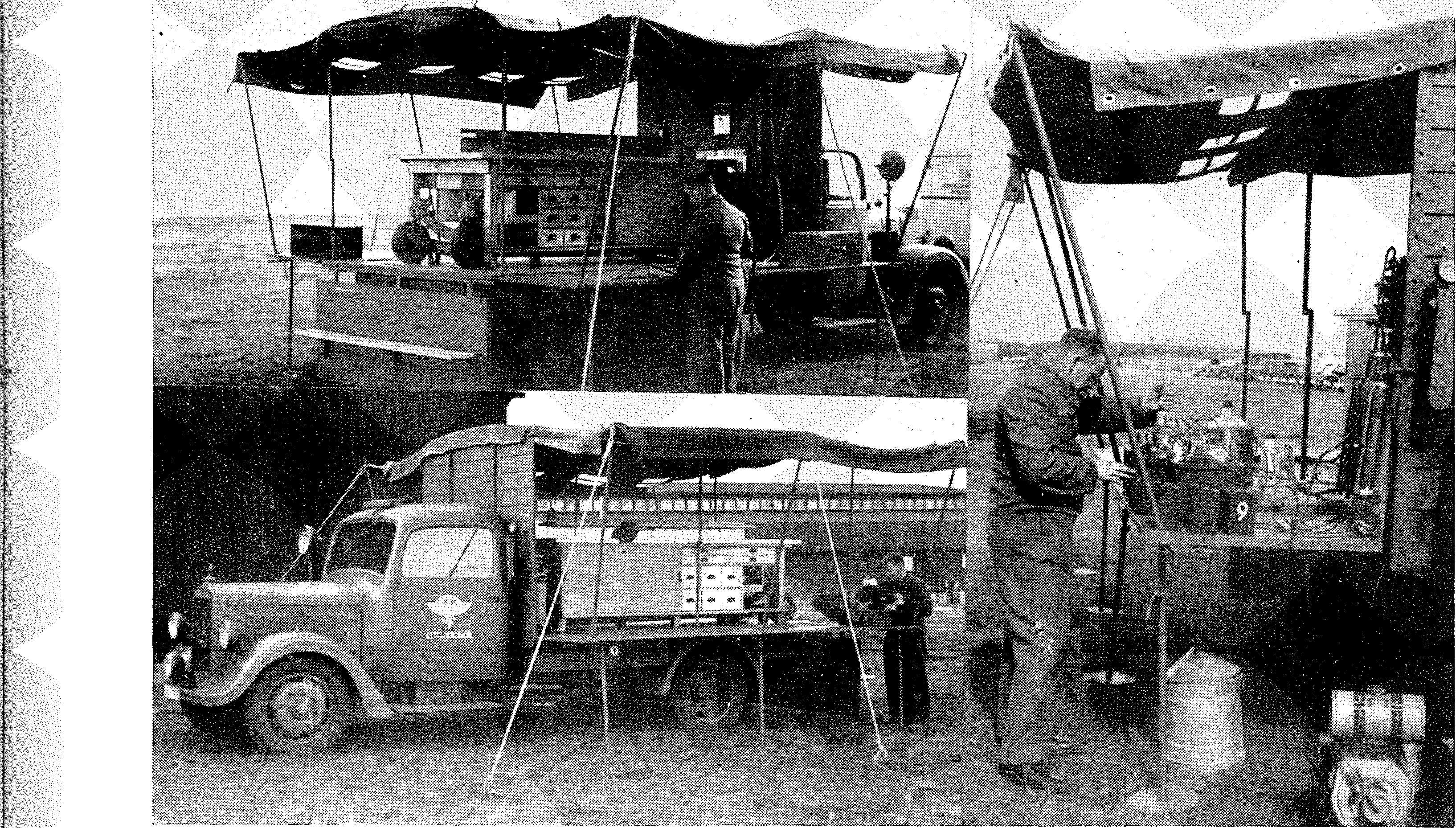

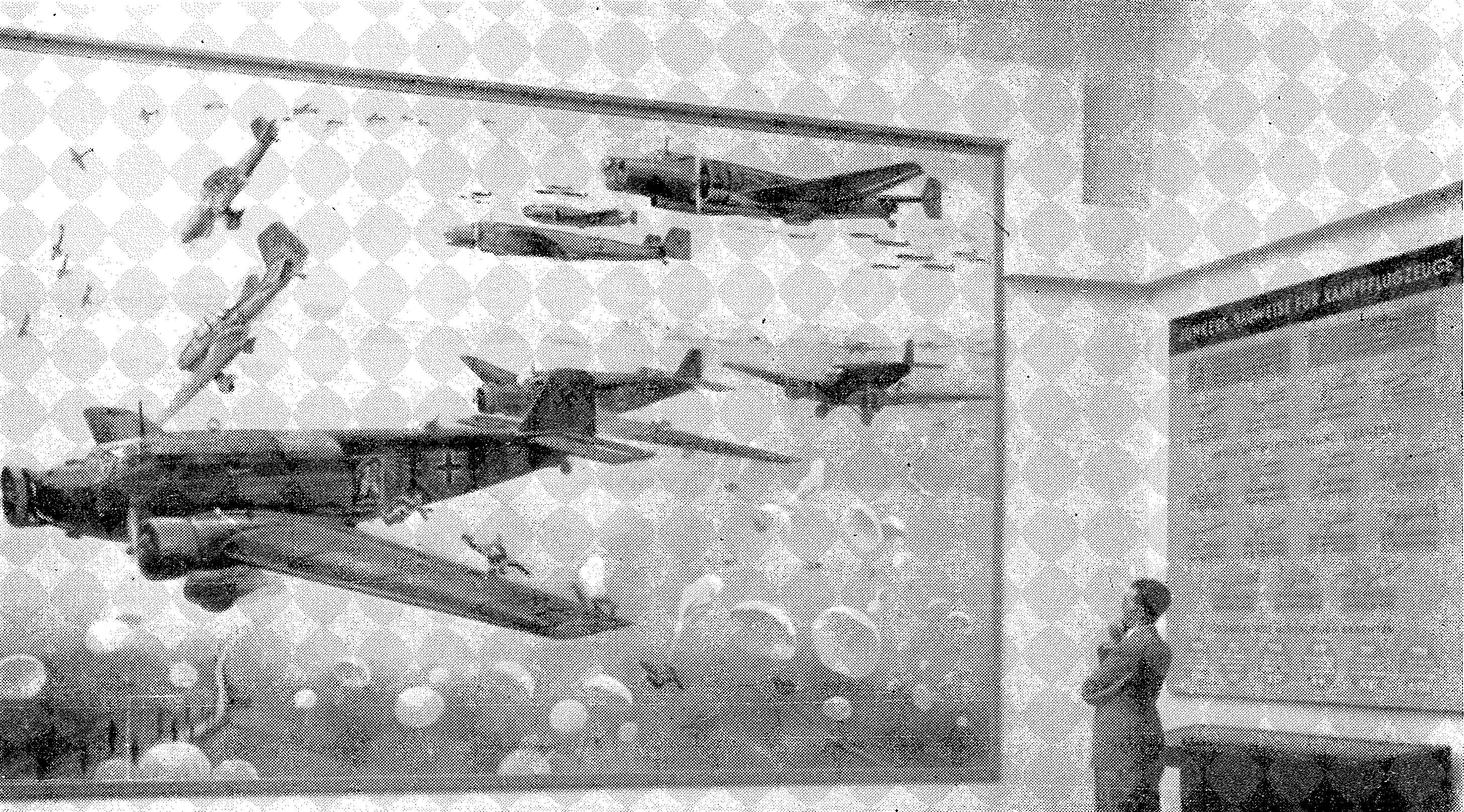

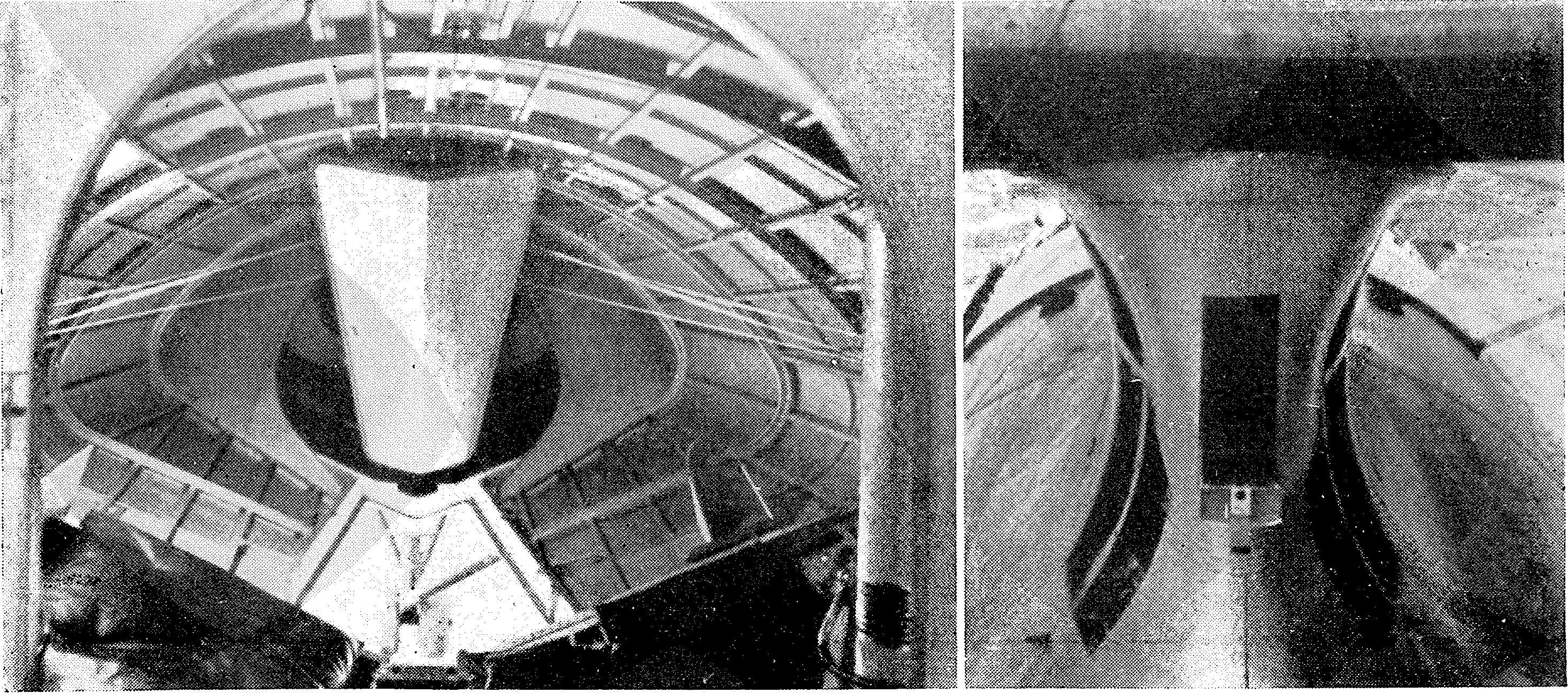

Wright-Cyclone-Motoren-Versuchsfeld.

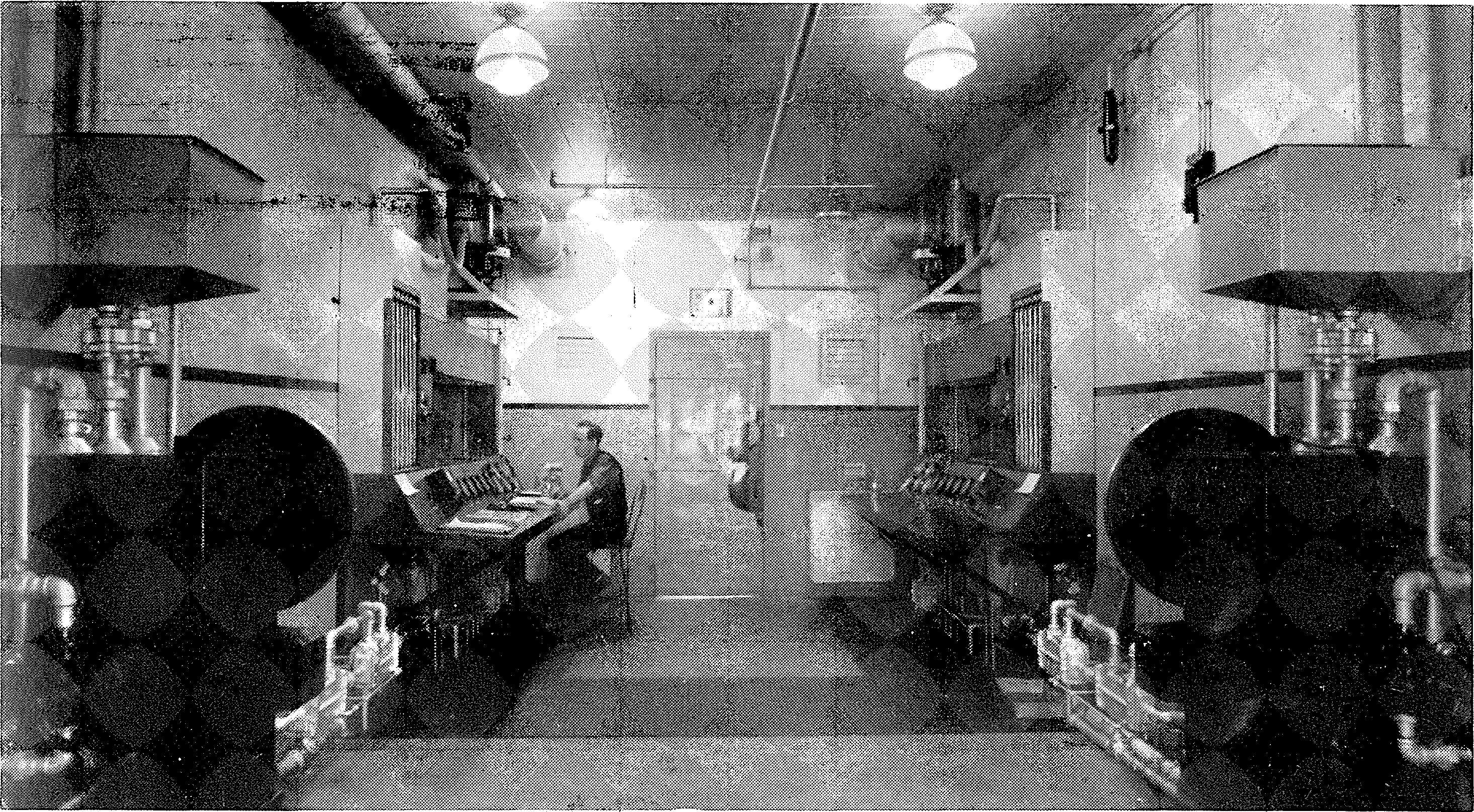

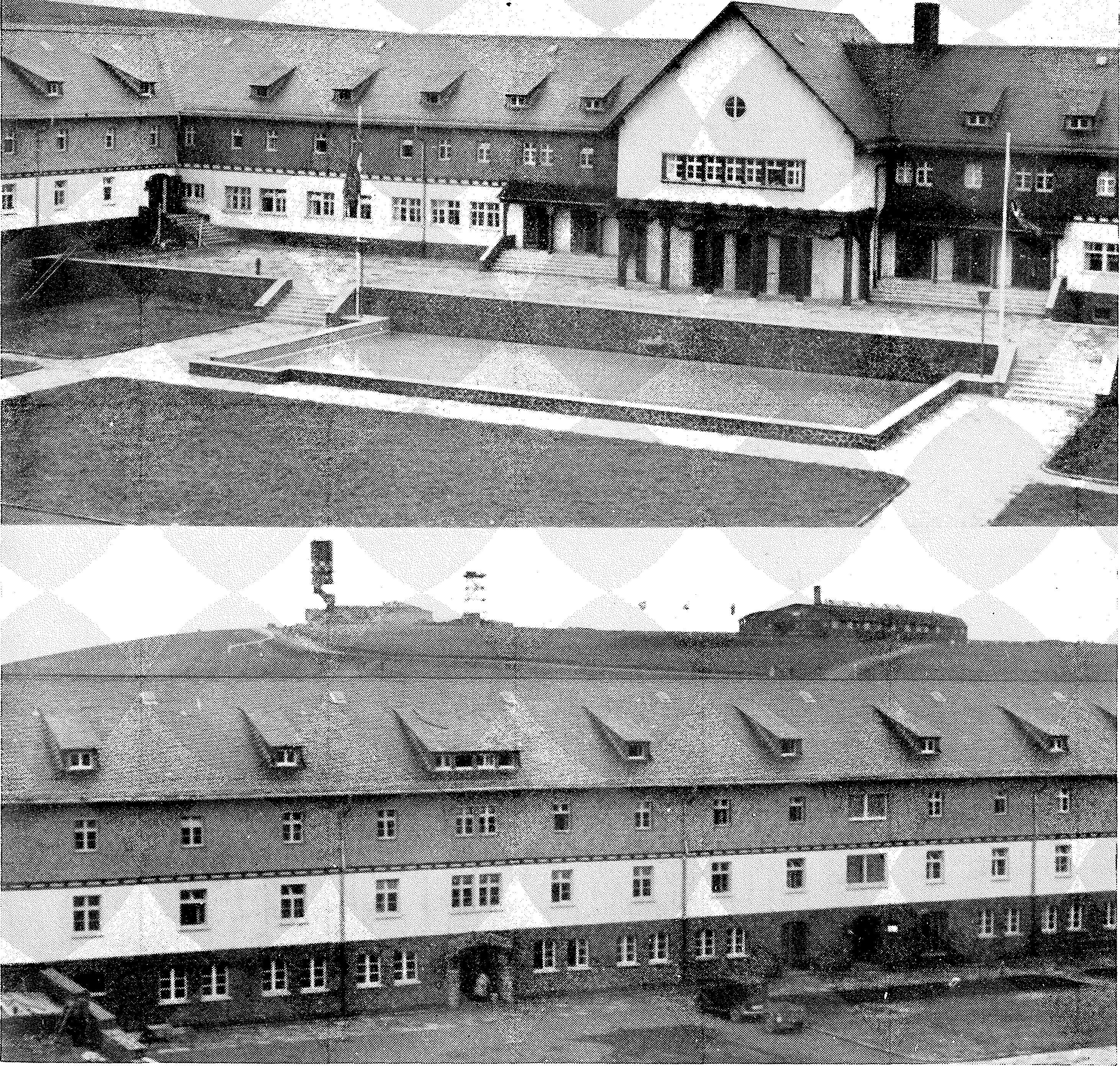

Die Curtiss Wright Corporation hat ein umfangreiches Motorenprüffeld gebaut, in dem Motoren bis zu 3000 PS, deren Bau in Aussicht genommen ist, geprüft werden können. Zur Zeit laufen 1100-PS-Mo-toren, die vor ihrer Ablieferung alle einen lOstündigen Lauf gemacht haben müssen.

Das ganze Prüffeld umfaßt 14 Stände, wovon vier in Betrieb sind. Zur Zeit ist der 1500-PS-Cyclone im Bau, welcher für die großen Boeing-Flugzeuge, den Curtiss-Wright CW 20 und das neue Martin-Patrouillenboot verwendet werden soll.

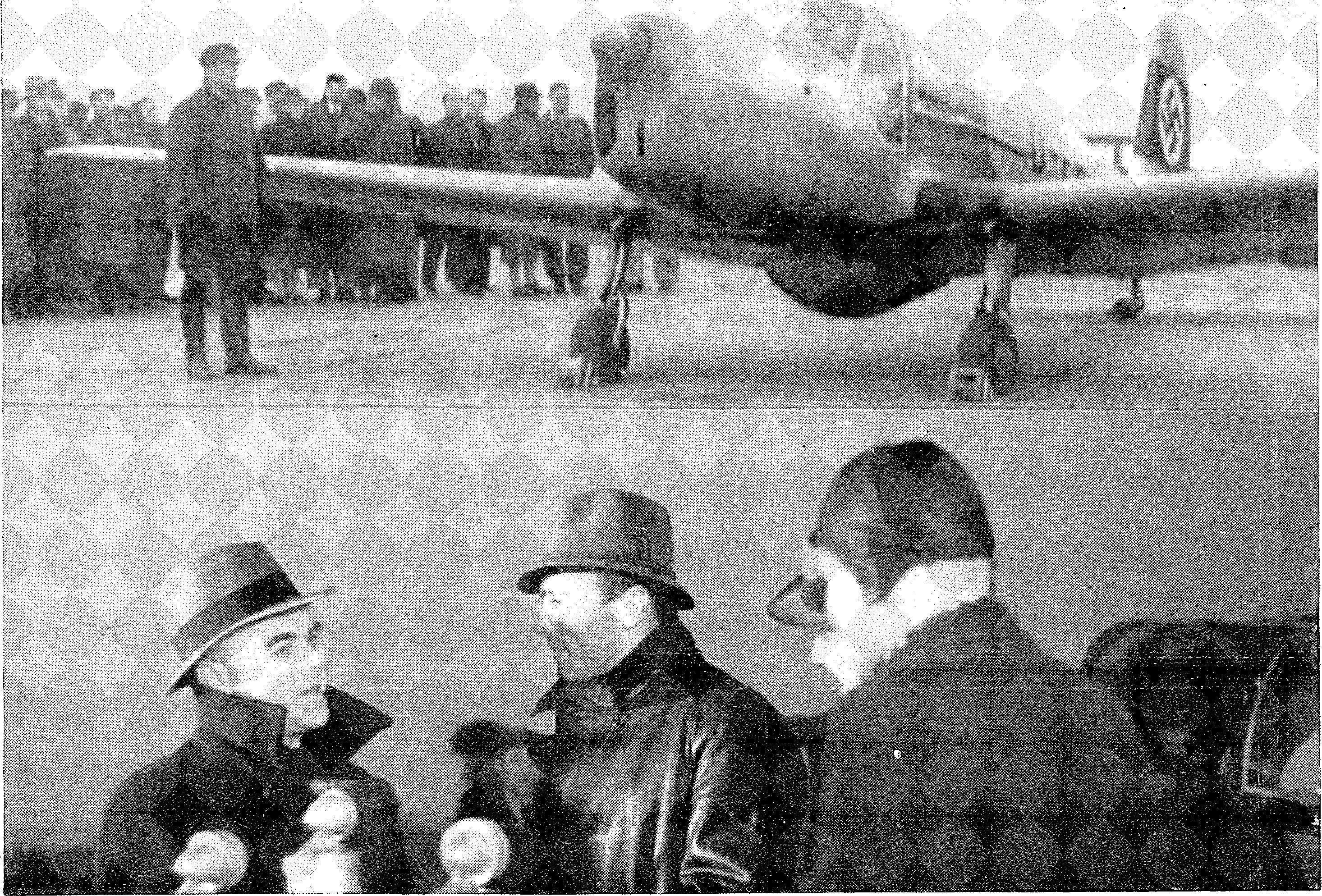

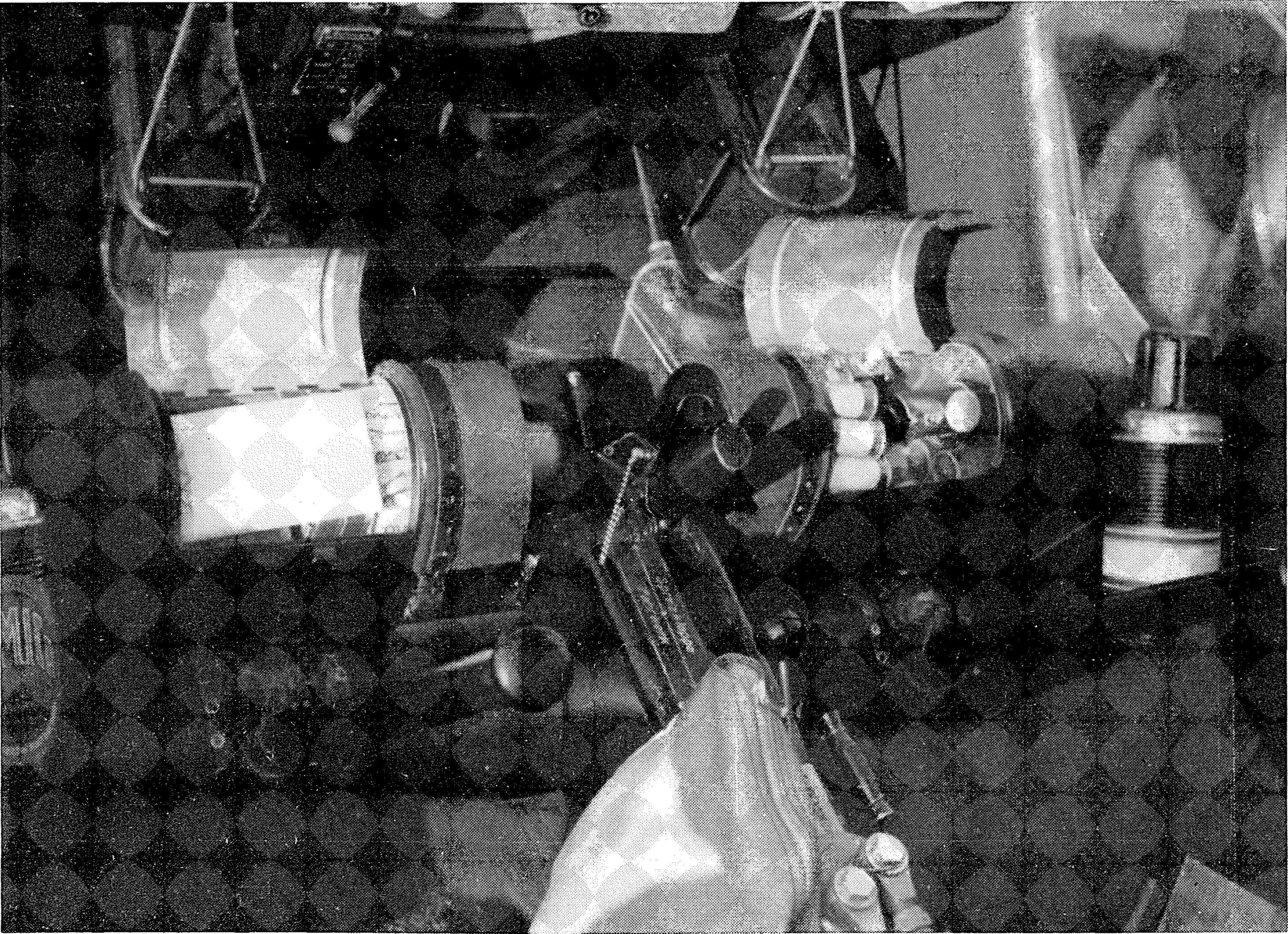

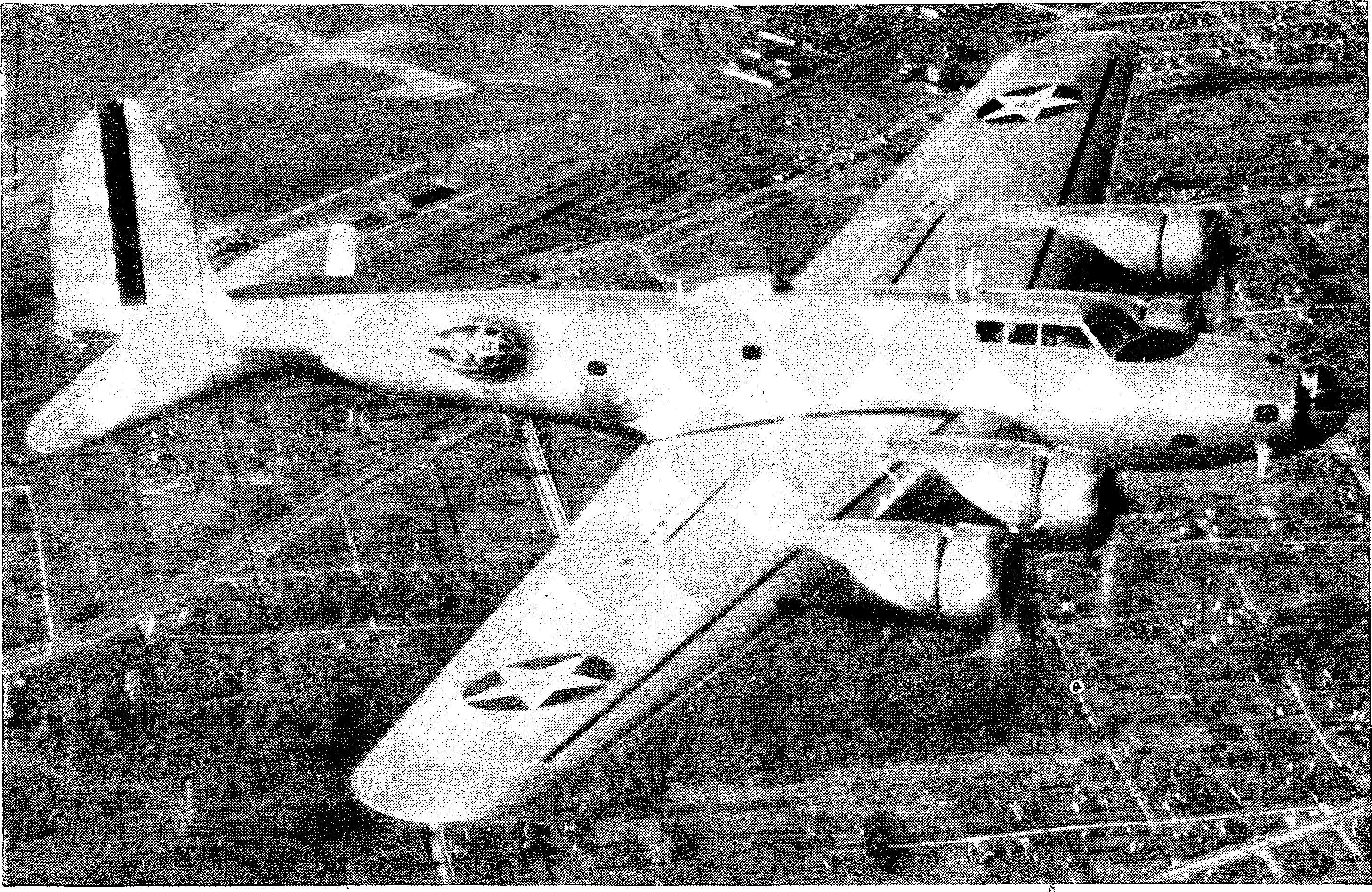

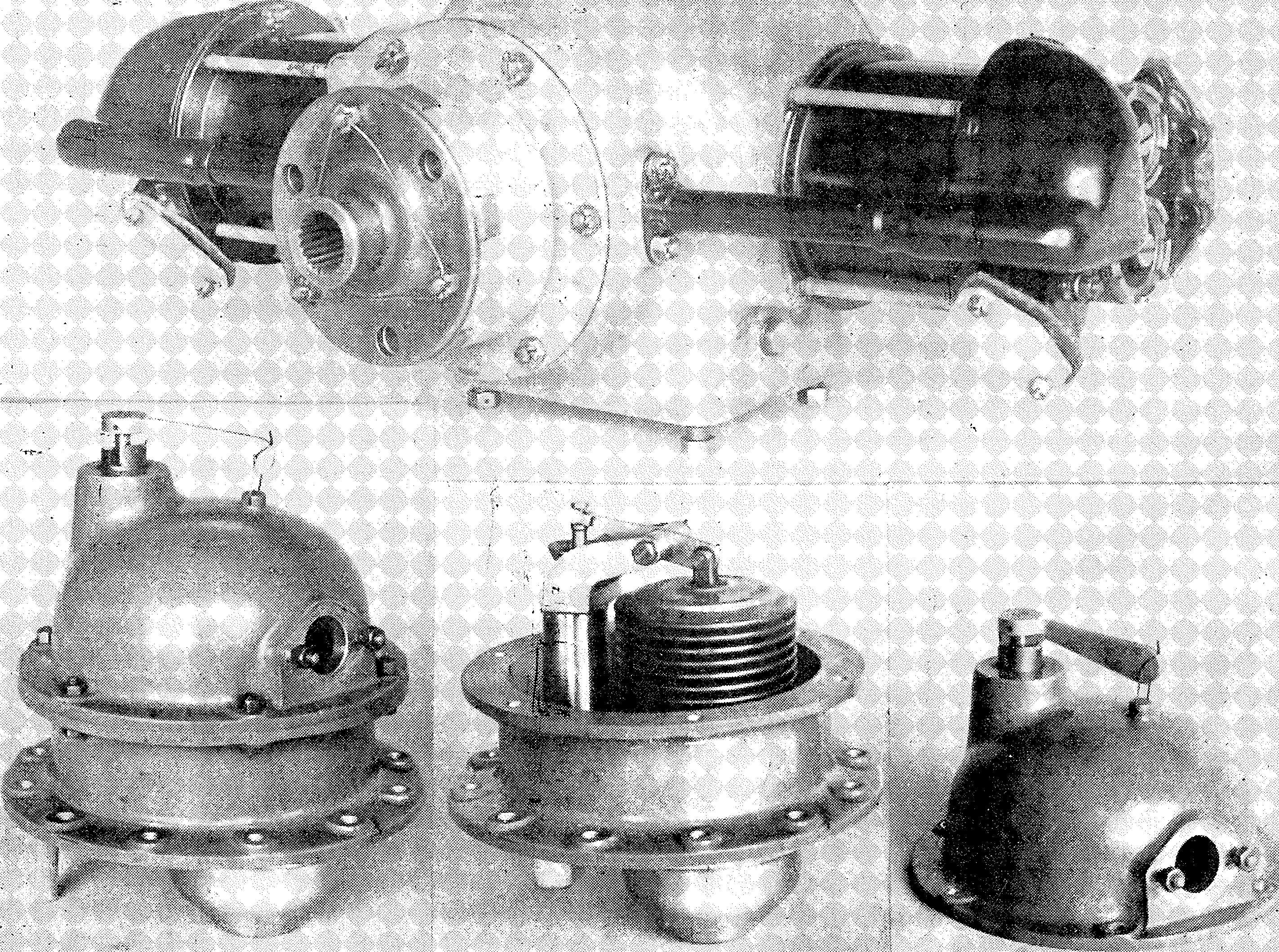

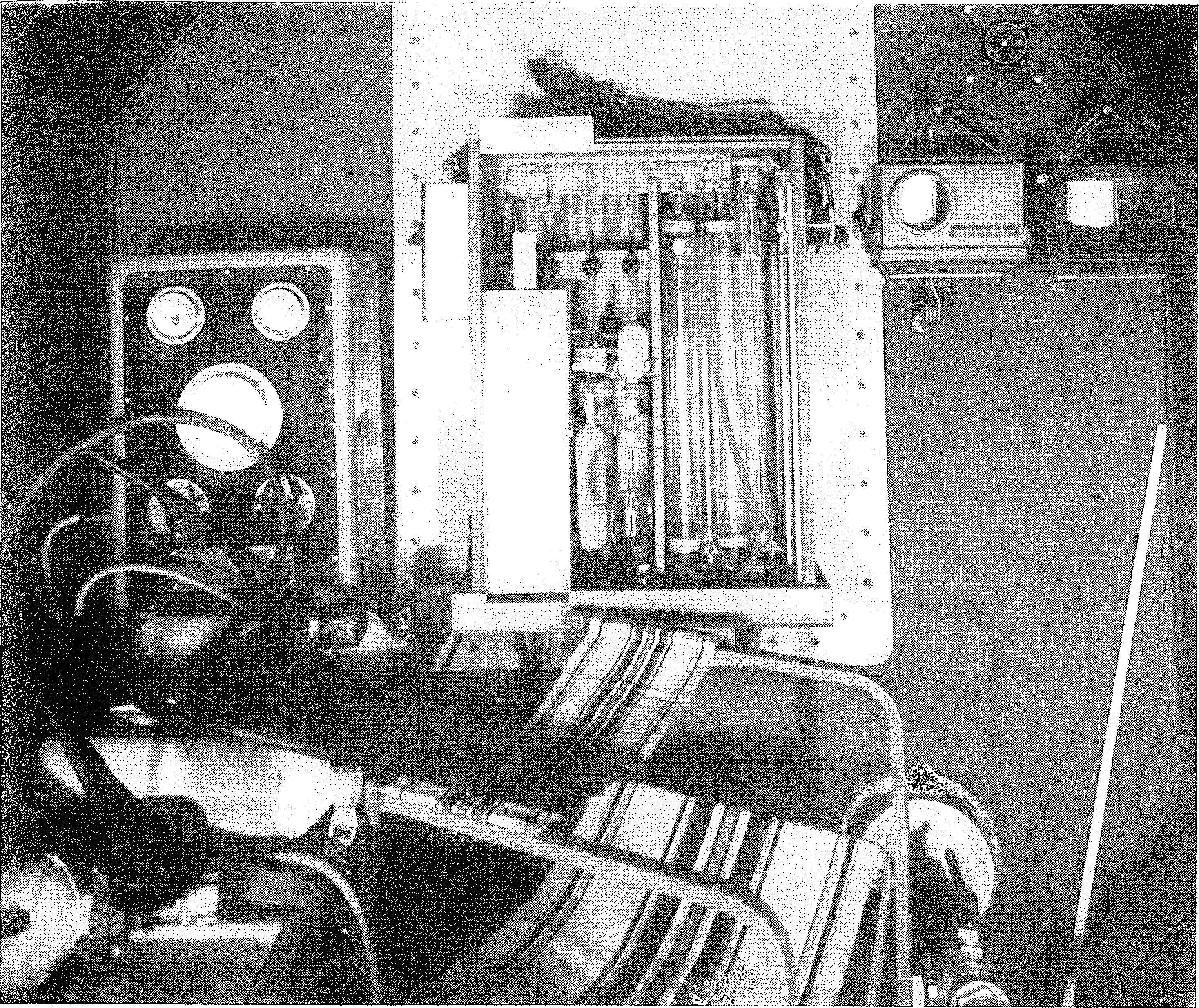

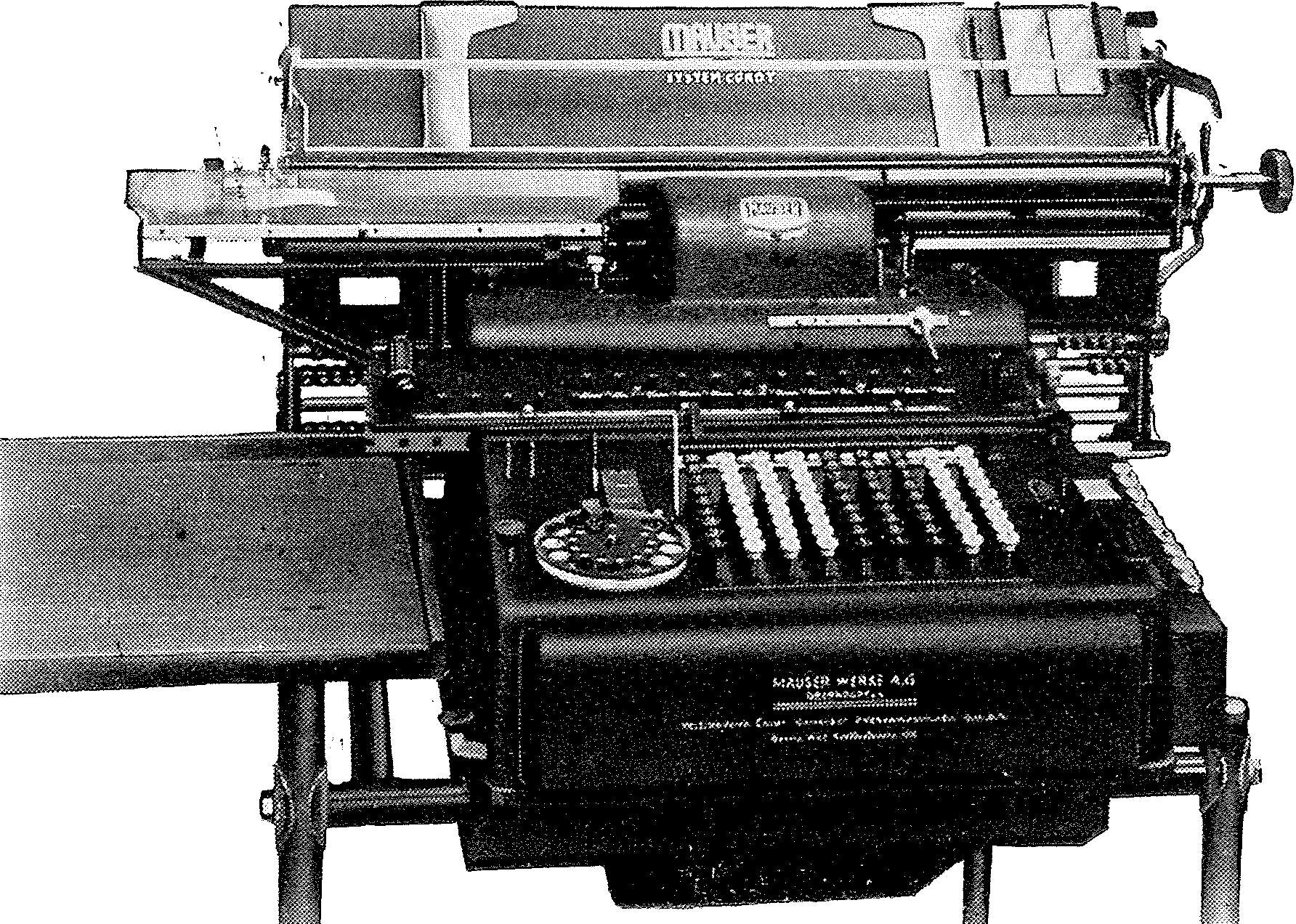

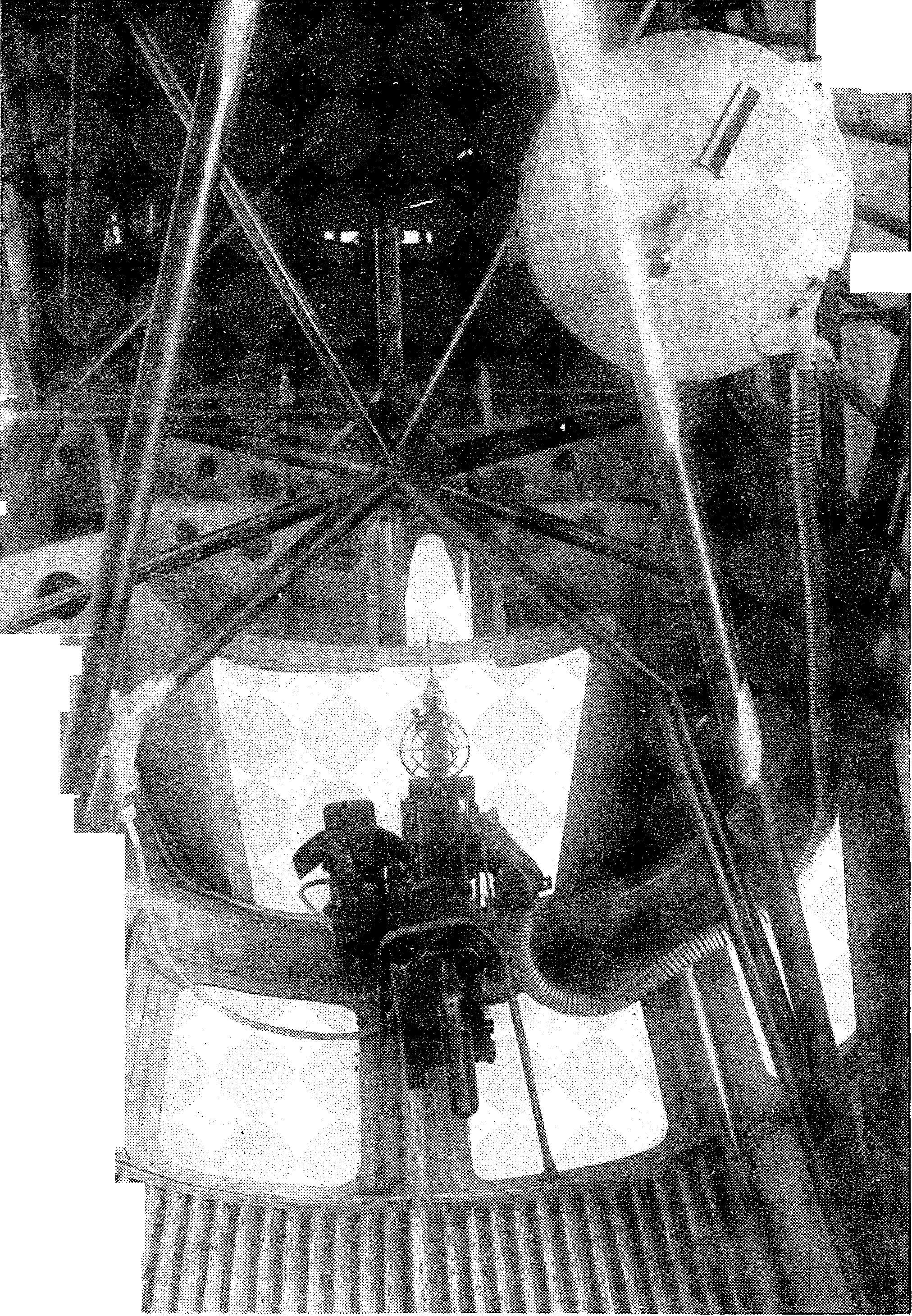

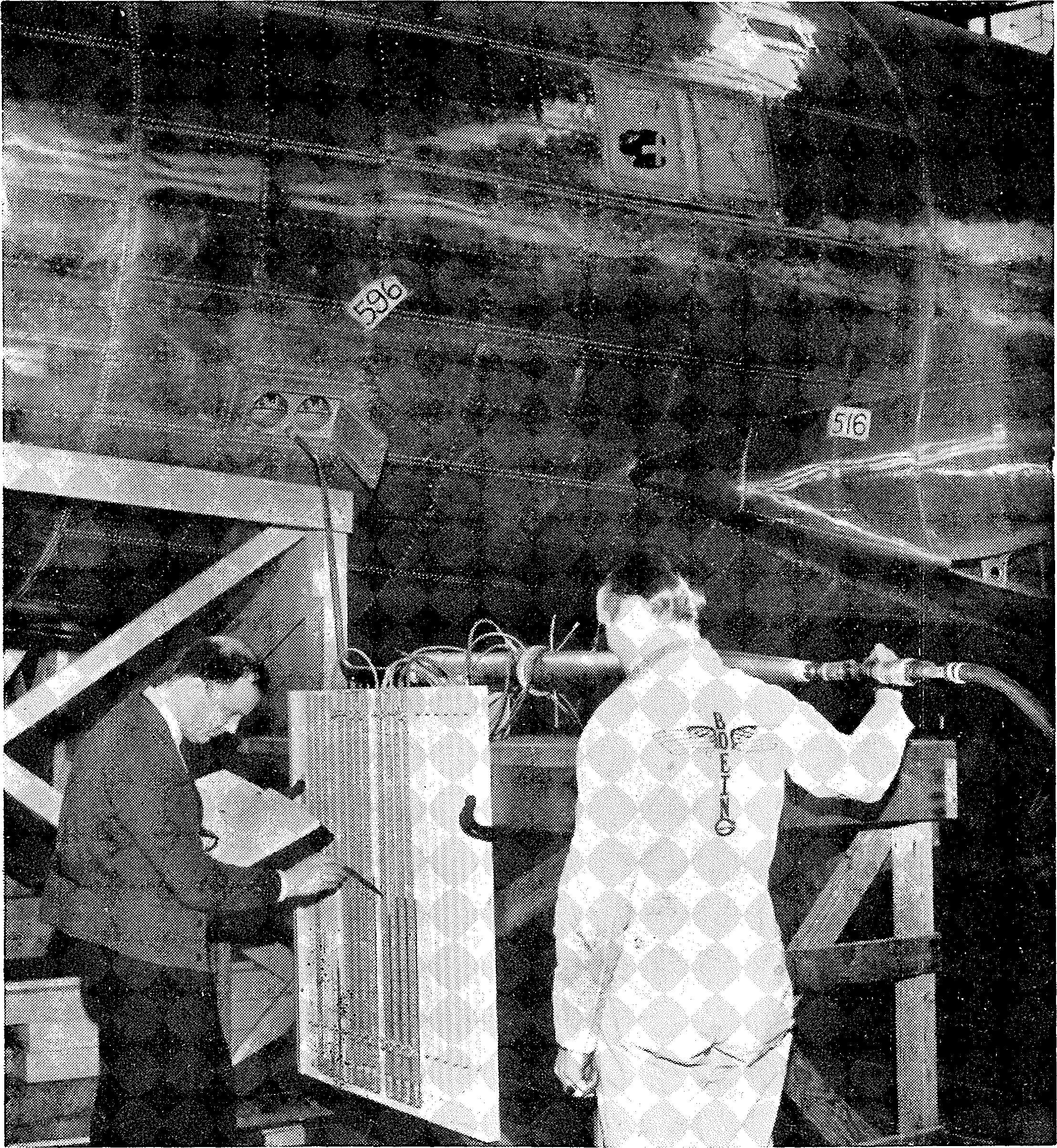

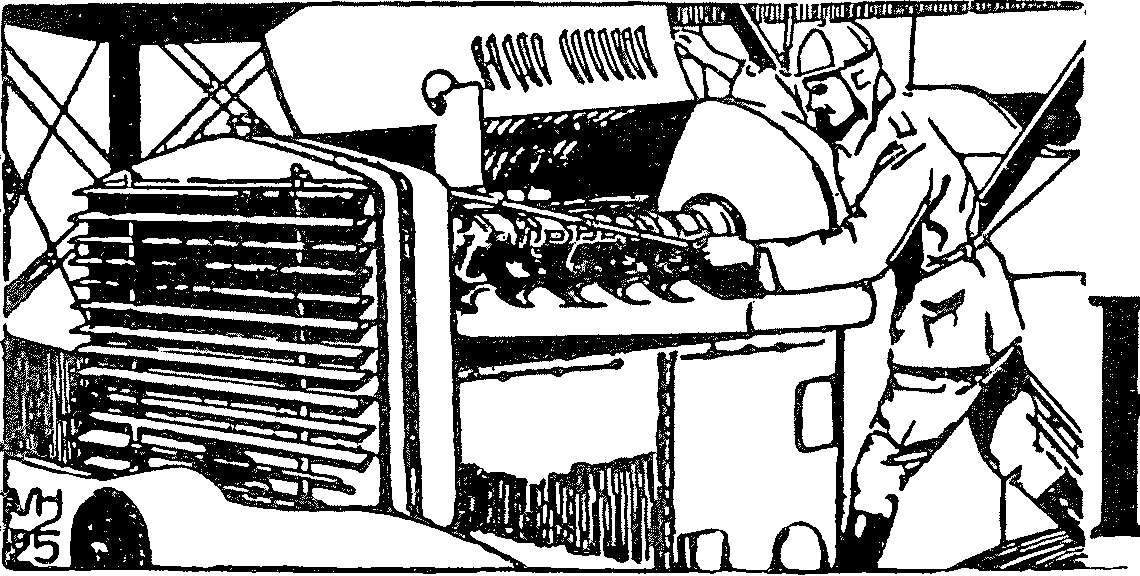

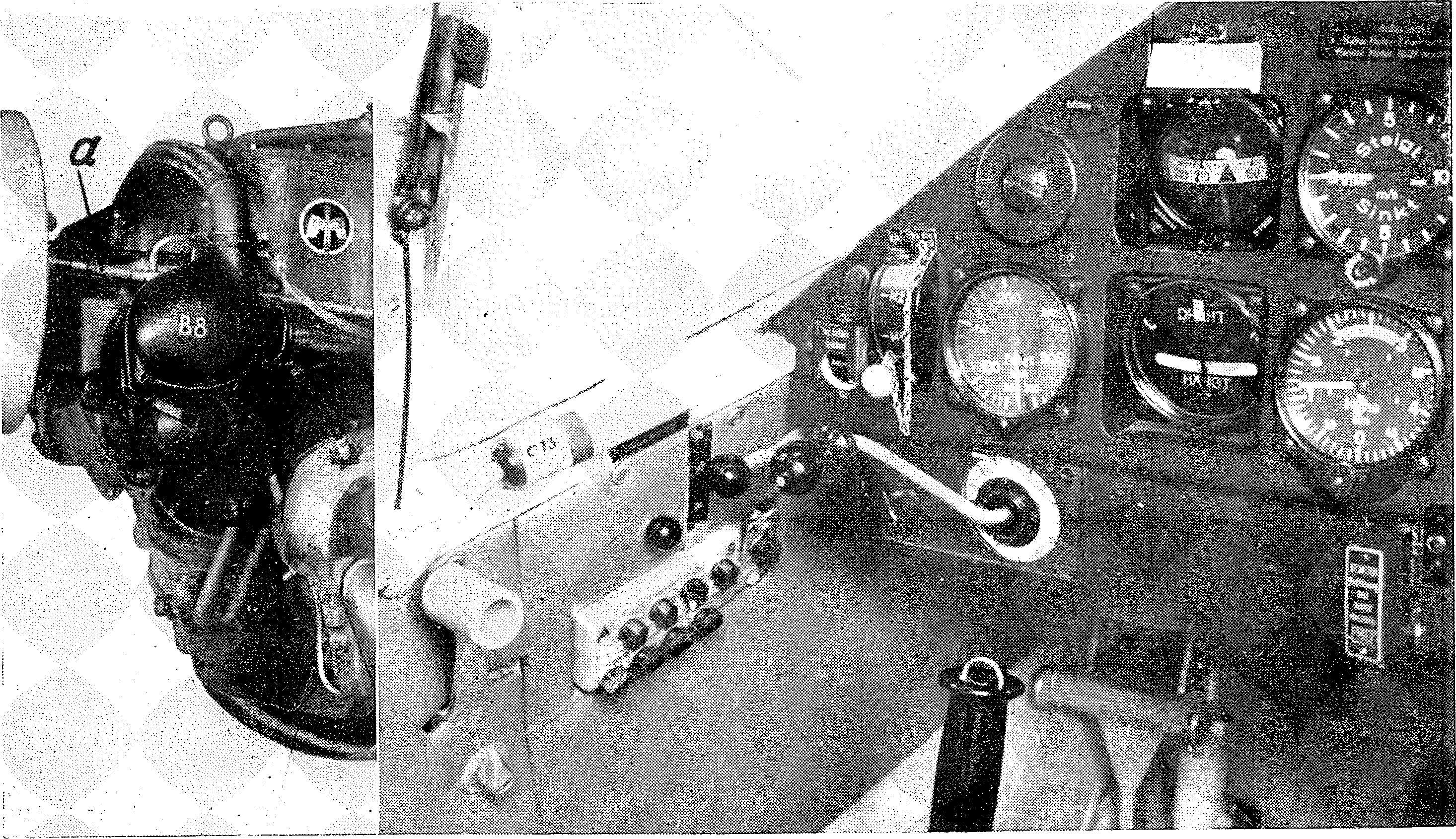

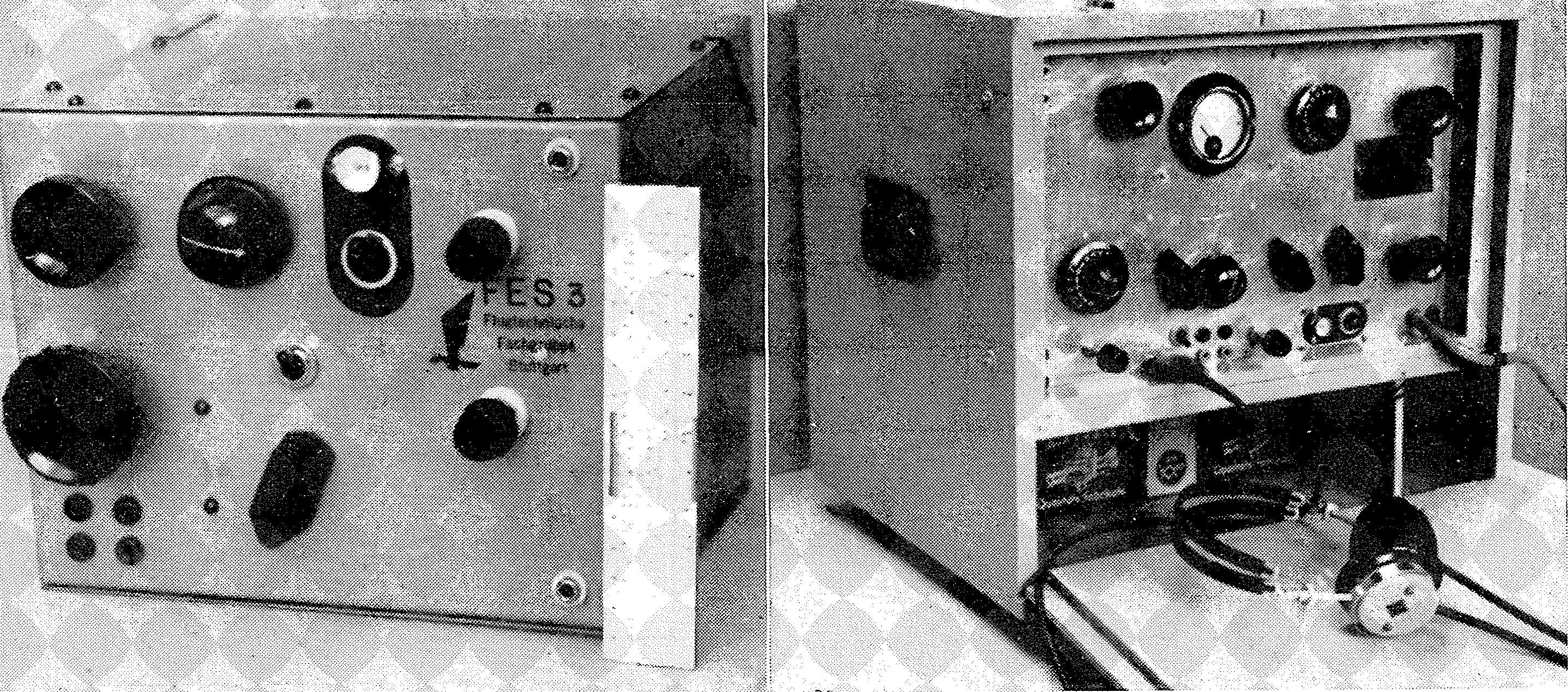

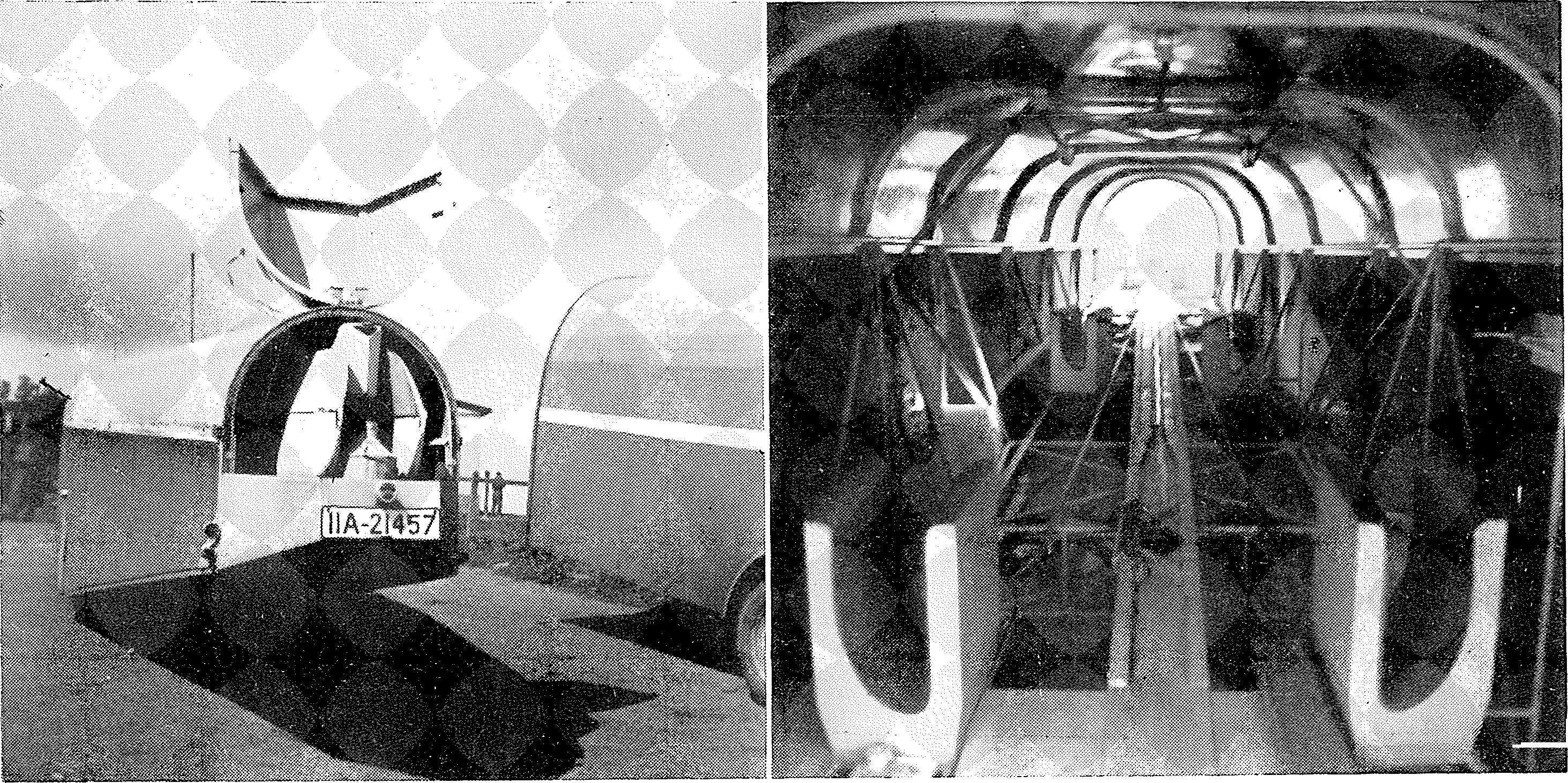

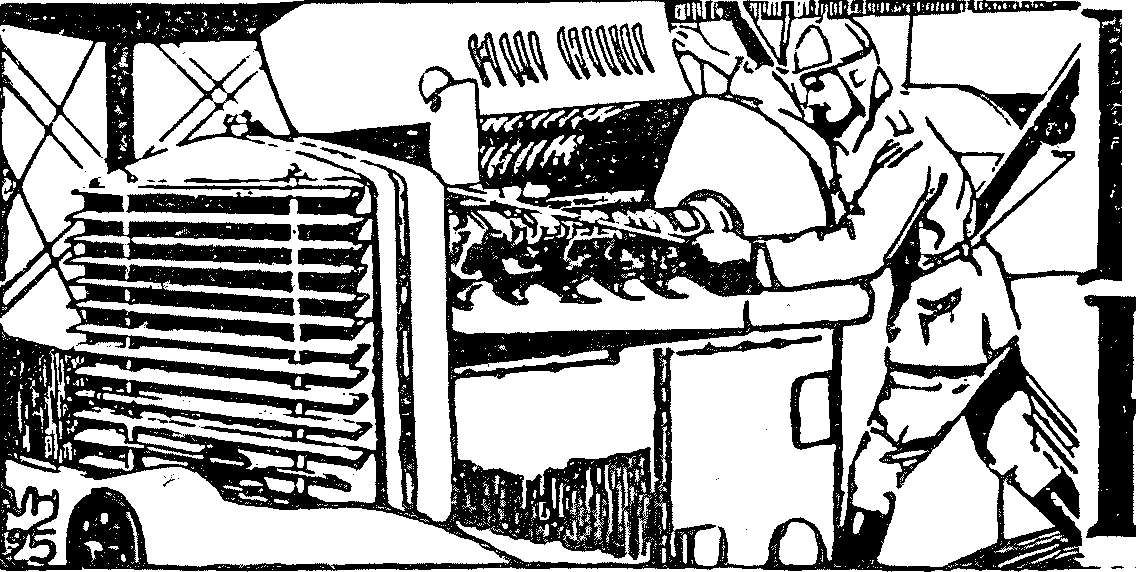

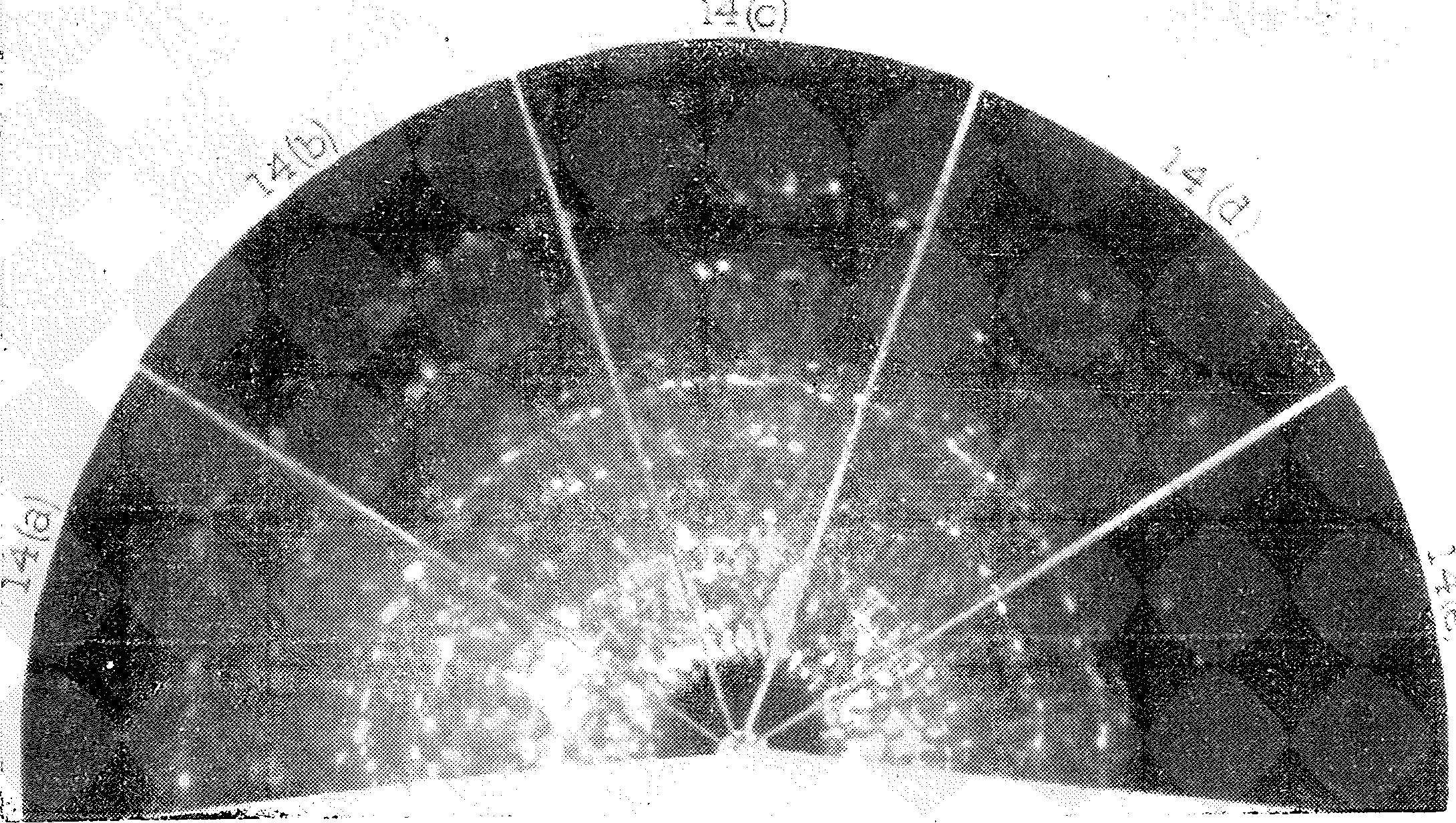

Beobachtungsrauin der Curtiss-Wright Moto renprüf stände.

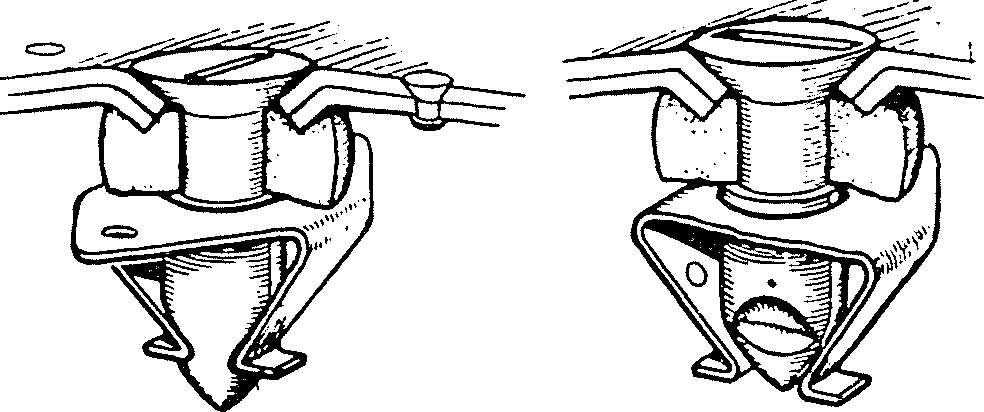

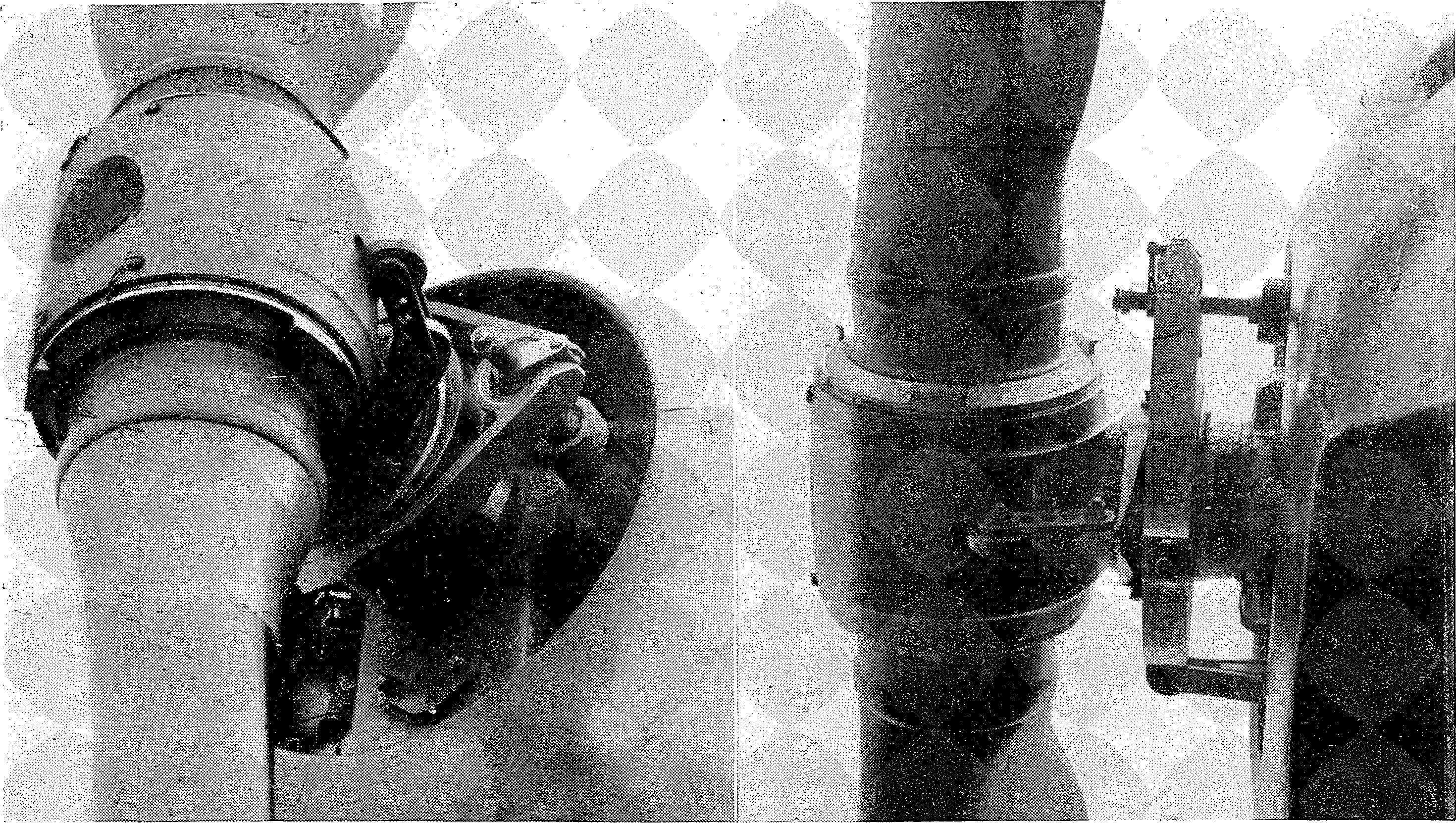

Curtiss-Wright Motorenprüfstände. Ansicht von vorn und von hinten.

Für ein besonderes Laboratorium zur Entwicklung der 3000-PS-Motoren sind im vergangenen Jahr 250 000 Dollar ausgegeben worden. Die Prüfstände besitzen eine besondere Einrichtung, damit die Vergaser der Motoren unter den gleichen Bedingungen laufen wie ein Flugzeug mit 320 km/h Geschwindigkeit. Im umgekehrten Sinn kann auch die Luft verdünnt werden, um die gleichen Verhältnisse zu schaffen, wie sie in größeren Höhen auftreten. Ebenso kann der Luftstrom geheizt werden, um den Motor bei allen Temperaturen laufen zu lassen. Der Beobachtungsraum befindet sich seitlich vom Versuchsstand. Vergleiche die Abbildung. Ueber dem Instrumentenbrett befindet sich das Beobachtungsfenster für den Motorenraum.

Bremsstand, sowie Beobachtungsraum sind gut abgedämpft, so daß die Motoren 24 Stunden, ohne das Bedienungspersonal zur belästigen, laufen können.

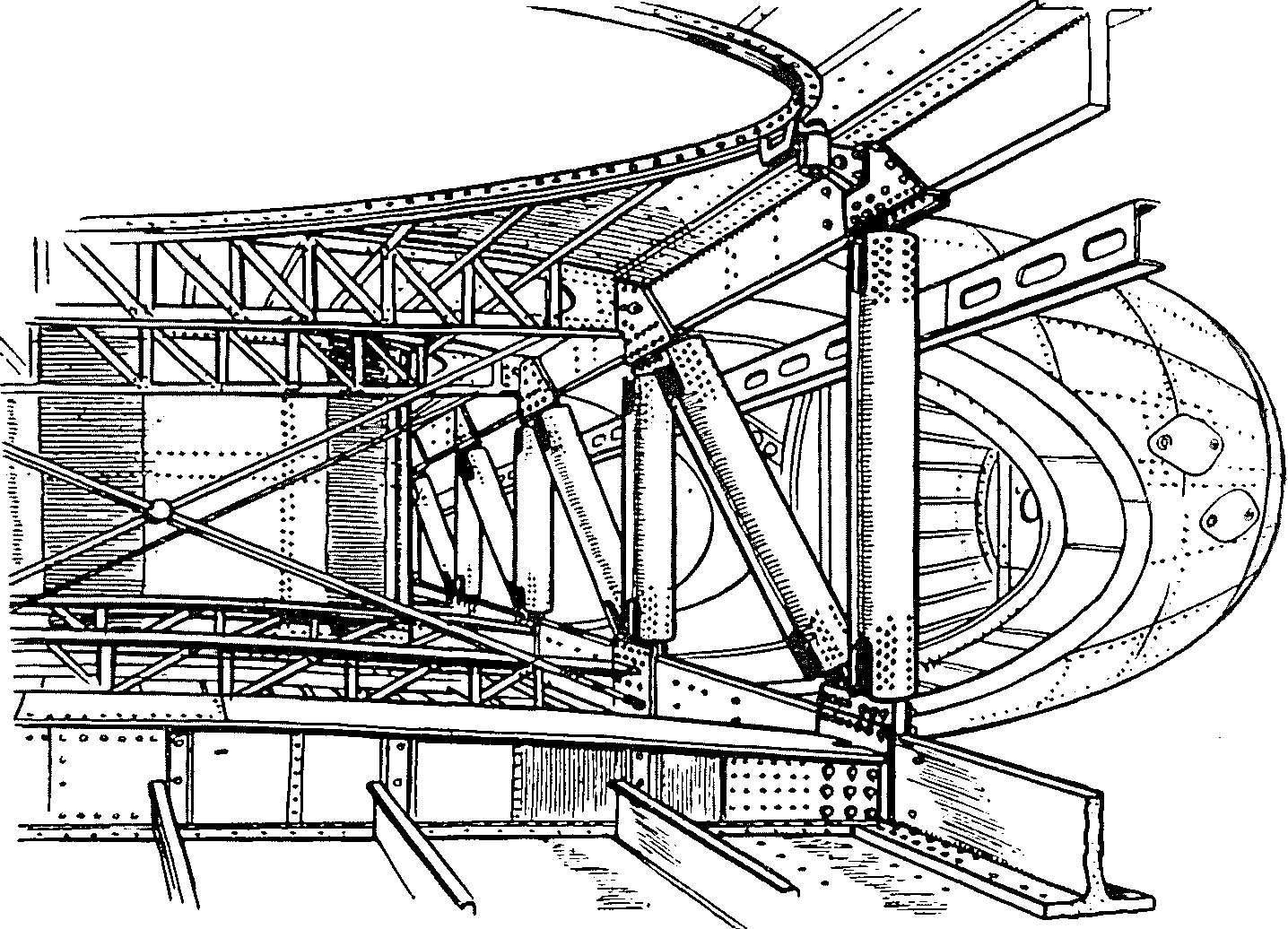

Die Motoren sind in dem runden Prüfstandtunnel mittels Stahlkabel im Dreiecksverband aufgehängt. Vergleiche die Abbildung.

Vor und hinter den Prüfständen befinden sich senkrechte, 9 m hohe, Luftschächte und über dem Motor eine Laufkatzenschiene, um die Motoren bequem an- und abtransportieren zu können.

PLUG UflDSCHÄl

Inland.

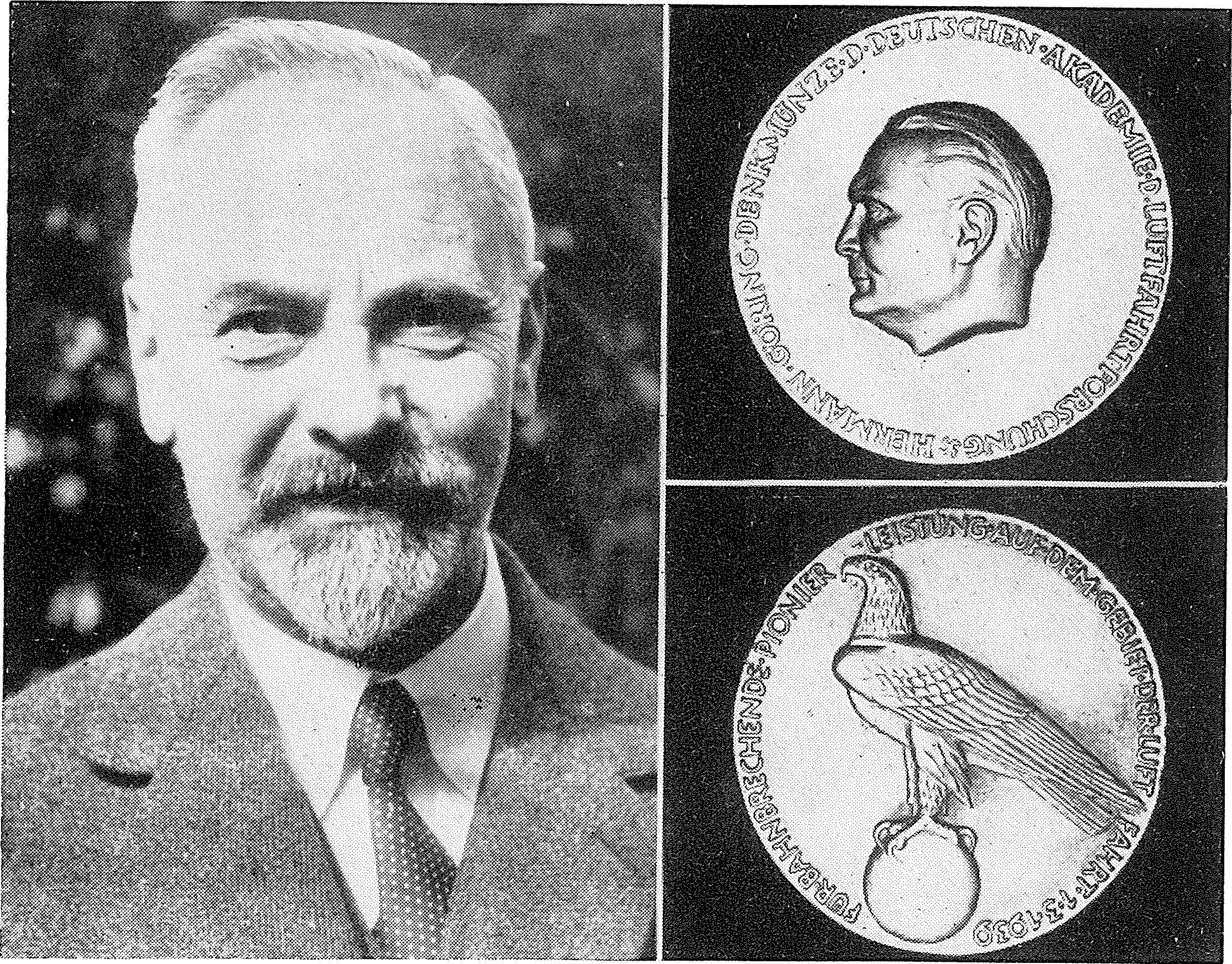

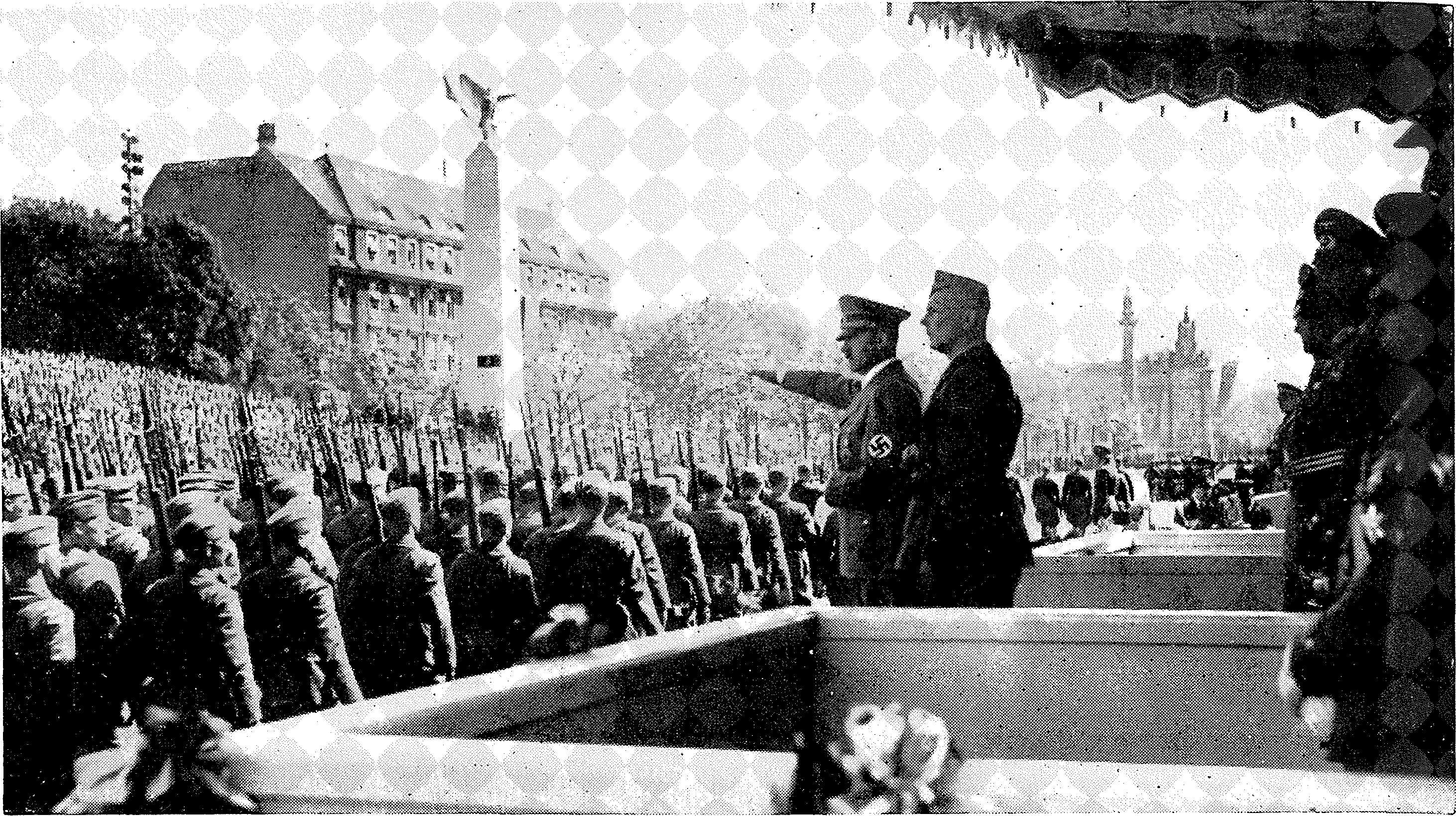

Generalfeldmarschall Göring an die Luftwaffe.

Kameraden der Luftwaffe! Die Wiedervereinigung Oesterreichs mit dem Reich und die Befreiung unserer sudetendeutschen Brüder sind geschichtliche Ereignisse, die das Jahr 1938 zu einem entscheidenden Jahr der deutschen Geschichte gemacht haben. Durch

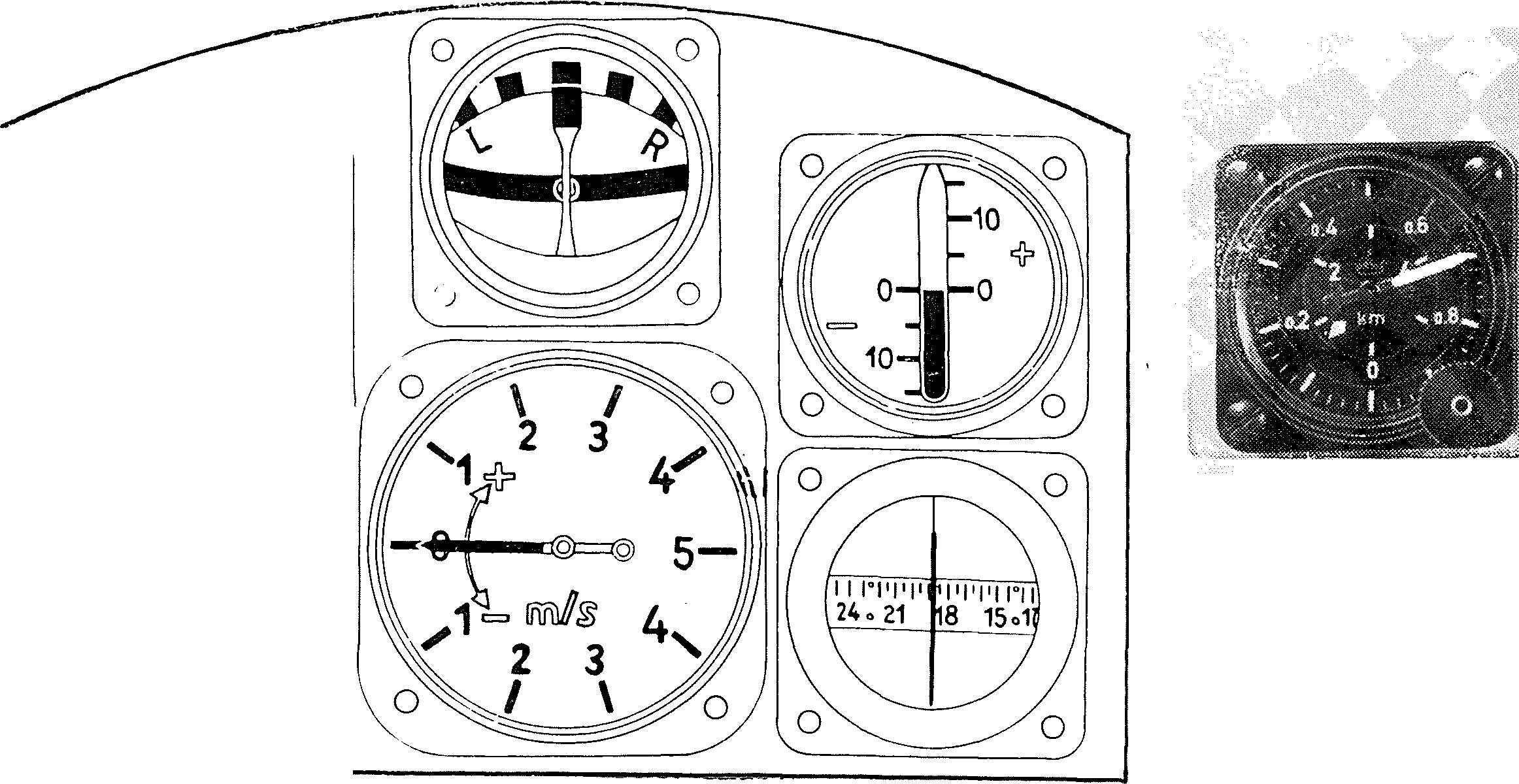

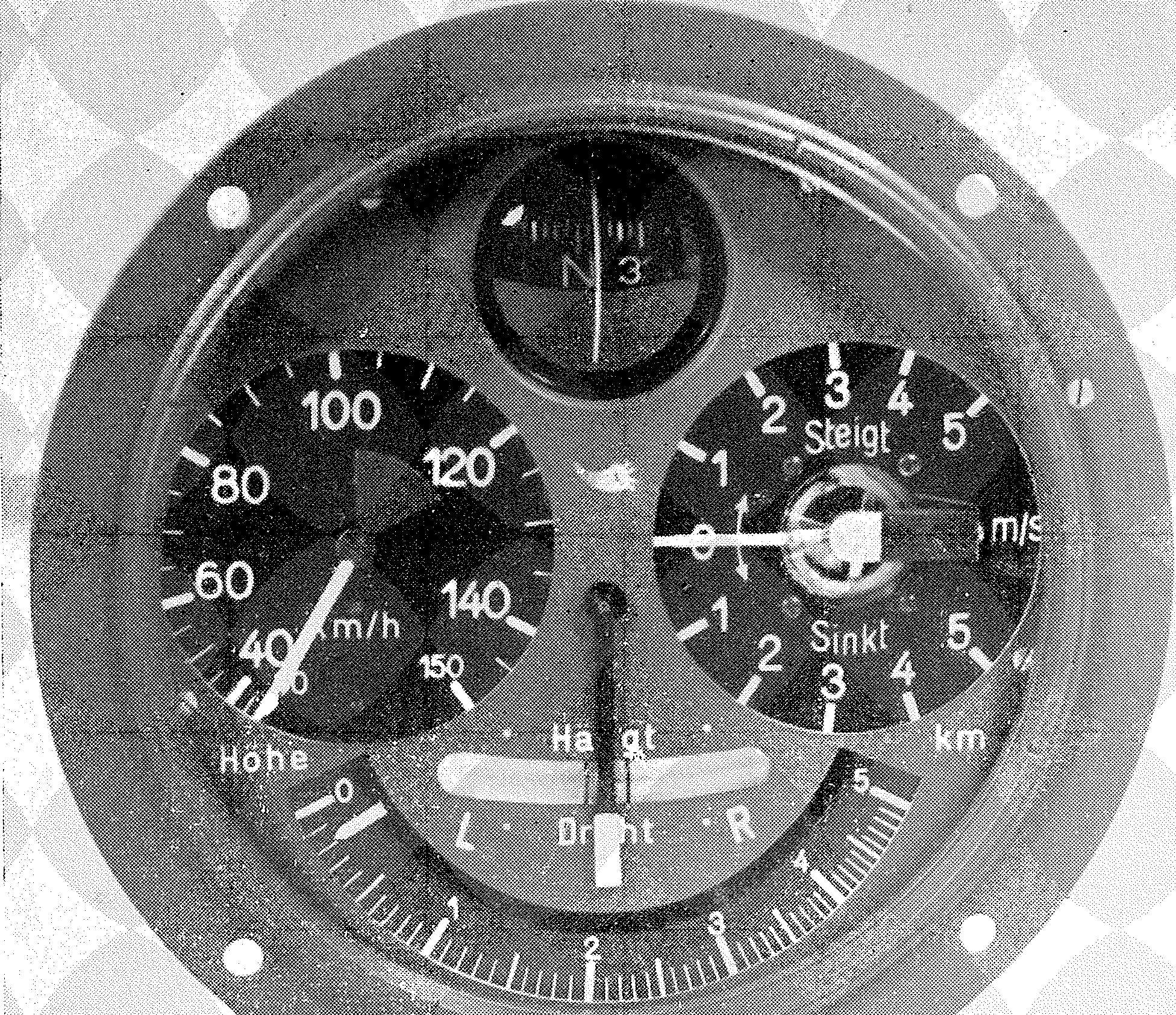

Blindflugschule Brandes bei Machern. Links: Uebung am „Linkstrainer". Der Flugschüler sitzt hier in einem Flugzeugmodell, dessen Führersitz vollkommen verschlossen werden kann und der alle Apparate eines richtigen Flugzeuges enthält. Die Befehle werden dem Piloten, wie in der Wirklichkeit, auf drahtlosem Wege übermittelt, während der Ausbildungsoffizier an den Bewegungen des Modells genau feststellen kann, ob der Flugschüler den richtigen Kurs steuert.

Rechts: Uebung am Peilgerät. Weltbild

die geniale Lenkung und die einmalige Tatkraft unseres Führers ist der Traum der Deutschen Tat geworden: Großdeutschland!

Auch die Luftwaffe hat ihr gerüttelt Maß an den Erfolgen dieses Jahres. Voll ruhiger Entschlossenheit und unerschütterlicher Siegesgewißheit stand die Luftwaffe bereit, für Führer und Reich den höchsten Einsatz zu wagen. Ich weiß, daß jeder einzelne von euch, Offizier wie Mann, Flieger, Fallschirmjäger, Kanonier und Funker, seine äußerste Pflicht getan hat. Euch allen hierfür zu danken, ist mir ein stolzes Bedürfnis. Die Leistungen des vergangenen Jahres sollen uns Ansporn sein für das kommende. Wir werden alle Anforderungen mit letzter Mingabe erfüllen in treuer Gefolgschaft unseres Führers und Obersten Befehlshabers und im Glauben an die Größe unseres ewigen Deutschland.

Her mann Göring, Generalfeldmarschall Veranstaltungen 1939. 8.—10. 4. Reichswettschießen des NS.-Fliegerkorps, Bad Kissingen. 18.—21. 5. Rundflug des NS.-Fliegerkorps durch den Sudetengau. Durchführung:

NSFK.-Gruppe 6 (Schlesien). 26.—29. 5. Reichswettbewerb für Segelflugmodelle auf der Wasserkuppe. IL—18. 6. Deutschlandflug 1939.

18. 6.—2. 7. 3. Zielflug-Wettbewerb des Korpsführers des NS.-Fliegerkorps.

25. 6.—9. 7. Nation. Segelflug - Wettbewerb für doppelsitzige Segelflugzeuge, Hannover. Durchführung: NSFK.-Gruppe 9 (Weser-Elbe).

30. 6.—2. 7. Reichswettkämpfe des NS.-Fliegerkorps, Kassel.

14.—16. 7. Zuverlässigkeitsflug. Durchf.: NSFK.-Gr. 1, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 15. (Startber. nur Flugzeugbes., die bis zum 14. 7. 39 an keinem flieg. Wettbewerb teilgenommen haben.)

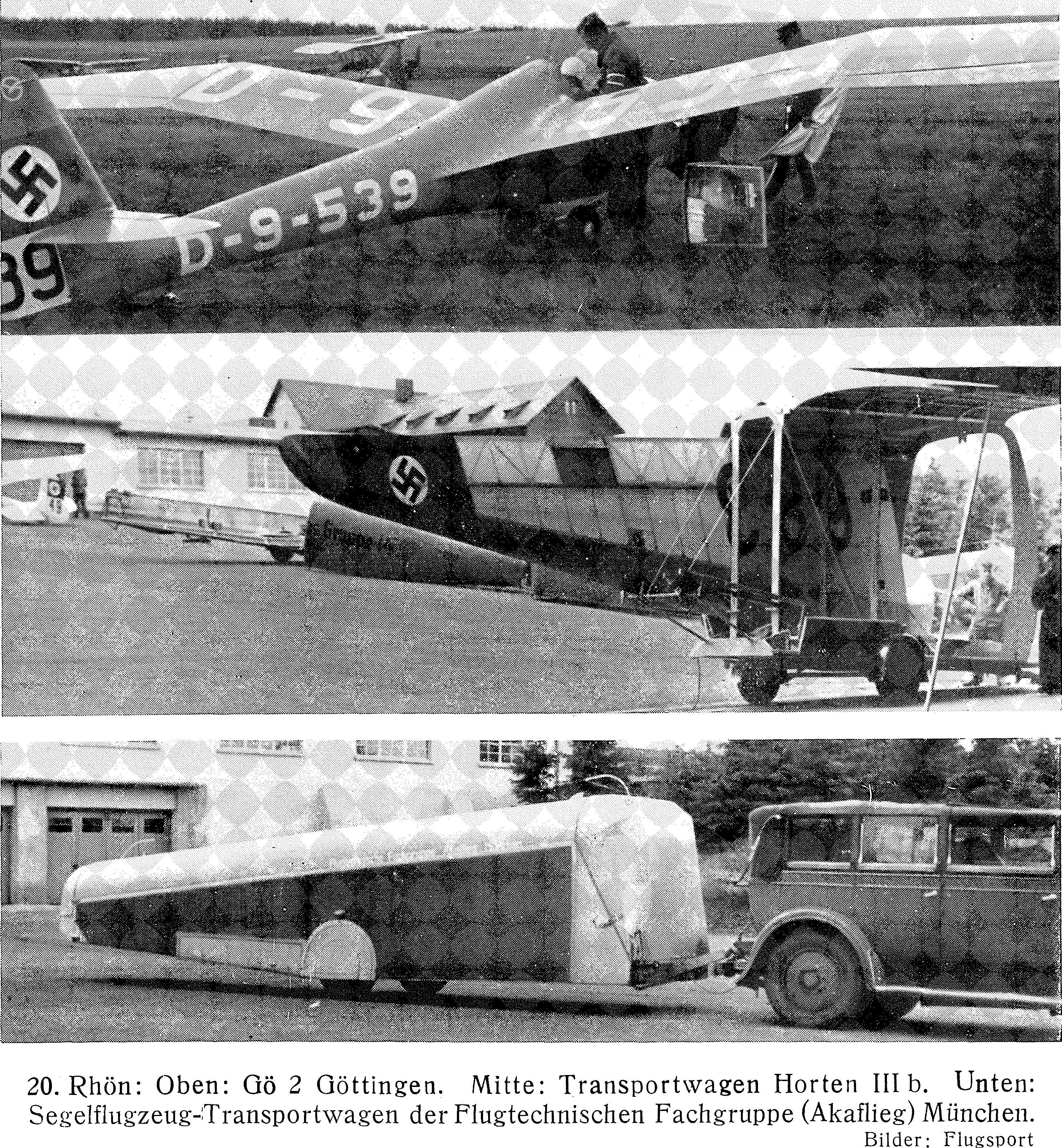

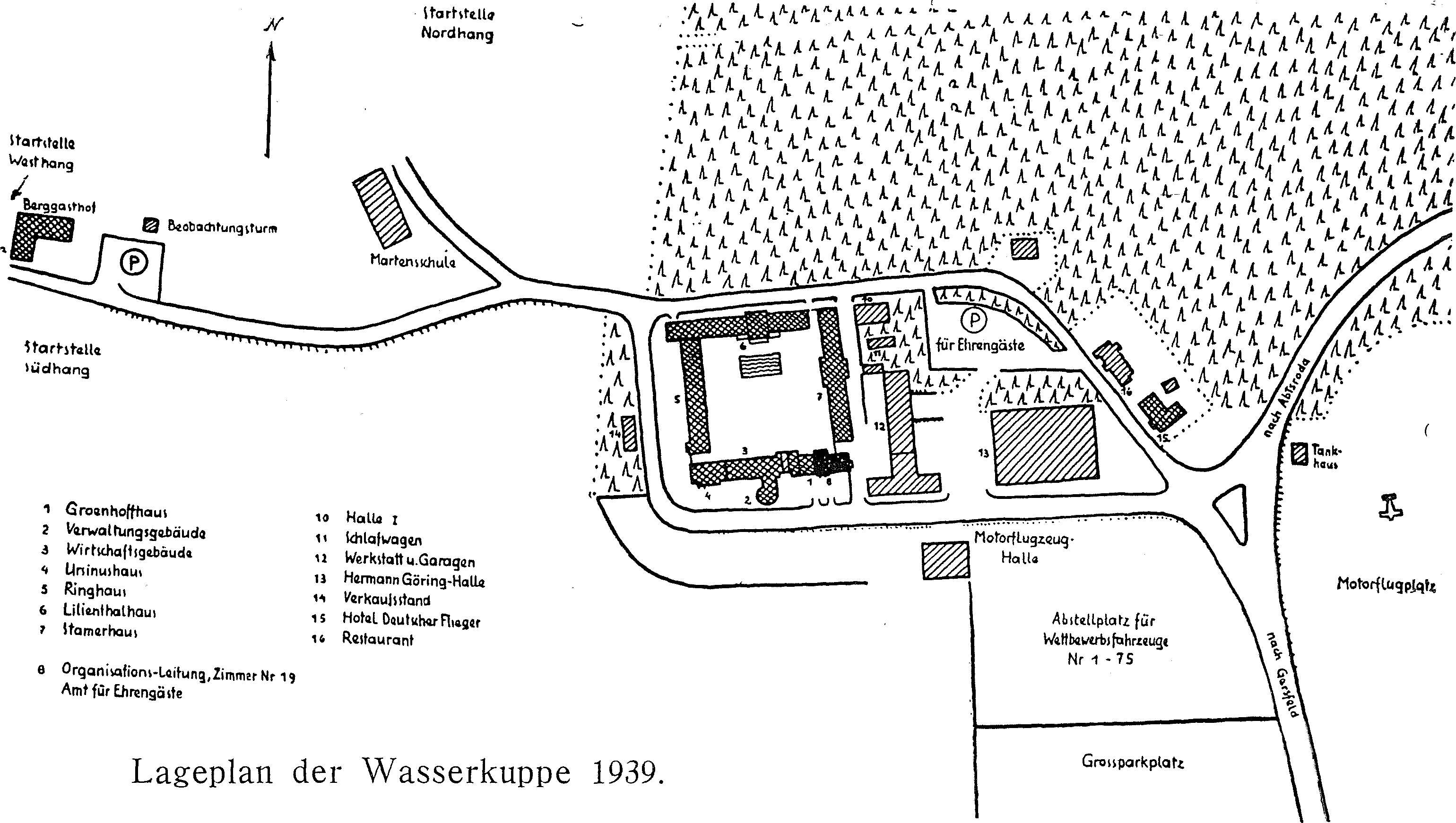

23. 7.-6. 8. Rhön-Segelflug-Wettbewerb 1939 (20. Rhön). Veranstalter: Korpsführer d. NSFK.

27.—30. 7. Deutsche Meisterschaft im Geschicklichkeitsflug 1939, Frankfurt a. M. Veranstalter: Korpsführer d. NSFK.

29. —30. 7. 2. Intern. Luftrennen d. NS.-Fliegerkorps, Frankfurt a. M. Veranstalter: Korpsführer d. NSFK.

12.—14. 8. 3. Deutscher Küstenflug 1939, Borkum. Durchführung: Küstenflug-leitung.

25.—28. 8. Reichswettbewerb für Motorflugmodelle, Borkenberge.

16.—17. 9. Alpen-Querflug, Graz. Durchführung: NSFK.-Gr. 14 (Bayern-Süd).

28.—29. 10. Reichswettbewerb für Saalflugmodelle.

Verwaltung des NSFK. Zum Amtschef hat der Korpsführer Generalleutnant Christiansen ab 1. 1. 39 Verwaltungs-Oberführer Wilhelm Schröder ernannt.

Fürst Ulrich Ferdinand Kinsky f ist während einer rennsportlichen Sitzung in Wien plötzlich an einem Schlaganfall gestorben. Fürst Kinsky, 45 Jahre alt, war früher im österr. Sportflugwesen tätig.

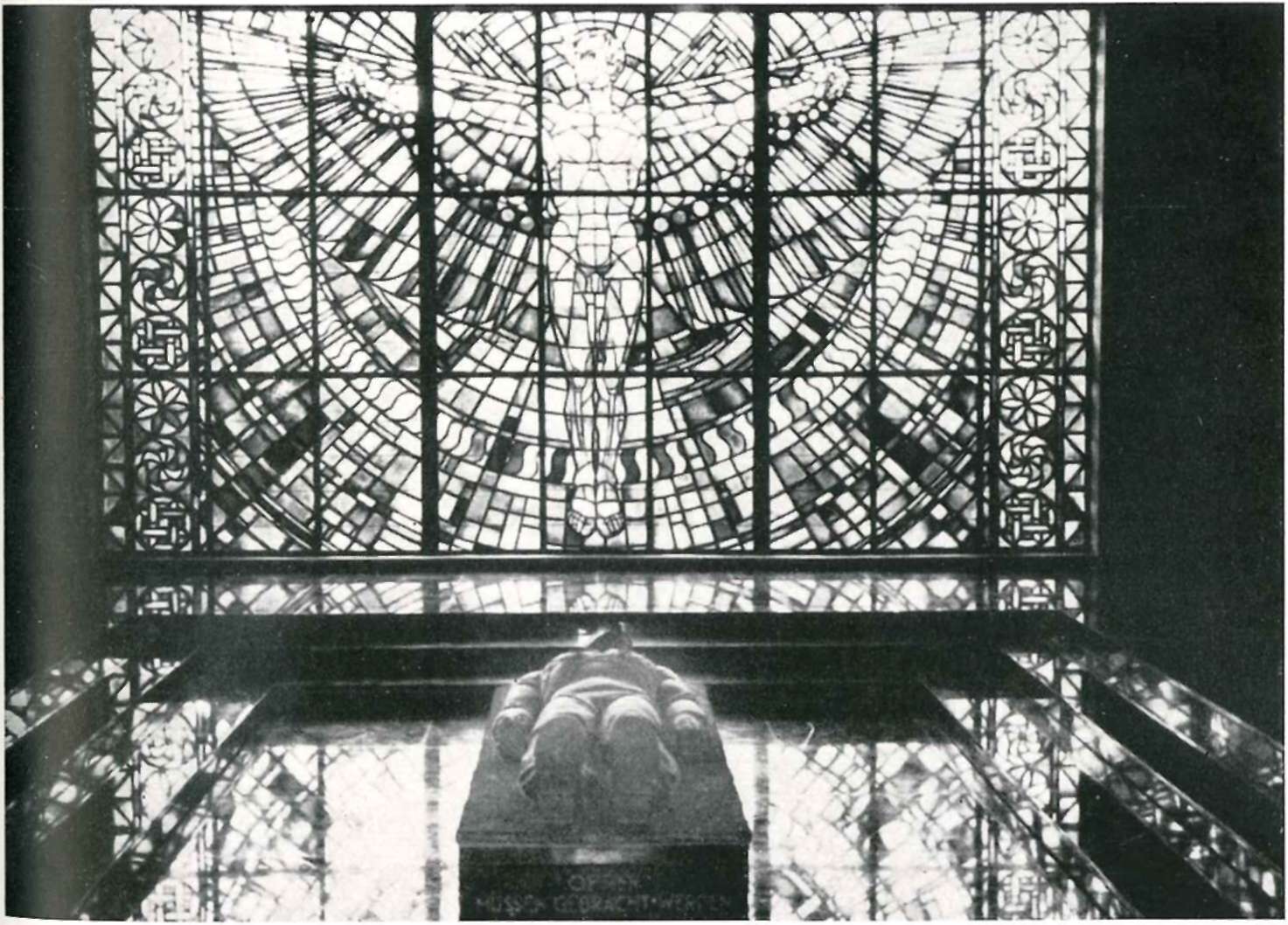

Generaloberst Milch weiht Gedenkstein für die alten Flugpioniere v. Schröder und Albrecht, Wustrau bei Neuruppin. v. Schröder war der Organisator der ersten Ueberseeflüge der Lufthansa und stürzte mit seinem Begleiter Albrecht auf seinem ersten Teneriffaflug 19. 12. 1929 ab. Wettbild

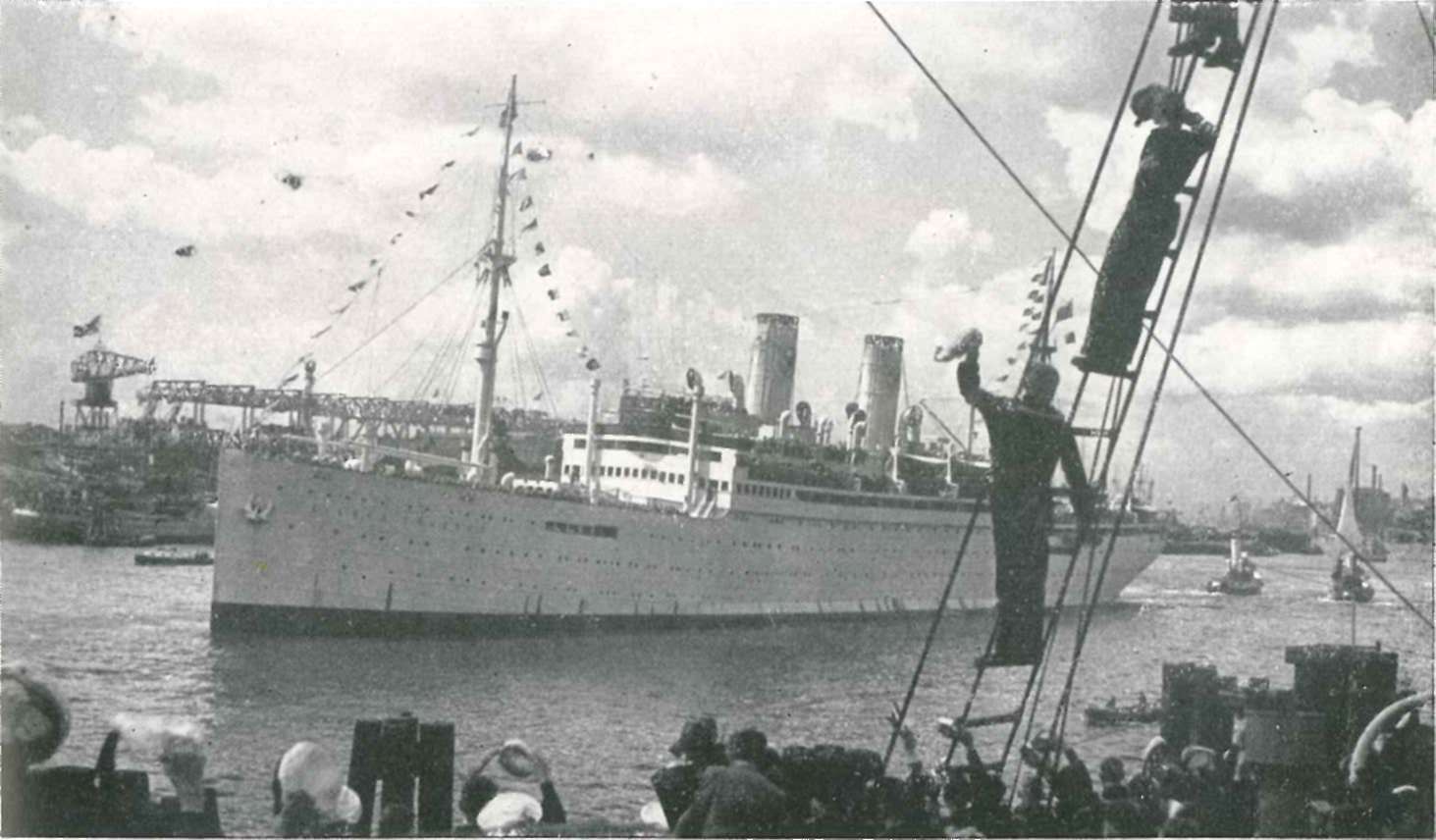

Deutsche Luithansa übernahm am 1. Jan. in vollem Umfange die Durchführung des bisherigen Flugdienstes der Oesterreichischen Luftverkehrs-Aktiengesellschaft, die am 31. Dez. ihren Betrieb einstellte. Damit ist die Deutsche Lufthansa, deren innerdeutsche Aufgaben durch die Eingliederung der Ostmark und des Sudetengaues stark gewachsen sind, die alleinige Trägerin des Luftverkehrs in Großdeutschland.

Im Hinblick auf die wirtschaftliche und verkehrsmäßige Bedeutung der Hauptstadt der deutschen Ostmark richtet die Lufthansa eine Bezirksleitung Südost mit dem Sitz in Wien ein, die neben der Leitung des Flugdienstes der bisherigen Oesterr. Luftverkehrs-Aktienges., deren gesamte Gefolgschaft in den Dienst der Deutschen Lufthansa übertritt, auch die Aufgaben der früheren Streckenleitung Südost übernimmt.

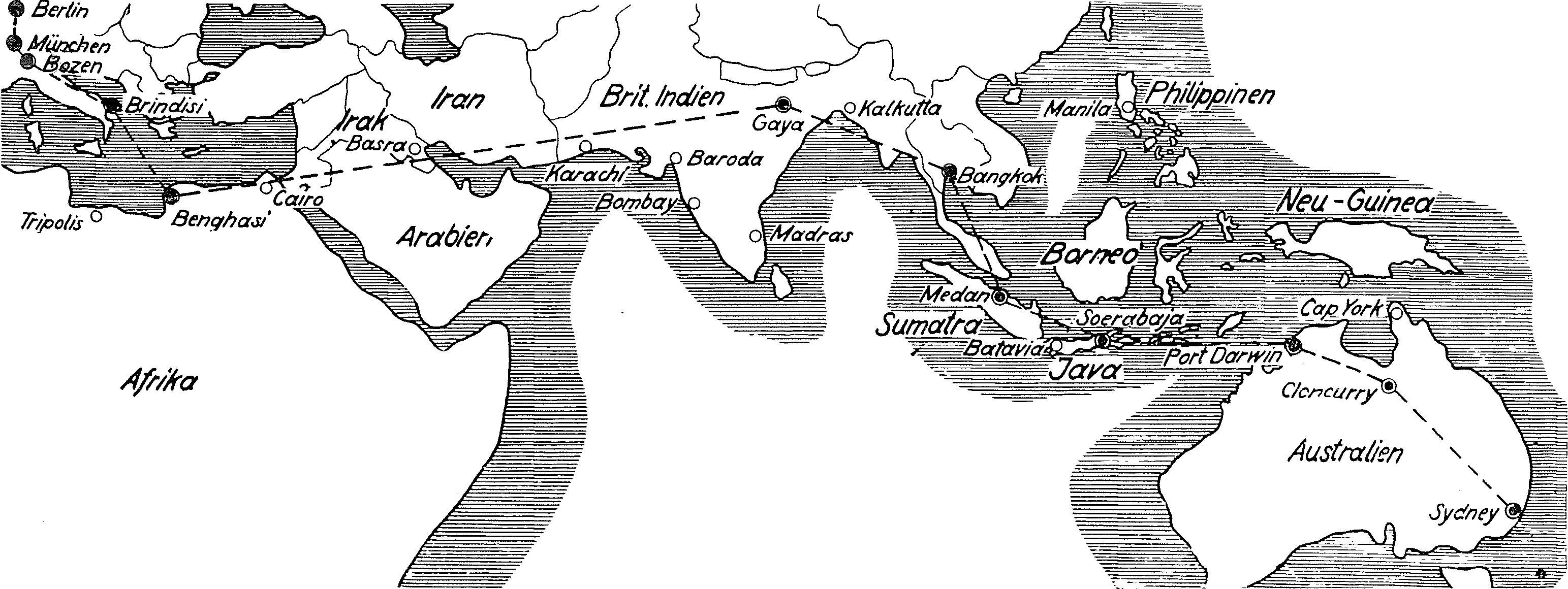

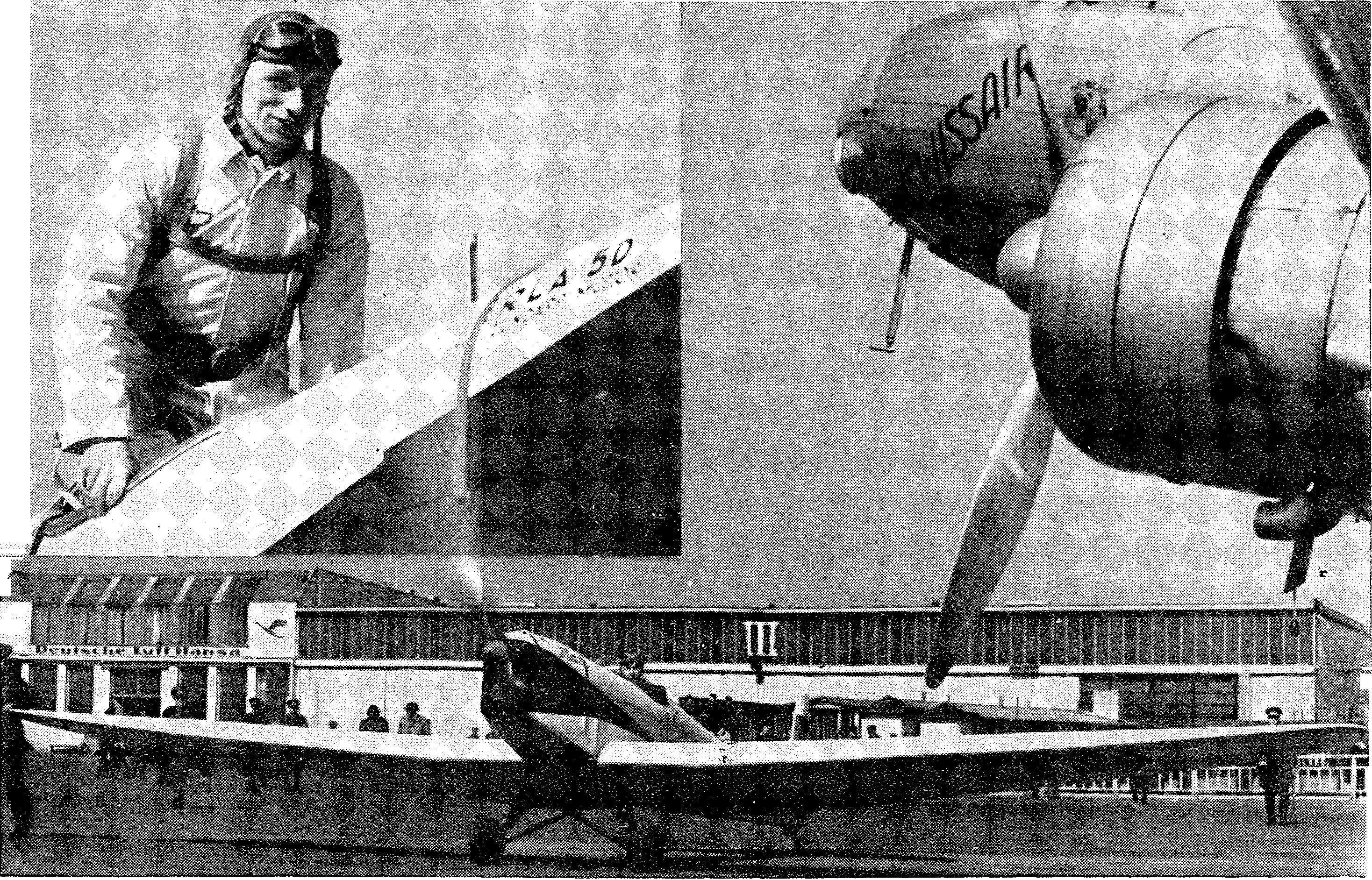

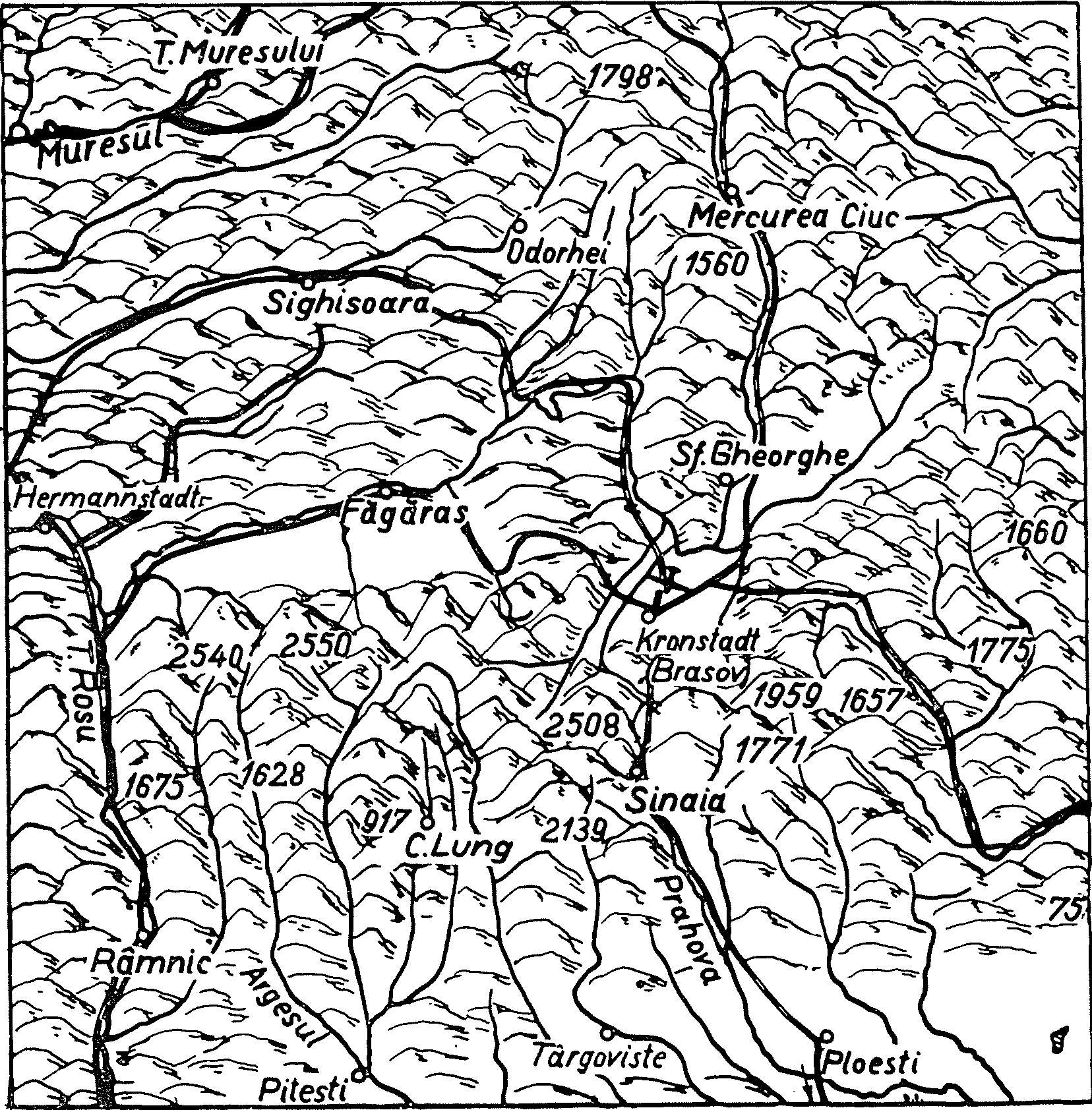

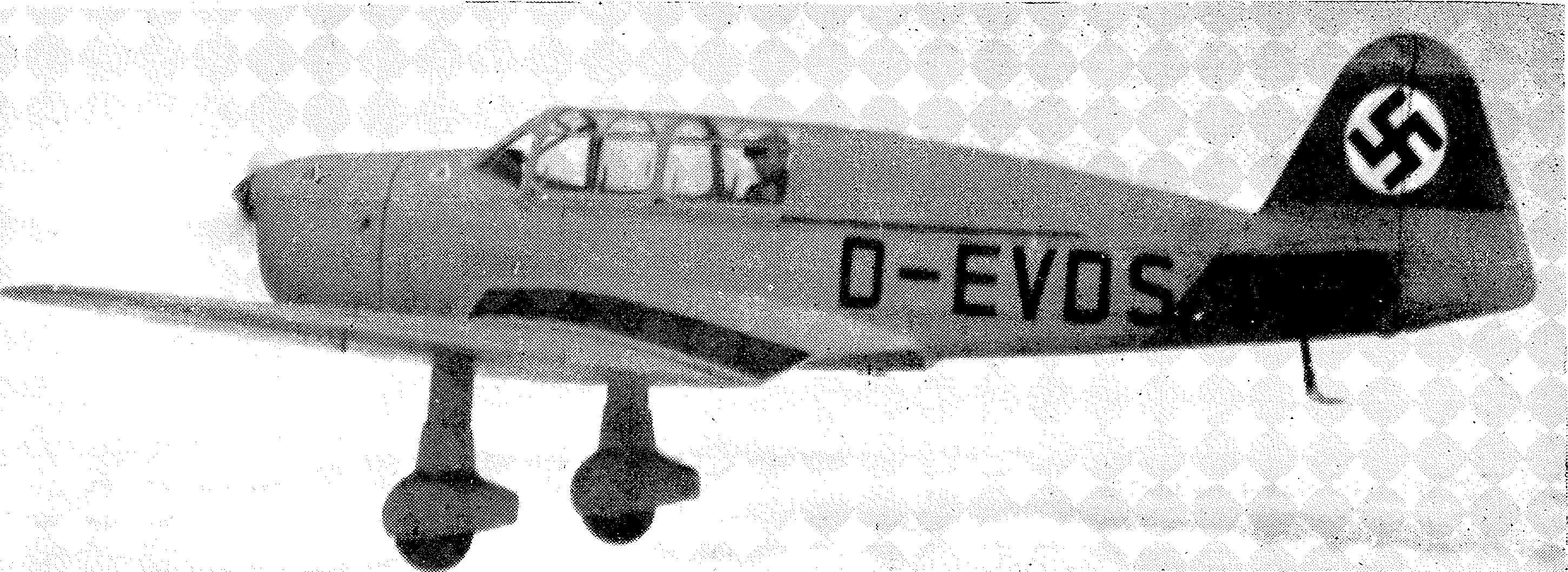

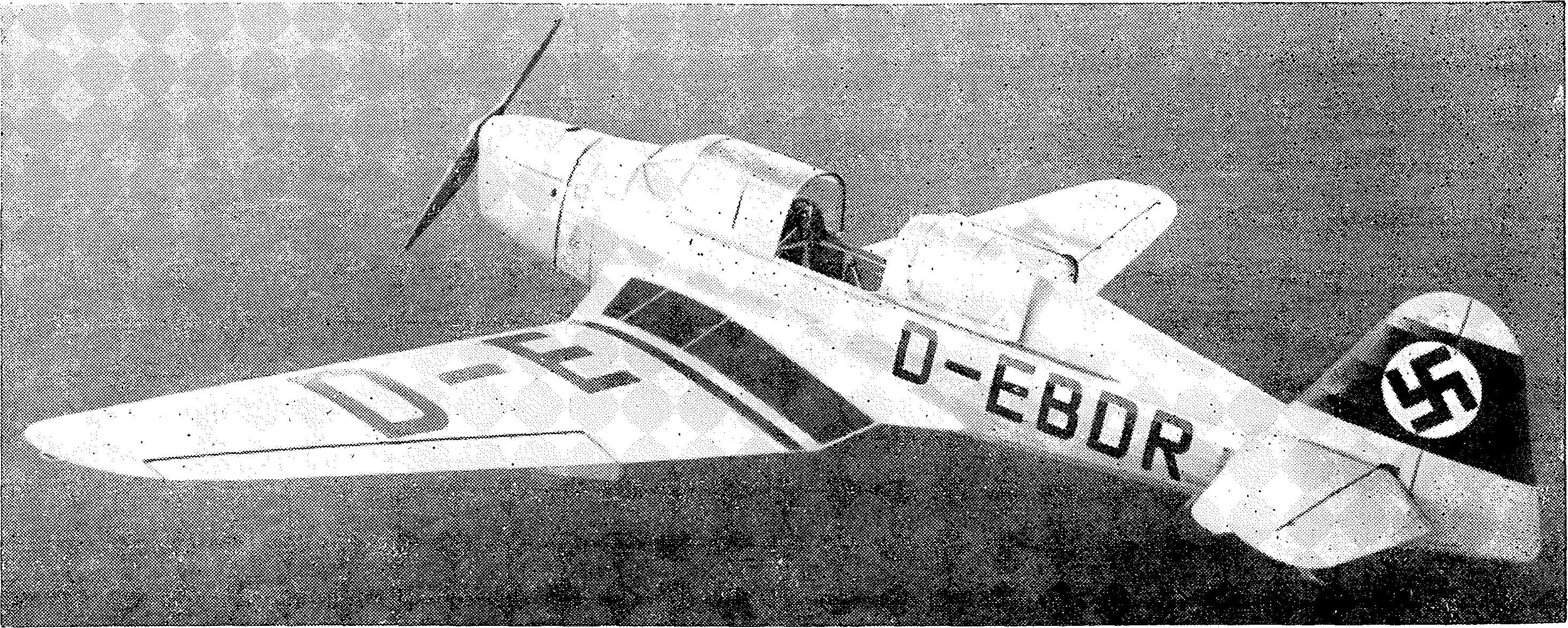

Nordafrika—Britisch-Indren, Ohnehaltflug, 6400 km, auf Arado Ar 79 vollbrachten Oüerltn. Pulkowsky und Ltn. Jenett von der Luftwaffe am 29. 12. 38. Mit diesem Flug der Arado über 6000 km wurde der im Ausland befindliche Leichtflugzeugrekord, Stand zur Zeit 41^5 km, um die Hälfte überboten. Obltn. Horst Pulkowsky und Ltn. Rudolf Jenett sind mit einem zweisitzigen Kabinen-Reiseflugzeug „Arado 79**, das mit einem 105-PS-Hirth-Motor ausgerüstet ist, unterwegs auf einem Langstreckenflug nach Australien. Sie starteten auf dem Werftflughafen der Arado-Werke in Brandenburg, überflogen nach kurzer Zwischenlandung in München die Alpen und machten Halt im Flughafen Bozen. Der zweite Tag führte sie von Bozen nach Brindisi an der Südküste Italiens, am dritten bewältigten sie bei schlechtem Wetter die 1100 km von Brindisi nach Bengasi in Nordafrika. Dabei mußte in einem Seeflug über 1000 km das Mittelmeer an seiner breitesten Stelle überflogen werden, und das nur in fünf m Höhe über der Wasseroberfläche, da Nebel und Wolken jede Sicht nahmen. Ohne Funkgerät fand das deutsche Reiseflugzeug seinen Weg, während ein viermotoriges Verkehrsflugzeug der Afrika-Linie auf dem gleichen Flugweg seinen Flug unterbrechen mußte. — Nach einigen Ruhetagen in Bengasi starteten Pulkowsky und Jenett am 29. 12. 38 nachm. zu ihrer nächsten Etappe. Ohne jeden Zwischenfall kam die schwerbeladene Maschine hoch, und nun ging es im Ohnehaltflug bis Gaja in Britisch-Indien, wo die beiden Flieger nach Zurücklegung einer Strecke von 6400 km — die der Flugstrecke Berlin—New York entspricht! — am 31. 12. morg. landeten. Gegenwinde und Sandstürme erschwerten den Flug über zum Teil unbewohnten Gegenden, zwei Nächte hindurch ging es ohne Orientierungsmöglichkeit weiter, und dabei mußten noch die 4000 m hohen Ausläufer des Himalaia-Gebirges übercuert werden! Dabei verbrauchte die „Arado" je 100 km

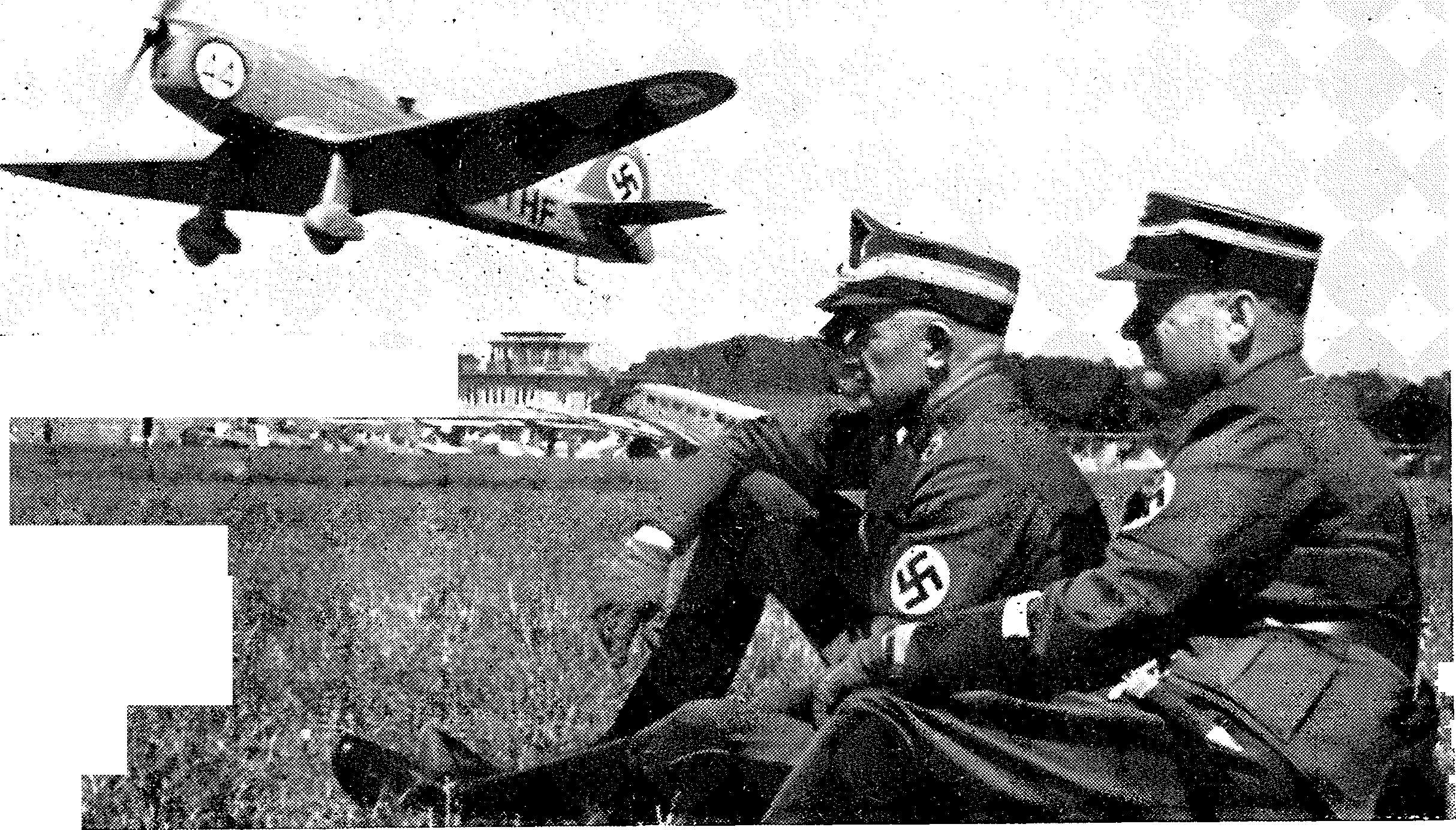

Eisnotdienst der Lufthansa. Die Nord- und Ostfriesischen durch Eis blockierten ii-? -Inseln.*.sawie^izayr.eich.e;ci|n ϖ iEi§;^ei|i§f4r©rene-und...:festgehaltene Schiffe wurden durch besonders eingesetzte Flugzeuge der Lüfthansa mit den notwendigsten Lebensmitteln versorgt. Die Abb. zeigt den Start der Flugzeuge nach den in

Eisnot befindlichen Schiffen. Weitbild

nur 9 1 Brennstoff, also nicht mehr als ein kleiner Kraftwagen, eine Tatsache, die die Leistungsfähigkeit des deutschen Leichtflugzeugbaues ins Licht stellt.

Was gibt es sonst Neues?

Fliegerhandwerker-Wettbewerb des NSFK. 1939 findet 4.—12. Nov. auf dem Festhallengelände Frankfurt a. M. statt.

ISTUS-Tagung 1939, 14. 5.—20. 5. Warschau und Kattowitz. Croydon Lufthaien soll vergrößert werden.

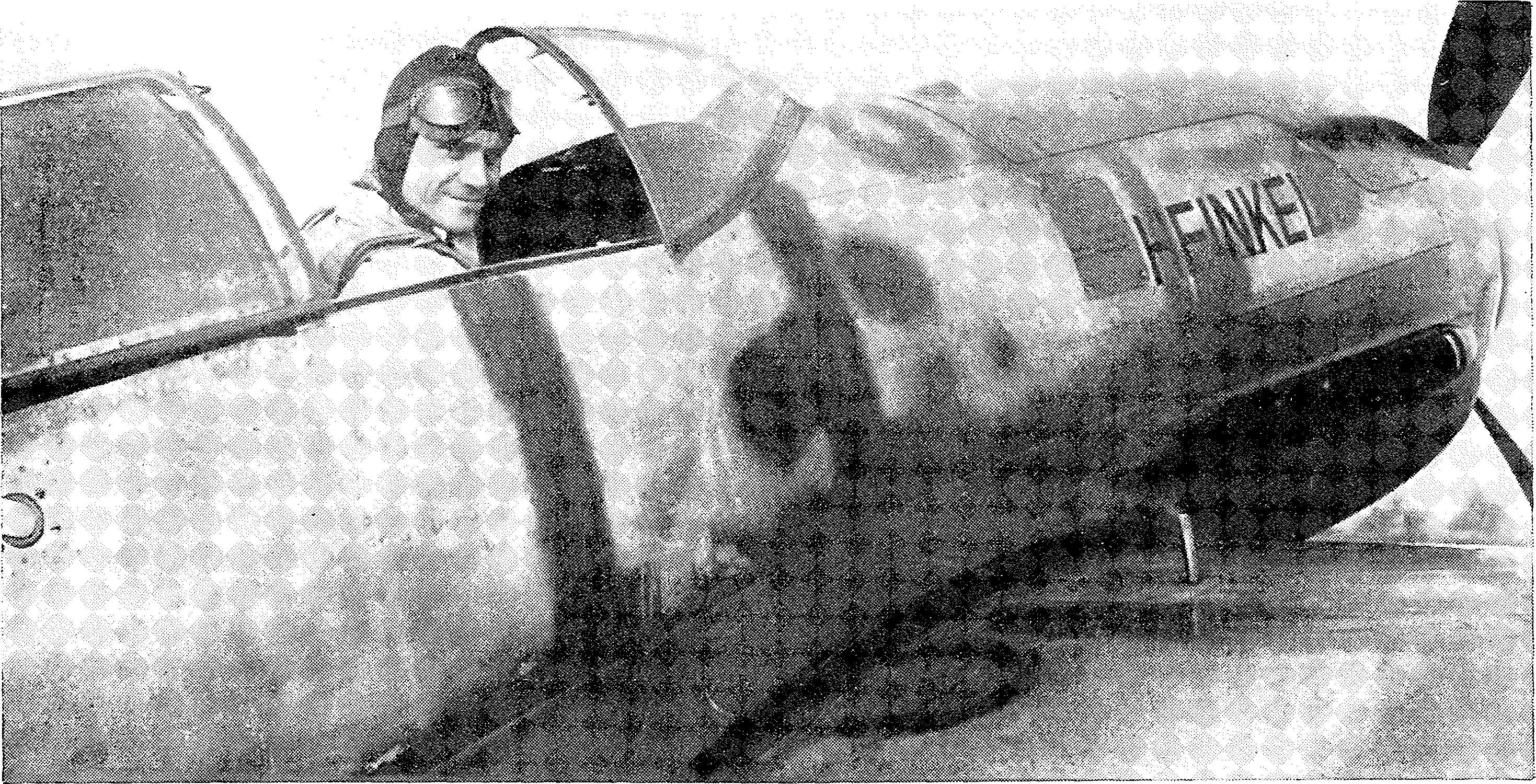

Dr. Heinrich Hertel, Direktor der Ernst Heinkel-Flugzeugwerke, Rostock, welcher zur Zeit an der Universität Rostock über Flugtechnik liest, wurde der Titel Honorarprofessor verliehen.

Maj. Gotthardt Handrick, deutscher Olympiasieger im Modernen Fünfkampf 1936, hat sich in Berlin-Dahlem mit der Gräfin Karin Fischler von Treuberg, einer Nichte des Generalfeldmarschalls Göring, vermählt.

Ausland.

Imperial Airways hat 400 t Weihnachtspost befördert.

Imperial Airways stellt ein zweites schwimmendes Hotel in Dienst in Mo-zambique auf der Afrika-Linie. Zu diesem Zweck wird der ,,Richard King" umgebaut. Das andere dieser schwimmenden Hotels ist der ,,Mayflower" am Nil in der Nähe von Kairo.

Engl. Luftverkehr Südafrika—Australien soll unter Benutzung des Südpolarkreises verkürzt werden. Der bisherige Luftumweg über Südafrika—Kairo und dann durch Indien über Singapur wird vermieden. Die Linienlänge beträgt demnach nur noch 10 000 km gegenüber früher 25 000 km.

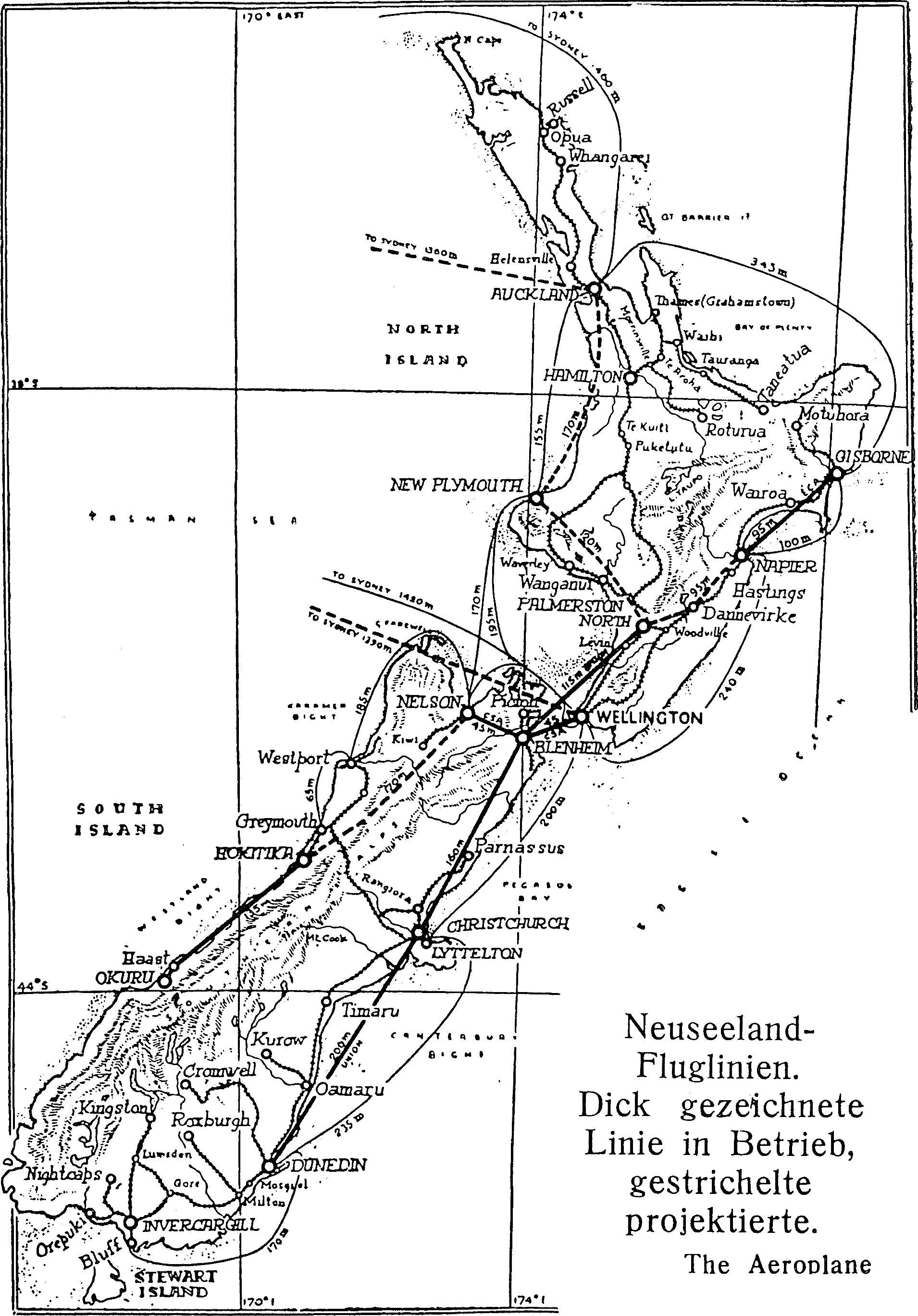

250 £ Sicherheitspreis (trophy of safety in the air), gestiftet von den Bürgern von Auckland in Neuseeland, für die beste Arbeit auf diesem Gebiet. Diese Trophäe wird jährlich im Januar zuerkannt an Einzelpersonen, Gruppen oder Körperschaften von dem Institut der aeronautischen Wissenschaften in USA. und der Royal Aeronautical Society of England. Er ist gestiftet zur Erinnerung an die bei den Auckland-Inseln umgekommene amerikanische Besatzung unter Capt. Edwin Musick. bei dem ersten Flug von USA. nach Neuseeland.

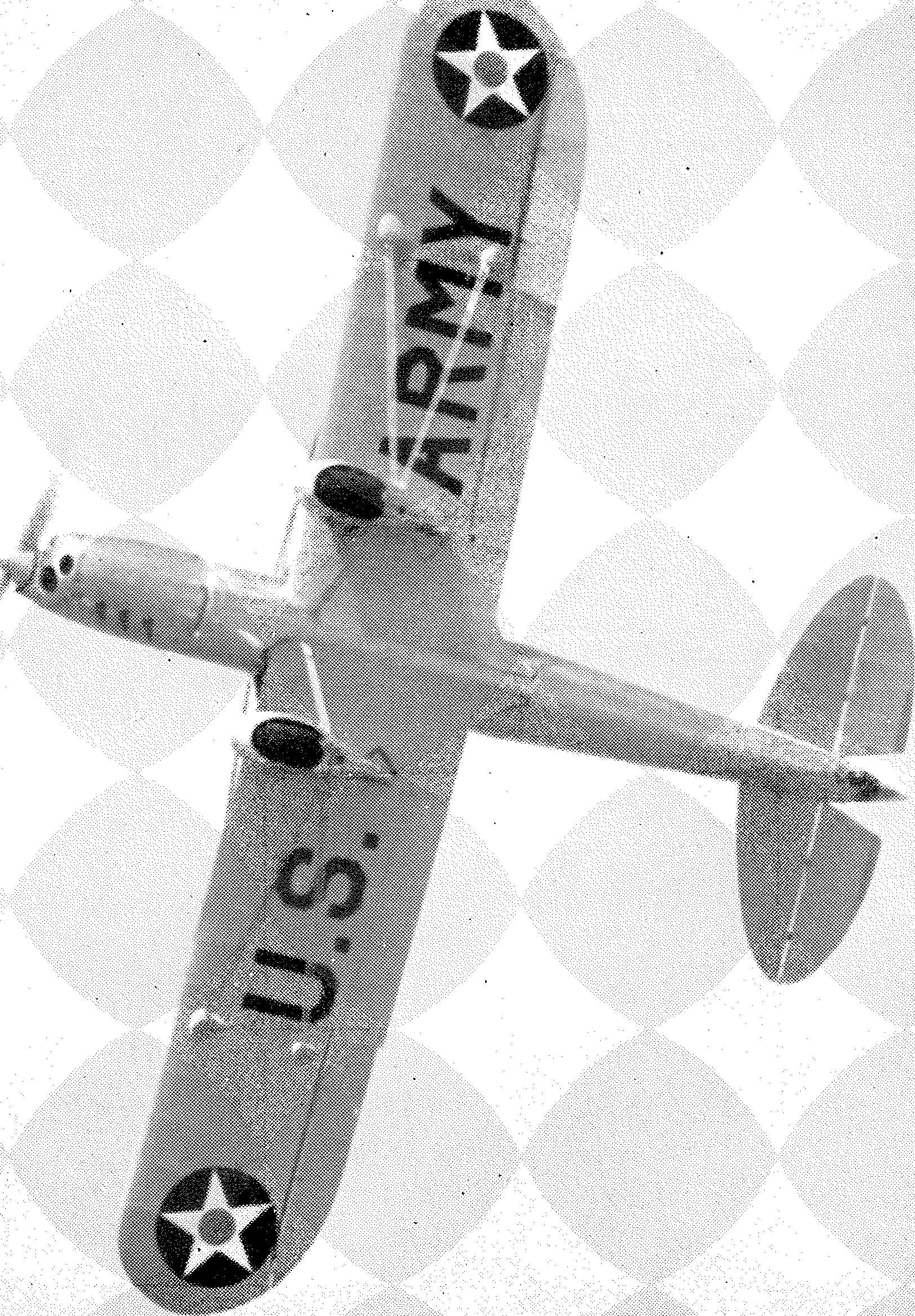

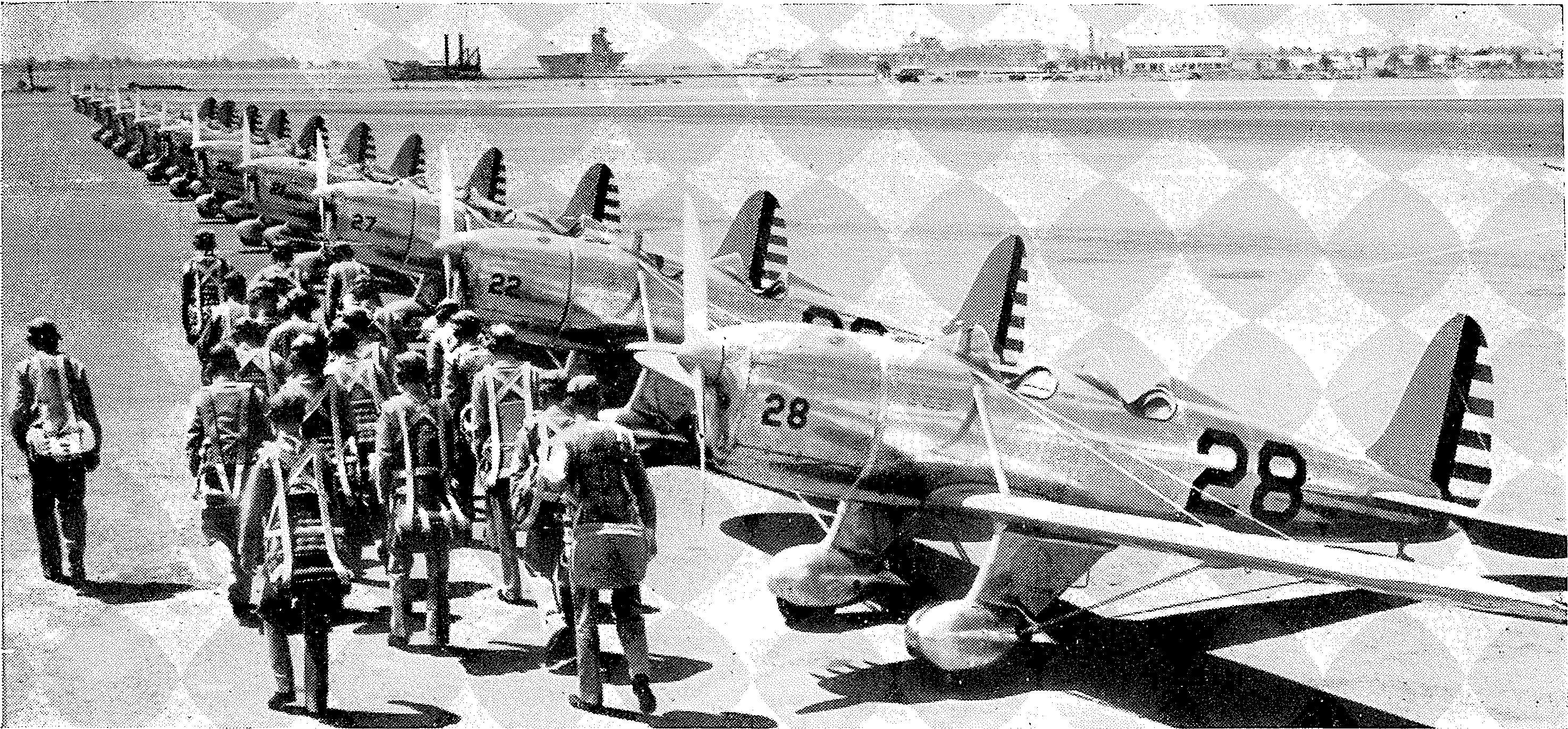

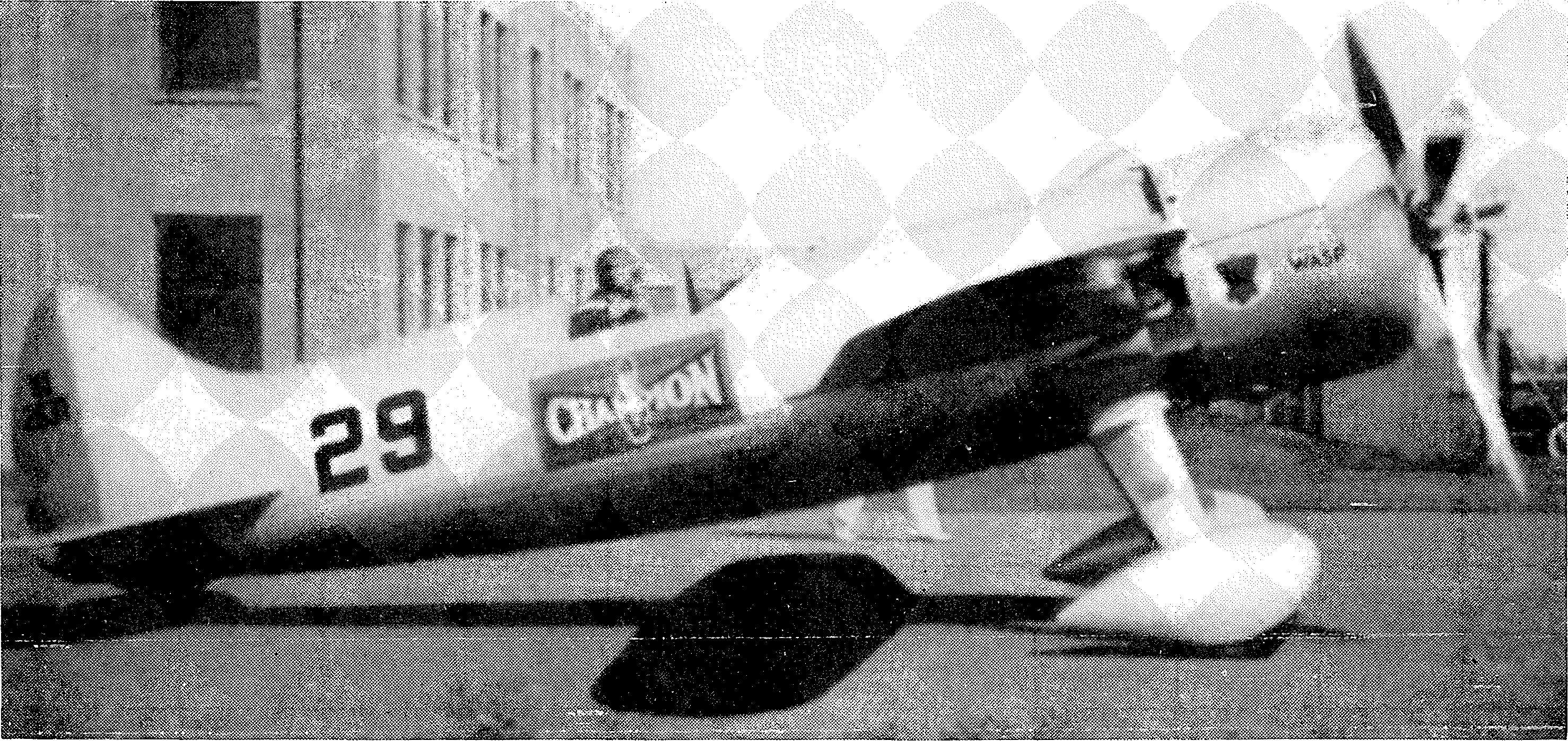

Franz. Luftfahrtministerium hat in USA. hundert „Curtiss P-36" Jagdeinsitzer mit Pratt & Whitney „Twin Wasp" Motoren bestellt. Laut Vertrag muß die Lieferung bis zum April dieses Jahres erfolgt sein, der erste Teil soll bereits am 15. Januar geliefert werden. Die für Frankreich bestimmte Serie des P-36 wird mit 75-Al bezeichnet; bei den Flugversuchen, die Capitaine Viguier vom C E. M. A. in Buffalo durchgeführt hat, erreichte die Maschine 475 km/h Dauerleistung und maximal 491 km/h.

Franz. Flugzeugkonstrukteure, Rene Caudron und Robert Moräne, wurden zu Kommandeuren der Legion d'Honneur ernannt.

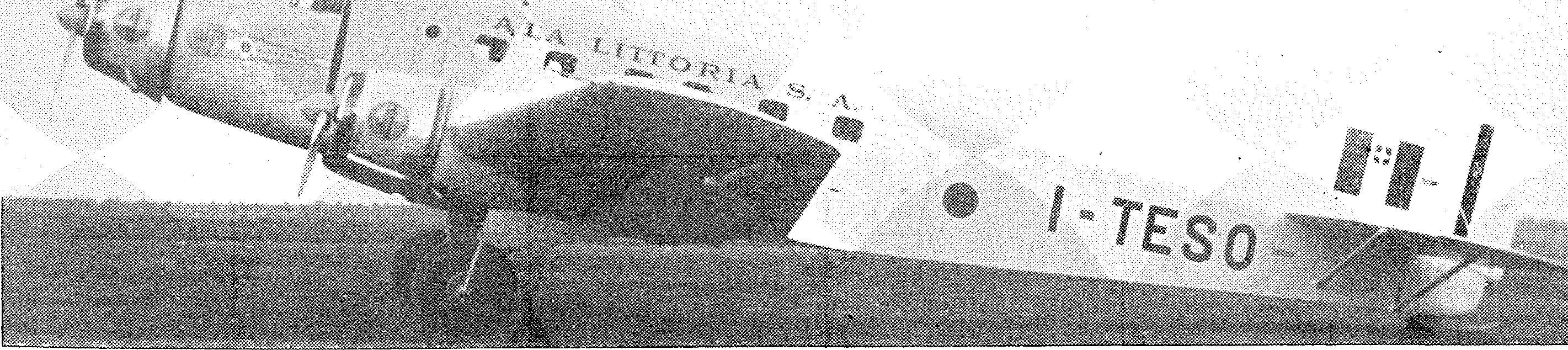

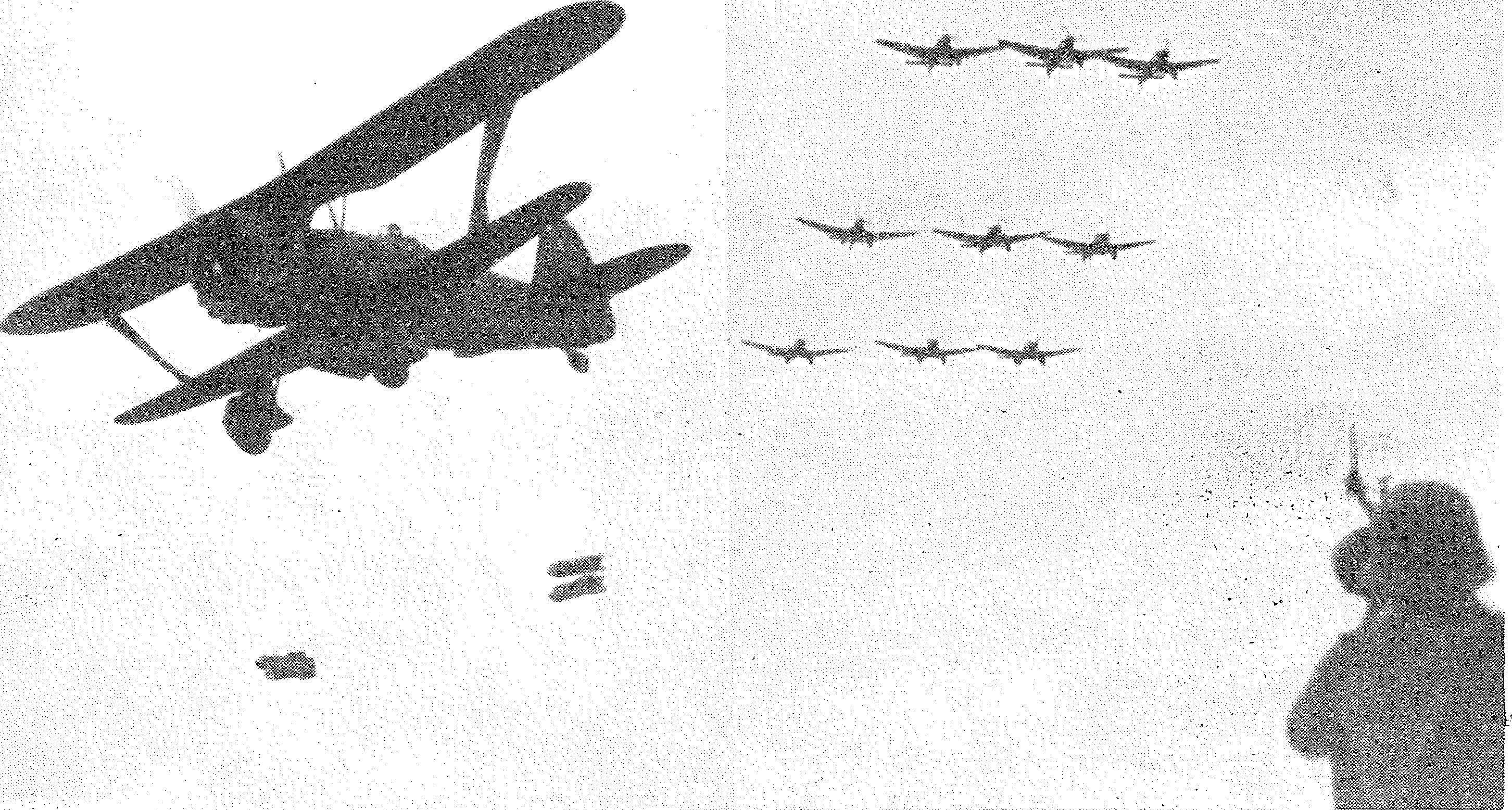

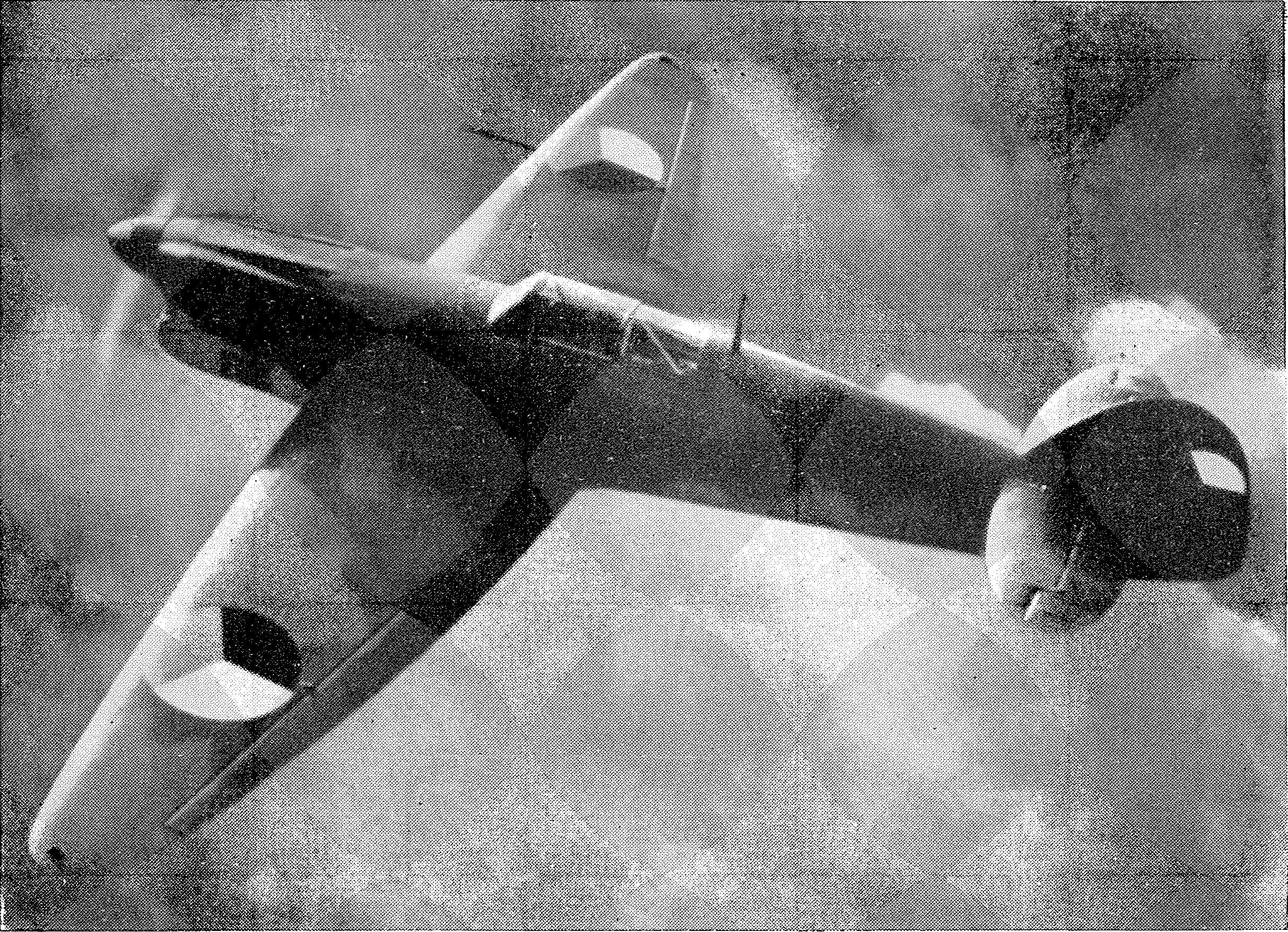

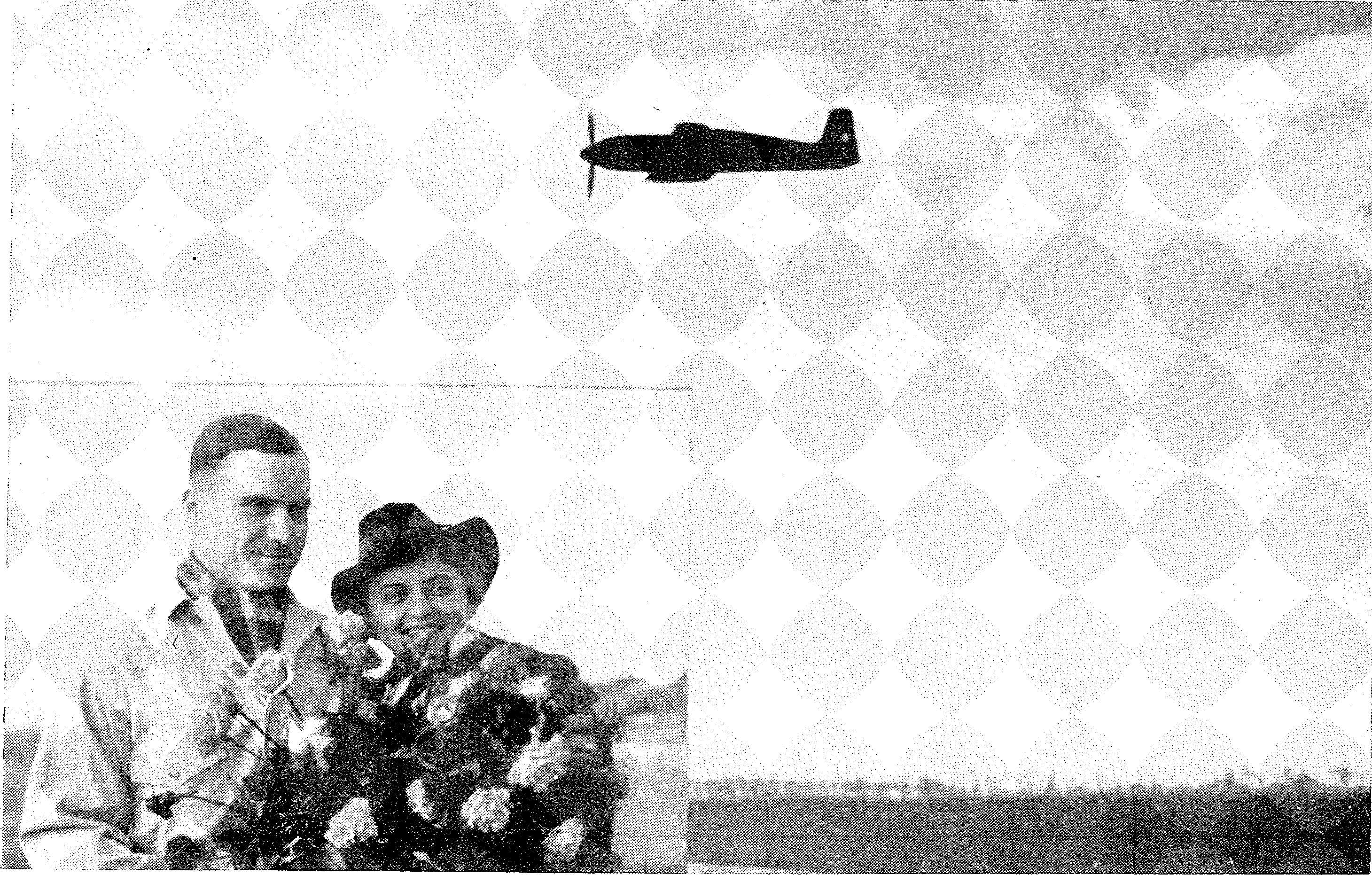

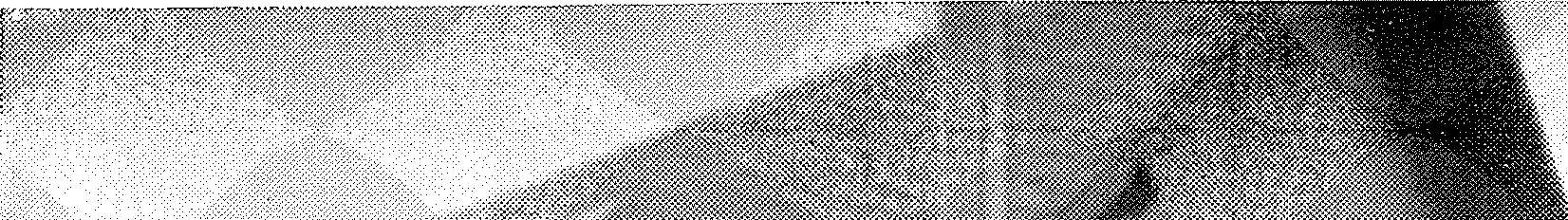

Savoia Marchetti Geschwindigkeitsrekord über 2000 km mit 2000 kg Bombenlast. Die Mannschaft mit der mitgeführten Bombenlast nach dem Fluge. In der Mitte Flugzeugführer Colonnelle Angelo Tondi. Archiv fiuksdoh

Ala Littoria, italienische Luftfahrtgeseilschaft, hat auf der Linie Triest— Haifa ein „Macchi Castoldi 94"-Flugboot in Dienst gestellt.

Rom—Rio de Janeiro—Buenos Aires soll in Kürze von der Ala Littoria eröffnet werden. Gesamtreisedauer 2 Tage mit ,,Savoia Marchetti" für 24 Fluggäste und „Macci" für 18 Fluggäste. Die argentinische Luftfahrgesellschaft „Cor-poraciön Argentina" stellt die Verbindung mit Rosario und Montevideo her.

Poln. Luftverkehrsgesellschaft hat bei der Lockheed Aircraft Corporation, Kalifornien 4 Lockheed 14 Verkehrsmaschinen im Werte von 32 000 $ in Auftrag gegeben.

Koscharsch f, Einflieger bei einer tschechischen Flugzeugfabrik, ist bei einem Vorführungsflug abgestürzt.

Schweizer Flugzeugwerke sollen in der Mähe von Stans neben dem großen Militärflugplatz im Halbkanton Nidwaiden errichtet werden. Die Flugzeughallen sollen auf Geleisen gebaut und in das Innere des Bürgenberges, welcher ausgesprengt werden soll, geschoben werden. Hoffentlich friert die Sache im Winter nicht ein.

Tschkalow t, Sowjetflieger, bekannter Fluglehrer, ist beim Einfliegen eines neuen Typs verunglückt. Tschkalow war Inhaber des Lenin-Ordens und erhielt für seinen Langstreckenflug Moskau—Kamtschatka-Tschita den Ehrentitel „Held der Sowjet-Union". Eine weitere Leistung war der Ohnehaltflug Moskau—Nordpol—Amerika 1937.

Curtiss P-36 mit Pratt & Whitney „Twin Wasp" flog am 27. Okt. von Dayton nach Buffalo in 61 min; Entfernung 579 km. Der Pilot Ltn. Kelsey gibt an, daß er 96 km/h Rückenwind hatte.

Lockheed Aircraft Corporation, gibt bekannt, daß sie noch unerledigte Aufträge im Werte von 29 900 000 $ besitzt.

Japan. Luftverkehrsges. Dai Nippon Aviation Co. ist in Tokio am 28. 11. 38 gegründet worden. Der Betrieb wurde am 1. 12. 38 eröffnet.

Mandschurische Flugzeugfirma Manchuria Aeroplane Mfg. Co. hat Vice-Pres. Maehara nach Deutschland entsandt, um gemäß des deutsch-italienischjapanischen Abkommens Finanzierungsverträge für Serienflugzeugbau abzuschließen.

Japan. Luftstreitkräfte werden z. Zt. zur Abwehr von Sowjetflugangrifferi an den mandschukisch-sowjet. Grenzen verstärkt.

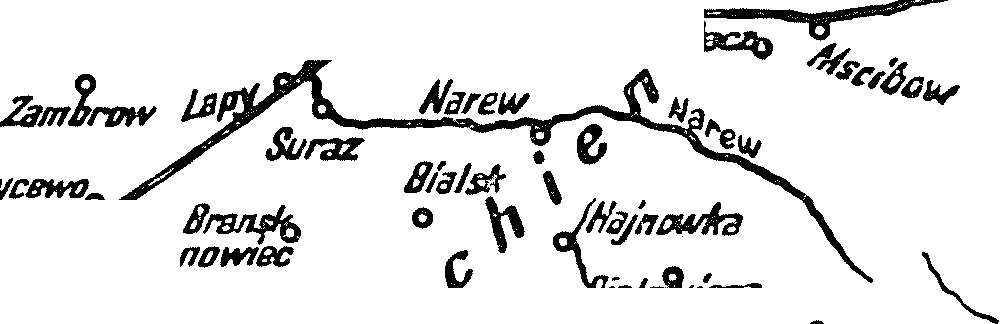

Japan. Luftverkehrslinien in Mandschukuo seit sieben Jahren auf 13 Strecken (8470 km) ausgebaut. Diese sind:

1. Dairen—Siuyen—Antung—Kuangtien—Tsian—Tuneua—Huanjin — Mukden, 825 km. 2. Mukden—Chinchow—Chengte—Chihfeng—Linsi—Linhtang—Kailu— Tungliao—Hsinking, 1445 km. 3. Hsinking—Yenchi—Hunchun—Seishin, 600 km. 4. Dairea—Mukden—Hsinking—Harbin, 865 km. 5. Hsinking—Mutankiang—Harbin, 630 km. 6. Harbin—Tsitsihar—Hairaerh—Manchuri, 850 km. 7. Harbin—Peian— Sunwu—Heiho—Nonni—Tsitsihar, 1110 km. 8. Harbin—Tungho—Ilan—Chiamussu, 315 km. 9. Chiamussu—Pactsing—Fuchin—Chiamussu, 400 km. 10. Fuchin— Luopei—Holichen—Chiamussu—Tangtuan, 270 km. 11. Mutangkiang—Muling—

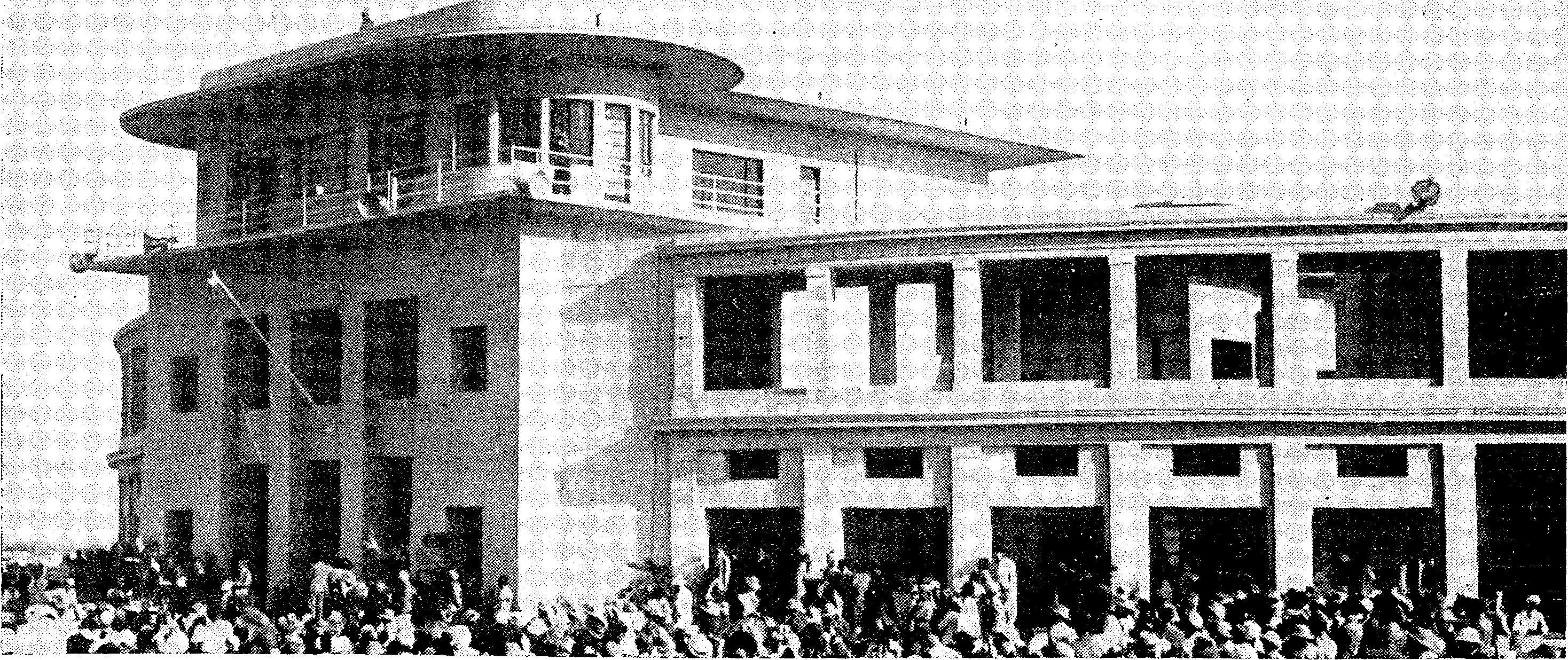

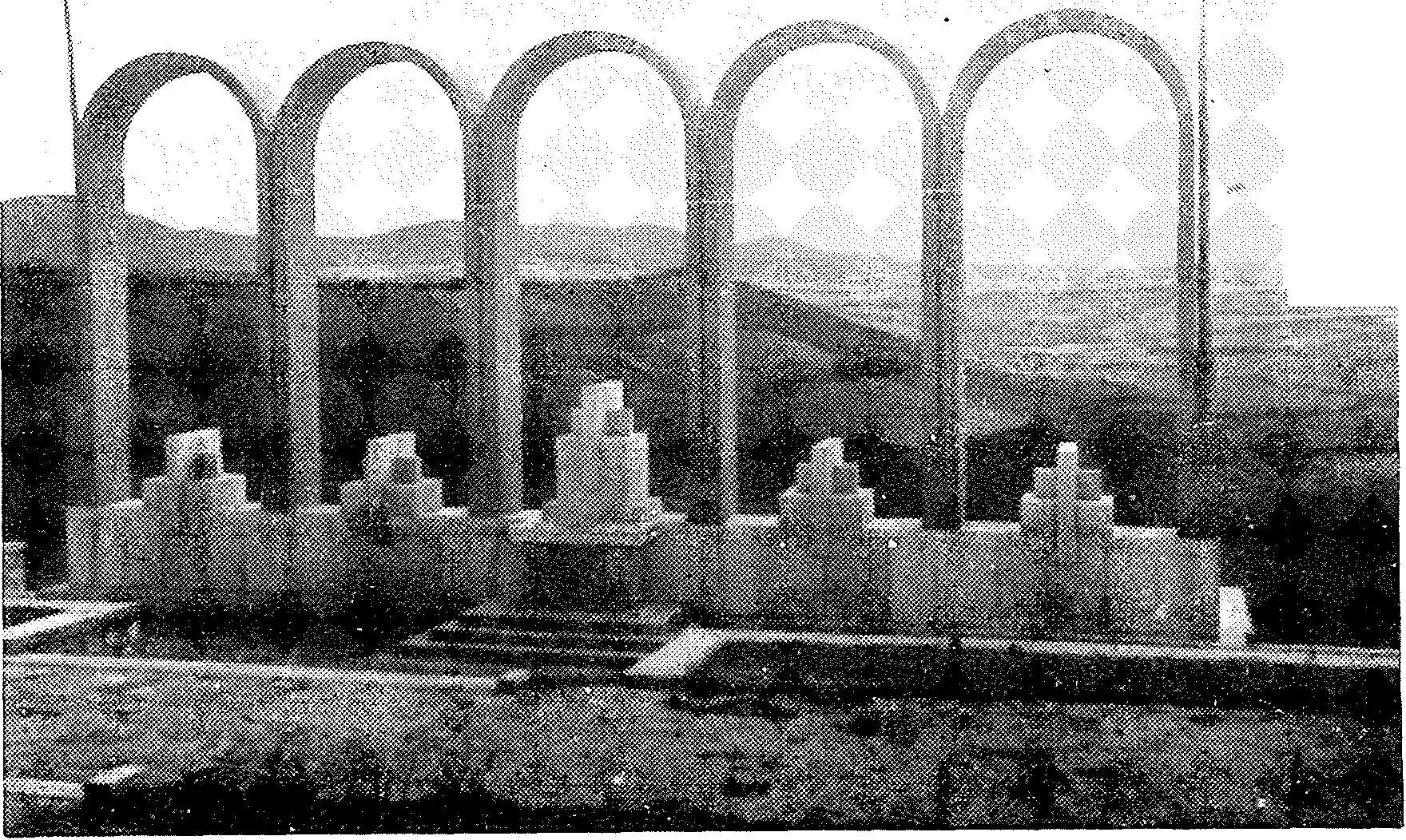

Flughafen Karachi (Indien) eingeweiht. Abb. zeigt das Verwaltungsgebäude.

Weltbild

Die .,Condor"-Besatzung besuchte nach ihrem Flug nach Tokio das japanische Nationalheiligtum, den Meiji-Schrein. Weltbild

Suifenho—Tungning, 175 km. 12. Mutankiang—Pamientung—Pantsaiho—Mishan— Hulin—Jacho— Tungchiang, 675 km. 13. Harbin—Chiamussu, 310 km.

Das ausgedehnte Eisenbahnnetz wird von den Bahngesellschaften, besonders im Süden Mandschukuos, mit hierfür beschafften Flugzeugen überwacht. Man-dschukuo besitzt zwei Flugzeugfabriken, die Manchuria Aviation Co. und die Manchuria Aeroplane Manufacturing Co. Ltd., beide in Mukden. Die erste Firma baut den „Hayabusa"-Typ, Verkehrstiefdecker für 6 Fluggäste, mit Makajima-

Kotobuki-Motoren von 460 PS.

Motor- und

Segelflugschulen befinden sich in den Städten Dai-ren, Mukden, Hsin-king, Harbin, Fu-shun, Kirin, Tsit-sihar. Als Schul-

und Schleppmaschinen werden von Deutschland

eingeführte Bücker - Flugzeuge verwendet.

Luftverkehr in Mandschukuo.

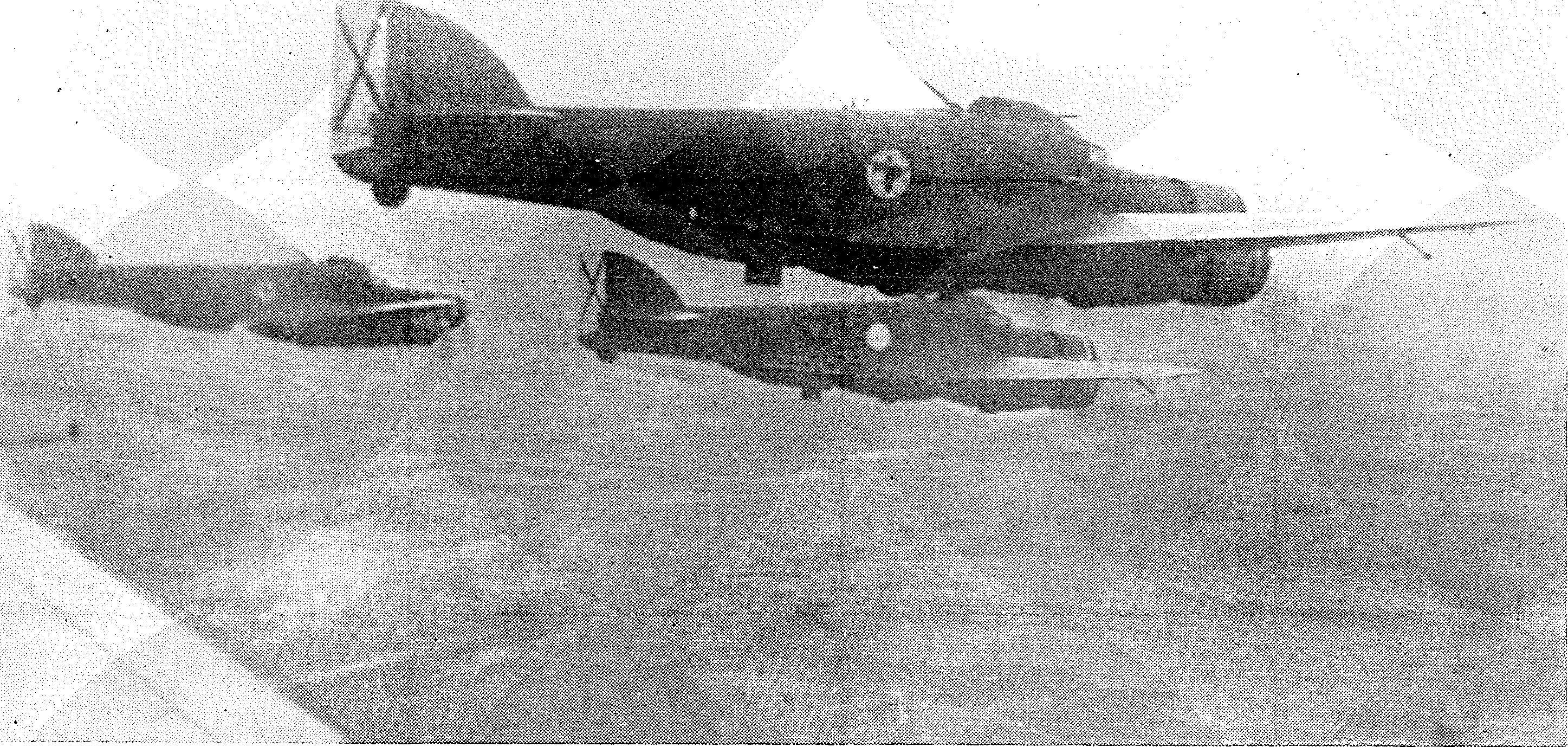

Japan. „Hayabusa"-Verkehrsflugzeug. Unten: Flughafen

von Mukden. Man beachte den Motorandrehwagen

Archiv FluRSüort

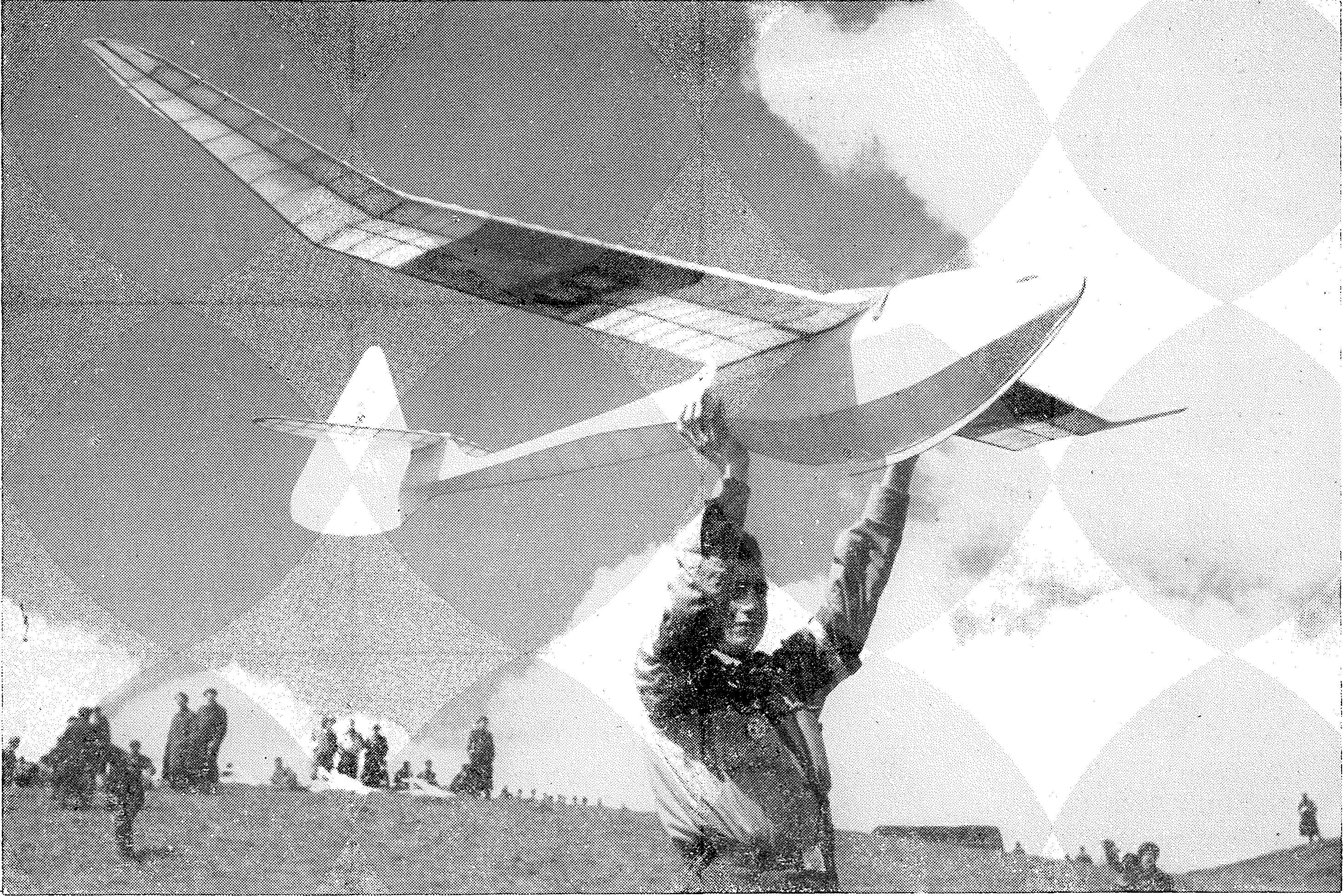

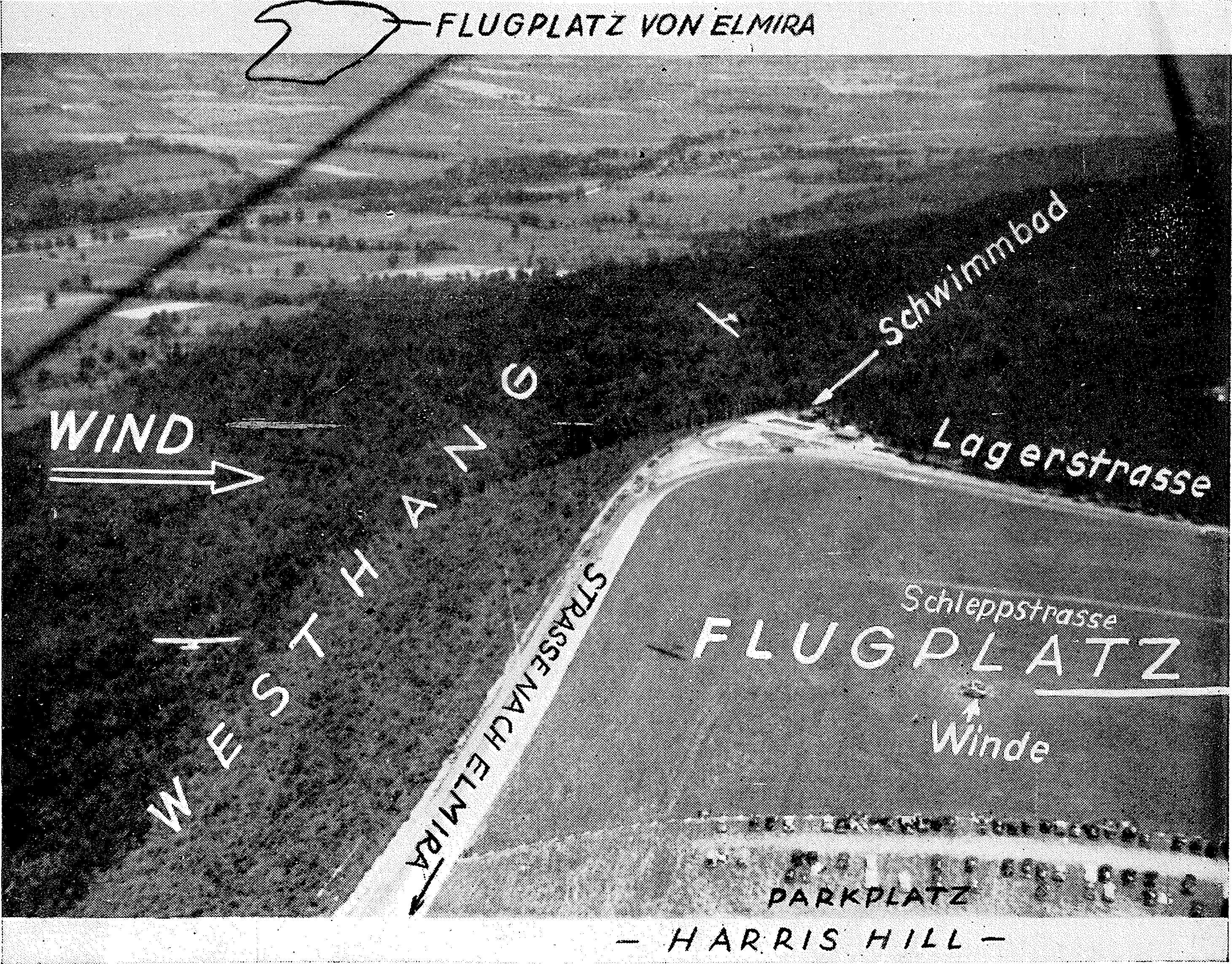

Segelflug

Drechsel hat bei seinem Flug am 5. 8. 38 in der Rhön, wobei er 6687 m ü. M. erreichte, kein Sauerstoffgerät mitgehabt.

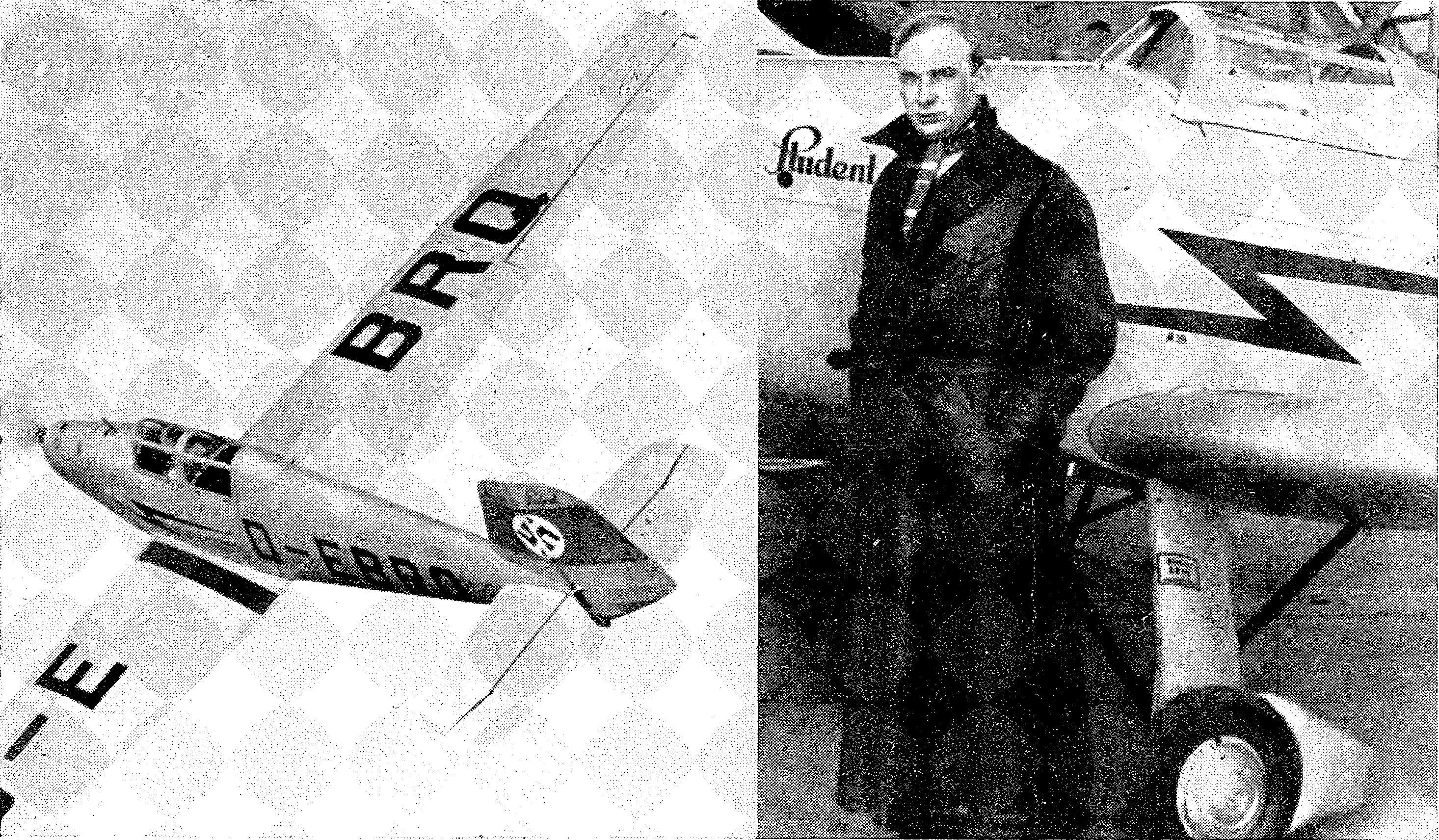

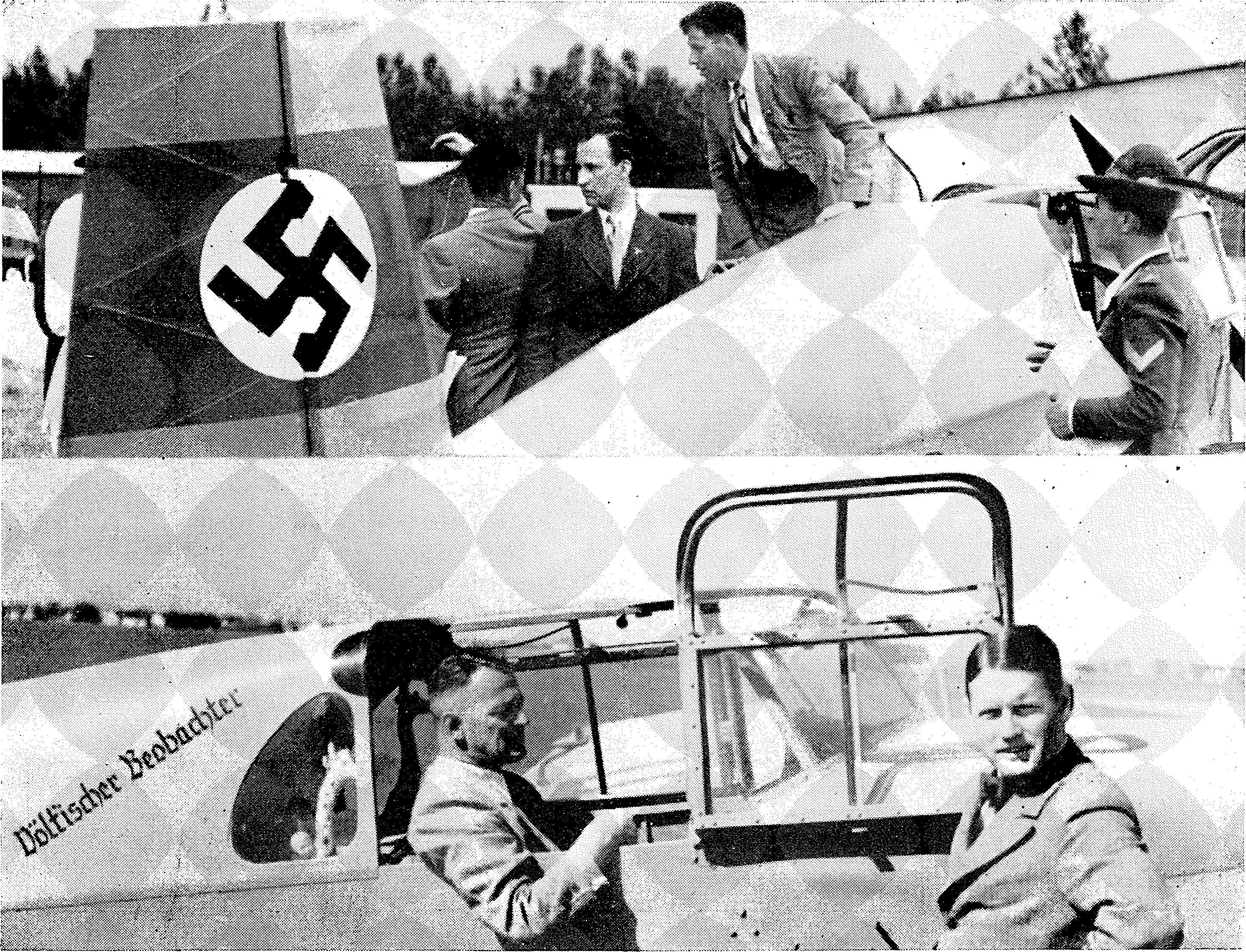

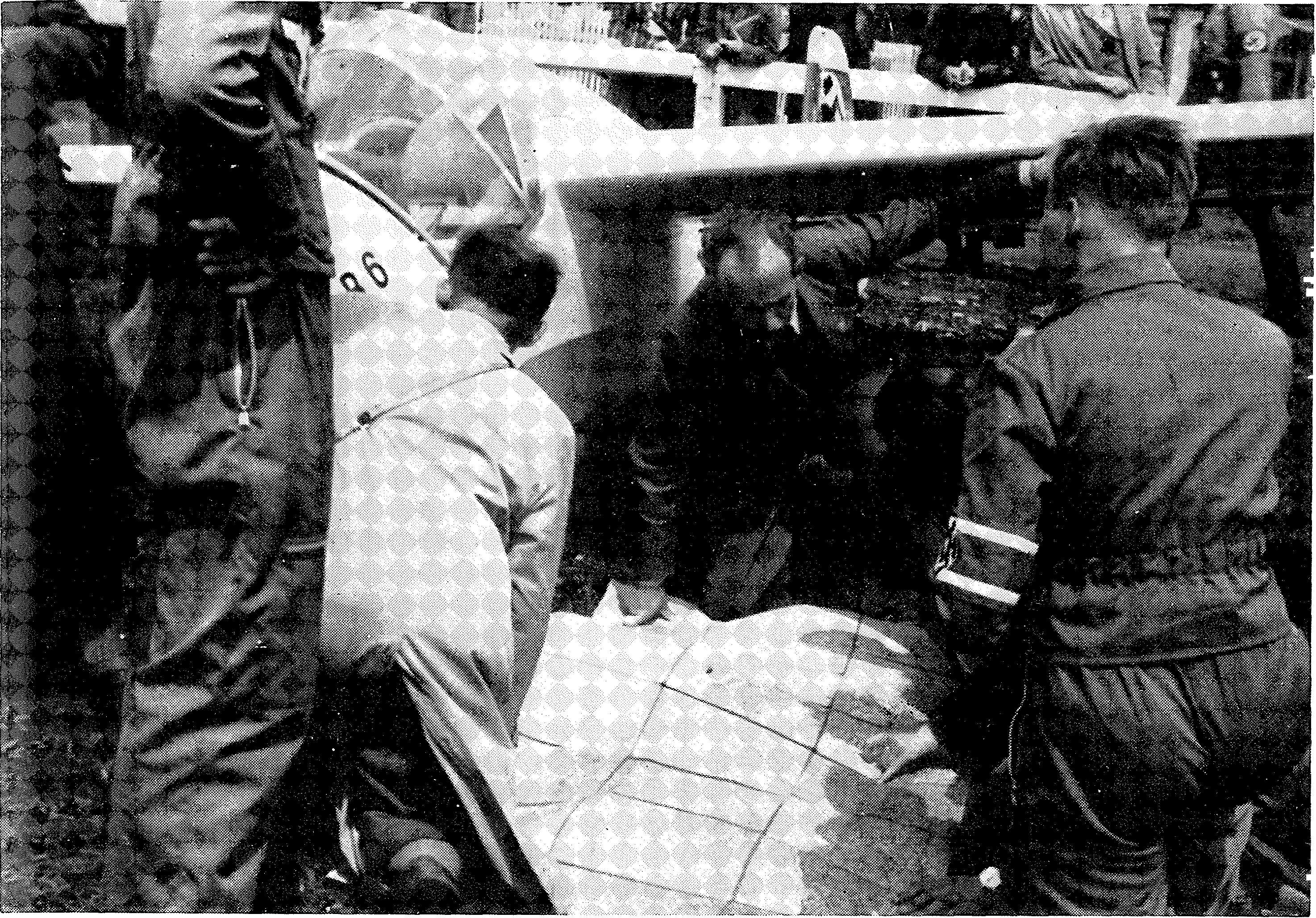

Segelflugzeugvorführungen Ruc bei Versailles, dem alten Flugplatz von Bleilot, anläßlich des Pariser Salons, wurden von ausländischen Segelflugkameraden stark beachtet. Die französischen Kameraden, darunter auch Madame Jarlaud, machten viele Flüge, allein 20 auf der „Minimoa". Auch Abrial, einer der ältesten Rhönbesucher aus Frankreich, von der Groupe-L'Air flog sämtliche Maschinen. Außer der „Minimoa" waren noch ein „Kranich", eine „Weihe", ein „Grunau-Baby" und ein „Habicht" da. Geschleppt wurde von Barabas mit Heinkel „Kadett", von Abrial mit 130 PS Morane-Eindecker und von Wolf Hirth mit KL 25.

Segelflug in Mandchukuo hat sich im letzten Jahre beachtenswert entwickelt. Im November waren 55 Segelflugzeuge im Betrieb. 1939 werden wieder zwei Segelflug-Wettbewerbe stattfinden.

Brünner Segelflug-Verband hat unter schwierigsten Verhältnissen auch im Jahre 1938 versucht, seinen Segelschulbetrieb aufrecht zu erhalten. Mit 1321 Starts wurden im ganzen 5 Std. 55 min geflogen. Diese Flüge wurden durchweg auf Gleiter „Zögling" auf dem Schulungsgelände Tschebin durchgeführt (wo Hoff mann gelandet ist — Flug von Trebbin). Der längste Flug war 15 min 30 sec und dieser auf „Zögling". Prüfungen wurden 13 „A", 12 „B", keine „C" abgelegt, da leider kein Leistungsgelände in der Nähe ist. Nur die letztgenannte Prüfung wird in Rannei in Böhmen oder in Sillein in der Slowakei gemacht. Flugzeuge sind: 3 „Zöglinge", 1 „Skaut" 37 mit Gondel, 1 „Grünau Baby" II, 1 „Grauer Wolf", Zweisitzer. Im Frühahr 1938 mußte der Flugzeugschlepp wegen Nichtzulassung der Schleppmaschine eingestellt werden.

Die Segelflugkameraden in Brünn haben es wirklich nicht leicht gehabt. Bisher hatte man in den offizellen Stellen in Prag nichts für den Segelflug übrig. Die Mittel mußten sie sich selbst Krone um Krone zusammenschnorren. Auch das Verhältnis zwischen Motor- und Segelflieger ist nicht das, wie wir es in Deutschland gewöhnt sind. Dort wird der Segelflieger vom Motorflieger über die Achsel angesehen. Aber jetzt nach der Umstellung wird wohl hoffentlich bald vieles anders werden, so daß die Segelflugschulung großen Auftrieb erhält.

Scheurers segelflugbegeisterte Frau, Irvington (USA), ist mit einem Gleiter am 13. Dezember tödlich abgestürzt. Was die beiden lieben Kameraden für das

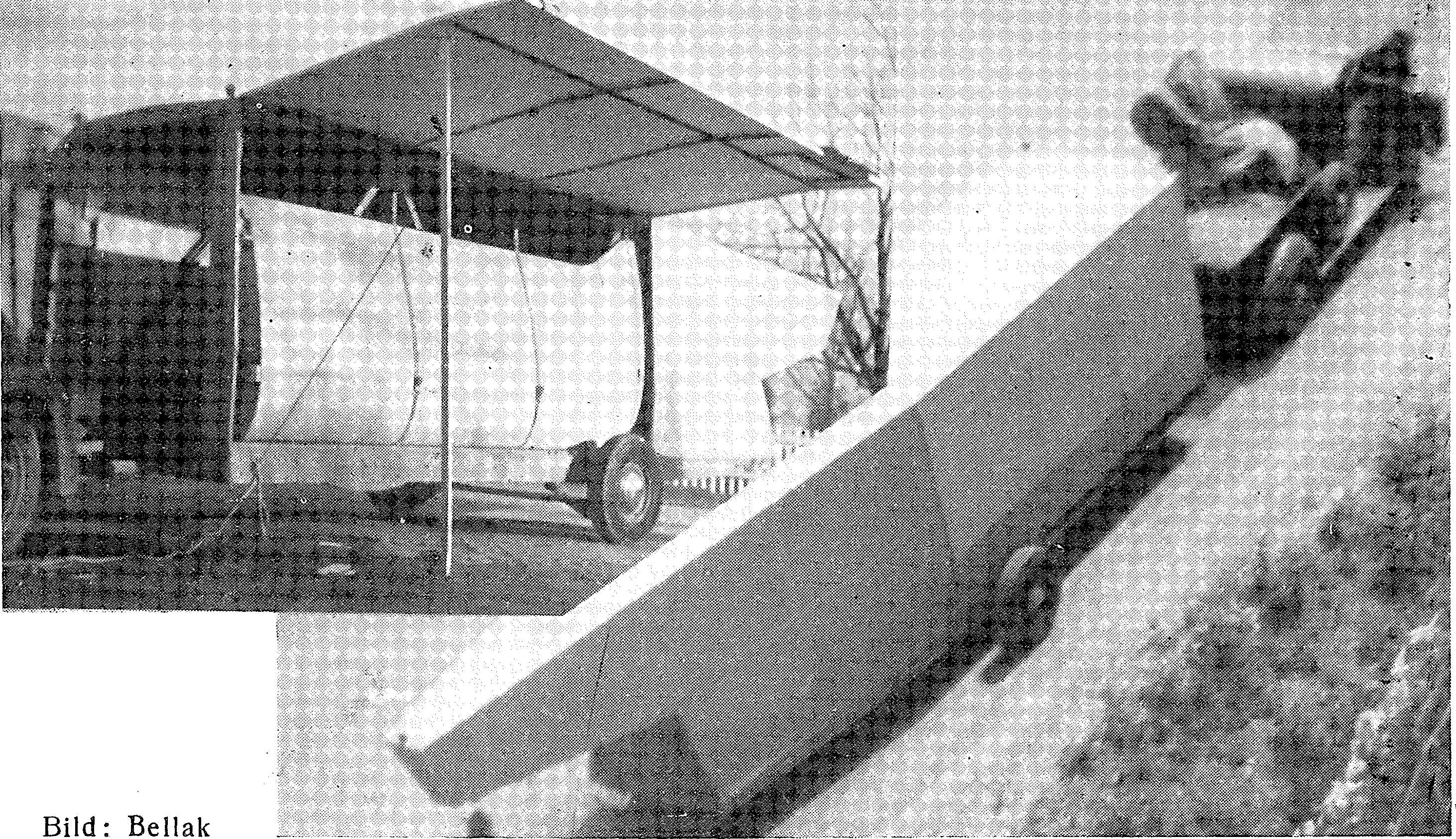

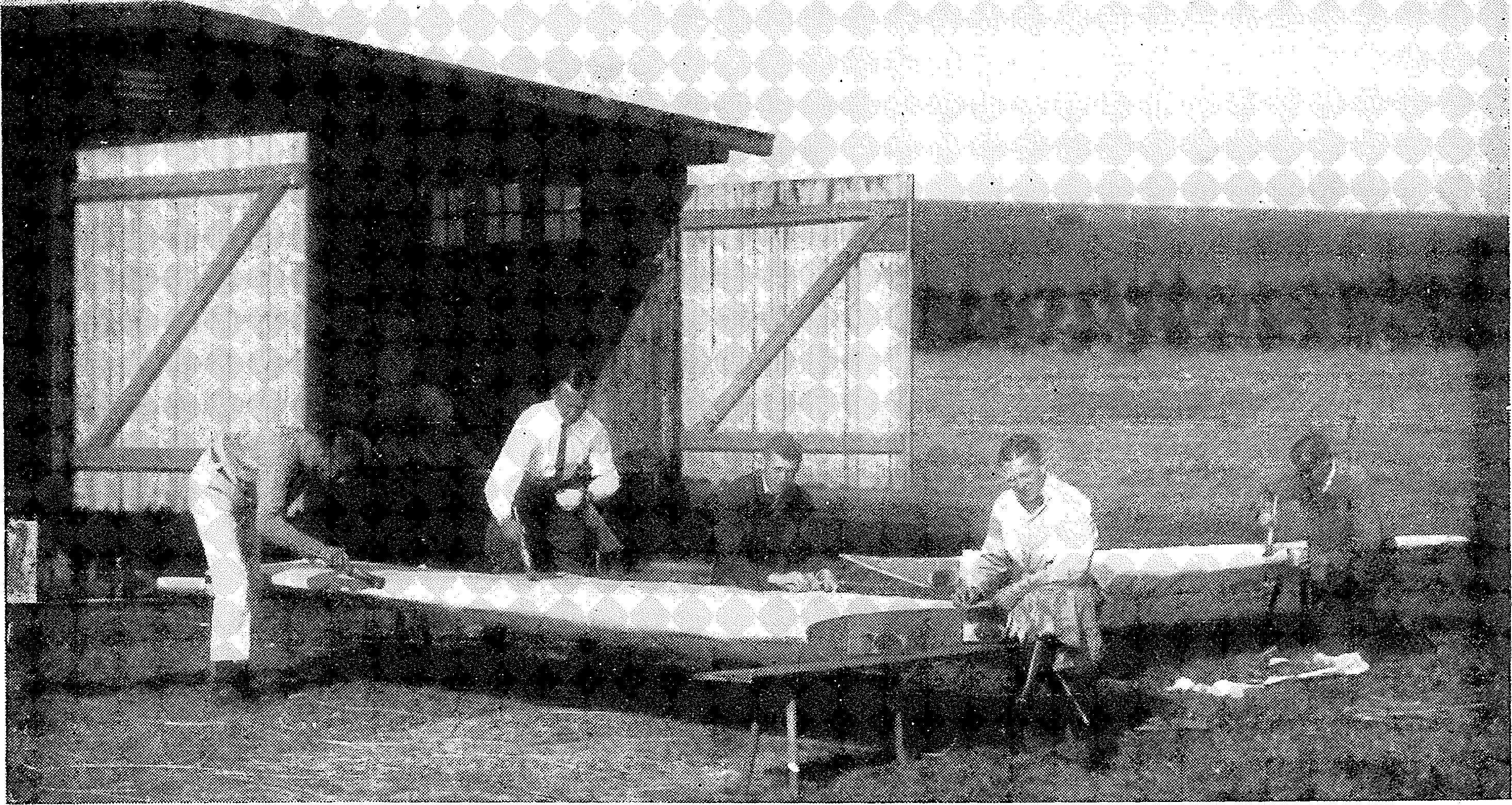

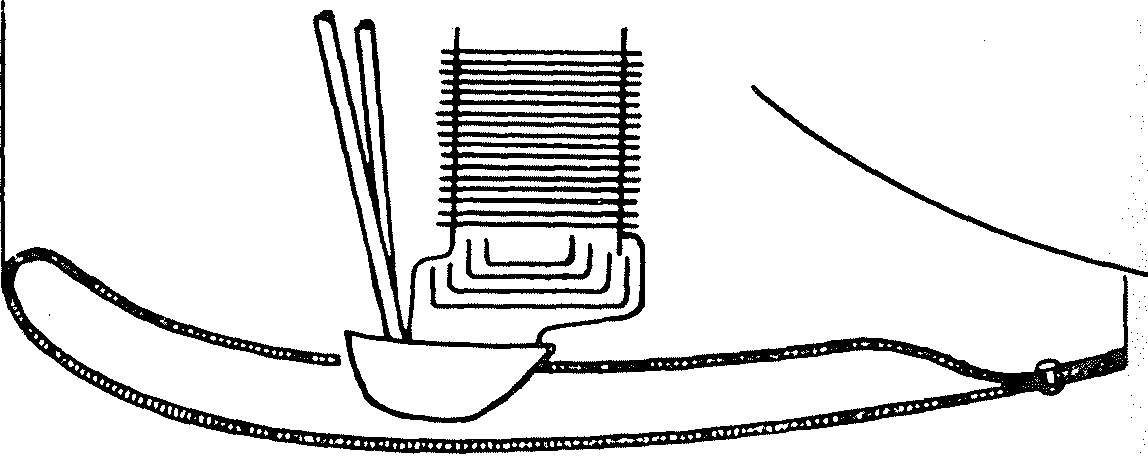

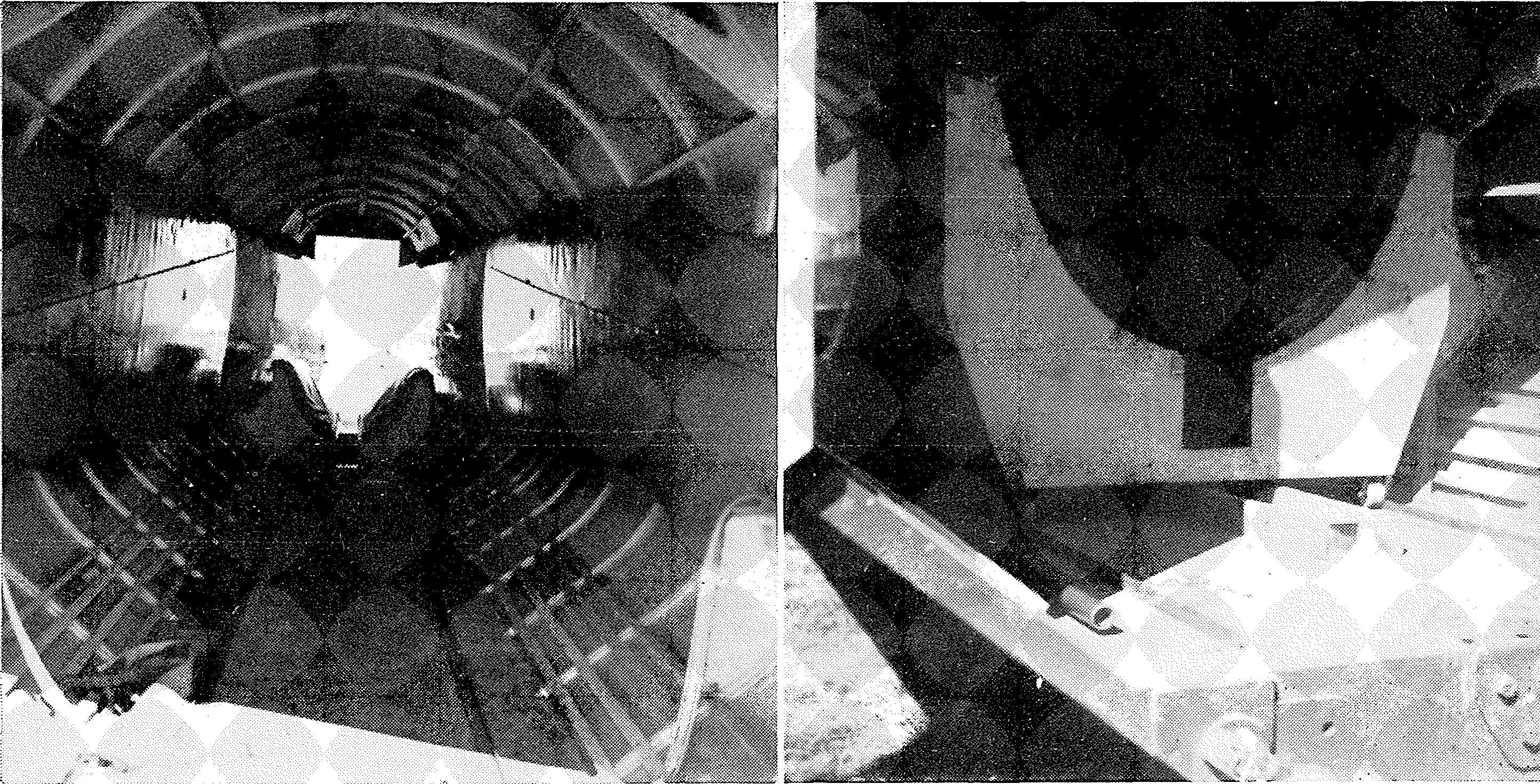

Bellak Minimoa-Transportwagen.

Vom Brünner Segelflug-Verband. Oben links Segelfluggelände Tschebin, rechts Blick aus der Halle. Unten links „Grauer Wolf", rechts „Zögling" u. „Skaut" 37.

Bilder: Raschovsky

Deutschtum im Ausland und die Segelfliegerei geleistet haben, können wir nicht hoch genug schätzen. Es wird weiter geflogen!

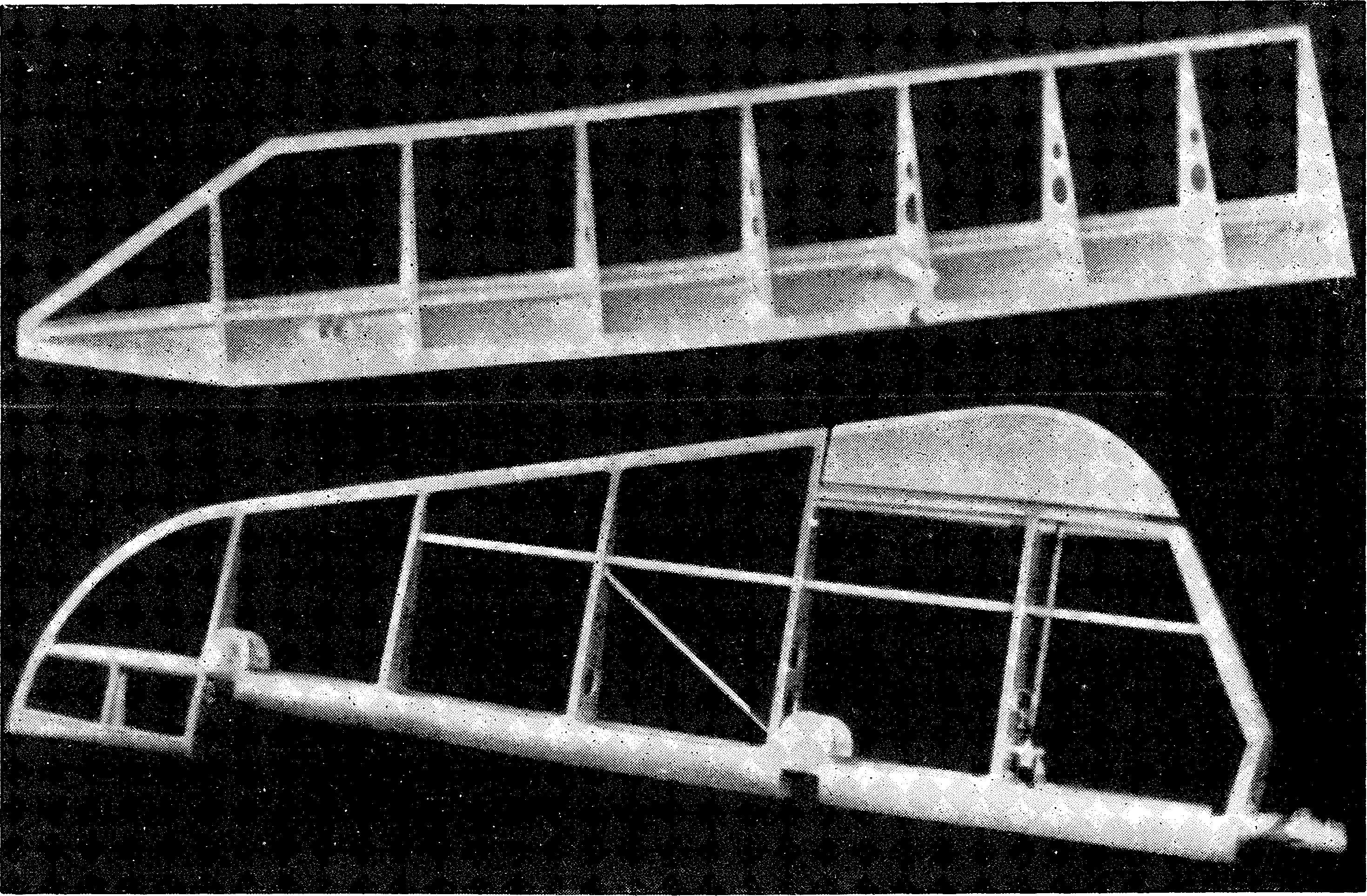

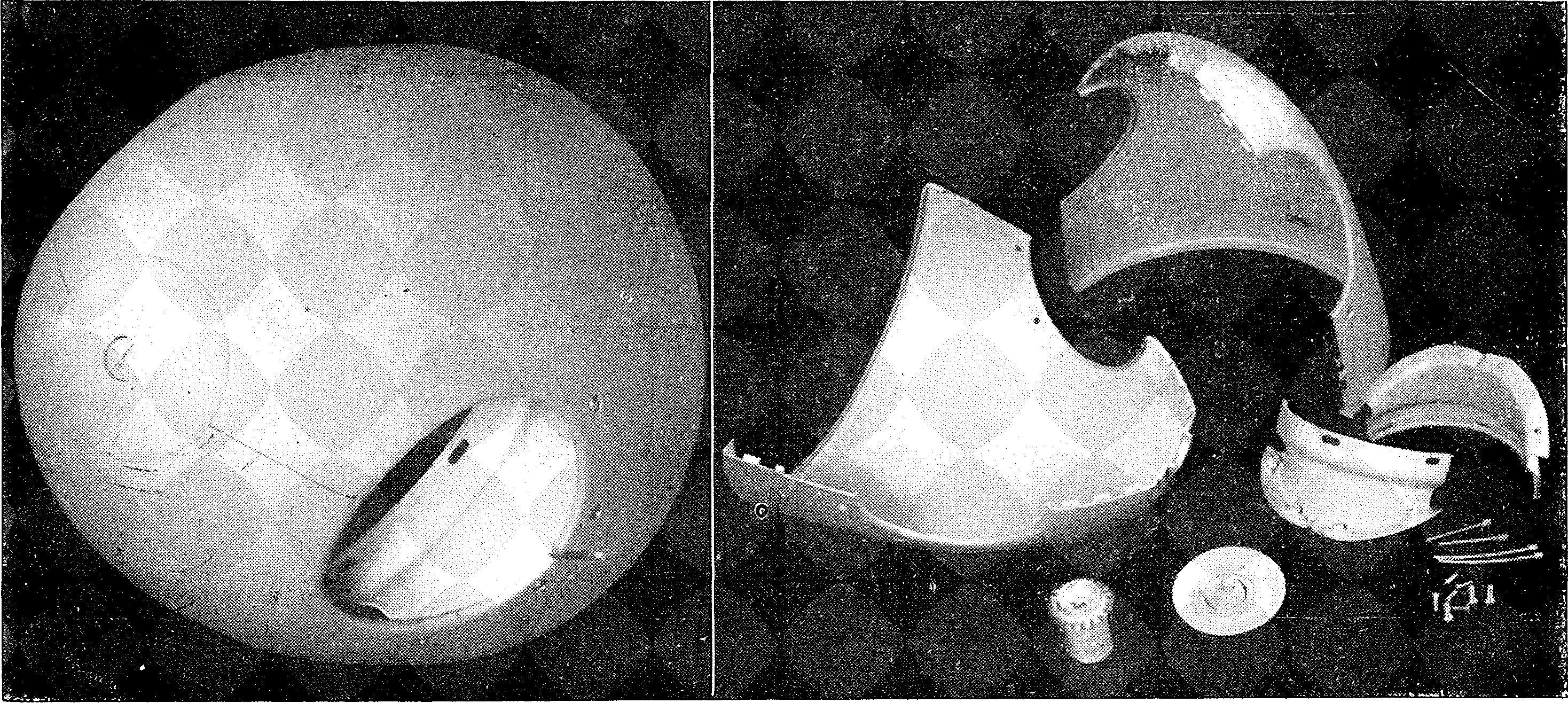

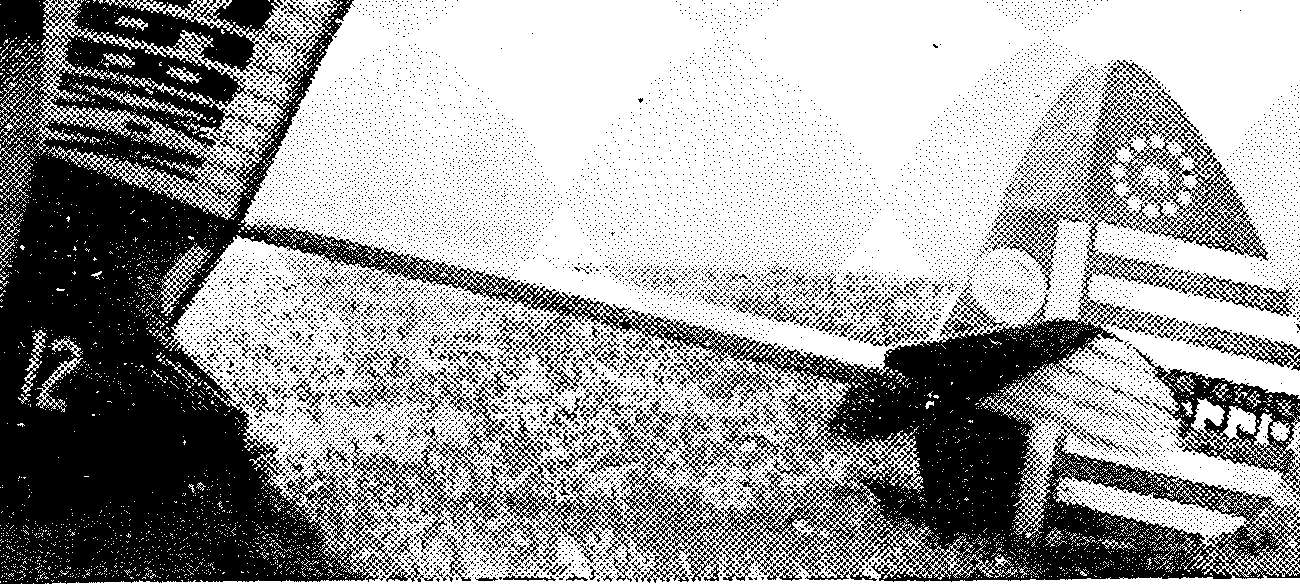

Minimoa-Startwagen hat Bellak, Newark, USA. gebaut. 10,5 m lang, 2,1 m breit und 2,7 m hoch. Leergewicht 540 kg, belastet 800 kg. Bei der Konstruktion wurde Wert gelegt auf schnelle Unterbindung, Fahrtsicherheit bei größeren Geschwindigkeiten, kurzer Bremsweg.

Bauweise Holz, Dach und Fußboden Sperrholz. Die vorderen Seitenwände in Stahlrohrrahmen, Leinwand bedeckt, nach oben hochklappbar. Flügel am Hauptrahmenwerk aufgehängt. Dazwischen der Rumpf. Bremsen elektrisch vom Führersitz aus zu betätigen, Batterie im Schleppwagen. Fahrgeschwindigkeit max. SO km, Bremsweg 30 m. Türen vorn und hinten.

Bei einer Ueberlandfahrt nach den Wichita-Fällen in Texas, 5600 km, wurde stellenweise sogar mit 120 km Geschwindigkeit gefahren. Bei eingearbeiteter Besatzung, vier Mann, wurde in 8 Minuten verladen.

Segelflugbetrieb i. d. Schweiz, 32 Segelfluggruppen mit 474 Flugzeugführern, 2645 Starts, Gesamtflugdauer 104 h 28 min 20 sec.

Deutsche Flugmodell-Höchstleistungen. Stand vom 1. Januar 1939. Klasse: Rumpfsegelflugmodelle:

Handstart-Strecke: W. Saerbeck, Borghorst, 43 000 m. — Handstart-Dauer: E. Bellaire, Mannheim, 20 min 13 sec. — Hochstart-Strecke: W. Bretfeld, Hamburg, 91 200 m. — Hochstart-Dauer: H. Kummer, Düben, 55 min.

Klasse: Nurflügel-Segelflugmodelle:

Handstart-Strecke: A. Herrmann, Nordhausen, 2375 m. — Handstart-Dauer: K. Schmidtberg, Frankfurt a. M., 37 min 41 sec. — Hochstart-Strecke: H. Kolenda, Essen, 10 400 m. — Hochstart-Dauer: H. Kolenda, Essen, 11 min.

Klasse: Rumpfflugmodelle mit Gummimotor:

Bodenstart:Strecke: W. Bauer, Köln, 1030 m. — Bodenstart-Dauer: Neel-meyer, Dresden, 13 min 7 sec. — Handstart-Strecke: O. Michalicka, Dresden, 24 000 m. — Handstart-Dauer: A. Lippmann, Dresden, 1 h 8 min.

Klasse: Rumpfflugmodelle mit Verbrennungsmotor:

Bodenstart-Strecke: J. Schmidt, Allenstein, 25 250 m. — Bodenstart-Dauer: J. Schmidt, Allenstein, 1 h 15 min 33 sec. — Handstart-Strecke: Th. Roleff, Essen, 42 800 m. — Handstart-Dauer: J. Schmidt, Allenstein, 1 h 19 min.

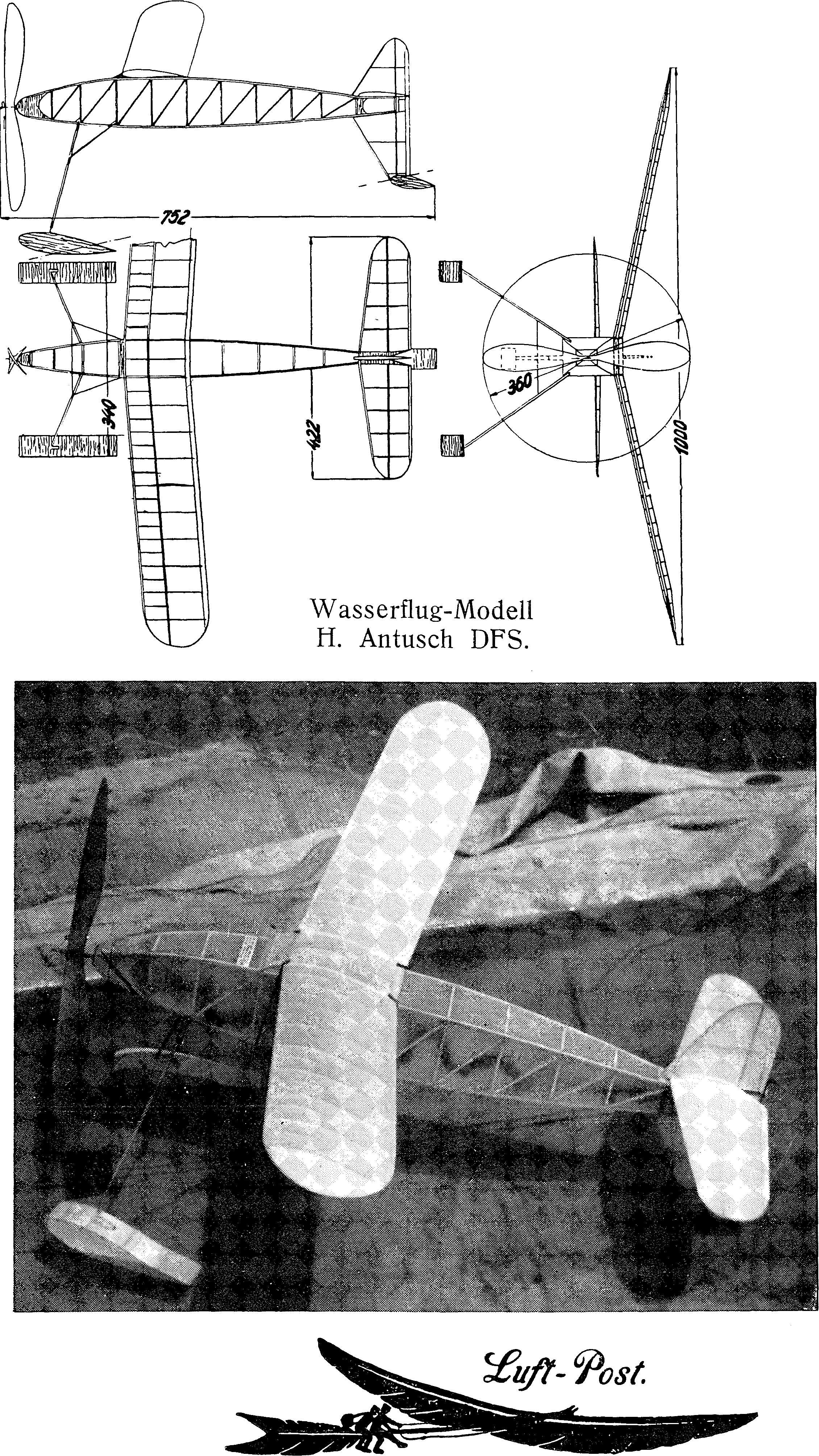

Klasse: Rumpfwasserflugmodelle mit Gummimotor:

Wasserstart-Dauer: A. Menzel, Dresden, 64 sec. Klasse: Rumpfwasserflugmodelle mit Verbrennungsmotor:

Wasserstart-Dauer: NSFK.-Sturm 7/27, Berlin - Friedrichshagen, 5 min 26 sec.

Klasse: Schlagflügel-Flugmodelle mit Gummimotor:

Bodenstart-Dauer: liegen z. Zt. keine Ergebnisse vor. — Handstart-Dauer: liegen z. Zt. keine Ergebnisse vor. Klasse: Schlagflügel-Flugmodelle mit Verbrennungsmotor:

Bodenstart-Dauer: A. Lippisch, Griesheim, 4 min 15 sec. — Handstart-Dauer: A. Lippisch, Griesheim, 16 min 8 sec. Klasse: Saalflugmodelle mit Gummimotor:

Handstart-Dauer: HJ. Mischke, Königsberg, 9 min 9 sec.

F. Alexander, Beauftragt mit der Führung der vorstehenden Liste.

Luftschrauben-Kopier-Fräsmaschinen für Holzschrauben s. „Flugsport" 1916 S. 567.

Raketenmodelle waren 1909 auf der IIa für den Wettbewerb nicht zugelassen. Syndicato Condor, Ltda., Rio de Janeiro (Brasilien).

DIN-Normen über Hobelwerkzeuge finden Sie unter Normblatt DIN 7310, DIN 7311, DIN 7312, DIN 7218, DIN 7219 und DIN 7220. Erläuterungen würden hier zu weit führen. Die Normblätter sind zu beziehen vom Beuth-Vertrieb GmbH.. Berlin SW 68, Dresdener Straße 97.

Aus Neujahrsbriefen.

Ein Ostmärke r schreibt: Lieber Rhönvater!

Das vergangene Jahr war ein Jahr zäher, stiller Arbeit. Die großen Spannungen und die namenlose Freude vor allem über die Heimkehr Oesterreichs in das große gemeinsame Reich aber gaben diesem Jahr eine Bedeutung, die wir wohl im ersten Jubel gefühlt haben, aber doch wohl erst dann ganz ermessen werden, wenn die genügende Distanz zu diesen Ereignissen hergestellt ist.

Ein alter Fl i e g e r k am e rad aus Nordengland schreibt:

Mein lieber Old Pop!

Es ist schade, daß wir die Fliegerkameradschaft nicht auf die Politik über-

^_____ . ..... - tragen kön-

nen. Ich hoffe, Dich bald wieder einmal zu

-~ i - . sehen.

Erinnerungspostkarte mit Japan. Sonderstempel Postamt Tokio Condor in Tokio.

Liebe Fliegerkameraden! ( ^=^^\ + + *,

In diesem Jahre ist mir eine so große Zahl von Neujahrswünschen und aufmunternden Briefen zugegangen, daß

es mir unmöglich ist, jedem einzelnen i \

recht herzlich zu danken, wie ich es gerne getan hätte. Mögen alle die guten Gedanken und Wünsche zum Wohle der Entwicklung unserer Fliegerei in Erfüllung gehen, und möge vor allen Dingen der alte Kameradschaftsgeist, frei von Eigennutz, das schönste, was wir neben der Ausübung der Fliegerei besitzen, zum Wohle der weiteren Entwicklung unserer Fliegerei erhalten bleiben.

Und allen Fliegerkameraden im In- und Ausland für das Jahr 1939 schönsten Erfolg mit Hals und Bein! Oskar Ursinus.

Literatur,

(Nachsteh. Bücher können, soweit im Inland erschienen, von uns bezogen werden.)

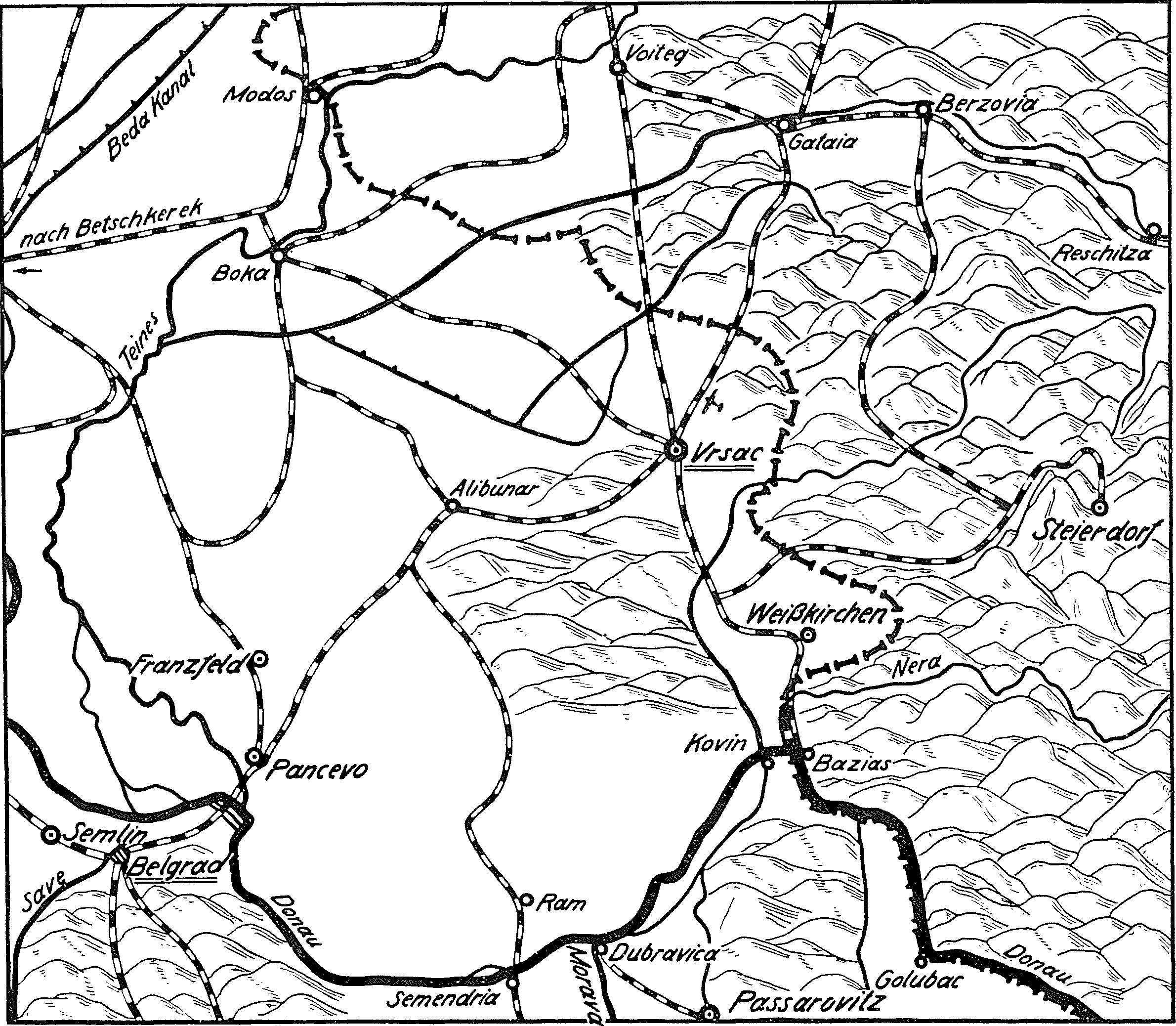

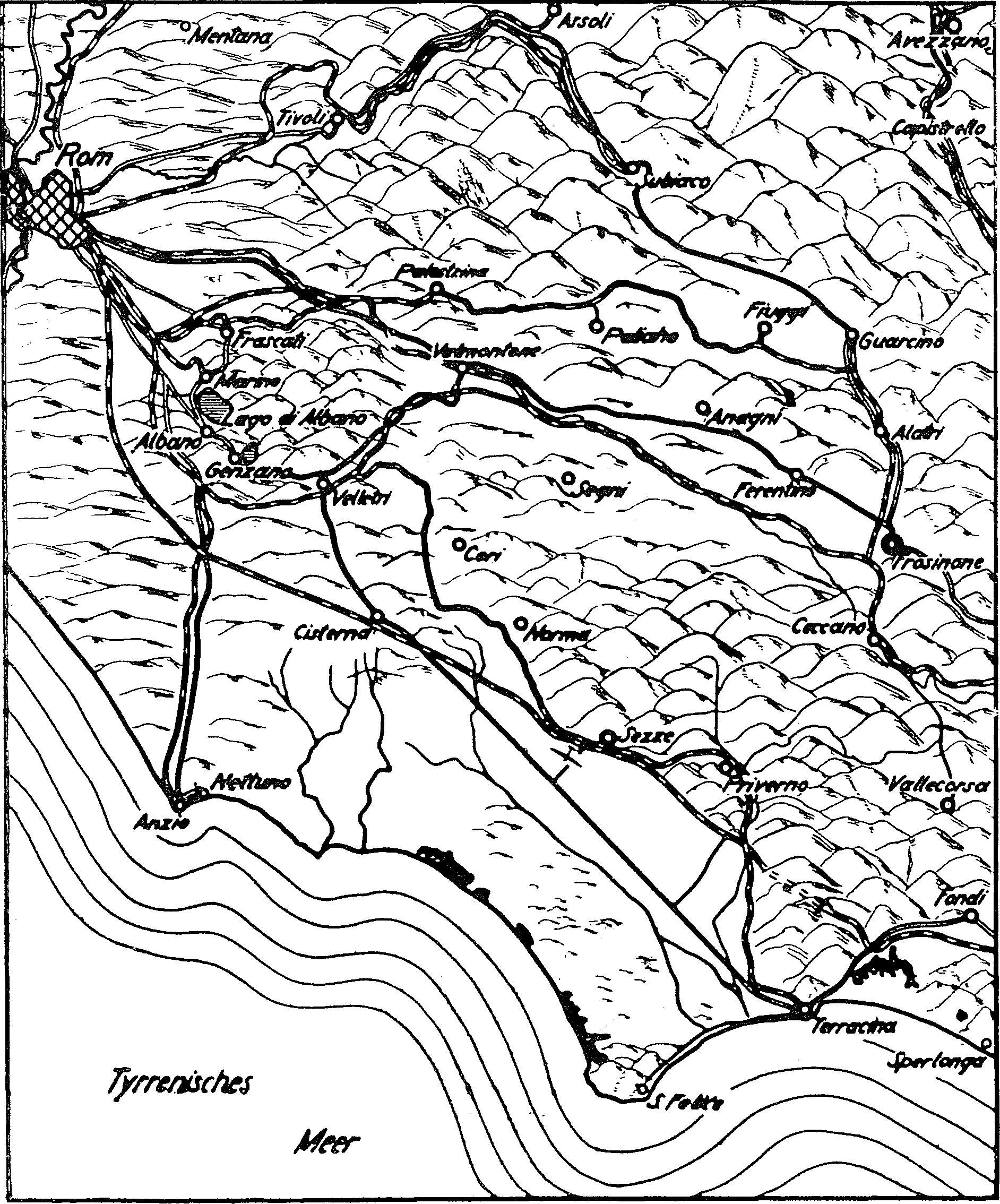

Weit im Rücken des Feindes. Kriegserlebnisse eines Fernaufklärers v. Fr. W. Radenbach. 208 S., 39 Abb., 1 Flugkarte. Traditions-Verlag Kolk & Co., Berlin SW 68. Preis RM 3.50.

Verfasser gibt in diesem lesenswerten Buch packende Schilderungen unserer deutschen Kriegsflieger auf weniger bekanntgewordenen Gebieten. Hier handelt es sich weniger um den Luftkampf, im Gegenteil, man mußte diesen meiden, um unbehindert ins Hinterland zu gelangen, um sehen zu können, was hinter der Front geschah. Brückensprengungen, hinter den feindlichen Linien, Agentenabsetzen hinter der französischen Front, Aufklärungsflüge bei Gewitter und Sturm, und dann das Ende. Unsere Kameraden im Kriege haben nicht umsonst gekämpft. Die Wehrmacht steht wieder.

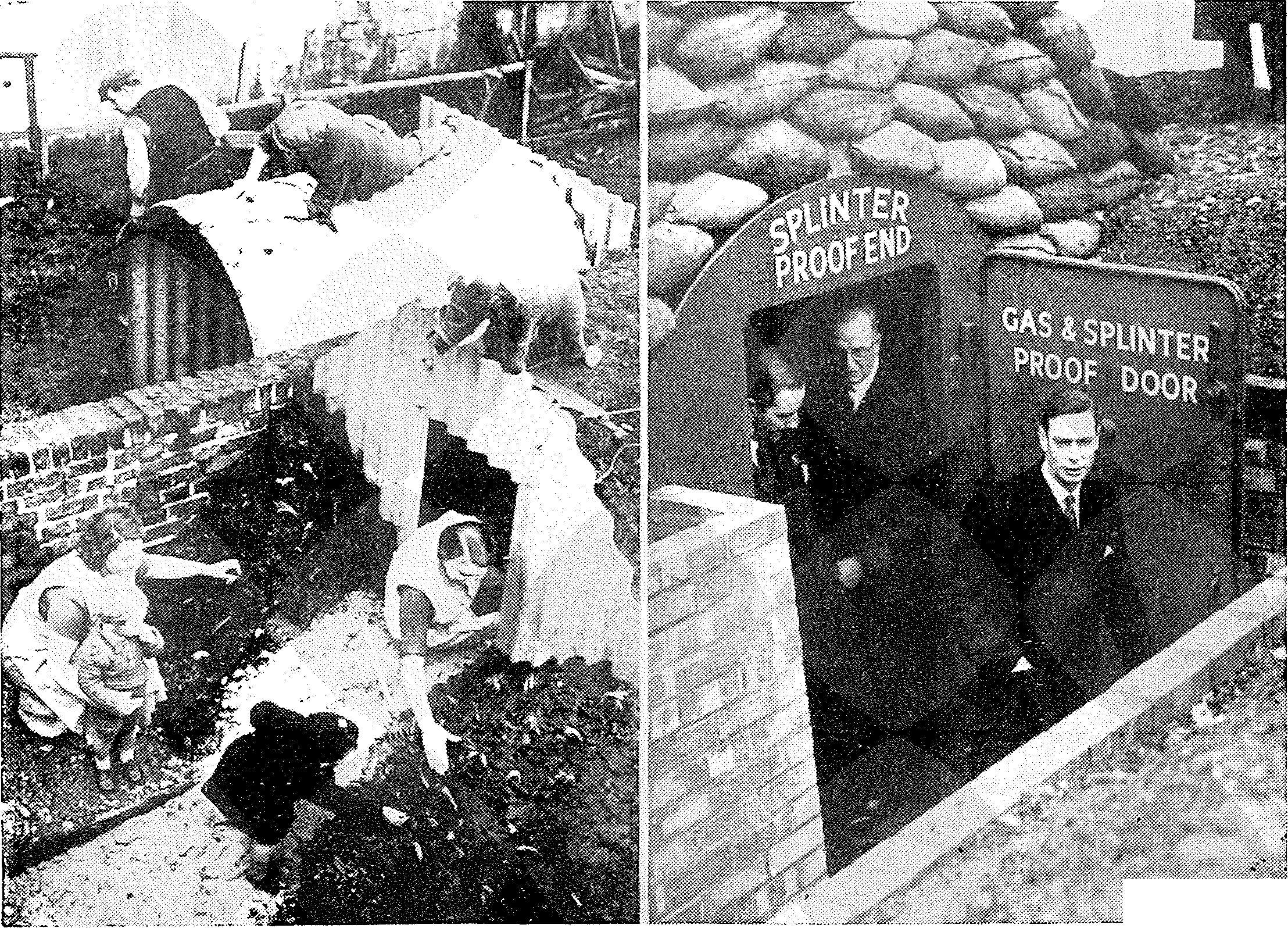

Volkskalender für den Deutschen Luftschutz 1939. Jahrbuch, 144 S., mit Bildern. Wilhelm Limpert-Verlag, Berlin SW 68. Preis RM —.50.

Der Luftschutz ist durch sachgemäße Belehrung eine Volksbewegung geworden. Trotzdem möchten viele noch mehr wissen und vor allen Dingen noch Fernstehende heranholen. Der vorliegende Volkskalender für den deutschen Luftschutz ist hierfür ein gutes Werbemittel.

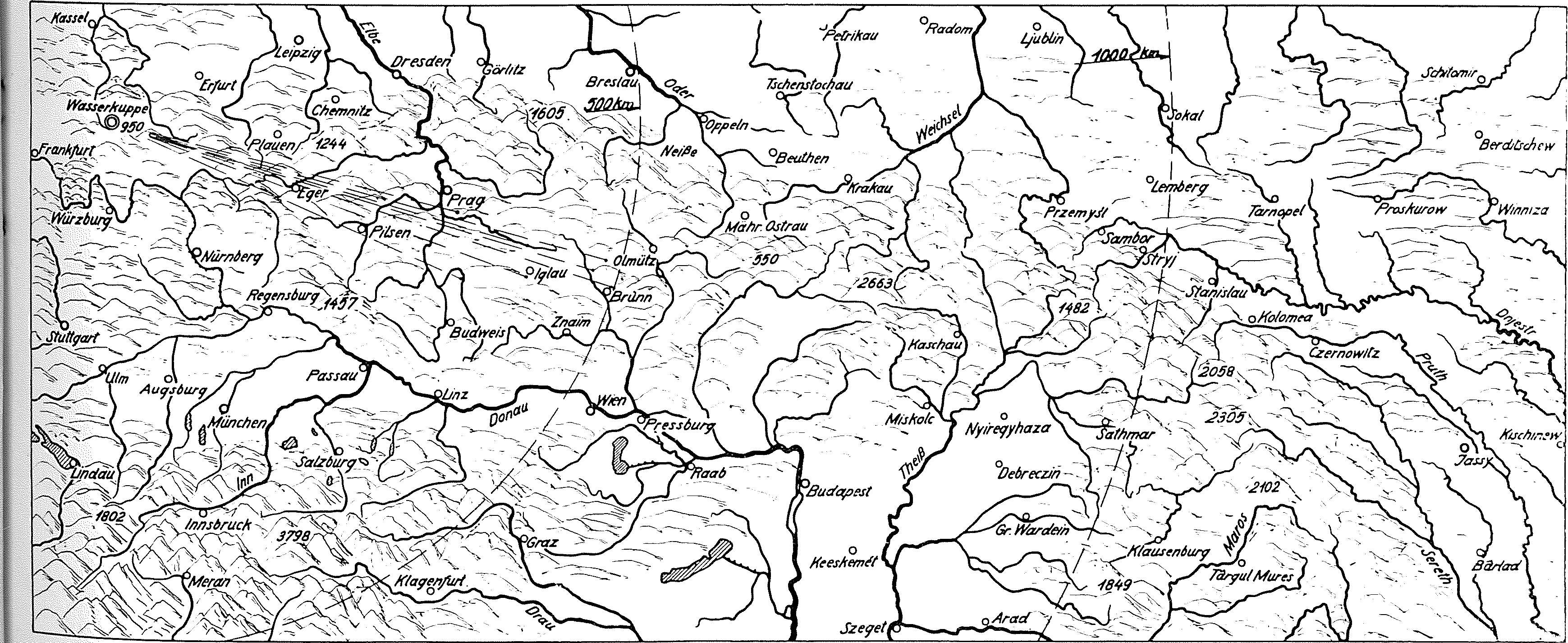

Auto-Atlas von Deutschland, Schweiz und Italien mit Reiseführer, herausg. v. Dr. Peter Oestergaard. Deutscher Autokarten-Verlag Dr. Peter Oestergaard, Berlin-Lichterfelde. Peis RM 5.80.

Das Kartenwerk umfaßt das gesamte deutsche Reichsgebiet, fast ganz Sudetendeutschländ und die deutschsprachige Schweiz im Maßstabe 1 : 500 000, im Anschluß daran Kartenbilder bis an die Südspitze Italiens. Praktisch ist der ABC-Reiseführer. Man findet 500 Orte in alphabetischer Reihenfolge mit allem Wissenswerten.

Luftbild und Vorgeschichte, Nr. 16, Luftbild und Luftbildmessung, herausgeg. v. d. Hansa Luftbild G. m. b. H., Berlin SW 29, mit ausgezeichneten Abbildungen. Besonders interessant sind die Farbdrucke (Rot-blau-Raumbilder) mit einer dazugehörigen Brille. Enthält: Englische Aufnahmen (Befestigungen, Grabanlagen, Kultstätten, Siedlungen, Bodendenkmäler alten Ackerbaues, Straßen, Sonstiges) und deutsche Aufnahmen.

Heft 2/1939

Illustrierte flugtechnische Zeitschrift und Anzeiger für das gesamte Flugwesen

Brief-Adr.: Redaktion und Verlag „Flugsport", Frankfurt a. M., Hindenburg-Platz 8 Bezugspreis für In- und Ausland pro % Jahr bei Htäglichem Erscheinen RM 4.50

Telef.: 34384 — Telegr.-Adresse: Ursinus — Postscheck-Konto Frankfurt (Main) 7701

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, Postanstalten und Verlag Der Nachdruck unserer Artikel ist, soweit nicht mit Nachdruck verboten" versehen, nur mit genauer Quellenangabe gestattet.

Nr. 2 18, Januar 1939 XXXI. Jahrgang

Die nächste Nummer des „Flugsport" erscheint am 1. Februar 1939

Entgleisungen.

Wir in Deutschland sind stolz, den Segelflug geschaffen und der Welt geschenkt zu haben. Und da kommt plötzlich ein unerfahrener Mensch und sucht, in einer sogenannten Fachzeitschrift für die deutsche Sportfliegerei Stimmung gegen das Segelflugwesen zu machen. Hierbei behauptet er mit ungetrübter Sachunkenntnis, daß die .Segelflugbewegung nur der im früheren Deutschland herrschenden katastrophalen Arbeitslosigkeit zu verdanken sei. Dann werden die Mitglieder der Fluggruppen aufgehetzt, man könne nicht mehr von ihnen verlangen, daß sie die Nächte noch mit Spierenklopfen sich um die Ohren schlagen, und so weiter. Eine Brunnenvergiftung schlimmster Sorte!

Es ist unerhört, wie die deutsche Pressefreiheit von hemmungslosen Menschen dazu benutzt wird, um die Leistungen unserer deutschen Segelflugpioniere, von denen viele ihr Leben opferten, in den Schmutz zu ziehen. Ich habe absichtlich an dieser Stelle mit einer Stellungnahme zurückgehalten und geglaubt, daß die vielen im Segelflugwesen tätig gewesenen Schriftsteller energisch zu dieser Entgleisung Stellung nehmen würden. Nichts ist geschehen! Oder fürchtete vielleicht der eine oder andere — —?

Im vorliegenden Fall gibt es nur eins: Derartige Entgleisungen dürfen nicht mehr vorkommen, und es muß mit allen Mitteln vermieden werden, daß solche Schriften in die Hände unserer Jugend kommen. Daneben muß solchen unverantwortlichen Schriftleitern das Handwerk gelegt werden. 0. U.

Heizluftstrahltriebwerke.

(Fortsetzung v. S. 5 Nr. 1, 1939.)

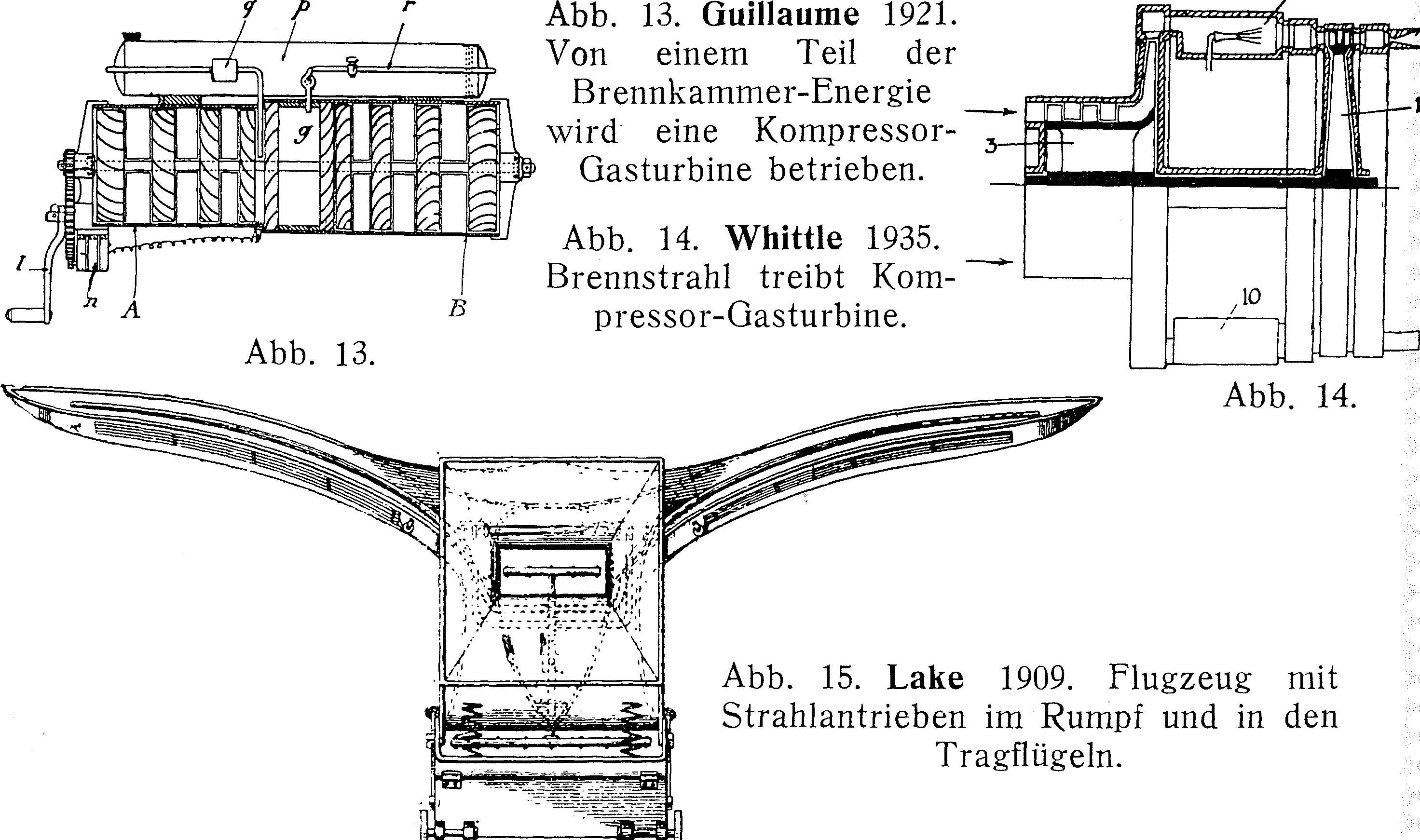

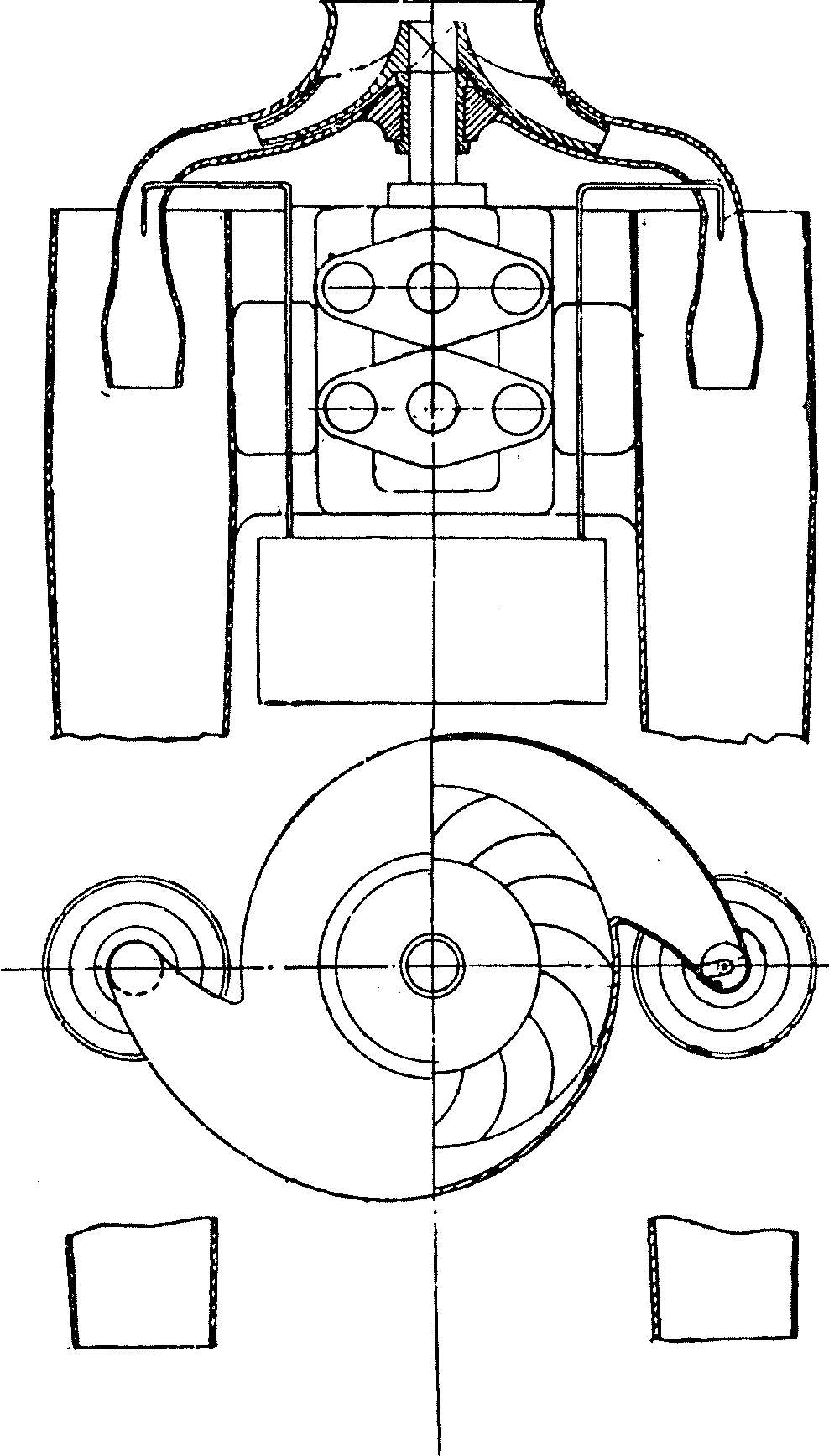

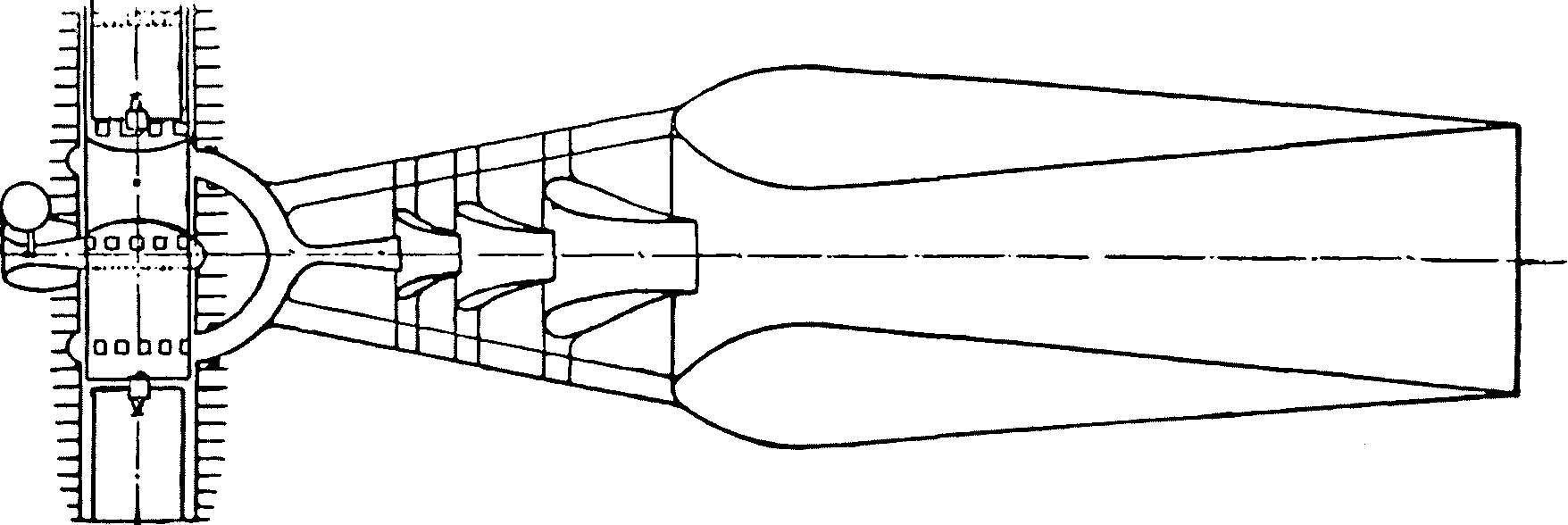

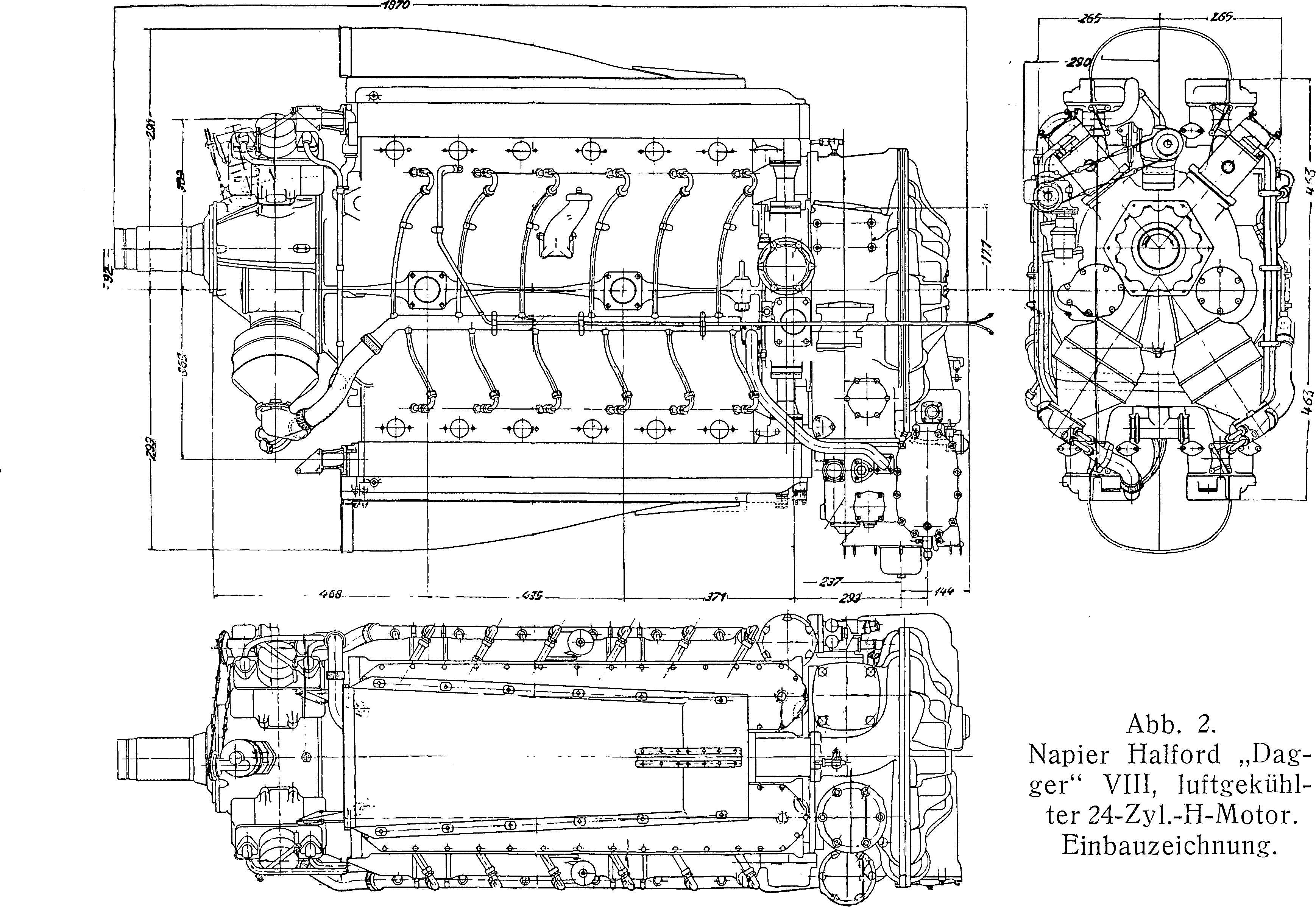

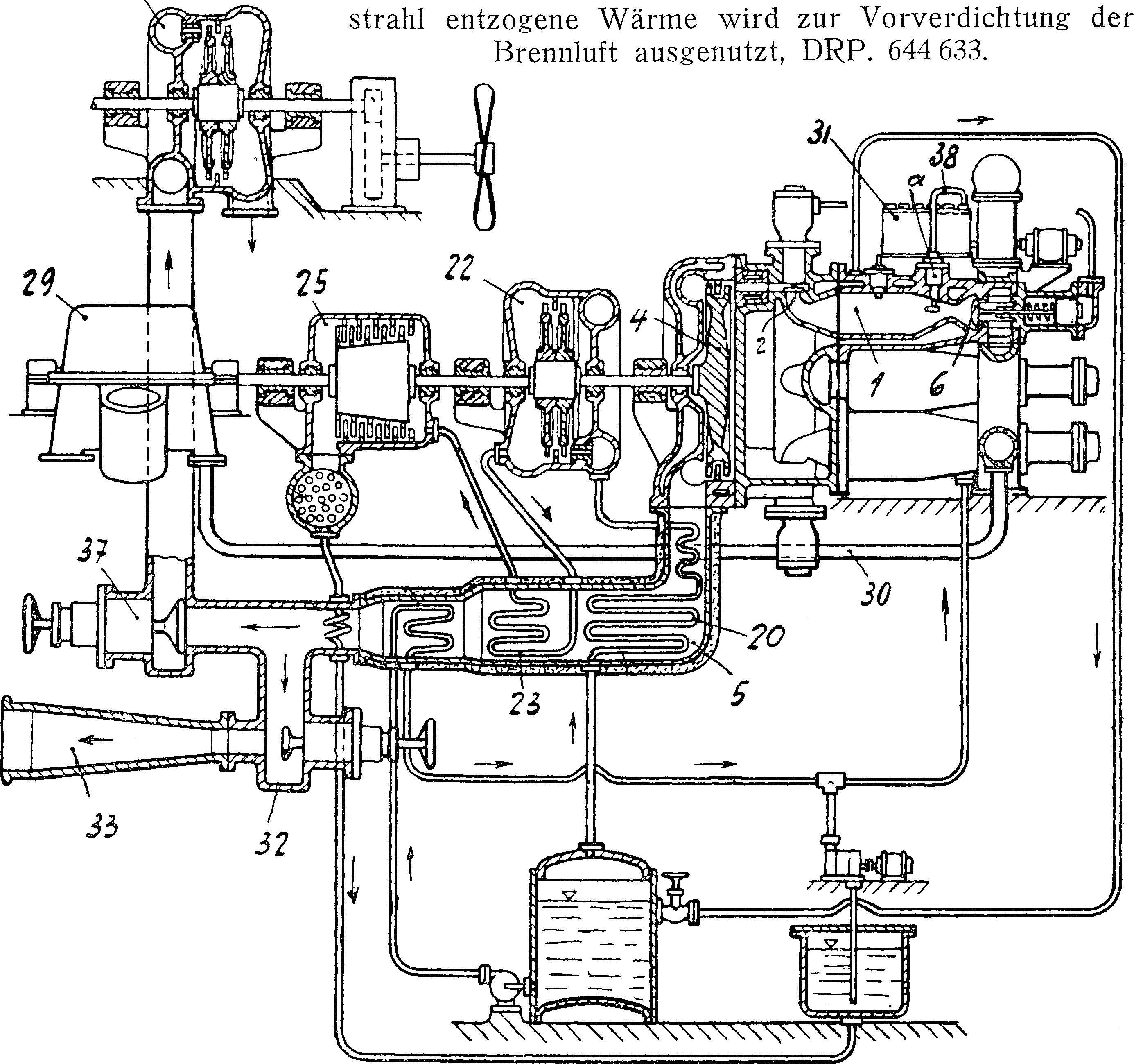

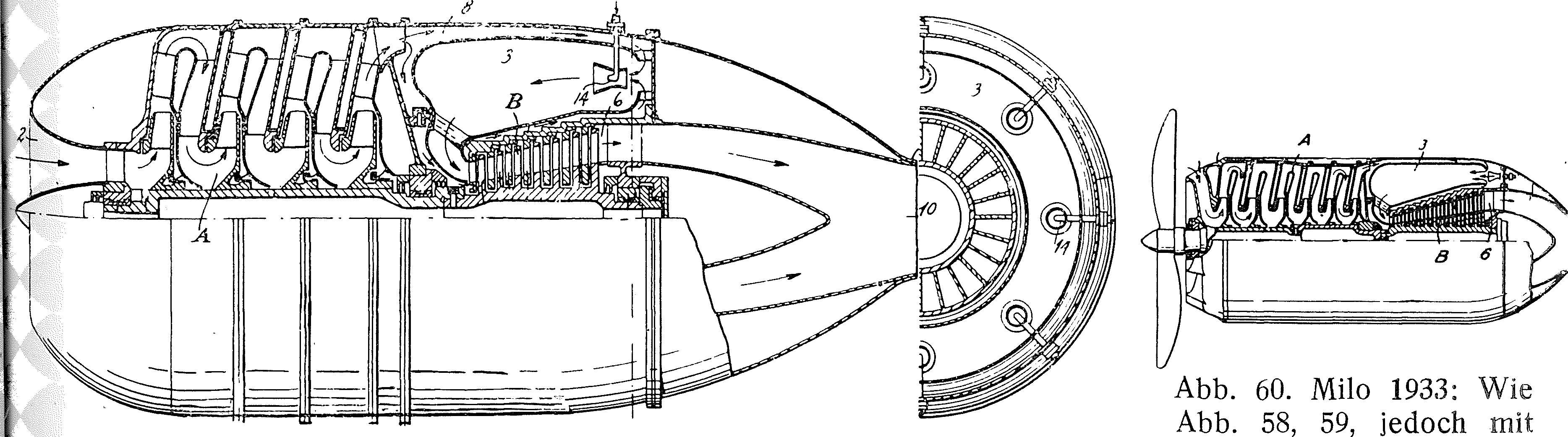

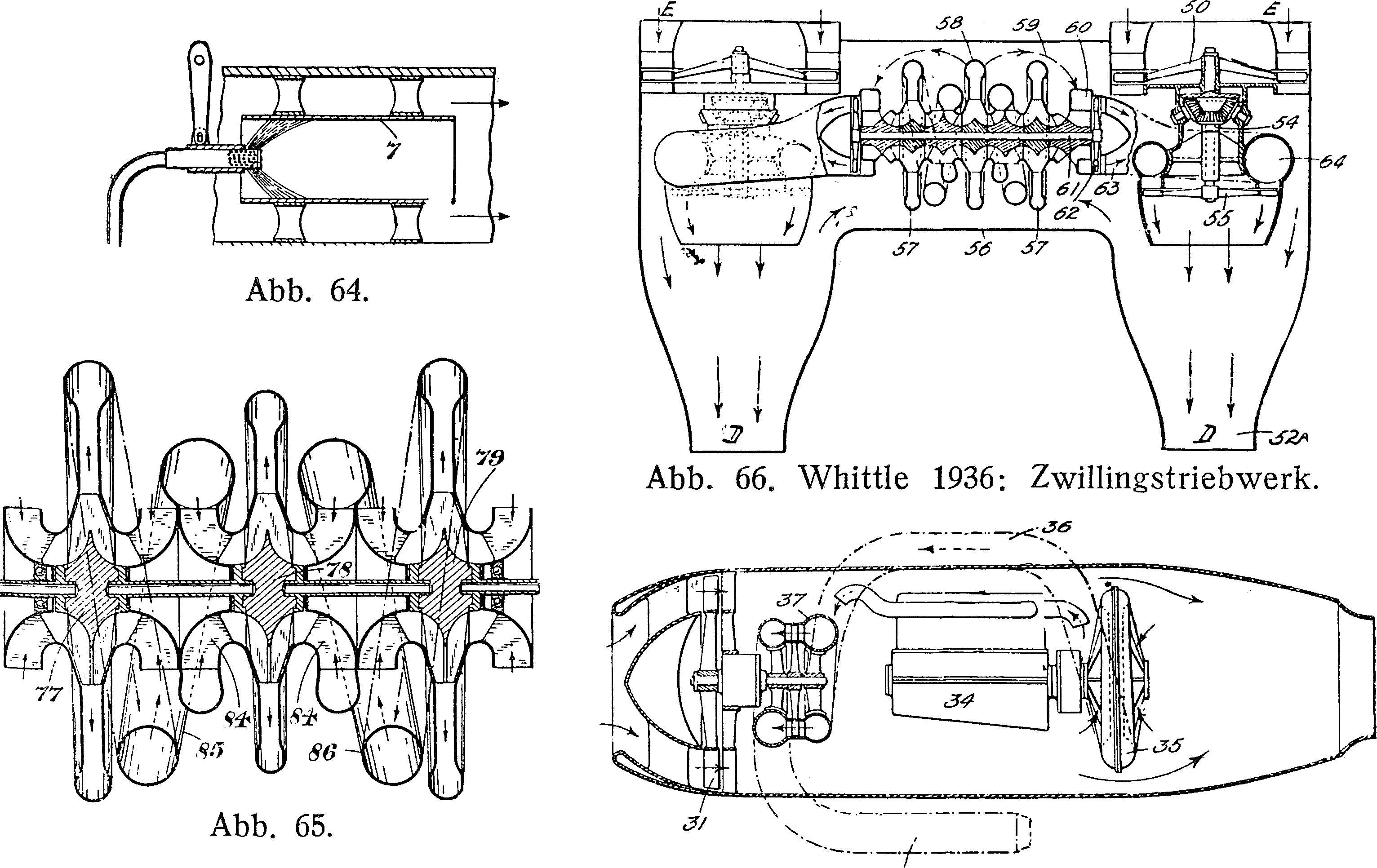

Bei Lorin fanden wir bereits den Gedanken — vgl. Abb. 5 im vorigen Heft Seite 3 —, aus der Wärmemenge der Brennkammer einen Teil abzuspalten und mechanische (Kurbel-) Arbeit zur Vorverdichtung der Verbrennungsluft verrichten zu lassen. In der französischen Patentschrift 534 801 von M. Quillaume aus dem Jahre 1921 sehen wir dieses Prinzip zum erstenmal für einen Turbinen-Kompressor angewandt, eine Ausführungsform, die in neuerer Zeit mehrfach

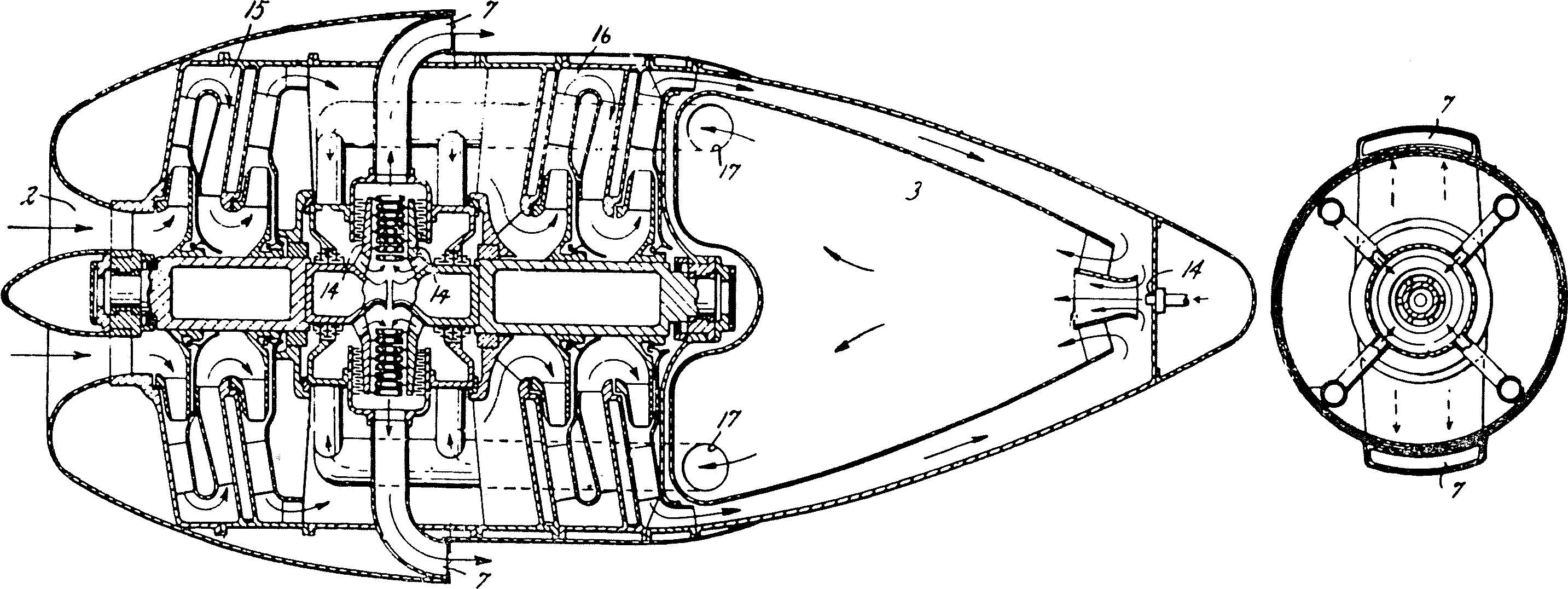

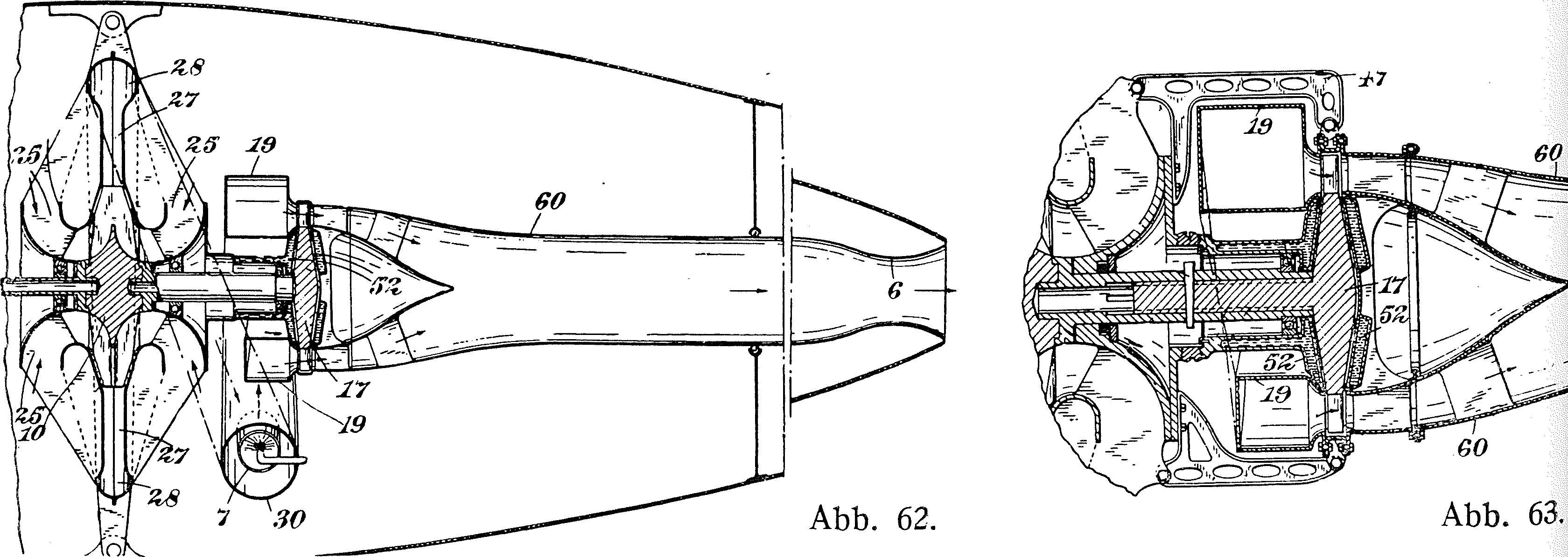

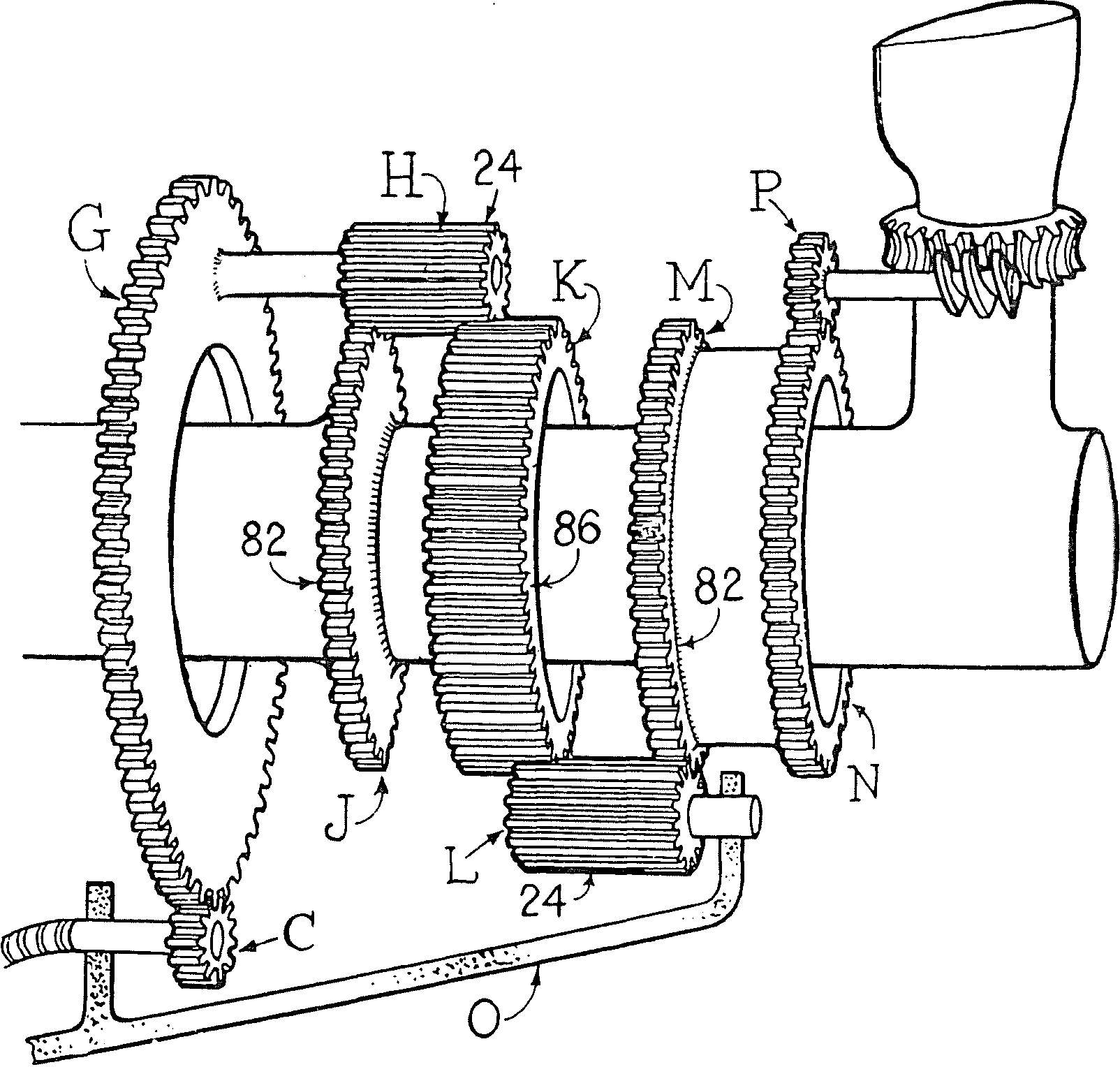

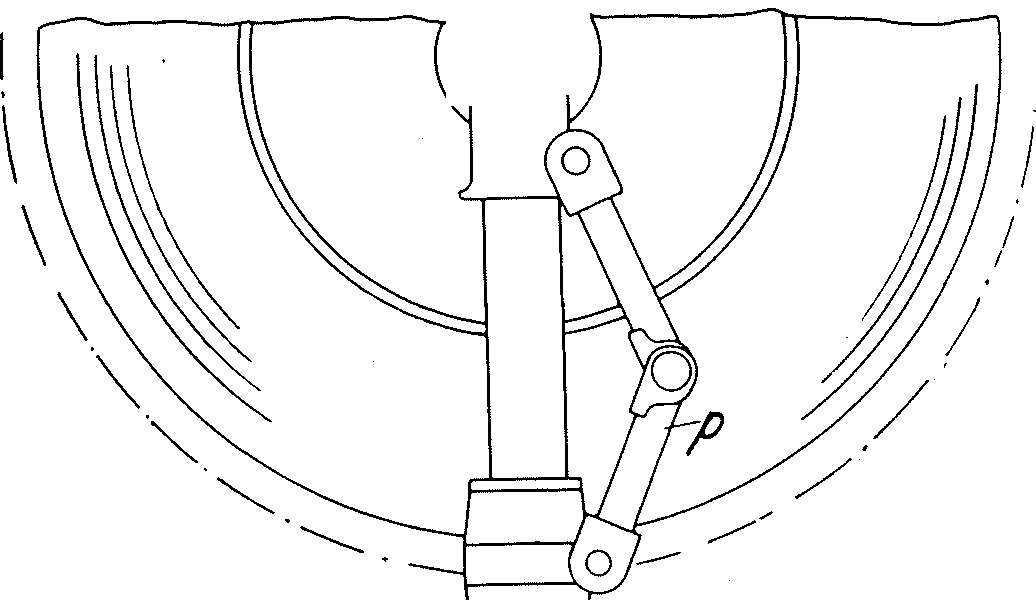

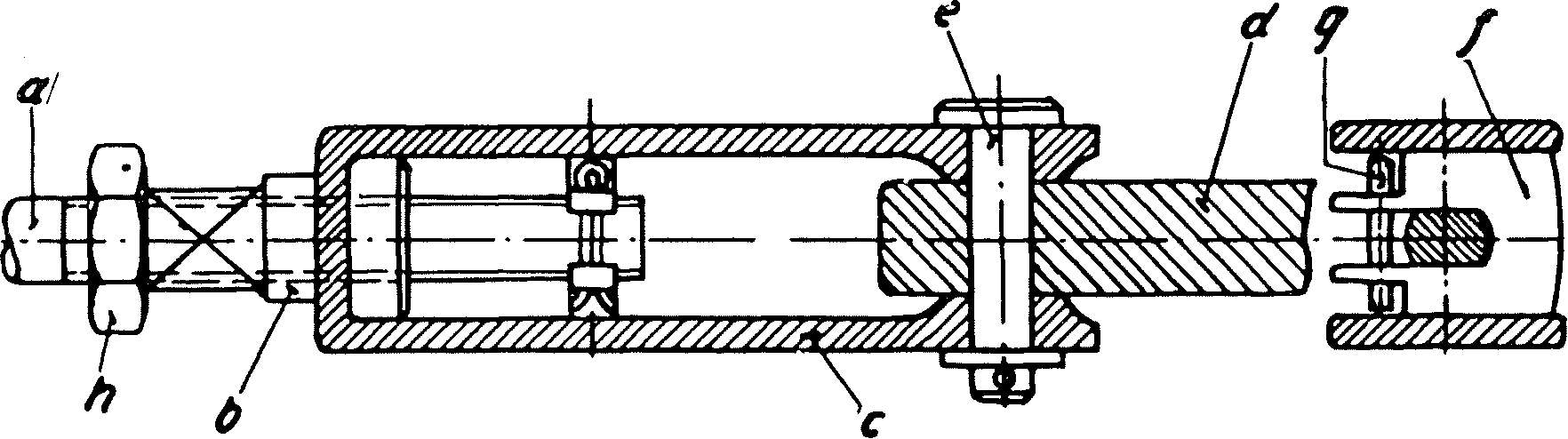

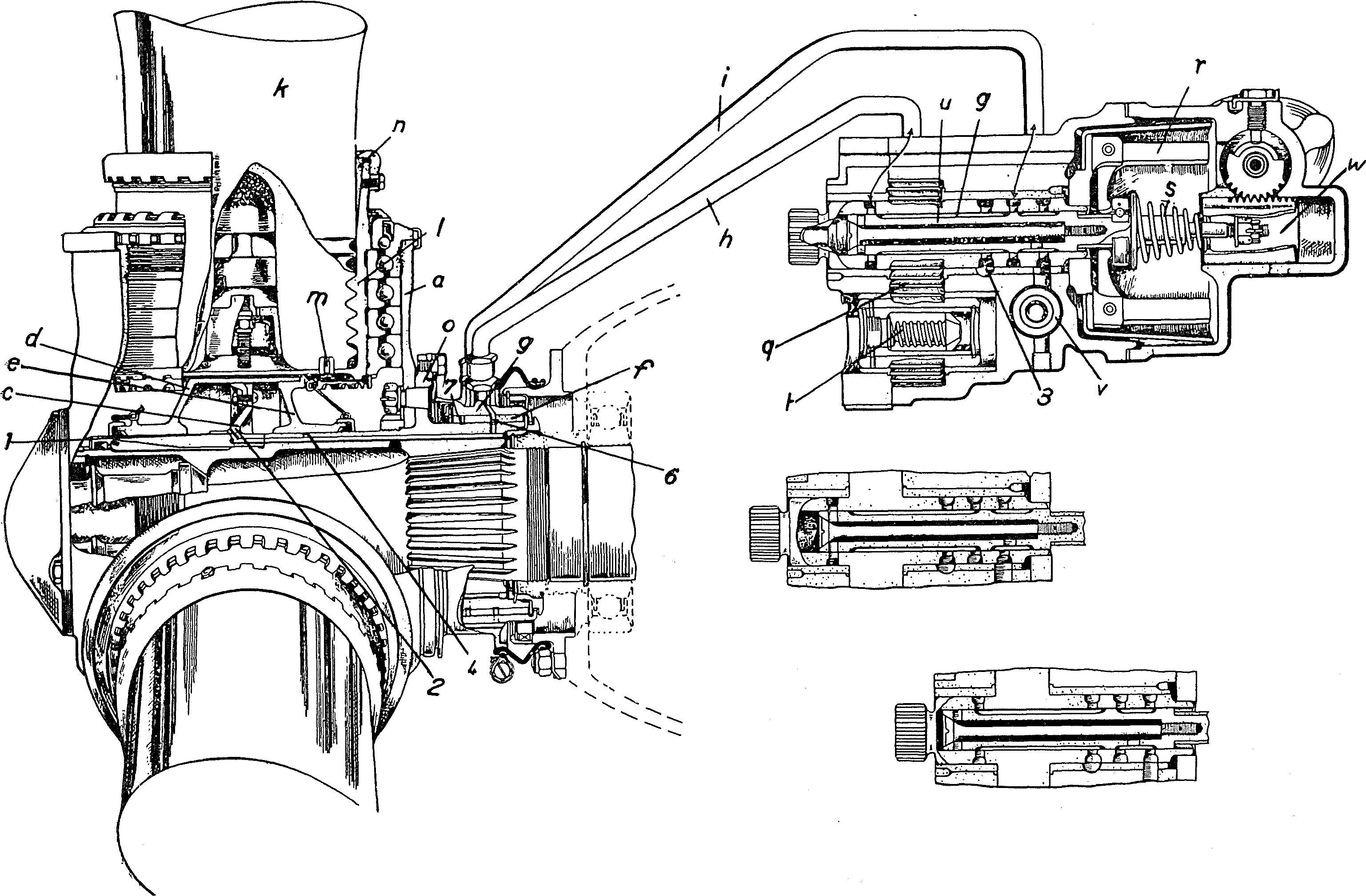

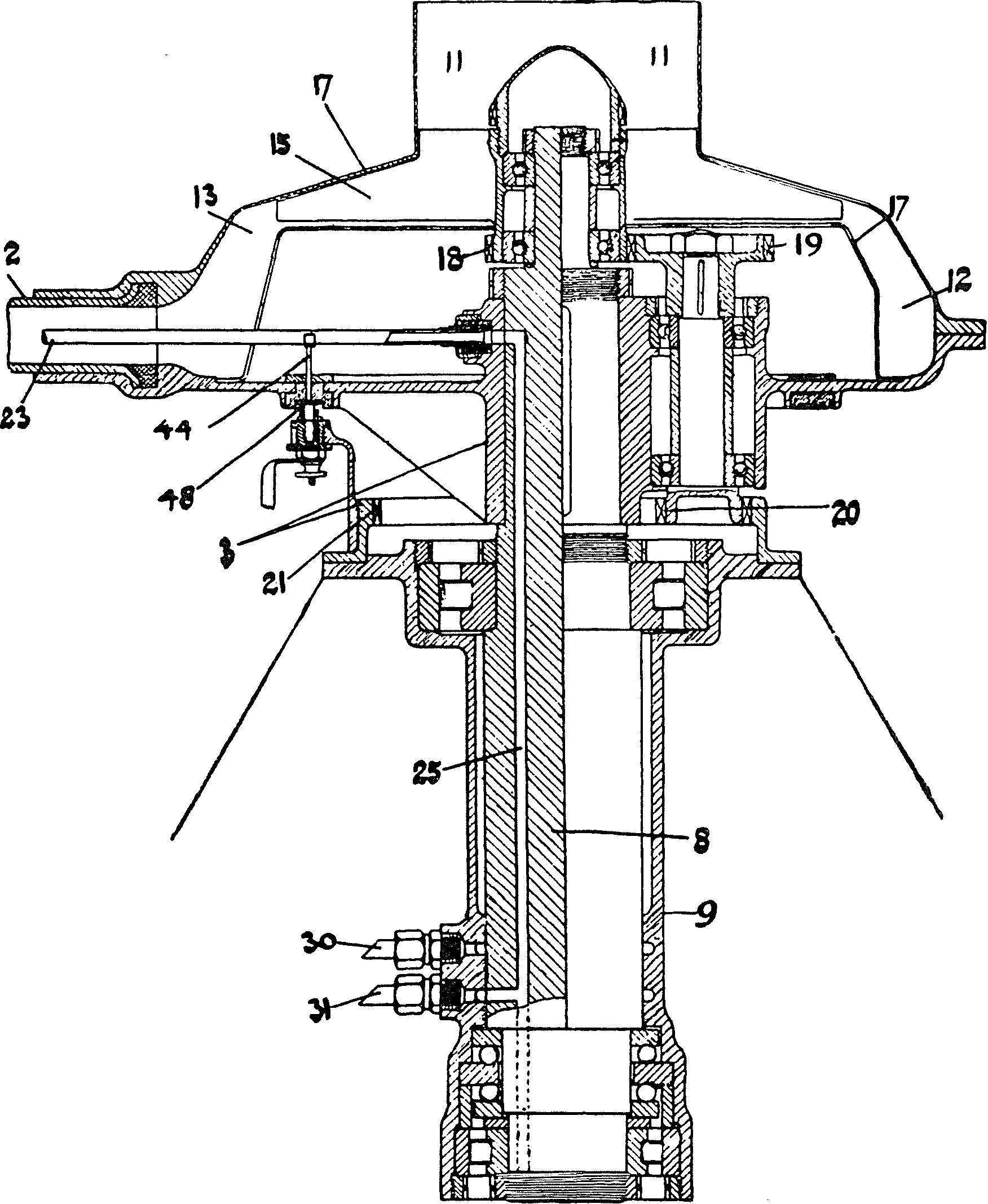

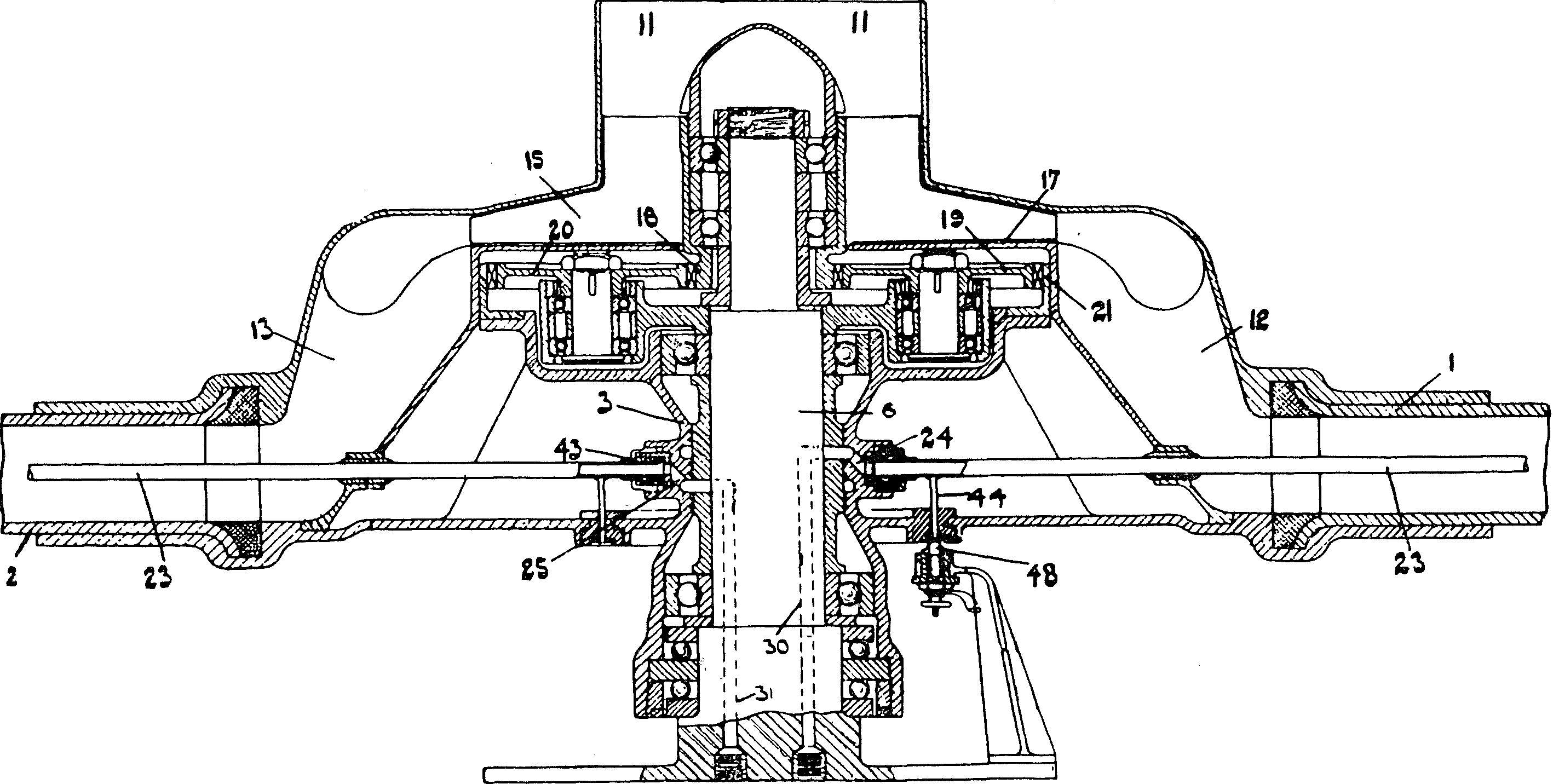

weiterausgebildet worden ist. Auf einer die Brennkammer g durchdringenden Welle — Abb. 13 — sitzt in einem an beiden Enden offenen rohrförmigen Gehäuse vorn ein Kompressor (Rateau-Typ) A und hinten eine Gasturbine B, beide mehrstufig und mit Leitschaufeln durchsetzt. Von dem Brennstoffbehälter p führt ein mit Reglern versehenes Rohr r in die Brennkammer; ein Ventil q in einem zweiten gleichartigen Rohr läßt sich als Accelerator und zum Zwecke des schwierigen Anlassens benutzen, dem auch die mit den Zündmagneten n verbundene Anlaßkurbel 1 dient.

Eine ähnliche Einrichtung wurde im Jahre 1930 von F. Wh i 111 e in England angemeldet und unter Nr. 347 206 patentiert. Auch hier sitzt — Abb. 14 — auf derselben Welle vorn ein Gebläsekompressor 3 und hinten eine Gasturbine (1), die von einem Teil der Brennkammer (10) — Energie — gespeist wird. Zwischen den ringförmigen Gehäusen der umlaufenden Bauteile liegen, in der Flucht mehrerer am Umfange verteilter Brennkammern die den Rest der Entspannung besorgenden Düsen (7), die für Steuerzwecke gegebenenfalls schwenkbar sein können. Whittle hat das Heizluftstrahltriebwerk in neuerer Zeit weiter ausgebaut, worüber noch zu berichten sein wird.

Aus der Zeit Marconnets stammen auch die Vorschläge des Amerikaners Lake. Er meldete 1909 in V. St. A. Patente an, in denen u. W. zum erstenmal der Gedanke der Luftzumischung in den Brenngasstrahl auftritt, vgl. Abb. 15 und 16, die wir seiner österreichischen Patentschrift 63 081 entnommen haben; seine Strahltriebwerke sind also Vorläufer des etwa 10 Jahre später auftauchenden, sehr viel bekannter gewordenen Melotschen „propulseur ä trompe". Die hitzebeständige Brennkammer, vorn offen für Luftzutritt, läuft in einem Diffusor aus, der durch schräge seitliche Schlitze Luft zutreten läßt und in ein weiteres, ebenfalls mit Luftschrägschlitzen versehenes, im Durchmesser zunehmendes Rohr mündet. Beide Diffusoren sind von einem dritten, weiter werdenden Rohr, das der Luftführung sowie der Wärmehaltung dient, umschlossen. Abb. 16 zeigt einen Längsschnitt durch die rechtwinklige Hauptbrennkammer; aus dem Querschnitt in Abb. 15 ist eine zweite gleichartige Brennkammer im unteren Teil des Flugzeugs zu erkennen. Auch die Flügel sind mit solchen versehen; sie sollen mit jalousieartigen, von einem Pendel gesteuerten Klappen mit puerruderwirkung ausgestattet sein. Mit der Luftzumischung wird bezweckt, die Ausströmmasse zu vergrößern; da-

,10

durch wird natürlich die Strahlgeschwindigkeit im Düsenaustrittsquerschnitt herabgesetzt. Nicht erkannt ist der mit der Verringerung der Austrittsgeschwindigkeit verbundene Vorteil, letztere mit der Eigengeschwindigkeit des Flugzeugs in Einklang*) bringen, und dadurch den Wirkungsgrad des Triebwerks erheblich erhöhen zu können.

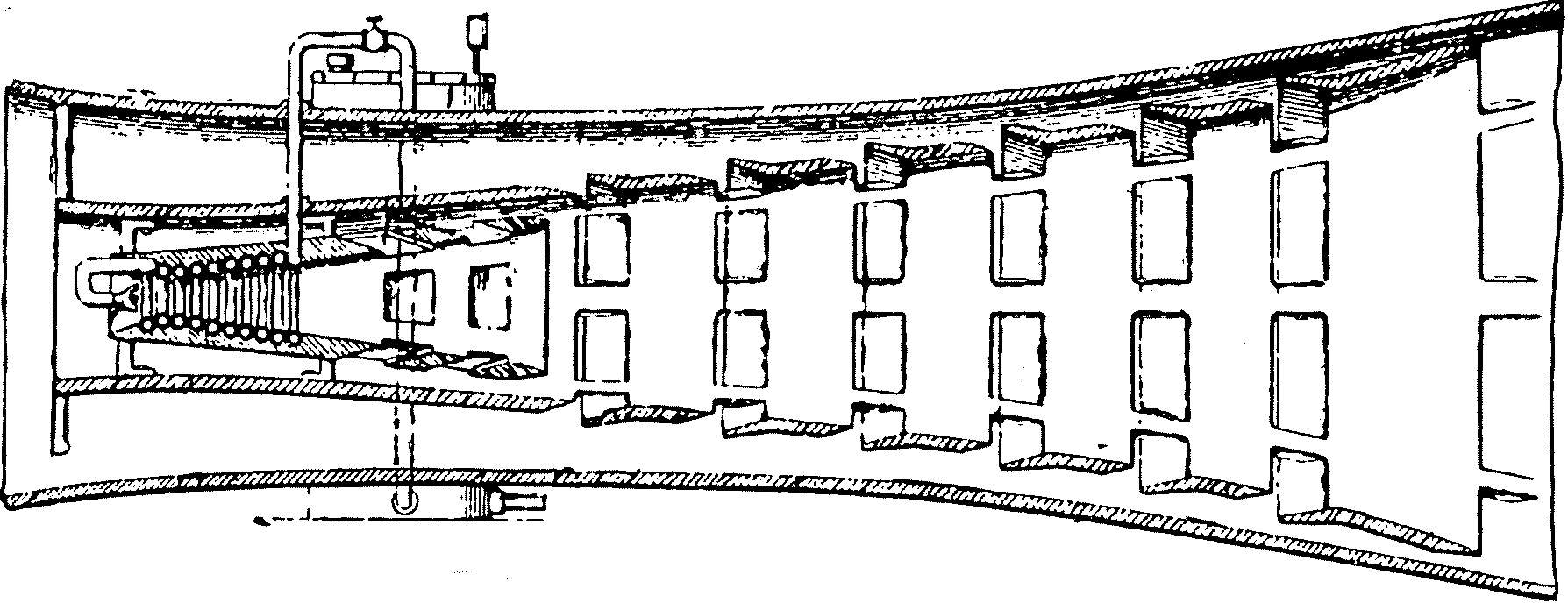

Als ein Vorläufer Melots ist auch der Engländer H. St. Harris anzusehen, der in der britischen Patentschrift 118 123 vom Jahre 1917 die in Abb. 17 gezeigte Einrichtung beschreibt. An ein Niederdruck-Gebläse mit in Flugrichtung offener Saugmündung schließen sich Brennkammern an, die in weitere, nach hinten enger werdende Rohre von bedeutender Länge münden. Diese Rohre, die wie bei Lake mit (nicht gezeichneten) besonderen Luftzutrittsschlitzen über ihre Länge versehen sein können, dienen ebenfalls der Vergrößerung der Strahl-masse. Die infolge Kühlung der Brenngase in den Rohren eintretende Einschnürung des Strahles soll saugend wirken; die zeichnerisch angedeutete Erweiterung der Brennkammer soll die Volumenvergrößerung aufnehmen, derart, daß die Gase aus ihr ohne Druckerhöhung austreten.

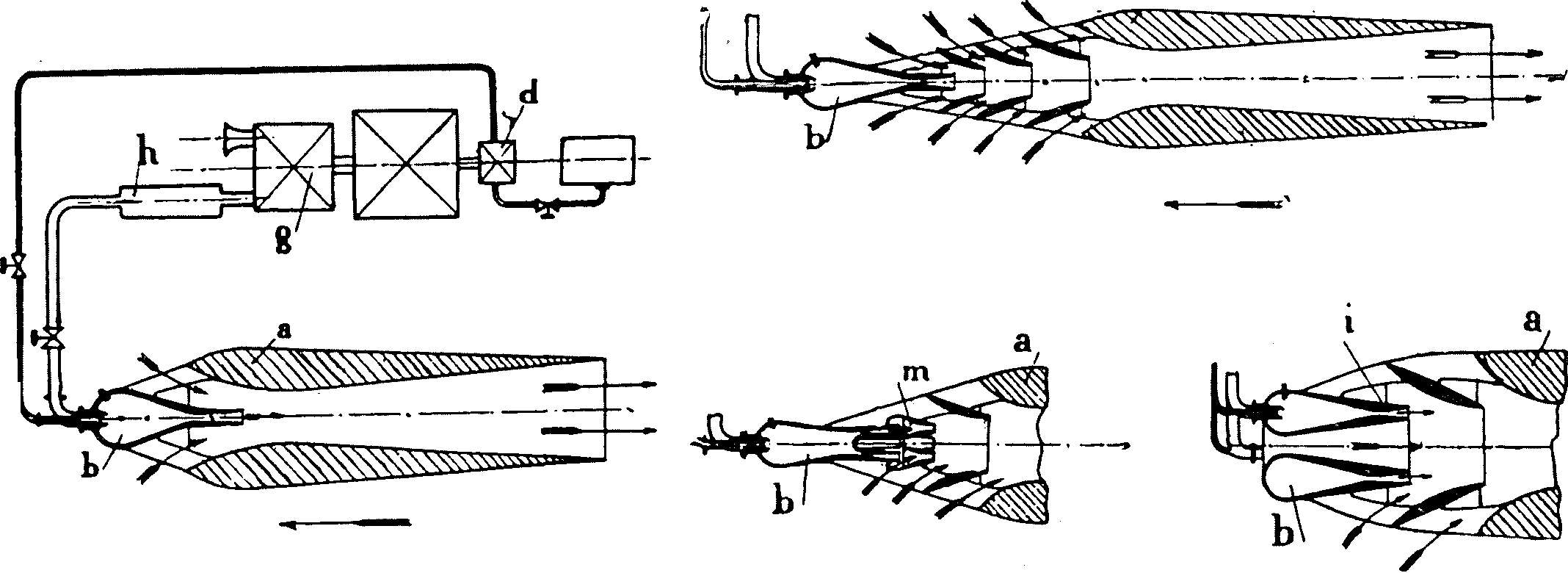

Melot hat sein Düsen- („trompe"-) System, siehe Abb. 18, am 19. 1. 1920 in Frankreich angemeldet (Nr. 523427), nachdem die französische Heeresverwaltung bereits im Kriege Untersuchungen mit seinem Gerät vorgenommen hatte, die anscheinend jedoch nicht befriedigend waren. Hinter einer Brennkammer b, in die vorn Fahrtwind mit abnehmender Geschwindigkeit eintritt, liegt eine Reihe immer größer werdender Düsen, die seitlich Luft ansaugen. Außerdem ist die Brennkammer von einem System mehrerer konzentrischer Düsen umgeben, das als „multiplicateur de depression" gedacht war, aber später offenbar wieder fallen gelassen worden ist. Abb. 19 (aus „La

*) Vgl. Everling-Lademann in „Verkehrstechnische Woche", 1929, S. 604-607.

Abb. 16. Lake 1909. Heizluftstrahltriebwerk mit Luftzutritt im Diffusor.

Abb. 18. Melot 1920. Strahldüsen mit seitlicher Luftansaugung.

Abb. 19. Melot-Düsen-

trieb in Versuchsanordnung: A Verbrennungsluftzutritt, B Zündkerze ßr fürs Anlassen, Br Brenner, C Brennstoffzutritt, D Düsen, G Gasstrahl, L Mischluft, T Brennkammer-Mündung.

Abb. 17. Harris 1917. Lange Luftmischrohre abnehmenden Querschnitts.

Nature", 1920, Seite 368) gibt eine Stand versuchs-Anordnung wieder, die den Düsenkranz um die Kammer nicht zeigt. Durch die Ansaugung der zusätzlichen Luft wird der Wirkungsgrad gegenüber dem des freien Strahles nachgewiesenermaßen verbessert*), jedoch hat er anscheinend noch nicht die Höhe erreicht, um mit dem Schraubentriebwerk ernstlich in Wettbewerb treten zu können.

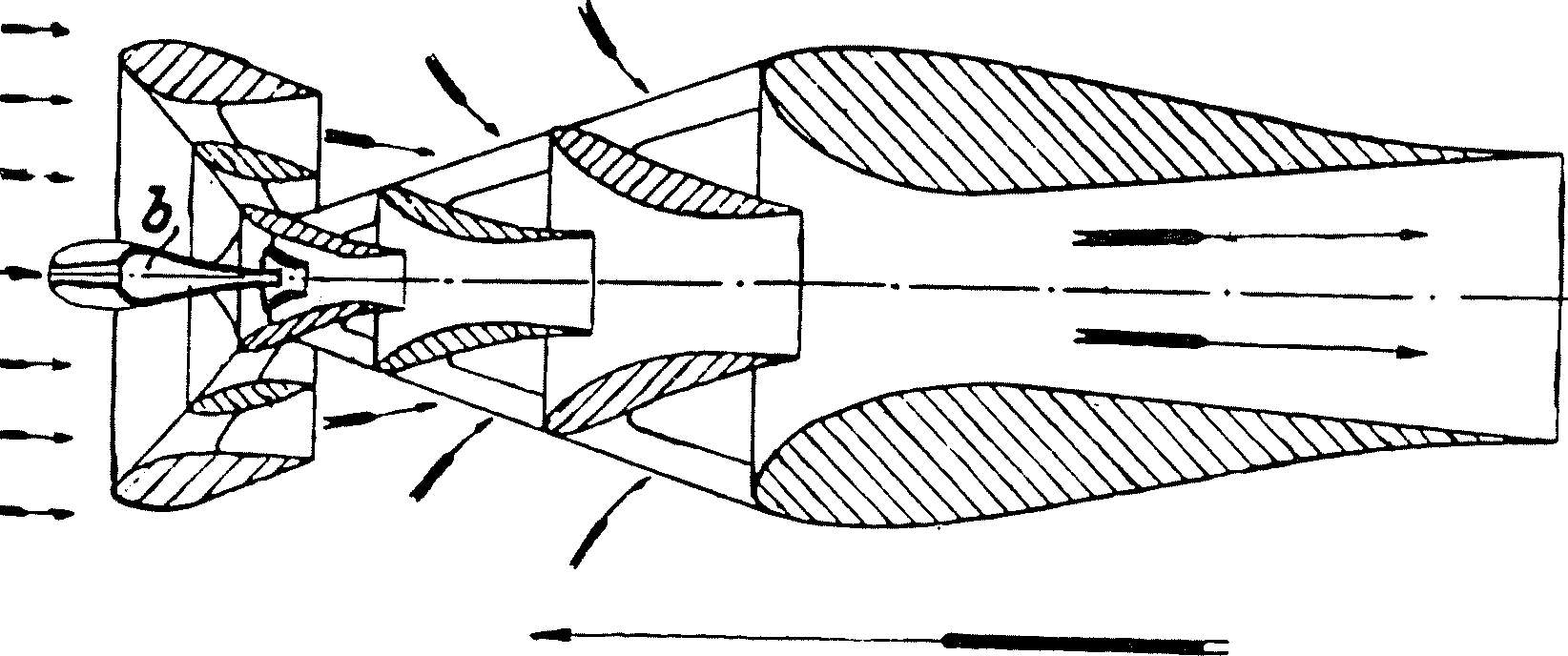

Da der Wirkungsgrad mit zunehmender Vorverdichtung des Zündgemischs besser wird, schuf Melot später eine verbrennungsmotorische Einrichtung, die in gewisser Weise der in Abb. 5 (auf Seite 3 des vorigen Heftes) gezeigten von Lorin entspricht; jedoch ist — Abb. 20 — statt eines Kurbelgetriebes ein freiliegender Kolben mit zwei konkaven Böden vorgesehen, der im Betriebe, nachdem er das in der Mitte eintretende Gemisch in dem einen Zylinderraum komprimiert hat und dieses gezündet worden ist, das Gemisch durch seine Schleuderwucht in dem gegenüberliegenden Räume komprimiert und so fort. Die Brenngase, deren wechselseitiger Austritt durch den Kolben gesteuert wird, treten in das Melotsche Düsensystem ein, um Rückdruck zu erzeugen. Das Anlassen erfolgt mit Hilfe von Preßluft und Zündkerze; letztere kann im Dauerbetriebe abgeschaltet werden, weil Selbstzündung eintritt.

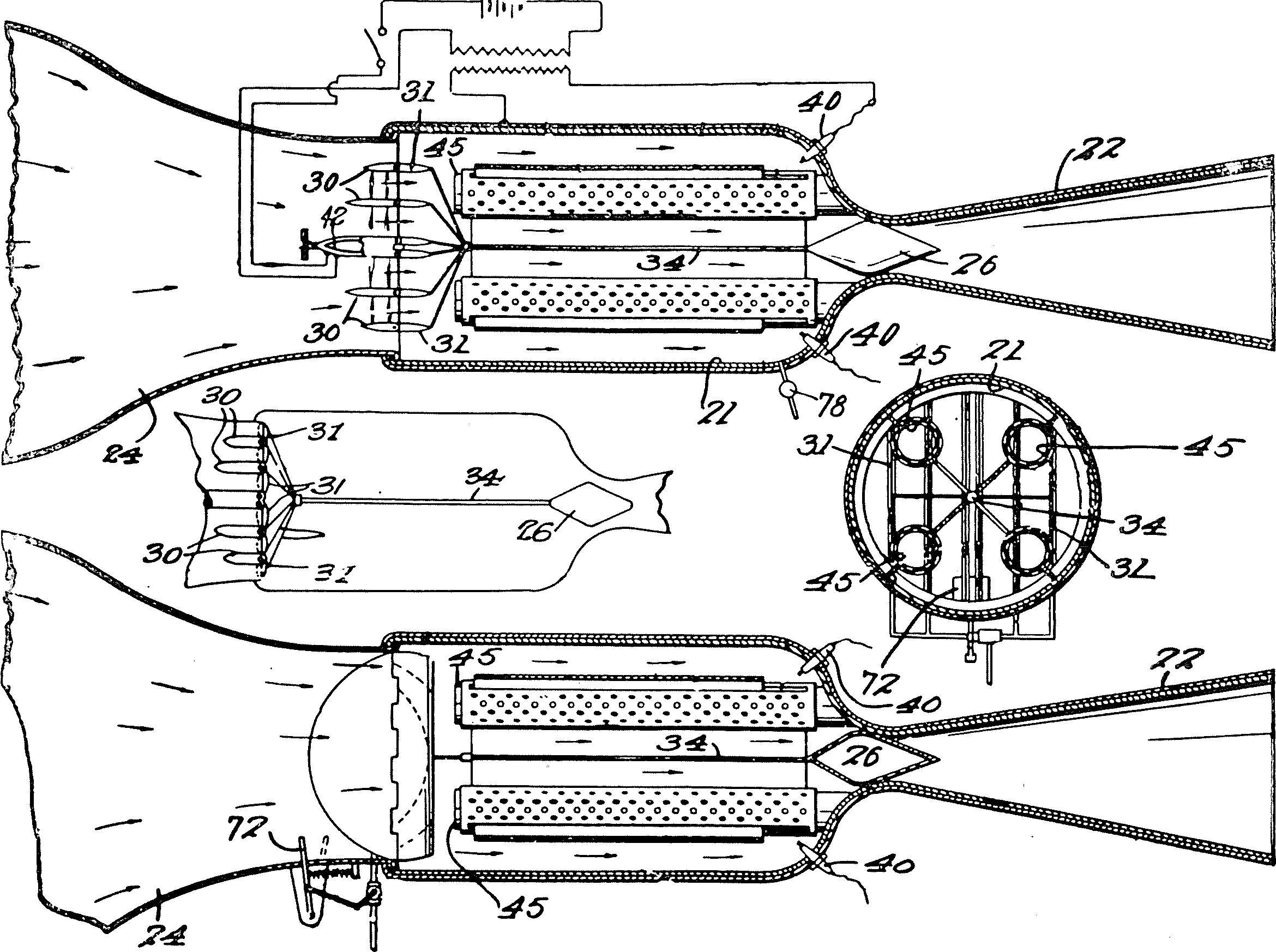

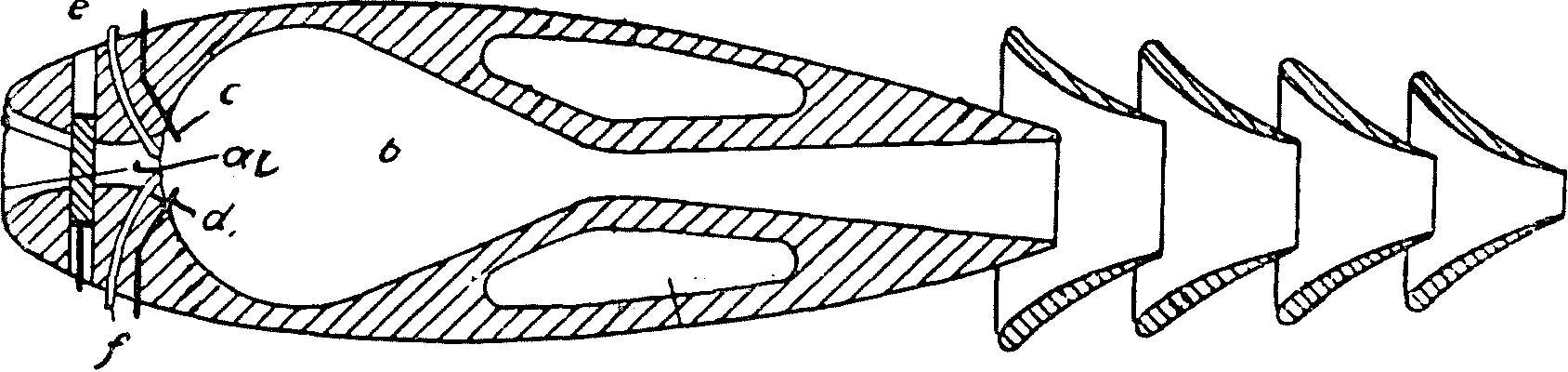

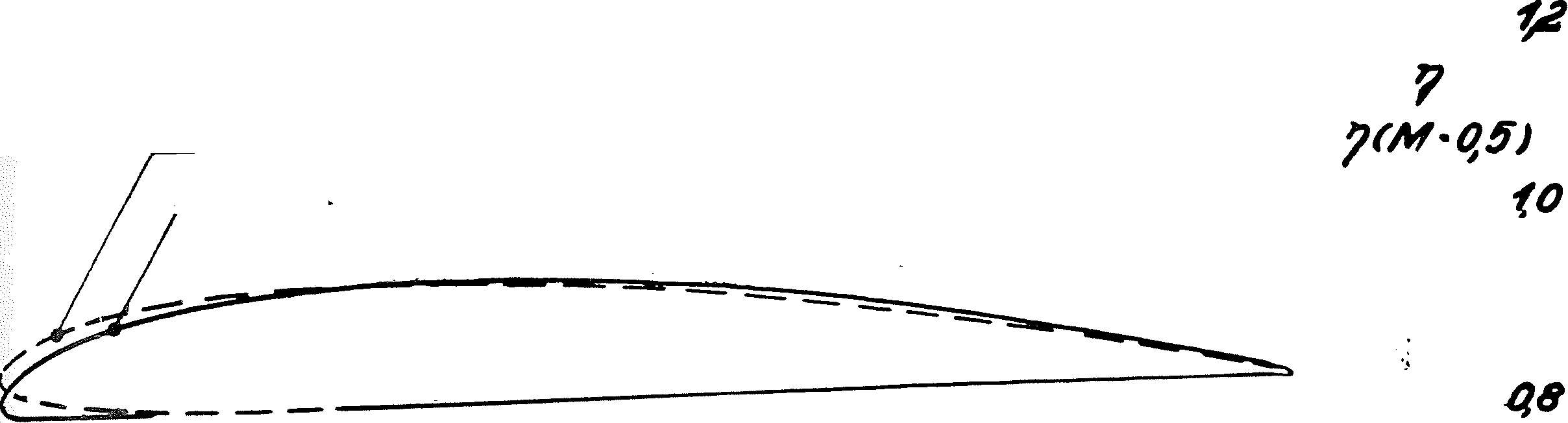

Etwa zu gleicher Zeit mit dem Melot-Strahlantrieb entstand der Düsen-Propeller von M o r i z e, in Frankreich am 26. 7.17 angemeldet, nachstehend auf Grund der britischen Patentschrift 124 736 zitiert, vgl. die Abb. 21—24, die nur noch geringer Erläuterung bedürfen. Der Motor (Abb. 21) betreibt eine Brennstoffpumpe d und einen Kompressor g, der über eine Ausgleichskammer h Preßluft in die Brennkammer b liefert. Durch das Düsenrohr a wird vorn Luft angesaugt und das Brenngas-Luftgemisch bis zum hinteren Ende verlangsamt. In Abb. 22 sind zusätzliche Luftdüsen zwischengeschaltet, in Abb. 23 ist die Anzahl der Brenndüsen m vermehrfacht, in Abb. 24 eine Ringdüse i gezeigt. Während die bisher besprochenen Geräte für Fluggeschwindigkeiten unterhalb der kritischen, d. h. unterhalb der Schallgeschwindigkeit (330 m/sek) gedacht waren, tritt nunmehr das zuerst von den Ballistikern (Mach, Cranz u. a.) behandelte, auch in der aerodynamischen Versuchsanstalt Göttingen (Prandtl) untersuchte; schwierige Problem*) der überkritischen Geschwindigkeiten in die Entwicklung des Heizluftstrahltriebwerks ein. War bisher die Eigenverdichtung der Luft dem Bernouillischen Gesetz zufolge durch Erweiterung des Eintrittstrichters nach hinten zu erreichen, so erfordern nunmehr die bei kritischen Geschwindigkeiten anders gearteten Zustandsänderungen des Strömmittels andere Einrichtungen.

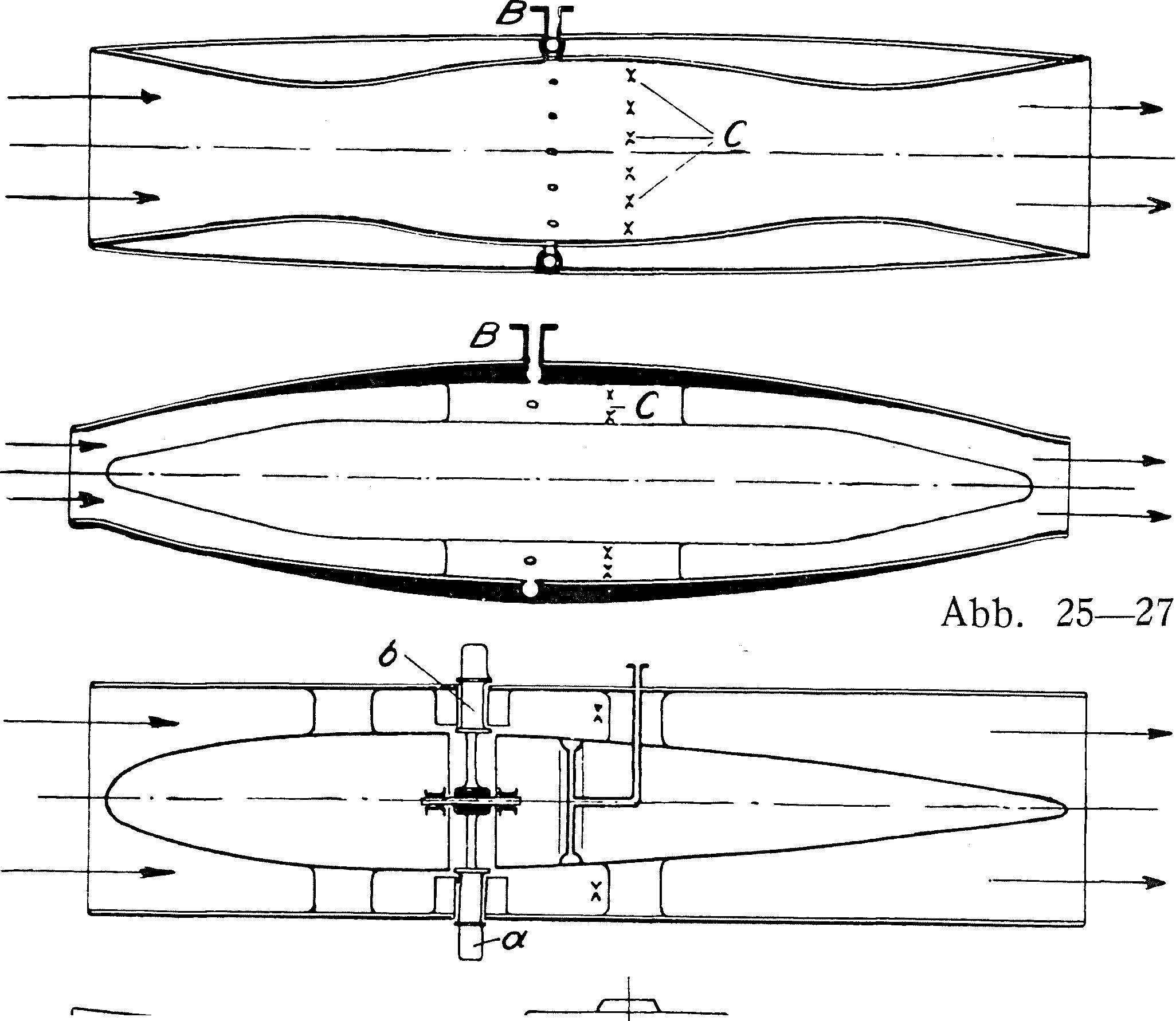

Di\-Ing. A. Fono, Budapest, ließ sich 1928 mit dem Patent 554 906 der Kl. 46 — Abb. 25 bis 27 — einen Luftstrahlmotor für Hochflug für Luftfahrzeuge mit überkritischen, großen Geschwindigkeiten schützen, der bekanntermaßen aus einem in der Bewegungsrichtung liegenden Körper besteht, der vorn eine Lufteintrittsöffnung, dahinter eine Verdichtungsdüse mit Brennstoffzufuhr B und Zündung C nahe der Stelle des höchsten Druckes und anschließend eine Ausdehnungsdüse besitzt, und dessen Kennzeichen darin besteht, daß „der Querschnitt der Verdichtungsdüse sich in der Strömungsrichtung anfangs verjüngt". Wie sich aus einem Vergleich der auf S. 4 im vorigen Heft gebrachten Abbildung 10 mit der der vorgenannten, nicht gerade klaren Patentschrift entnommenen Abb. 25 ergibt, waren alle Merk-male des Fonoschen Hauptanspruchs bereits bei dem 1913 veröffent-

*) s. NACA-Report 431 (Versuche mit Preßluft ohne Wärmezufuhr). *) Scherschevsky „Die Rakete für Fahrt und Flug", Charlottenburg 1929. Vgl. auch Scherschevsky „Das Raumschiff" Flugsport 1927, Heft 20 u. 21.

Abb. 20. Melot-Verdichter mit freifliegenden Kolben.

lichten Lorinschen Vorschlage vorhanden; doch ist das Fono-Patent erloschen. Im übrigen beschränken wir uns auf die mit ihrem wesentlichen Inhalt wiedergegebenen Abbildungen der Patentschrift.